混合研修:人工智能赋能教师专业成长

2023-12-29赵丽芳吴卫东

【摘 要】信息技术发展正在倒逼传统研修方式改革,笔者团队以“小学数学+技术:人工智能赋能课堂精准教学”为主题开展混合研修活动的创新探索。混合研修模式以“智能交互”“协同进阶”“融合跨界”为指导策略,借助有思教研技术生态圈支持,探索开启循证式教研、构建全视角观察、建设立体师训资源的混合研修机制,取得了良好的实践效果。

【关键词】混合研修;人工智能;精准教学

【中图分类号】G434 【文献标识码】A

【论文编号】1671-7384(2023)011-043-03

时代在高速发展,终身学习已成为教师专业发展的需求,研修活动成为教师终身学习的主要方式。国务院在2018年印发的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》中提出兴国必先强师,大力提倡教师培训与信息技术有机融合,实行“线上线下”相结合的混合研修,满足广大教师终身学习的需求。笔者团队借助人工智能技术支撑突破时空限制,开展了线上线下协同备课、时实点评、智能分析、进阶上课、闭环反馈等一系列混合研修活动,生成了丰富的研修资源,助力教师专业成长[1]。

人工智能混合研修的内涵

人工智能混合研修是基于互联网的教师培训新生态,是以网络技术、互联网思维为基础,在人工智能、虚拟现实等新技术支持下,利用其可视化、在线化、数据化、自主化、个性化等优势,对教师进行线上、线下相结合的程序化教学研究行为。以人工智能为载体的跨时空交互方式对于迭代传统教研方式、促进教师专业成长具有现实意义。人工智能混合研修突破时空,线上线下同时进行,教师可在线互动、可自由选时间;人工智能混合研修过程有痕,线上备课、评课、自动记录过程,线下活动自动录播生成智能分析;人工智能混合研修可操性强,且可以规范化、模式化。

人工智能混合研修的策略

1.智能交互

智能交互可以通过智能反馈与评估、虚实合作、智能资源推荐等方式促进教师专业成长。(1)智能反馈与评估:教师通过教学平台与人工智能系统进行互动,系统会分析教师的教与学生的学的过程和表现,帮助教师发现自身的教学盲点,提供针对性的评估和建议。(2)虚实合作:通过智能交互技术,教师可以与其他教师、教育专家和研究人员进行在线合作,共同解决教学难题、分享教学经验和探讨教育研究。(3)智能资源推荐:智能交互技术分析教师的学习历史和需求,为教师推荐相关的教学资源和最新的教育研究成果,提供个性化的教育资源推荐。

2.协同进阶

协同进阶可以通过教师之间的合作和协同学习,以及与人工智能系统的互动来促进教师专业成长。(1)自我反思和评估:智能系统对教师定期提供的上课视频进行分析,持续跟踪教师在教学过程中的表现,如语速、学生参与度等,使教师了解自己的教学风格和改进点,进行反思和自我评估。(2)同伴互动和合作:每次研讨团队可实时在线评价与反馈,促进教师之间的同伴互动和合作学习。一轮的教学研讨闭环结束后,智能系统可将之前多位教师的上课视频进行横向比较和分析,供教师相互借鉴和启发,促进彼此的进阶成长。

3.融合跨界

融合跨界是通过教师学科跨界、身份合作与创新、区域跨界等技术支持来促进教师专业成长。(1)学科融合:将不同领域的知识和技能融合到教师的专业发展过程中,提供全面的学习和发展机会,使教师能够更好地适应不断变化的教育环境。(2)身份合作:鼓励教师与学科专家、学科伙伴、人工智能领域研究人员和技术团队展开合作与创新,获得人工智能领域的前沿知识和技术支持,推动教育领域与人工智能的融合发展。(3)区域跨界:不同校、不同区、不同省的教师参与跨区域的教育活动和项目,开拓自己的教学视野和人际网络。

人工智能混合研修的路径

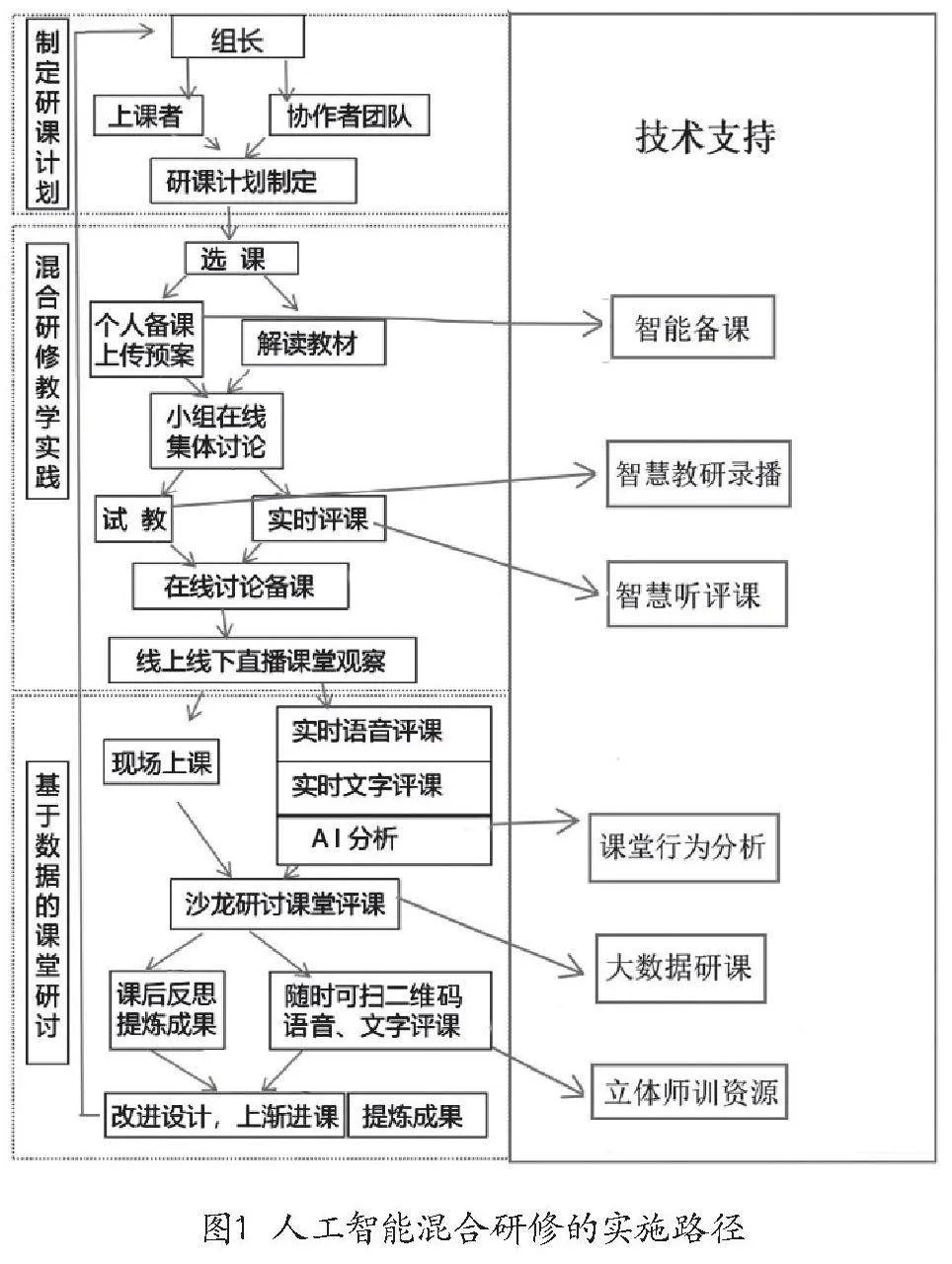

笔者团队围绕“小学数学+技术:人工智能赋能课堂精准教学”主题开展实践,基于有思教研云录播课堂教学评价系统,用行动研究如何在日常研讨课中渗透人工智能助力教师专业成长的教研活动。团队以人教版小学数学“运算定律单元复习”研课活动为实例,尝试梳理人工智能混合研修的实施路径[2](图1)。

1.制定研修计划

为保证研讨有效落实,团队围绕研修主题落实行动方向,形成组长、上课者、协作者的分层研修管理机制。组长负责统筹、推动研修活动开展;两位授课教师与组长商讨制定“同课异构”的研课计划,负责选课题,撰写、上传教学设计,试教、现场上课,课后反思、提炼成果;协作者团队由小组长统筹规划并确定人选。

2.混合研修教学实践

两位授课教师选择“运算定律单元复习”作为研讨课题,并完成教学设计。协作者各自研读教材,为在线集体备课积极准备。两位上课教师分别将教学设计初稿上传智慧备课系统,协作者团队分成两个小组,通过在线批注提出修改意见形成修订稿。在线备课之后,进入直播室在线试教磨课环节,协作团队教师选择线上或线下方式进行观课。线上观课通过手机、平板或电脑等终端看直播,可线上实时截图、文字、语音点评。结束后可随时回放视频,也可导出实时点评内容,跟踪到点评的上课画面。根据磨课建议,上课教师修改教学设计上传平台。

3.基于数据的课堂研讨

(1)学科视角与AI分析。名师点评可以让教师明确教学设计定位是否准确,有学科视角的指导和建议,再用AI技术能够将课堂数据化,用一系列的数据帮助教师快速回顾整堂课的内容。对数据进行分析,可以得出教师课堂教学的S-T教学分析、高频词等,使得教师更易察觉教学中的问题,进而调整教学进度、改进教学方法或策略,教学技能的提升变得更具可行性。

(2)反思梳理形成循证研课。观评课结束后,智能研课系统把上课录像、人工观评课结果、AI分析报告等数据汇总后上传平台。团队成员或新的成员可以不受时间与空间限制,进入回看界面,进行实时点评、互动,经过一周或半个月的反思之后,再次复盘、修改教学设计、提炼成果。系统能记录教师的每一次授课,为教师成长提供数据和理论支撑,为下次研课提供参考,实现大数据循证研课。

人工智能混合研修的技术与创新

通过上述路径,笔者团队构建了支撑人工智能混合研修的技术生态圈[3]。该生态圈支持开展在线备课、直播课堂、在线点评等实时互动,还能给出融合科技互动、教法应用、学生表现等不同维度的智能评价。

1.人工智能混合研修的技术应用

(1)智能备课。智能备课系统给教师提供了一个随时随地可以登录使用的备课工作台,通过信息技术将备课搬到线上进行,系统支持备课模板定制,在线编写教案、学案和二次备课等功能,同时也能一键导出PPT、教案和学案。

(2)智慧录播并AI分析。智慧录播由图像采集、声音采集和AI主机组成,可以实现教学场景内无死角拍摄,全方位采集教学场景内图像,实现AI课堂行为分析和资源管理综合应用。课堂教学结束后,AI技术立马将课堂数据化,用一系列的数据帮助教师得出教师课堂教学的S-T教学分析、高频词分析、语速分析、角色分析、问题分析、教学流程分析、教学场景分析和教学轨迹分析。

(3)大数据研课。听课教师根据分享的二维码可以实时或无限期回放听评课,听课途中可以实时截图或文字、语音评课。观评课结束后,智能研课系统可以汇总上课录像、智慧评课结果、AI分析报告等数据,呈现一份详尽的分析报告,为分析课堂提供数据和理论支撑,助力形成性评价和结果性评价,实现大数据循证研课。

(4)立体师训资源生成。教师的备课资料、视频资源、数据分析报告,以及教研活动等资料通过分类管理形成立体的个人师训资源,并在此过程中形成校、区域优质教育资源库。

2.人工智能混合研修的实践创新

(1)上课教师进阶输出+协作教师沉浸参与:开启循证式教研。人工智能混合研修使上课教师在“备课—试教—上课—研讨—复盘”过程都能得到伙伴协作和技术支撑。协作教师从第一步到最后一步,都需要通过在线平台对教师的教学内容进行实时评价和反馈,这样协作教师不再是旁观者,而是需要沉浸式投入才能使自己的留痕对上课教师有借鉴价值。协作教师在助力上课教师的同时,促进了对教材与学生的理解,清晰每次研课的优势和改进空间,他们可继续实施、调整内容,形成了循证式教研,进而实现教师专业能力的提升。

(2)名师点评+智能分析:构建全视角观察。通过名师点评,教师可以接受来自行业内专家的指导和建议。同时,人工智能技术的智能分析,对教师的教学过程、学生的反应以及教学效果进行全面的监测和评估,提供全视角观察的分析,从而使教师有针对性的改进和提升。

(3)课堂资源+研课资源:建设立体资源库。教师可以将自己的课堂资源(教案、课件、教学素材等)与研课资源(教学研究、教学经验分享等)进行整理和归纳,形成一个集教学实践和研究经验于一体的资源库。这个资源库可以通过人工智能技术进行分类、标签化和推荐,从而帮助教师更快速地找到适合自己教学需求的资源。同时,这个资源库也可以促进教师之间的交流和合作,教师可以共享彼此的教学资源和研究成果,互相学习和借鉴,促进专业成长和教学水平的提升。

人工智能混合研修的价值反思

1.智能助推:驱动多方教师成长的新旅程

打破了传统的教研限制,使更多教师能够参与到专业成长的过程中。无论是教育专家还是新教师,各个层次的教师都可以在在线平台上点评、交流,每次参与教师在不断研讨、“磨”课中相互学习和分享经验,促进教师之间的合作和交流,进而提供更多的学习机会和专业指导,使每个教师都有机会获得成长和进步。

2.协同培育:构建教研活动的新蓝图

教师可以随时随地进行教学观摩、课程评估和专业研讨,从而可以持续地反思、改进和优化教学实践。其他教师对平台资源进行下载、利用,在教学实践中进行检验、交流、反馈,再上传、分享,循环往复,螺旋上升。这就实现了教师、区域、跨区域三个层面的资源共建共享,有温度有内涵协同培养共提升。

3.开拓边界:扩展省域范围的共享网络

通过在线平台和智能化的分析工具,更广泛的教师群体可以享受优质的教学资源和专业指导。无论是地理位置还是时间的限制都不再成为教师专业成长的障碍。我们的实践活动吸引了省内十多所学校,省外新疆、贵州、安徽等地区学校的教师共同积极参与研讨,促进了教育资源的共享和均衡发展。

参考文献

[1]王庭宇. 从新技术到新形态:教师工作坊的内涵要求与实施策略[J]. 中小学教师培训,2022(9): 5-9.

[2]刘素梅,范学刚. 职业院校教师“线上线下”混合研修的实施路径刍议[J]. 武汉职业技术学院学报,2021(2): 74-80.

[3]周学东.“四位一体”中小学教师混合研修模式研究——以柯桥区混合研修为例[J]. 中小学数字化教学,2020(8): 75-79.

作者单位:浙江杭州市奥体实验小学 浙江外国语学院德国研究中心

编 辑:冯艳艳