国内企业参与全球产业链重塑的战略方向

2023-12-29李大伟

[摘要] 研究跨境直接投资对全球产业链格局的影响问题,发现我国重点企业“走出去”可分为四大类:具有产业链综合竞争力优势的、产业链处于综合竞争力劣势的、产业链不同环节优劣势差异巨大的、产业链传统竞争优势正在大幅减弱的,其参与全球产业链重塑具有十分重要的必要性和紧迫性。这四类行业企业“走出去”参与全球产业链重塑方向上应各有侧重:光伏行业企业,应更多采取市场拓展型的“走出去”战略;新能源汽车行业企业,应更多采取技术寻求型的投资以弥补产业链短板环节;新材料行业企业,应统筹考虑安全、市场和技术因素进行综合决策;电子信息行业企业,关键是最终加工组装环节的“走出去”,必须为国内上游优质中间品以及相对独立的品牌营造等环节的升级提供支撑。

[关键词] 企业“走出去” 全球产业链重塑 跨境直接投资 对策

[中图分类号] F125 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623(2023)06-0019-08

[基金项目] 2020年宣传思想文化青年英才自主选题资助项目:我国推进制度型开放的战略思路研究。

[作者简介] 李大伟,中国宏观经济研究院对外经济研究所新兴经济体研究室主任、研究员,研究方向:国际经济形势、国际贸易、对外直接投资、区域经济合作。

二战以来,跨境直接投资一直是构建全球产业链的重要方式之一。在当前全球产业链格局面临新一轮重塑的背景下,我国企业通过“走出去”进一步提升在全球产业链中的地位的紧迫性日益上升。由于不同行业的全球产业链分工合作方式不同,我国在全球产业链中的地位也不同,因此,我国企业“走出去”参与全球产业链重塑的方式也存在很大差异。整体上看,我国目前“走出去”参与全球产业链重塑的主要是以下四类产业:一是光伏、新能源汽车等全产业链竞争力较强的战略性新兴产业;二是综合竞争力较弱的新材料等战略性新兴产业;三是各个环节竞争力差距较大的电子信息等产业;四是主要环节我国传统优势正在下降的劳动密集型产业。对这四类企业需要加以重点关注和分类施策,以持续强化我国企业“走出去”参与全球产业链重塑的水平。

一、跨境直接投资对全球产业

链格局的影响效应

1. 早期的跨境直接投资主要以“资源寻求型”为主,推动形成了“初级产品—制成品”的跨国产业链

跨境直接投资活动最早可以追溯到19世纪初期,主要表现为英国、法国等率先完成工业革命的经济体向美国、加拿大、非洲等其殖民地的投资。在当时产业形态相对单一,产业链条相对较短的条件下,这种直接投资所形成的生产能力和工序均是较为简单的,主要集中于发挥殖民地的农业、矿业等资源优势,将相关资源开采后运回宗主国进行加工。英国在美国设立大量棉花种植园用于本土棉纺织业就是典型的案例。在这种逻辑下,跨境直接投资所形成的跨国产业链也是非常简单的,基本上集中于“殖民地提供初级产品、宗主国生产制成品”的简单分工模式。直到二战结束之前,这类直接投资活动一直都是跨境直接投资的主体,但随着广大亚非拉殖民地国家的先后独立,这类直接投资活动在全球直接投资中的地位已经明显削弱。当前,跨国公司在资源密集型国家开采矿产资源的“资源寻求型”直接投资仍然可以归入这一类。

2. 二战以来发达经济体主导的“市场导向型”跨境直接投资,形成了“中间品—制成品”产业链

二战后,发达经济体逐渐成为跨境直接投资的主导。如果从投资动因来分析,除上面论述的“资源需求型”直接投资之外,还包括“市场导向型”“效率导向型”“技术获取型”“战略导向型”等多种方式。其中“市场导向型”跨境直接投资是极其重要的一种方式,主要体现在跨国公司为开拓东道国市场,在投资目的地国建设各种分支机构或生产基地。显然,在这种方式下,跨国公司本来在东道国生产、出口到投资目的地的生产环节将转移到在投资目的地进行,从而产生了“东道国生产零部件或中间品、投资目的地国生产制成品”的跨国产业链分工。

3.“效率导向型”“技术获取型”跨境直接投资加速推动了产业链全球分工,但逻辑与“市场导向型”不同

与“市场导向型”跨境直接投资相比,“效率导向型”跨境直接投资的原理存在显著差异。其关键在于,充分把握产业链中的部分生产环节投资目的地的生产效率要高于东道国的原则,将部分生产环节转移到跨境直接投资目的地。“技术获取型”跨境直接投资的逻辑和“效率导向型”相似,只是转移到跨境直接投资目的地主要是研发环节而非生产环节。因此,这两类跨境直接投資同样也会推动形成跨境的产业链乃至创新链,其具体方式为“A国中间品1—B国中间品2—C国制成品”或者“A国研发—B国制造”,等等。

需要明确的是,“效率导向型”的跨境直接投资和产能向境外转移既存在关系,也存在明显的区别。其联系在于,很多“效率导向型”的跨境直接投资在海外设立生产环节时,确实需要退出国内效率较低的生产环节,事实上会形成产能的境外转移;但二者之间最大的区别在于,前者的目的是为了进一步做大做强企业,因此企业的整体经营规模存在明显扩张,且往往会依托境外投资的新增利润在境内开展更多的研发创新或进入新产业链的活动,而后者的目的则往往是简单地降低成本或规避风险,其境内部分往往会逐渐萎缩甚至消失。虽然这两者均会推动跨国产业链分工的出现,但显然前者有效提升了企业对产业链供应链的控制力,后者则不然。

4. 以跨境并购为主的“战略导向型”跨境直接投资基本不会直接创造跨国产业链,但对于企业提升对全球产业链的控制力意义重大

除上述几种目标之外,更为常见的一类跨境直接投资属于“战略导向型”,主要是企业为了实现发展战略所进行的跨境直接投资。这种模式的跨境直接投资大多数采取并购方式,如直接并购竞争对手、纵向并购上下游合作方以及横向并购其他领域的企业,等等。这种行为由于只涉及资金的跨境流动,并不直接导致产能的跨国转移,因此不会立即影响跨国的产业链布局。但这种并购显著提升了并购方对于全球产业链的控制力。并购直接竞争对手将提升企业对当前所处产业链环节的控制力,并购上下游合作方则增加了企业所控制的产业链环节数量,横向并购则使得企业能够参与另一条产业链和创新链。在这种“战略导向型”投资之后,企业的经营决策也必然会发生调整,如加强本土产业链环节和新并购的境外产业链环节的关系,届时也会导致跨国产业链合作格局发生变化。

5. 部分现代服务业对外直接投资虽然直接创造跨国产业链的能力不强,但有助于其他领域企业在对外开放合作中提升对全球产业链的控制力

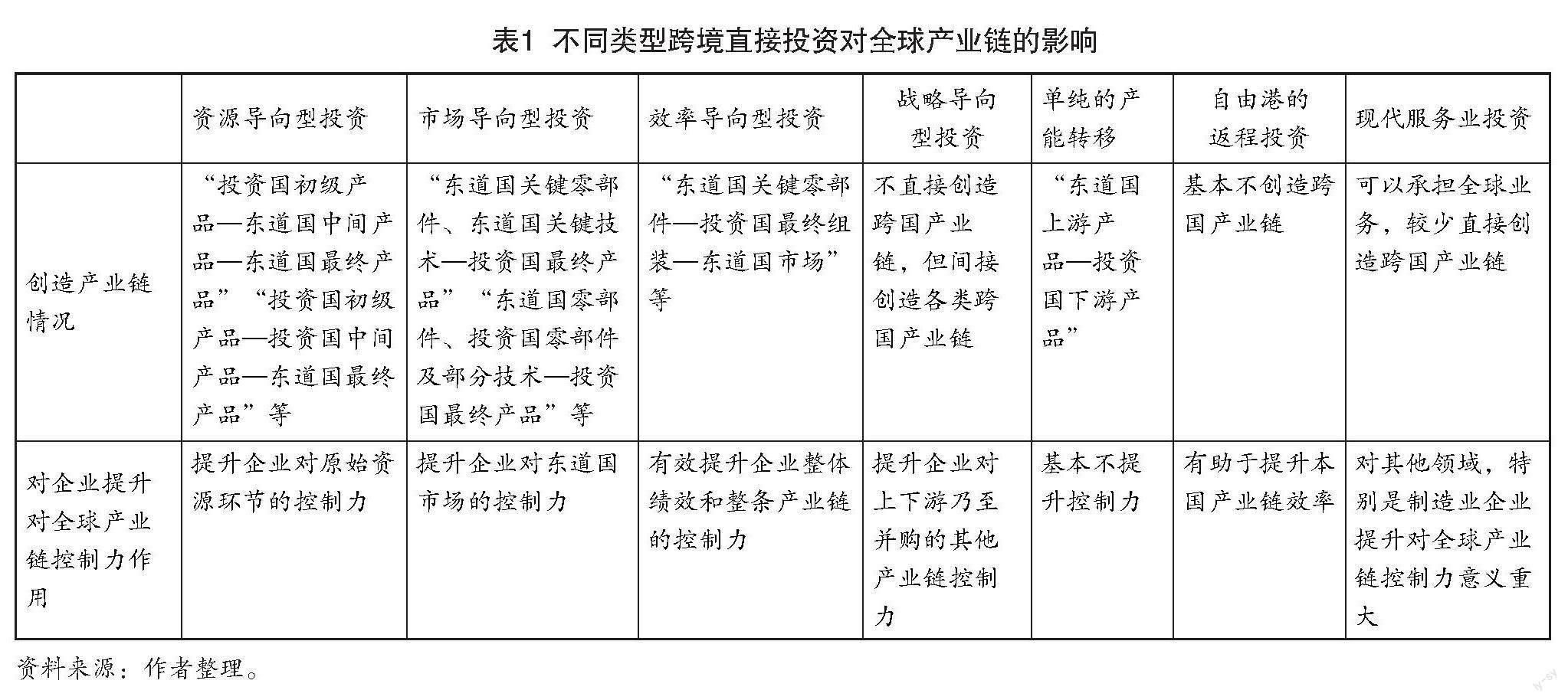

与制造业不同,服务业开展业务往往可以相对容易脱离地域的限制,因此服务业对外直接投资不一定会创造出跨境服务产业链①。特别是金融、专业服务、物流、设计等生产性服务业主要为制造业提供各类服务,自身单独创造跨国产业链的意义也不是很大。但非常重要的是,制造业无论是开展绿地投资,还是跨国并购,均需要大量优质服务业企业提供高水平的国际化专业服务。因此,现代服务业的“走出去”,虽然不一定会创造跨国服务产业链,但能够大幅度降低制造业企业开展对外直接投资合作的成本,对我国企业提升对全球产业链供应链的控制力的帮助也不容忽视(表1)。

二、我国重点行业企业需要通过“走出去”深度参与全球产业链重塑的内在逻辑

(一)对于光伏、新能源汽车等全产业链竞争力较强的战略性新兴产业,迫切需要通过“走出去”占据海外市场

这类产业最大的特点在于,我国企业基本上在产业链的关键环节都已经具备了较强的核心竞争力,拥有一大批龙头企业。以光伏产业为例,2020年该产业链中各个环节我国多晶硅、硅片、电池、组件产能在全球的占比分别提高到75.2%、97%、80.7%、76.3%;产量在全球的占比分别提高到76%、96.2%、82.5%、76.1%。在新能源汽车领域,无论是在动力电池及正负极、电解液等最关键的零部件,还是在新能源汽车整车,我国都已经具备了非常强的竞争力,拥有宁德时代、比亚迪等一批优质的龙头企业。然而,这类行业一直是贸易保护主义盛行的行业,近年来美国发布的《通胀削减法案》、欧盟对我国新能源汽车所采取的“双反”调查就是贸易保护主义的最新体现。为此,为提升对产业链最后也是最重要的环节——市场营销环节的控制力,我国必须通过“走出去”,在全球产业链的关键环节,特别是在最终产品制造环节培育一批国际化经营能力较强的跨国公司。

(二)对于综合竞争力较弱的新材料等战略性新兴产业,迫切需要“走出去”获取关键技术、人才等先进要素

与上一类战略性新兴产业区别较大的是,这类产业我国在产业链的绝大多数环节都不具备核心竞争力,企业所拥有的主要“所有权优势”一般是雄厚的资本实力、主要面向国内的巨大销售网络等。同时,很多欧美发达经济体的企业,特别是欧洲一些家族企业可能在某个产品、某项技术等领域具有竞争力,或拥有若干高素质人才,但企业整体规模较小。在这种情况下,我国企业必须通过“走出去”,充分发挥自身的市场和资金优势,通过并购、设立研发中心等手段获取海外先进技术,提升自身的全产业链竞争力,在实现“双赢”的同时有效解决“卡脖子”问题。

(三)对于不同环节竞争力差距较大的电子信息等产业,迫切需要采取综合性的“走出去”策略

这类产业最大的特点是产业链中拥有不同要素禀赋且相对独立的环节。我国在不同环节的竞争优势往往存在很大区别,有的环节竞争优势很强,但正在削弱,有的环节竞争优势正在培育之中,有的环节严重缺乏竞争优势。因此,这类行业“走出去”的关键,要从提升我国在相关产业链地位的角度出发,对不同产业链“走出去”的方向进行明确区分。具体而言,对于产业链中的关键环节,“走出去”的目的应集中于提升本土企业对核心技术的控制力;对于产业链中的优势环节,“走出去”应以占领海外市场为主;对于优势正在逐步下降但就业规模较大的最终产品制造环节,应充分结合也要积极培育比较优势以引导这类环节留在当地,或优先向要素禀赋和外迁所在地具有相似性的地区迁移。

(四)对于纺织服装、轻工等我国传统优势正在下降的劳动密集型产业,应通过“走出去”强化对境外生产环节的控制力

对于纺织服装、轻工、玩具、鞋帽等劳动密集型行业,虽然我国目前仍在全球制造产业链中具备绝对优势地位,但支撑这类产业的劳动力、土地等成本优势已经开始丧失,导致这类企业的“走出去”明显体现为制造产能向境外的转移。然而,在这类行业中,我国在相对独立的设计、品牌等高附加值服务环节的核心竞争力又明显落后于欧美发达国家,我国从制造业中获取的利益和制造业规模实际上不成比例。以服装产业为例,2020年全球纺织服装企业市值排名前列的企业中基本上没有中国企业,同时我国企业已经在很多发展中国家设立了生产基地。因此,对于大量仅仅处于该行业某一个环节,特别是最终消费品加工制造环节的中小型企业“走出去”行为,应突出深化境外生产基地和境内研发、品牌、营销等环节企业的联系,使得这种“走出去”在一定程度上有利于我国强化在整体产业链中的短板环节。除此之外,市场开拓型的海外生产基地建设、并购海外知名品牌以及一些特色原材料的关键生产技术和工艺,都有助于强化本土企业的核心竞争力和对产业链的控制力,也可以作为“走出去”的重点。

三、我国重点行业企业“走出去”参与全球产业链创新链重塑的思路和重点任务

(一)光伏行业

深入践行开放发展理念,以促进光伏产业对外投资合作健康有序发展,全面提高光伏产业的全球合作能力与竞争水平,以“碳达峰、碳中和”为引领,抢抓全球光伏产业发展新阶段新机遇,坚持市场主导、政府引导,加快创新驱动,以对外承揽工程和对外投资为重点,以共建“一带一路”国家和地区为重点,积极参与境外产业集聚区、工业园区等合作园区建设,引导国内光伏全产业链企业“抱团出海”,通过龙头企业带动产业链上下游企业全链参与国际产能合作,重点提升国内光伏产品在全球构建全产业链海外市场战略联盟,强化境外科技创新合作,巩固和进一步提升我国在光伏创新链产业链领域的领先地位。

1. 以国际技术合作促进我国由光伏产业链龙头向创新链龙头转变,实施光伏“全球布局”计划

加强与日本、美国、韩国、德国、中国臺湾、法国、英国、意大利、荷兰等光伏产业创新能力较强的相关经济体开展技术合作,鼓励支持境内企业与相关经济体的龙头企业、高校、科研机构建立光伏产品联合研发实验室,在打造全球光伏创新链的同时,加强我国在光伏产品发明专利领域的竞争优势和核心控制权。以终端市场需求为导向,推动企业向美国、越南、日本、德国、澳大利亚、韩国、印度、西班牙、巴西、荷兰、波兰、墨西哥、中国台湾、乌克兰、南非、比利时和法国等光伏市场规模扩张迅速的经济体“走出去”。鼓励企业与当地企业以资金或技术入股等方式成立合资企业。鼓励龙头企业与相关经济体的政府机构或大型企业签订战略合作协议,为当地建设分布式电站等光伏应用市场提供硅料、硅片、电池组件、耗材、逆变器、辅材等各环节的原材料、零配件及技术服务支持。

2. 以共建“一带一路”国家为重点,推动新能源产业“走出去”

充分发挥我国新能源产业的强大生产制造优势,为共建“一带一路”国家提供实现碳减排的“中国方案”。结合赤道附近发展中国家光电需求旺盛且太阳能资源丰富的特点,鼓励支持国内光伏龙头企业带动产业链上下游中小企业共同“走出去”。与相关国家的政府机构或当地大型企业签订战略合作协议,为当地提供从原材料、零部件、发电板等光伏产品,到变压器、高压柜、低压柜、高压电缆等配电网设备,再到电网运营软件系统等技术的全方位产品和技术服务。设立一批带动性强、市场规模大、成长性高、经济效益好的光伏太阳能、风电、水电重点项目,助力共建“一带一路”国家建成供电稳定、零污染的智能化新能源供电系统。

3. 加速推进储能电池国际技术,提升我国新能源领域的国际话语权

鼓励国内锂电池、氢燃料电池等储能电池企业的国际技术合作。以美国、日本、德国、韩国等锂动力电池研发和产业化的领先国家为重点,积极推动企业间建立战略合作伙伴关系或采取联盟合作模式。通过开展深入的技术交流和研发合作,或针对产品开发、市场开拓、商业模式创新等多维度考量而形成的深度绑定合作,提前布局固态电池相关技术研发,共建产业生态。

(二)新能源汽车行业

坚持电动化、网联化、智能化发展方向,推动新能源汽车国际产业合作由生产制造环节向技术研发、市场营销等全链条延伸。在上游三电系统和汽车零部件生产制造领域,要充分发挥我国强大的生产制造能力和良好的产业基础,积极引导大中型企业制定国际化发展战略,加大国际市场开拓力度,在电机、电控、电池、变速器、座椅总成、轮胎、车灯总成、汽车线束等汽车电力系统和零部件领域,打造一批全球供货巨头企业。在整车制造和终端销售领域,鼓励企业以合资、并购、技术入股、代产代销等多元化合作模式,巩固在发达经济体新能源汽车领域的市场地位,积极拓展共建“一带一路”发展中国家市场,推动国内自主品牌以终端市场需求为导向加快升级改造,大幅提升我国企业在全球新能源汽车市场的份额,加快建设汽车强国。

1. 提升新能源全产业链产品的全球供货能力和国际市场占有率

鼓励企业将整车安装和充电服务等部分下游环节转移至终端市场,同时充分发挥强大的国内生产制造供应能力,强化内外联动效应,将我国打造成电机、电控、电池等汽车电力系统以及变速器、座椅总成、轮胎、车灯总成、汽车线束等零部件的全球供货基地。针对美欧等购买能力强且环保要求高的终端用户,加强与当地龙头企业研发智能化程度高、生产使用污染小的优质新能源车型,以共产共销模式扩大市场占有率。针对共建“一带一路”国家等购买力有限、空间容纳量需求大的终端用户,重点研发动力强、车内空间较大、污染排放较低的高性价比车型,加强与本地汽车销售企业合作发展代销模式。

2. 以“走出去”倒逼国内新能源汽车行业朝网联化、智能化方向转型升级

鼓励新能源汽车企业加强与国外互联网、大数据、区块链等领域领军企业合作,推进智能化技术在新能源汽车研发设计、生产制造、仓储物流、经营管理、售后服务等关键环节的深度应用,提升我国新能源汽车产品的网联化、智能化水平。加强新能源汽车智能制造仿真、管理、控制等核心工業软件开发和集成等领域的国际合作,推动共建智能工厂、数字化车间等多种模式的合作。

3. 加速推动新能源汽车相关技术服务“走出去”

以共建“一带一路”国家等发展中经济体为重点,以全球“碳中和”行动为契机,鼓励国内智能绿色物流运输体系、一体化智能出行服务、智慧城市建设等领域的龙头企业与新能源汽车龙头企业配套同步“走出去”,助力发展中国家快速实现碳减排目标。

(三)新材料行业

通过“走出去”突破高端新材料在研发、工艺、原料、设备等关键环节的短板,提高自主生产能力,打破美西方企业垄断地位,保障产业链供应链安全;扩大我国中低端新材料的市场份额,积极融入东亚、欧洲、北美区域生产网络,提高对全球产业链创新链的影响力和控制力。更好利用两个市场、两种资源,加大新材料研发及应用转化,扩大新材料的应用范围、提高应用质量,改造提升传统制造业、支撑其他战略性新兴产业发展,推动我国新材料领域创新能力提升和产业结构优化。

1. 补齐产业链创新链关键短板

以突破新材料产业链的技术、工艺、原料、设备等关键短板为重点,通过“走出去”加强中高端新材料的研发和生产能力,保障产业链供应链安全。以美国、日本、欧盟、韩国等发达经济体为主,支持企业等主体通过专业人员交流、绿地投资、非控股基金并购、第三方合作并购等方式开展技术研发、应用和生产合作。聚焦新材料生产面临的共性难点,通过国际合作促进我国先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备研发,加强基础研究和应用转化,突破产业化瓶颈。提高我国在国际新材料标准、规范等体系的参与度,推动标准、规范“走出去”。

2. 逐步拓展优势新材料国际市场

以提升工艺水平、降低生产成本、稳定产品质量为重点,提高我国已具有一定优势的新材料产品在国际市场的竞争力。支持硅片、光刻胶、高纯溅射靶材、电子封装材料、石墨烯等领域具有产能和技术优势的企业,以共建“一带一路”国家为主,通过并购、绿地投资、应用转化合作等方式,拓展国际市场。结合国际市场需求,加大新材料的下游应用研发,特别是高温合金、石墨烯、高性能纤维、耐腐蚀材料、高强高导耐热材料、纳米材料等应用范围广但应用开发尚不足的类别,鼓励我国企业“走出去”深入细分领域,并探索与下游企业“抱团”“走出去”,创造和把握国际市场机遇。

3. 创新新材料领域的国际合作方式

支持企业在境外设立新材料企业和研发机构,提升国际化经营能力和水平,加快融入全球新材料产业链创新链。支持国内企业、高等院校和科研院所参与国际新材料科技合作计划、项目、联盟等,探索异地、异国孵化等形式。充分利用现有双边、多边合作机制,加强人才团队、技术、标准质量、管理经验等交流合作。定期举办中国国际新材料产业博览会、新材料领域全球创新创业大赛等,探索与其他国家城市、企业、科研院所联合举办,提高各类平台的国际影响力。

(四)电子信息行业

以加快形成国内国际双循环相互促进的新发展格局为统领,重塑我国国际合作和竞争新优势为核心目标,以深化改革、创新体制为动力,抓住机遇,迎接挑战,把产业链创新链国际化布局同国内产业结构升级结合起来,以突破关键技术、稳固产业链供应链、开拓国际市场为导向,大力推进有条件的企业“走出去”,积极开展跨国经营,大力支持以技术升级和集成电路等关键零部件技术突破为目标的创新链“走出去”,着力加强以增强电子信息产业链韧性、实现区域化为目标的关键技术企业“走出去”,稳妥推动以拓展新兴智能手机市场为目标的企业“走出去”,在保证产业链整体安全的情况下适度支持有关电子信息企业通过“走出去”降低生产成本,从而进一步增强我国在电子信息产业的综合竞争优势。

1. 以技术升级和关键零部件技术突破为目标,以参与创新链构建为目的,在关键技术相关国家投资科技创新研发机构

在以芯片為代表的关键零部件及核心技术方面,我国仍存在明显的发展瓶颈,该领域应作为电子信息消费品创新链构建和布局的核心环节。以手机为例,全球手机芯片供应链中,苹果和三星芯片均以自供为主,华为自研芯片因美国禁令暂时难以代工生产。高通仍为通用手机芯片的龙头,联发科迅速赶上。紫光展锐、ASR等则以中低端应用为主。当前我国智能手机芯片主要由高通、联发科、英伟达等供应。应积极推进创新链向欧洲、日韩乃至美国相关领域延伸,支持我国芯片企业在技术先进地区设立研发创新中心,与先进技术企业广泛建立合作渠道,拓宽合作领域,大力推动电子信息消费品芯片技术的合作与创新发展。

2. 以拓展智能手机等电子信息最终消费品市场为目标,在海外设立电子消费品制造企业

目前东南亚、南亚、非洲、拉美等新兴市场智能手机市场普及率相对较低,功能手机仍占据较高的市场份额,甚至还有一定比例尚未使用手机设备等电子信息消费品的人口。整体看,上述地区电子信息消费品的消费力度仍将持续升级。随着经济发展水平和人均消费能力的提升、通信技术设施的不断完善,在手机智能化发展的大趋势下,以非洲、印度等为代表的主要新兴市场是未来全球电子信息消费品销量增长的主要动力。因此,以拓展新兴市场为目标的“走出去”项目,应将东南亚、南亚、非洲、拉美作为主要发展方向,以新建绿地投资或并购现有企业为主要方式,积极建立电子消费品组装企业,以及部分零部件配套企业。以当地市场为主要目标的投资生产适应当地需求层次的电子信息消费品。在新兴市场国家高效率形成产能,以满足当地市场对电子信息消费品需求的快速增长。

3. 以增强智能手机产业链韧性、实现区域化为目标,由龙头企业带动在东南亚、南亚以及“一带一路”共建国家合理布局产业链环节

手机作为超级智能终端,不论是出货量还是市场规模,均位居全球消费电子之首。2020年我国在全球智能手机出货量中占比为22%,具有较为显著的产业优势。应积极增强我国智能产业链韧性,以供应链多元化、区域化、安全化为主要目标,在东南亚、南亚以及“一带一路”共建国家中选择产业基础良好、地理位置优良、安全性优秀的国家重点布局。在产业环节的选择方面,应以我国已经较为成熟,且具有技术优势、具备龙头企业的领域进行对外投资。具体而言,可以鼓励京东方、比亚迪等龙头企业,对手机显示屏、手机外壳、PCB、手机电池以及其他零部件的生产环节开展对外投资。通过在相关区域内的合理产业布局,逐步形成我国智能手机产业链稳固韧性,同时增强区域内对我国经济技术依赖,最终实现区域内相关方均可分享智能手机产业链韧性带来的收益,从而进一步达到稳固产业链的目的。

4. 以降低劳动力等生产要素为目标,稳妥推进我国具备成熟技术且相对低附加值的电子信息消费品制造环节“走出去”

随着我国国内劳动力以及土地、原材料等要素成本不断上升,部分手机等电子信息消费品制造的产能正加速向越南、印度等东南亚、南亚地区转移。越南、印度、印尼等地区过去多年苦心经营电子产业,相对中国大陆,其制造能力及产业链完善程度仍有不小差距,但在综合经营成本(尤其是人工成本低廉)及服务本地市场方面,具有较强的优势。对此,可以重点考虑推动我国技术较为成熟的产业链环节“走出去”,主要包括手机外壳制造、手机摄像头以及其他附加值相对较低的零部件等领域。着重考虑在劳动力成本、土地成本、税收成本相对较低的国家开展相关领域投资。

(五)纺织服装行业

通过绿地投资、并购、合资等多元化国际产能合作方式,对产业链两端的原料资源、设计研发资源、品牌资源和市场渠道资源进行全球范围内的垂直延伸和掌控,以“原料保障多点布局+制造产能弹性布局”双线并行推动建立更加高效协调的全球产业布局与资源配置体系,打造“中国+周边国家+非洲”的产能布局,维持和提升中国纺织工业在全球供应链中的国际领先优势,带动中国纺织行业整体朝世界纺织产业价值链的高附加值领域渗透。

1. 整合海外创新资源,向价值链高附加值领域渗透

布局海外功能性、智能性中高端纺织服装产能,着力发展循环型纤维服装面料、高档服装面料、家纺面料、产业用纺织品面料等功能化、个性化、系列化高端面料研发,重点布局高性能纤维、生物纤维、产业用专用纤维技术以及数字化技术研发,建立海外技术中心,鼓励有条件的企业到国外收购、创设创新型企业和研发机构,集聚高端设计资源。加强创意设计能力和品牌培育,拓展海外品牌和销售渠道。

2. 实现原材料海外资源保障多点布局

鼓励国内棉企多点布局原材料海外生产基地,和当地农业主管部门开展深度合作,保障棉花、羊毛、麻、蚕丝等天然纤维原料多元化来源,与当地研究机构合作建设纺织原料技术合作研发中心,布局原材料加工配套设施和服务,推动农业技术设备出口和棉花相关服务产业投资,提升当地原材料生产种植加工技术和配套服务水平,保障高质量原料供给。

3. 打造“中国+周边国家+非洲”全球弹性生产制造体系。

利用中国—东南半岛经济走廊、中巴经济走廊、孟中印缅经济走廊、中国—中亚经济走廊以及中国—非洲产能合作机遇,进一步深化澜湄等重点区域的纺织产业投资与合作,统筹和引导国内企业加大对重点国家纺织服装制造环节投资,多点布局化学纤维和棉纱线面料、印染、后整理、纺机和服装辅料等环节,形成囊括设备、研发、纱线、面料、印染、服装、家纺全产业链弹性串联,多点弹性布局。借助共建“一带一路”国家国际联运通道、海关便捷通关和投资贸易便利化的推进,积极建设纺织综合加工园区。完善产品设计研发、电商等新型商业模式以及人才培训、商务物流等配套布局,促进自主装备、工艺、技术、标准和服务输出。提升纺织制造龙头企业全球化经营能力,支持品牌优势企业通过并购和股权资本合作等方式,提高国际销售品牌和市场渠道开拓能力。

[参考文献]

[1] 段楠.全球产业链布局调整、变化趋势及中国应对策略研究[J].新经济,2021(1):50-52.

[2] 辜胜阻,吴沁沁,庄芹芹.推动“一带一路”建设与企业“走出去”的对策思考[J].经济纵横,2017(2):1-9.

[3] 李晓华.全球制造业格局演变与我国的应对之策[N].经济日报,2021-02-22.

[4] 廖萌.“一带一路”建设背景下我国企业“走出去”的机遇与挑战[J].经济纵横,2015(9):30-33.

[5] 刘志彪.全球化中我国制造业升级的路径与品牌战略[J].财经问题研究,2005(5).

[6] 刘志彪,姚志勇,吴乐珍.巩固中国在全球产业链重组过程中的分工地位研究[J].经济学家,2020(11):51-57.

[7] 谭力文,马海燕,刘林青.服装产业国际竞争力——基于全球价值链的深层透视[J].中国工业经济,2008(10):64-74.

[8] 徐念沙.“一带一路”战略下中国企业走出去的思考[J].经济科学,2015(3):17-19.

[9] 姚淑梅,刘栩畅,李馥伊.新形势下引导对外投资健康发展的着力点[N].经济日报,2020-08-04.

[10] 余向平.基于OEM的浙江制造業产业链升级模式初探[J].科技进步与对策,2005(4):29-31.

① 信息服务业,特别是阿里巴巴等平台企业对外直接投资能够形成新型的服务产业链,其逻辑和制造业有相似性,不属于本文研究的重点。

Strategic Direction for Domestic Enterprises to Participate in Global Industry Chain Remodeling

Li Dawei

(Institute of Foreign Economic Studies, China Academy of Macroeconomic Research, Beijing 100038)

Abstract: Research on the impact of cross-border direct investment on the global industrial chain pattern, and find that China's key enterprises "going out" can be divided into four categories: For those who have the advantages of comprehensive competitiveness of the industrial chain, those who are at a disadvantage of comprehensive competitiveness, those who have huge differences in advantages and disadvantages of different links of the industrial chain, and those who have the traditional competitive advantages of the industrial chain that are being greatly weakened, it is of great necessity and urgency to participate in the reshaping of the global industrial chain. These four types of industry enterprises "going out" to participate in the reshaping of the global industrial chain should have their own focus: photovoltaic industry enterprises should take more market-expanding "going out" strategy; enterprises in the new energy automobile industry should take more technology-seeking investments to make up for short board links in the industrial chain; new material industry enterprises should consider safety, market and technical factors to make comprehensive decisions; electronic information industry enterprises, the key is the final processing and assembly link "going out", must provide support for the domestic upstream high-quality intermediate products and relatively independent brand building and other links to upgrade.

Key words: Enterprises "Going Out"; Global Chain Reshaping; Cross-border Direct Investment; Response

(收稿日期:2023-10-27 责任编辑:罗建邦)