明清西南山区聚落分布的族群特点与水田开发

——以云南顺宁县为例

2023-12-22段荣平

段荣平

(云南大学 历史与档案学院,云南 昆明 650091)

聚落是人口定居、聚居的结果,不同族群在不同区域内,定居并非必选项,但随着历史的演进,大多数族群逐渐定居,形成聚落。同时,聚落内族群间的互动使得族群特点发生变化,以聚落为载体的土地开发随之变化。因此,对于族群、聚落和土地开发三者之间互动的研究,可以展现区域内族群演变、交流和融合的过程。地处滇西山区的顺宁县①顺宁县,地处滇西南,其所管辖区域,自元代置顺宁土府,省庆甸县入府以后,一直是府治所在地。顺宁府一带,中央最先在此改土设流,在清代乾隆年以后为顺宁府附郭,乾隆三十五年(1770),以原顺宁府所辖土司地置附郭顺宁县,治所在今云南省凤庆县凤山镇。民国三年(1914)属腾越道,辖境约为今昌宁、凤庆两县,民国二十四年(1935)五月在原右甸地,析保山、顺宁县两地部分区域置昌宁县。顺宁县辖境缩为原辖境东南部,范围约为今云南省凤庆县全境,是顺宁县区划中最稳定的部分,亦是本文研究的区域范围。参见周振鹤,林涓等.中国行政区划通史·清代卷[M].上海:复旦大学出版社,2013:558.周振鹤,傅林祥等.中国行政区划通史·中华民国卷[M].上海:复旦大学出版社,2007:313.云南省凤庆县志编纂委员会.凤庆县志[M].昆明:云南人民出版社,1993:608.,改土归流后成为人口迁入区,虽未具有优越的水田种植环境,但这并未影响地方群体对环境的适应和营造。明清以来,这一带的聚落推进与水田开发相辅相成,成为西南山区农业发展的一大缩影。

对于云南山区水田开发的研究,杨伟兵从整体上讨论了明清时期云南土地利用演变的历史②杨伟兵.云贵高原的土地利用与生态变迁(1659-1912)[M].上海:上海人民出版社,2008:119-299.。张海超以大理坝子的稻作为研究对象,阐述了明清以后人口增加对稻作的选择与推广的影响③张海超.移民、稻作与水利建设:明清时期大理盆地的生计变迁[J].原生态民族文化学刊,2011(3):76-82.。刘灵坪曾将滇池流域作为研究对象,讨论了人地关系互动中,水利建设和土地开发过程中的聚落变迁④刘灵坪.16-20世纪滇池流域的乡村聚落与人地关系——以柴河三角洲为例[J].中国历史地理论丛,2012(1):37-46.。近年则有学者运用地理信息系统对历史时期聚落和土地开发进行研究,霍仁龙、杨煜达等人利用GIS 的空间分析功能,采用ArcGIS 平均中心、标准差椭圆的分析方法对云南局部小流域内聚落时空分布、格局变化的影响因子进行了探讨①霍仁龙,杨煜达.近三百年来西南山区聚落多椰树村的移民与开发研究[J].历史地理,2013(2):207-225.霍仁龙,杨煜达,满志敏.云南省掌鸠河流域近300年来聚落空间演变[J].地理研究,2016(9):1647-1658.霍仁龙,杨煜达,满志敏.1700-1978年云南山地掌鸠河流域耕地时空演变的网格化重建[J].地理学报,2020(9):1966-1982.。此外,王联智从族群互动的角度探讨王朝力量介入顺宁后产生的联动,讨论了由此形成的“山坝结构”中的地方开发问题②王联智.清前期滇西南的开发与地方社会——以顺宁府为中心(1659-1840)[D].昆明:云南民族大学,2019.。目前的研究,多将土地利用作为整体,缺乏细化的土地利用方式——水田、旱地等的研究;同时,对族群分布、土地利用方式和聚落三者结合的研究,多出现在聚落和土地整合研究中的影响机制部分,缺乏精细案例的探讨。坝区水田利用研究虽有所涉及,但对明清时期云南山区水田的推广过程及驱动因素仍有讨论的空间。然而,历史时期赋税体系主导下的土地清丈,实际水田数量被模糊化,研究从水田本身出发开展追溯存在困难。那么,以聚落的时空格局演变作为农业开发的重要参照,讨论族群与聚落演变,可以一定程度上反映山区水田的开发轨迹,进而讨论国家力量在西南山区的推进过程。由此,本文尝试以顺宁县东南部为研究区域,利用Arc-GIS10.8 软件对聚落形成分布和方向进行可视化,探讨明清时期滇西山区聚落、族群与水田三者间的时空关系。

一、明末清初顺宁族群分布与里甲编排

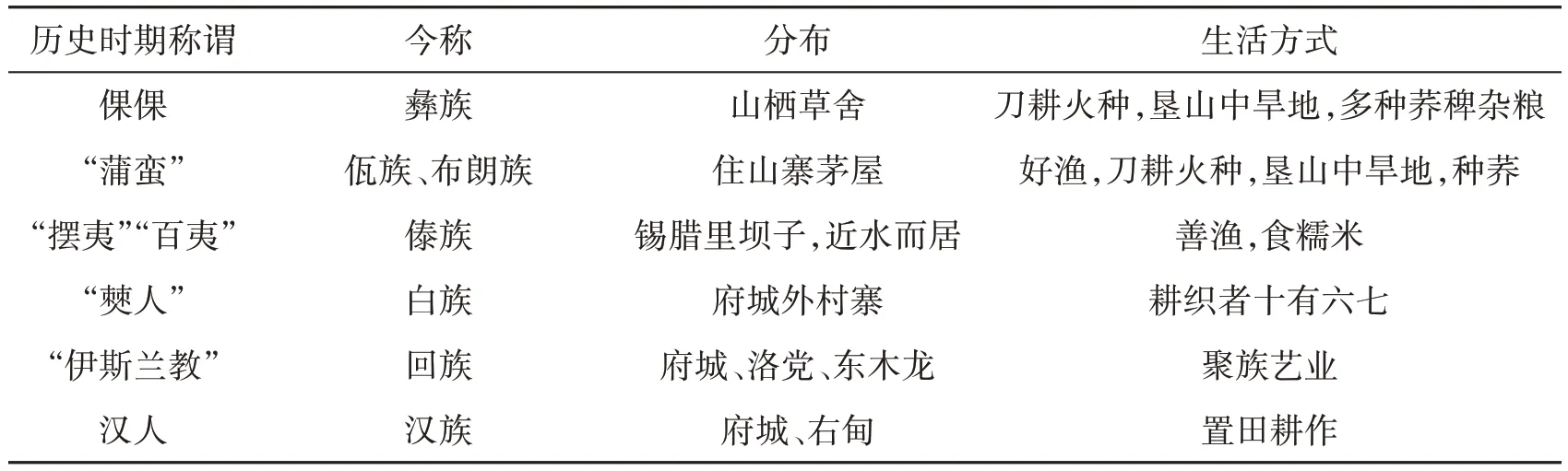

滇西一带历来为多类族群聚居区,先秦时期,便有百越系统部落和百濮系统部落交错分布。随着不同部落间的迁徙融合,产生整合成了多个族群,汉晋之时,有哀牢、闽濮、鸩僚;爨氏时,有“乌蛮”“白蛮”;南诏大理时,有金齿、“扑子蛮”等;至元明,随着移民大量进入,分布有白人、罗罗、汉人、蒲人、“百夷”等族群[1]。地处滇西的顺宁县一带,至清初,分布有彝族先民倮倮、傣族先民“摆夷”、布朗族、佤族先民“蒲蛮”等族群,其分布与生活方式如表1:

表1 清代初期顺宁族群类别与分布

明清之际,顺宁县先居族群主体为倮倮、“蒲蛮”“摆夷”三类,倮倮、“蒲蛮”多居山间,“摆夷”多居低洼坝子一带;汉人等多为各省流寓者,居于府城周边,呈现了“平野之民什之三,山居之民什之七”的分布格局[2]。先居族群中,倮倮、“蒲蛮”生活方式相近,多居山巅,刀耕火种,作物为荞、稗,延续了明代初期的生活方式。明初,李思聪作为使臣出使缅国,曾将过往见闻写成《百夷传》③据江应樑考证,目前流传下来的《百夷传》有两个本子,著者分别为钱古训和李思聪,景泰《云南图经志书》中全文收录的为李思聪所著的《百夷传》。江应樑所校注的《百夷传校注》的底本则为钱古训所著。详参(明)钱古训,江应樑点校.百夷传校注[M].昆明:云南人民出版社,1980:10-13.,记述了滇西“蒲蛮”等族群的农作方式:“蒲人、阿昌、哈剌、哈杜、怒人,皆居山巅,种苦荞为食,余则居平地或水边也。”[3]这一论述中“余则居平地或水边也”多指“摆夷”。这一时期,部分族群已开始“输纳赋税”[4],而山区聚居族群纳入赋役体系则与明清两代国家力量在山区的推广相关。

王朝国家对地方的治理,往往从三个方面进行设置:一是将民众安置和稳定在土地上;二是编排户籍;三是编排层级制的乡里组织[5]。明清国家力量进入西南以后,对于先居族群较多的区域,多沿用此法。顺宁一带赋役体系的推行,刘灵坪关注到了正德《云南志》《明一统志》、天启《滇志》等志书中关于顺宁府里甲的记载,认为顺宁府在作为土府之时,明王朝中央便在此设置里甲,征收赋税[6]。从明初的记载来看,顺宁一带曾有一套地方管理体系。按照钱古训的《百夷传》中的“百夷”范围:

百夷在云南西南数千里,其地方万里。景东在其东,西天古剌在其西,八百媳妇在其南,吐蕃在其北;东南则车里,西南则缅国,东北则哀牢,今之金齿卫也,西北则西番、回纥。俗有大百夷、小百夷、漂人、古剌、哈剌、缅人、结些、吟杜、弩人、蒲蛮、阿昌等名,故曰百夷[7]。

顺宁一带在明初士人的书写体系中,属于“百夷”的影响范围①关于钱古训和李思聪所撰《百夷传》中“百夷”控制范围,方国瑜曾做过考证,认为从麓川思氏强势之时所控制范围来看,足见《百夷传》所说麓川思氏的影响区域范围可信。详见方国瑜.中国西南历史地理考释[M].北京:中华书局,1987:863-864.。这一范围的族群关系,钱古训写道:“诸夷言语习俗虽异,然由大百夷为君长,故各或效其所为。”[7]先居族群“蒲蛮”,曾以“大百夷”为君长,并有“每年秋季,其主遣亲信部属往各甸,计房屋征金银,谓之取差发”的习惯[7]。元初,在“百夷”一带广设路、府和甸,由土官管理,设甸四十四②在江应樑的考证中,未有“庆甸”之名,但江应樑在考证中也指出“所称四十四甸,确指何甸不可考”。详见(明)钱古训,江应樑点校.百夷传校注[M].昆明:云南人民出版社,1980:51.。据方国瑜考证,元延祐五年(1318)至六年(1319)间,庆甸降于元③元延祐五年(1318)至六年(1319)间,朝廷曾用兵永昌以南蒲人一带,当时有枯柯甸、祐甸和庆甸三甸降于元。详见方国瑜.中国西南历史地理考释[M].北京:中华书局,1987:876.,元中央实行“甸寨军民等府”制④在未设土府之前,元中央“不打破当地原有的族群结构,以族群部落为基础”,实行“甸寨军民等府”制。详见陆韧,林晓雁.元代西南民族地区的户籍、族群管理与特殊政区[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2021(3):41-49.。泰定年间内附,后设顺宁府,领宝通州,庆甸改庆甸县,纳入顺宁府管辖⑤元代顺宁府的设置,《元史》地理志篇脱载,李治安等著的《中国行政区划通史·元代卷》中“云南行省所辖路府州”篇也未详细阐述顺宁府设立事迹。详见周振鹤,李治安等著.中国行政区划通史·元代卷[M].上海:复旦大学出版社,2009:189-210.《元史》中《泰定帝纪》言其在泰定四年(1327)十一月辛卯,置顺宁府、宝通州、庆甸县。详见(明)宋濂等.元史[M].北京:中华书局,1976:683.而《明史》中顺宁土司传则载天历年间置顺宁府并庆甸县一事,方国瑜认为应是泰定年间设置顺宁府,领庆甸县和宝通州,天历年间则是裁庆甸县并入顺宁府。详见方国瑜.中国西南历史地理考释[M].北京:中华书局,1987:877.。

明初,顺宁府为土府,蒲人阿日贡一脉为世袭土知府[8]。王朝中央进行了一定的里甲编排和户口统计。万历《云南通志》载顺宁府“编户里二”,归土知府管理[9]。该二里的设置,始于洪武十五年(1382)置府省县之际[4],此时的“编户”应当是编入户籍,与流官治理区相比较,并不完全承担差役、田粮[10]。至万历年间,万历《云南通志》虽有“(夏税)本地多种杂粮,无税科收。(秋粮)照田段数征谷供差,亦无粮数”之说[9],但从景泰《云南图经志书》记述来看,景泰年间,府治所在地曾有布政司分司和按察司分司的公廨[11],二者作为布政使司和按察使司的派出机构,明前期曾广泛设置于各府。从上述记载来看,万历以前,中央虽未在顺宁一带设置流官,但在赋役体系的推行上已有所尝试,而大规模编户齐民则因万历年间“猛廷瑞之变”及其引发的地方兵燹而形成。

万历年间,巡抚陈用宾因土知府猛廷瑞与湾甸景氏矛盾,问罪于猛氏土司,于万历二十六年(1598)改土归流[4]。此次事件,地方文献多称其为“猛廷瑞之变”。这一事件改变了地方力量相对均衡的状态。万历二十七年(1599)至二十九年(1601)发生“矣堵十三寨之乱”,《明实录》载:“云南十三寨矣堵诸夷,即志所称蒲蛮者,虽名十三寨,高壑深堑,绵亘数百里,即百寨不止也。”此次地方兵燹,几乎波及顺宁县全境,直至万历二十九年(1601)甲戌,才被陈用宾平定。地方兵燹以后,时任知府余懋学和参与平叛的地方势力共同协作,在“矣堵十三寨”一带编户里甲。余懋学在顺宁抚政十八年,“凡城池、官署、学宫、祠祀之修举,粮赋户役之裁定,皆其十八年间实心实政也。”[4]作为贵州黄平人入顺为官的余懋学,在地方用兵和实政建设中,重视汉人移民群体,今二台寺杨氏一世祖杨联登便是其中之一。杨联登参与了建府、筑城、修学、开路、创驿、安抚编丁赋,被授予“水井驿的土官”⑥龚荫编著的《明清云南土司通纂》中《顺宁府》部分曾提及观音驿土驿丞、水井驿土驿丞、牛街驿土驿丞、锡铅驿土驿丞、右甸驿土驿丞、枯河〔柯〕驿土驿丞,认为其民族和传袭不详,目前仅有相关地名遗留。详见龚荫.明清云南土司通纂[M].昆明:云南民族出版社,1985:136-137.从杨于陛的墓志和《二台寺杨氏族谱》来看,这六个土驿丞或是由当地参与明王朝平定地方叛乱的汉人土著任袭,在清代初期被废,后只留存地名。,下辖十甲,有一万余分水田作为司禄①杨联登事迹载于其子杨于陛墓志中,杨于陛墓志立于康熙十一年(1672),现存于二台寺杨氏祖坟,全文收录于《二台寺杨氏族谱》。详见云南省凤庆县《二台寺杨氏族谱》编委会.云南·凤庆·二台寺杨氏族谱[M].昆明:云南曙光印业有限公司,2022:40-45.。余懋学编排里甲集中在两大区域:一是原猛氏土司管辖一带,改为十二里;二是矣堵十三寨,改为四里[2]。里甲编排范围扩大,从明初二里到十六里,基本涵盖了乾隆年间设立的顺宁县管辖区。然而,从二台寺杨氏族谱的记述来看,明末赋役体系仍尚未完全在顺宁推行,而是里甲设置和地方土官赏赐相并行,直至吴三桂之乱平定后,废除地方土官,顺宁县一带才完全纳入王朝赋役体系。

万历年间大规模编排里甲,清初废除地方土官,顺宁县一带基本纳入编户齐民。雍正年间里甲体系基本完备,有十六里二寨[12],“使里甲丁户赋役均焉”[12],深刻影响了先居族群的生活方式。编修于康熙三十九年(1700)的《顺宁府志》记述了地方族群生产生活方式:倮倮、“蒲蛮”等先居族群多火种刀耕、山栖草舍茅屋、纳赋如期[4]。至雍正年间,“蒲蛮”、倮倮恒居山中草舍茅屋,刀耕火种,输纳有时;“摆夷”恒居竹楼;“倮黑”等居山箐[13]。从清初的地方志记述来看,“蒲蛮”、倮倮等先居族群活动范围仍在山区,多刀耕火种,但输纳有时,至雍正年间,已多“恒居”。可见,顺宁县一带自“矣堵十三寨之乱”以后,大规模编户齐民形成,地方族群被纳入王朝赋役体系中,国家力量的直接介入改变了地方族群流动的状态,定居逐渐成为了常态。

二、明清移民与山区聚落推进

随着国家力量的推进,顺宁县一带在清代初期完成了里甲编排,“蒲蛮”、倮倮族群走向“恒居”,生活地点相对固定,促进了地方聚落的出现和定型,“摆夷”族群也已形成了“较为集中的村落和族群聚居区”[14];改土归流以后进入的汉人也促成了聚落的形成,顺宁县出现了一次聚落形成高峰。依据《云南省凤庆县地名志》、国家地名信息库、雍正《顺宁府志》、光绪《续修顺宁府志》、民国《顺宁县志稿》等资料,以50 年为尺度对聚落出现时间进行整理,顺宁县可确定在民国以前形成聚落共1 486个,元代形成聚落8个,明清形成聚落1 478个。其中,清代初期形成聚落达359个,占比24%左右,这一时期聚落形成的中心有两个区域:一是府治所在地,即顺宁河(迎春河)谷地;二是府治西南部一带,包括今勐佑镇、三岔河镇管辖区域。同时,从山麓聚落分布特征来看,聚落多集中于河谷北部的山麓向阳区,这一带区域便于定居人群的采光和农作物种植,当地在“山谷向阳者,可荞、可稗、可麦、可菽,彝民以之为天”[4]。

清代中后期,随着滇西矿业开采和军事活动的进行,顺宁县一带出现了新的移民潮,再次改变了地方族群格局。顺宁多银、铜等矿产,乾隆年间曾在顺宁以北开宁台、芦塘、水泄、木里四大铜厂[15]。嘉庆年间,又在阿度吾里(今为凤庆县三岔河镇所辖)开涌金厂,开采银矿。道光十九年(1839),“有潜山熊生至,合江、楚、川三省走厂者,谋于白石生,改名涌金山”[16]。同时,随着清王朝与缅内势力的互动,王朝中央对顺宁的开矿群体给予了高度关注,或是鼓励,或是禁止②为应对滇西南一带的开矿人群流动,乾隆朝以来便从法令上严格核查区分顺宁府民人保甲和江楚客民之法。参见上海商务印书馆编译所编纂,李秀清、孟祥沛等点校.大清新法令(1901-1911)[M].北京:商务印书馆,2010:239.然而,光绪九年(1883),岑毓英、唐炯等人则认为朝廷应当让开矿者有所谋,并允许开矿群体对周边田土开垦以自给自足,官府设店收买,以此杜绝外人觊觎之心。参见(清)岑毓英:《奏陈整顿滇省铜政事宜疏》,(清)葛士濬编:《清经世文续编》卷49《户政二十六》,清光绪石刻本;(清)朱寿朋:《东华续录(光绪朝)》卷99,清宣统元年上海集成图书公司铅印本。。总体而言,中央虽时有禁止,但并未形成足够的威慑力限制开矿群体进入。在20 世纪80 年代的地名调查中,当地尚有138条数据与开矿有关。在顺的开矿移民不在少数。

此外,随着关哨、汛塘的设置,汉人也逐渐进入山区③陆韧、秦树才、李永芳等学者曾考察了明清两代关哨、汛塘设置对云南山区汉人分布和开发的意义所在。详参陆韧.变迁与交融——明代云南汉族移民研究[M].昆明:云南教育出版社,2001:179-195.秦树才,李永芳“.汛地”源流考[J].思想战线,2019(5):85-94.。康熙年间,知府董永芰到顺,曾有“两城不上千余户,其中一半汛防兵”的感慨[17]。道光二十九年(1849),又移右营驻防锡腊汛地[18]。此举更是改变了顺宁西南的族群分布格局。苗人也在此时从贵州迁徙而来,聚居在江左山箐一带[19]。顺宁的族群格局为之一变,“蒲蛮”、倮倮等族群聚居于山区,汉人也逐渐向山区聚居,苗人则聚居海拔相对较高的区域。这一时期也成为了顺宁聚落形成的主要时期,共形成聚落756个,占明清形成聚落总数的51%左右。从聚落分布方向来看,仍以府治一带为中心,向西南、东北两侧拓展。与清代初期相比,西南方向拓展较为明显,原因在于清代初期聚落形成多在低洼河谷和山麓向阳一带,后期形成的聚落中,山麓向阳一带分布相对较少,海拔相对较高的区域聚落偏多。

综上,这一时期,以王朝赋役体系推行为手段的国家力量推进,重塑了地方治理,改变了地方族群的生活方式,促成了山区聚落的成型。而随着移民与聚落的拓展便于王朝国家人口管理和赋税征收的水田种植①雍正四年(1726),时任云南布政使的常德寿曾奏报云南土司管理办法,认为云贵一带非尽不毛之地,可因地制宜选择种植作物,近水者种秔稻(即粳稻),高陆者种植菽粟,增加赋税来源,解决此问题则需要处理好土司管理地区,劝其众力田事,尽地利,逐渐将其纳入赋役体系。雍正帝对此硃批“此事鄂尔泰所奏甚悉,他料理再无过不及之虑”。详参常德寿:《奏陈酌治不法土司管见折》,雍正四年七月二十六日,《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第7册,第776-777页。由此可见,以雍正帝、鄂尔泰、常德寿为代表的王朝中央在云贵改土归流的初衷中,尽云贵地利,推行王朝赋役体系,开云贵一带赋税缴纳之源是其中之一。劳动力投入较多,便于人口管理且符合王朝赋税缴纳来源的水田种植,也成为了清王朝中央力量在云贵一带落地的农作方式体现。也在山区推进。

三、山区梯田化:聚落族群特点变迁与水田开发联动

顺宁县地形以山区为主,无论是移民进入开发还是本地族群的纵向垦殖,都主要体现在土地利用上,而山区水田化是这一过程的最直观呈现。明崇祯十二年(1639)八月,徐霞客从永昌府东南(今昌宁界)进入顺宁界,经右甸河(今昌宁右甸河),见下游“桥南沿流之峡,皆随之为田”;过锡铅(今习谦村,属凤庆县勐佑镇)、勐佑向东而上,至顺宁府城(今凤庆县凤山镇);过象庄、安乐村,见“至鹿塘②注:今洛党,在凤庆前往云县(原云州地)路段。,其下壑稍盘而开,田塍益盛,村庐之踞东西两山者甚繁,而西坡之鹿塘尤为最云”[20]。可见,至明末,勐佑河和顺宁河谷均已经开垦为水田。

清代初期,顺宁山区已有梯田开垦,“田高下不一,其形如梯级、如水裂,其丘如初月、如断核,尖凹曲折如曲蚓,非直方易治者。以故培塍补罅,役工尤巨。”[4]明代进入顺宁的汉人后裔,在山区拓展新聚落时,基本都伴随着开田修沟渠。二台寺杨氏一族,明末参与王朝中央平乱,定居于二台寺一带,至清代初期,三世祖杨鼎吉支系分家至旧寨定居,随后“又利用新寨水源条件好,带领全家在新寨开挖沟渠,开垦水田,种植水稻”,其子杨晓、杨绅分居旧寨、新寨。杨家分化形成了新寨、旧寨、阿林寨和石板凳等聚落点。

山区聚居“夷人”也开始改变原有的土地形态开田,吉安人朱文命来顺时,曾作《过篱笆桥抵三乡》一诗,其中有“居架茅为屋,彝删石为田”之语[17]。乾隆七年(1742),户部更是议准了总督张允随所奏,鼓励民“夷”对山区田地的开垦,并允许在赋税上奉行一定的优惠制度:

请嗣后民夷垦种田地,如系山头地角、坡侧旱坝,尚无砂石夹杂,在三亩以上者,俟垦有成效,照旱田例,十年之后,以下则升科。若系砂石硗确,不成片段,及瘠薄已甚,不能灌溉者,俱长免升科。至水滨河尾,尚可挑培成田,在二亩以上者,照水田例,六年后,以下则升科。如零星地土,低洼处所,淹涸不常,难必有收者,仍长免升科。仍令该地方官给照开挖,以杜争占[21]。

这一奏请的议准,使得民“夷”山区边角开田行为得到了合法化,在赋税上的优惠更是激发了当地族群开垦的积极性。光绪二十一年(1895),法国人亨利·奥尔良描述了他见到的顺宁府倮倮开田场景:“当地人似乎除了劳动还是劳动,田地一直开垦到山顶,开荒的时候就放火烧山。晚上,只见山坡上升起熊熊火焰,火势蔓延,忽高忽低。居民们用牛耕地。”[22]从中可以看到倮倮开田中刀耕火种的技艺融合。李根蟠等认为南方少数民族的原始农业形态并非起源于低地而是在山地,原因在于火在山地开荒中的作用无法在低地发挥[23]。那么,当梯田式的水田开垦为山区族群所接受时,先居族群对火的利用可在水田开垦前的山地开荒中发挥作用,即亨利·奥尔良所见到的开田场景。

关于山区梯田种植,元代王祯《农书》载:“上有水源,则可种秔秫;如只陆种,亦宜粟麦。盖田尽而地,地尽而山,山乡细民,必求垦佃,犹胜不稼。其人力所致,雨露所养,不无少获。”[24]顺宁一带地方族群原多为刀耕火种,作物多为麦、荞等,这一作物种植形式可与梯田种植相耦合。在谷种选择,雍正年间,“夷人”多种安来谷、花谷、安康谷[12],香谷多在箐田种植。清代后期又从永昌引进百日谷和早谷[25],这几种谷种多具有耐旱、早熟的特征,适应了山区梯田种植旱、热量较低的特点。在饮食中,除了“摆夷”和汉人有食米的习惯外①顺宁一带多汉人移民,其迁徙多来自江南食米区,正如黄嘉福对南方“稻麦共存”的原因分析,移民进入区的饮食习惯往往受到移民者的饮食习惯的影响,北人南迁使得南方出现了“稻麦共存”的局面。参见黄嘉福.南宋时期“稻麦共存”农业景观及其影响[J].中国历史地理论丛,2022(1):155-158.将时空放之于明清两代的西南山区,从南方水稻种植区迁徙而来的汉人移民进入多习惯荞、稗饮食的先居族群聚居的山区,应当也会坚持食米传统,这一饮食传统对汉人移民在西南山区农作方式的选择的影响不可忽视。,倮倮也开始“平时取荞麦粟稗,与米相杂为粮”[13]。在水稻脱粒中,至晚于康熙年间开始,海簸②民国《顺宁县志初稿》中又称其为“谷斗”。详见顺宁县志初稿卷7[M].南京:凤凰出版社,2009:6.一直是重要工具。康熙《顺宁府志》载:“农人刈稻毕,晒穗于畦塍及田间,用大斗可容数石,名曰海簸,四人环立持穗而击簸,稻遂落于簸中,人日可得石余。”[4]方志中所提到的“海簸”,与明末出现于江南山乡湿田水稻收获工具“掼床”十分相像③关于“掼床”在江南山乡的使用,天野元之助曾有过讨论。详见[日]天野元之助.“天工开物”和明代的农业,[日]薮内清等著,章熊、吴杰译.天工开物研究论文集[M].上海:商务印书馆,1959:76-77.。2005年,姚安县适中乡自称“罗罗颇”的彝族将一个“海簸”交给州文物保护部门,藏于楚雄州博物馆。对此,《楚雄彝族自治州文物志》中认为其“属彝族传统脱粒工具”[26]。从尹绍亭对云南水稻的脱粒工具总结来看,滇中、滇西一带多为汉族使用的“掼斗”[27],即为顺宁、楚雄一带称为“海簸”的脱粒工具。海簸与掼床同为适应种植于山乡较为狭窄田坵,且脱粒性较强的稻谷的脱粒。顺宁一带多种植籼稻④20 世纪90 年代的地方稻种统计中,地方尚有籼稻品种50 个,粳稻仅有25 个。参见凤庆县农业局、凤庆县史志办公室编.凤庆县农业志(内部资料)[M].2009:59.,落粒性较强,“海簸”的使用也与地方品种相适应⑤据曾雄生对水稻脱粒工具的研究,脱粒工具在地方的产生和使用,与地方水稻品种的落粒性相关,如落粒性较强的籼稻,往往采用掼桶,粳稻则往往使用连枷脱粒。参见曾雄生.中国稻史研究[M].北京:中国农业出版社,2018:82.。因此,在顺宁、姚安一带方才出现了适应地方族群种植稻种特点的“海簸”形态的水稻脱粒器具。“海簸”名称的由来,或在于明清两代彝族先民倮倮陆续开始稻作,其脱粒技艺与汉人的稻作技艺相结合,使得滇西一带水稻脱粒工具出现了地方本土名称。

清代中后期,山区聚落族属多元,不同族群间存在频繁的农作交流,通过改良梯田灌溉水源的控制和作物搭配技艺,部分梯田实现了水稻、旱作兼有的农作推广。山区梯田可用于水稻和旱地作物种植,关键在于种植过程中沟渠系统的控制。顺宁一带梯田沟渠系统的构建:一是引水系统,开梯田需要满足引水沟渠的可贯通,多位于梯田的上端,与自然河流、沟渠相连;二是分水系统,将引水渠中的水分配到各个田坵内,多位于梯田的两侧,与田坵一端进水口对接;三是排水系统,雨水过量或者稻作不需要水之际将水排出,多贯穿梯田各个田坵之间,最下端有汇总的泄水口。雷响田的出现,则是在于无法建立有效的引水系统,只能依靠雨水的灌溉,因此也称其为“望天田”。引水系统无法构建的区域,往往便是原旱地种植一带。在沟渠系统完善的梯田中,控制引水系统和出水系统,将田坵内水完全排干,用于旱地作物种植,以此增加复种。当地往往于秋收以后,在田内种植小麦、蚕豆,当地称之为小春。20世纪50年代的“小春大革命”就曾在田内广泛推广小麦种植,达到水稻——小麦一年两熟制⑥凤庆县农业局、凤庆县史志办公室.凤庆县农业志(内部资料)[M].2009:162-163.云南稻麦复种则在唐代便已出现,大致分布于“今东川、昆明以西滇池北、滇池西之广大地区。”详见(唐)樊绰,赵吕甫校释.云南志校释[M].北京:中国社会科学出版社,1985:256-257页.曾雄生认为稻麦复种的推广,“实际是稻作向山上发展并试图取代麦作的结果。”详见曾雄生.中国稻史研究[M].北京:中国农业出版社,2018:207.而明清以来,顺宁山区土地利用中的一大内容恰恰便是稻作的推广。。

可见,明清以来,梯田的开垦成为了顺宁这样一个山区县水田推广的主要形态,为顺宁聚落族群特点变迁中产生的农作技术交流和稻作推广提供了平台。因其可兼容水稻和小麦、荞等作物种植,为倮倮、“蒲蛮”等先居族群早期的农作和饮食习惯提供了契合空间,给予了部分山区聚居族群从刀耕火种、旱地作物种植向梯田式水田种植转变的契机。这一时期的水田开发便是梯田景观在山区的塑造过程,至20 世纪90 年代的水田统计中,梯田已达202 306.2 亩,占水田总数的92.78%。明清顺宁县山区水田化呈现出的不仅是边疆农业扩展的历史进程,也是山区外来移民与本地土著杂居融合的体现,为我们了解历史时期西南山区移民、农业开发与族群整合过程提供了观察窗口。

四、结语

明清以来,多民族聚居、杂居的西南地区一直是国家与地方互动的焦点,中央在西南地区推行移民、设流官等治理措施,加强对地方的管理力度。这一时期,以汉人为主体的移民群体因军队驻防、矿业、商业或流寓等原因大量迁入西南山区,区域内聚落中的族群多样化。中央如何完成在地方置吏设治后,完成国家力量的推进,保证国家治理的稳固,是落地国家边疆山区治理策略的关键。水田作为与王朝国家赋役体系相契合的土地利用方式,其推广可作为国家治理深入程度与过程之折射。从顺宁县水田开发过程看,随着聚落族群特点变化,山地种植族群和低地种植族群在生产技艺上逐渐磨合。在这一过程中,梯田式的水田开发与先居族群原有农作方式的可兼容性,弥补了山区水田推广中单一作物种植带来的能量缺失。在梯田一田多用的种植体系下,族群生计相对稳定,山区聚居族群生计方式与契合国家赋税体系的农作方式完成了融合。山区聚居群体成为了国家编户齐民,王朝国家也完成了置吏设治、掌土治民的国家治理体系的构建。