归脾汤治疗慢性心力衰竭临床研究

2023-12-22何新兵

张 锋,何新兵

(1.广西中医药大学,广西 南宁 530001;2.广西中医药大学第一附属医院,广西 南宁 530023)

慢性心力衰竭(chronic heart failure,CHF)是由于各种心源性或非心源性疾病导致心脏结构或功能改变,如心脏瓣膜病、缺血性心脏病、心肌炎、高血压性心脏病、肺源性心脏病等疾病导致心室充盈和或射血能力受损,引起组织器官缺血缺氧的临床综合征,严重可导致休克、心脏停搏等,甚至死亡[1]。据流行病学调查结果,2000年将中国35~74岁人群纳入调查,发现慢性心力衰竭的发生率高达0.9%,数百万中国人存在慢性心力衰竭[2]。慢性心力衰竭是大多数心血管疾病的最终临床表现,是导致死亡的心血管疾病之一[3]。作为治疗心力衰竭的一线药物,如利尿药、β受体阻滞剂、醛固酮受体拮抗剂、ACEI/ARB等药物治疗,经证实能改善心衰患者的临床症状,改善预后,但西药治疗不免发生多种不良反应等问题[4]。慢性心力衰竭归属于“心水病”范畴,张仲景在《金匮要略》中首次提到“心水”病,而心为五脏六腑之主,其病进展可导致五脏虚衰,以本虚为主,脾主运化失职,脾阳不升,气血阴阳受损,心气虚,推动血液运行乏力,进一步导致运化功能下降,故而水湿泛滥发为心水病,心脾两虚为常见。本研究应用归脾汤加减治疗慢性心力衰竭中医辨证为心脾两虚证,为临床应用经方治疗心水病提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 病人来源于玉林市中医医院2022年5月—2023年1月住院的患者,辨病符合心水病,辨证符合心脾两虚证,合计60例,采用随机数字表法分为2组,观察组和对照组各 30 例。对照组男17例,占比56.7%,女13例,占比43.3%,平均年龄(69.77±13.13);观察组男15例,占比50.0%,女15例,占比50.0%,平均年龄(72.53±9.24)。2组患者的性别、年龄比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 (1)符合西医诊断标准,根据症状、体征及辅助检查,参考《慢性心力衰竭诊断治疗指南》[5]诊断标准。(2)符合中医诊断辨病“心水病”,辨证“心脾两虚证”诊断标准,参考《中药新药临床研究指导原则( 试行)》标准。(3)纽约心功能分级为Ⅱ-Ⅲ级。(4)年龄为35岁以上,90岁以下。(5)依从性较好,配合治疗。(6)签署知情同意书。

1.3 排除标准 (1)严重心力衰竭、恶性心律失常等合并血流动力学不稳定者。(2)严重感染者。(3)肢体残缺、或中风等导致不能正常参加6min步行试验者。(4)对研究药物过敏者。

1.4 方法 对照组给予常规药物治疗,包括琥珀酸美托洛尔缓释片、螺内酯、培哚普利叔丁胺片、达格列净等,观察组在对照组基础上联合归脾汤加减治疗。组方:龙眼肉10 g,黄芪20 g,当归10 g,白术10 g,茯苓10 g,远志8 g,酸枣仁10 g,党参15 g,木香10 g,陈皮6 g,牛膝10、杜仲10 g,北沙参10 g,大枣6 g,炙甘草8 g。上方药物由药房统一采购,煎药室煎药,每日2次,分早晚2次温服。分别对2组治疗前及治疗7 d后中医证候及6 min步行试验进行疗效及安全性评价。

1.5 观察指标 (1)中医证候积分及疗效评定参考《中药新药临床研究指导原则( 试行)》及结合我科病人情况,心水病主症为胸闷、气短、心悸、乏力,按重度、中度、轻度、无分别计分为6、4、2、0 分,而舌质、舌头、脉象根据异常、正常分别计分2分、0分。显效,明显改善临床症状和体征,降低证候积分≥70%;有效,症状和体征均有改善,降低证候积分≥30%;无效,症状、体征没有好转甚至加重,降低症状积分<30%;病情加重,所有临床症状和体征均呈加重趋势,降低证候积分<0[6]。比较2组治疗前及治疗7 d后中医证候积分及疗效。(2)6 min步行试验可作为评估心功能活动耐量的依据[7],比较 2 组治疗前及治疗7d后的 6 min步行试验,步行距离越长,心功能活动耐量越好。

2 结果

2.1 2组中医证候积分比较 治疗前2组中医证候积分比较,差异无统计学意义(P<0.05),具有可比性。治疗后2组均较治疗前下降,差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组中医证候积分下降水平优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组中医证候积分比较

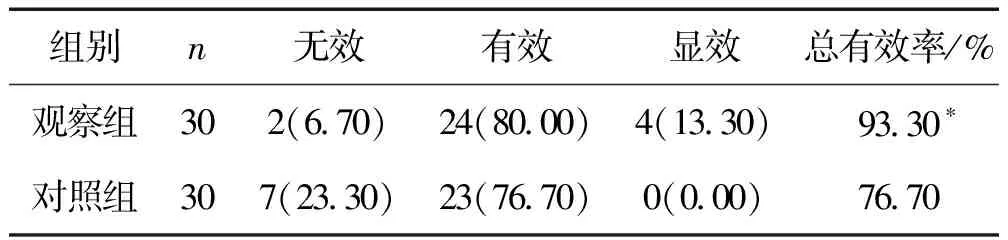

2.2 2组临床疗效比较 观察组总有效率为93.3%,对照组为76.70%,观察组优于对照组(P<0.05),见表2。

表2 2组临床疗效比较 n(%)

2.3 2组6 min步行试验比较 治疗后2组6 min步行距离均较治疗前提高,差异具有统计学意义(P<0.05)。且观察组提高水平优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 2组6 min步行试验比较

3 讨论

慢性心力衰竭已经成为危害人体生命健康的重要慢性疾病之一,是各种心血管疾病的最终转归,对患者的生活质量造成极大的影响[8]。其主要病理改变为心肌重构,当心肌损伤后,机体对刺激发生应激反应,交感神经系统兴奋,内环境发生改变,肾素-血管紧张素-醛固酮系统随之激活,加重心肌损伤及心室重构。目前主要治疗手段使用利尿剂维持液体平衡,纠正水钠潴留。应用β受体阻滞剂、醛固酮受体拮抗剂、ACEI/ARB等药物降低交感神经兴奋及抑制RAAS系统[9],降低心室重塑风险。此外最新研究,在上述药物基础上加入钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2)抑制剂如达格列净会加大抑制心室重构等作用,对心脏功能有较好的保护功能[10]。但目前西药治疗慢性心力衰竭作用有限,虽经积极治疗,但仍存在继续恶化可能,因此,中西医结合治疗已成为趋势。现代医学家认为,心力衰竭归属于中医“心水病”、“心悸”、“喘证”、“水肿”等范畴。《黄帝内经》对心水病描述,如“夫不得卧,卧则喘者,是水也”。汉代张仲景在《金匮要略》首次提出了“心水”病名,如“心水者,其人身重而少气,不得卧,烦而躁,其人阴肿”,并阐述病患饮水过多,必定出现气喘满闷,不欲饮食但饮水多,水停留心中,轻则短气,重者心悸不得卧,解释心水病发病的基本病因为脾胃虚弱运化失职,同时摄入大量水分,加重气喘发作。唐代《备急千金要方》同样提到心下有水,蓄积过多,即可发生心悸、短气、惊恐,说明心水病可导致心悸、气短、恐慌等症状。宋代《圣济总录》提出了“心衰”病名,并阐明气短、不能平卧,是心水病的主要表现。在治疗方面古人也推崇健脾利水的方法,如《伤寒明理论》提出心水病治疗宜先利水,方选茯苓甘草汤,李杲《脾胃论》提出“治肝、心、肺、肾,有余不足,或补或泻,唯益脾胃之药为切”。历代医家对心水病的病名、病因、证型等都有相关的描述,目前认为心水病可分为多种辨证分型,而心脾两虚证常见,脾虚运化水谷精微失职,水湿内生,可见疲倦乏力,情绪低沉,腹胀,大便溏烂,同时脾胃为气机升降枢纽,脾主升清,清阳不升,可见头晕等。水谷精微不能通过正常的升清与宗气结合,进而影响化赤生血,生血乏源,可见面色苍白或恍白,心气虚弱,心失所养,可见心悸、气短,心神不宁,夜寐不安,且推动血液运行乏力,可导致血淤脉中,而见胸闷、胸痛等,故临床治疗心水病需以健脾养心为主。归脾汤出自宋代《济生方》,并在后世逐渐被广泛应用于失眠、心悸、气喘、妇女崩漏等证属心脾两虚患者。方中龙眼肉补气养血安神,黄芪益气健脾,党参、白术配伍黄芪加强健脾益气功效[11];当归既能活血又能养血生血;酸枣仁、远志加强龙眼肉养心安神,心血足,心神定则得以休养生息利于疾病转归;木香、陈皮行气使整方补而不腻[12-13];茯苓健脾加强黄芪、党参等健脾益气作用,同时利尿以消肿;杜仲、牛膝补肾填精,补充先天之气,与后天脾胃相互为本;心脾不足,水谷精微不能上乘灌注肺脏,久病耗伤肺阴,予北沙参滋阴补肺;炙甘草补中益气[14];大枣和炙甘草调和诸药[15]。上方共奏益气健脾,补血养心之功效。药理学研究表明归脾汤具有抗氧化、延缓衰老、镇静安眠、修复细胞、改善细胞代谢等作用[16]。本研究结果显示,治疗后2组中医证候积分均较前下降,且观察组下降优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),说明在西药及西药联合归脾汤加减均能改善患者证候,而联合归脾汤组治疗效果更优,改善症状更加明显。治疗后2组6min步行试验结果显示,2组治疗后步行距离均较前延长,观察组步行距离较对照组明显,差异具有统计学意义(P<0.05),说明2组均可改善患者心功能活动耐量,而采用归脾汤治疗心力衰竭更明显提高患者的活动耐量,改善患者临床症状。

综上所述,常规西药治疗基础上联合使用归脾汤加减治疗慢性心力衰竭,中医证属心脾两虚证,可改善心衰患者的症状,提高患者的活动耐量及生活质量,在临床中辨病、辨证相结合,中西医联合治疗,以整体观念、辨证论治为指导原则,加入中医经典方剂治疗疾病,可取得良好疗效。