“形神并调”针刺法联合康复训练治疗缺血性脑卒中后痉挛性偏瘫患者的疗效观察*

2023-12-22王志红张书山曹慧颖王嘉麟

王志红,张书山,李 冰,曹慧颖,王嘉麟

(1.北京中医药大学,北京 100029;2.北京中医药大学东方医院,北京 100078)

缺血性脑卒中是由于脑血管闭塞或狭窄,引发脑组织缺血缺氧受损,导致神经功能受损,临床以肢体功能障碍、意识障碍等神经功能损伤为主要表现的神经内科疾病[1]。近年来缺血性脑卒中已成为我国致死、致残的首要病因,并呈现逐渐年轻化的趋势[2]。痉挛性偏瘫是缺血性脑卒中常见并发症之一,约有80%~90%脑卒中患者存在肢体痉挛[3],严重影响患者日常生活质量。目前痉挛性偏瘫的西医治疗以药物治疗、康复训练及手术治疗为主,在一定程度上可以缓解患者痉挛状态,但存在副作用大、成本高等不足之处。近年来针灸、推拿、药浴、中药熏洗等中医特色外治法广泛应用于缺血性脑卒中后痉挛性偏瘫的治疗中,且具有良好的临床疗效[4]。本研究采用“形神并调”针刺法结合康复训练治疗缺血性脑卒中后痉挛性偏瘫,观察其对患者肢体活动功能及生活质量的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2020年3年—2022年6月于北京中医药大学东方医院就诊的180例缺血性脑卒中后痉挛性偏瘫患者,根据随机数字表法将180例患者分为治疗组和对照组,每组各90例。本研究经医院伦理委员会审查通过(编号:JDF-IRB-2020031701)。

1.2 诊断标准 (1)西医诊断标准参照2018年中华医学会神经病学分会脑血管病学组修订的《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》[5]中的缺血性脑卒中诊断要点及诊断标准。(2)中医诊断标准参照国家中医药管理局全国中医脑病急症科研协作组制定的《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》[6]。

1.3 纳入标准 (1)符合中西医中风病诊断,并经头部CT或MRI证实。(2)临床神经功能缺损程度评分(NFDS)按照脑卒中患者临床神经功能缺损评分标准在0~30分之间。(3)有肢体偏瘫、或单瘫、肌张力增高症状,改良的Ashworth评定在1~3级。(4)发病72h~6个月。(5)年龄在35~85岁者。(6)以首次中风者为主,若为复中,则以往基本未留肢体运动功能障碍者。(7)能配合完成整个治疗周期的评价及相关治疗。(8)患者或家属签署知情同意书。

1.4 排除标准 (1)短暂性脑缺血发作(TIA)或可逆性缺血性神经功能缺损(RIND)、完全恢复性脑缺血发作。(2)脑出血及蛛网膜下腔出血。(3)重度脑水肿或大面积脑梗塞昏迷等病情不稳定者。(4)经检查证实由脑肿瘤、脑外伤、血液病等引起的卒中患者。(5)因风湿性心脏病、冠心病及其他心脏病合并房颤,引起脑栓塞者。(6)合并严重感染或有肝、肾、造血系统、内分泌系统等严重疾病及有严重骨质疏松或影响功能恢复的骨关节病者。(7)四肢瘫患者。(8)严重精神症状、重度认知障碍、痴呆者。(9)目前正参加其他研究治疗者。

1.5 治疗方法 对照组与治疗组均给予神经内科常规治疗,包括抗血小板聚集,调节血脂、血糖,控制血压,改善脑循环等。

1.5.1 对照组 对照组采用现代康复训练,具体方法包括良肢位摆放,Bobath技术疗法及运动训练疗法等,抑制痉挛和异常的运动模式,促使患者构建正常的运动模式。每周治疗5 d,休息2 d后再继续治疗,共治疗8周。

1.5.2 治疗组 治疗组在对照组的基础上行头体针结合治疗。每天治疗1次,每周治疗5 d,休息2 d后再继续治疗,共治疗8周。取穴方法:头针取顶中线、顶颞前斜线(偏瘫对侧);操作方法:局部常规消毒,针体与头皮呈30°左右夹角,针尖向穴线方向进针,有针感后行捻转手法,持续捻转2~3 min,留针30 min,留针第10 min、第20 min各捻转行针1次。行针或留针期间嘱患者活动肢体。体针取内关、足三里、水沟、三阴交、尺泽、委中;操作方法:局部常规消毒后,内关、尺泽、足三里、委中直刺,三阴交斜刺,水沟采用雀啄法,得气后留针15~30 min。

1.6 观察指标

1.6.1 疗效评定 参照《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》中指瘫、上肢瘫、下肢瘫、指瘫评分标准,疗效评定采用治疗前评分与治疗后评分百分数折算法:(治疗前评分-治疗后评分)/治疗前评分×100%,其中评分降低超过81%为基本恢复,评分降低56%~80%为显著进步,评分降低36%~55%为进步,评分降低11%~35%为稍进步,评分降低小于11%为无变化。总有效率=[(基本恢复+显著进步+稍进步+进步)/总例数]×100%。

1.6.2 改良Ashworth痉挛量表[7]评分 采用改良Ashworth量表评定肌张力(痉挛程度),该量表共分为0~Ⅳ级。等级越高,代表肢体痉挛越严重。

1.6.3 Fugl-Meyer运动功能量表[8]评分 评定上下肢肢体运动功能,总分为100分,其中上肢总分为 66分,下肢为34 分,分值越高表示运动功能越好。

1.6.4 临床神经功能缺损程度[9](NFDS)评分 该评价方法由意识、水平凝视功能、面瘫、言语、肩臂、手运动、下肢运动、步行能力组成,总分45分。轻型0~15分、中型16~30分、重型31~45分。

1.6.5 汉密尔顿焦虑量表[10](HAMA) 本量表包括14个项目采用0~5级评分法。各级标准为:无;轻;中等;中;极重。病情越轻,分数越低。小于6分,可能没有焦虑;超过7分,可能有焦虑;超过14分,肯定有焦虑;超过21分,明显有焦虑;超过29分,可能为严重焦虑。

1.6.6 Barthel指数[11]评分 评价日常生活能力。包括进食、转移、修饰、上厕所、洗澡、行走、上下楼梯、穿脱衣服、大便控制、小便控制10部分,共100分,分数越低,自理能力越差。

2 结果

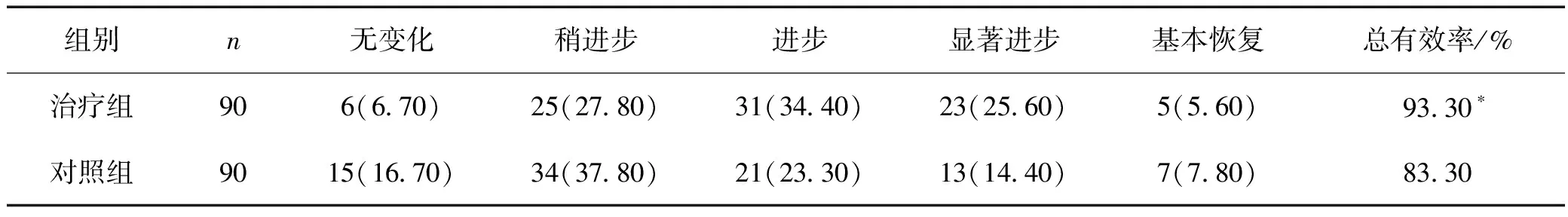

2.1 2组临床疗效比较 2组总有效率比较,治疗组总有效率93.30%明显高于对照组83.30%,经统计学分析,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组缺血性脑卒中后痉挛性偏瘫患者临床疗效比较 n(%)

2.2 2组治疗前后NFDS评分比较 2组治疗后NFDS评分均高于治疗前,且治疗组NFDS评分高于对照组,经统计学分析,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组缺血性脑卒中后痉挛性偏瘫患者NFDS评分比较

2.3 2组治疗前后FMA总分比较

2.3.1 2组治疗前后FMA-UE评分比较 2组治疗后FMA-UE评分均高于治疗前,且治疗组FMA-UE评分高于对照组,经统计学分析,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组治疗前后缺血性脑卒中后痉挛性偏瘫患者FMA-UE评分比较

2.3.2 2组治疗前后FMA-LE评分比较 2组治疗后FMA-LE评分均高于治疗前,且治疗组FMA-LE评分高于对照组,经统计学分析,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组治疗前后缺血性脑卒中后痉挛性偏瘫患者FMA-LE评分比较

2.4 2组MAS分级比较 2组治疗后MAS分级均低于治疗前,且治疗组MAS分级低于对照组,经统计学分析,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 2组治疗前后缺血性脑卒中后痉挛性偏瘫患者MAS痉挛分级比较

2.5 2组治疗前后HAMA评分比较 2组治疗后HAMA评分均低于治疗前,且治疗组HAMA评分低于对照组,经统计学分析,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表6。

表6 2组治疗前后缺血性脑卒中后痉挛性偏瘫患者HAMA评分比较

2.6 2组治疗前后BI指数比较 2组治疗后BI指数均高于治疗前,且治疗组BI指数高于对照组,经统计学分析,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表7。

表7 2组治疗前后缺血性脑卒中后痉挛性偏瘫患者BI指数比较

3 讨论

缺血性脑卒中后痉挛性偏瘫是缺血性中风常见并发症之一,现代医学认为痉挛性偏瘫是脑组织损伤,失去对低级中枢的调控,下级神经元控制的牵张反射处主导地位,出现肌张力增高及功能障碍[12];有学者[13]认为痉挛的发生与神经递质数量异常有关,抑制性神经递质数量的减少或兴奋性神经递质数量的增加都可导致肢体肌张力增高而痉挛。现代研究证明针灸不仅可以通过传导通路刺激神经细胞再生,重塑大脑皮层功能[14],还可以促进侧支循环建立,改善脑循环,减缓脑部组织损伤[15],从而实现保护脑组织、重构神经系统功能。

缺血性脑卒中后痉挛性偏瘫属于中医“痉证”“筋病”范畴,中医认为本病的病机为肝肾阴虚,气虚血瘀;肝肾阴虚,则肝阳上亢,肾水不能滋养肝木,而致肢体拘急、屈伸不利;气虚血瘀则筋脉失养,废痿不用;治疗应以补益肝肾、补气活血为主。《类经·针刺类》中记载:“形者神之质,神者形之用,无形则神无以生,无神则形不可活”强调形神之间相互影响,形伤则神伤,神衰则形弱,故本研究选取“形神并调”针刺法,注重形神并治,形调则神调,神调则形调。本研究体针选取尺泽、内关、三阴交、足三里、委中、水沟。尺泽为手太阴肺经之合穴,具有舒筋活络,缓解手臂拘挛的作用,如《玉龙歌》曰:“筋急不开手难伸,尺泽从来要认真”,以及《肘后歌》中记载:“更有手臂拘挛急,尺泽刺深去不仁”;内关为八脉交会穴之一,手厥阴心包经之络穴,具有宁心调心安神的作用,《针灸大成》载有“内关主支满肘挛”,现代研究证明针刺内关可促进血液循环,改善神经功能缺损[16]。三阴交为足三阴经之会,可补益肝肾,健脾益气,协调肝、脾、肾三脏功能,使脑髓化生有源,又因“脑为髓海”,故三阴交具有补三阴益脑髓调气血安神志之功效[17];足三里为足阳明胃经之合穴、下合穴,《黄帝内经·痿论篇》云:“治痿者独取阳明”,足阳明经多气多血,具有补气活血、通经活络的功效,现代研究表明针刺足三里可激活多部位运动区皮层,促进神经传导通路恢复,改善神经功能缺损,降低腓肠肌内侧头张力,改善下肢运动功能[18-19]。委中穴为足太阳膀胱经之合穴,足太阳膀胱经既能通过背俞穴联系各脏腑,又能通督脉,针刺委中穴可疏通经络,调理下肢的气血。水沟位于督脉,督脉为阳经之海,与脑及其它脏腑有着密切联系,督脉又与足太阳经、足厥阴经、冲任二脉以及心肾等脉在经络上有广泛的络属,因此针刺水沟可振奋督脉之阳气,行调神醒脑、解痉通脉之功。头针选取顶颞前线和顶中线,两者为大脑运动区在头皮的投影,主治脑卒中后肢体活动不利;顶中线起自百会,隶属于督脉,针刺该区域可醒脑通脉,息风止痉,促进血液循环;研究发现[20],刺激大脑皮层运动区投影,能够抑制痉挛性偏瘫患者的异常运动模式,促使大脑运动区建立正常运动模式,以改善痉挛状态。

研究结果表明,治疗组治疗后总有效率及痉挛指数分级均优于对照组,提示形神并调针法能够有效缓解肢体痉挛状态,分析原因可能与针刺可调节躯体诱发电位水平、促进抑制性神经递质的表达有关[21]。治疗组治疗后NFDS评分高于对照组,提示“形神并调”针刺法在改善神经功能缺损方面具有积极作用,其作用机制可能与参与调节Notch通路,促进神经元及血管内皮再生有关[22]。治疗组治疗后FMA评分高于对照组,提示“形神并调”针刺法对痉挛性偏瘫患者肢体运动功能的恢复起到积极作用,《黄帝内经》云“脾主身之肌肉”,针刺足三里、三阴交等穴位可固护脾胃,使筋骨有力,肌肉丰满,使手能握、足能行。脑卒中后情绪障碍的产生一方面由于卒中后患者肢体活动受限,导致日常生活质量下降,另一方面与神经递质分泌异常有关,脑组织缺血缺氧累及脑干、蓝斑等神经递质含量较高的区域,导致5-羟色胺、去甲肾上腺素两者间的动态平衡被打破,而导致脑卒中后异常情绪的产生[23],研究显示[24]针刺治疗能够调节两种神经递质的表达,缓解焦虑抑郁等不良情绪,本研究治疗后HAMA评分降低,且治疗组低于对照组,与其研究结果一致。治疗组治疗后BI指数评分高于对照组,提示形神并调针刺法能够改善患者日常生活水平,提高生活质量。

综上所述,“形神并调”针刺法联合康复训练可有效改善患者卒中后焦虑抑郁等不良情绪,缓解肢体痉挛状态,提高肢体运动功能,改善日常生活质量。