姜亮夫先生书学述略

2023-12-20王宏理张蔚执笔

⊙ 王宏理 张蔚(执笔)

因工作之需,笔者身边曾有一本浙江省书法家协会的通讯花名册,记得第一页上即有姜亮夫先生的大名。笔者接手浙江省书法家协会有关事务是在20 世纪90 年代,当时只知道书法名家沙孟海比姜亮夫先生大两岁,仍会参加有关活动,笔者也常可请益之。但姜亮夫先生是地道学者,又体虚视弱,自然未见其参与展览等活动。沙老在最后的日子曾与先生同住浙江医院上下楼,我常上下照顾与探望,并代二老互致问候。在此顺便提此一笔,权以此作个念想。

一

先生祖上是南京人,其世祖跟朱元璋养子沐英打天下,平定云南后即随之世居于此。云南昭通历来也是重武重商之地,先生曾祖及上几代都是武官,到曾祖之时开始重视文化。在过去的年代,求功名和今日拿大学文凭不可同日而语。就如作为求功名起点的“秀才”,有人按人口比例来算,也难于今天的考博,那中举该是如何不易!而先生府中连续出了三个举人则是何等风光!何等荣耀!先生的父亲排行老三,父辈四人唯一没考过举的是四叔,但四叔是日本留学的“海归”,在当年更是稀罕。父辈书法水平且不说,旧学新知、中西文化便是先生自小打下的知识基础。其实,这也是当年的大师们之所以取得非凡成就的关键原因之一。

先生母亲姓何,据说是何绍基的后代。何绍基是道州(今湖南道县)人,其孙辈来云南为官并定居。此于何家世系如何,先生没明说,笔者也未作专门考证。按时间推算,其外祖父应属何绍基的孙子辈。而据一般资料,何绍基有子名庆涵,庆涵有长子维朴、三子维棣。然不知何绍基究竟有几子,庆涵有几子。而从孙辈名多有“维”字看,若先生外祖父名显斌,字耀先,又字月桥,便不知何故(姜父只言岳父“幼孤无多兄弟”)。但何月桥籍贯道州,又是著名书画家,家中又有何绍基作品的大量收藏却是事实。

先生在回忆文章中多处提到外家府中所藏、所挂何绍基10 余幅作品,更提到家庭的氛围:“客厅左墙挂满画,右边墙上挂有八幅何绍基所写的行书条幅,条幅前摆了一张大桌子,这桌子是大舅父、二舅父写字作画的地方。当他们写字作画时,我经常爬在凳子上看他们画。有一次他们画好写好后走开时,我那时很小不懂事,就拿他们的画笔沾了墨,就在何绍基的字屏上乱画,这张屏条被我涂坏了。”到年龄稍大点,就懂事多了。先生常跟母亲回娘家长住,“我也更是喜欢到外家去。因为只要外祖父画画写字时,我也特别忙,拿笔,磨墨,倒水,拉纸,我都乐意干,有时也跟着学字学画。我从小对这感兴趣”。

先生从小就是在这书画环境的耳濡目染中成长的。

外家还有一位比先生大六七岁的小舅父,他认为不应专攻书画,就带着先生一起跟姜父读书。小舅父又找到一位英国传教士学习英语,之后也带着先生学,所以姜先生很小的时候已经读英文了。请试想,在清朝末年即有此浓郁而多彩的文化环境,若只是造就一个书法名家,实在有些浪费。正如先生当年杭州大学的同事陆维钊调到美院(今中国美术学院)工作后,最终竟自嘲:想不到最后落得个书画家的下场。言下之意,应是以为需在传统文化的研究上有大成就。

二

大凡研究一位书家,首先会关注其学书经历,再研究其学习方法、路径与态度等。

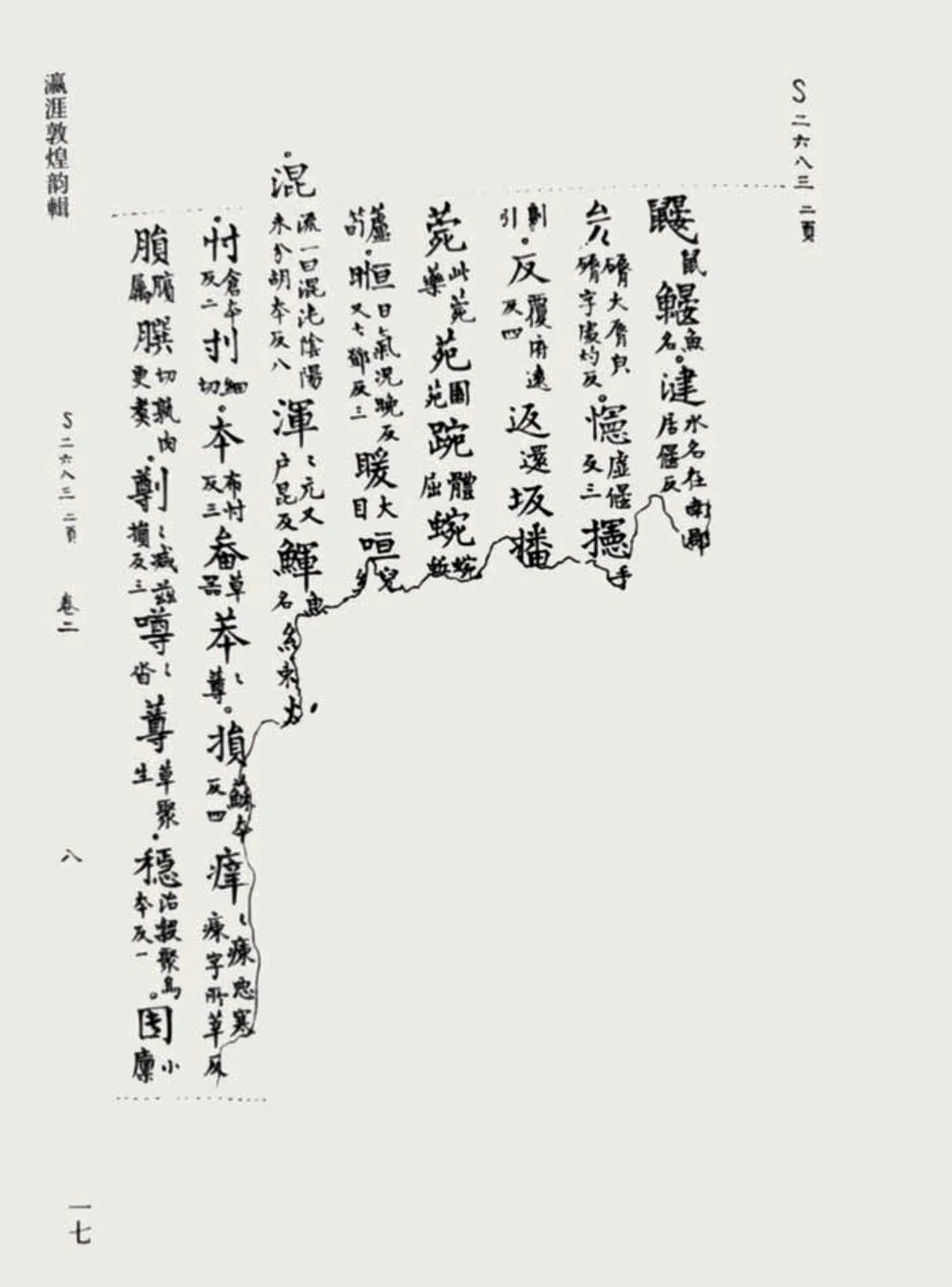

书法虽然在传统文化或传统艺术上有极重要的地位与价值,却并非需人人投入热情,因此,书法只是姜亮夫先生众多爱好或学习内容中的一项。先生自谓“一生业绩只是读书、编书、写书”,读书做笔记要写字,做甲金文字资料的卡片,更需有临摹甲金书体与描绘图像符号的基础,有的甚至要绘制附图。书稿更是需要有大量的书写。早期的整部《诗骚连绵字考》是手写的,《历代名人年里碑传综表》初版也可见其手迹,而《瀛涯敦煌韵辑》更可见其书法功力。至于日记,更是一个庞大的书法“工程”,从现存的日记来看,几乎每日从不间断。

先生对培养学生的要求是博观约取,以打下深厚的基础。他希望每个学生都能成为通才,而不是电线杆式的“专家”。先生大学时期认真研读了《诗经》《尚书》《荀子》《史记》《汉书》《说文解字》《广韵》等,以老师龚向农先生的话说,那只是如唱戏吊嗓子,练基本功。读研时陈寅恪先生希望他除了学好英语,还要学好日语、法语,“做学问的工具越多越好”。

先生在家庭环境熏陶下,在业师们的教导与影响下,努力、奋进并踌躇满志。他在《自传》中曾说:“我是个兴趣广博的人,对中国的学术,我几乎都要尝尝味道。”在《谢本师》中更是说:“我从欧洲回来后,就有一个学术思想的‘野心’,想要在历史学与语言学方面建立一个自己的、独立的、客观的、综合的体系。”这是需有多扎实的功底,多广博的学术积累,才能说出这么有底气的话!看其《四十自述》所言:“十八以后,学经为文,读史游艺,半缘时染,非有心主。行年四十,读数万卷书,行万里路。”为了做好学问,他卖书稿赴欧洲攻读考古学博士,大量阅览欧洲古今名著,结识众多知名学者,遍访教堂画室,美术、博物、纪念场馆,尤其对出自我国的金石书画之属悉心记录。

此中有许多关于书法的工作,但先生毕竟是在做学问或为学问做准备,并未专门谈及书法。我如此之说,也绝非为先生不专书法打掩护,只是以为书法对他首先是日常工作,非必要天天专门挂在嘴上。

先生曾提到吴昌硕,说是“接触也多,但我对艺术研究不够,不便评说”。先生善书,对篆刻也颇多见识,那只能认为是对绘画“研究不够”。想来或是他未有精力谈论绘画,也可认为是谦虚之词。老友徐悲鸿曾得一画《八十七神仙卷》,如获至宝,藏于先生所住云大映秋院楼上。其时名画家与收藏大家都同意悲鸿观点,以为此画非唐人莫能为,而先生竟敢向权威专家叫板,肯定此为宋画而非唐画,只因他有“浸渍于李公麟此图者数年”的功力。所以,先生自言不懂画也是客气之语。当然,也可理解为相对其他领域,先生对绘画用力少些。

依上所述,考察先生的学书经历,探究先生的学书路数,并不可用对普通书家的理路。再看其对中国古代诗文的精熟与领悟程度,则其精神内核也与书画艺术相通,故怎可以一个“文人书家”或“学者书家”概括了之?

更有一点,即如梁启超对先生所言:“为学当有益于世,非徒润身耳!”前文已言,先生祖上早先是打天下的武将,到了父辈则个个成了儒雅之士。姜父虽是考过进士的旧式文人,却领导了昭通的“光复运动”。此家国情怀,自然也渗透在先生的人生及学问事业中。那么对书法,先生除了工作学问之需,就是为毕业的学生书写临别赠言(多为对联)。这项书法实践工作,直到晚年未变。看1948 年12 月18 日、19 日和21 日的日记,连续记着:“为诸生书条幅对联之属十余事。”“晨间为诸生书对联、条幅之属十余件。”“为诸生书联、幅十事。”

姜亮夫先生手抄敦煌卷子笔迹

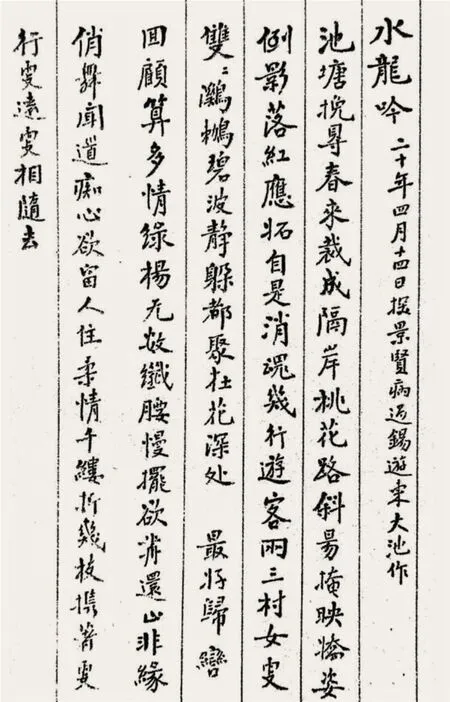

姜亮夫书陶秋英词

因言书学,对书家的研究都少不了涉及其笔头功夫外的学术、理论。先生并无专门研究书法的著述,但有书法界都熟悉的《历代人物年里碑传综表》,权威的大学《古代汉语》教材还将此书编入与《说文解字》《经籍纂诂》并列的工具书中。而书家所谓的有关学问,主要就是金石文字学,此类学问本就是研究传统文化的基础学科所应有的学问,先生相当部分的著述都与此有关。如1930 年的《甲骨学通论》,1946 年出版的《文字朴识》与1984 年出版的《古文字学》等。

以上一切,可以说首先始于他从小对金石书法的热爱。据其《〈成均楼论丛〉序录》之《金文集释文》介绍:“余自幼即长,为外王母所字爱,独喜金石,往往得其书之赐,故《啸堂》《集古》两书自童龄即不出手。及余入蜀,读许氏《说文》,知鼎彝文字,可为字学之助。……后入都,从海宁先生问业。清华园藏书之富,为京华上庠之冠,余寝馈其中。……即东方图书馆所藏金石,日夜读之。”又据其《自订年谱》1928 年2 月条记载:“手摹宋刊本《啸堂集古录》《博古图》两书成,亦为余力治金文之始。”这足可见其基础与功力。在《四十自述》《自传》等处,皆提及其在欧洲读考古学博士期间,最后因全力搜集研究中国文物,竟放弃拿学位,转而拍摄、记录大量铜器石刻、简册书画,编成《欧洲访古录》(书稿因国内战乱而散失)。

三

下面,我们从正面来观察一下先生的书法。

先生所书各体,其资料都显示在1930 年左右。我们无法以其出现的先后来排列,则按通常所说的次序作交代:正、草、隶、篆。“草”在此指行书、行草。当然,如楷书中偶尔夹杂几个其他书体也以楷书计。

先生的楷书可分大、小两种。按,先生在日记中说:“为咏春祖茔书刻石,巨字至佳,且一书而就,不劳重作。”推想先生的巨字类应指书匾额者或更大之字,未见字迹,姑且不论。

1931 年抄录女友陶秋英(后为夫人)的词作。形象峻挺,点画利落。直如英气勃勃的帅小伙,细看更似已成熟的青年才俊。这如何来理解?亦即先生的价值成就何在?

第一,先生对魏晋六朝书风有个新的突破。从楷书发展行进过程看,魏晋楷书的造型已从隶书的扁方演变为正方。但直到唐初,笔法上还时时可见隶意。先生正是在整体造型上突破了魏晋的范式,采用了后世偏长方的全新结构。

自中唐颜真卿时代确立完备的楷法后,楷书虽以更强有力的势态在发展。但从艺术角度,要使端正的楷书在艺术风貌上有所突破也很难。于是后人不断尝试创新,但成功者少而失败者多。宋代最著名的苏、黄,夸张地说,只不过是凭其功力和天分逞才使气。后世不知就里,自然容易流于恶俗,所以才有赵孟 回归魏晋传统的呼吁。其实,后世的历史一直在重复着这种现象。因此后世会不断有人出来批评时弊,如明末清初傅山有“宁丑毋媚、宁拙毋巧”的理论。其实,想来这更似牢骚语。谁会喜欢“丑”喜欢“拙”呢?但是,若看到让人吐槽的谄媚,让人听着是“巧言令色”的“巧言”,你不宁要那憨厚的木讷吗?

第二,先生对后世传统书风有个新的回归。傅山之论,其实是个时代审美的问题。此诚如孙过庭《书谱》所言:

评者云:“……今(指二王)不逮古(指锺张),古质而今妍。”夫质以代兴,妍因俗易。虽书契之作,适以记言;而淳醨一迁,质文三变,驰骛沿革,物理常然。贵能古不乖时,今不同弊,所谓“文质彬彬,然后君子”。

孙氏以为质朴之风一代代在变化,妍媚气象也随时代在变异。继承传统又有所创新,这是事物发展的常规。书法最可贵的就在于能学古人又适应时代变化。既能与时俱进,又不沾染时弊。正如孔子所说:只有质朴与文采的内外相协,而后才是真正的君子。

先生正是在继承和创新的两个维度,对书法艺术做了研创尝试。他一方面采用后世多见的偏长方造型,又撷取隶书与早期楷书较普遍的中宫收紧的特点。如此,便使形体既多了一层端严秀整而又显得自由舒张。

第三,先生力避世俗而自有风规。书法艺术,最忌一个“俗”字。曾传闻陈独秀早年评大书家沈尹默的字是“其俗在骨”。笔者在此不想评论沈氏之书,而纵观近世各代书家,有俗气的并不少。主观上说,可能与本人的文化艺术修养相关,尤其是美学思想。客观上说,也许开始上手时,那书帖或师傅本有几分俗,之后又没觉悟,或也没做此方面的努力。一个人的艺术风格,往往会受环境影响,而任何一个时代,无论思想艺术,几乎都是众人皆醉我独醒的状况居多。

先生字迹,点画清隽劲利,行笔绝不拖泥带水。一般年少气盛者自然容易带有火气,先生欲行又止,欲断还连以及疾涩结合的用笔,便消解了这种火气,同时也尽量远离了那种俗气。

如何去俗,或如先生为爱女所书苏轼诗:“退笔如山未足珍,读书万卷始通神。”意谓练笔勤不如读书勤,多读书可增加涵养免去俗气。但是,学问好坏与艺术的高下并不可简单画等号。严羽的《沧浪诗话·诗辨》说得好:“夫诗有别才,非关书也;诗有别趣,非关理也。然非多读书、多穷理,则不能极其至。”他从两方面分析:诗写得好坏,与读书好坏无关;但若无从大量阅读中得到较全面的修养,诗也不可能写出高境界。现代大画家黄宾虹主张读书看山,读画看山。也就是希望多读增进知识学问的书,读本专业的“书(前人的艺术)”,苏轼之诗也应作如是观。先生对艺术的理解,应通过学习总结前人的思想、理论,总结前人艺术的经验教训,方可知如何学习借鉴。后人的一切创新,并非凭空而来的,所谓借鉴就是此意。采天地精华,集百家之长,这是对追求新学问、新艺术者的肯定。先生在此方面做得很好,而最值得肯定的是,他在博采众长之时力戒成为“众长”的大拼盘。

先看一下其父姜思让的小楷。姜父之字极有特色,极好!说实话,颜书小字《麻姑仙坛记》还是用了大字法。而姜父书纯用小字法出之便少了肥厚多了疏朗。又加上常用横向舒张之隶笔等,化解了颜书雄强浑厚而凛然不可犯的气息。

一般而言,历来书家受父辈影响是常态,有的甚至可到乱真的地步。但看先生之书,其造型完全是另一种面貌,基本不受父亲影响,这也是一种能力、水平,也可以为是成就的一方面。除了同样端严挺秀(姜父稍偏行意)、气势开张,先生之书受颜体的影响很少,而在一些字的主要点画上,他又不显山不露水地冒出颜笔,但又掩盖得很巧。

先生在横画折笔往下时(图见《水龙吟》),又带有几丝隶法,这就为其作品添加了几分古雅之气,丰富了几分内涵。此外,其书法作品在不经意间,又悄无声息地加入几个古体字,如“得”“更”“前”字,或者是某一部分结构的古体,如“道”“在”等开头几笔。至于“昜”,应是“陽”的本字,又如“侌”是“陰”的本字,先生在日记中基本用这种字体标注“阴”“晴(夝)”等天气。按,近世书家也常有将古体入书者,而先生私密的日记中常用此类字,则没有“表演”意识,而是无意间所为,对于研究古文古字者来说,用此则显得更自如一些。

更有一点,先生似以行书法经营小楷,在整体形象设计上,字与字的大小安排,点画之间笔势变化,用墨的枯湿浓淡,都带有行书的气息。

抄录女友诗词之作,本应打起十二分精神。但此毕竟非书写字帖,女友也不定有如写字帖的要求。先生的书写则表现得镇定从容而自然,不经意间,还会冒出几个行草书或此类偏旁结构。又如三行“应”字点画的起笔,似侧笔横扫而近行草,五行“算”“绿”等很多字,开头起笔都露出行意。应该说,先生的抄写态度(在此该说创作态度)肯定是认真的,但能在认真而又从容自然的创作中呈现出生动的气象,便十分难得。

再看其具体点画,或浑厚或清铄,或迅疾或舒缓,或枯涩或润滑,或浓墨重彩或轻描淡写,一切似乎都以志气平和的心态书写,于是便显得不激不厉而风规自远。

以下再说一下先生的大字。我们未见先生说的“巨字”,只能以一般大楷与楹联为例。先生的大字,基本以颜体构成,或说以颜体为基础。

对于楷书,要开辟一条新路是极难的。先生书法既以颜书为底本,我们自然要看看先生如何表现出与颜书和学颜者的不同之处。

如果说将先生书与学颜高手蔡襄书作比对,则蔡书精美而先生书朴拙;蔡书形体端庄,先生书则不计重心;蔡书点画处处精致,先生书则似不修边幅;蔡书行笔丝丝入扣,先生书则常欲断还连。看他无论横笔折下还是宝盖头横折,折处都重新起笔,而且有时起得很高(此笔法在西汉简帛上常见,不知是否直接取法)。这也许和先生高度近视有关,抑或更与其有意无意的处理有关。所谓“人书俱老”,这“老”有年老的意思(虽从其年寿论不算老),也更有老成而从心所欲的成分。

姜亮夫题《晋陆平原机年谱》

在具体的点画上,我们看书名题签《晋陆平原机年谱》上“晋”字等的横画,其笔势与六朝书很近,和云南老家的东晋《爨宝子碑》极像。如此说,只是类似说家学渊源一般,人们总是最容易被本乡本土的文化影响(据说书法前辈也曾劝先生学云南老家的“二爨”)。其实东晋时期的书风大多如此,因这本身是由隶变楷的过渡特点。再看“晋”与“平”的最长横画,与王羲之《姨母帖》“十一月十三日”的“一”“十”字很像。我们可以揣测先生学过王书,也可能没有学过此帖,因这就是当时的普遍现象。也就是说,先生在此也用了“上追魏晋”的路数。而看“机”“年”开头的行草书连笔在秦汉简牍中较为常见,再加“谱”之“言”旁上部,也一如秦汉简牍。则若依此论,便可称作“上追秦汉”了。

再看,其竖钩之笔常常如魏晋时隶楷混杂的书体中的方法,顺势左下弯收起,而无楷法的提按顿挫,最后向左上踢出收起。

先生书作不像颜书名家钱沣那样常在方格里书写而大小整饬,他的字形有大小的自然变化,每字的中心线也多不是呈90 度。先生又不像另一颜书名家何绍基那样,书体变化多端,形体悬殊。他只是试图在方整中讲变化,在平直中求起伏。先生大字楷书固可以颜书为根底,但其取法对象实在太多了,作为同时为古文字学的研究者,先生所见资料非常人可比,同时也非专业书家可比,则米芾所谓“不知以何为祖”亦可套用到先生身上。

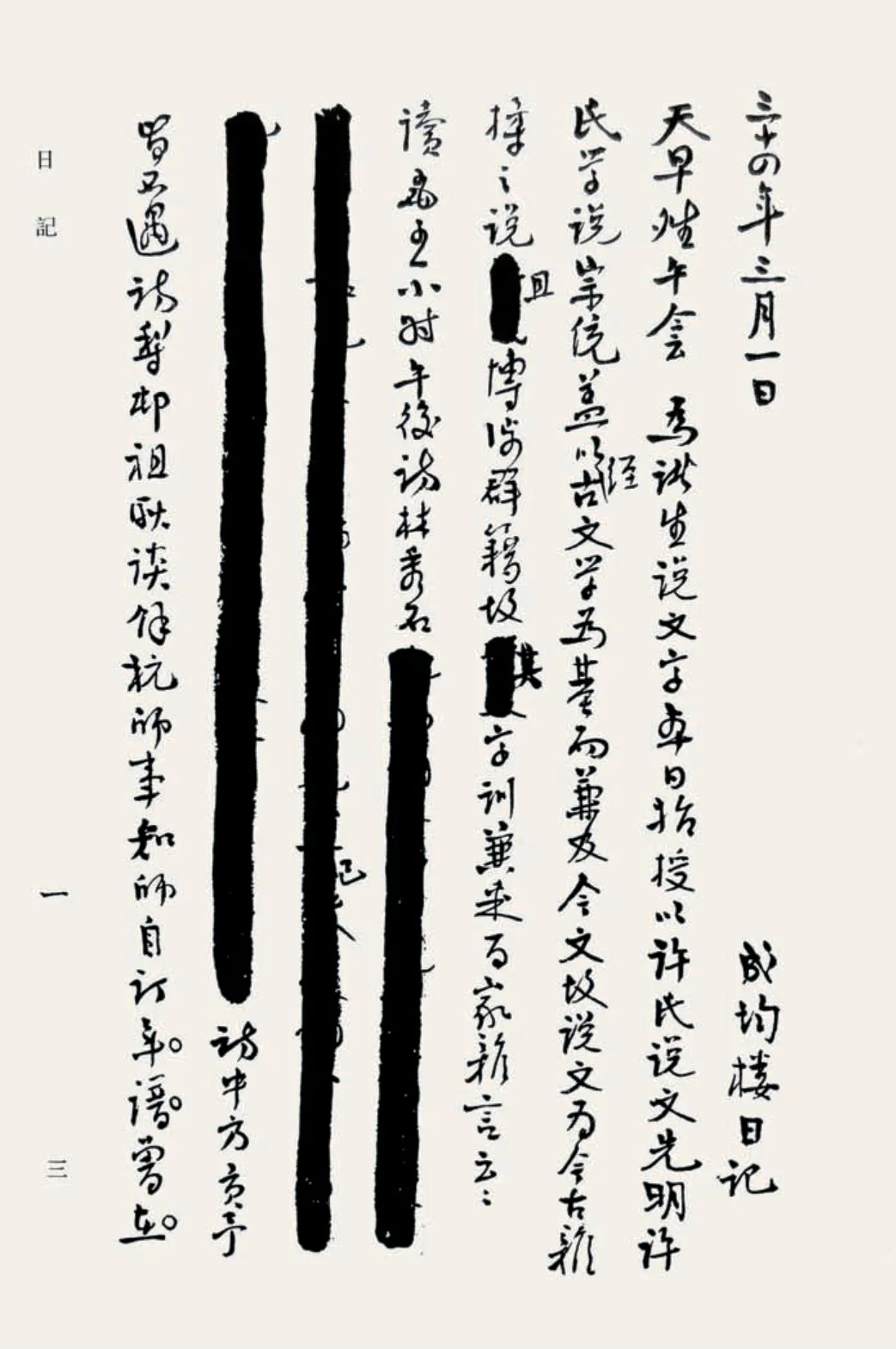

姜亮夫日记

四

以下再看一下先生的行草、隶、篆各体。

先生的行草(行楷、行草)大致可分两类,一类是纯粹“应付”时务的书信手札,一类是较认真书写的题跋、册页和日记等。因资料有限,此仅以日记为例。

因日记多是认真书写的,且又是私密的,所以认真的态度里又有放松的心态,这是最佳的创作氛围。但唯一的不足——毕竟是作记录(或长篇记录)的流水账式的书写而非有意识的艺术创作,容易过于随意。又加之日记字形过小,无法放开,即少有创作的空间和幅度。若此,我们只能在此从小字行书角度管窥一二。

我们知道,小字与大字的写法是不同的。专家或曰小字讲精到,大字讲气势。或曰小字贵舒展,大字贵结密。其实道理很简单,你将小楷放大几十倍到墙上,明显感到单薄,而反之将大字缩小到豆粒大,只是如一团(一点)墨。则从实际效果上来说,大字小字写法自然应有区别。而偏小之字(此指小楷、中楷大小)点画偏细,最容易写得像搭火柴棒,失去“笔软而奇怪生”的天然优势。而如先生日记中如此小的行书,若要写得精彩实在不易。尤其如先生近于创作的书写,更是少见。

通常的书法作品,小字多见用楷书,但写日记毕竟首先只是为记事,所以也自然多用行楷或行草。按,既然非创作,书体的使用自然更随意。于是,点画、结体、章法、布局便需要提到一个高度来认识了,不然不叫艺术。那先生是如何表现的呢?

先生日记行距较大,字距较小,这是较适合书写也较适合阅读的(竖式书阅读时容易窜行),所以整体较美观。因无字格,少了字距间的规矩,随心走笔,字形不同,虽字距各不相同,但看起来却毫无字距不整齐的违和感。而即便字距不一,也早被点画的粗细浓淡各种变化所冲淡。

正文首行上部“天”字写得舒展,“早”字写得偏长,“夝(晴)”字细而疏朗,“午”字粗而紧凑,再接一宽大的“侌(陰,即阴)”字。可见在日记本的狭小天地里,先生随手写的日记也是极尽变化,充满韵律感的。

下方的笔画简略的独体字“氏”,在“许”“说”这两个左右结构的偏宽字形之间,写得紧凑自然。而在第二行开头位置的“氏”,先生则施以“浓墨重彩”。下接的“学”字,本可写得更宽敞,却因承上之形而不做强调,而用下面稍宽的“说”字做了调节。“说”末笔很轻,换来下一字开笔的重墨。

过去有评论家说《兰亭序》几十个“之”字造型无一雷同,字字迥异。这虽说得有些夸张,但也说明艺术创作需要时时注意变化。在先生的日记中,我们竟然也可发现这种变化。且以“说”字为例:第一行第一个“说”字末笔紧接前一笔(撇)的草化而自然生成草法,拉出又自然收尾,而不再续以钩法。同行第二个“说”的末笔大致相同,但偏弯折并较快出笔却又收锋。第二行第一个“说”字末笔,先用笔断意不断之法,再弧形斜上用笔后出锋。同行第二个“说”字,末笔行笔舒缓而蕴藉,第三行的“说”字却是纯为楷笔。

再看如何处理“说”字字与字间的关系:第一个“说”下的“文”字,有稍长的捺笔,“说”字作不长不短的捺笔并无不妥;第二个“说”因上下字皆有较长斜出之笔,其捺笔便带转折而改变上下两者的出笔方向;第三个“说”前后字皆为上下结构且字形偏瘦长,其捺笔便横出空划,再徐徐着墨呈现舒展之姿;第四个“说”因上下字尤其是上字较第二个“说”末笔更长,所以用更短的收笔;第五个“说”因上下字形体很小,而上一字“之”又是极小的草书之形,则“说”之末笔有意拉开距离,竟用楷体写得特别开张。再有一点,此“说”字和右行“说”字并峙,出笔皆稍长,但同样可看到一虚灵一敦和的变化。

姜亮夫 隶书《忆江南》词

姜亮夫题《中国妇女与文学》书名

此外,先生在字体、书体上也有所措意。开头记录天气的“阴”“晴”等字,先生一向习惯用古体(此包括篆体、古今字之古字)。二处“为”字纯用隶法,方框右上折笔也基本是隶法。右捺之笔,起笔略有隶意,而大段基本显示篆书意。

先生的隶书也不错,只因也属正书,要表现特色也很难,这也是书法史上的普遍现象。先生在点画上也相对较常人多注意一些变化,如主横起笔皆先往下按,然后右上出笔。而起笔之下按,先生又有不同变化,或重按或轻按,或起笔露锋,或起笔藏锋。起笔多圆,但也时时用方笔醒目。收笔处或如普通汉隶重按而收起,细看则多种汉碑以至简牍的写法也常有显现。这或许是在展示各家路数,也或许因是小字,不经意间也会姿态各异。以上种种是笔者放大作品后仔细观察所得,但古体、异体及各类用笔的随意运用,也可见先生日积月累的功夫。只因近年多有借简帛“大作文章”者,传统之法便少有人关注,所以此处也不敢多费笔墨。

先生的篆书,笔者看到过多种书体形式,一是如1932 年《诗骚连绵字考草本》封面题签,那全是用较方整的小篆所写。二是如1931 年出版的夫人陶秋英所著《中国妇女与文学》的封面题签,用的是大篆。题写书名,自然会偏于规矩,但大篆本身并无小篆的造型规矩,先生在书写时一方面注意到书写场合应有的规范,又考虑到字体本身多样性变化,于是在书写中加入了欹侧变化。因只有单行文字,所以需配上下款,于是便构成一个较完美的整体。当然,若按今日常见的下款,会写“姓、名”加“敬题、题签”等,先生在此是题穷款,而且是未带姓的穷款。从布局的平衡来说,下款多几字更好,不过后面有一方比重较大的白文印。且只署名字,相对上款的女性之名,更会让人多一层亲近的感情色彩的联想。

还见先生有1964 年为女公子庆生(先生对笔者言是女儿学业初成时之“贺书”)的篆书联:“陆机妙解为文赋;卫铄融通造隶诗。”可明显看出是取法《天发神谶碑》,只是先生做了很大的改造。因是单字排列的对联,先生写得更方整些,下垂处中锋收笔的悬针状拉得更长些,也使整体字形变得如普通小篆而趋于长方形。对联通篇笔画偏细,下垂之笔不但无原碑的铁钉状,而且尖脚也不甚尖,尤其是近半部分更似玉筯篆的写法。如果说《天发神谶碑》敦实厚重,以隶法出之,先生则反其道而行之,写得劲挺秀逸,尽量借助玉筯篆的手法,回归古拙意趣。

再看1974年先生为女公子庆生写的甲骨九言联,若不看落款,真不知竟是年过七旬又高度近视的“矇叟”所书,与近半世纪前写的小楷毫无笔力之差。作品造型清新俊朗,线条圆润而劲挺,或端整或欹侧。如同写秀逸的小篆,但又时时不忘甲骨的刀味,从起笔使转到收笔皆如此,即将刀法、笔法结合得很自然。其甲骨书法的水平,绝不输于前辈名家。

至此,我们自然会得一印象,书法在先生热衷的诸多艺术学问中的确是雕虫之艺,并未占其多少关注度,但无论是家庭影响还是从小的努力,尤其是与书法有关的金石文字研究工作中的书写实践,其所花精力或许都超过大多专事书法者。

看其甲骨书法出于1970 年左右,在那“多事之秋”先生家中岂有甲金文字的片纸保留?即便有,此古稀之年的“矇叟”怎能临时学习而写得如此精到!虽极少处因视力而偶尔“失拍”,但若非早年的功夫,便不可能及此。

我们从先生30 岁前后的书迹可以推断,他此时已对各期字体与各家书体书风有了较全面的把握,所以才有对各种字体、书风与用笔的方法、技巧从心所欲的体验。这不但可见先生对几千年来文字与书法史的熟悉程度,而且对后世有志者如何继承创新也是一种很好的启示。

姜亮夫 篆书《中郎白傅》联 浙江大学档案馆藏