数字经济驱动乡村振兴的组态路径研究

——基于省际面板数据的动态QCA分析

2023-12-16张梓涵冉荟琴

张梓涵 冉荟琴

(1. 西华师范大学公共政策研究院;2. 西华师范大学政治与行政学院 四川南充 637009)

一、引言

乡村振兴是解决“三农”问题的关键所在,亦是实现中国式现代化的必经之路,“十四五”规划纲要和党的二十大报告均提出了“全面推进乡村振兴”,充分凸显了实施乡村振兴战略的重要性。当前,以数字技术为核心的数字经济发展势头强劲,《数字中国发展报告(2022 年)》指出,2022 年我国数字经济规模达50.2 万亿元,总量稳居世界第二,占GDP 比重提升至41.5%,数字经济成为稳增长促转型的重要引擎[1],也成为加快农业农村现代化的重要力量。数字基础设施建设、数字人才储备、数字治理水平和数字普惠金融等数字经济要素成为乡村迈向产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效以及生活富裕的重要抓手。

目前,数字经济如何驱动乡村振兴已成为学术界关注的重要课题,已有研究成果主要集中在三个方面。一是从宏观层面探讨数字经济推动乡村振兴的影响机制。赵德起和丁义文[2]认为,数字化推动乡村振兴存在内在机制(数据资源)、外在机制(乡村数字生态系统)和一般机制(内与外的相互支撑)。金军[3]认为,数字经济对农村增收、产业升级、改善治理、完善设施具有内在影响。二是数字经济赋能乡村振兴的“困境—对策”研究。张蕴萍和栾菁[4]认为,数字基础设施不足、数字人才供给短缺、数据共享不通畅等因素成为数字经济赋能乡村振兴的主要困境。董志勇等[5]认为,居民数字素养相对缺乏以及政策法规统筹相对缺位亦是数字经济推动乡村振兴的重要制约因素。孙久文和张翱[6]认为,推进乡村数字基础设施建设、强化对乡村数字化人才的培训、发挥数字信息的普惠作用等是数字经济推动乡村振兴的重要举措。三是采用实证检验方法分析数字经济如何驱动乡村振兴。有学者运用实证检验方法研究了驱动效应、作用机制和异质性特征[7],有学者分析了数字经济对农业高质量发展的显著性影响[8],还有学者探索了数字经济对不同区域乡村振兴的空间溢出效应[9]。

从已有研究看,鲜有学者采用QCA 研究方法探析数字经济与乡村振兴的内在因果关系以及组态驱动路径。本文以2015—2020 年31 个省份的面板数据为样本,并借鉴张放[10]的研究方法采用动态QCA 揭示时间纵轴上数字经济驱动乡村振兴的因果机制,同时探讨省域间的组态偏好差异。本文的边际贡献包括三个方面:一是探讨数字经济驱动乡村振兴的前因条件和核心条件以及这些条件如何发挥联动效应驱动乡村振兴;二是利用动态QCA 研究方法打破传统QCA 分析面板数据的局限,从而探索不同组态的时间效应;三是探讨不同组态在不同地域的偏好差异。

二、研究设计

(一) 研究方法

本文拟采用基于集合论和布尔代数的定性比较分析法(简称QCA)展开研究。QCA 能够有效、系统地处理多案例比较的研究数据、问卷调查数据、质性数据等,并强调通过实证资料以及相关理论的不断对话,从小样本数据中建构出研究议题的因果性关系[11]。根据变量类型,QCA 又分为csQCA(清晰集)、mvQCA(多值集)以及fsQCA(模糊集),相较之下,fsQCA 在处理定比变量和定距变量时有一定优势[12]。fsQCA 方法的核心在于探究条件变量与结果变量之间的充分性与必要性关系,一是判定单一因素是否构成结果发生的必要条件,二是探析条件变量的组合是否构成结果发生的充分条件[13]。

现有文献受限于截面数据,难以反映时间纵轴上组态路径的变化,而且未能从空间维度上展现不同地域的组态偏好。考虑到数字经济对乡村振兴的驱动赋能在不同时间节点和不同地区效应不同,本文使用动态QCA 研究方法以打破传统QCA 在分析面板数据时的局限,并具体采用Rstudio 软件从整体性汇总结果、组间的时间变化和组内的空间差异三方面展开研究。

(二) 框架构建

TOE 框架,即技术-组织-环境三维框架,由Tornatizky 和Fleischer 两位学者最先提出,主要用于企业创新影响因素研究,其优势在于不仅聚焦于技术层面的考察,还考虑到组织因素和环境因素的影响并纳入考察范围[14]。其中,技术维度的关注点在于技术本身或者技术应用的支撑条件,组织维度则关注政府组织的宏观调控影响,环境维度则关注外部性环境如行业结构等的影响。

TOE 框架可根据不同研究对象灵活调整相应的标识因素,从而具有较强的适应力和阐释力[15],并在学术界得到广泛应用,如用于研究电子政务服务发展水平与效率[16]、区域数字化发展[17]、智慧城市对城市绿色创新的影响[18]、数字乡村建设水平影响因素[19]等等。本文利用TOE 框架对数字经济进行维度划分,在此基础上探索数字经济的多维要素对乡村振兴的联合驱动效应。具体而言,本文选择数字基础设施和数字人才储备作为技术维度的二级指标,选择政府数字经济关注度和数字化治理作为组织维度的二级指标,选择数字普惠金融和产业融合升级作为环境维度的二级指标,最终构建出基于数字基础设施、数字人才储备、政府数字经济关注度、数字化治理、数字普惠金融和产业融合升级等6 个前因条件的数字经济驱动乡村振兴的组态路径框架,如图1 所示。

图1 数字经济驱动乡村振兴的组态路径框架

三、变量选择与数据来源

(一) 前因变量

1. 数字基础设施

数字基础设施是依托5G、区块链、云计算、人工智能等新一代信息技术演化生成的新型基础设施,能在当前物理世界之上孕育出新价值网络和新服务体系、新“物种”和新业态,赋能供给侧与需求侧并促进两侧持续互动,从而提高全要素经济效率[20]。数字基建下沉至乡村,能有效推动智慧农业、农村电子商务、智慧物流体系等的发展。提高乡村数字基础设施水平,不仅有助于提高农民接收和获取外界信息的能力,还可以极大地提升农业农村生活的数字化、便利化以及智能化水平[21]。研究还发现,数字基础设施建设不仅能够促进乡村振兴与新型城镇化的协调发展,还能通过加快生产要素的流动提升创新能力、推动产业结构升级等[22]。

本文借鉴潘为华等[23]的研究成果构建测量数字基础设施水平的指标体系,该指标体系涵盖互联网普及率、电话普及率、长途光缆线长度、互联网宽带接入端口数和互联网域名数等5 个二级指标,原始数据来源于省级统计年鉴,使用极值法对原始数据进行无量纲化处理,采用熵值法和加权求和公式计算表征数字基础设施水平的综合指数。

2. 数字人才储备

乡村振兴对人才有着极大的需求,而数字人才正是乡村数字产业化、产业数字化的关键。由于数字技术更新迭代较快,相较之下,数字技术人才除了需要不断学习和培训外,还需要较大的人才储备量。数字人才在乡村振兴中的作用表现为直接和间接两个方面,如智慧农业需要数字人才操作各种信息化器械以推动农业高质量发展,这是直接作用,而对村社干部、村民等进行系统化的数字培训从而提升乡村整体数字素养,则是间接作用。参考多数研究者的做法,本文采用软件和信息技术服务业从业人数测定数字人才储备,具体数据来源于各省统计年鉴。

3. 政府数字经济关注度

本变量代表政府对数字经济发展的重视程度。政府可以通过制定政策为数字经济赋能乡村振兴提供方向指引,增强统筹规划,持续推进并督促落实。中央网信办等五部门联合印发了《2023 年数字乡村发展工作要点》,提出以数字化赋能乡村产业发展、乡村建设和乡村治理。政府支持还有助于促进相关要素的高效流动,加快数字经济对乡村振兴供给侧和需求侧的高效匹配,释放数字经济促进乡村振兴的潜在动能。参考金灿阳等[24]的做法,本文选择省级政府工作报告中“数字经济”出现频次测量政府数字经济关注度。

4. 数字化治理

数字化治理利用数字技术突破固有惯性思维与人体机能的限制,将不同领域的数据信息进行聚集和融合,从而打破数据壁垒和体制壁垒,推动治理模式的数字化、智慧化转型[25],其核心在于通过开发和利用数据实现社会治理现代化。数字化治理根据“理念重塑-技术增能-组织再造”的治理逻辑,利用“一网通办”“政务服务一站式”“电子税务”“智慧村社”等治理平台打破政府部门的条块壁垒,方便于个人和组织了解政府服务功能和程序,简化了乡村振兴多元主体的办事审批手续,同时也增强了政府、社会组织和个人等多方主体的良性互动[26]。本文选择中国数字政府政务服务能力指数表征数字化治理水平,具体数据来源于国家行政学院电子政务研究中心发布的历年省级政府和重点城市一体化政务服务能力评估报告。

5. 数字普惠金融

数字普惠金融是数字技术和普惠金融有机结合的产物,利用互联网、大数据和区块链等数字技术既扩大了金融服务覆盖范围,又降低了普惠金融的相关成本[27],能够有效解决乡村地区金融资源短缺、成本高效益低、金融排斥农业等问题,从而成为乡村发展中的重要环节。葛和平和钱宇[28]认为,现阶段我国数字普惠金融对乡村振兴起着促进作用,且具有明显的空间溢出效应 。田霖等[29]认为,数字普惠金融对乡村振兴的正向促进作用主要表现为产业带动效应、生态改善效应、文明教化效应、治理规范效应以及减贫增收效应,并认为乡村振兴水平发展不均衡与数字普惠金融发展不均衡具有一定因果关系。此外,在消除内生性问题后,数字普惠金融对于乡村振兴的驱动作用将进一步增强[30]。由于北京大学数字普惠金融指数包括数字金融覆盖广度、数字金融使用深度和普惠金融数字化程度3 个维度,能够反映我国数字普惠金融发展程度和地区均衡程度[31],本文选择其表征数字普惠金融发展水平。

6. 产业融合升级

产业振兴既是全面推进乡村振兴的基础,又是关键所在,习近平总书记在2022 年中央农村工作会议上强调“产业振兴是乡村振兴的重中之重”。产业融合升级可以利用数字技术促进一二三产业融合发展,充分立足乡村资源禀赋,培育优势产业,更好地惠及农业农村农民。陈冲和张瑞瑾[32]研究认为,产业融合升级下的产业数字化和数字产业化对乡村振兴具有明显的正向驱动作用。对民族地区而言,产业融合升级还推动了数字文化新业态的产生,创新了数字文化价值产业链,有利于更高效地保护和传播优秀民族文化[33]。

产业融合升级包含产业数字化和数字产业化两个二级指标,产业数字化的意义在于利用新技术对传统产业进行改造优化,促进产业结构升级;数字产业化则表示充分盘活数据资源,围绕数据资源开展一系列的商业开发与市场交易活动。参考刘钒和余明月[34]的产业数字化指标构建方法,本文采用数字融合规模、产业数字化投入、产业数字化应用3 个指标表征产业数字化;借鉴张钟方和侯立军[35]所搭建的数字产业化测度指标体系,采用数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业3 个方面的指标表征数字产业化。由于产业数字化相较数字产业化对乡村振兴的正向驱动效应更加明显[32],本文对产业数字化和数字产业化分别赋予60%和40%权重。本变量所需原始数据均来源于各省份历年统计年鉴。

(二) 结果变量

参考沈剑波等[36]构建的乡村振兴评价指标体系,本文选择通过熵值法测算的乡村振兴水平综合指数作为结果变量。该指数涵盖了产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效以及生活富裕五个维度。其中,产业兴旺主要包括农业劳动生产率、农业机械化程度和农业发展程度等指标;生态宜居主要包括农村厕所卫生情况、村庄绿化程度、生活垃圾处理情况等指标;乡风文明主要包括文化娱乐消费水平、农民受教育程度和文化娱乐设施的可及性等指标;治理有效主要包括农民人均纯收入、城乡收入差距和医疗水平等指标;生活富裕主要包括农村居民恩格尔系数、农村贫困发生率和村庄道路硬化率等指标。相关原始数据均来源于各省份历年的统计年鉴。

四、实证分析

(一) 变量校准

QCA 是基于模糊集合理论的研究方法,分析的是集合关系而非变量关系,需进行数据校准,以确保后续分析组内、组间以及整体的一致性和覆盖度。根据样本数据的特性,本文选择Fiss[37]的数据校准方法,将样本数据的0.95、0.5 和0.05 的分位数值分别作为完全隶属、交叉点和完全不隶属的阈值(锚点),并运用三个锚点对各变量进行校准,具体校准结果如表1 所示。

表1 变量校准

(二) 单一条件的必要性分析

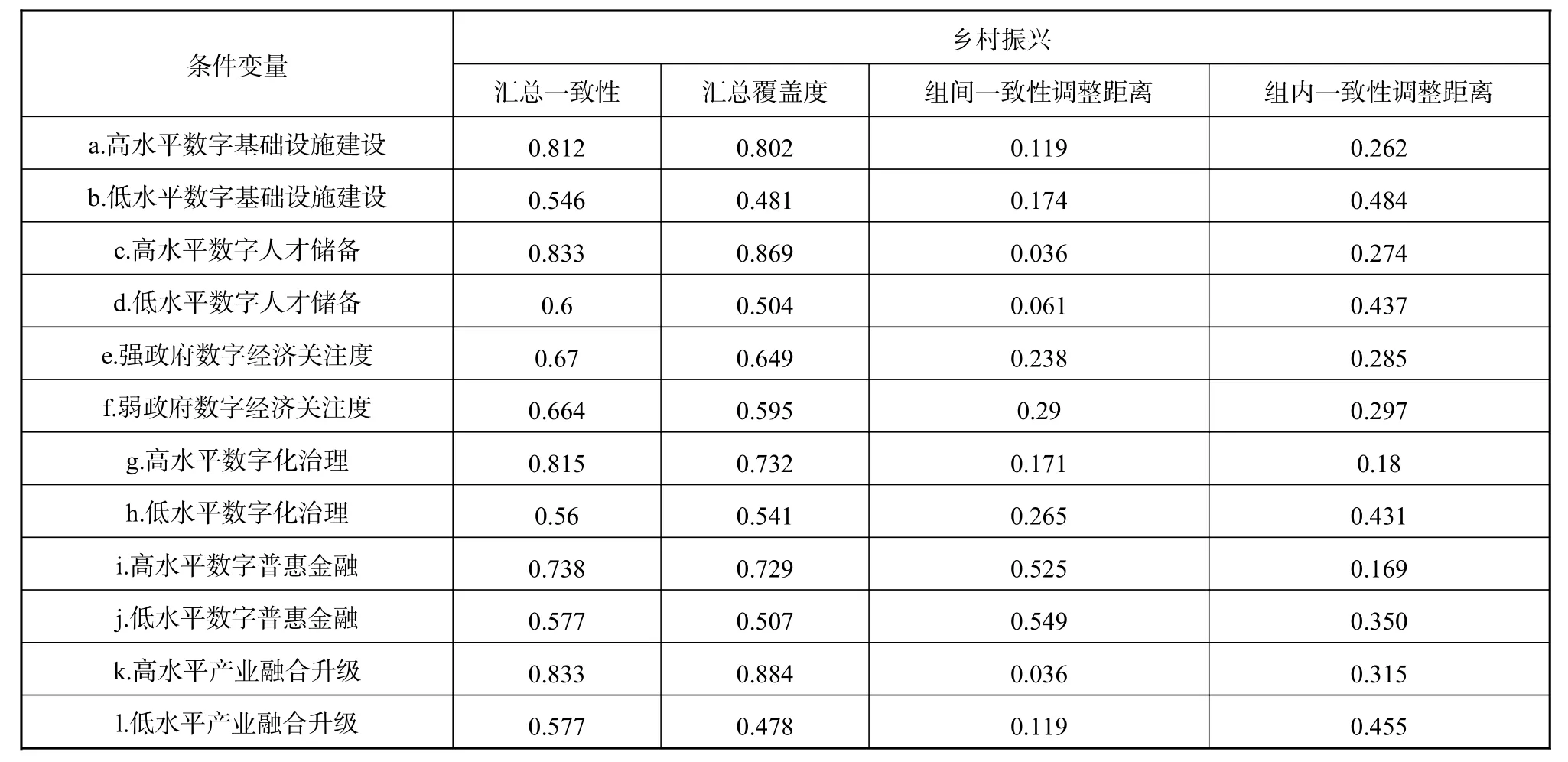

变量校准后需进行单一条件的必要性分析,由此判断该条件是否为结果发生的必要条件。 当观察到单一条件的一致性水平大于0.9 时,该条件则为结果的必要条件。 从表2 可以看出,各单一条件变量并不构成结果变量的必要条件。

表2 必要条件分析

QCA 面板数据分析中引入了一致性调整距离的概念,当组间和组内的一致性调整距离越小时,表明解(solution)的跨时间和跨个案的稳定性越佳[38]。一般而言,当一致性调整距离小于0.2 时表明该条件变量具有较好的稳定性,当一致性调整距离大于0.2 时,则需进一步分析组间和组内的情况[39]。表2 显示,各变量的一致性调整距离既有大于0.2 的情况,也有小于0.2 的情况,本文将针对其中大于0.2 的情况展开进一步分析。

1. 组间分析

由表2 可知,有五个条件变量的组间一致性调整距离大于0.2,分别为e、f、h、i 和j。笔者通过计算发现,情况e、f 和h 的各年一致性均小于0.9,不存在必要关系,情况j 中虽然2015 年和2016 年的一致性水平超过了0.9,但这两年的覆盖度均低于0.5,所以也并非必要关系(受篇幅所限,此处未列举具体数据)。值得一提的是,表3 显示情况i 在2018—2020 年的组间一致性大于0.9 且组间覆盖度大于0.5,说明数字普惠金融在这一时间段通过了一致性检验。

表3 情况i 各年组间一致性与组间覆盖度

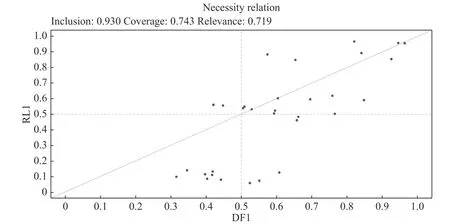

但情况i 中的条件变量是否为乡村振兴的必要条件仍需进一步检验。本文参考张放[10]和谭海波等[40]的做法,利用X-Y 散点图进行判别。在2018 年的散点图中,接近三分之一的案例分布在对角线上方(如图2 所示,其中DF1 和RL1 为校准后变量)。但2019 年和2020 年的散点图则显示多数案例分布在右侧Y 轴附近(受篇幅限制,此处未展示),所以未通过必要条件检验。

图2 2018 年高水平数字普惠金融必要条件检验散点图示例

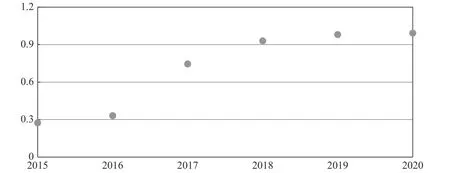

图3 显示,情况i 在2015—2020 年的组间一致性总体呈上涨趋势,在2016 年后增长尤为明显,说明高水平的数字普惠金融对乡村振兴的重要性逐年增加,具有显著的时间效应。

图3 情况i 组间一致性的时间变化趋势图

数字普惠金融突破了空间限制,实现了服务对象的下沉,为分散、小额的农村信贷和融资提供了便利渠道,对于农民实现消费升级、创新创业、储蓄理财等大有裨益,是推动乡村振兴的重要因素。至于数字普惠金融的一致性水平从2016 年开始增长尤为明显,其原因可能是2016 年中央一号文件支持推动农村普惠金融体系建设,同年G20 峰会中数字普惠金融被列为重要议题之一,且央行推动各国协同发布《G20 数字普惠金融高级原则》,上述政策的引导以及数字普惠金融的实效使其重要性增长明显。这一发现也提示各级政府和学术界在未来乡村振兴的实践和理论研究中,要高度关注数字普惠金融的影响。

2. 组内分析

如表2 所示,组内一致性调整距离大于0.2 的情况共有10 种,需做进一步分析,以确定促进结果发生的必要条件是否具有空间差异(受篇幅所限,计算过程及详细数据此处未列举)。其中,情况a、情况c 和情况k 需要重点关注,其余情况因覆盖的案例较少甚至无案例,此处不再进行空间差异分析。

情况a 即“高水平数字基础设施—乡村振兴”组合,涉及广东、四川、河南等人口大省,说明情况a 在人口大省表现更为明显。首先,人口大省意味着需要大规模的数字基础设施建设才能满足需要,尤其是乡村地区面临劳动力外流和老龄化现象,这要求数字基础设施建设既要完善,其布局还要考虑供给效率;其次,人口大省的人力资源更为充沛,强化乡村数字化软硬件建设可以实现人力资本要素在城乡之间的双向流动;最后,人口大省往往具有庞大的市场规模,完善的数字基础设施在拓展农产品销售渠道的同时,还能提升城乡居民消费水平,释放城乡消费活力。综上,情况a 表明高水平数字基础设施建设不仅能有效推动乡村振兴,对人口大省效用更为明显。

情况c 即“高水平数字人才储备—乡村振兴”组合,涉及甘肃、贵州、四川和新疆等省份,说明高水平数字人才储备对中西部欠发达地区的乡村振兴效用显著。上述省份的农村地区“老龄化”和“空心化”现象较为严重,人力资源明显不足,掌握数字技能的农村居民更是寥寥无几,致使中西部农村地区数字人才匮乏。但充分发挥数字经济对乡村振兴的效用需要农村居民的深度参与,因此中西部省份必须着力补齐人才短板,强化高水平数字人才储备。

情况k 即“高水平产业融合升级—乡村振兴”组合,涉及福建、天津、上海、浙江、江苏等沿海省份,说明产业融合升级助推沿海地区乡村振兴的效用更为明显。东部沿海地区是乡村产业数字化和数字产业化的先驱,依托良好的产业基础积极推进数据要素全域赋能,不断推动工业企业数字化转型,借助数字化支撑乡村多业态融合发展,实现数字经济对乡村产业的提质赋能,如浙江乡村数字商贸、江苏农村快递物流产业等均为其中的典范。

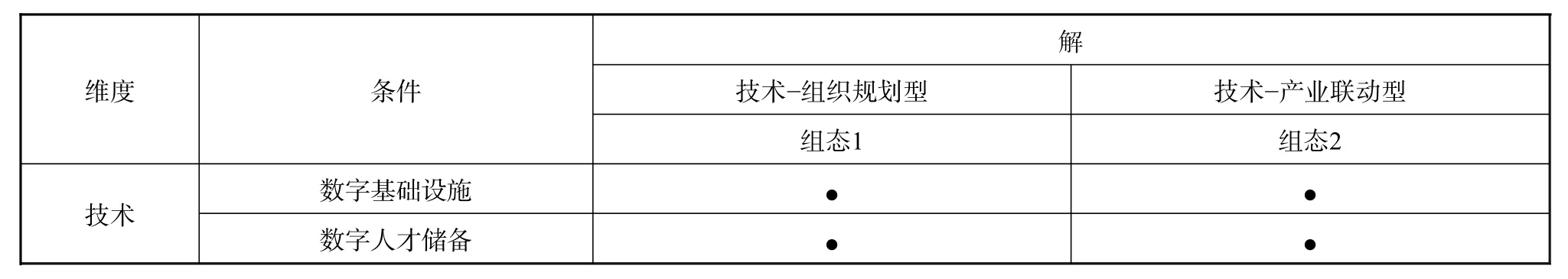

(三) 条件组态的充分性分析

本文采用QCA 条件组态的充分性分析探讨不同条件组合如何影响结果发生。进行组态分析之前需构建“真值表”,即将模糊隶属分数转换为清晰值。本文将一致性阈值设定为0.8,案例阈值设定为1,pri 值设定为0.75,运用标准化计算得到简约解、中间解以及复杂解,然后参考学界主流的分析方式,利用中间解结合简约解以确定各个组态的核心条件与边缘条件,具体结果见表4。

表4 组态路径结果

1. 汇总结果

表4 中,技术-组织规划型路径的一致性为0.94,技术-产业联动型路径的一致性为0.892,即通过这两个组态实现乡村振兴的可能性较高,且汇总结果的总体一致性为0.933,说明本次分析所得组态对结果变量具有良好的说服力。进一步的分析显示,组态1 为“技术-组织规划型”,其中数字基础设施、数字人才储备等技术要素,以及数字化治理的组织支撑联合构成了促进我国乡村振兴的核心条件;组态2 即“技术-产业联动型”表明,当政府数字经济关注度和数字普惠金融缺席时,技术与产业融合升级的匹配也能驱动我国乡村振兴。

组态1“技术-组织规划型”路径表明,数字化治理通过统筹协调技术要素推动乡村振兴。当前,乡村振兴面临的困境之一是数字人才匮乏和技术基础要素质量低下[41]。数字经济作为新的经济增长动能,无疑是乡村振兴的助推引擎,两者的互嵌互融必然需要懂技术和管理的农业信息化技术人才作为强力“黏合剂”。同样,构建新型数字基础设施,将大数据、云计算、5G 等前沿数字技术融入传统的信息基建,是数字经济赋能乡村振兴的有力支撑。但鉴于数字技术仍处于快速发展期,需要不断强化对技术开发和利用的引导及监管,因此,数字人才的培育与引进、数字基础设施的建设与利用等等,都离不开组织端的数字化治理。数字化治理是一项系统工程,是基于政府主导的统筹规划,能为技术要素的效用发挥营造良好的组织环境。

组态2“技术-产业联动型”路径表明,新技术能够促进农业全产业链融合从而助推乡村振兴[42]。理论研究和实证研究均显示,产业基础薄弱掣肘乡村振兴已成为共识,而产业基础薄弱又和数字基础设施供给不足、低学历和老龄化的劳动力结构等有重大关联。张鸿等[43]的研究显示,数字基础设施和数字产业资源配置具有较大的区域异质性,数字产业基础薄弱制约着各产业数字化融合程度。因此,组态2 强调通过技术-产业联结实现产业和技术深度融合,形成乡村物流、冷链等技术与产业互嵌的新业态,进而为乡村振兴打下良好的经济基础。

通过比较组态1 和组态2 的路径分布不难看出,在我国数字经济赋能乡村振兴的过程中,技术要素占据重要地位。此外,笔者还进一步分析了两条组态的潜在替代关系并发现,当数字基础设施与数字人才储备两个条件同时具备时,数字化治理与产业融合升级可以相互替代(由于篇幅所限,分析过程不再列举)。

2. 组间分析

虽然表4 中组间一致性调整距离均小于0.2,表示不存在明显的时间效应,但进一步探究组间一致性变化趋势,发现组态1 和组态2 在2017—2018 年间发生集体下跌的现象(如图4 所示),解释力度有所下降,但从2018 年开始则出现一致性水平上升的态势。其原因之一可能是2017 年党的十九大报告首次提出了乡村振兴战略,国家顶层设计和相关制度的优化成为乡村振兴的又一重要影响因素,组态1 和组态2 的影响相对变小。自乡村振兴战略提出后,各级政府纷纷出台相关政策,培育良好的制度环境成为2017 年乡村振兴的工作重点,如建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系、充分调动农民的主体积极性、处理好家庭承包和发展集体经济的关系、改善土地财政制度和优化公共服务制度等。2018 年以后,随着乡村振兴快速推进,数字经济要素与乡村振兴的契合度不断提高,效用日益显现,农业生产方式和销售方式不断转型升级,农村政务服务持续完善,农民生活智能化水平日益提升等,组态一致性水平又开始上升。虽然图4 中两条组态路径的一致性水平存在较明显的波动,但由于组间调整距离小于0.2(实际小于0.1),并不影响其整体解释力度[10]。

图4 组态结果的组间一致性变化

3. 组内分析

组内的一致性调整距离均大于0.2(见表4),说明两条组态在不同地域具有偏好差异,需做进一步考察。

组态1 的代表省份有北京、上海、江苏、浙江、福建、广东和山东等,集中分布于我国的东部地区,该组态以技术端和组织端为核心,辅之以产业融合升级驱动乡村振兴。从整体来看,我国东部地区是数字化治理的先行者,地方政府的互联网服务和数据治理能力均高于其他区域。其次,东部地区已经实现对数字平台的有效监管,能合理解决新技术引发的伦理问题并统筹协调且高效利用各类数字资源。此外,东部地区有着完善的数字基础设施和大量的数字技术人才,能有效依托数字治理和技术要素驱动乡村振兴。以浙江省为例,浙江不断加快数字“三农”建设,通过数据治理破除信息壁垒,进一步盘活打通部、省、市、县的业务应用与信息资源;利用信息优势,以居民需求为导向,解决群众急难愁盼的问题,如加快推广“浙农码”、打造数字平台“网上农博”等,为乡村振兴提供新动能;为充分激活技术效用,明确科技向善的利益导向,浙江省出台了《关于加强科技伦理治理的实施意见》相关政策和乡村治理数字化监督管理机制,防止技术主义逻辑下“技术下沉、人员上浮”的数字治理悬浮化现象[44]。不难发现,组态1 所对应省份的乡村振兴之路更加注重为农业农村农民的发展提供良好的数字环境。

组态2 对应的解释案例集中分布于我国的中西部省份,如四川、河南、湖南和湖北等。中西部地区地域辽阔,气候多样,具有极佳的自然资源禀赋条件,发展特色乡村产业成为中西部地区乡村振兴的重要任务。随着数字基础设施和数字人才等数字技术要素供给增加,技术要素和特色产业的结合成为中西部地区乡村发展的重要动力。数字技术要素不仅能辅助中西部地区的农业生产和管理,还能通过电商直播、短视频等平台拓宽特色农产品的销售渠道、提升特色旅游的知名度等。此外,数字化转型还能提高农业生产效率,增加农产品附加值,完善产业链。湖南省是我国重要的农业大省,其副中心城市衡阳市以特色产业“优质水稻+优质湘猪工程+油茶+特色蔬菜”为基础,依托数字技术建立互联网分销渠道,不仅提升了农民收入,还打响了城市知名度,物流交通和通信系统等也得到质的提升。组态2 显示,“技术+产业”联动的根本目的是通过产业融合,使农村居民和数字技术人才更多地参与到产业链分工和价值链增值的过程中,从而构建农民增收的长效机制,提升农民收入,实现农村居民生活富裕。

五、结论与启示

(一) 结论

本文运用动态QCA 的研究方法,以我国31 个省份2015—2020 年的面板数据为样本,探究了TOE 框架下数字经济驱动乡村振兴的影响因素及组态驱动路径。研究发现:第一,数字经济的单一要素均不构成驱动乡村振兴的必要条件,但数字普惠金融的对乡村振兴的重要性逐年增加,呈现明显的时间效应。第二,条件组态的充分性分析显示,数字经济赋能乡村振兴有两条实现路径。在“技术-组织规划型”路径下,技术更迭推动数字化治理变革,而数字化治理又在大数据基础上实现技术要素资源的合理分配;在“技术-产业联动型”路径下,技术与乡村产业的结合能有效打通乡村产业振兴全链条,夯实乡村振兴的经济基础。第三,组态路径的汇总一致性虽然不具备明显时间效应,但在2017 年两条组态的一致性集体下跌,原因可能是国家顶层设计和相关制度的优化成为推动乡村振兴的另一重要因素。第四,两条组态路径具有显著的地区偏好差异,其中,“技术-组织规划型”的解释案例集中分布在东部地区,“技术-产业联动型”的解释案例主要分布在中西部地区。

(二) 启示

1. 持续推进乡村数字普惠金融的布局与发展

数字普惠金融结合了互联网和普惠金融的优势,对于缓解乡村融资压力、降低信贷成本、缓解融资约束和提升农村创业活跃度效用显著[45]。数字普惠金融同样具有区域异质性特点,在经济水平较低的地区其效用更加明显,但这些地区得到金融机构青睐的难度更大,因此需要政府持续推进乡村数字普惠金融的布局与发展。一方面要从供给端着手,重点在我国中西部地区构建覆盖广、服务全的数字普惠金融体系,采取政策倾斜引导金融资源流向偏远乡村。另一方面,要高度重视需求端,不断提升农民的数字素养和金融素养。有关部门要重点关注并解决农村居民在接触和使用数字普惠金融产品时的盲点和堵点,提高农村居民群体的接受度和积极性。此外,政府还应加强数字普惠金融监管,降低金融风险。

2. 不断优化乡村数字治理体系和提升治理能力

数字化治理作为数字经济的重要一环,通过发挥技术优势,利用数据平台汇聚和整合数据资源,有效建立起乡村振兴过程中以多元共治为核心的数智服务组织环境。因此,政府部门不仅要努力完善数字治理基础设施、培育数字治理人才,还要不断升级治理服务平台,兼顾数字技术理性和个体人性,确保平台服务多而不杂、平台操作简而不繁。其次要确立数字化治理理念,进一步打破数据壁垒,促进数据资源的多方交换和充分涌流。最后,数字化治理要根植于乡村振兴的实际,利用数字治理平台充分把握不同区域乡村振兴多维度多层次需求和影响因素,确保乡村振兴顺利推进。

3. 促进数字技术要素与乡村产业的深度互融互嵌

全样本组态结果分析表明,数字经济驱动乡村振兴的路径中均有技术要素和产业融合升级,表明技术要素与乡村产业深入融合是推进乡村振兴的关键。因此,乡村传统产业特别是特色产业应积极依托数字技术进行数字化转型,在已有的产业基础上挖掘新的需求场景,拓宽产业发展边界。再次,政府要努力推动技术知识的扩散,协调高校和科研企事业单位等进村下乡,增强乡村产业与前沿技术的联系[46]。最后,要充分发挥乡村产业的集群效应,推动毗邻区域的产业数字化和数字产业化融合发展,延伸产业链、稳定供应链、畅通物流链、增强价值链。