正念在考试焦虑干预中的应用:基于NIH 阶段模型的视角

2023-12-14徐少卿刘兴华张会平唐信峰渠改萍鲍玉琴赵俊萍符仲芳

徐少卿 刘兴华 张会平 李 波 唐信峰渠改萍 鲍玉琴 赵俊萍 符仲芳

(1 太原学院教育系, 太原 030012) (2 北京大学心理与认知科学学院, 北京 100871)(3 中国人民大学社会与人口学院, 北京 100872) (4 北京理工大学人文与社会科学学院, 北京 100081)(5 中国人民大学心理学系, 北京 100872)

1 引言

1.1 考试焦虑的概念与干预现状

考试焦虑(Test Anxiety)是指个体在考试情境或其他受评价情境中, 由于担心失败结果而产生的一系列现象学、生理学和行为学反应(Sieber et al., 1977)。考试焦虑状态下的个体, 倾向于将考试情境感知为威胁性的, 自我效能感随之降低, 进而出现对考试结果的失败预期及自我贬抑, 同时伴随相应的情绪感受和生理唤醒。

考试焦虑有特质和状态之分, 前者指相对稳定的、作为人格特质、具有个体差异性的焦虑倾向; 后者指考试情境引发的、伴随生理唤醒的暂时性焦虑体验。由此, 考试焦虑也可理解为一种具有情境特异性的人格特质, 即个体在应试情境中, 产生焦虑反应的倾向性(Spielberger & Vagg, 1995)。

个体在体育比赛、艺术表演等其他受评价情境下也会产生类似考试焦虑的反应, 但目前研究仍主要集中于传统学业考试情境, Zeidner (1998)建议还是以考试焦虑作为标准术语。本文探讨的范围也限于传统学业考试情境下的考试焦虑。

考试焦虑直接影响学业水平正常发挥, 甚至引发辍学和自伤、自杀等极端后果, 发展有效的干预措施意义重大。已有方法或偏重于行为技术,如系统脱敏、放松训练、生物反馈; 或偏重于认知技术, 如合理情绪疗法, 认知重建等; 或偏重于认知行为疗法, 如认知行为调整、压力接种训练等; 此外, 还有学习技巧和应考技巧训练等偏重于弥补学业技能不足的干预(Ergene, 2003)。但这些方法均侧重于考试焦虑的个别成分, 难以获得满意效果(von der Embse et al., 2013)。

1.2 正念的含义和特征

正念本是佛教禅修中的一种意识训练方法,上世纪80 年代以来, 学界将其从佛教体系中提取出来, 加以世俗化改造, 设计出正念减压疗法(Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR)、正念认知疗法(Mindfulness-based Cognitive Therapy,MBCT)等适合西方现代文化的多种临床干预项目。伴随这些项目的疗效获得广泛验证, 正念才受到热切关注, 其科学内涵也得到深入检视。

MBSR 创始人Kabat-Zinn (2003)从练习操作的角度提出了正念的定义——将注意力有意识地、不加评判地指向不断展开的当下经验时所涌现出的觉察, 该定义隐含了正念是一种特殊的意识状态。随着研究的不断深入, 正念在科学心理学语境下的含义趋于多元化, Lin 等学者(2022)认为, 从构念操作化的角度, 对于正念可有4 种理解:(1)正念状态, 个体在某个特定时间点处于正念意识状态的程度; (2)正念特质, 个体处于正念意识状态的先天倾向性; (3)正念技能, 个体在持续和长期的正念练习中获得的一套技能及其操作熟练程度; (4)正念训练, 通过前瞻性的练习(prospective practice), 有意识地运用冥想技术培育正念的态度品质, 包括佛教禅修实践, 也包括基于正念的临床干预项目(比如, MBSR 和MBCT)。

尽管“正念”在科研语境下有多种含义, 但一般认为其核心特征有两个:(1)对当下内在经验的注意和觉察; (2)以开放和接纳的态度对待内在经验(Creswell, 2017)。

近年来, 学界亦将正念引入对考试焦虑的干预中, 或直接应用正念训练、MBSR 和MBCT 开展干预, 或设计包含正念训练的结构化课程项目,或通过录制多媒体课程和数字化技术开展自助干预, 本文将这类干预统称为针对考试焦虑的正念干预(Mindfulness Interventions for Test Anxiety,以下简称MI-TA)。需要注意的是, 虽理念接近于正念, 但自有其明确的、系统的哲学基础, 或不包含正式正念训练的正念相关干预(mindfulnessrelated interventions) (比如, 辩证行为疗法(Dialectical Behavior Therapy, DBT)、接纳与承诺疗法(Acceptance and Commitment Therapy, ACT))(Chiesa & Malinowski, 2011)不在本文探讨之列。

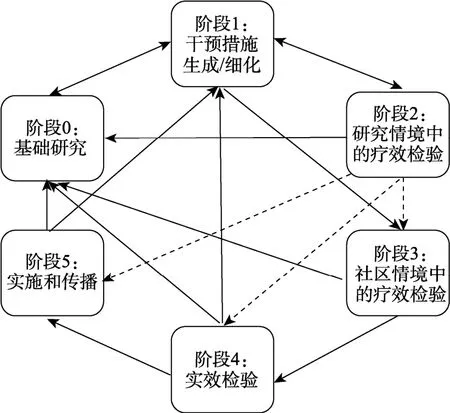

2 NIH 阶段模型

针对实验室情境下的干预措施难以在真实世界实施和传播的困境, Onken 等人(2014)提出了NIH 阶段模型(National Institutes of Health stage model)。该模型将干预措施的发展视为从基础科学到实施科学的连续体, 具体包括6 个阶段(见图1):阶段0 (行为改变机制的基础研究) — 阶段1(初步设计/细化和检验干预措施) — 阶段2 (研究情境中的疗效(efficacy)检验, 或纯粹“疗效”检验)— 阶段3 (社区情境中的疗效检验, 或混合“疗效−实效” (effectiveness)检验) — 阶段4 (社区情境中的实效检验) — 阶段5 (实施和传播)。阶段3是该模型最富特色的创新, 即在非实验室研究的真实社区情境下, 一方面通过控制干预保真度确保内部效度, 另一方面通过由社区临床实践者提供干预等措施兼顾外部效度, 从而在实验室情境的疗效研究和真实世界的实效研究之间搭起桥梁,以促进产出可实施性强的干预措施。基于临床干预研究中常有的认识误区, 该模型提醒研究者:在考虑从阶段2 到阶段3, 或阶段2 越过阶段3 直接抵达阶段4 或5 时, 要格外谨慎, 要有充分的依据和把握, 避免犯“盲目乐观”的错误。

图1 NIH 阶段模型:常见和警示途径

NIH 阶段模型具有三个重要特点:一是强调干预措施的发展应建立在对行为改变机制有清晰认识的基础上, 鼓励在每个阶段都去探索和检验疗效机制; 二是始终着眼于推动干预措施在真实世界实施, 提倡在发展干预措施过程中尽早考虑实施和传播, 鼓励在每个阶段同等重视疗效和实效, 以最终产出疗效和可实施性俱佳的成果; 三是各个阶段之间并非泾渭分明的线性关系, 而是迭代递归的循环关系, 每个阶段都可以着眼于提升可实施性, 不断优化和细化干预模式(阶段1 的工作), 也都可以探索和确认行为改变机制(阶段0的工作), 最终目标是产出可实施和传播的干预措施。

在临床研究中设计随机对照试验(Randomized Controlled Trial, RCT)时, 一般区分解释性(explanatory)和实用性(pragmatic)研究, 前者是在理想的研究情境下实施, 以最大限度地评估干预措施的疗效(效力); 后者则着眼实施和传播, 立足真实世界检验干预措施的实效(胡贵平, 詹思延,2018)。在实际研究中, 解释性和实用性并非彼此对立, 而是连续体的两端, 一项RCT 往往同时具备两种设计的部分属性, 只是偏重程度有所差异(Thorpe et al., 2009)。

NIH 阶段模型实质上是将临床心理干预研究在“解释性−实效性”连续体上进一步做出细分,在此基础上, 研究设计的属性可区分为机制探索、干预模式设计、疗效检验、实效检验、实施传播5 种属性。一项研究可以兼具这些属性, 只是在不同属性上的偏重程度存在差异而已。

受模型启发, 本文从阶段0 出发, 首先分析思考正念训练影响考试焦虑的机制, 之后对照5种研究设计属性, 从现有MI-TA 研究中概括出“初步检验疗效” (偏重于阶段1、阶段2)、“完善优化模式” (偏重于阶段1、阶段3、阶段4)、“促进实施和传播” (偏重于阶段4、阶段5)三种研究取向, 呈现和讨论各个取向的重要研究。最后再从阶段模型的视角, 结合正念干预的基本共性问题, 总结现有研究的不足, 提出未来改进方向和具体办法, 以期促进MI-TA 的实施和传播。

3 正念训练影响考试焦虑的机制

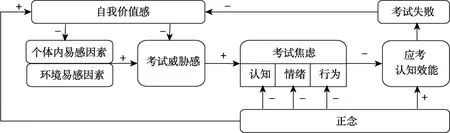

目前探索正念训练影响考试焦虑机制的研究较少, 很大程度上限制了干预措施设计的潜在有效性。本文综合已有理论, 先构建考试焦虑发生过程的模型, 再通过作用靶点分析, 构想正念训练影响考试焦虑的机制(见图2), 以为未来干预措施设计提供参考。

图2 正念训练影响考试焦虑的机制构想

3.1 考试焦虑的成分及发生过程

环境易感因素和个体内易感因素共同作用,使个体在考前体验到考试威胁感。环境易感因素包括:家长的高期望、教师对成绩的强调、同学间的竞争氛围、本场考试的重要性和难度等; 个体内易感因素包括:学生的智力水平、学习能力、应考技能、学业自我效能感、特质焦虑等(Lowe et al., 2008; Segool et al., 2014)。学业成就在学生的自我评价和外部评价中占有重要权重, 是构建自我意识的重要成分(Marsh & Martin, 2011), 因此考试威胁感很大程度上是自我价值感面临贬损风险而引发的恐惧感(Covington, 1992)。

考试威胁感激发个体产生认知、情绪和行为反应(von der Embse et al., 2021)。认知反应包括担忧(worry)和认知干扰(cognitive interference), 前者指与考试失败相关的闯入性消极想法, 比如考试失败之后家长失望和惩罚、教师和同学轻视、班级地位下降、前途暗淡等; 后者指任务无关的担忧想法占据注意资源, 损耗工作记忆, 降低执行功能, 从而导致认知效能下降(Eysenck et al.,2007; Spielberger & Vagg, 1995); 情绪反应包括情绪的生理指征和紧张感(tension), 前者主要指应激状态下自主神经系统所引发的生理表现, 比如出手汗、心率加快、呼吸急促等(Lowe et al.,2008); 后者主要指个体在现象学世界对生理指征的不适体验。在认知和情绪反应的基础上, 个体还会出现考试焦虑的行为反应, 比如学业拖延、逃避考试等消极的自我设障(self-handicapping)行为(Zeidner, 1998)。

认知、情绪和行为反应延伸到考前复习和考场答题过程中, 削弱了个体的认知效能, 使得复习和答题时的信息接收、存储和提取等认知过程受到严重干扰(Eysenck et al., 2007), 本有的知识掌握在考场上难以正常发挥, 加大了考试失败的风险。

考试失败引发自我贬抑(self-denigration), 进而导致自我价值受损, 学业自我效能感受到削弱,特质焦虑及其它使个体易感考试焦虑的环境变量也有可能受到强化, 最终使个体在未来体验到更高的考试威胁感, 从而再次启动考试焦虑的发生过程, 形成恶性循环(Spielberger & Vagg, 1995;Zeidner, 2007)。

3.2 正念训练作用靶点的分析

已有采用自评测量的RCT 研究探索了正念训练对考试焦虑不同成分的影响, 发现其可减少考试焦虑个体的担忧想法、任务无关思维、情绪化、生理指征(Dundas et al., 2016)和知觉压力(Sampl et al., 2017), 增加其积极想法(Cho et al., 2016),强化其认知情绪调节(Shahidi et al., 2017), 促进其更多采取积极应对方式(即更多问题解决导向,更少情绪化和逃避导向) (Zandi et al., 2021), 提升其自尊(Dundas et al., 2016)和一般自我效能感(Dundas et al., 2016; Sampl et al., 2017)。以下基于这些证据, 结合正念训练的起效机制和过程, 进行作用靶点分析。

正念训练以对身体感觉的觉察和接纳为重要途径, 或有助于平复考试焦虑的生理指征和紧张感, 促进情绪调节。当个体出现考试焦虑的生理指征时, 在习惯性的自动评判的驱使下, 往往直接将其体验为紧张感。正念训练强调好奇而敏锐地觉察身体感觉, 放下习惯性的自动评判, 并时刻保持开放和接纳的态度, 再将呼吸带到身体感觉强烈的部位释放紧张(Teasdale et al., 2014), 这个过程强化了副交感神经激活(Wu & Lo, 2008),促进了放松反应(Amutio et al., 2015), 同时一定程度上阻断了对身体感觉自动评判, 从而缓解了紧张感, 促进了情绪调节。

正念训练以对想法和情绪的觉察和接纳为重要途径, 或有助于消减考试焦虑引发的担忧想法和认知干扰, 维持认知效能。在考试焦虑引发认知干扰和负性情绪时, 正念训练强调当头脑中出现想法或情绪时, 只是及时觉察之, 并以开放和接纳的态度对其保持观察, 等待其自然消散, 而非进一步的认同和执着, 从而避免形成消极的想法和情绪链条, 促进了注意资源(Sumantry &Stewart, 2021)和工作记忆的尽快释放(Jha et al.,2019), 保护了执行功能(Mak et al., 2018), 消减了认知干扰, 维持了认知效能。同时, 个体能及时将注意从任务无关想法转换到当前任务, 也意味着其能较少采取自我设障的应对方式。

正念训练能够促进去固化(dereification)和自悯(self-compassion), 或有助于抵御考试焦虑引发的自我贬抑, 保护自我价值。在考试焦虑引发自我价值受损抑和降低学业自我效能感时, 一方面,正念训练强调对想法保持去固化(Lutz et al.,2015), 即仅把自我贬抑的想法当成是心理事件(mental events), 而非客观真实的自我表征, 从而最大化地消减自我贬抑, 保护自我价值。同时, 长期的训练有助于个体看清“自我”是如何由自己在头脑中主观建构的, 从而领悟到自我的“无常”性,不再过分认同关于“自我”的信念, 使减少与“自我”相关的苦恼体验成为可能(Hölzel et al., 2011);另一方面, 正念训练可促进自悯, 当个体面对考试失败时, 对自己倾向于宽容和理解, 而非苛责,并有可能把自身的经历和体验看作人类整体经验的一部分(Germer & Neff, 2019), 从而在更深层次保护自我价值, 打破考试焦虑的恶性循环。

4 以初步检验MI-TA 疗效为主要取向的研究

4.1 单次短时正念练习对考试焦虑的效果

研究者首先确认了简便易行的单次短时正念练习对考试焦虑的疗效。Colangelo 和Audet (2020)招募50 名大学生, 干预组和对照组分别完成20分钟的静坐冥想和折纸任务, 结果发现, 在前测分数无差异的情况下, 干预组状态考试焦虑的后测分数显著低于对照组(d= 1.33)。另一项研究在36 名大学生中设置正念观呼吸、非专注呼吸(不专注于任何特定目标, 自由心智游移)、担忧练习(深入思考一系列诱发焦虑的问题)三组进行对照, 通过算术测验诱发考试焦虑, 结果发现, 正念观呼吸组在测验前主观报告的心境更为平和(η² =0.10), 并在随后算术测验的准确性上显著优于非专注呼吸组(d= 0.56)和担忧组(d= 0.76) (Brunyé et al., 2013)。但这两项研究并未设置积极对照组,无法对比正念练习与其他常规干预的效果差异。

而在以其他短时干预作为积极对照措施时,并未发现单次短时正念练习呈现更优效果。一项研究的干预组进行15 分钟正念观呼吸练习, 对照组进行15 分钟书写方表达对于考试的感受, 结果发现两组在缓解状态焦虑和提升成绩上均有积极效果, 且效果无显著差异(Clinton & Meester,2019)。另有学者以15 分钟Mandala 图案涂色诱发正念状态, 以同等时长的自由绘画作为对照组, 选取大中小学生为被试进行了系列研究, 同样发现两组均能缓解考试焦虑, 且无效果差异(Carsley et al., 2015; Carsley & Heath, 2018, 2019,2020)。

4.2 MBSR 和MBCT 对考试焦虑的效果

多项研究确认了MBSR 或MBCT 对考试焦虑的积极效果(Ahmadi et al., 2016; Arjunan, N. K &Joxy Joseph, 2016; Malehmir et al., 2021; Seidi &Ahmad, 2018; Shahidi et al., 2017)。其中, Dundas等学者(2016)的研究较具代表性, 该研究对存在考试焦虑的70 名大学生进行MBSR 干预, 另选90 名普通学生作为空白对照组, 结果发现, 两组在干预前的考试焦虑、状态焦虑、自尊和总体自我效能感上存在显著差异, 但干预后, 组间差异已不显著。值得注意的是, 干预组的特质焦虑虽有所改善, 但仍与对照组存在显著差异, 这说明MBSR 尚不足以在特质层面对考试焦虑产生根本性的影响。另外, 本研究的追踪结果发现, MBSR对考试焦虑的效果在两年内得到了保持。另有多项研究也验证了相比空白对照组, MBCT 能有效缓解考试焦虑(Zandi et al., 2021; 洪程晋, 吴素梅,2020), 且效果能维持到 6 个月(Kaviani et al.,2011)。

然而, 这些研究同样存在未设置积极对照组的问题, 因此还无法判断正念练习是否比其他常规干预对考试焦虑有更好的效果。孟祥寒(2013)的研究一定程度上弥补了这一不足, 他综合MBSR 与MBCT 设计了7 周干预课程, 对照组进行同样时长的渐进式放松练习, 结果发现, 正念练习的效果优于渐进式放松(方差分析事后比较平均差 = 9.03,p< 0.01)。

4.3 两类MI-TA 练习成分的对比:保持正念练习完整性的重要意义

就已报告的效果量和与积极对照组的比较结果来看, 相比单次短时干预, MBSR 和MBCT 对考试焦虑的效果较为一致。显而易见, 后者在练习时长、带教者引导和讲解、团体支持、心理教育等方面存在绝对优势。此外, 两类干预中正念练习成分的差异更值得深思。

单次短时干预普遍缺乏开放监控成分, 忽略了正念练习的完整性。正念练习包含两种最基本的方法——注意聚焦(focused attention, FA)和开放监控(open monitoring, OM)。前者通过选定特定目标(通常为呼吸)作为注意的中心, 走神时反复将注意从分心物拉回到选定目标, 从而训练专注力(concentration); 后者不设特定目标, 搁置评判,如实观察意识中出现的一切现象(Lutz et al.,2008), 也称无拣择觉察(choiceless awareness), 被认为是正念的核心和精髓。回顾前述单次短时练习所运用的方法, 除Colangelo 和Audet (2020)采用的静坐冥想为由FA 过渡到OM 外, 其余采用的观呼吸或Mandala 涂色均为FA, 而MBSR 和MBCT 则两种练习均包含, 且存在由FA 到OM 的渐进过程(Lutz et al., 2015; Santorelli et al., 2017)。

OM 和FA 或分别作用于考试焦虑的不同成分, 后者不可代替前者。从练习操作来看, FA 一般通过观呼吸达成, 或更多作用于考试焦虑的生理唤醒和紧张感, 对于担忧和认知干扰成分则难以直接处理; 而OM 则强调对内在心理事件只是以好奇和接纳的态度予以充分观察, 即摆脱习惯性的自动评判, 不作进一步反应, 这个过程本身为认知重评创造了重要的前提(Garland et al.,2015; Hanley et al., 2021), 从而有利于对担忧和认知干扰进行积极处理和调节。尽管目前尚无直接对比FA 与OM 对考试焦虑效果的研究, 但Cho等人(2016)对比了观呼吸和认知重评对考试焦虑的效果, 发现观呼吸的效果并不优于认知重评(d分别为1.42 和1.23)。该结果说明, 单纯的FA 干预无法取代认知重评对担忧和认知干扰成分的干预, 或许从另一个角度验证了OM 对于MI-TA 疗效的重要性。事实上, 研究发现, 即便再延长练习时间, 只包括FA 的正念干预也可能难以显现特异效果 (Kindlon, 1983)。

佛教禅修基于丰富的练习经验, 更是强调FA和OM 的辩证统一关系。有学者将FA 和OM 分别对应于佛教禅修中的“止”和“观” (刘兴华, 2016;彭彦琴, 2020), 而佛教禅修认为止和观的关系如“车之双轮, 鸟之两翼”, 强调观要有深厚的止的功夫做基础, 即先要具备稳定而专注的注意能力,然后才能发展无拣择觉知的能力, 这个进阶的过程往往需要足够时长的练习。

可见, 从实现最优效果来看, 或许FA 和OM本就是完整正念练习的不同成分, 只是操作和功效各有侧重、练习阶段存在先后而已, 若受“还原论”习惯的影响, 人为将其强行割裂, 还能否称作“正念”干预值得学界深入探讨。未来研究可运用拆解策略(Dismantling Strategy)设计多臂RCT 进一步检验该假设, 以确认不同干预成分的具体作用, 以及FA 和OM 之间的有机联系, 这对于揭示MI-TA 的疗效机制, 设计便于实施和传播的高效干预措施十分重要。

此外, 不难发现, 两类干预似乎均未直接触及考试焦虑的自我贬抑成分, 结合前面对作用靶点的分析, 未来干预设计或可融入慈心禅等涉及自我仁慈的练习成分, 以提升MI-TA 的整体效果。

5 以完善优化MI-TA 模式为主要取向的研究

Ergene (2003)通过元分析研究发现, 整合了常规心理疗法和考试焦虑相关应对技能的干预措施效果最好。而上述4.2 部分的研究直接以MBSR或MBCT 作为干预措施, 并不涉及专门用来应对考试焦虑的特异性内容, 因此, 有研究者将应对考试焦虑的干预成分与正念训练结合起来设计干预措施, 以完善和优化MI-TA 的模式。

5.1 整合DBT 正念技能的干预模式

相比MBSR 和MBCT, DBT 中的正念模块将正念的理念转化为针对特定问题情境的、有步骤的、易操作的技能练习。基于此, Lothes 等(2021,2017)整合DBT 中的正念模块和MBSR 中的正念练习, 设计了MI-TA。该课程时长8 周, 每周进行1 小时团体干预。第1 周为课程导入, 第2~4 周依次学习DBT 中“What”技能的3 个模块:观察、描述、参与, 第3~7 周依次学习DBT 中“How”技能的3 个模块:不评判、一心一意(one-mindfully)、实际有效的(effectively), 第8 周为课程总结。此外, 学员需每天完成10~20 分钟的正念练习, 包括静坐冥想、身体扫描、山的冥想、湖的冥想等,并记录练习情况。在每周的团体干预中, 先了解学员上周正念练习的进展情况, 解答练习中的困惑, 之后教授本周的DBT 技能, 课程的核心部分是讨论如何将该技能用于应对考试焦虑, 最后以10 分钟正念练习结束。37 名大学生参与的RCT研究发现, 相比等待对照组, 该课程能有效缓解考试焦虑(η² = 0.65), 且在6 个月后随访到的9 名学生中, 效果比后测时有提升(η² = 1.14), 原因可能是这些学生对课程接受度高, 坚持性好, 潜在练习时间更长, 符合正念练习的效果累积效应。

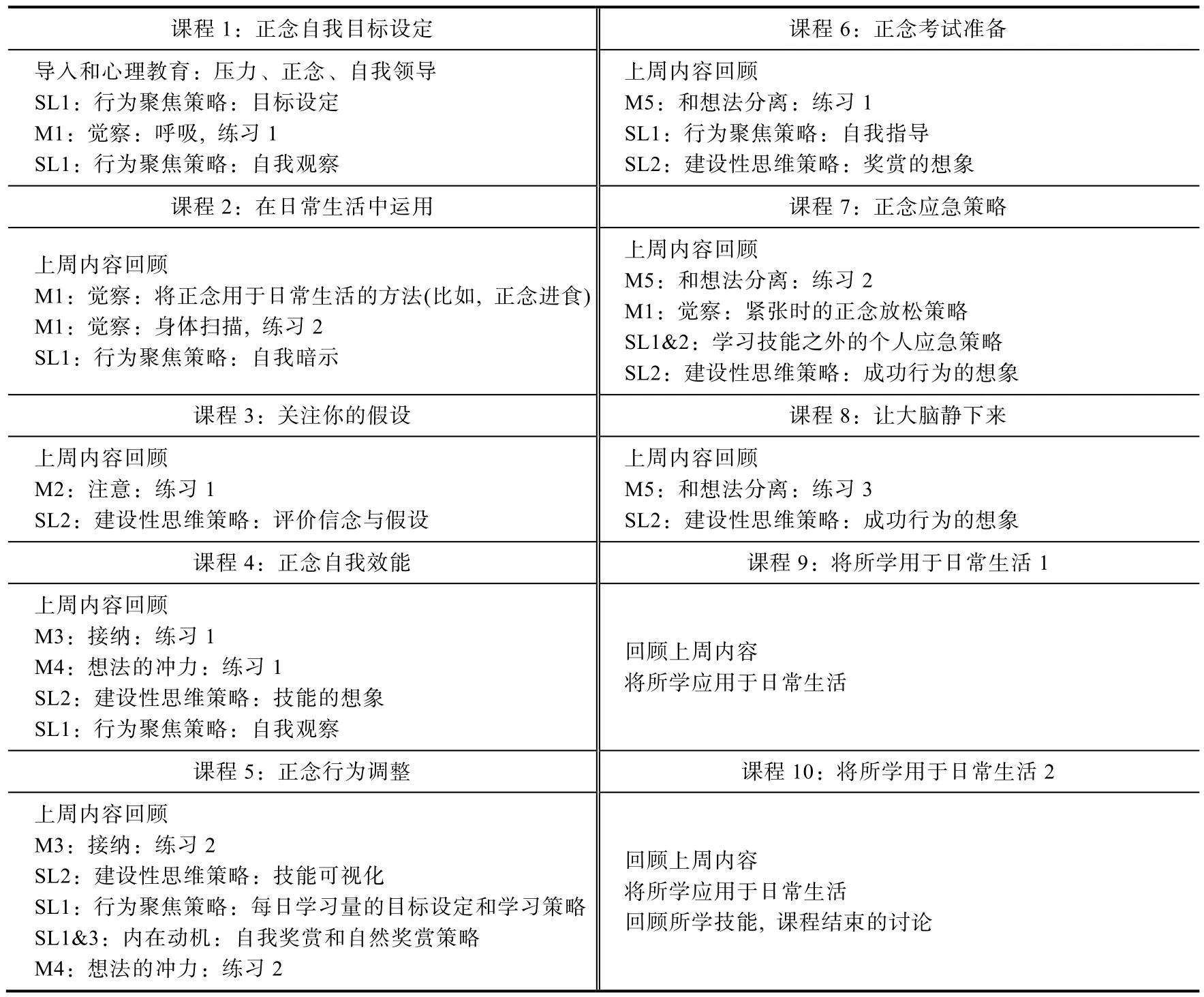

5.2 整合自我领导策略的干预模式

Sampl 等(2017)认为, 考试并非独立的事件,而是整体学业的一部分, 要想有效改善考试焦虑,必须有效应对繁重的学业压力。由此, 他们基于自我领导策略与正念在理论和实践上的联系, 整合两者设计了正念自我领导训练课程(Mindfulness-Based Self-Leadership Training, MBSLT)。该课程共10 次课, 每周1 次, 每次时长2 小时, 以10~15人团体辅导的形式, 由资深教练通过讲授、小组作业、指导性练习的方式实施。参与者还需完成家庭作业, 并记录练习的进展和体会。课程由5个正念模块和3 个自我领导策略组合而成:正念模块参照MBSR 设计, 包括:(1)通过基本的正念练习(比如呼吸练习和身体扫描)学会关注和觉察内在体验, 并将正念融入日常生活; (2)发展有意识地、灵活地注意转换能力; (3)发展对无法改变事件的接纳态度, 学习如何应对失败和日常烦恼;(4)不作评判地体会想法的冲力, 体会到心智由起起伏伏的想法构成; (5)和想法分离, 学习以非评判地态度观察想法, 从而使自己和所厌恶的想法分离。自我领导策略遵循自我领导理论提出者Neck 和Manz (2013)的建议而设计, 具体的课程结构和内容见表1。109 名大学生为被试的RCT研究发现, 相比等待对照组, MBSLT 课程有效改善了被试的考试焦虑(d= 0.96) (Sampl et al., 2017)。

表1 MBSLT 课程内容概览(Sampl et al., 2017)

5.3 优化干预模式的关键:以5 种教学意向为内核组织课程结构和内容

发展新的正念干预几乎都会想当然地借鉴MBSR 的结构或内容, 然而“知其然”的形式借鉴很难从根本上契合所有问题和情境, 把握MBSR “所以然”的内在原理才是关键, 才是对正念干预忠诚度的真正遵循。

MBSR 的核心原理或教学目的是教会学员以全新的(正念的)方式接触内在经验, 这种全新的方式体现了“无为而为”的东方智慧, 这与把“症状”视作问题去解决和消除的惯常思维截然相反1在MBCT 中, 这种全新的方式被称作存在模式(being mode),而消除症状的惯常思维则是相对应的行动模式(doing mode)。,这种悖论式的解决办法正是正念干预的特色和难点。正因此, MBSR 强调必须以学员和教师投入正式和非正式的正念训练所获得的切身体验为基础展开教学, 这是MBSR 在教学方法上的核心特色和要求。MBSR 课程结构、主题和练习项目的设置均是从外显层面服务和遵从于这一核心目的和教学方法要求的。

而对于教学目达成的内在原理, McCown 等(2010)基于深厚的教学和研究经验, 离析出MBSR 课程结构、主题和练习项目渐次聚焦的5种隐性教学意向(intention):体验新的可能性、发现具身性(embodiment)、培养觉察力、迈向接纳、增长慈悲心, 认为这些教学意向从内在合力指向了核心教学目的的实现。由此, 他们进一步提出,在针对特定问题和实施情境设计、改编和优化干预模式时, 关键在于将5 种教学意向作为内核组织课程结构和内容。

以此观之, Lothes 等人(2021)设计的干预虽然包括了MBSR 中的正念练习, 但从课程安排来看,仍是以讲授和讨论DBT 中的正念技能为主, 未能明确阐述和强调如何基于练习体验将教学意向与DBT 技能学习进行渗透融合, 正念练习似乎只是作为辅助手段帮助学员理解和掌握“what”和“how”技能, 且正念练习的安排次序也未能对应教学意向的内在次序。相比之下, MBSLT 中的正念模块1、3、5 明确体现了发现具身性、培养觉察力、迈向接纳的教学意向, 而模块4 和5 则直接支撑了MBSR 的核心目的, 次序安排也暗合了MBSR 教学意向的次序, 可见MBSLT 对于正念干预的内核有更好把握。但该课程仅是强调了正念和自我领导策略均具有缓解压力和促进自我调节的作用, 对于二者在教学操作上如何有机联系未能进一步阐明, 似乎只是两种干预成分的机械相加。另外, 该课程耗时较长, 执行过程复杂, 需要教师在正念干预和自我领导策略方面均有相当经验, 而既然正念干预本来就有促进自我管理的作用, 似乎可以聚焦教学意向适当简化自我领导的成分, 以提升易实施性。

总之, 上述两种干预模式在遵循教学意向内核、重视练习体验、干预成分有机整合和提升易实施性上还有很大改进空间。未来优化MI-TA 的模式时, 既要准确把握正念干预的教学意向内核,还要有机结合专门针对考试焦虑的特异成分, 同时着眼特定实施情境综合权衡课程结构, 才有可能产出效果和可实施性俱佳的干预措施。

6 以促进MI-TA 实施和传播为主要取向的研究

前述研究主要立足于理想的研究情境设计和检验干预措施, 被试也多为方便取样的大学生。而在真实世界中实施正念干预时, 往往面临许多困难, 比如8 周课程周期过长, 被试易脱落失访;干预保真度对执行者自身的练习经验和资质有较高要求; 课程外需较多的家庭自主练习, 被试易懈怠; 练习形式和内容略显枯燥, 被试容易失去兴趣; 经典的MBSR 和MBCT 干预模式, 对中小学生或其他特殊人群适宜性差; 中小学生受考试焦虑影响更为显著, 但受制于教学安排紧凑、校方认可和支持度等因素, 经典的正念干预模式难以开展, 等等。因此, 有研究者着眼于MI-TA 的实施与传播, 立足真实世界开展研究。

6.1 贴近真实世界目标群体促进实施和传播

多数研究基于方便取样的原则多以更接近研究情境的大学生作为被试, 实际上中小学生(von der Embse et al., 2013)、医护类专业的学生(Quek et al., 2019)等特殊群体因身心发展或学业繁重等原因, 受考试焦虑的困扰更为严重, 对MI-TA 的需求也更迫切。

针对国内中小学生群体的需求现状, 我国学者开展了系列研究, 结果表明, 立足真实世界专门设计的干预措施能够有效契合实施情境、缓解中小学生的考试焦虑(蔡宇潇, 2017; 郭炳豪, 孙健, 2019; 孟祥寒, 2013; 孙一菲, 2021; 田媛,2019; 徐恩秀, 2021; 许莹, 2018)。其中, 孙一菲(2021)关注到了亚临床注意缺陷多动障碍(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD)症状在小学生群体中多发、继而导致考试焦虑的现象, 专门开发了8 周MI-TA 课程, 该课程结合儿童形象思维的特点, 对传统正念练习进行了灵活改造(如:“正念呼吸:像青蛙一样静坐的练习”等)。RCT (n= 63)研究结果发现, 相比空白对照组,该课程有效缓解了考试焦虑(d= 0.77), 并与认知行为训练的效果(d= 0.85)无显著差异, 表明该课程具有一定前景。

针对学业繁重、毕业要求高导致考试焦虑多发的医护类学生群体, 多项研究评估了MI-TA 的可实施性问题。如Teribury (2021) 招募23 名护理专业学生参与研究, 运用知名冥想移动 APP “Headspace”实施干预, 结果发现, 考试焦虑分数有显著缓解, 而且当练习时长超过 200 分钟后,正念练习时长和考试焦虑分数呈负的线性关系(r= −0.567,p= 0.022), 提示需坚持正念练习200 分钟以上才能显现效果。但由于纳入被试较少, 且缺乏对照组, 该结论仍有待确认。其他研究也存在类似问题, 如被试量小(Nolan, 2021), 未设置对照组, 干预成分仅为FA (Khentigan, 2021)等,导致这类研究的结果目前并不一致。

6.2 依托多媒体课程和数字化自助干预促进实施和传播

对执行者经验和资质的高要求、需付出大量时间和高额费用、干预形式和内容枯燥等因素一直是限制正念干预实施和传播的障碍, 而多媒体课程和数字化自助干预投送广泛、简便易行、费用低廉的特点有助于克服上述问题, 基于此, 研究者开展了MI-TA 的实施研究。

在多媒体课程方面, 美国资深正念导师Jack Kornfield 和Tara Brach 录制的《每日正念》音频课程共40 讲, 每讲10 分钟左右, 许莹(2018)在RCT 研究中检验确认了该课程对于缓解国内高一文科生考试焦虑的积极效果和易实施性。Quirk(2020)则以专为青少年开发的正念音频课程“A Still Quiet Place for Teens”为干预措施, 该课程包括三个练习:静修(Rest)、应对想法、STAR (Stop,Take a Breath, Accept, Resume)。43 名高二学生为被试的RCT 研究发现, 相比空白对照组, 干预组的考试焦虑情绪性成分后测值显著低于空白对照组(η² = 0.24), 而担忧成分差异不显著。如4.3 部分所述, 这一结果的可能原因是:考试焦虑的情绪性成分可通过FA 练习产生的放松效应得到缓解, 这个效果跟随音频练习即可达成; 而对于担忧成分, 涉及到更高阶的OM 练习, 或许课程所包含的OM 练习量还不足够。

在数字化自助干预方面, 除前述 Teribury(2021)的研究外, Chancey (2020)借助手机APP 设计了MI-TA, 课程时长8 周, 内容包括FA、OM、正念进食、正念行走、静坐冥想和正念慈悲, 以及如何应用正念技能应对考试焦虑, 每周发送讲解视频, 并定时自动提醒练习。然而干预组的效果并不理想, 与空白对照组相比未出现显著差异。原因可能有两方面:第一, 数字化自助干预少了真实的执行者这一重要变量, 效果会在多大程度上打折扣值得进一步讨论, 这个问题也是今后开展数字化自助干预特别要注意的; 第二, 尽管本研究采用数字化自助干预是着眼于实施和传播, 但并未选取存在考试焦虑困扰的学生, 参加研究可获得额外学分可能是吸引被试的更重要原因, 这会导致被试的真实世界属性较弱, 还可能存在虚假报告日常投入训练的情况, 这些都可能导致差异不显著的结果。

以上两方面尝试表明, 多媒体课程和数字化技术有利于克服障碍、促进实施, 但也容易出现对考试焦虑的担忧成分效力不足的问题, 这是未来设计课程需要结合真实世界特点特别进行改进的部分。MI-TA 的临床实践所处的真实世界极其广阔、复杂和多变, 除干预措施本身外, 还要考虑外部环境(如地区的经济、社会和文化因素等)、内部环境(如学校的组织结构特征、文化氛围、沟通特征等)、利益相关方(如干预提供者、学校管理者、家长和学生本人的知识、信念等)和实施过程(包括计划、参与、执行、评估与反思)。因此, MI-TA的实施和传播研究还任重道远, 未来应在实施科学框架下大力开展这类研究(屈智勇 等, 2017),不断促进MI-TA 的实施和传播。

7 总结与展望

顺应正念在临床心理学界流行的热潮, 研究者将其应用于考试焦虑的干预, 并在初步验证疗效、完善干预模式、促进实施和传播三个取向均有一定数量的代表性研究, 但对照NIH 阶段模型旨在推动和促进干预措施实施和传播的初衷, 结合正念干预研究易忽视的基本问题, 已有MI-TA研究还存在以下不足, 需在未来进一步解决。

第一, 阶段0 探索正念训练影响考试焦虑疗效机制的基础研究较少, 对于正念如何影响考试焦虑还缺乏全面准确的认识, 导致设计干预措施时存在头痛医头或无的放矢的问题, 一定程度上阻碍了MI-TA 的实施和传播。现有的RCT 在设计干预措施时, 对于其所依据的疗效机制, 各执一角, 莫衷一是, 无法做出清晰而全面的阐释。实际上, 考试焦虑虽有其特殊性, 但细分其成分,不离基本的“生物−心理−社会”要素, 剖析其过程,不离基本的神经、认知、情绪机制。而正念在生物、心理、社会层面的疗效, 以及正念产生疗效的神经、认知、情绪机制均已有较充分的研究成果, 这也正是正念干预具有跨诊断广泛疗效的内在原因。因此, 可以基于这些成果做出更为全面的MI-TA 疗效机制假设, 本文在3.2 部分所做的分析就是这样一种尝试, 其目的也是为未来干预措施设计和疗效机制探索提供参考。NIH 阶段模型强调明晰行为改变机制对于发展具有实施和传播潜力的干预措施的重要性, 并提倡在发展干预措施的每个阶段都去检验疗效机制。基于此, 未来研究中, 应更加重视对疗效机制的探索, 通过遵循确认疗效机制的基本准则(Kazdin, 2009), 精心设计对照措施(Davidson & Kaszniak, 2015), 在组间平衡正念干预的共同疗效因素, 分离特异性疗效因素, 不断检验和厘清MI-TA 的疗效机制。

第二, 偏向于阶段1 和2 的解释性研究较多,偏向于阶段3、4 和5 的实用性研究较少, 限制了MI-TA 的实施和传播。如前所述, 干预研究设计中, 解释性和实用性是连续体的两端, 并无非此即彼的绝对之分, 但研究者往往目的不够明确,想当然的偏重于解释性的目的去设计研究, 这也是目前正念干预研究中普遍存在的问题(Dimidjian & Segal, 2015), 这种状况很大程度上限制了干预措施的实施和传播。实际上, 在明确研究目的是偏向于解释性还是实用性的前提下,可借助PRECIS (pragmatic - explanatory continuum indicator summary) -2 工具(Loudon et al., 2015),根据目的优化研究设计的各要素。基于NIH 阶段模型的视角, 为促进实施和传播, 未来研究可多侧重实用性目的, 开展阶段3、4 和5 的研究。具体来说, 在研究设计方面, 可灵活选用经典RCT以外的其他试验设计, 如阶梯设计、效果−实施混合设计、中断时间序列设计、多阶段优化策略等(谢润生 等, 2020); 在被试方面, 可筛选纳入高考试焦虑特质的学生; 在干预模式方面, 可以MBSR 的5 种教学意向为核心, 结合实施情境的特殊性灵活设置课程结构和内容; 在对照措施方面, 采用针对考试焦虑的认知行为疗法等其他常规干预作为积极对照措施; 在测量方面, 尽可能结合真实考试情境加以测量, 并设置随访以观察疗效的持久性; 在结局指标选择方面, 除考试焦虑外, 可增加学校、家长、学生均关注的考试成绩及其他重要指标。

第三, 对正念干预研究的一些基本问题存在不同程度的忽视, 导致对MI-TA 疗效的解释不够充分和客观, 进而影响到MI-TA 的实施和传播。诸如正念练习的完整性、练习累积效应和“剂量−反应”关系、干预实施者资质、跨文化适宜性等实施正念干预的基本问题, 尽管目前并无明确的研究定论(Wielgosz et al., 2019), 但对这些问题, 不能以手册化实施为理由想当然地简单对待, 甚至视而不见, 而应尽可能在充分理解和把握的基础上设计和实施正念干预。首先, 尽管少于30 分钟的单次短时正念练习具有缓解考试焦虑的疗效,但这样的疗效可能主要是基于FA 练习带来的放松反应。对于新手, OM 的练习需要建立在相当强度FA 练习基础之上, 因此要想真正检验正念的疗效, 或许必须在保证练习时长的基础上同时包括FA 和OM 练习, 不可一味追求易于实施而忽视了正念练习的完整性。其次, 正念练习对应着特定大脑区域活动状态的调整, 而要想达到神经重塑或特质层面的效果, 必须以练习的累积效应做基础(Davidson & Kaszniak, 2015)。尽管精确的“剂量−反应”关系还无定论, 但设计和实施干预时,收集诸如被试的认可度和接受度、主动练习意愿、

家庭作业完成情况等依从性数据对于解释疗效至关重要。再次, 正念是一种注意力训练方法, 更是一种存在方式(Way of being) (Lutz et al., 2015)和生活态度。练习的方法容易掌握, 而态度的内涵则可能需要投入大量“闻” “思” “修”的努力才能领悟。基于培训和训练而获得的教学资质一定程度上保证了实施者对正念态度的掌握, 从而有利于促进被试对正念态度的学习和领悟。实际研究中,尽管实施者的资质能够客观描述, 但其对于正念态度的掌握和领悟却很难客观衡量, 在解释疗效时应充分考虑这个因素。另外, 非教师−学员实时互动的数字化正念干预研究更应考虑到这个因素。最后, 正念源于东方佛教文化, 其自我观是“无我” (彭彦琴 等, 2011; 彭彦琴, 沈建丹, 2012),自我是要不断放下的, 而在西方文化语境下则恰恰相反, 自我是需要被不断加强的。努力在考试中脱颖而出正是加强自我的重要途径, 以“无我”的文化达成“强我”的目标会遇到怎样的问题还不清楚, 但在干预实施中保持对文化差异的敏感性,对于解释疗效很有必要。总之, 在实际研究中, 尽管以上问题难有清晰而量化的决断和处理办法,但在设计研究、实施干预、解释结果时, 应始终对其保持敏感, 尽可能在问题的两端把握平衡,才能更好地促进干预措施的实施和传播, 这是未来MI-TA 研究必须要重视的。

致谢:审稿专家和编委对作者深入学习思考和修改完善论文提供了宝贵意见建议和非常有益的启示, 在此表示诚挚的感谢和敬意!