中国情境下职业使命感的内涵结构、前因变量及激发机制*

2023-12-14谢宝国张晓文缪佳玲张欣柔

谢宝国 张晓文 缪佳玲 张欣柔 徐 嘉

(1 武汉理工大学管理学院; 2 武汉理工大学数字治理与管理决策创新研究院;3 武汉理工大学创业学院, 武汉 430070) (4 武汉大学哲学学院心理学系, 武汉 430072)

1 问题的提出

“Dutton 等(2000)对28 位医院清洁工进行了研究, 每个人的工作内容都一样。研究发现, 把清洁工作看成事业的人使工作变得更有意义, 他们把自己的工作看成是治疗病人的重要一环, 不仅主动提高工作效率, 而且还能预见医生和护士的需求, 使医护人员有更多精力用于治疗病人, 而且他们会主动增加自己的工作。相反, 把清洁只当工作的人仅会完成分内工作。其实即使我们没机会访问这些清洁工, 我们大概也能猜到, 那些赋予工作更多积极意义的清洁工, 将从工作中收获更多价值感、成就感, 拥有更多心流体验的机会。他们不仅更尊重自己的工作, 同时也会受到更多人的尊敬。” (Wrzesniewski & Dutton, 2001,p.190−191)。

“人们为什么工作?”这是管理学研究和实践最重要问题之一。特别是, 随着数字化时代的到来以及“新生代(即Z 世代)”员工已逐渐成为职场主流, 这一问题变得愈发重要。一方面, 数字技术使得组织变得更加开放、扁平、灵活, 同时也使得个体拥有了更强大的认知与决策能力以及更自由的工作时间与空间选择。在数字化时代下, 组织越来越难以通过“胡萝卜+大棒”的传统管控模式达成高绩效目标, 组织控制越来越需要通过影响个体的自我影响或自我调节系统来达成预定目标(张志学 等, 2021)。特别是, 新冠疫情的爆发极大促进了我国各类组织的数字化转型, 远程办公、灵活工作等被各类组织广泛采用。数字化转型赋予了员工更大自主性, 但也意味着员工需要更深刻理解工作的深层次意义, 以获得自我引导和自我控制的内驱力。另一方面, 追求生命意义本身是人类的基本动机(Frankl, 1959)。特别是,“新生代(即 Z 世代)”员工已逐渐成为职场主流,他们是在相对比较富裕的经济环境下成长起来的,渴望在工作中实现自我价值。他们常常会不自觉地问这样一个问题: “我为什么从事我的工作, 我工作的意义是什么?”不同于传统工作动机, 职业使命感(calling)作为个体对自我身份与特定工作角色之间深层次、富有意义链接的认知, 为个体践行特定工作角色提供了“最强烈” (Bellah et al.,1985, p.66)、“最深层” (Hall & Chandler, 2005, p.160)的意义来源。因此, 在企业数字化转型以及人们对深层次工作意义追寻愈发强烈的双重影响下,职业使命感对于组织管理实践就显得愈发重要。比如, 任正非从员工激励的角度不断强调职业使命感的重要性。他指出“……推动他们每日奋斗的是一种精神, 一种源自本能的对事业的热爱和激情, 非此别无其他法” (田涛, 吴春波, 2012,p.48)。自十九大以来, 我们国家更是从社会治理的高度一直强调使命感的重要性。习近平总书记在致信全国个体劳动者第五次代表大会时指出“广大企业职工要增强新时代工人阶级的自豪感和使命感, 爱岗敬业、拼搏奉献, 大力弘扬劳模精神和工匠精神。”鉴于使命感对组织管理甚至是社会治理的重要价值, 近10 年来学术界见证了职业使命感在管理学、心理学中再度复活, 相关研究成果呈现爆发式增长(Thompson & Bunderson,2019)。“尽管职业使命感这一概念为如何理解个体与自身工作以及组织的关系提供了独特而强有力视角” (Thompson & Bunderson, 2019, p.421),但是仍然有一些值得继续探讨的问题。

第一, 中国情境下员工职业使命感的内涵结构是什么?职业使命感是一个高度情境化和文化依赖的概念(Thompson & Bunderson, 2019)。虽然中国文化中随处可见职业使命感的痕迹, 但是作为一个科学构念却是“舶来品”。最新实证研究显示, 基于西方文化开发的职业使命感量表在韩国、印度等东方国家中表现出了很大程度的不适用(Autin et al., 2017; Kim et al., 2017)。因此我们不能完全移植现存西方职业使命感量表, 需要中国学者基于中国文化情境探索职业使命感的内涵与结构, 并开发出相应测量工具。

第二, 造成职业使命感动态变化的消极影响因素是什么?现实生活中, 有的人能够初心如磐,而有些人则迷失自我。从理论上来说, 职业使命感作为个体对待工作的目标取向(Cho & Jiang,2022; Wrzesniewski et al., 1997), 学者普遍认为它会随着时间变化而产生动态变化(Bloom et al.,2021; Dik & Duffy, 2009; Thompson & Bunderson,2019), 然而目前学界对造成职业使命感动态变化的影响因素特别是消极因素还知之甚少(Lysova et al., 2019)。

第三, 组织如何采用微观管理实践激发职业使命感?虽然先验假说(priori hypothesis)认为个体的职业使命感在其人生早期就已经形成, 但是后验假说(posteriori hypothesis)认为职业使命感是个体在特定职业领域内经历积极职业体验的结果。最近, 后验假说得到了纵向研究和质性研究的证实(Bloom et al., 2021; Rosa et al., 2019)。那么,问题来了, 组织如何基于后验假说采用微观管理实践对个体的职业使命感进行主动干预?对此问题的回答, 需要探究清楚职业使命感动态变化的微观激发策略。然而, 目前学术界对该问题涉及得非常少, 不能满足管理实践的现实需求(Thompson & Bunderson, 2019)。

2 国内外研究现状

2.1 职业使命感的内涵

不管是在西方还是在中国, 职业使命感这一概念长期存在于社会文化之中并且被人们广泛认知。概括而言, 目前学术界对职业使命感的界定主要有三种代表性视角: 古典主义观点(classical perspective)、现代主义观点(modern perspective)和新古典主义观点(neoclassical perspective)。古典主义观点具有浓烈的宗教色彩, 强调天命(destiny)和个人义务(personal duty)。代表性学者为Luther和Weber。此视角将职业使命感界定成为了荣耀上帝, 个人有责任或义务发现能最佳发挥上帝赋予自身天赋和才能之地(Bunderson & Thompson,2009; Lepisto & Pratt, 2017); 现代主义观点强调自我实现, 代表性学者有Dobrow 和Tosti-Kharas(2011)、Hall 和Chandler (2005)。比如, Dobrow 和Tosti-Kharas (2011)将职业使命感定义为“个人在特定工作领域中所体验到的一种强烈、有意义的激情” (p.1003)。Hall 和Chandler (2005)将职业使命感定义为“一种知觉为自己生命目的的工作”(p.160); 新古典主义观点既强调个人重要性也强调社会重要性, 代表性学者包括 Dik 和 Duffy(2009)、Bunderson 和Thompson (2009)等。比如,Dik 和Duffy 将职业使命感界定为“一种超越自我的超然召唤, 即召唤个体以展现或获得目的或意义感以及以他人为导向的价值观和目标作为基本动机来源的方式去践行特定生命角色” (p.427)。

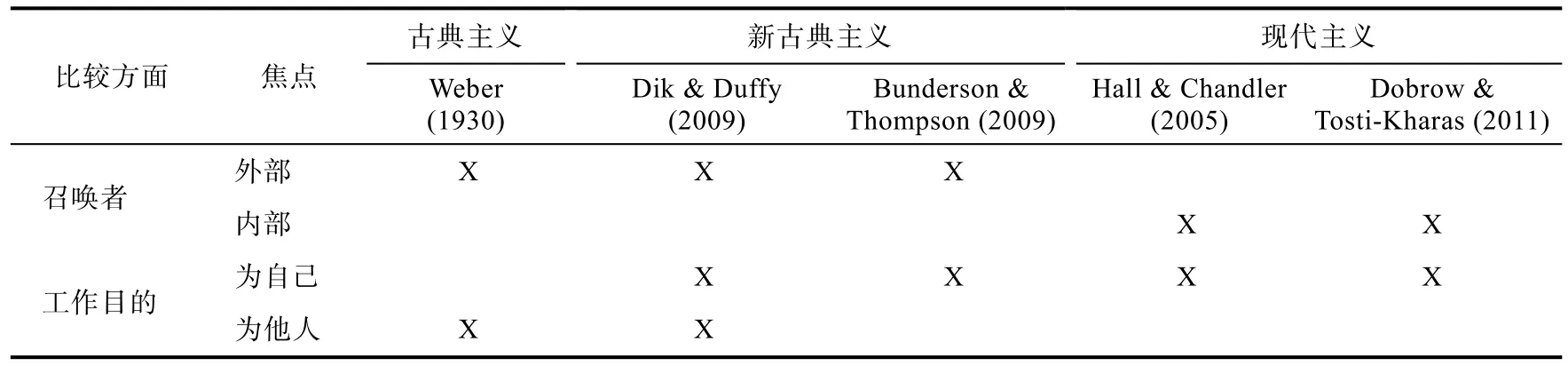

虽然西方学者对职业使命感的界定存在一定争议, 但是这些争议主要围绕召唤者(外部还是内部)、工作目的(为自己还是为他人)展开。由表1可以看出, 三种视角最明显的区别在于召唤者(caller)的来源。古典主义由于继承了犹太教−基督教传统(Judeo-Christian heritage), 强调上帝是唯一发出召唤的主体。新古典主义则淡化了宗教色彩, 转向世俗化, 认为发出召唤的外部主体可以是多源的(比如, 超自然力量、家庭传统、社会需求等) (Dik & Duffy, 2009)。现代主义则完全世俗化, 强调召唤的主体源自个体内部而非外部。

表1 职业使命感概念界定视角的比较

2.2 职业使命感的动态变化

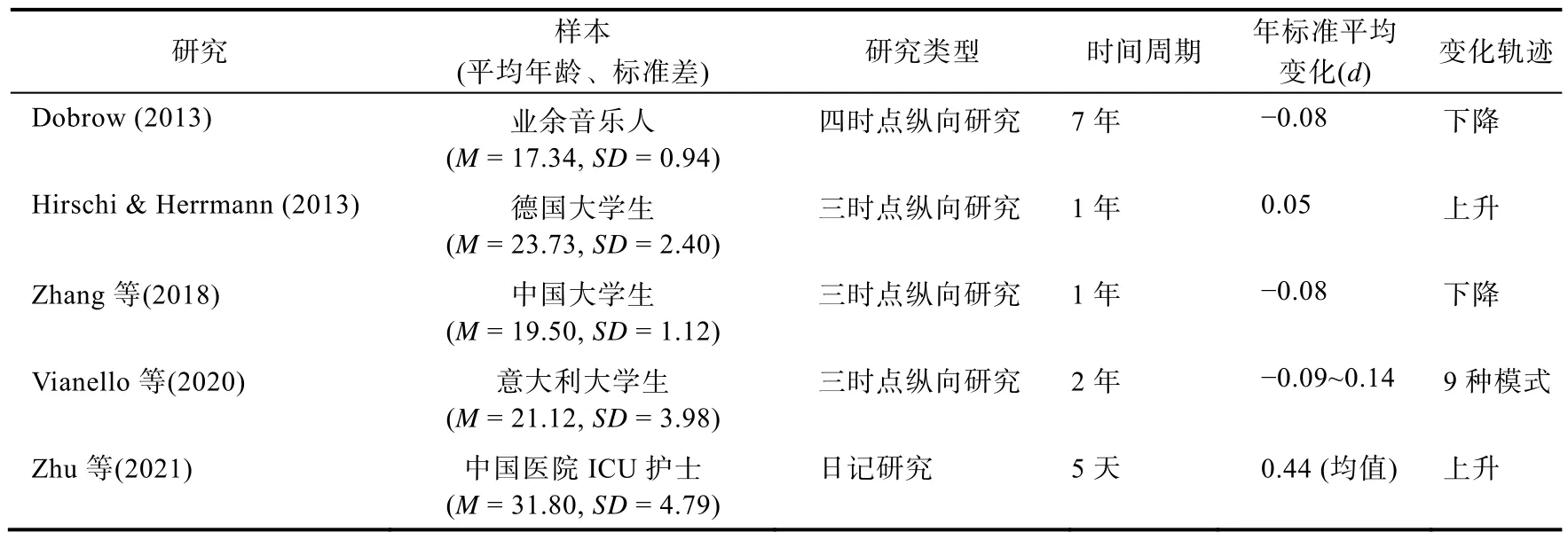

先验假说认为职业使命感是基本人性中的一部分, 因此职业使命感在个体人生中的早期就会展现出来(Bunderson & Thomson, 2009), 进入职业领域后也不会发生动态变化。该观点还认为职业使命感具有动机性力量, 为个人成年后的职业选择和发展提供了目标和努力的方向, 个人需要做的是跟随自己的内心选择与使命匹配的职业或工作。虽然现实生活中确实有一部分人的职业使命感源于人生早期经历(Rosa et al., 2019), 但是先验假说目前尚未得到实证研究的支持。与先验假说不同, 后验假说认为职业使命感的发展是个体卷入特定职业领域, 获得满意、有意义、有趣职业经历的结果。因此, 学者普遍认为职业使命感是一个动态变化的概念(比如, Bloom et al.,2021; Dik & Duffy, 2009; Elangovan et al., 2010;Lysova et al., 2019; Thompson & Bunderson,2019)。从实证研究来说, 有4 项纵向研究和1 项日记研究对职业使命感的动态变化展开了研究(见表2)。从这些研究可以看出, 职业使命感是一个动态变化、可延展(malleable)的概念。

表2 职业使命感随着时间而产生动态变化的相关研究

2.3 职业使命感的影响因素

作为一个比较新的研究话题, 职业使命感的研究主要集中在概念界定以及探讨其积极效应(比如, Cho & Jiang, 2022; Dobrow & Heller, 2015;Kim et al., 2023; Xie et al., 2016; 2017)和消极效应(比如, Hirschi et al., 2019; Lysova et al., 2018; Shin et al., 2022), 只有少量研究考察了其前因(详见:Lysova et al., 2019; Thompson & Bunderson,2019)。现有研究发现, 职业使命感主要受到个体差异变量和社会情境因素的影响。在个体差异变量方面, Dobrow (2013)的研究显示, 音乐专业学生的行为卷入度高, 其职业使命感水平也越高,而能力对初始职业使命感和职业使命感的变化均没有影响。Creed 等(2016)的研究显示, 具有同化目标取向的大学生因为能对职业产生积极投入而对职业使命感具有正向预测作用。相反, 具有顺应目标取向的大学生因为容易对职业产生脱离而对职业使命感具有负向预测作用。Zhang 等(2018)对中国大学生的纵向研究显示, 个体的真实性可以显著正向预测职业使命感, 而自我疏离和接受外部影响则会显著降低职业使命感。Rosa 等(2019)的研究显示, 清晰的职业认同、积极投入学习对职业使命感具有积极影响。在社会情境因素方面,组织或社会支持(Dobrow, 2013; Rosa et al., 2019;黄丽 等, 2019)、积极领导行为(郑晓明 等, 2017)对职业使命感具有积极影响。Zhu 等(2021)从事件角度考察了生命事件对职业使命感的影响。Zhu等连续5 天的日记研究显示, 重症监护室内的紧急事件数量可以显著提升护士的职业使命感。另外, 还有研究显示职业地位对工匠技能人才的职业使命感具有积极影响(赵琛徽, 陈子萌, 2021)。

2.4 职业使命感的激发策略

对职业或工作要有使命感一直是各类组织倡导的价值取向, 因此各类组织对提升和激发员工职业使命感表现出了相当大兴趣, 相关策略建议也大量见诸于各类以实践为导向的出版物上。礼来基金会(Lilly Foundation)甚至向美国88 所大学提供了1.713 亿美金用于提升大学生的职业使命感(Duffy & Dik, 2013)。然而, 在学界目前仅有两篇实证研究对职业使命感的激发策略进行了专门探讨(Dik et al., 2011; Dik & Steger, 2008)。Dik 和Steger (2008)的研究显示, 融入职业使命感的生涯发展工作坊可以有效提升参与者的职业使命感。另外, 还有一些学者对如何激发个体职业使命感提出了一些建议。比如, Buis 等(2019)指出为团队成员提供工作意义、目的和对他人产生价值等诸多积极职业经历有助于提升个体的职业使命感。Duffy 等(2014)指出通过在工作领域中增加承诺、发现意义和获得满足可以提升个体的职业使命感。Rosso 等(2010)则指出领导者通过意义建构活动可以促使员工超越个人需求或目标而提升员工的职业使命感。Duffy 和Dik (2013)认为在工作中通过与可触知的(tangible)、亲社会取向的目的产生联结可以激发个体的职业使命感。田喜洲等(2013)认为, 通过强调组织使命、植入精神信念、工作设计、提升经济状况等可以驱动员工由谋生/职业取向向使命取向转变。

2.5 文献总结

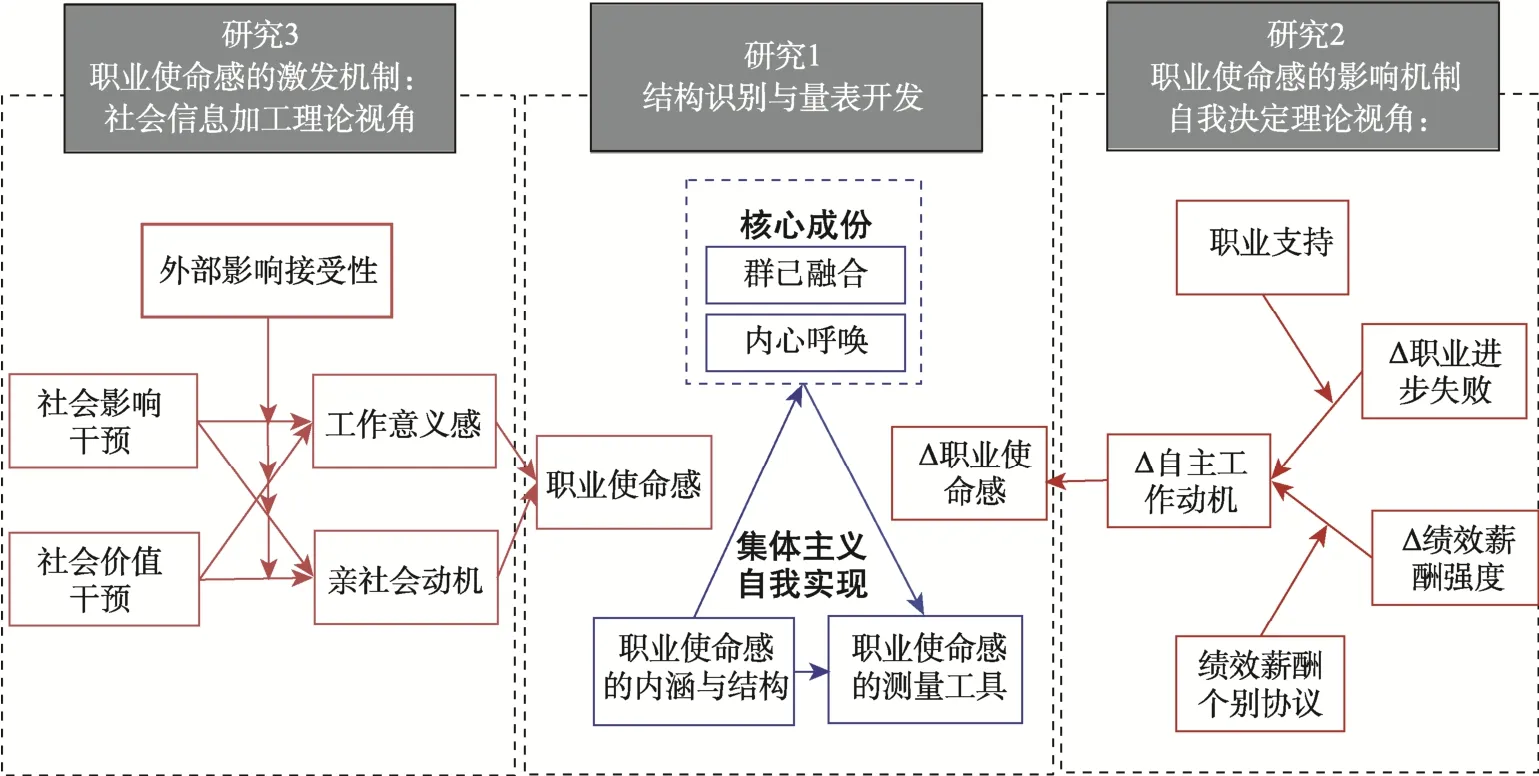

随着职业使命感被科学化之后, 相关实证研究在组织行为学、职业心理学等领域呈现爆发式增长(Duffy et al., 2018; Thompson & Bunderson,2019)。虽然国内外学者就职业使命感的内涵结构、动态变化、影响因素以及激发策略进行了有益探讨, 但是相关研究仍然非常缺乏。该领域存在如下三个值得中国学者进一步探讨的关键科学问题(见图1): 第一, 中国情境下员工职业使命感的内涵是什么?如何测量?第二, 造成职业使命感动态变化的消极因素是什么?内在机制又是什么?第三, 组织如何采用微观管理实践主动激发员工职业使命感?对上述三个关键科学问题的回答能够有力推进职业使命感的理论研究, 满足管理实践的现实需求。

3 研究构想

本研究致力探索中国情境下员工职业使命感的发展机制, 从内涵结构、影响因素到激发机制共包括3 个相互联系并层次递进的课题(见图2)。3 个研究都围绕中国情境下员工职业使命感的发展变化而展开, 分别关注以下3 个研究议题: (1)职业使命感的内涵是什么?结构是什么?如何测量?(2)造成职业使命感动态变化的消极影响因素有哪些?内在机制又是什么?(3)组织如何采用微观干预手段对职业使命感进行激发?

图2 本研究的整体研究框架

3.1 研究1: 自我导向还是他人导向?中国情境下员工职业使命感的内涵与结构

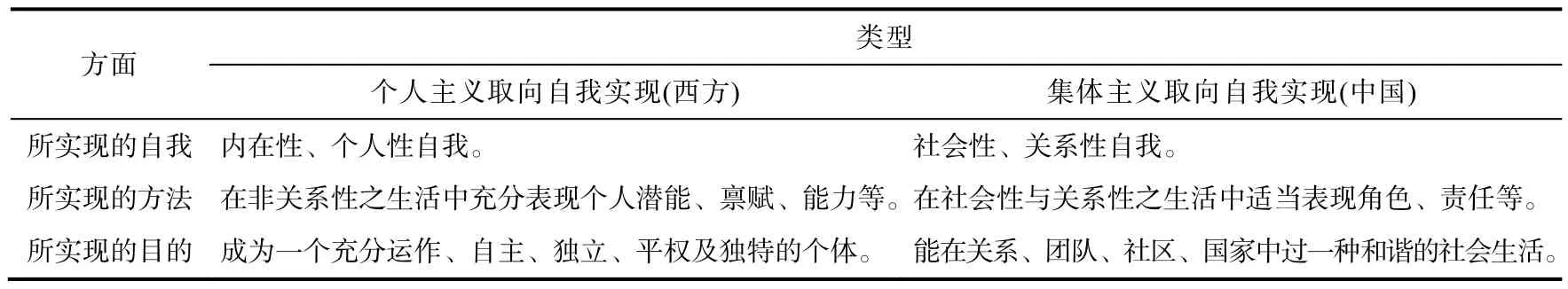

由表1 可以看出, 工作目的(为自己还是为他人)、召唤者(内部还是外部)是职业使命感的两个核心构面。因此, 本研究从工作目的和召唤者这两个方面入手分析中国情境下员工职业使命感的内涵与结构。首先, 从工作目的来说, 受到儒家伦理的影响, 中国人推崇的是集体主义取向自我实现而非个人主义取向自我实现。二者区别, 详见表3。

表3 东西方文化中的自我实现 (杨国枢, 陆洛, 2009)

与西方的个体主义取向自我实现不同, 中国人的自我实现是集体主义取向的自我实现。即,坚持人我并重、群己兼顾的原则, 实现“大我”和“小我”或“公我”和“私我”相互依从。“似乎‘他人’总在‘自我’现身的同时出现, 如影随形, 时刻提醒着我们华人自我最核心的互依性” (杨国枢, 陆洛, 2009, p. 245)。简单而言, 从工作目的来说, 那些将个人目标与集体目标相结合的人常常被中国人视为具有职业使命感的人。因此, 从工作目的来说, 本研究认为群己融合(即个人觉得工作中实现自我价值与贡献社会相互融合、不可分离)是中国情境下职业使命感的核心维度。虽然新古典主义职业使命感提出了工作目的“既为自己, 也为他人”的观点, 但其从元素主义视角分别提出了“目的性工作”和“亲社会意图”两个维度。而本研究则从整合视角提出了“群己融合”维度。我们认为群己融合更加准确刻画了工作目的“既为自己,也为他人”。比如, 在李克特5 级计分情况下, 张三在“超然召唤”、“目的性工作”、“亲社会意图”三维度的得分模式如下: 3、2、4; 李四在“超然召唤”、“目的性工作”、“亲社会意图”三维度的得分模式如下: 3、4、2。虽然张三和李四在CVQ 上的总得分均为9, 但是内部模式却表现出很大差异。从工作目的来说, 张三“为他人”的倾向更强, 而李四“为自己”的倾向更强, 这种细微差异有其重要理论和实践意义。我们认为中国情境下职业使命感的群己融合维度是职业使命感的规范价值表达, 反映了个人对所选择工作的利他和利己考虑。

其次,从召唤者来说, 本研究认为中国现代情境下员工职业使命感的召唤者应源自个体内部而非外部。在封建社会时期及近代相当长时间里,受制于生产力水平, 以集体目标为核心的群体至上成为文化观念(袁洪亮, 2005)。因此, 中国传统社会中的使命感强调外部召唤。比如, 《论语·子路篇》有文: “行己有耻, 使于四方, 不辱君命,可谓士矣。”“使命源于君命, 终究是源于天命, 它和calling 一样, 都是至高无上的力量所命其或召其做的事” (张春雨 等 , 2012, p. 73)。然而, 以市场经济为基础的现代社会内在地要求尊重人生价值的“个体”意义(杨国枢, 2004; 袁洪亮, 2005)。因此, 随着市场经济在中国社会的发展以及生产力水平的极大提升, 自我实现的社会意义得到肯定,个人可以自主、能动地追求自身正当利益, 实现自己的人生价值和理想。此时, “使命”的世俗意义在中国社会得到发展, 强调个人强烈地要做和应做某事(张春雨等,2012)。比如, 王同亿(1990)主编的《英汉辞海》将calling 解释为“对特殊的行动方针或任务的强烈的内心冲动” (p. 721)。《牛津大学英语词典》对calling 的解释则为“对特定生活或职业的强烈欲望” (牛津大学出版社,2005)。由此, 与西方现代主义职业使命感的观点一致, 本研究认为中国现代情境下职业使命感的召唤者应源自个体内心而非外在力量。内心呼唤(即个人感知到内心中有个声音在告诉自己要从事特定工作)表征了中国情境下职业使命感内在召唤者的特征, 是职业使命感的情感价值表达,反映了个人对所选择工作的强烈情感、认同与愿望。

命题1: 内心呼唤、群己融合是中国情境下职业使命感的核心维度。

3.2 研究 2: 为什么会随波逐流?绩效薪酬强度、职业进步失败事件对职业使命感的影响机制: 基于自我决定理论的视角

职业使命感动态变化的研究显示, 在自然发展状态下, 个体的职业使命感呈现出下降趋势(比如, Dobrow, 2013; Zhang et al., 2018; Vianello et al., 2020), 因此本研究拟从损伤视角考察职业使命感的影响因素。职业使命感的形成需要个体认同工作对自我和社会的价值, 并将其整合到自我概念之中(Elangovan et al., 2010)。从自我决定理论的视角来说(Self-Determination Theory, SDT)(Deci & Ryan, 1985), 个体追寻职业使命感的过程是一个自我决定的过程, 自主工作动机是个人展现职业使命感的前提条件(Duffy & Dik, 2013;Elangovan et al., 2010)。由于绩效薪酬强度和职业进步失败事件作为控制性社会情境因素会对个人的自主工作动机产生消极影响, 因此本研究拟基于自我决定理论采用严格纵向研究设计, 从薪酬管理实践和个人职业发展经历两个角度分别探究员工职业使命感的影响因素及内在机制。

绩效薪酬强度是指薪酬与个人绩效的关联程度(Larkin et al., 2012)。在数字化转型背景下, 绩效薪酬越来越多地被各种类型组织广泛采用。本研究之所以预期绩效薪酬强度负向影响员工职业使命感主要原因有二: 第一, 高强度的绩效薪酬会让员工感知到工作不安全, 特别是经济上的不安全感。Hall 和Chandler (2005)在职业生涯成功的使命感模型中也指出, 社会经济状况是影响个体职业使命感的重要情境力量。当个人感知到经济上越有保障时, 个人就越能听从自己的内心,展现职业使命感。第二, 高强度的绩效薪酬会促使员工将更多注意力和能量转移到外在报酬上,而将较少注意力和能量分配到工作本身和亲社会目标上。当员工工作的目的是为获得维持生存或展现社会地位的经济回报而不是为了超越自我利益的事业或目的时, 其职业使命感必然会受到损害。因此, 本研究提出如下命题:

命题2a: 绩效薪酬强度负向影响员工职业使命感。

绩效薪酬虽然能够有效激发个体的外部工作动机, 但是常常会损害个体的内部动机(Amabile,1988; Zhang et al., 2022)。主要原因是绩效薪酬作为一种控制个体行为的外部报酬方式, 常常会对个人的内部动机起到“挤出效应”。因此, 在自我决定理论框架下, 绩效薪酬常常会成为控制性社会环境因素(Deci et al., 1999)。SDT 指出控制性社会环境因素由于不能满足个体的自主、胜任和关系三种心理需求而会损害员工的自主工作动机。由于自主工作动机是个人展现职业使命感的重要前提条件(Duffy & Dik, 2013; Elangovan et al., 2010),因此本研究预期高强度的绩效薪酬由于损害了员工的自主工作动机而对员工的职业使命感造成了消极影响。

命题2b: 自主工作动机中介了绩效薪酬强度与职业使命感之间的负向关系。

绩效付酬个别协议(pay-for-performance idiosyncratic deals, PFP i-deals)是指雇主与雇员就绩效与薪酬之间的关联程度进行个别化安排(Abdulsalam et al., 2021)。不同于标准化绩效薪酬,PFP i-deals 可以由员工个人或组织发起, 相互协商达成。组织实施PFP i-deals 是为了吸引、激励、留住优秀员工, 而员工发起或接受PFP i-deals 是为了满足自身个性化需求。在远程办公日益普遍以及员工个性化需求日益强烈的背景下, PFP i-deals 被各类组织广泛采用(Abdulsalam et al.,2021; Liao et al., 2016)。在PFP i-deals 达成过程中,虽然员工不能完全按照自己的需求和偏好设定绩效与薪酬之间的关联度, 但员工参与共同协商的过程可以在很大程度上提高员工对绩效薪酬安排的认可度和接受度。当员工在内心中认可了绩效与薪酬之间的关联度时, 绩效薪酬强度对员工自主工作动机的消极影响就能在一定程度上得到缓解。另外, PFP i-deals 还有助于组织与员工之间形成良好的社会交换关系。在良好的交换关系状态下, 作为限制性社会环境信息的PFP 对员工自主工作动机的消极影响就能得到缓冲(Koestner et al.,1984)。即, PFP i-deals 能缓解PFP 对个体自主工作动机的消极影响。由于自主工作动机中介了绩效薪酬强度与职业使命感之间的负向关系(命题2b), 因此基于有调节的中介模型(Edwards &Lambert, 2007), 本研究提出如下命题:

命题2c: 绩效薪酬个别协议正向调节了自主工作动机在绩效薪酬强度与职业使命感之间关系的中介作用, 即绩效薪酬个别协议缓解了绩效薪酬强度通过自主工作动机对职业使命感的负向影响。

在职业生涯发展过程中, 个体会经常遇到各种关键事件, 促使个人对其职业生涯发展进行思考, 从而对个体的职业生涯发展产生重要影响(Akkermans et al., 2018; Krumboltz, 2009)。Sturges等(2019)的质性研究显示, 职业使命感的涌现是个体对外部事件进行意义建构的结果。作为与个人职业发展最相关的重要外部事件, 职业进步失败事件是指那些阻止个人朝更高目标进步的重要事件(Schaubroeck et al., 2021)。概括而言, 职业进步失败事件会负向影响员工职业使命感主要原因有二: 第一, 职业进步失败事件会促使个体重新思考工作对自我和社会的价值。遇到的职业进步失败事件越多, 个体就会逐渐怀疑其工作对自我和社会的重要性。然而, 认为工作对自我价值实现和公共福祉的贡献又是中国情境下职业使命感的核心维度。第二, 当个体在职业发展过程中频繁遭遇职业发展失败, 不能实现职业发展目标时,个体就会将注意力和能量转向生命中的其他领域以获取新的生命目的与意义, 从心理和行为上与工作产生疏离, 继而难以形成对工作的强烈情感、认同与愿望。因此, 本研究提出如下命题:

命题3a: 职业进步失败负向影响员工职业使命感。

从SDT 的角度来说, 职业进步失败事件是一种来自社会环境的消极反馈, 常常会被个体知觉为控制性信息(Ryan, 1982)。根据SDT, 当个人在职业生涯发展中经历的失败事件越多, 对其自主工作动机造成的消极影响也就会强。首先, 经历职业进步失败事件会促使个人对其职业能力进行反思。经历的职业失败事件越多, 个人就越有可能对其职业能力产生怀疑(Bandura, 1977), 从而对胜任基本需求产生消极影响。其次, 职业进步失败事件会降低个体对自身职业生涯发展的控制感, 从而对其自主基本心理需求的满足造成消极影响。最后, 由于中国情境下人际关系状况对个人职业发展具有重要影响(周文霞 等, 2015), 因此当个人经历职业失败事件后, 往往会将失败的原因部分归因于与领导关系不好、他人使绊子等人际关系, 进而对其在工作中关系基本心理需求的满足造成消极影响。当三种基本心理需求由于职业进步失败事件而不能得到满足时, 员工的自主工作动机自然会降低, 进而会对员工的职业使命感造成消极影响(Duffy & Dik, 2013; Elangovan et al., 2010)。因此, 本研究提出如下命题:

命题3b: 自主工作动机中介了职业进步失败事件与职业使命感之间的负向关系。

职业支持(career support)是指在实现职业目标的过程中, 来自家人、朋友等工具性和情感性支持(Rottinghaus et al., 2012)。一般而言, 来自他人特别是家人和朋友的社会性支持能够有效缓解压力和逆境所带来的消极影响(Eaton, 1978)。从SDT 的角度来说, 良好的人际关系状态可以有效缓解控制性信息所带来的消极影响(Koestner et al.,1984)。获得的职业支持越多也意味着人际关系状态越好, 因此本研究预期职业支持可以有效缓解职业进步失败事件给自主工作动机带来的消极影响。具体而言, 职业支持通过给个人提供工具性帮助(比如, 提供解决问题的建议)和情感性帮助(比如, 被接受和重视感)可以激发个体应对压力和逆境的职业韧性, 从而缓解职业进步失败事件给个体自主工作动机带来的消极影响。另外, 来自家人或朋友的社会支持还可以帮助个体获得应对职业进步失败的应对策略(比如, 重新评估事件的重要性、解决问题的方法等), 从而提高个体应对失败事件的自我效能感(Bandura, 1977)。职业韧性和自我效能感有助于个体应对失败事件, 降低失败事件对个体自主工作动机的消极影响。因此,可以预期职业支持在职业进步失败事件与自主工作动机关系中起正向调节作用。由于自主工作动机中介了职业进步失败事件与职业使命感之间的负向关系(命题3b), 因此基于有调节的中介模型(Edwards & Lambert, 2007), 本研究提出如下命题:

命题3c: 职业支持正向调节自主工作动机在职业进步失败事件与职业使命感之间关系的中介作用, 即职业支持缓解了职业进步失败事件通过自主工作动机对职业使命感的负向影响。

3.3 研究3: 如何由外到内?社会影响和社会价值干预对职业使命感的激发机制

研究2 是在自然发展状态下从测量角度探究了中国情境下员工职业使命感的动态变化及其影响因素。对于组织管理者来说, 他们非常关注微观管理实践是否能对员工的职业使命感起到激发作用。而且, 微观管理干预具有低成本性、高度可操作性以及行为改变性等特点(Gilbert et al.,2018; Hsu et al., 2017; Luthans et al., 2006)。因此,本研究将从微观管理实践角度通过实验干预及事前/事后问卷调查, 探究员工职业使命感的微观激发策略。依据社会信息加工理论(Social Information Processing Perspective, SIP, Salancik & Pfeffer,1978), 本研究拟探讨社会影响干预、社会价值干预两种策略对职业使命感的激发作用。社会影响是指个人感知到他们的职业行动给他人福祉带来积极影响的程度, 社会价值是指个人感知到他们的职业行动被他人认可和赞赏的程度(Grant,2008)。因此, 社会影响干预是指旨在提升个体的社会影响感知的微观管理实践, 社会价值干预是指旨在提升个体的社会价值感知的微观管理实践。总体而言, 基于SIP 的理论逻辑, 本研究预期社会影响和社会价值干预练习为个人提供了自身行动对他人福祉带来积极影响以及他人认可员工努力和贡献的社会信息线索, 进而提升了员工的工作意义感以及亲社会动机, 从而激发了员工的职业使命感。然而, 干预练习作为外部信息线索,其作用程度会受到个人对外部信息影响接受性的影响(Bhave et al., 2010; Salancik & Pfeffer, 1978)。

工作意义感是指个人在工作中体验到工作对其自身重要性和价值的程度(Rosso et al., 2010)。亲社会动机是指个人做出努力以有利于他人愿望的程度(Batson, 1987)。工作意义感和亲社会动机是工作设计中的两个关键心理状态(Grant & Parker,2009; Hackman & Oldham, 1976)。社会信息加工理论指出, 在工作中的心理状态会受到外部社会信息线索的影响(Salancik & Pfeffer, 1978)。由于干预练习为员工提供了显著有关员工自身行动对他人福祉的积极影响以及他人认可员工个人努力和贡献的社会信息线索, 因此根据社会信息加工理论, 社会影响和社会价值干预练习会对员工的工作意义感和亲社会动机产生影响。具体来说,首先, 社会影响干预让员工感知到了自身工作对他人的积极影响。当个体相信自身有能力给他人带来积极改变、施加影响时, 他们就更有可能体验到工作意义感(Bandura, 1977)。Allan (2017)的实验研究也显示, 当个人在工作中完成了对他人产生积极影响的任务时, 个体体验到了更强的工作意义感。同时, 当通过干预练习让员工体验到工作的社会影响时, 也能提升员工的亲社会动机。这是因为社会影响感知让员工意识到自己对他人是一个有效的施益者, 体验到自己是一个有能力、善意的贡献者, 这会激发个体产生做出努力以有益于他人的愿望(Grant & Dutton, 2012)。其次, 当通过干预练习让员工感知到自身工作的社会价值时, 员工就会将自身看成是一个有价值的贡献者(Cunningham et al., 2021), 这会有助于提升个体的工作意义感(Rosso et al., 2010)。另外, 社会价值干预会让员工感知到与他人之间的关系性认同以及紧密的人际联结, 继而提升员工的观点采择能力以及感知他人需求的敏感度。Batson(1987)指出观点采择能力以及感知他人需求的敏感性是提升个体亲社会动机的两个重要路径。同时, 职业使命感理论文献和实证研究均指出, 工作意义感(Bott & Duffy, 2015; Dik & Duffy, 2009;Duffy et al., 2011; Elangovan et al., 2010)以及亲社会动机(Duffy & Dik, 2013; Zhu et al., 2021)是影响个体职业使命感的两个重要因素。因此, 基于上述分析本研究提出如下命题:

命题4a: 工作意义感中介了社会影响干预对职业使命感的激发作用。

命题4b: 亲社会动机中介了社会影响干预对职业使命感的激发作用。

命题4c: 工作意义感中介了社会价值干预对职业使命感的激发作用。

命题4d: 亲社会动机中介了社会价值干预对职业使命感的激发作用。

社会信息加工理论认为个体的工作心理状态会受到外部社会信息线索的影响(Salancik &Pfeffer, 1978)。然而, 其影响程度会因个体对社会信息线索的认知加工不同而产生不同影响(Bhave et al., 2010; Salancik & Pfeffer, 1978)。外部影响接受性(accepting external influence)是指个人依从他人影响的倾向(Wood et al., 2008)。当个人依从外部影响的倾向越强, 越容易受到外部信息线索的影响。具体到本研究而言, 当社会影响干预和社会价值干预为个人提供了显著有关自身工作的社会影响以及社会价值的社会信息时, 对于外部影响接受性强的个体来说, 由于更容易体验到社会影响和社会价值感, 继而会体验到更高的工作意义感和亲社会动机。反之亦然。因此, 外部影响接受性正向调节了社会影响干预和社会价值干预对工作意义感和亲社会动机的激发作用。由于命题4a~命题4d 认为工作意义感和亲社会动机中介了社会影响干预和社会价值干预对职业使命感的激发作用, 因此基于有调节的中介模型(Edwards& Lambert, 2007), 本研究提出如下命题:

命题5a: 外部影响接受性正向调节了工作意义感在社会影响干预与职业使命感之间关系的中介作用, 即外部影响接受性强化了社会影响干预通过工作意义感对职业使命感的激发作用。

命题5b: 外部影响接受性正向调节了亲社会动机在社会影响干预与职业使命感之间关系的中介作用, 即外部影响接受性强化了社会影响干预通过亲社会动机对职业使命感的激发作用。

命题5c: 外部影响接受性正向调节了工作意义感在社会价值干预与职业使命感之间关系的中介作用, 即外部影响接受性强化了社会价值干预通过工作意义感对职业使命感的激发作用。

命题5d: 外部影响接受性正向调节了亲社会动机在社会价值干预与职业使命感之间关系的中介作用, 即外部影响接受性强化了社会价值干预通过亲社会动机对职业使命感的激发作用。

4 理论贡献与应用前景

4.1 理论贡献

本研究旨在对中国情境下员工职业使命感的内涵结构、影响因素及激发机制开展系统性的专题研究, 预期在以下三个方面对职业使命感理论体系做出理论贡献:

第一, 为理解职业使命感的内涵结构提供新的视角。职业使命感是一个文化依从性比较强的概念(Thompson & Bunderson, 2019), 不同文化群体对职业使命感内涵的理解可能存在差异。虽然古典主义、新古典主义和现代主义对职业使命感的内涵提出了诸多富有建设性的看法, 但是学术界仍然对职业使命感的内涵存在分歧(Dik &Shimizu, 2019; Thompson & Bunderson, 2019)。鉴于此, Lysova 等(2019)在社评(Editorial)中呼吁学者继续加强对职业使命感内涵的探索, 以为理解职业使命感提供新的见解。考虑到东西方文化差异以及中国文化本身就蕴含职业使命感的丰富解读, 本研究采取主位(emic)取向深入挖掘中国情境下职业使命感的内涵结构, 并开发出测量工具。研究成果不仅为理解职业使命感的内涵提供了新的视角, 而且为中国特色管理理论和管理实践贡献了有价值的管理知识。

第二, 有力拓展和丰富职业使命感前置因素的研究。总体而言, 现有文献对职业使命感前因及影响机制的探讨比较少, 不能满足管理实践的现实需求(Thompson & Bunderson, 2019)。而且,少量有关职业使命感前因研究中, 多数研究采用横断面研究考察职业使命感的影响因素, 变量之间的因果关系难以确定。因此, Lysova 等(2019)、Schabram 等(2022)呼吁学者们采用动态视角考察职业使命感的前因及内在机制。虽然目前有少量研究(比如, Dobrow, 2013; Rosa et al., 2019; Zhang et al., 2018; Zhu et al., 2021)从动态视角考察了职业使命感的前因, 但是这些研究只是考察了前因的直接效应, 缺乏对具体影响机制的剖析。而且,现有研究主要从促进角度考察了职业使命感动态变化的积极影响因素, 缺乏从损伤视角考察职业使命感动态变化的消极影响因素。对造成职业使命感动态变化消极影响因素的探究有力拓展和加深了人们对职业使命感保护因素的理论认识。

第三, 填补了职业使命感激发机制的研究缺口。文献回顾显示, 职业使命感并不是一种不可塑造的工作取向, 其甚至会出现短期波动。这就意味着职业使命感可以通过微观管理实践进行激发。目前只有Dik 等(2011)、Dik 和Steger (2008)对职业使命感的激发进行了探索性研究。鉴于此,Duffy 和Dik (2013)在文献回顾中呼吁学者展开职业使命感微观干预的研究, 以为组织管理和生涯咨询提供更加有指导意义的研究发现。与Dik 等(2011)、Dik 和Steger (2008)只是探讨了生涯干预工作坊对职业使命感的干预效应不同, 本研究采用日志干预对社会影响和社会价值干预对个体职业使命感的激发机制进行了探索, 填补了该领域的研究缺口。

4.2 应用前景

本研究成果也具有良好的应用前景。第一,有利于解决个人目标与组织目标难以融合的管理难题。如何实现个人目标与组织目标融合一直是组织管理的核心议题之一。碧雅−玛利亚·索伦在《敏捷时代的人力资源》一书中写到“员工有了强烈的目标和使命去支持一个梦想, 管理者就有了工具去发展组织目标和策略” (p.156)。本研究提出中国情境下员工职业使命感由群己融合、内心呼唤两个核心维度构成。本研究成果的应用有利于实现组织目标和员工目标的有效融合, 实现组织与员工的双赢。第二, 本研究成果为人力资源管理活动提供可靠的组织诊断工具。本研究基于中国情境开发出的职业使命感测量工具, 一方面为进行职业使命感研究的学者提供了跨文化的有效实证工具, 另一方面为组织的人力资源管理活动(比如, 招聘、培训、发展等)提供了可靠的人员评估与评价工具。第三, 为组织保护、提升和激发员工职业使命感提供科学参考。本研究针对职业使命感动态变化的损伤以及激发机制的相关成果,为各类组织如何保护、提升和激发员工的职业使命感提供了重要科学依据和参考。