“三反”“五反”运动中的中央领导机制

2023-12-11郑维伟

〔摘要〕“三反”“五反”运动中,中共中央领导集体在决策、组织与动员过程中形成了一套不同于常规治理模式、能够有效应对政治运动不确定性的领导机制。其中,毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、陈云等中央领导借助中共中央书记处,以及运动中专门设立的中央人民政府节约检查委员会、中央一级机关总党委等组织机构,分工协作、相互配合,有人负责作出政治决断、掌握运动节奏、提出总体策略、处理例外情况,有人负责组建领导机构、形成基本政策、关注经济影响、保证理性可控。薄一波、彭真、罗瑞卿等运动前线指挥官则直接向毛泽东、周恩来等负责,及时汇报情况、提出建议、落实政策、取得指示、协调各方,确保运动有序推进。

〔关键词〕“三反”运动;“五反”运动;中央領导集体;领导机制;分工合作

〔中图分类号〕D232;K27

〔文献标志码〕A

〔文章编号〕1003-3815(2023)-05-0061-14

The Central Leadership Mechanism During the Movements of the “Three Antis” and the “Five Antis”

Zheng Weiwei

Abstract: During the movements of the “Three Antis” and the “Five Antis,” the collective leadership of the CPC Central Committee established a leadership mechanism, unlike conventional governance structures, that was adept at addressing the uncertainties inherent in political campaigns in decisionmaking, organization, and mobilization. Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De, Chen Yun, and other state leaders, through the Central Secretariat, the Commission for Thrift Inspection of the Central Peoples Government and the General Party Membership Committee at the Central Level which were established in the movement, and other organizations demonstrated a cooperative and coordinated approach. Someone was tasked with rendering pivotal political decisions, controlling the pace of the campaigns, delineating the overarching strategies, and managing the exceptional cases. Someone assumed responsibility for constructing leadership entities, formulating essential policies, scrutinizing the economic repercussions, and ensuring their rational implementation. Bo Yibo, Peng Zhen, and Luo Ruiqing, and other frontline commanders were directly responsible to Mao Zedong and Zhou Enlai, and they made timely reports, offered suggestions, implemented policies, received instructions, coordinated various parties, and ensured the orderly progress of the movement.

“三反”“五反”运动是新中国成立初期的重要历史事件。学界或描述其过程和影响,或从区域史角度还原其在不同地区、不同层级党政机关中的状况,或探究毛泽东、刘少奇的领导艺术,成果不可谓不丰富。不过,现有研究有的描述性有余,分析性不足;有的偏于一隅,失之全局;有的突出毛泽东领导之功,忽视其他中央领导分工合作之效。鉴于此,本文拟以“三反”“五反”运动中的中央领导机制为研究对象,重点探讨中央领导集体在领导运动时的角色功能和分工协作。

“三反”“五反”运动中的中央领导集体,包括中共中央书记处成员、因应运动而成立的中央人民政府节约检查委员会和中央一级机关总党委主要领导成员。斯时,七届中共中央政治局未设常委会,中央书记处是其日常工作机构,实际上发挥最高决策作用。中共中央书记处成员在运动过程中所扮演的角色有所不同:毛泽东是运动的最高决策者;周恩来负责组织协调、建章立制;陈云协助周恩来掌握运动对经济的影响;

刘少奇因休养身体错过运动发动阶段(参见《建国以来刘少奇文稿》第3册,中央文献出版社,2005年,第797—799页。按:1951年11月27日,刘少奇离京去南方视察和休养,1952年1月24日回京。参见《刘少奇年谱(1898—1969)》下卷,中央文献出版社,1996年,第290页。),由朱德代管各民主党派和人民团体的运动,返京后经毛泽东授权指导全国运动。朱德另以中央纪委书记身份主持纪检监察工作,听取有关方面汇报,向中央提出意见。中央节约检查委员会是“三反”“五反”运动的前线指挥部,主任薄一波统筹全局,及时向毛泽东、周恩来汇报运动情况、听取指示,副主任彭真重点领导北京、联系天津,试验政策、制定规章,经中央批准后行之地方,副主任李富春负责中财委系统“三反”,指导中科院运动,沈钧儒(最高人民法院院长)、谭平山(政务院人民监察委员会主任)虽位列副主任,但对运动参与得有限,不如秘书长刘景范(监察委员会副主任)等人角色吃重。

在“三反”运动的中央领导机制中,还有一个作用显著的机关,即中央一级机关总党委。它负责领导与组织中央党政军群机关的“三反”斗争,第一书记周恩来总揽全局,安子文(第二书记)、杨尚昆(第三书记)、萧华(第四书记)等成员分掌党政军具体事宜。公安机关是“三反”斗争的另一重点部门,公安部队属解放军建制,公安部部长、公安部队司令员罗瑞卿兼任中央节约检查委员会委员、中央一级机关总党委委员,除负责公安系统运动外,受中央指派监督、检查与指导部分地方的运动。

一、政治决断

“三反”“五反”运动是镇压反革命、财政压力和整党运动等多重因素共同作用的结果,而这一切又与朝鲜战争进程密切相关。1951年7月,经过志愿军将士艰苦卓绝的斗争,朝鲜战局趋于稳定,参战双方开始停战谈判。11月底,初步达成军事分界线协议。(参见《中国共产党历史》第2卷上册,中共党史出版社,2011年,第83—85页。)战争进入“边打边谈”阶段后,筹划国内建设被重新提上日程。中共中央乘国庆之机召各大区、省、市负责人进京述职、部署工作。10月3日,中共中央书记处会议讨论经济问题,要求全力支持战争,克服财政困难。5日至15日,中共中央政治局扩大会议讨论朝鲜战局的趋势与对策,评估财政状况,决定实行“精兵简政,增产节约”的方针。(参见《毛泽东年谱(1949—1976)》第1卷,中央文献出版社,2013年,第402—403页。)23日,毛泽东在全国政协一届三次会议上提出,增加生产、厉行节约以支持中国人民志愿军是当时的中心任务(参见毛泽东:《中国人民政治协商会议第一届全国委员会第三次会议的开会词》,《人民日报》1951年10月24日。)。11月1日,会议通过关于中央人民政府各项工作报告的决议。这样,增产节约运动从核心到外围、从党内到社会完成了程序化决策过程。

东北全境解放最早,工业基础良好,不仅负责为南下部队输送物资,抗美援朝战争爆发后又担负着后勤保障重任,财政吃紧。1951年5月中旬至6月初,中共中央东北局城市工作会议提出,东北工业生产要动员一切力量,发挥潜力,在工矿企业中率先开展增产节约运动(《东北局召开城市工作会议,高岗同志亲作总结》,《东北日报》1951年6月25日。)。8月底,中共中央东北局落实中央整党工作要求,总结沈阳市反贪污腐化斗争经验,将反对贪污蜕化、反对官僚主义作为整党整风运动的重要内容(《反对贪污蜕化、反对官僚主义——高岗同志八月卅一日在东北一级党员干部会议上的报告》,《东北日报》1951年12月1日。按:1951年9月中旬,中共中央东北局将反对贪污蜕化、反对官僚主义作为整党整风内容上报中共中央,刘少奇转发各地参考。参见《建国以来刘少奇文稿》第3册,第727页。)。10月上旬至中旬的中共中央政治局扩大会议后,东北局一方面将增产节约运动扩展到工业生产部门以外的其他一切部门(中共中央要求各地参照东北经验,制定增产节约计划报中央。参见《中共中央文件选集》第7册,人民出版社,2013年,第191—197页。),另一方面总结反贪污蜕化、反官僚主义斗争经验,执行政治局会议决定,进一步发动反贪污、反浪费、反官僚主义斗争,为增产节约排除障碍(参见《全面开展增产节约运动,进一步深入反贪污、反浪费、反官僚主义的斗争——高岗同志十月廿六日在东北一级党员干部会议上的报告》,《东北日报》1951年12月1日。)。

彼时,举凡重大决策、人事和机构调整皆由中共中央书记处会议酝酿或决定,并根据会议主题指定相关人员列席,召开扩大会议。11月1日,也就是全国政协一届三次会议结束时,高岗向毛泽东并中共中央报告东北局贯彻中央政治局扩大会议决定和执行毛泽东关于增产节约指示的情况。在18日的中共中央书记处会议上,高岗的报告很可能是重要议题之一(参见《毛泽东年谱(1949—1976)》第1卷,第421页。)。20日,毛泽东将报告批转各地,要求“在此次全国规模的增产节约运动中进行坚决的反贪污、反浪费、反官僚主义的斗争”(参见《中共中央文件选集》第7册,第237页。)。25日,中共中央书记处扩大会议或以布置“三反”任务为主要议题。30日的中共中央书记处会议,朱德、周恩来、彭真(中共中央书记处候补书记)出席,林彪、李富春、薄一波、刘澜涛列席。(参见《毛泽东年谱(1949—1976)》第1卷,第424、426页。按:中共中央书记处会议或扩大会议均没有正式的会议记录,因此笔者只能根据出席者和列席者情况、《建国以来毛泽东文稿》中收录的批示等推测会议议题。)次日发布的“三反”决定应系此次会议修订而成。12月1日,中共中央发出《关于实行精兵简政、增产节约、反对贪污、反对浪费和反对官僚主义的决定》(以下简称“三反”决定),是为增产节约和“三反”运动的总章程。可见,中共中央和毛泽东反复权衡后才决心借鉴东北局经验,在全国进行“三反”运动。

毛泽东密切关注运动进展,用电报和信件等媒介将各地、各部情况与经验批转党政领导干部,督促进展,推广经验;主持中共中央书记处会议;经常找薄一波、彭真等运动前线指挥官谈话,听取工作汇报,了解情况;根据运动过程中的新问题、新经验及时决策,掌控运动进程和节奏;并与黄炎培等民主人士通信、谈话,沟通释疑,减少运動阻力。

批转文件是毛泽东指导运动的重要手段。中央“三反”决定发出后,毛泽东“处在思想高度集中、心情异常激愤的精神状态中”,每日批阅大量各级党政部门“三反”报告,提出指导意见和要求,推动运动(参见《毛泽东传(1949—1976)》上册,中央文献出版社,2003年,第208页。)。为保证下情上达、及时决策,毛泽东借助请示报告制度,畅通信息系统。1951年12月4日,他要求中共中央和军委各部门以及各中央局、大军区党委、志愿军党委仿照北京市委办法,一个月内向中央作第一次反贪报告。地方和军区党委报告逐级上报,且直发中央,“有电报的地方,用电报发来。无电报的地方,从邮局寄来……凡不作报告者,以违纪论。凡推迟报告时间者,须申明理由”。(参见《建国以来重要文献选编》第2册,中央文献出版社,1992年,第496页。按:“三反”运动以反贪污为重点,中央部委和地方政府向中央的报告也以反贪污为主。毛泽东后来说:“在一九五二年‘三反运动中,我们反对过贪污、浪费和官僚主义,而着重在反对贪污。”参见《毛泽东文集》第7卷,人民出版社,1999年,第239页。)随着运动全面铺展,毛泽东要求各地、各级一切部门向中共中央作“三反”全面报告:“在一九五二年的头四个月内,须每月作一次报告,以便中央有所比较,看出各级领导同志对这一场严重斗争哪些是积极努力的,哪些是消极怠工的(消极怠工的原因,一种是领导人有官僚主义,一种是领导人手面不干净),以便实行奖励和惩处。不作报告者以违纪论,须推迟时间作报告者须申明理由。”(参见《建国以来毛泽东文稿》第2册,中央文献出版社,1988年,第653—654页。)

“三反”决定下发后,对于运动开展方式、步骤和策略,需要尽快有所筹谋。镇反是毛泽东领导“三反”的重要参照,他在修改“三反”决定时要求“仿照实行惩治反革命条例那样,大张旗鼓地发动”,并于12月8日予以重申(参见《建国以来毛泽东文稿》第2册,第535、548—549页。)。可是,仅有参照对象是不够的,毛泽东及时总结各地、各部经验,不断完善斗争策略,“不仅提出方针,而且亲自督办;不仅提出任务,而且交待办法”(薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》上卷,中共中央党校出版社,1991年,第142页。)。11日之前,毛泽东主要以中央部委和部队经验督促地方;此后,通过批转中央局、省市区、县区报告,为不同层级树立可资参考的典型,以此督促后进。10日左右,各中央局完成传达动员和工作部署,向中共中央作第一次报告。毛泽东择其要者批转各地仿行。中共中央华北局报告最早送达,其部署按部就班,与镇反如出一辙,毛泽东要求各地仿照布置。18日,毛泽东转发中共中央中南局“三反”报告,认为“这个报告是正确的,有分析,有决心,又有周详的办法,其中许多足以补充中央过去指示的不足”,要求印发地委、县委学习参考。(参见《建国以来毛泽东文稿》第2册,第564—565、595—596页。按:中共中央中南局的报告比华北局分析得更透彻。中南局认为:“这个运动,实际上就是审干、整党运动的开始与过去清理‘中层的继续深入。”为放手发动群众,必须坚决保障一切人的自由批评和申辩权;言者无罪,告者不究,压制民主者必办;运动将大体历经坦白检举、清查处理、教育建设三个阶段。实际上,整个“三反”运动基本照此展开。参见《中共中央中南局关于反贪污反浪费反官僚主义运动的报告》,《斗争》第115期(1951年12月30日)。)26日,毛泽东要求各地仿照中共中央西南局做法,停止整党学习,全力转入“三反”斗争,在“三反”斗争基础上整党整风(参见《建国以来重要文献选编》第2册,第552—553页;《中共中央文件选集》第8册,人民出版社,2013年,第48—49页。)。

政治运动一旦开启,往往会加速推进。毛泽东要求各地限期斗争、送来报告,表示“违者不是官僚主义分子,就是贪污分子,不管什么人,一律撤职查办”(《建国以来毛泽东文稿》第3册,中央文献出版社,1989年,第12页。)。压力之下,各地难免急于求成、有所夸大,而这又反过来影响了中央的判断。1952年1月中下旬,毛泽东提醒党政领导干部:“凡属大批地用钱管物的機关,不论是党政军民学哪一系统,必定有大批的贪污犯,而且必定有大贪污犯(大老虎)。”(《建国以来毛泽东文稿》第3册,第87—88页。)各地必须全力搜寻,尽快作“打虎”预算,可以不断追加任务。毛泽东还推测,“大老虎”占“老虎”总数约10%。(参见《建国以来重要文献选编》第3册,中央文献出版社,1992年,第68—71页;《建国以来毛泽东文稿》第3册,第78—79页。)在其严格督促下,中央局和大军区的斗争力度持续增加(1952年1月22日,毛泽东推测每个大军区约有200只“大老虎”,27日认为各大军区应有“大老虎”两三千只。1月26日,华东军区预计打“大老虎”266只,十天后增至1000只,不到一周后改为2000余只。同日,中共中央东北局报告捕捉“大老虎”500只,一周后增至2000只,到2月6日追加到4000只。2月6日,中南军区预估打“大老虎”107只,毛泽东认为计划太小,至少要增加5倍。2月8日,中共中央华东局计划捕捉5000只“大老虎”。2月13日,中共中央中南局提出打8000只“大老虎”的新计划,毛泽东认为这个计划“接近于实际”,而一周前中南局仅计划打“大老虎”3000只。参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第78、107、112、117、142、163、177、180、193、206、221页。)。

回击、削弱资产阶级的程度,取决于毛泽东对形势的判断和运动对经济的影响。1952年1月初,毛泽东要求在“三反”运动中惩办不法私人工商业者,“将此项斗争当作一场大规模的阶级斗争看待”(《建国以来毛泽东文稿》第3册,第21页。),“三反”和“五反”要内外配合、互相推动(《中共中央文件选集》第8册,第35页。)。毛泽东此时的关注点仍在“三反”,“五反”放由各地探索,如天津在工商界进行反行贿、反偷税、反盗窃国家资财的“三反”运动,而华东则按中央部署授权工商联领导反行贿、反欺诈、反暴利、反偷漏的“四反”运动(参见郑维伟:《双重代理的困境:上海“四反”运动中的工商联》,《近代史研究》2015年第6期。)。“三反”进入“打虎”阶段时,毛泽东正式发动“五反”,以配合“三反”。在他要求各中央局、分局、省市区党委向中共中央报告的内容中,“五反”渐渐多于“三反”,而且要随时报告“五反”情况,以利于中共中央掌握,提出策略和政策(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第97—98、265—266页。)。尽管中共中央直接领导京、津两地“五反”,以便积累经验,但在“打虎”高潮中还是出现了一些问题(李维汉认为,各地“五反”运动中简单粗暴的做法、乱抓资本家进行审讯和逼供的情况,“同运动初期毛泽东同志指导思想上的急躁和限期推开运动、要求各地都作出一个‘打老虎预算的做法是分不开的”。参见李维汉:《回忆与研究》(下),中共党史出版社,2013年,第563页。)。2月14日,中共天津市委报告称,“三反”运动以来,经济交流停滞,资本家躺倒不干,一部分直接受到影响的劳动人民已在叫苦。次日,毛泽东作出批示,要求注意维持经济生活正常运行。(参见《中国资本主义工商业的社会主义改造·中央卷》(上),中共党史出版社,1992年,第260—261页;《建国以来毛泽东文稿》第3册,第212—214页。)此后,经济理性逐渐主导“五反”政策策略,运动开始降温。毛泽东要求有步骤地开展“五反”,及时报告,严格控制,迅速解放绝大多数工商业者,缩小打击面,严防自杀,降低工商业者退财补税数额,不误生产,但也绝不允许资本家报复工人,对工人监督生产、干部交代与资产阶级关系等要求毫不放松(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第308—312、371、382—383、457页;《建国以来重要文献选编》第3册,第179—182页。)。

毛泽东的批示多以电报或专机派送的形式迅速传达给地方党政领导干部,地方再通过党刊传递给县处级领导干部,中央局、省市运动情况也以此直接或间接上报中共中央,以利央地沟通。运动如火如荼展开后,毛泽东便从事务性工作中抽身,授权刘少奇代行批转文件、指导运动,他仅仅关注重点区域情况,专心酝酿新的工作目标。1952年3月初,刘少奇开始转发其所分管的全国总工会或有关工人、工厂的“三反”“五反”运动文件,但数量有限。15日,毛泽东致信刘少奇:“嗣后,关于三反、五反各地来报请你多看,需要批转各地参考的,请你负责批转。”(参见《毛泽东年谱(1949—1976)》第1卷,第519页;《刘少奇年谱(1898—1969)》下卷,第293页。)3月中旬,“三反”运动进入尾声,“五反”运动则轰轰烈烈,政策架构基本形成。刘少奇只指导了“三反”运动的收尾工作。8月7日,中央人民政府任命邓小平为政务院副总理(《邓小平年谱(1904—1974)》中册,中央文献出版社,2009年,第1065页。),邓小平开始进入中央领导层,为中共中央起草文件,向毛泽东、周恩来请示,或与相关负责人协商后批转报告。1953年3月初,毛泽东批示:“凡政府方面要经中央批准的事件,请小平多管一些。”(《建国以来毛泽东文稿》第4册,中央文献出版社,1990年,第72页。)

除此之外,会议、谈话、电话、内参和报纸等也是毛泽东了解情况、传达指示的重要途径。1952年1月上旬至4月上旬,毛泽东频繁约谈薄一波、彭真、罗瑞卿、黄敬(中共天津市委书记、天津市市长)等运动前线指挥官和先行试验者。3月底时,他还经常主持中共中央书记处会议,始终掌控“三反”“五反”运动领导权。时隔多年,此种一抓到底的工作作风仍让薄一波记忆犹新:“在‘三反运动紧张的日子里,他几乎每天晚上都要听取我的汇报,甚至经常坐镇中节委,参加办公会议,亲自指点。”(薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》上卷,第142页。)又如,上海“五反”运动关乎全局,毛泽东高度重视,几乎每天都通电话了解情况,一度担心上海地下党干部缺乏大规模组织群众运动的经验,放不开手,贻误战机(华东师范大学中国当代史研究中心编:《陈修良工作笔记(1952—1955)》,东方出版中心,2015年,第46—48页。按:据统计,毛泽东从1952年2月到4月就上海“三反”“五反”的部署、经验等问题连续作了18次批示,足见其对上海工作的重视。参见当代上海研究所编:《当代上海大事記》,上海辞书出版社,2007年,第80页。)。

“三反”“五反”运动中,毛泽东打击党内外贪腐分子和不法资产阶级的决心在各种指示和沟通中袒露无遗,但作为一个成熟的政治家,他又通过民族资产阶级的政治代表如黄炎培等,来舒缓工商业者的紧张恐慌情绪,以免把他们推得太远(周恩来对毛泽东找黄炎培谈话的意图有深入把握,并要求统战干部学习。他说:“难道毛泽东同志是在那里闲着没事做,把黄炎培找去聊天讲闲话吗?大家晓得,毛泽东同志没有这样的闲工夫。他找一个人去总是有目的的。毛泽东同志向黄炎培讲清道理后,黄炎培就给资产阶级写信,首先是给上海资产阶级写信,用他自己的口气向资产阶级传达毛泽东同志的指示,这有什么不好呢?……经过他们把党的政策传达到他们所代表的那一部分人民中去,这是很有效的。”“为什么说黄炎培是进步分子呢?……我们说他是资产阶级的进步分子,就是因为他跟资产阶级有来往有交情,能够把他们的话说出来,又能够把我们的话经过他说给资产阶级。”参见《周恩来选集》下卷,人民出版社,1984年,第102页。)。新中国成立伊始,毛泽东希望黄炎培充任政府与工商业者之间的中介(据统计,从新中国成立到黄炎培去世,他亲笔给毛泽东写信100多封,毛泽东亲笔回信60余封。黄炎培常向毛泽东反馈中共政策实行之效果,提出建议,也反映工商界之心理和需求。同时,毛泽东经常召见黄炎培谈话,其中多涉及问政。参见黄方毅:《黄炎培与毛泽东周期率对话——忆父文集》,人民出版社,2012年,第35—37页。)。“三反”“五反”运动之初,黄炎培领导轻工业部运动,诚恳检讨,并将运动情况向毛泽东报告。毛泽东及时回信,并推荐报刊登载,以示鼓励。(参见《建国以来毛泽东文稿》第2册,第644—645页;黄炎培:《我们要彻底地为反贪污反浪费反官僚主义而斗争》,《人民日报》1951年12月30日。按:1951年12月28日,黄炎培给毛泽东写信报告轻工业部“三反”情况。次日,毛泽东回信,黄炎培当即致信胡乔木,并附毛泽东信件及其讲稿。30日,《人民日报》见报。参见《黄炎培日记》第11卷,华文出版社,2012年,第264页。)另一方面,黄炎培在民主建国会检讨示范,要求会员自我改造(参见《黄炎培日记》第11卷,第271页;黄炎培:《工商业者要通过实践进行自我改造》,《人民日报》1951年12月5日;黄炎培:《工商界快快坦白自己的错误,并订立“五不公约”——一九五二年一月十三日在新知识座谈会上的讲话》,《人民日报》1952年1月20日。)。“打虎”进入高潮后,黄炎培对过火斗争、耽误生产等深感不安,意欲向毛泽东面陈己见。1952年3月15日,毛泽东同黄炎培谈话,肯定大工商业者之积极作用,并就民建的性质和主要任务作出指示。(《黄炎培日记》第11卷,第290页。)黄炎培“深深感受我现职位的确重要”,次日便联系李维汉,邀其在民建讲话,并在会内层层传达,安抚人心(参见《黄炎培日记》第11卷,第291页;国防大学党史党建政工教研室编:《中共党史教学参考资料》第19册,1986年印行,第540—541页。)。9月4日,黄炎培将讲话稿呈毛泽东。次日,毛泽东回信提出修改建议,进一步安抚工商界(毛泽东认为,黄炎培要求资产阶级接受工人阶级的基本思想,并以工人阶级思想教育改造资本家,“太激进了一点,资产阶级多数人恐受不了”,故他将黄炎培讲稿修改降调为以《共同纲领》和爱国主义改造资产阶级的坏思想。参见《建国以来重要文献选编》第3册,第334—335页。)。10日,毛泽东向黄炎培询问中小工商业者情况。22日,黄炎培专此汇报。29日,毛泽东复信要求勿外传10日谈话内容,称已指示财经机关研究解决。(《毛泽东年谱(1949—1976)》第1卷,第596—597、606页。)

二、组织协调

政治动员离不开大开大合的决策者和指导者,需要他开启运动进程,保持运动热度和烈度,创构新情景和新方式。与此同时,自上而下发动政治运动,还必须有理可据、有章可循,这离不开运动中理性人的组织和制度化。毛泽东决定以“大斗争”“大清理”方式搞“三反”“五反”运动,周恩来等则负责建章立制,构筑可承受运动冲刷的防波堤,使运动过程和结果理性化。

1951年10月底至11月中旬,作为中共中央书记处书记、全国政协副主席、政务院总理和主持日常工作的军委副主席,周恩来根据政治局扩大会议和全国政协决议有条不紊地布置增产节约、精兵简政工作(参见《周恩来传(1898—1976)》(下),中央文献出版社,2008年,第956—958页;《建国以来周恩来文稿》第5册,中央文献出版社,2018年,第383—386页。)。不过,增产节约运动是群众性社会生产运动,而中共中央12月1日决定以“三反”运动为中心工作,并酝酿“五反”运动,群众性社会生产运动变为官僚性政权规训运动和群众性社会规训运动(学者冯仕政从整体性视角出发,根据运动的基本取向(生产性还是规训性)、变革目标(社会还是政权)、动员范围(官僚还是群众),将新中国成立以来的国家运动分为八种类型,不同类型之间可以相互转化。在这一谱系中,增产节约运动为群众性社会生产运动,“三反”运动为官僚性政权规训运动,而“五反”运动为群众性社会规训运动。参见冯仕政:《中国国家运动的形成与变异:基于政体的整体性解释》,《开放时代》2011年第1期。)。是故,运动的组织和政策必须重新筹划。周恩来首先紧锣密鼓地筹组领导机构,确保运动健康有序。12月5日,他将组建中共中央转业建设委员会、中共中央节约委员会的名单向毛泽东报告,并拟亲自担任中央转业建设委员会主任,薄一波任中央节约委员会书记。这两个中央级的机构均不对外公布,但节约委员会按照党派团体、政府和军队系统分组,对外公开。朱德任中央党派团体节约委员会主任,薄一波任政府节约委员会主任,林彪为军队节约委员会主任。(《建国以来周恩来文稿》第5册,第498—499页。)7日,政务院第114次政务会议决定成立中央节约检查委员会,薄一波为主任,彭真、沈钧儒、李富春、谭平山为副主任,委员共30人,刘景范为秘书长(《政务院举行政务会议 成立中央节约检查委员会 通过关于调整机构紧缩编制的决定》,《人民日报》1951年12月15日。)。此外,为集中力量领导与组织中央一级党政军民机关的精简节约和“三反”斗争,周恩来提议成立中央一级机关总党委,并亲任第一书记,成员还有安子文、杨尚昆、萧华、罗瑞卿等九人,同时调整各系统的中共组织,改组中央政府系统党委,成立军委系统总党委,人民团体系统委托中央直属机关党委管理(参见《建国以来周恩来文稿》第5册,第558—561页。)。

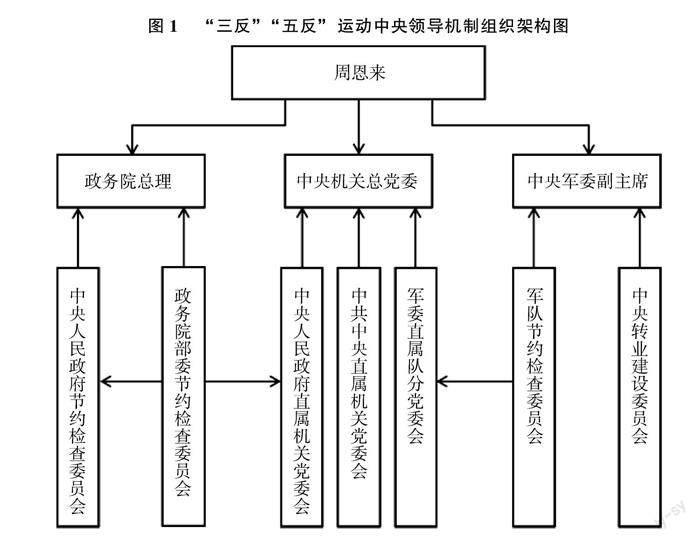

为便于信息沟通和统筹协作,中央节约检查委员会和中央一级机关总党委人事有交叉,这一制度设计的微妙处在于:党政军节约检查委员会主任直接向毛泽东负责,而负责具体工作的副主任或秘书长则通过总党委直接向周恩来负责。12月22日,中共中央批准并要求各大区一级党组织和各省市区一级直属党组织成立相应的总党委,统一领导运动(参见《中共中央文件选集》第7册,第450页。)。至此,周恩来建构了全方位领导运动的组织架构,即通过政务会议、总党委会议和各领域专门会议听取工作汇报,掌握运动进展,协调构建政策框架,如遇重大事项和例外问题则及时向毛泽东和中共中央请示汇报,经审核批转后再执行(见图1)。

根据新的工作要求,利用新的组织框架,周恩来重新部署“三反”“五反”运动和军事整编工作。1952年新年团拜会上,毛泽东号召大张旗鼓地、雷厉风行地开展“三反”斗争,洗净旧社会污毒,要求党政领导干部率先主动向群众检讨,下楼洗澡,以身作则,领导运动(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第1—2页。)。会场“治馔甚简约,亦不互相敬酒”(參见《叶圣陶日记》(中),商务印书馆,2018年,第1300页。),各部首长坐立不安,团拜会一结束,纷纷连夜布置“三反”(参见《毛泽东传(1949—1976)》上册,第211页。)。凡此种种固然展现了中共中央“三反”之决心,亦可见政府各部委尚未从依据科层制的常规治理转向依靠政治动员的危机治理。1月4日,周恩来主持中央一级机关总党委会议,听取中央各机关“三反”汇报。中央政府所属各部委基本都召开了坦白检举群众大会,高级首长向群众检讨,司、处、科级干部尚未检讨,而坦白者多为一般贪污犯,较大贪污犯经群众揭发才坦白,自动坦白者不多。是故,周恩来决定将发动日期延至15日。(参见《建国以来周恩来文稿》第6册,中央文献出版社,2018年,第11—12页。)9日,他主持中央、华北和京津两市干部大会,要求党政军民全体人员必须“迅速地、彻底地、无保留地”参加“三反”斗争,号召社会人士特别是工商界人士参加运动,自我改造(参见《建国以来周恩来文稿》第6册,第13—14页;《政务院召集中央、华北和京津两市高级干部等举行报告大会 周总理指示继续发动群众展开反贪污反浪费反官僚主义的严重政治斗争》,《人民日报》1952年1月10日。)。在毛泽东将运动引向“打虎”时,周恩来主持中央一级机关总党委扩大会议,宣布“打虎”方针。在“打虎”正酣时,他又要求不得一再追加任务,要及时纠正偏差。(参见《周恩来年谱(1949—1976)》上卷,中央文献出版社,1997年,第211、219页。)

决定开展“三反”运动后,毛泽东以军委后勤部门为突破口,带动全军“三反”斗争。这也是为了协调总后勤部与中财委的关系。1951年12月11日,毛泽东批评后勤部门本位主义浓厚,只顾小局,不顾大局(参见《建国以来毛泽东文稿》第2册,第558—559页。)。周恩来旋即向总后勤部部长杨立三等传达毛泽东批示。隔日,杨立三向毛泽东检讨,并决心在全军后勤部长会议公开检讨。(《杨立三年谱(1900—1954)》,金盾出版社,2004年,第272页。)再次日,毛泽东复信嘉勉这位参加过秋收起义的老部下(参见《建国以来毛泽东文稿》第2册,第576—577页。)。1952年元旦,周恩来主持财政部、军委后勤部部长联席会议,要求后勤部在财政经费方面服从中财委,犹如作战服从中央军委一样,不可讨价还价,后勤部长参加中财委党组,以了解大局,顾全大局(参见《周恩来年谱(1949—1976)》上卷,第208页;《陈云年谱》中卷,中央文献出版社,2015年,第189页;《杨立三年谱(1900—1954)》,第275页。)。1月2日至11日,全军后勤部长会议召开,朱德要求后勤工作照顾大局,根据国防经费办事,建立财政监督制度(《朱德年谱(1886—1976)》(下),中央文献出版社,2006年,第1421页。)。陈云提出,只要打通后勤部门、地方财经机关和中央财经机关,财经工作就可以抵挡任何风浪,后勤工作要严守财经纪律,编制预算(参见《陈云文集》第2卷,中央文献出版社,2005年,第322—331页。)。

“五反”运动前,周恩来要求党政领导干部不要隐讳,不要低估资产阶级坏的一面,要大张旗鼓地向人民宣传资产阶级的猖狂进攻,并以资产阶级积极进步与黑暗腐朽两面性理论论证削弱资产阶级之正当性(参见《周恩来年谱(1949—1976)》上卷,第202、210—211页;《周恩来选集》下卷,第81—84页。)。2月初,当“三反”进入“打虎”阶段,转由中共主导“五反”领导权时,周恩来强调,资产阶级的进攻不仅是经济问题,而且是政治问题,事关工人阶级与资产阶级领导权之争,只有随时警惕,使资产阶级服从领导,才能走社会主义道路(参见《周恩来年谱(1949—1976)》上卷,第213页;《叶圣陶日记》(中),第1313页。)。2月中旬,先行试点“三反”斗争的天津经济形势紧张,周恩来与陈云、薄一波抓住毛泽东对黄敬有所指示的时机,于15日商讨恢复运动中停顿的业务,建议机关各级领导干部抽出三分之一或四分之一的人来专搞业务(参见《建国以来周恩来文稿》第6册,第107—109页。)。此建议可能由陈云动议,因为按照中央集体分工,陈云主要监测运动之财政经济效果(参见《陈云传》(上),中央文献出版社,2005年,第788页。)。次日凌晨,毛泽东批示尽速调整(《建国以来毛泽东文稿》第3册,第216页。)。当经济理性逐渐主导“五反”政策,周恩来对运动之定性趋于和缓,认为“五反”是为团结资产阶级、助其消除“五毒”而在统一战线内部的斗争,不是为了消灭资产阶级。资产阶级的进攻虽是阶級斗争,但性质属于经济问题,不是政治问题,要用经济政策引导资产阶级进步。(《周恩来年谱(1949—1976)》上卷,第223、228页。按:朱德也致函刘少奇,建议按照阶级关系、经济活动性质来区分工商业者,不宜以资产阶级笼统对待。参见《朱德年谱(1886—1976)》(下),第1425页。)陈云同周恩来商定,为扭转经济停滞局面,地区以下贸易公司、合作社要一律停止“三反”,恢复业务工作,以加工订货、收购、调拨、放款等办法恢复经济(《陈云年谱》中卷,第204—205页。)。

作为动员型政党,中共以政治动员来推动中心工作,其发动政治运动的具体目标是随着运动进展而不断调整、不断完善的,甚至目标置换亦非个例。因此,在一场政治运动发动之初,常常只有原则而无成法;随运动进展、暴露出问题,再将原则化为政策。因此,政策过程具有一定的不确定性。从决策过程看,“三反”运动的发动有一定的突然性,毛泽东以镇反为参照,通过压力体制和信息系统发起这场运动,而1951年12月1日的中共中央“三反”决定是总纲,多阐述意义和原则,是故待运动初步发动起来后,周恩来等边探索、边总结、边协商规范之策,逐步健全制度。他指出:“如果我们不以严格的制度限制或制裁这些不法行为,国家的前途是不可想象的。”(《周恩来传(1898—1976)》(下),第959页。)周恩来组织协调、主持起草的政策文件,着眼于处理“三害”“五毒”问题的原则和方法,经党内外讨论,形成草案,报毛泽东审批,最终由政务院会议或中央人民政府会议通过颁布。

中共中央“三反”决定要求依法打击贪污浪费,但当时只有《共同纲领》的原则性规定可以依据。12月上旬,周恩来要求彭真、薄一波分别主持制定反贪污条例和反浪费条例。1952年1月22日,周恩来主持全国政协常委会第35次会议,彭真、薄一波报告起草情况,决定反浪费条例改由政务院发指令,并向党内外高级干部征询意见。(参见《黄炎培日记》第11卷,第273页;《周恩来年谱(1949—1976)》上卷,第211—212页;《彭真年谱》第2卷,中央文献出版社,2012年,第245—246页。)随着运动的发展,多数地区和部队希望中共中央尽早颁布《惩治贪污条例》。1月26日,周恩来向地方发电报征询对《条例(草案)》的意见,要求2月10日前反馈,不得延误(参见《建国以来周恩来文稿》第6册,第29—36页。)。3月27日,他将《条例(草案)》报毛泽东,当日得到批示(参见《建国以来周恩来文稿》第6册,第222—223页;《建国以来毛泽东文稿》第3册,第359—360页。)。次日,第130次政务会议通过(《周恩来年谱(1949—1976)》上卷,第229页。)。4月18日,中央人民政府委员会第14次会议批准。此外,《中央节约检查委员会关于处理贪污、浪费及克服官僚主义错误的若干规定》《北京市人民政府在“五反”运动中关于工商户分类处理的标准和办法》是处理“三反”“五反”相关问题的基本政策依据。两份文件均由周恩来主持起草,李富春、彭真分别负责。前者初题为《中共中央关于处理贪污浪费问题的若干规定》,全国政协常委会讨论后,增加了“克服官僚主义”。中央节约检查委员会为“三反”“五反”运动之前线指挥部,改用它的名义制定处理规则,亦属名副其实。1952年3月8日,政务院第127次政务会议通过两份法规。11日,周恩来签署命令颁布。(参见《建国以来周恩来文稿》第6册,第172—173、178—179、188—189页。)《军事整编计划》是周恩来主持起草的另一份重要文件。1951年10月中共中央政治局扩大会议后,周恩来为军委起草《关于精简节约的计划(草案)》,确定解放军精简节约的总方针,要求军事整编一气呵成。经过两个多月反复磋商修改,12月22日,《军事整编计划》定稿,军队编制减少45.6%,力度空前。1952年1月5日,毛泽东批准施行。(参见《周恩来年谱(1949—1976)》上卷,第184—185、187—188、206页。)不过,“三反”运动是嵌入整编还是先“三反”、后整编,毛泽东在与部队沟通过程中想法有所变化,最终决定采取后一方案。

周恩来不仅是“三反”“五反”运动的组织协调者,将毛泽东颇具解释空间的指示予以条理化,总结运动经验,形成规范性的政策工具,而且抓住运动重点和例外问题,派富有指挥经验的中央层级领导干部监督,了解政策实践效果。1952年2月下旬,全国“三反”“五反”运动进入高潮,两者材料互通、相互强化,不少城市一度出现打击面过宽的情况(参见薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》上卷,第170页;《“五反”运动情况(40)》(1952年3月22日),上海市档案馆藏,档案号B182-1-373-110;《“五反”运动情况(20)》(1952年2月21日),上海市档案馆藏,档案号B182-1-373-1。)。为此,周恩来一方面经毛泽东同意派薄一波、罗瑞卿分赴上海、广州考察,指导当地运动(参见《周恩来传(1898—1976)》(下),第962页;《建国以来毛泽东文稿》第3册,第251页。),另一方面召集宣传部门负责人为“三反”“五反”宣传降调,由理论论证和典型塑造转向政策宣传,要求中宣部与中央节约检查委员会秘书长刘景范保持联系,具体政策与政府各部委沟通。薄一波、罗瑞卿分赴重点区域后,除向毛泽东和中共中央书面报告外,还向周恩来电话汇报。周恩来当即给以具体指示,基调趋于和缓,再择要向毛泽东汇报,并知会其他中央领导。(参见《周恩来年谱(1949—1976)》上卷,第222—223、225、226、229—230、232、235页。)对其他地方的偏差,毛泽东、周恩来也及时纠正。比如武汉对工商界打击面过大,周恩来要求参照上海经验保护工商界上层过关,“不要再到群众集会去斗或发给分会去评,而应由市委和总会自己掌握”(参见《建国以来周恩来文稿》第6册,第295页。)。

三、分工分层

政治决策必须借助运转协调的组织过程才能落到实处,其中周恩来总揽全局、建章立制,薄一波、彭真、李富春、萧华、罗瑞卿等中央节约检查委员会、中央一级机关总党委主要成员分工负责、穿针引线。之所以由薄一波担任中共中央节约委员会和中央人民政府节约检查委员会主任,一方面是因为增产节约之重点在财经系统,另一方面,“三反”“五反”运动尽管倏忽而至,但并非盲目展开,而是由中共中央直接领导北京、天津两地先行试点(参见《中共中央文件选集》第8册,第98页。),作为华北局第一书记,薄一波负有组织之责。中共北京市委书记、北京市市长彭真则负责组织北京的“三反”“五反”斗争,与主政天津的黄敬密切配合,及时总结经验、发现问题,为整个运动探路。同时作为政务院政法委员会副主任兼党组书记,如同在镇压反革命运动中一样,彭真还承担着制定法规的任务。由于薄一波负责中央一级党政军群机关“三反”运动,中财委系统的运动主要由李富春负责(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第134—135页;《宣传工作者注意(一)》,《宣传通讯》1952年第6期。);薄一波到地方指导工作时,则由李富春全面负责。军事系统包括军委各总部、各大军区及志愿军的一般问题,毛泽东授权总政治部處理,萧华主其事(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第29页。)。公安部门涉及党政军多方,问题复杂,由罗瑞卿负责。

1951年12月中上旬,中财委、公安部和北京市陆续将初步发现的贪污、浪费和官僚主义情况报告中共中央,毛泽东迅速批转,督促各地、各部仿效延安整风和镇压反革命经验,大张旗鼓、雷厉风行地布置“三反”,以节约检查为主的增产节约运动被“三反”运动取代。12月31日,中央一级机关总党委举行扩大会议,党政军团群从部长至处长共有数百人参加,薄一波、安子文等宣布“三反”决定,要求政府所属各单位1952年1月1日至10日发动群众检举,11日送来报告,并当场撤职查办工作不力者,以儆效尤。1月3日凌晨,毛泽东听取薄一波汇报会议情况。4日,批转财政部党组限期发动“三反”情况报告,概述中央一级机关总党委扩大会议精神,要求各地效仿,并明确指出,中共中央已指定薄一波用电话和各大区负责同志联络,检查各区“三反”进度,意在提高中央节约检查委员会和薄一波在此事上的威信,便于开展工作。(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第12—14页;《毛泽东年谱(1949—1976)》第1卷,第461页。)8日,罗瑞卿报告称,公安部先从领导开始检查,群众满意后掌握运动领导权,将斗争火力引向贪污分子尤其是大贪污分子(参见《毛主席批转罗瑞卿同志关于中央公安部猛烈开展三反斗争的报告》,《建设》第139期(1952年1月18日)。)。毛泽东要求公安部门乃至一切机关、部队据此开展彻底猛烈的斗争(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第32—33页。)。毛泽东对天津的“三反”运动也颇为重视,不仅指示彭真与黄敬电话联系了解情况,向中共中央报告,而且主持召开中央书记处扩大会议专题讨论(参见《毛泽东年谱(1949—1976)》第1卷,第465页;《彭真年谱》第2卷,第242—243、247页。)。天津市除了安排高干“洗澡”“下楼”外,还分类处理干部经济超支问题,规定对干部出于公共利益的经济超支不予追究。这使大多数干部可以合理化经济超支,迅速将其解放出来,理直气壮地领导运动,毛泽东对此予以肯定。(参见《彭真同志检查天津市三反运动情况向毛主席的报告》,《建设》第138期(1952年1月16日)。)9日,薄一波在中央、华北和京津两市干部大会上报告中央机关“三反”情况,明确“三反”斗争的性质和政策,号召工商界开展“五反”斗争,推动中层干部检讨(参见薄一波:《为深入地普遍地开展反贪污、反浪费、反官僚主义运动而斗争》,《人民日报》1952年1月10日。)。

1月15日,毛泽东主持中共中央书记处扩大会议,听取薄一波关于“三反”的情况报告,讨论下一阶段工作。19日,中央一级机关总党委召开高级干部会议,酝酿“打虎”。(薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》上卷,第113页。)为减少“打虎”障碍,薄一波要求策略上明确:(1)维持资产阶级为《共同纲领》所保障的政治经济地位不变,集中打击少数大的不法工商业者;(2)集中火力打击大贪污犯,从轻从宽处理中小贪污分子;(3)“三反”斗争要注意统一战线工作,严格限制批斗民主人士、科学家和工程师(参见《薄一波同志关于中央一级各机关三反运动情况和全面展开向大贪污犯总进攻向毛主席的报告》,《建设》第141期(1952年1月26日);《建国以来重要文献选编》第3册,第38—40页。)。23日,彭真向中共中央报告在工商界争取多数的问题,毛泽东抓住时机,以“五反”配合“三反”,提出了打击资产阶级的策略,即“利用矛盾、实行分化、团结多数、孤立少数”(《建国以来毛泽东文稿》第3册,第97—98页。),“打虎”重点转向大贪污犯和不法资本家。2月1日上午,北京公审大贪污犯大会召开,由最高人民法院组织临时法庭审判,刘景范主持大会,各单位代表控诉,审判长沈钧儒宣布对七个大贪污犯或杀或管或赦的判决,最后薄一波作报告,将火力指向资产阶级(参见《北京昨天公审大贪污犯》,《人民日报》1952年2月2日。)。此会恰如土改中的斗争大会,仪式肃穆,群情激愤,施压贪污分子,成效显著,毛泽东令各地效仿(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第161页。)。

“三反”进入“打虎”阶段后,许多地方和部门反对“右倾”思想,组织“打虎队”,发生了过火斗争的偏差。是故,在“打虎”正酣时,中央节约检查委员会要求严格限制“老虎”标准,程序上须经该会党组批准才可“打虎”,并在党组下设审判委员会,统一领导审判工作;对于北京的工商界“老虎”,任何机关不许私自派人检查,严禁私自传讯与打骂;在斗争方式上转以斗智攻心为主、群众压力为辅,不应采取“猛、狠、压”的方法,要从算大账入手,以算细账坐实(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第201—202、161—162页。)。1952年2月下旬,中央机关“三反”运动已普遍深入基层,所打出之大小“老虎”均系技术人员和机关生产之营销、会计、行政、总务人员,职位最高者为马列学院副秘书长、全总财务部副部长。

政治运动发动时无有成法,但随其不断发展,例外问题涌现,中共中央开始酝酿制定政策规范,作为运动处理阶段的基本依据。如上文所示,周恩来组织制定政策法规,薄一波重在发动,具体制定工作多由彭真、李富春主持。1952年1月5日,毛泽东要求薄一波、彭真十天内起草惩治浪费条例,修改惩治贪污条例,以备处理贪污浪费问题之用(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第25页。)。16日,彭真致信周恩来、董必武、薄一波、安子文、刘景范,将补充修改后的《惩治贪污条例(草案)》送审。21日,彭真主持政务院政法委员会第15次会议,根据“三反”新情况,吸收各地经验,经周恩来、毛泽东阅核,修正通过《条例(草案)》,提交次日的全国政协常委会会议讨论。鉴于贪污案件多与工商界有关,《条例(草案)》规定行贿、受贿一律同罪,将工商界纳入惩治范围,在量刑标准上由5000万元改为1亿元以上才判10年以上重刑。(参见《彭真年谱》第2卷,第245—246、248页。)该法规之形成颇为审慎,不断根据运动经验予以纠正,并经多方协商讨论。4月18日,彭真在中央人民政府委员会第14次会议上对《条例(草案)》作说明,历数资产阶级猖狂进攻导致干部贪污腐化之劣迹,视完全违法户为大盗窃分子和罪犯,要求给予法律制裁(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第410—415页。)。彭真所作的说明经毛泽东修改,表达了中央领导层的意图,是理解和解释该法规的重要依据。

彭真领导北京市、联系天津市的“三反”“五反”运动,故由其根据两市“五反”情况主持制定政策。1952年2月14日,中共天津市委请示中央,希望尽快给资本家中问题轻微者作出结论,以便兼顾经济。次日,毛泽东批示要求对资本家按守法户、半守法半违法户、严重违法户、完全违法户等类别分而治之,尽速处理前两类,形成“五反”统一战线。(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第212—214页。)据此,彭真领导制定了《北京市人民政府在“五反”运动中关于工商户分类处理的标准和办法》。3月5日,毛泽东要求各地执行,如因特殊情况须作改变者,应报中共中央批准。“五反”运动的基本政策形成。该法规增加了基本守法户一类,减少了守法户数量,说明运动确有必要,并依据违法金额和坦白态度,对各类工商户灵活处理。当晚,周恩来与黄敬等提出修改意见。10日,薄一波从上海来电请示以1000万元、中南局请示以600万元等为基本守法户标准。周恩来先后与陈毅、邓子恢电话沟通,取得共识。该法规后由政务院第127次会议批准,最终版本根据各地方和政务会议意见作了修改和补充说明。(参见《建国以来重要文献选编》第3册,第98—106页。)北京市“五反”标准和办法的公布对安抚资产阶级、规范各地工人进厂检查作用显著。另外,文件第七、第八两条对工业与商业、一般商业与投机商业的处罚不均等,同时允许违法金额巨大的厂商改为公私合营,这些措施容易引起资产阶级恐慌,故由中共党内掌握,并未公布。

“五反”运动有利于削弱民族资产阶级的经济实力和象征资本,为公私合营创造条件,重点是工商业聚集的大城市。彭真负责与武汉、重庆、广州、南京、上海等主要城市电话沟通,形成《城市“三反”运动电话汇报》上报毛泽东和中共中央。在薄一波赴沪帮助指导“五反”运动期间,彭真继续与各主要城市保持电话联系,了解进度和政策反应,并及时上报。(参见《彭真年谱》第2卷,第247、250、266、269、278、283、286—287页。)从区域经济看,西北、西南经济相对落后;华北由中共中央直接领导;东北经济走在全国前列,反对资产阶级侵蚀即受其启发,中央派陈伯达前去了解“五反”情况,陈云也赴东北视察计划经济情况(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第227页;《毛泽东年谱(1949—1976)》第1卷,第505页。);经济发达之华东、中南则是中央主要注意力之所在。

“三反”进入“打虎”高潮时,毛泽东同刚上任第二副总参谋长兼华东军区副司令员、华东军政委员会副主席的粟裕谈话,交代“三反”事宜。粟裕除夕夜奔赴华东,1952年1月28日抵达南京,并立即向华东军区党委传达毛泽东“三反”指示,带头作检查。30日,到上海向华东大区一级机关、中共上海市委、驻沪部队负责干部传达动员。2月2日,回南京听取华东军区“三反”汇报。(《粟裕年谱》,当代中国出版社,2006年,第507页。)其间,中共中央华东局第一书记、华东军政委员会主席饶漱石因病难以工作,华东局商定以粟裕个人名义向中央发电,反映饶漱石病情(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第129页;景玉川:《饶漱石》,时代国际出版有限公司,2010年,第253—269页。)。毛泽东回电同意饶漱石回京休养,“各项职务由陈毅同志代理,由谭震林同志秉承陈毅同志主持华东局和华东军政委员会的日常实际工作”(《建国以来毛泽东文稿》第3册,第129页。)。6日,粟裕与饶漱石动身赴京。7日,粟裕致信毛泽东报告传达指示及华东情况。(《粟裕年谱》,第507页。)饶漱石赴京休养改变了华东领导层分工,而陈毅主要在南京主持华东军区“打虎”,于是从中共中央派出得力干部帮助指导“三反”“五反”工作,不失为平衡华东格局之有效措施,故中央欲派彭真前往华东(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第153页。)。不过,由于中央机关、北京进入“打虎”高潮,彭真难以分身。2月下旬到3月上旬,粟裕充当了毛泽东与中共中央华东局之间的联络员,凡事关华东“三反”“五反”及人事调整等者,皆由其向毛泽东请示(参见《粟裕年谱》,第508—511页。)。

2月下旬,中央机关、京津两市“三反”已普遍深入,而在工商业发达的上海,“五反”对经济带来了冲击,于是薄一波前去指导工作。23日下午,薄一波起身赴沪(参见《薄一波书信集》(上),中共党史出版社,2009年,第270—272页。)。26日,在中共中央华东局扩大会议上阐述“三反”“五反”运动之目的和意义、中央机关“三反”经验,以及毛泽东对上海的批评和建议(参见《陈修良工作笔记(1952—1955)》,第44—48页;华东师范大学中国当代史研究中心编:《沙文汉工作笔记(1949—1954)》,东方出版中心,2015年,第216—220页。)。自此,“上海五反运动的重大决策都是由陈毅同志和薄一波同志商量,经上海市委讨论后作出的,并且报经党中央和毛主席批准”(陈丕显:《雄才大略 襟怀坦荡——怀念敬爱的陈毅同志》,《人民日报》1991年8月25日。)。薄一波到上海后,再次向中共中央论证了“三反”“五反”错开进行的必要性(参见《建国以来毛泽东文稿》第3冊,第273页。)。到3月中旬,上海将重点放在“三反”上,同时做“五反”重启的准备工作,按北京的标准对资产阶级分类排队,准备材料,组织工人,进行政策教育(参见《薄一波书信集》(上),第273—276页。)。20日起,上海“五反”按部就班分四个阶段展开,每一阶段结束时,薄一波和中共上海市委均向中央报告请示,并及时报送经验,由毛泽东或刘少奇批转各地参考。中共中央以上海“五反”经验推动其他地方,是“五反”运动“下半场”的重要特点。(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第337—338、365—366页。)毛泽东一面指示要保护大资产阶级,扩大守法户和基本守法户,争取运动过后可以继续合作共事,另一面要求从严控制,在大型私营企业中嵌入工会和中共组织,用工人监督生产和经营,强调此事一定要实行,不得延缓,须速制定有效办法(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第334—335、403—404页。)。此举旨在为公私合营创造条件,企业内的中共组织和工会可以保证企业转到社会主义,取消资本家的所有权,同时解决了企业管理干部问题(参见毛泽东:《在中央政治局扩大会议上的讲话》,《党的文献》1998年第6期。)。

中共中央中南局工作由邓子恢主持,而中南軍区的“三反”经毛泽东多次督促后才打开局面。广州面向港澳,运动初期考虑海外影响,束手束脚,毛泽东遂派与四野渊源颇深的罗瑞卿指导工作。1952年2月5日,毛泽东同罗瑞卿谈话。6日,罗瑞卿赴武汉,传达毛泽东指示,督促“打虎”。13日,中共中央中南局上报“打虎”计划,数量为各中央局之最。16日,上报中南军区后勤系统“三反”情况。毛泽东旋即批转部队参考,指出:罗瑞卿的任务是“考察和帮助党政军民学整个三反打虎工作,不是专为公安系统”。(参见《毛泽东年谱(1949—1976)》第1卷,第485页;《建国以来毛泽东文稿》第3册,第230—231页。)19日,罗瑞卿赴长沙短暂考察“五反”情况(《罗瑞卿传》所附《罗瑞卿生平大事年表》并未提及罗瑞卿在长沙之行状,只是记载其1952年2月6日至19日在武汉,2月21日至5月29日在广州指导“三反”“五反”运动。在给中共中央关于长沙“五反”情况的报告中,罗瑞卿说自己“没来得及详加考察”。因此笔者推测,罗瑞卿2月19日到长沙短暂停留,20日晚或21日离开。参见《罗瑞卿传》,当代中国出版社,1996年,第656页;罗瑞卿:《关于长沙市的五反经验》(1952年2月24日),河北省档案馆藏,档案号888-1-11-4。),并将公安局局长王丕敏违法乱纪行为上报。毛泽东作出批示,将长沙作为中等城市“五反”之样本。(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第292—293页。)21日,罗瑞卿抵达广州。25日,在中共中央华南分局常委会会议上详细传达毛泽东“三反”意图和策略。(参见杨奎松:《毛泽东与“三反”运动》,《史林》2006年第4期。)此后,罗瑞卿列席中共中央华南分局常委会会议,会议讨论同意将广东的运动情况上报中央。罗瑞卿根据中央一级机关总党委领导运动经验,建议中共中央华南分局成立分局直属机关总党委,完善领导机构。(参见《叶剑英与华南分局档案史料》上册,1999年印行,第279—282、378页。)广州“五反”虽晚于上海两周多,但罗瑞卿的行动步骤与薄一波在上海相差无几。毛泽东及时批复他的阶段性报告,要求研究仿行上海经验(参见《建国以来毛泽东文稿》第3册,第285—286页。)。

四、结 语

新中国成立后,政治动员是中共嵌入社会、改造社会的基本途径。中央领导集体在决策、组织与动员过程中分工协作、相互配合,才能使运动目标逐渐明晰,潜伏难题次第凸显,政策法规有的放矢,阶段步骤张弛有度,结果影响渐趋有序。毛泽东是“三反”“五反”运动的最高决策者和指导者,决定在增产节约运动中嵌入“三反”运动,而且使之逐渐成为独立的政治运动,以此打击痼疾新病。在“三反”进入“打虎”高潮时,他发动“五反”运动与之配合,内惩党内外贪污腐化分子,打其骄气,外惩不法工商业者,改造专业技术人员思想,削其实力,减其文化资本,为向社会主义过渡创造条件。毛泽东行使政治决断权,提出策略,处理例外,并及时转发或批转运动经验,使各地、各部相互学习,以奖惩机制进行动员。当运动出现打击面过宽的情况时,他又能听取其他领导人的意见和建议,予以纠偏调整。

政治动员的危机治理不同于西方国家先立法再借助科层体制有序推进的常规治理模式,后者固然可以缓和社会震荡,但也会在科层体制中层层衰变,以致目标被置换,仿佛将拳头打在棉花上。政治运动有时陡然而起,起初并无清晰的具体目标和严谨的政策安排。这可以让党政干部具体情况具体处理,但也使运动过程中常有急转、间断和重启的不确定性(〔美〕高峥著,李国芳译:《接管杭州:城市改造与干部蝉变(1949—1954)》,香港中文大学出版社,2019年,第240页。)。随着运动过程中暴露出的问题和积蓄的经验越来越多,中央领导层才能不断明确目标、完善政策。面对运动所带来的问题,周恩来承担了某种理性人的角色。他组建领导机构,与各方面广泛协商,总结经验,形成政策,监测预警,力求使运动过程理性化。

中央节约检查委员会和中央一级机关总党委主要成员是运动之前线指挥官,向毛泽东和周恩来汇报情况,提出建议,落实政策,取得指示,协调各方。薄一波总管“三反”“五反”运动之发动和推展,论证运动之合理性,以财政部为典型,带动整个中财委系统,紧抓运动重点和中央机关,并依照毛泽东、周恩来指示到地方指导工作,传递信息,提取经验,落实指示。“三反”“五反”运动初期,仅有原则性指令,彭真一方面领导北京、联系天津进行政策试验,电话联系主要大城市首长,传达中央指示,另一方面领衔《惩治贪污条例》起草制定,探索“五反”运动之处理原则和方法。薄一波、李富春负责部分政策设计,刘景范、安子文等辅助。粟裕、罗瑞卿受毛泽东委派,向其负责或熟悉之区域传达指示,协调矛盾,推进运动。由此形成了完整的“三反”“五反”运动之中央领导机制。该机制的确立,不仅有利于党和政府组织机构及其领导成员分工协作,而且使得运动过程张弛有度,政策法规有的放矢,缺点偏差知错能改。正因为将政治决断和民主协商有机结合,“三反”“五反”运动才在总体上得以健康发展,既清除了腐化分子、打击了“五毒”行为,又形成了有力的社会舆论和群众威力,完成了群众性的社会改革,乃至产生了超越这场运动的深远历史影响。

(本文作者华东师范大学政治学系教授)

(责任编辑赵 鹏)