从纷繁走向统一:晚清民初细菌学名词审定工作刍议

2023-12-10姬凌辉

姬凌辉

晚清以降,“细菌学说”①本文所谓的“细菌学说”不仅指细菌学科本身的知识体系,还包括与细菌学说直接或间接相关的知识,加之细菌概念在译介过程中并非口径一致,故本文会根据史实和行文表述,使用“细菌学说”“细菌学”“细菌致病说” “细菌学知识”“黴菌”等词汇进行切合实际的表达。在全球扩散的历史场景颇为多元与复杂。目前国内外医史学界关于细菌学说史的专题研究成果体量不大,但也不乏创新力作。布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)揭示了巴斯德(Pasteur)的成功有赖于一张多种力量汇集而成的网络,包括公共卫生运动、医学职业化(含军医和私营从业人员)以及殖民地利益。巴氏消毒的成功是多种力量加上巴斯德本人的天赋的结果,这为我们提供了一种讨论科学、医学与社会关系的新路径,也许三者之间一开始就没有这么大的分别。②Latour, Bruno, The Pasteurization of France, trans. Alan Sheridan and John Law, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988.与以往单纯强调巴斯德模式在世界范围内推广过程的研究不同,普拉提克·查克拉巴拉提(Pratik Chakrabarti)既揭示出19 世纪晚期热带细菌学在印度经历的体制化进程,还表明殖民地居民对于西方细菌学说的理解与认识,往往基于不同的认识论,以及各种社会、制度、文化、思想资源,在殖民地各地,不同的科学家和各种治疗疾病的医疗实践存在较为复杂的历史多样性,提出了所谓的“道德范式”解释框架。③Chakrabarti, Pratik, Bacteriology in British India: Laboratory Medicine and the Tropics, Rochester, Woodbridge: University of Rochester Press, 2017, pp.5-6.无独有偶,上述复杂历史情节亦在近代中国几乎同时上演,而且更为丰富多彩,不过不能直接套用“巴斯德模式”或“道德范式”来理解。究其根源,近代中国文化与南亚、东南亚、非洲、澳洲等殖民地文化差异较大。

与之相应,近代中国医学术语名词的成长历来备受关注①主要论著有王树槐:《清末翻译名词的统一问题》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》1969年第1期;王扬宗:《清末益智书会统一科技术语工作述评》,《中国科技史料》1991 年第2 期;张大庆:《早期医学名词统一工作:博医会的努力和影响》,《中华医史杂志》1994 年第1 期;张大庆:《中国近代的科学名词审查活动:1915—1927》,《自然辩证法通讯》1996 年第5 期;张大庆:《高似兰:医学名词翻译标准化的推动者》,《中国科技史料》2001 年第4 期;李传斌:《医学传教士与近代中国西医翻译名词的确定和统一》,《中国文化研究》2005年第4期;张剑:《近代科学名词术语审定统一中的合作、冲突与科学发展》,《史林》2007年第2期;温昌斌:《民国科技译名统一工作实践与理论》,北京:商务印书馆,2011 年; 高晞:《疫病的现代性:从“瘟疫”到“传染病”的认知嬗变》,《复旦学报》(社会科学版)2021年第1期;姬凌辉:《晚清民初细菌学说与卫生防疫》,成都:四川人民出版社,2023年等。,作为学科的细菌学说入华史必然涉及译名的多歧与统一,其中关于生理学、真菌学、微生物学的学科名词审定问题的探究亦有新的进展②主要论著有袁媛:《中国早期部分生理学名词的翻译及演变的初步探讨》,《自然科学史研究》2006 年第2 期;付雷:《中国近代生物学名词的审定与统一》,《中国科技术语》2014年第3期;芦笛:《中国早期真菌译名的审查与真菌学界的反应》,《中国真菌学杂志》2017 年第5 期;姬凌辉:《风中飞舞的微虫:“细菌”概念在晚清中国的生成》,复旦大学历史学系、复旦大学中外现代化进程研究中心编:《近代中国的知识与观念》,《近代中国研究集刊》第7辑,上海:上海古籍出版社,2019 年;张彤阳:《中国近现代微生物学名词的审定与演变历程》,《自然科学史研究》2020 年第2期等。,但并未系统探讨晚清民初细菌学名词的审定。最近沈国威将“细菌”与“细胞”归为中日互动词,并认为“细菌”是由“细胞”概念衍生而来,指出中国最早对“细胞”的记载见于韦廉臣、李善兰、艾约瑟合译的《植物学》(1858)。③沈国威:《新语往还:中日近代语言交涉史》,北京:社会科学文献出版社,2020年,第28页。但细菌与细胞毕竟不是一回事④宋恪三:《细菌与细胞》,《康健杂志》(上海)创刊号,1933年5月1日,第13—14页。,细菌对应的是细菌学,细胞对应的是组织学,这或许意味着从细胞入手寻绎细菌概念的在华传播史恐难成立。况且,倘若过多聚焦时人关于细菌学的认知与容受面相,细菌学自身学科成长的历史线索反而不易凸显。故有必要立足于中国本土,观照中西,从细菌概念入手,进而综合考辨晚清民初细菌学名词审定工作历程。

一、晚清民初“细菌”译名的纷繁与往复

如果说19 世纪30 年代是“公共卫生的时代”,那么19 世纪中期就到了“实验室的时代”⑤威廉·F·拜纳姆:《19世纪医学科学史》,曹珍芬译,《剑桥科学史丛书》,上海:复旦大学出版社,2000年,第115—116页。,借助实验手段、技术革新和自然科学的研究成果解读人体奥秘、探寻病理、防治疾病是19 世纪医学发展的重要面相。19 世纪中后期西方医学最重要的贡献是细菌学说的建立,找到了外部原因对人体疾病的影响。⑥张大庆:《医学史十五讲》,北京:北京大学出版社,2020年,第136页。细菌学说的建立与17 至18 世纪光学技术的革新有很大关系,特别是1830 年代复消色差显微镜的发明与使用。19 世纪下半叶,欧美各国实验室每隔几个月就宣布发现一种新的病原微生物。这些讯息几乎同时被先进国人与来华洋人译介到中国和日本,引起明治维新后的中日两国先进知识分子的持续关注。⑦姬凌辉:《晚清“采西学”中的“显微镜知识”与本土回应》,《自然辩证法通讯》2018年第3期。

19 世纪中后期细菌致病说西来之际,细菌致病说在同时期的西方也才刚刚起步,在晚清中国起初只是作为一种“新知识”被译介,这就涉及“细菌”概念的生成问题。当细菌致病说被引入后,时人基本上是从两种路径来理解显微镜下的“微生物”或者细菌,一是古代的博物学中的草木虫鱼鸟兽,二是古代医学中的虫、气等概念。前者具体,后者抽象,呈现出时人对bacteria 的第一反应是引入虫的概念的现象。从音译的角度来讲,既有“壁他利亚”和“巴克德利亚”对译bacteria,也有“埋克肉”对译microbe,这本身是清末时人翻译西学的常见策略。与此同时,时人还将其意译为微生物、微生虫、疫虫、微虫、黴菌等,实际上这是基于细菌的形状、大小、繁殖等性状作出的判断。菌在古代是指食用菌,也可以是有毒的蘑菇,而这一点从形态上来说,早期的显微镜技术下时人只能大致分辨出三种类型的细菌,即弧菌、杆菌、球菌,从形态上说,它们既像虫,也像菌蕈的形状,但又比肉眼所见的食用菌更加细小,所以在显微镜之下,细菌被时人想象成虫、菌蕈也就不难理解,并且导致时人对细菌的理解和分类自觉不自觉地倾向动物、植物两类。由此可见,在19 世纪中后期的生物学分类中,关于bacteria的实际分类尚不如今日明确,具体情形,中西不一,影响了时人对细菌和bacteria 的认识。

清季十年,关于蛊的论述并没有消失,甚至被编进儿童读物,具体文字内容与《说文解字》《诸病源候论》所载大同小异,且以图像形式呈现。①《字课分类图解:动物类:蛊》,《蒙学报》第13期,1905年7月,第206页。与此同时,关于“疫虫”致病的说法也有了更为明确的表述,《万国公报》曾载文谈到:“最近西方医学家之大功,在考得微虫之为物,乃人生百病之源也。故多有究其族类,设法豢养而徐察得杀之之法,以之疗病,应手而愈。盖何种病属何种虫,固为一定,而虫之来源,或发于下等动物致染入人身耳,如鼠疫是也。”②林乐知:《格致发明类徴:疫虫毒鼠》,范祎述,《万国公报》第186期,1904年7月,第23页。该文有三点值得注意:其一,明确指出微虫为物,且为百病之源,此处“微虫”指向细菌;其二,微虫可以人工培养和观察,进而寻求疗疾之法,实指培养细菌和利用血清治病;其三,确定虫与病的一一对应关系。不难发现,此三点实际上与“科赫三原则”③“按照Koch的说法,认定一种特定微生物与某一疾病的病原学有关,需要三个判断标准。第一,这种寄生物必须在该疾病的每个病例中出现,并且是在可以说明该疾病临床发展和病理变化的条件下出现。第二,这种因子不应在其他任何疾病中作为偶然的、非致病的寄生物出现。最后,在这种寄生物从患病个体身上完全分离出来并以纯培养的方式重复生长以后,如果接种其他动物,能够引发相同的病。”引自肯尼思·F. 基普尔主编:《剑桥世界人类疾病史》,张大庆主译,上海:上海科技教育出版社,2007年,第15页。如出一辙。《万国公报》进而继续刊文介绍此说,“此种微物能养于西伦,即血汁,及列生,即甜油之中”,并分别介绍肺病、伤寒、霍乱、喉证、寒噤、疠疫六种疾病的致病原理,“以上六种之疾,自古以来皆有之,而知为此六种微物之害者,则最近之发明。”④林乐知:《智能丛话:病由于虫》,范祎述,《万国公报》第201期,1905年10月,第24—25页。

亦有时人指出,“若微生物,若黴菌(即白霉),人以之而死者,亦非动物,即植物也”。⑤普澄:《卫生学概论》,《江苏》(东京)第3期,1903年3月1日,第84页。这说明时人对微生物的腐败作用有了粗浅认识,微生物和黴菌皆可致人丧命,且黴菌即白霉的观点接近今天的认知,但时人所理解的黴菌范围似乎更为宽泛。对于这样一个复杂问题,我们至少可以立足于《英华字典》和报章时论展开分析。

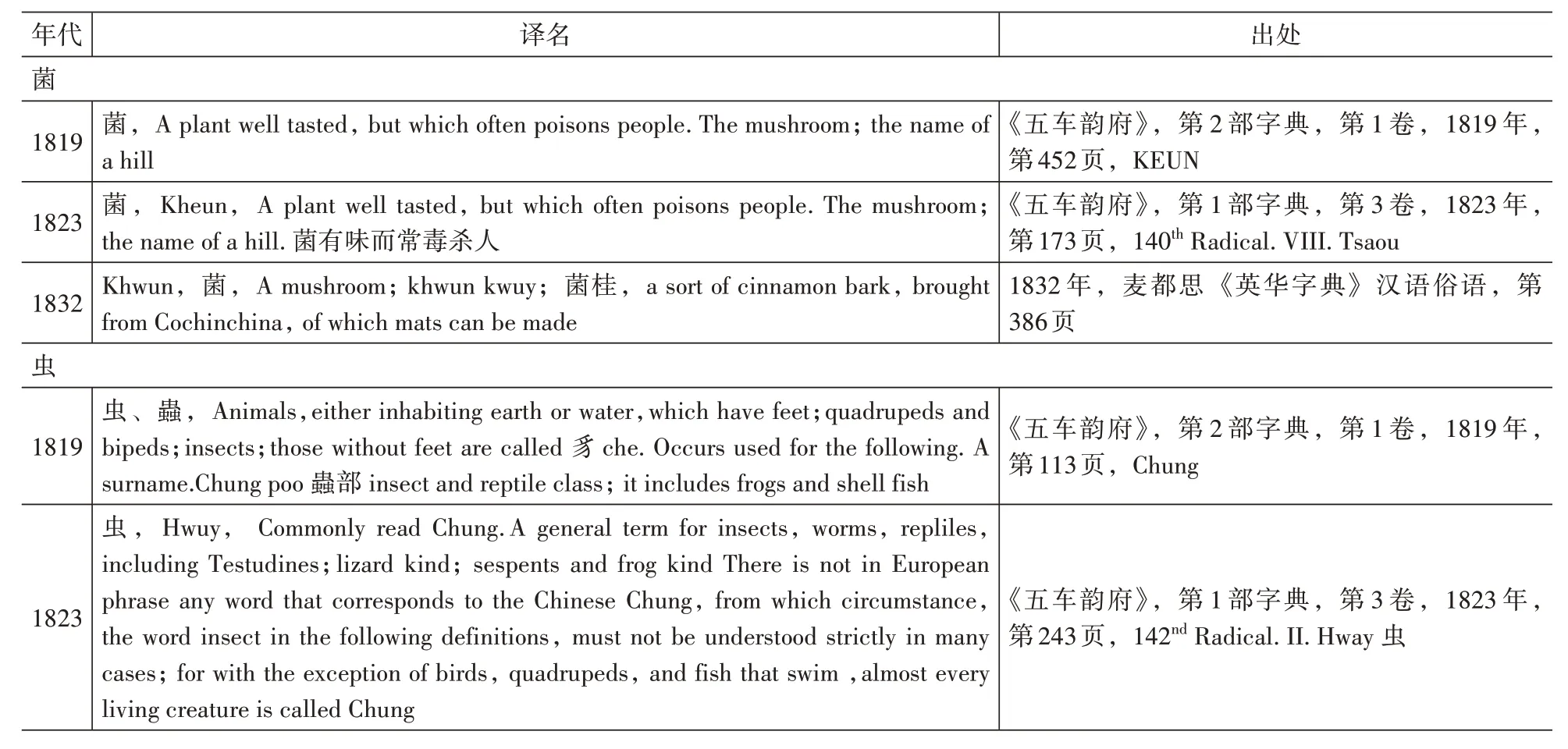

表1 19世纪中叶至20世纪初细菌概念译名表

除了“黴菌”“微菌”“微生物”“细菌”等概念留存下来外,字的消失也非常值得关注。字究竟系何人首创?何时不用?为何消亡?

另一方面,高似兰发明的汉字术语大多是参照中国古代字书新造字词,与传统中医术语没有太大关联③张蒙:《医学拉丁文在近代中国:传教士的帝国话语与留日学生的在地反抗》,《史林》2021年第4期。,过于生僻的字同样增加了利用传统中医中的“虫”“菌”等概念会通理解“黴菌”“细菌”等概念的难度。到1927 年,《学初编》亦采纳“细菌”一词,将书名和译名改为《细菌学初编》④李德(Mary E. Reid)等:《细菌学初编》,盖仪贞、吴建庵译,上海:中华护士会,1927年。,可见最后还是基于生物学形态描述的概念诸如微菌、细菌等名词留存至今,不得不说直观、简单的认知方式更容易流行开来,而含义相对艰深、字形较为复杂的“黴菌”、等名词逐渐消亡。总之,在清末民初的词汇竞争中⑤黄克武:《新名词之战:清末严复译语与和制汉语的竞赛》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》2008 年第62 期;黄克武:《惟适之安:严复与近代中国的文化转型》,北京:社会科学文献出版社,2012年,第93—131页。,欧美医学传教士发明的字虽然一度为留日学生所接受,但最终还是败给了和制汉语“细菌”,此种“不中不西”“不东不西”的新概念因其过于尴尬的语词使用环境最终被淘汰。

更为典型的是1914 年留美农科生杨永言在《留美学生季报》上发表的《百与百学》,开篇即言“百(英名Bacteria),生物之至微者也”,接着交代了当时细菌学翻译的现状,人类文明之进化数千年矣,“惟百之为物,固吾国古人梦想所不及,稽之典册,无当焉。近人译东籍,始见微生物、微菌等词。百固微生物也,而微生物不尽为百,盖尚有微动物焉(Protozoa,尚未有的当新字译之,曾拟造厶字以为识别)。微菌之译,原于英文Fission,Fungi 之义,在西文亦不甚通行,无论菌字不足括Fungi(义亦解前号)矣。爰取今名,旧字而加以新义,窃以为莫便于此。”①杨永言:《百与百学(附中英名辞对译表)》,《留美学生季报》第1卷第2期,1914年6月,第9页。

杨氏认为日译词微生物与黴菌既不足以涵括种类繁多的微生物和微动物,也未遵照英文细菌学名词原意,于是“曰百,单独微胞之微生物,介于动植物之间,而通常则列之于植物,以其生殖如植物也。百虽为植物,而并无叶绿质,故无自制食物之能力,必须恃已制成之有机物以为生,一如动物及类(Fungi),然形体上最近‘青绿’(植物中之最近原始植物者,兼有青绿二色汁质)之Oscillatoria,单独微胞,连串如链者。生理上,则百最近类也。百之形体大别有三,有竿形者,有球形者,有环形者。如有微须Flagellum(此字当已有特别字以译之,客中无所考,姑用之,非科学语也)则能行动。无须则否。其生殖之法,普遍以剖分为常(即一微胞中分为二),但有不利于生活之时,百多有能结内孢者,俟便利时再萌长也。百固皆至小之微胞,寻常目光所不及见,然于显微镜视之,百之大小,亦颇有差别。”②杨永言:《百与百学(附中英名辞对译表)》,第10页。进而他还将(bacteriology)译为百学,分为“百学略史”“农务百学”“工艺百学”“医科百学”,另附有“百之各式形体图”“中英名辞对译表”等图表③杨永言:《百与百学(附中英名辞对译表)》,第13—27页。,相较于同时期其他细菌学译介论著,杨氏视野开阔,论证亦较为系统、全面。

按照杨氏的说法,百是旧字新义,“从白从一,白以明植物而无叶绿质者,一以明单独细胞而自能生活者。其音如旧,取其与西文Bacteria 首音相似,其义则以旧义,概无量数之细胞相连接或团集也。”④杨永言:《农学及其实施于中国之观测》,《留美学生季报》第1卷春期,1914年3月,第69页。使用百字虽然免去了造新字可能带来的麻烦,但毕竟长期以来百字多表数量,并无更多含义,而且百是bacteria 译音简化而来,未免过简,语义亦过于曲折晦涩,未能直观显现细菌世界之微妙。与博医会所创字相比,百虽然更为简便,却不够达意。况且《留美学生季报》的前身《留美学生年报》直到1913 年仍在使用“工业应用黴菌学”这样的日本译词。⑤徐名材:《麻省理工学校化学院述略》,《留美学生年报》第2期,1913年1月,第13页。1915 年春杨氏英年早逝⑥前人:《吊杨永言》,《留美学生季报》第3卷第2期,1916年6月,第157—158页。,无法对“百学”继续加以申论,《百与百学》虽先后在1916 年的《科学》⑦杨永言:《附录:百与百学》,《附录:附新名词解》,《科学》第2卷第11期,1916年11月,第1270—1284页。和1917 年的《时报》⑧杨永言:《百与百学》,《时报》1917 年10 月7 日,第309 号,第10 版;杨永言:《百与百学(续)》,《时报》1917 年10月8日,第310号,第10版;杨永言:《百与百学(续)》,《时报》1917年10月9日,第311号,第10版;杨永言:《百与百学(续)》,《时报》1917年10月12日,第314号,第10版;杨永言:《百与百学(续)》,《时报》1917年10月13日,第315号,第10版。上刊载,一则推广百学,二则纪念杨氏,“宜转载之以广流传,且志本社之不忘”⑨杨永言:《附录:百与百学》,第1270页。,但最终用百字对译bacteria 并没有流行起来。

值得一提的是,《科学》在转载了《百与百学》一文的同时,还同期刊登了钟心煊的《裂殖菌通论》,此文虽有向《百与百学》“致敬”之意,但钟氏认为“百从白从一”有违科学,毕竟还有红色裂殖菌(rhodobacteria)“全显桃红色”,“故‘百’之一名词,取义无当,应为科学家所摒弃”。而所谓的“细菌”“微菌”“微生菌”“黴菌”等日译名词,“惟细菌二字,吾人虽不必沿用,然为吾人所应熟识;因其于日本医学及他普通学中,甚通行也。虽然,彼国植物分类学家,则仍用精确之学名裂殖菌。”⑩钟心煊:《裂殖菌通论(附图)》,《科学》第2卷第11期,1916年11月,第1226页。言外之意,细菌一词虽已广为流传,但钟氏认为流行通用不代表学理精确,他坚持回到相对严格意义上的意译,以裂殖菌对译bacteria,“裂殖菌在欧文中,有学名与普通名二种。学名曰Schizomycetes,吾译作裂殖菌,乃世界万国所公用。普通名则随各国文字而异:如在英则为bacteria,在德则为Bakterien,在法则为bactreis,此三字皆出源于希腊字意谓竿者;盖裂殖菌初次发见时,适为竿形之一种。迨后植物学家研究益精,吾人关于裂殖菌之知识日益增加,始知裂殖菌除竿形者外,尚有球形、螺旋形等种种。故bacteria 一字,殊不足以概裂殖菌之全部。此植物分类学家之所以必弃此不用,而另造一精确之学名Schizomycetes 以补其缺者也。按Schizo-意谓分裂,-mycetes 意谓菌,合之则成裂殖菌。盖指此植物最重要之繁殖法名裂殖者而言也。”①钟心煊:《裂殖菌通论(附图)》,第1225页。

此后不久,同具留美背景的戴芳澜亦采用“裂殖菌”对译bacteria,只不过他对裂殖菌的定义没有钟心煊那么严格,更接近当时通行的细菌概念,“裂殖菌者,乃一种单细胞,生殖以分裂,并不含有染色物质之菌。裂殖菌空气土壤间随处皆是,即禽兽之体内,如口肺腹等部,亦裂殖菌之殖民地焉。裂殖菌种类颇繁。生疫疠之菌,约占百分之十,常人不察。每闻人论裂殖菌,竟有谈虎色变之慨,究其实,有利于人之裂殖菌,不可胜数。举其大者言之,如作牛油、制醋、酿酒等,胥于裂殖菌是赖。”②戴芳澜:《裂殖菌(Bacteria)通论(附图)》,《交通部上海工业专门学校学生杂志》第2 卷第1 期,1917 年4 月26 日,第2页。他还直接用图解的方式呈现裂殖菌形态③戴芳澜:《裂殖菌(Bacteria)通论(附图)》,第3页。,此举有效避免了因译词问题可能引发的误解或争议。

事实上,裂殖菌概念沿用至今,常见于专业领域,而非日常生活,并且对译的名词是schizomycete,lower bacteria,fission fungus 而非广义上的bacteria。从这个意义上来说,细菌学说的发展与译词的因创并不同步,而作为日常用语的细菌概念与作为专业术语的细菌概念实际上可以并行不悖。由于受近代科学进步主义思潮影响,时人往往纠结于找寻更为合适的后出概念去取代日益落后的前者,这在一定程度上造成了近代细菌学说在华传播情形的复杂与多元。

1926 年,除了丁福保编写的《医学指南》《医学指南续编》《医学指南三编》《医学指南三编合编》丛书之外,还开始出版《医学门径》丛书,陈邦贤、万钟等人为之作序——《医学门径语》《医学门径语续编》。前者陈述了何为医学门径,“即不藉德文、英文、法文、日文,不入医校、医院,而以国文自修世界最新颖之医学,补我国旧医学之不足……研究医学门径之初步,首在识医学各科之大略,与夫病名、药名之解释。”④陈邦贤:《医学门径语》,《中西医学报》(上海)第8卷第11期,1926年8月,第1—6页。后者大体上对清末民初出版的可读可用的医书按照医学各分支学科进行了点评和介绍⑤万钟:《医学门径语续编》,《中西医学报》(上海)第8卷第11期,1926年8月,第1—47页。,具体到细菌学部分,将细菌学与传染病学合并表述,“研究此科之门径,宜先阅《免疫学一夕谈》及《预防传染之大研究》,次阅参考书《病原细菌学》《新撰急性传染病讲义》《发疹全书》”。⑥万钟:《医学门径语续编》,第27—29页。所谓“医学之捷径”与“医学之门径”的自我言说,反而道出此一时期医学入门之难,渠道之窄。有鉴于此,医学书局随后刊登广告,面向社会赠送《医学门径语》5000册⑦《医学书局赠送〈医学门径语〉五千册》,《中西医学报》(上海)第9卷第5期,1927年5月,广告栏。,增强西医、新医之意非常明显。

综上所述,时人基于各自学科背景对细菌学说知识进行了大量系统的介绍,这有益于细菌学说知识的深入传播和普及。较之晚清,民初细菌学说译介的多样化程度更高,甚至开始成为免疫学、生物学、微生物学、真菌学、组织学等学科成长的基础知识,这也就意味着细菌学、免疫学等医学术语名词有必要从纷繁走向统一。

二、民国时期细菌学名词的审查与统一

1915 年2 月1 日至5 日博医会在上海召开了每两年一次的年会,2 月2 日在高似兰的提议下,大会选出出版与术语委员会成员,包括比必、巴慕德、颜福庆等人。⑧“China Medical Missionary Association Biennial Conference,” The China Medical Journal, vol. XXIX, no. 2(March 1915),p.95.2 月4 日会议审议了高似兰关于出版和术语委员会的工作报告,通过了《高氏医学词汇》第2 版,与1908 年第1 版相比较,该版除了词条新增至20000 条外,还对重要的日语医学术语进行了比较,以及消除了一些不能被证明是可接受的造词。⑨“China Medical Missionary Association Biennial Conference,” pp.100-101.针对高氏的报告,比必认为医学术语统一的重要性在于可能在中国推行并被所有医学院校普遍采用,提议博医会应与北洋政府合作审定医学术语。①“China Medical Missionary Association Biennial Conference,” p.102.

就在2 月5 日博医会年会闭幕之时,刚刚参加完博医会年会的中国西医代表们转而继续召开会议,代表全国近100 位西医,讨论并成立了中华医学会,发行《中华医学杂志》,实现了中国西医界的夙愿。②Wu Lien-teh,“The National Medical Association of China,” The China Medical Journal, vol. XXIX. no. 6(November 1915),pp.406-408.对此,博医会的态度是乐见其成,“我们祝贺中国朋友和同事们的事业取得圆满成功”。③“The Year 1915,” The China Medical Journal, vol.XXX. no.1(January 1916), p.39.2月,博医会术语委员会的高似兰继续召集一大批来自中国教育、医学、出版等领域的知名人士,在上海召开了一次重要会议。高氏提出了医学术语工作的原则:1. 尽可能多地使用古老的中国医学术语;2. 在需要的情况下,选择一些最合适的日本医用名词;3. 音译或修饰外国术语;4. 对西方医学术语的含义进行研究。此外,高氏还指出了当时中国医界使用日语医学术语的弊端,在多数情况下日语的医学术语翻译太过字面化,不能直接使用,而此种医学术语的音译名词也不能直接引入,因为日语的发音与汉语的发音差别太大。④“Chinese Co-operation in Standardising Medical Terms,” The China Medical Journal, vol. XXIX. no. 3(May 1915), pp. 200-201.

来自杭州的Y.K.Wang 则认为不仅要规范医学术语,还要对药典的全部名词进行统一,提议由江苏省教育会组织研究小组对中国的医学教育情况进行调查。⑤“Chinese Co-operation in Standardising Medical Terms,”p.201.江苏省教育会副会长黄炎培最后宣读了四项决议:1. 苏州、杭州的医学专家应与江苏省教育会、高似兰以及他的术语委员会共同研究;2. 任何跟医学术语相关的医学文献均应寄送江苏省教育会和高似兰作进一步研究;3. 由高似兰准备一份医学术语基本清单,并通过江苏省教育会将此清单寄给中国西医或者全国各地对此项工作感兴趣的人,以便集思广益;4. 当上述研究建议或报告收集完毕后,将向有志于此项工作的医界人士发出邀请,在上海召开大会,届时也会邀请北洋政府任命若干官方代表,共同研究医学术语统一问题,并建议北洋政府采取同样的行动。⑥“Chinese Co-operation in Standardising Medical Terms,”pp.201-202.

1916 年2 月,先是中华医学会在上海召开第一届年会,就该会与博医会合作审订中国医学术语问题达成共识⑦“Co-operate Work on Chinese Medical Terms,” The China Medical Journal, vol.XXIX. no.3(May 1915), pp.205-206.,后是江苏省教育会邀请中外医学科学专家在上海开会,商讨医学名词审定问题,博医会、中华民国医药学会、中华医学会、江苏省教育会各推代表5名以内组织医学名词审查会,“凡此后成立之医学、药学等会得随时加入”。8月7日至15日,医学名词审查会在上海召开第一次会议,1917年1月11日至17日召开第二次会议,江苏省教育会理科教授研究会加入化学名词审定。8月1日至8日召开第三次会议,华东教育会加入解剖、化学名词审定,另委托中华医学会提出微生物名词草案。⑧《第三次医学名词审查会开会后复教育部文(六年八月)》,《中华民国医药学会会报》第1 期,1917 年10 月,第3—4页。8 月16 日该会制订了《医学名词审查会章程》,8月27日,教育部准许医学名词审查会备案。⑨《医学名词审查会呈教育部文附批 其一》,《中华医学杂志》(上海)第3卷第4期,1917年12月,第33—34页。

经过三次会议后,医学名词审查会初步形成了基本审定流程,“每次开会均先由一团体担任起草,开会时即依据草案逐项审查,审定后重行印刷审查本,分布中外专家征集意见”。然而所有印刷草案及审查本及开会各项费用均由发起者博医会、中华民国医药学会、中华医学会、江苏省教育会四团体分担,会务开支不小,“三次开会仅印刷费一项已达一千数百元,连合其他各项费用每团体年需开支四五百元”,考虑到“四团体经费本极支绌,年增此项巨大出款,势必益形竭蹶,且医学名词至为繁伙,逐项审查决非一二年可以竣事”,只好呈请教育部予以补助。教育部则表示“该会审订医学名词成绩可观,迭次开会本部均特派代表参与讨论,将来统一学术名词方深倚赖”,最终拨给一次性补助费一千元。⑩《医学名词审查会呈教育部文附批 其三》,《中华医学杂志》(上海)第3卷第4期,1917年12月,第34—35页。

9 月25 日,总统府医官屈永秋、哈尔滨等处防疫局总办伍连德共同拟定了《中华医学会编订细菌学名词条例》①《中华医学会编订细菌学名词条例》,《中华医学杂志》(上海)第3卷第4期,1917年12月,第36页。,全文如下:

《中华医学会编订细菌学名词条例》

(一)细菌学名词除一小部分外,东西洋学者尚未曾整理,此次编订含有一种整理之手续,烦琐殊甚,当然不易完善。草案中所列名词系采自英德日各家著作,以连带关系之字列在一处,以便审查,俟审查后或加索引或依字母序次,届时再定。

2.1 两组患者手术相关情况比较 结果(表2)表明:与传统组患者相比,超声刀组手术时间、术中失血量、术后24 h引流量及术后住院天数均减少,差异有统计学意义(P<0.05)。

(二)病原菌名称依鉴斯透氏Chester《细菌学》以及绵引朝光《细菌鉴别掌典》作蓝本,更取他著,以补不足。

(三)细菌学名词关于培养时之状态及集落现象者,依据美国细菌学会最近修正之鉴别表,尚有新添名词参考新著补入。

(四)菌名依拉丁文为根据,术语之无拉丁文者仅胪列英德文。

(五)细菌学为晚近新起之学,其沿用各科学名词甚伙,如Indol, Mercapton 等字为化学名词,Micrococcus catarrhalis, Bacillus typhosus 等字兼涉病理学以及显微镜学,诸名称类皆物理学名词,不能因各科学名词未定而付之阙如,故凡遇此种沿用名词,择其最通行之译法填入,俟有较善者再行修改。

(六)凡译名通行稍久,即不易更改,故编者主因不主创,苟非万不得已,概不创制新名,惟遇同一名称有两种以上之译名,则以信达雅译例权衡之定其去取。

(七)免疫学近世几成专科,非寻常细菌学教本所可概括,然与细菌学关系至密,故编订细菌学名称时所有免疫名词不得不同时附列。

(八)为编辑与审查之便利起见,细菌学名词分为二部,细菌学术语及沿用各科学之名词列为甲部,病原菌列为乙部,非病原菌与医学无甚关系者以及原虫类暂不赘入。

1918 年医学名词审查会先后召开第四次会议预备会与正式会议,审查解剖学、化学和细菌学名词。7 月4 日医学名词审查会在江苏省教育会召开第四次会议会前预备会,细菌学组到会的有中华民国医药学会的杨少兰、程树榛、吴帙书,中华医学会的胡宣明、沈嗣仁,江苏省教育会的俞凤宾、吴济时、江逢治,理科教授研究会的周绋如、王立才、葛升书。①《医学名词审查会开会纪要》,《江苏省教育会月报》1918年7月,第5页。与会代表一致同意如细菌名词中有涉及化学名词时,“遇关系重要名词得提出于各组联合会中解决之,又为避两组抵触计,细菌组应置备化学名词审查本全份,以便随时检查有关涉化学组已定之名词,须归一律。若细菌组之审定名词牵连化学者,亦提交化学组参考,以随时协商。”②《医学名词审查会预备会记事》,《中华医学杂志》(上海)第4卷第3期,1918年9月,第162页。

还有一些团体代表至7 月5 日正式开会才到,如解剖组的施尔德、鲁德馨,化学组的窦维廉、纪立生、赵齐巽。“细菌组为柯立克君,旋以柯君不及莅会,改由纪立生君出席,一为中华博物研究会代表”,细菌组四位代表为于荇莪、吴和士、邹秉文、吴子修。另教育部代表汤尔和、严智钟、沈步洲分别出席解剖组、细菌组与化学组,沈信卿、吴和士、严智钟分别任各组主席,程树榛任细菌学组书记。7 月5 日轮到细菌学组报告审查情形时,最终因细菌学草案起草员丁外艰未出席,“讨论时诸感困难,进行甚迟,且各团体代表出席者少,拟中止审查,而以对于草案具体的意见及应行增删处,开送原起草员参考,俾有所修正,谋下届审查时之便利,旋经多数赞成通过。”③《医学名词审查会开会记要》,《中华医学杂志》(上海)第4卷第3期,1918年9月,第162—163页。7 月6 日细菌学组停止审查,7 月13日正式闭会,议决在第五届会议上化学、细菌二组“照旧继续”审查。④《医学名词审查会开会纪要》,第6—7页。

虽然1918 年底医学名词审查会更名为科学名词审查会,但是医学名词审查工作并未中断,“本会既系医学名词审查会改组,每届开会,仍应将医学名词继续审查,至少必有一组”,“改组后之第一次审查,仍依照七年七月大会、闭会前议决之范围”。⑤《科学名词审查会章程(民国七年修正)》,《中华医学杂志》(上海)第5卷第1期,1919年3月,第58—59页;《科学名词审查会章程(民国七年修正)》,《北京大学日刊》1919年12月2日,第3版。改组后的科学名词审查会“会务益见发达”,还得到了教育部的认可,“月得教育部津贴若干元,以充印刷审定本等费”。⑥《科学名词审查会之发达》,《中华医学杂志》(上海)第5卷第2期,1919年6月,第65页。

1919 年5 月22 日,科学名词审查会职员部推定细菌学名词组、组织学名词组、化学名词组代表,其中细菌学名词组为王完白、张近枢、俞凤宾。⑦《科学名词审查会之发达》,第66页。按照惯例,7 月4 日会前召开第四次大会预备会。细菌学组讨论会上,俞凤宾报告了细菌学草案情况,首先表示“起稿不整齐,去年不能到会抱歉”;接着谈到广泛向国内外同行征求意见的过程,“写信至日本征集各字汇未得,写信至美国细菌学者,适美国加入战团非常忙,转写信与白克令,白寄来细菌名词多本,观白之书觉细菌名词要整理其意见书,战事一止,即须划一”;最后提到汤尔和、葛竹书、吴帙书等人已预备一本细菌学名词草案,“想必好得多”,并表示“如旧草案须取消,情愿取消”。葛竹书表示还是俞凤宾的细菌学名词草案比较好,汤尔和进一步解释了上届大会中止讨论细菌学名词的原因,“因俞先生不到不能讨论,姑置之后办,原起草人整理各送意见于原起草人,由原起草人决定。本欲搜集材料送与俞先生,今春尚欲如此,后因关系,故做成迟。”言外之意汤对俞氏的细菌学名词草案并无反对意见。纪立生也认为俞氏的“预备本”花了很多工夫,“如用新草案而旧草案抛在一边,很不公道”,应该继续支持俞氏的细菌学名词草案。⑧《科学名词审查会第五次开会记录》,《中华医学杂志》(上海)第6卷第2期,1920年6月,第108—109页。

7 月5 日至12 日,科学名词审查会如期在上海举行,参会者有教育部、博医会、中华民国医药学会、中华医学会、江苏省教育会、理科教授研究会、中华博物学会、中国科学社等。与会代表约40 余人,讨论名词分为组织学、细菌学、化学三组,其中细菌学名词与化学器械名词均为该会代表所编订,“每日讨论自四小时至六小时不等,结果甚优,感情和洽。”⑨《科学名词审查会第五次大会》,《中华医学杂志》(上海)第5卷第3期,1919年9月,第103—104页。在7 月10 日联合会议上,王完白表示“细菌学总论审查完结,医药学会送来草稿已经补入,博医会黴菌名词可补入,明年决有细菌组”,具体分工为“细菌学各论由中华民国医药学会担任,分类草案由俞先生担任,审查本暂不付印”,并议决下届开会分细菌、化学、物理三组,“均于九年二月底以前将草案交至执行部,四月底以前印刷完竣,分发各团体”。⑩《科学名词审查会第五次开会记录》,《中华医学杂志》(上海)第6卷第3期,1920年9月,第167、170—171页。由于王完白担任细菌学组主席期间尽职尽责,颇受表彰,“在王医士不过尽其牺牲博爱之天职,而在本会得此贤能之代表,实受其赐。”①《王完白医士之热心公益》,《中华医学杂志》(上海)第5卷第3期,1919年9月,第107页。

与前五次会议均在上海江苏省教育会开会不同,第六次会议改在北京召开,由北京协和医学院承办。与会团体增至二十个②分别为教育部、博医会、中华民国医药学会、中华医学会、江苏省教育会、理科教授研究会、中国科学社、华东教育会、中华博物学会、北京中国化学支会、北京大学、北京高等师范学校、沈阳高等师范学校、成都高等师范学校、广州高等师范学校、北京工业专门学校、北京农业专门学校、山西农业专门学校、北京物理学会、丙辰学社。,盛况空前,细菌学组出席代表有汤尔和、孟合理、宝福德、谢恩增、严智钟、葛成勋、杨自沂、费学礼、李光纶、王完白、陈宗贤、俞凤宾、郑章成、庞斌、邹秉文。实际上俞凤宾因“事冗”未能出席。③《科学名词审查会第六届之年会》,《中华医学杂志》(上海)第6卷第3期,1920年9月,第133页。1920 年7 月4 日,按例开预备大会,公推教育部代表汤尔和为主席,中华医学会代表王完白为书记,7 月5 日至12 日每日开分组审查会,其中细菌学组仍推王完白为主席,另推程树榛为书记,“先审查细菌学之分类及各论,继再审查免疫学名词,至十日午间已经完毕。关于总论之名词,已于上届审查,故细菌学名词已全部告竣,本届即可结束。”④王完白:《科学名词审查会第六届年会记要》,《中华医学杂志》(上海)第6卷第3期,1920年9月,第160—161页。其中免疫学名词与细菌分类名词均为中华医学会名词部草拟,“今届已通过”。⑤《科学名词审查会第六届之年会》,第133页。

1920 年相关人士少量刊行了第六次审查会审议通过的细菌学名词,1922 至1923 年,科学名词审查会校对并印刷一本《细菌学名词(中英对照本)》,以及重编、校对及印刷一本《细菌学名词》(拉丁、英文、德文、日文、旧译名、决定名等项俱备本)。⑥《科学名词审查会第九次大会纪事:编校科学名词报告》,《中华医学杂志》(上海)第9 卷第3 期,1923 年9 月,第264—265页。1924 年科学名词审查会在苏州召开第十次大会,细菌总论、免疫学、细菌名称、细菌分类名词作为医学名词本的第七本,“征集意见已期满,待校正送印”⑦《科学名词审查会第十次大会在苏开会记》,《中华医学杂志》(上海)第10卷第5期,1924年10月,第427页。,到了1925 年审查校正本已出版⑧《第十一届科学名词审查会在杭开会记》,《中华医学杂志》(上海)第11卷第4期,1925年8月,第308页。,但最终直至科学名词审查会结束,上述细菌学名词与医学组织学、病理学名词的命运一样,仍处于“审定本待印”状态,并未面向市场发行。⑨《科学名词审查会十二年间已审查、审定之名词一览表》,《中华医学杂志》(上海)第14 卷第3 期,1928 年6 月,第187页。

事后汤尔和曾指出此次细菌学名词审查本的诸多缺点:“一曰冲突。组织学名,先已审定,而细菌名词,有与组织关联者,多不一致。如Protoplasma,组织本译作原浆,而细菌本仍作原形质;Chromatin,组织本作染色质,而细菌本作核染体,Fusiform 即Spindelform,组织本作梭状,而细菌本仍作纺锤状”。“二曰混同,如七二页第一三九字Tuberculin 译作结核菌苗,而八八页之Tuberculosevaccin亦作结核菌苗。又如Alexin, Komplement, Cytase,意虽一物而字各不同,一律译作补体,Amboceptor,Fixateur, Fixator, Substance, sensibilisatrice,Praeparator, Kopula,计六字,一律译作介体,不加区别,于义于文,极多障碍。”“三曰未安,尤关重要者,如Opsonine 一字,其义为健康血清中一成分,当白血球摄取细菌之际,加以烹调,使成美味,故日籍多作调理素,而细菌本作食菌素,Bakteriotropine 亦作食菌素,后加括弧以单性、复性别之,于定义似嫌未治。”虽然名词定名为“至难之业”,但对于组织本与细菌本之间相互矛盾之处,汤尔和“甚愿名词会诸君,于适当时期之内,汇通已定名词而审查一过,庶乎可以折中至当”。⑩志贺洁:《近世病原微生物及免疫学》,汤尔和译,上海:商务印书馆,1928年,“译者弁言”,第1—2页。

1932 年此项名词并入科学名词审查会出版的《医学名词汇编》,“其间整理补充,颇见精审,然总而计之,不过六百八十余则而已”。与此同时,市面上还有其他细菌学名词书籍,如汤尔和翻译的《近世病原微生物及免疫学》(1928),“计附免疫学译名百数十余则”。又如汤飞凡翻译的《秦氏细菌学》(1932),“计附细菌学名词三百四十余则”。二者“一简一繁,俱不失为佳构,惜乎未经公开讨核,蔚为大观,尚不能使各方注目”。1932 年国立编译馆成立后,随即着手编订细菌学及免疫学名词。1933 年6月拟订初稿,后送交教育部细菌学免疫学名词审查委员会颜福庆、刘瑞恒、伍连德、汤尔和、陈宗贤、潘骥、程树榛、李振翩、宋国宾、汤飞凡、林宗扬、鲁德馨、杨粟沧、余㵑、金宝善、李涛、赵士卿等人修订,由赵士卿主负责此事,经1934 年2 月第二次审核,8 月第三次审校,“始竣其业”,于同年10 月28日呈请教育部正式刊布。①本段及以下三段引文分别参见国立编译馆编订:《细菌学免疫学名词》,上海:商务印书馆,1934年,序,序,凡例,第1—230页。

从表面上来看,此次审查从初审到刊布耗费时间只有一年多,“各方学者见仁见智,主张纷歧,然几经讨论之后,终于调融而为一”。实际上若从1917 年第三次医学名词审查会决议草拟微生物学名词算起,细菌学名词审查工作已有17 年之久,然而即便如此,相比较其他学科名词审查而言,细菌学名词审订工作已属较快完成。

具体言之,教育部公布的《细菌学免疫学名词》,以意译为主,必要时从音译,“凡属他种学科之名词,而在本科目中常须征引者,亦择要列入;惟在译名之后加注「从某」字样,以示此项名词须以各该科目公布之名词为准”,“译名之后加有*号者,为尚未完全决定之名词,此项名词另编一表,附在本书之后,以待改版时重付讨论决定”,“决定名中加有[]者,为可用可省之字”,“「德名」「英名」等栏中所列之西文字,系指某国通用之名词而言,故亦间有他国文字列入”。

书内分细菌学与免疫学两部分,每部分又分十余类目,将同物异名汇集在一起,总计二千余则名词。其中细菌学名词分为一般名称、细菌形态学、细菌生理学、酵素、嗜菌体、消毒及灭菌、细菌培养、检查法、流行病学、细菌分类名词、裂殖菌、真菌、螺旋体、超视微生物等14 个条目,免疫医学名词开列免疫性及免疫法、毒素、溶解及溶素、杀菌素及其他、抗毒素及抗毒血清、抗溶素、抗抗体、抗酵素及其他抗体、侧锁说、血清诊断、调理素及亲素、过敏性、细菌质、结核菌素、菌苗、接种、免疫疗法及化学疗法等17 个条目,另有附录为参考名,以及中西文索引,西文索引分别用(L.)(D.)(E.)(F.)表示拉丁文、德文、英文和法文,方便读者查阅。因此,很难说和制汉语取得了绝对胜利,应该说此书是各种译词在诸多审查原则约束下相互妥协的产物。

最终部颁的《细菌学免疫学名词》、汤尔和翻译的《近世病原微生物及免疫学》、汤飞凡翻译的《秦氏细菌学》三本书在民国细菌学界影响较大,虽然背后医学脉络略有差异,但基本译名已渐近统一,这不得不归功于此时细菌学名词审查的贡献,即便审定本没有正式出版,但整个审定过程已然深切影响到每一位参与的民国细菌学家,也正因为如此才有了后来继续译介国外细菌学说时的“默契”,但又难以称得上“共识”。

结语

就学科之内来说,细菌学渐次入华后,细菌学译名纷繁复杂,起初并没有统一的标准。此后在博医会的提倡下,在江苏省教育会、医学名词审查会、科学名词审查会、国立编译馆等组织与机构的努力下,细菌学名词审查工作得以在医学名词审查框架下前置进行,经过近二十年反复审查,最终形成了“部定本”——《细菌学免疫学名词》。透过“部定本”可知,本土译词、欧美译词与和制汉语之间的词汇竞争可以调和,但难以出现一方彻底胜利的情形。就其审定过程来看,与其说是审定取得了重要“共识”,倒不如说是参与审定的细菌学家逐渐有了某种“默契”,正是这种“默契”影响了后来细菌学在近代中国的继续成长。当然,就学科之外而言,细菌学专业知识进入近代中国并融入日常生活的历史情节同样错落有致。