浅谈系统与区域融合的地理专题复习策略

——以“大气运动”为例

2023-12-06车丹丹

车丹丹

(浙江省湖州市南浔高级中学)

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)确立了培育学生核心素养的教育理念,其中区域认知要求学生运用空间认知的观念和方法研究区域环境问题。高考地理综合题的设计大多以区域为背景,着力于考查学生的区域认知、综合思维和人地协调的核心素养。基于真实情境的问题探究,无疑提升了对学生核心素养的要求,需要学生深入理解区域的自然和人文地理特征,学会运用区域地理要素分析某一地区的区域特征、自然现象,探寻区域问题和解决对策。高考复习时将系统的地理原理与区域环境特征有机融合,可以较好地解决系统地理与区域地理“两张皮”的现象,实现事半功倍的复习功效。笔者以新湘教版选择性必修Ⅰ《自然地理基础》中的“大气运动”专题复习为例,尝试开展了系统地理与区域地理融合的教学实践探索,并取得了较为理想的教学效果。

一、基于系统主题的典型区域选择

地理学具有区域性和综合性的特点,区域地理复习应融合在选择性必修系统知识的学习过程中。选择与其适合的区域作为背景,进行案例教学,运用综合分析的方法,整合各地理要素与区域的联系,达到完美的融合,促进学生地理思维的提升。选择合适的区域作为背景,让地理课堂更加开放生动,达到复习课堂效率倍增的效果。新湘教版选择性必修Ⅰ主要学习自然地理的经典内容,帮助我们提高认识自然环境的能力与意识水平,树立人地和谐的观念。表1为湘教版选择性必修Ⅰ中“大气运动”专题复习的典型区域选择。

表1

【教学案例1】

核心知识:天气系统

区域选择及问题设计:中国东部季风区与锋面雨带

【情境创设】材料一我国东部季风区受季风影响较大,随着西太平洋副热带高压的位置和强度的变化,北侧暖湿气流北上与南下冷气流相遇,锋面系统活跃,形成大范围阴雨天气,从而形成我国东部季风区的锋面雨带。

材料二2022年5月21—6月21日华南龙舟水(龙舟水是端午节前后华南地区出现大而集中的降水),其中广东的韶关和清远降水超过1 000 mm。2022年杭州的梅雨期异常偏短,6月26日杭州宣布出梅,该年梅雨期长度共16天,出现空梅现象。2022年8月我国南方地区出现了极端高温天气,浙江出现40℃以上的高温,专家认为此次极端高温天气与全球变暖和拉尼娜现象有关。

材料三华北地区生态环境问题突出,旱涝、盐碱、风沙是制约经济发展的主要问题。华北平原是我国重要的商品粮基地,但每年春旱严重。

【探究问题】

(1)简述2022年5—6月我国华南地区龙舟水异常偏多的原因。

(2)从水循环的角度分析中国华北地区春旱的原因。

(3)2022年杭州梅雨期偏短,分析副热带高压的强弱对杭州梅雨量的影响。

(4)从天气系统的角度分析2022年8月南方高温天气的原因。

【区域选择理由】结合《课程标准》,基于系统主题常见的天气系统,选择与天气系统指向性强的典型区域进行融合教学。由于中国复杂的地理条件,与世界同纬度地区相比,我国东部季风区的气候具有独特性。我国处于亚欧大陆东南部,临近最大的大洋——太平洋,海陆之间巨大的热力差异使我国季风气候特点更为明显。我国东部季风区的降水和灾害性天气主要受锋面系统影响,随着副热带高气压强弱的变化,我国东部季风区在不同时间会受不同锋面系统影响。锋面的移动具有区域性和周期性规律,主要表现为冬夏风向有显著的变化,随季风的进退,降水也有明显的季节性变化。2022年东部季风区与锋面系统相关的热点事件较多,如华南的龙舟水、杭州的空梅、南方的高温天气等。华北春旱与锋面雨带移动有关。选择中国东部季风区的真实情境,探究不同锋面对我国东部季风区天气现象的影响,让学生关注梅雨带、华南龙舟水与副热带高压脊的位置关系,并能够推断副热带高压强弱对梅雨量的影响,运用地理知识解释身边的地理现象。整节课以典型区域为背景,围绕目标展开有针对性的探究,能够激发学生探索地理问题的兴趣,建立思维路径,提高区域认知。

【区域选择关注点】

1.具有强烈的目标意识

以典型区域进行情境创设不是单纯为了活跃课堂气氛,典型区域的选择应当有利于教学目标的实现和地理核心素养的达成。如基于《课程标准》,确定“大气运动”专题的学习目标是运用大气运动原理解释一些地理现象。因此设计时,选择代入感强的区域进行案例教学,整节课围绕这一目标展开,复习时就不会出现偏离目标的情况。

2.蕴含丰富的系统原理

区域地理内容主要包括区域定位、自然地理特征、人文地理特征。结合不同区域特征的独特性寻找与系统知识的契合点,设计案例教学。通过选择对系统知识指向性强的区域,加强对学生的启发和引导,构建地理系统知识体系。在培养区域认知这一核心素养的同时,对系统知识中的核心概念进行深度剖析,促进其他核心素养的达成。

3.具备鲜明的时代特性

在地理高考题中常见以人类生产、生活时事为素材创设问题情境,地理试题具有时代性是近几年选考命题的主要趋势。因此融合教学中选择的区域,尽量与社会时事热点相关联,找出学生的兴趣点,再由兴趣点过渡到系统知识,更容易激起学生的兴趣和关注。

二、基于问题探究的真实情境创设

新课程、新教材、新高考背景下的高中地理复习不再是知识机械式的重复,而是需要让学生在真实情境中运用地理知识开拓思维,学会知识迁移,提高地理实践力。依据选择性必修的系统内容所体现的地理要素,寻找合适的区域作为学习情境,在诸多地理要素中寻找该地独具特色以及具有现实意义的探究问题。区域地理各要素的分布和特征通常以区域地图来呈现,为了增强学生从区域地图中获取有效信息的能力。基于问题探究的真实情境给出的材料、图表要清晰充分。给出区域背景要体现纬度位置、海陆位置、地形、气候、水文等有效信息,充分体现选考地理试卷的特色。学生只有从区域地图和材料中获取有效信息,认识区域,才能明确区域特征并解答题目。训练学生规范性的表述,联系某些区域,形成对区域主题的深刻理解。

【教学案例2】

核心知识:气压带风带的形成与移动

区域选择及问题设计:亚洲—日本—合掌村与季风环流

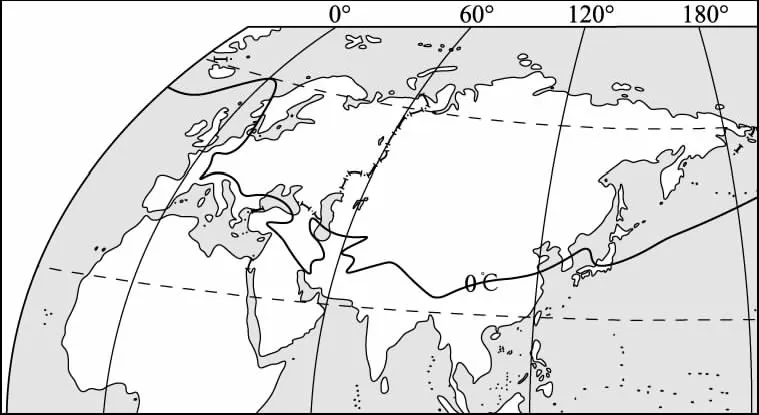

【情境创设】材料一东亚位于世界最大的大陆和最大的大洋之间,海陆热力性质差异显著,季风环流典型。由于距海远近不同,东西部气候差异明显。日本1月0℃等温线与北纬38°纬线基本吻合,中国1月0℃等温线与北纬33°纬线基本吻合。图1为1月亚洲0℃等温线分布图。

图1

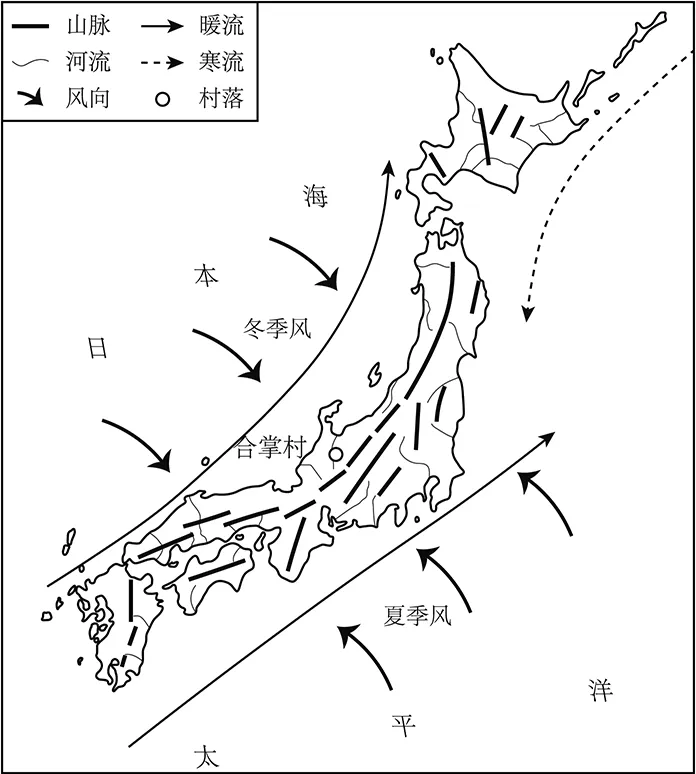

材料二合掌村坐落在日本本州岛西侧岐阜县白川乡的山麓里,合掌村夏季绿谷清流,冬季漫天飞雪。当天色渐暗,冰冷的白雪和温暖的灯光构成浪漫的风景,合掌村仿佛童话里的世界。“合掌造”房屋建于约300年前,为了抵御寒冷和暴雪,村民创造出适应当地环境特点的建筑形式。“合掌造”一般坐北朝南,他们就地取材,屋顶用厚实茅草覆盖,屋顶斜面建成60°角,形状犹如双手合掌,由此得名。1995年合掌村被列为世界文化遗产名录,这里“合掌造”是其背后恶劣的自然环境与传统文化的完美结合。图2为日本白川乡合掌村分布图,图3为“合掌造”建筑景观图。

图2

图3

【探究问题】

(1)比较分析我国与日本1月0℃等温线分布的纬度差异。

(2)从中国东部向东到日本,同一纬度下的季风气候特征有什么变化。

(3)推测日本白川乡合掌村降水的季节差异。

(4)判断合掌村的气候类型,并分析合掌村冬季多暴风雪的原因。

(5)说明“合掌造”的建筑特点与当地气候的关系。

【情境创设理由】东亚季风的成因是海陆热力性质的差异,实际考查时发现学生的错误率很高。主要原因是学生没有关注海陆位置不同的区域受冬夏季风影响的程度不同,气候特征也会有显著差异。选择日本白川乡合掌村创设情境,主要原因是同样受季风环流影响,中国与日本的气温和降水特征差异显著。日本是岛国,四面临海,受海洋影响大;我国位于亚欧大陆,受大陆气团影响明显,故日本冬季的气温较我国同纬度地区略高。选择中国东部与日本创设情境,让学生对比分析海陆位置不同的地区受东亚季风的影响程度及气候特征的差异。明确从我国东部向东到日本,季风气候由大陆性向海洋性过渡,气温年较差、日较差减小,年降水量增加,降水季节变化和年际变化减小。另外日本是海洋性显著的季风气候,但日本东部与西部的降水的季节分配截然不同。东亚季风影响下多数地区夏季降水多,但是日本的白川乡合掌村位于日本西侧,具有冬季降水多的特点。由于白川乡合掌村冬季降水多,学生容易将该地气候错误判读成地中海气候。该题情境创设意图是提高学生从区域地图上获取有效信息的能力,促使学生关注同纬度下不同区域季风气候特征的差异,关注冬季寒冷干燥的西北季风由于越过日本海而增温增湿,遇到陆地阻挡水汽抬升,形成降雪。打破学生固化思维,强化在一般规律当中的特殊性。激发学生探究问题的欲望,并运用海陆位置和季风环流原理解决问题。

【情境创设关注点】1.地理情境的创设应具有真实性和科学性,情境创设不能违背客观事实,不能假设地理情境,造成学生思维混乱。地理情境的素材可以来自新闻纪实、视频资料、真实地理环境等。

2.真实情境的创设要考虑学生的认知情况,让大部分学生理解和掌握。如果选择的区域学生不好理解,不但不能激发学生学习的积极性,无法为学习服务,反而增加学生学习困难, 降低学习热情。

3.基于系统地理知识寻找的情境素材要体现明显的区域性。学生只有掌握系统地理知识和区域地理特征,才能提升综合思维,阐释具有区域性的地理问题。

4.多角度提供地理情境信息,包括自然地理环境信息和人文地理环境信息,如区域地理位置、地形、气候、水文、人口、建筑、交通、城镇等信息。学生在探究过程中,通过阅读地理情境信息,整合系统地理知识解决问题。若提供情境信息较单一,学生就不能综合地进行分析。给学生提供多角度的情境信息,可以帮助学生建构该区域完整的知识体系。

三、基于思维结构评价的问题链设计

《课程标准》提出:培养地理核心素养应重视学生在地理学习过程中的思维发展。在高中地理课堂引入思维结构评价,将有利于学生构建地理要素之间的关联,从而提高创新思维。在设计前,钻研《课程标准》,准确把握教学目标和教学重点,设计不同思维层次的问题链;在教学中,监控学生在探究活动中能达到的思维水平;在教学后,根据课堂数据及时调整问题链。基于思维结构评价设计梯度合理、联系紧密的问题链能有效促进学生思维发展。图4为基于思维结构评价的问题链设计流程。

图4

图5

【教学案例3】

核心知识:气压带、风带与气候

区域选择及问题设计:气压带、风带与欧洲气候

【情境创设】材料一荷兰位于欧洲西部,全境为低地,有四分之一的土地低于海平面。“荷兰四宝”分别是木鞋、风车、奶酪、郁金香。荷兰人喜欢穿木鞋劳动,木鞋具有防潮、易清洗的优点。郁金香喜凉爽,耐寒不耐热,生长的适宜温度为 15~18℃,适宜在湿润环境下生长。

材料二欧洲西部大部分地区位于40°N~60°N,欧洲气候在东西方向和南北方向差异显著。墙体的厚度主要与冬季气温密切相关,欧洲不同地区传统民居墙体厚度差异明显。欧洲南部和北部冬雨率有较大差异。(冬雨率为冬季降水量占全年降水量的百分比)

【探究问题】

(1)说出荷兰盛产郁金香有利的气候条件。(单点结构)

(2)荷兰被称为“风车之国”,分析荷兰风能资源丰富的原因。(多点结构)

(3)结合材料描述欧洲自西向东气候特征变化规律并说明原因。(关联结构)

(4)说明欧洲由南向北冬雨率的变化规律。(拓展抽象结构)

【问题链设计理由】第一个问题为简单易答的单点结构问题,学生阅读题干信息可以找到郁金香的习性是喜凉喜湿,从而解决问题——荷兰盛产郁金香的气候条件是全年温和湿润。

第二个问题是设计较复杂的多点结构问题,学生可以在材料中获得较多相关信息;荷兰位于40°N~60°N,全境为低地,地处沿海。从影响风的大气环流和下垫面因素分析,组织答案:荷兰常年受西风带的影响,风力强劲;地形平坦,阻力小;位于沿海,多大风。培养学生运用综合的观点认识问题,提升综合思维。

第三个问题为关联结构问题,学生整合各部分内容而使其成为一个有机整体。由于海陆位置不同,欧洲不同区域受西风和海洋的影响程度不同,欧洲气候在东西方向有很大差异。读欧洲四地的气温和降水柱状图,提升学生读图能力,对欧洲气候进行东西对比,通过区域间的比较引导学生总结规律,有利于加深学生对欧洲区域特征的理解。

第四个问题为拓展抽象结构问题。这一题中没有欧洲南部和北部的气候资料,要求学生运用大气环流知识归纳较抽象的问题,这要求学生具有更高层次的学习能力。设计意图是让学生运用气压带、风带的分布及移动来解决问题。学生通过对比发现,两种气候冬季的降水都来自盛行西风,而温带海洋性气候终年受盛行西风影响,全年降水季节分配均匀,年降水量大;地中海气候夏季受副热带高气压带控制,冬季受盛行西风控制,年降水量少。得出结论:欧洲自南向北冬雨率逐渐减小。让学生深刻理解气压带、风带的分布及移动对不同区域气候的影响,从而提升学生的钻研和创造意识。

【问题设计关注点】案例的问题链设计要基于学生思维能力立意,重视学生不同思维层次的训练,注重核心素养的提升,由浅入深。单点结构思维层次要设计较简单的问题;多点结构层次要设计地理要素较多但直观的问题;关联结构层次要设计地理要素关联性、整体性强的问题,促使学生多角度看待问题;拓展抽象结构层次要设计灵活性、开放性强的问题,引导学生归纳规律并应用,促进思维能力提升。

地理课堂中学习选择性必修核心知识时,可以选取一个恰到好处的区域作为情境,设计问题链进行案例教学。地理系统知识与区域地理同步学习,通过融合教学将区域地理与系统地理知识建立起内在关联。充分调动学生的思维,培养学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐释地理事物的能力。融合教学可以使学生学习区域地理知识更加高效,提高学生从空间和区域视角认识地理事物和现象的意识,这才是一堂高三阶段地理复习课的精彩之处。