归责视角下共犯脱离的判断标准

2023-12-06郭蕤奇

郭蕤奇

一、问题的提出

共犯脱离问题,来源于共犯中止。在共同犯罪中,若部分犯罪人已退出共犯关系,但其余共犯仍继续实施犯罪至既遂,此时退出者应否承担既遂责任?通说认为,根据我国《刑法》第24条,自动性和有效性是中止的成立要件。(1)参见张明楷:《刑法学》(第6版),法律出版社2021年版,第470页及以下。亦即,行为人非出于自动性而退出共犯关系;或虽有自动性,然最终未能有效防止结果发生,均无法构成中止,而要为既遂结果负责。但是,将通常用于单独犯的中止成立要件直接用于共犯,在上述情形中对行为人一律按照既遂处理,或许不够公正。例如,对于作用非常微小、随时可被替代的帮助犯而言,要阻止正犯行为的既遂无疑非常困难。(2)Hans Lilie/Dietlinde Albrecht,in:Leipziger Kommentar BGH,Band 1,12.Aufl.2007,§ 24 Rn.363.此外,这在刑事政策上也不利于“降低被害人的风险,弱化共犯人的犯罪意志,分化瓦解共犯组织”(3)刘艳红:《共犯脱离判断基准:规范的因果关系遮断说》,载《中外法学》2013年第4期。。

与我国类似,《日本刑法典》中也只有一条对中止的笼统规定。为此,大塚仁教授提出了“共犯脱离”这一新理论:如果共同者中的一部分人为了阻止达至既遂而作出了认真的努力,但仍旧失败,那么此时可以对认真努力予以评价,将其认定为从共犯关系中脱离,比照障碍未遂的规定减轻处罚。(4)参见大塚仁:《刑法概说(总论)》(第3版),冯军译,中国人民大学出版社2003年版,第295页。出于法律规定的相似性,来源于日本的共犯脱离理论作为中止的救济措施,已被我国学界普遍接受。(5)参见王昭武:《共谋射程理论与共犯关系的认定——兼与刘艳红教授商榷》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2016年第1期;刘艳红:《共犯脱离判断基准:规范的因果关系遮断说》,载《中外法学》2013年第4期。然而,这一理论在司法实务中的运用并非没有疑义。法院在论述“共犯脱离”时不乏有矛盾与模糊之处。例如以下案例:

案例1:被告人李某、俞某与朱某经商议,决定共同开设赌场牟利。俞某的辩护人提出,俞某在共同开设赌场期间有十几天未曾参与,属于共犯脱离。一审法院认为,共犯脱离是指在共同犯罪既遂前犯罪人自动放弃犯罪,但本案开设赌场罪在各被告人共同设立赌场进行赌博之时已经既遂,故即便俞某期间有未参与情形,亦不属于共犯脱离。(6)江苏省南京市高淳区人民法院一审刑事判决书,(2018)苏0118刑初364号。

案例2:某日凌晨,被告人李某某、许某某等人在KTV喝酒唱歌。离开时,李某某因醉酒踩到蔡某的脚,双方在KTV门口发生争执,李某某、许某某等人对蔡某及随行者进行殴打。经查明,许某某在与其他被告人共同殴打被害人的过程中离开。法院认为,许某某虽中途离开,但并未实施阻止犯罪结果发生的行为,故不构成犯罪中止,而属于共同犯罪脱离行为。因其在共同犯罪中参与的时间较短,故可对其酌情从轻处罚。(7)河南省灵宝市人民法院一审刑事判决书,(2018)豫1282刑初381号。

案例3:被告人郑某、郭某在路边烧烤摊吃烧烤时,郭某发现曾与自己发生纠纷的被害人陈某等人也在附近,于是唆使被告人郑某教训对方。郑某遂打电话纠集被告人林某等。郭某在听到郑某打电话叫人带刀过来时,便极力进行劝阻。郑某让人拉住郭某。在林某等人携带砍刀到现场之后,郑某与林某等各持一把砍刀欲往对面烧烤摊冲过去。此时郭某挣脱上前拉住郑某进行阻止,但郑某打了郭某脸部一下,踹了郭某一脚后冲了出去,追上了陈某等人。之后,郑某等持刀朝陈某猛砍。陈某被送往医院医治无效,当日死亡。法院认定被告人郭某犯故意伤害罪,判处有期徒刑十年。(8)福建省厦门市中级人民法院刑事附带民事判决书,(2010)厦刑初字第06号。对于本案,有学者认为,司法实践否认郭某构成共犯脱离。(9)参见姚培培:《论共犯脱离基准:因果关系切断说的重构》,载《清华法学》2020年第2期。但是,实务工作者并非一概赞同。有观点称,本案中,郭某犯故意伤害罪致人死亡,依法应当对被告人判处10年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑,而合议庭最终判处郭某10年有期徒刑,这是类比于未遂犯的处罚原则,对郭某比照既遂犯从轻或减轻处罚。这可以体现出,法院认为郭某属于教唆犯脱离的情形。(10)参见王福元、陈鸣:《教唆犯撤回教唆行为的定性与量刑》,载《人民司法》2012年第18期。

从以上案例不难看出实务中的适用疑惑。在案例1中,法院将“脱离”与“中止”混同,并借用中止理论来考察行为人是否构成脱离。在案例2中,法院虽区分了脱离与中止,但过于宽松地认定脱离。此外,虽然一些判决提出了较为清楚的判断标准,如认为脱离的成立需要行为人消除自己的行为所产生的物理和心理上的因果性(11)湖南省长沙市天心区人民法院一审刑事判决书,(2019)湘0103刑初838号。,但如案例3,在行为人虽努力消除因果性却仍未消除的场合,是否还能成立共犯脱离,判决书并未给出明确的答案,实务人员也只能通过具体的刑罚裁量来猜测法官的意图。概言之,司法实践不能准确和一贯地回答两个主要问题:第一,在共犯人被动放弃犯罪的场合,是否还有成立共犯脱离的可能?第二,若共犯人已主动放弃犯罪,并认真努力地阻止其余共犯既遂,但阻止行为却未能成功,此时能否肯定放弃者构成脱离?实务的问题即是理论的努力方向,在刑法理论中,上述问题均涉及如何理解共同犯罪之“共同性”。本文试图否定作为通说的因果共犯论,进而在归责的视角下论证共同犯罪,以期为共犯脱离等具体问题提供解决方案。

二、既有共犯脱离判断标准之评述

从前述司法判决中可以看出,共犯脱离的核心是确认脱离的判断标准,即需满足何种条件才能认定共犯人脱离了共犯关系,从而仅对自己脱离前的行为负责?(12)参见姚培培:《论共犯脱离基准:因果关系切断说的重构》,载《清华法学》2020年第2期。已有的判断标准指向两条不同的思考路径:其一是以因果性为核心;其二是放弃因果性而转向“法忠诚”。

(一)以因果性为核心

这一路径的代表性观点首推“因果关系切断说”。在提倡者看来,所谓脱离要件,无非就是脱离者得以免除处罚的要件。共犯处罚根据由此成为了思考的基础。作为处罚根据之通说的“因果共犯论”认为,共犯的不法在于通过正犯“间接”引起了法益侵害。(13)参见高桥则夫:《共犯体系和共犯理论》,冯军、毛乃纯译,中国人民大学出版社2010年版,第114页。之所以处罚共犯,是因其通过教唆、帮助行为,对正犯引起结果施加了间接的因果力。(14)参见桥爪隆:《共犯关系的消解》,王昭武译,载《苏州大学学报(法学版)》2016年第4期。以此为基点思考共犯脱离问题,则共犯只以与自己行为有因果关系的结果为限,对正犯行为承担罪责;若“因果的纽带”被切断,共犯便不负刑事责任。(15)参见西田典之:《论共犯中止——共犯脱离与共犯中止》,周微译,载陈兴良主编:《刑事法评论》第27卷,北京大学出版社2010年版。

因果关系切断说不仅在日本占据通说的地位,在我国也获得了众多支持。(16)参见姚培培:《论共犯脱离基准:因果关系切断说的重构》,载《清华法学》2020年第2期。然而,若缺乏规范意义,该学说会有不可忽视的缺陷:若以纯粹事实的因果为准,则几乎不可能消除已经给予的因果性影响,在所有场合都难以成立脱离。但是,在某些案件中,如前述案例3,虽然行为人产生的影响在事实上仍然存在,但承认脱离无疑更为合适。据此,有学者主张,即便事实上没有完全切断因果关系,但若能从规范角度给予“切断了因果关系”的法律评价,亦可成立共犯脱离。

具体而言,在共犯脱离中对因果关系进行规范判断,主要有三种思路:其一,强调社会的一般观念。即如果退出者实施了当时所能采取的、通常情况下足以消灭危险的行为,即便这种努力未能成功,最后所实现的危险也不再是共犯行为所创造的危险,而是另外的危险。(17)参见王昭武:《共谋射程理论与共犯关系的认定——兼与刘艳红教授商榷》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2016年第1期。其二,考虑刑事政策或处罚必要性。例如,要相对宽宥地认定共犯脱离的成立范围,鼓励被告人从共犯中退出,以降低共同犯罪对被害人的伤害性,分化共犯组织。因此脱离不以因果性为零为必要,而属于“判断因果性是否减弱到了不必对结果归责的程度”这种规范性评价。(18)参见前田雅英:《刑法总论讲义》(第6版),曾文科译,北京大学出版社2017年版,第324页。其三,从危险现实化的角度来考量,认定共犯脱离的实质,在于判断共犯行为所创设的风险是否在结果中得以实现。而不论是强调社会一般观念,还是考虑刑事政策或处罚必要性的观点,都难以提出清晰明确的标准。如此一来,似乎危险实现的思路最有分析价值。

在危险实现的角度上,首先要提及共谋射程理论。作为该理论的倡导者,桥爪隆教授对共犯脱离问题的基本立场仍是“因果关系切断说”。在此基础上,他用“共谋危险的实现”将因果性予以规范化。(19)参见桥爪隆:《共犯关系的消解》,王昭武译,载《苏州大学学报(法学版)》2016年第4期。桥爪隆教授指出,共犯的因果性并非只是事实因果,还包括一定的规范性内容。即便无法否认共犯行为与结果引起之间存在事实关联,但若其为防止结果发生所采取的措施已作为一种新的阻碍因素而介入,使得要像当初所共谋的那样实现犯罪已非常困难;或者该共犯通过反悔、撤销犯意等行为大幅降低了其在共谋阶段的影响力,已根本不能被评价为支配或者诱发了实行者的意思决定,那么就可以认为,实行者之后的犯罪并非当初“共谋危险的实现”,从而切断共犯关系。(20)参见桥爪隆:《共犯关系的消解》,王昭武译,载《苏州大学学报(法学版)》2016年第4期。这种危险实现当然应就具体个案进行判断,但当事人之间意思联络的内容、参与者相互之间的关系、幕后者对实行担当者的主观方面所施加的影响的程度等,都是重要的考虑因素。(21)参见桥爪隆:《共谋的意义》,王昭武译,载《苏州大学学报(法学版)》2016年第3期。然而,共谋射程理论的支持者并未提供体系化的判断标准。如有学者提出,判断行为是否在共谋射程内要综合考虑以下因素:(1)行为人在共谋阶段的影响力的大小;(2)当初的共谋与引起最终结果的行为在内容上的共同性和关联性;(3)对引起最终结果的行为本身的参与程度;(4)犯意的单一性或持续性;(5)动机、目的的共同性;(6)对行为及其结果的预测可能性程度等。(22)参见王昭武:《论共谋的射程》,载《中外法学》2013年第1期。这些内涵模糊、关联不明的下位规则很难对司法实践发挥指导作用。因此,对“危险现实化说”的批评同样适用于“共谋射程理论”:其具有强烈的动态体系的思考特色,故而非常依赖法官通过自由裁量对各个事项进行价值判断;“对致力于通过建构精确的评价标准以防止裁判恣意的刑法学而言,这潜伏着很大的危机。”(23)蒋太珂:《危险现实化评价的类型构造》,载《中外法学》2020年第2期。

事实上,在共犯脱离的语境下,对危险现实化中可能涉及的情形作出最为详细的类型化处理的,是我国学者姚培培。与桥爪隆教授相似,他同样认为,在判断是否成立脱离时,应当判断其他共犯人继续实施的行为是否构成足以阻却对行为人进行结果归责的异常介入因素,但他更进一步区分了三种介入类型:“危险消灭型”“被动排除型”和“主动脱离型”。第1种类型是指,数个行为人商定实施共同犯罪,但未约定具体时间,许久之后,其中一位行为人按照当初共同制定的计划实施了犯罪。姚文认为,当初共谋行为产生的危险“已随时间的流逝而消灭”,该行为人的犯罪行为完全可以评价为是其单独实施的,其余人即使没有实施脱离行为,也构成共犯脱离。但是,此类案件所涉及的并非危险是否消灭的问题,而是数行为人之间是否还有共同犯罪故意的问题。“时间经过越长,越能够肯定危险的消灭”(24)姚培培:《论共犯脱离基准:因果关系切断说的重构》,载《清华法学》2020年第2期。,这样的结论并没有说服力。第2种类型是脱离者被共犯排除。姚文指出,此时其余共犯人认为,有无该脱离者,后续犯罪都能够顺利实施,因此这一排除行为就作为介入因素,阻却了对脱离者的结果归属。然而,为何其他共犯人的排除行为能够成为阻却结果归属的介入因素,并非不言而喻。最重要的是第3种类型。盐见淳教授和姚培培都认为,对因果关系切断进行规范化理解,需要从脱离行为的视角出发,考察介入的中止措施能否规范性地评价为脱离:如果站在行为人的立场,该行为通常足以消灭行为人所造成的危险,那便具有脱离的适格性。(25)参见盐见淳:《论共犯关系脱离》,姚培培译,载田立主编:《山东大学法律评论》2017年辑,山东大学出版社2018年版;姚培培:《论共犯脱离基准:因果关系切断说的重构》,载《清华法学》2020年第2期。然而何谓“通常足以消灭所造成的危险”?姚文特别指出:“在主动脱离型的案件中,脱离者的行为不必最终现实地消灭了危险,更不必成功地阻止了结果的发生。例如,行为人提供他人杀人用的枪支后幡然悔悟,拼死夺回枪支,但反而被当场击断四肢,后来他人还是用这把枪实施了杀人行为......在本案中,行为人拼死夺回枪支的行为已经是在其立场上通常足以消灭其提供枪支行为危险的行为,该行为具备脱离行为的适格性。”(26)参见姚培培:《论共犯脱离基准:因果关系切断说的重构》,载《清华法学》2020年第2期。但这一结论和因果关系切断的基本立场是冲突的,它实质上并不是在考察危险是否被消灭,而是以“因果关系”或“结果归属”为幌子,用“脱离行为”或此前的共犯行为本身所体现出的“法态度”,来影响危险现实化的判断。但按照因果关系切断说,是否消解了自己所造成的因果性影响才具有决定性意义,至于脱离当时是否倾注了真挚的努力并不重要。一言以蔽之,只要坚守因果性思维,不论是多么“规范”的切断说,都无法在前述案例中得出脱离的结论。

(二)立足于行为人的法忠诚态度

既然从因果关系的角度难以解决共犯脱离问题,那么能否干脆放弃因果性,直接考察共犯之“法态度”呢?大塚仁教授便提出,如果共同者中的一部分人为了阻止达于既遂而作出了认真的努力,但仍然失败,那么此时可以对其为中止作出的认真努力予以评价,将其认定为从共犯关系中脱离。(27)参见大塚仁:《刑法概说(总论)》(第3版),冯军译,中国人民大学出版社2003年版,第295-297页。脱离之后其他共犯人实行的内容及由此产生的犯罪结果不能归责于脱离者,应比照障碍未遂的规定减轻脱离者的刑罚。(28)参见西田典之:《论共犯中止——共犯脱离与共犯中止》,周微译,载陈兴良主编:《刑事法评论》第27卷,北京大学出版社2010年版。这一观点通常被称作“障碍未遂准用说”。但所谓“比照障碍未遂的规定”,这只是脱离后的法律效果,而非认定脱离的标准。在大塚仁教授看来,脱离者需要为防止结果的发生做出真挚的努力。故而,将这一观点命名为“真挚努力说”,或许更为恰当。

“真挚努力说”的适例通常是,行为人尽管付出了最大努力来阻止犯罪完成,却依旧失败了。例如:

案例4:甲、乙、丙三人为实施恐怖袭击,一起安装了由甲制作的炸弹。此后,甲由于受到良心的谴责,打算拆除炸弹。但乙和丙阻止了他,把他打倒并捆绑起来。在甲挣脱开之前,乙和丙引爆了炸弹,成功实施了这场袭击。(29)Vgl. Harro Otto,Grundkurs Strafrecht,7. Aufl.,2012,S.285.

在上述案例中,如果基于“自陷禁区”理论,让中途放弃犯罪的共犯人承担所有未能成功阻止既遂结果的风险,那显然相当不公平。(30)Vgl. Theodor Lenckner,Probleme beim Rücktritt der Beteiligten,FS für Gallas,1973,S.291ff.故而,德国教科书通常将这类案例称为“客观上不可归属的结果的中止”,但何为“不可归属”,论著大多语焉不详。金德霍伊泽尔(Kindhäuser)只提出“欠缺因果关系”作为论据(31)Kindhäuser/Zimmermann,Strafrecht Allgemeiner Teil,9. Aufl.,2020,S.291.,但在本案中,事实因果显然不欠缺,也很难说存在重大的因果流程偏离,因为其余共犯人想要排除阻碍继续完成犯罪,这完全是常态。奥托(Otto)则认为,每个义务要求都要以对行为人而言可能的行为为前提,如果行为人完全没有可能去影响事态或掌控接下来的流程,那么“归责链条”(Zurechnungszusammenhang)即被中断,结果便不能归责于行为人。(32)Vgl. Harro Otto,Kausaldiagnose und Erfolgszurechnung im Strafrecht,Festschrift für Maurach,1972,S.92ff.譬如,在行为人中途退出犯罪并试图阻止既遂结果的场合,如果对结果发生有充分认识的人夺走了行为人对事实的支配,此时归责链条便中断了。(33)Vgl. Harro Otto,Versuch und Rücktritt bei mehreren Tatbeteiligten,JA 1980.转引自西田典之:《论共犯中止——共犯脱离与共犯中止》,周微译,载陈兴良主编:《刑事法评论》第27卷,北京大学出版社2010年版。然而,这一思路或许可以用于单独犯,但并不适用于共犯,因为共同犯罪是特殊的犯罪形态,它本就不同于单独犯一人支配事态流程的情况,脱离者至少需要承担一定的,恢复自己的支配却失败的风险。(34)Vgl.Theodor Lenckner,Probleme beim Rücktritt der Beteiligten,Festschrift für Gallas,1973,S.292.

虽然“真挚努力说”可以在一定程度上缓和对行为人过于严苛的归责,学界依旧对其不乏批判。例如,有学者将其视为“主观主义刑法的产物”,认为它是对犯罪人主观恶性降低的奖励。(35)参见付晓雅、高铭暄:《论共犯关系脱离的具体认定与法律责任》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2016年第1期。但这一看法并不恰当,因为“真挚努力”并非只要求主观上的意愿,还要求行为人在客观上付出行动。德国新近的判例更进一步地提出了对“真挚努力”的要求:行为人需要真正去实践他所认识到的所有可能性。换言之,与其说“真挚努力”是行为人主观恶性降低的体现,不如说它表明了行为人自愿回归到法秩序当中,再度拥有了“法忠诚”。诚然,按照功能责任论的思想,“法忠诚”会影响行为人的责任。行为人之所以有责任,是因为他实施的行为扰乱了法秩序,破坏了人们对规范的期待,因此刑法需要把它解释为错误的,从而使得人们能够“反事实地”坚持其期待。(36)参见格吕恩特·雅科布斯:《行为责任刑法——机能性描述》,冯军译,中国政法大学出版社1997年版,第8-10页。而当行为人已经通过自己的行动再次体现出法忠诚,法规范便不再需要去谴责他,此时他的责任应当被阻却。(37)参见冯军:《论〈刑法〉第133条之1的规范目的及其适用》,载《中国法学》2011年第5期。我国不少学者在处罚必要性上讨论共犯脱离,其背后无疑体现了对“法忠诚”的倡导。例如,认为共犯脱离理论追求的价值目标蕴含着明显的预防必要性考虑,即“希望借助一定的归责限制优惠尽快促成集体的分裂”(38)参见李冠煜:《共同正犯脱离的中国经验及其教义学反思》,载《政治与法律》2021年第11期。;还有学者更是将“法规范的震动平复”作为脱离的评价标准之一。(39)参见王霖:《共犯责任退出机制的反思性检讨:修正因果关系遮断说的构建》,载《政治与法律》2017年第6期。

但必须指出,共犯脱离是在共同犯罪领域的结果归责问题,它考虑的是能否将其余共犯人造成的结果算到中途放弃犯罪的行为人头上。所以,即使认为共犯人因为表达了对法规范的忠诚从而没有责任,也不一定会影响对他的结果归责。“出于对法忠诚的动机而阻止正犯行为”为何能阻却答责性,学者们并未进一步说明。因此,缺乏不法论证便成为了“真挚努力说”的“阿喀琉斯之踵”。

(三)既有判断标准归责视角的缺位

综上,因果关系切断说、共谋射程理论和真挚努力说,它们实际都是在判断行为人是否已从共犯关系中“解除”。“脱离理论的旨趣在于,从共犯论的视点对脱离之后包括脱离者在内的既存共犯关系是否依然存在作实质性考察,从而准确判断脱离者尤其是作出了真挚努力的脱离者的罪责。”(40)参见王昭武:《我国“共犯关系的脱离”研究述评》,载赵秉志主编:《刑法论丛》第12卷,法律出版社2007年版。因此,对共犯脱离之判断,实际就是对共犯关系是否仍存续的判断。同时,各学说对共犯关系的理解存在很大的共性,除“真挚努力说”之外,上述学说都将“因果的共同”作为共犯关系的基础,从共犯处罚根据出发,通过“间接的法益侵害”将狭义共犯与正犯“捆绑”在一起。若消除了因果关系的存在,便不再处于原先的共犯关系中,成立共犯脱离。

然而,上述学说大都体现了浓厚的自然主义色彩,以及相应的“归责视角的缺位”。(41)参见何庆仁:《归责视野下共同犯罪的区分制与单一制》,载《法学研究》2016年第3期。因此它们虽已尽力“规范化”,却仍无法完美解决脱离问题,甚至最后的结论与理论初衷自相矛盾。应当认识到,共同犯罪是“共同归责”,共犯脱离的本质是共犯关系的解除,因此,其亦是对共同归责的否认。而归责是一种社会性和规范性的活动,行为人的想法若缺乏规范上的意义,便不足以作为归责的判断资料。(42)参见何庆仁:《共同犯罪归责基础的规范理解》,载《中外法学》2020年第2期。同时,以因果共犯论为代表的观点割裂了共同归责的结构,亦不足取。下文将基于归责的视角,重新思考共犯关系。

三、归责视角下共犯关系的解除

如前所述,既有学说多以“因果共犯论”为基础,认为共同犯罪是因果的共同,共犯脱离或说共犯关系的解除是对因果关联的消除。若要以“规范”取代“自然”,在归责视角下重新思考共犯关系,便必须回答:共同犯罪究竟应在何种意义上“共同”?

(一)对因果“归责”之批判

1.共同犯罪中不法与归责的分离

在单独犯罪中,往往行为人实施了不法行为即可对其归责,不法判断与归责判断是同一的。但在共同犯罪中尤为明显地存在着不法(构成要件实现)与归责的分离,这为理解共同犯罪的“共同性”平添了不少障碍,各个以“因果性”为基础的共犯学说也是为跨越这一障碍而产生的。因此,在具体评述“因果性”之前,需要首先阐明这种分离的意涵。

在刑法语境下,何谓不法?通说认为,刑法是为保护法益服务的,刑事不法是法益侵害。但是,并非所有值得保护的利益都能被提升为法益。例如,刑法并不关心人的自然衰老死亡、机器的老化腐朽、粮田被洪水淹没等。只有当事人不尊重这些利益,进而去侵犯它们时,刑法才会介入。因此,刑法所关注的并非“利益”,而是“不得侵犯利益”之规范。(43)Vgl. Günther Jakobs,Was schützt das Strafrecht:Rechtsgüter oder Normgeltung?,in:Festschrift für SEIJI SAITO,2003,S.760ff.申言之,文献中“法益”的说法大多具有表面性(44)参见冯军:《刑法教义学的立场和方法》,载《中外法学》2014年第1期。,只有“规范”才是“刑法之益”(Strafrechtsgut)。(45)Vgl. Günther Jakobs,Strafrecht Allgemeiner Teil,2. Aufl. 1991,S.35.一个并未显示出对法规范进行否定的利益侵害行为,充其量只能成为侵权法的调整对象。(46)参见冯军:《刑法教义学的立场和方法》,载《中外法学》2014年第1期。因此,只有规范违反才称得上刑事不法,在单独犯罪和共同犯罪中都是如此。

规范的具体内容涉及两种义务。一种是消极义务,它是指不要将自己的组织范围扩展至他人的组织范围以造成他人负担。此外,规范也可以建立积极义务,其内容是,设定并维持对社会而言不可放弃的制度之功能,只有那些拥有特殊地位/身份的人才有这样的积极义务,例如父母、法官等等。而消极义务关乎每一个人,它要求所有人管理好自己的组织范围。相应地,违反义务(规范)的不法是从着手开始的对他人组织领域的僭越。只有当侵入到他人的组织领域时,不法才开始;在僭越之前的行动,是为不法作准备,而非不法本身。换言之,基于罪刑法定原则的要求,不法行为开始着手实施分则构成要件。(47)Vgl. Günther Jakobs,Theorie der Beteiligung,2014,S.14f.因此,在正犯着手之前的共犯行为便并非不法。严格来说,未完整实施构成要件的共同正犯的行为也非不法。但是,要将正犯的不法行为及其结果归责于共犯,同时要让共同正犯人为自己的“部分实行”承担“全部责任”,这已是共识。那么,为他人之不法而负责的依据是什么?

2.因果性无法作为归责基础

为回答上述问题,通说提出了共同正犯的“功能性犯罪事实支配”,以及狭义共犯对正犯的“从属性”。就共同正犯而言,若每一行为人都具有无法替代的功能,其中任何一人都能通过拒绝实施分工部分而使犯罪计划失败,那么各行为人就存在“功能支配”。(48)参见克劳斯·罗克辛:《正犯与犯罪事实支配理论》,劳东燕译,载陈兴良主编:《刑事法评论》第25卷,北京大学出版社2009年版。对共犯与正犯的关系而言,“从属性”包括但不限于:其一,“犯罪从属性”,即包含共同正犯在内的广义共犯,是根据何者共同而被视为共犯?对此主要有犯罪共同说和行为共同说之对立;其二,“可罚从属性”,即狭义共犯的处罚根据,如作为今日之通说的“因果共犯论”。(49)参见陈子平:《论共犯之独立性与从属性》,载陈兴良主编:《刑事法评论》第21卷,北京大学出版社2007年版。

在“功能性犯罪事实支配”看来,各共同正犯人既直接实施了实行行为,又通过其他正犯人的行为延长了自己的行为。犯罪共同说的基础是,复数行为人于共同实行犯罪之意思下,相互利用补充他人行为而实现犯罪。行为共同说认为,之所以将行为人作为共犯来处罚,是因为各人为了实现自己的犯罪,通过利用他人扩张了自己因果影响力的范围。(50)参见张明楷:《共犯的本质——“共同”的含义》,载《政治与法律》2017年第4期。大多数因果共犯论的赞同者称,共犯的不法部分来源于自己造成的法益侵害,部分来源于正犯行为的不法。(51)Vgl.Bernd Schünemann,in:Leipziger Kommentar BGH,Band 1,12.Aufl.2007,§ 26 Rn.17;Claus Roxin,Strafrecht Allgemeiner Teil,Band II. S.136.可见,通说对共犯关系的讨论都符合一种因果“归责”的模式。

然而,因果性始终无法成功构建出规范意义上的“共同关系”。以狭义共犯为例,共犯通过正犯间接引起法益侵害,此种因果的共同并不足以作为共同归责的基础,这在“中立的帮助行为”中体现得尤为清楚。出租车司机明知乘客要前往某地实施杀人行为,却依然将其载往该地;五金商店的店员明知顾客要将螺丝刀用于盗窃,却仍向其出售螺丝刀……(52)参见张明楷:《刑法学》(第6版),法律出版社2021年版,第569页。这些帮助行为对法益侵害结果的因果性促进非常清楚,但若一概将它们作为帮助犯来处罚,便会对行动自由造成严重的禁锢。因此,学者们纷纷对这种虽有因果性却不应一律处罚的帮助行为加以限制,如认为,一个人不必对符合社会角色的行为所造成的结果负责,因为该行为不产生不容许的风险。例如,出租车司机把两个入室盗窃者通过正常给付送到了作案地点,那么该出租车司机并不是作为帮助者参与入室盗窃,因为他是按照自己开出租车的社会角色而行动。(53)参见沃斯·金德霍伊泽尔:《故意犯的客观和主观归责》,樊文译,载陈兴良主编:《刑事法评论》第23卷,北京大学出版社2008年版。其次,无论是犯罪共同、行为共同还是因果共同,所诉诸的依旧是单个人犯罪与单独归责,只是试图通过一些自然意义上的要素,如法益侵害的直接/间接因果性,来建立起数个单独犯罪之间的联系,但这反过来进一步割裂了共同性。它们没有注意到,在共同犯罪中,即使是作用最小的帮助犯,也通过他的行为贡献共同塑造了整个犯罪形态。(54)Vgl. Günther Jakobs,Beteiligung,in:Festschrift für Lampe,2003,S.569.最后,归责是一种规范化的活动,“事物本质”最多只有前刑法的意义,它们是有待规范评价的对象,而不是规范评价本身。(55)参见何庆仁:《共犯论中的直接-间接模式》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2014年第5期。即使具备构成要件行为的重叠和因果的共同,但若没有共同归责的基础,也不能提供合理的论证:为何行为人需要为他人的行为与结果承担责任?

(二)“共同性”的应有之义:对构成要件实现的共同归责

1.共同归责的证立

如前所述,不法只能是构成要件实现,这在刑法条文中亦能得到证明。我国《刑法》第22条规定:“为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备。”可见,预备阶段的行为并非犯罪,亦非不法。类比于预备犯,在共同犯罪中,如果认为帮助者或教唆者在实行之前就开始了不法,那么构成要件的界限就会被摧毁。然而,让共犯对正犯的不法负责又是有必要的。学者们通常希望借助“从属性”来证立这一归责的正当性,却深陷“因果性”的泥潭,而忽略了规范思维。

在传统的“可罚从属性”,即共犯的处罚根据之外,德国学者雅各布斯(Jakobs)通过借鉴民事法中的“不真正义务”(Obliegenheit),为解决共犯问题提供了新的视角。(56)Vgl. Günther Jakobs,Theorie der Beteiligung,2014,S.16ff.1908年生效的《保险合同法》在第6条详细规定了“不真正义务”。例如,被保险人在签订保险合同之前,应当说明保险标的的有关情况。保险人虽不能强制要求被保险人采取前述行为,但被保险人违反该不真正义务会导致其丧失或部分丧失请求保险赔付的权利。(57)参见齐晓琨:《解读德国《民法典》中的债权人迟延制度》,载《南京大学学报》2010年第2期。在我国,亦有刑法学者将“Obliegenheit”译为“负担”。(58)参见何庆仁:《归责负担与刑法不法》,载微信公众号“马普刑法学人”2022年8月1日,http://mp.weixin.qq.com/s/55-hdaql-rBMunhnJPqsSg。与私法的意旨相似,违反刑法负担的行为并未触及他人的法领域,因此不是刑事不法。之所以要对违反负担者进行刑罚处罚,是因他失去了主张对其免除刑罚的能力,亦即失去了“辩护地位”。(59)Vgl. Juan Pablo Montiel,“Obliegenheit im Strafrecht?”,ZStW 2014,S.592ff.例如,在共同犯罪中,未实施(完整)构成要件的共犯行为虽非不法,却违反了负担,“你不被允许做某事”这条规范所包含的负担便是:“让你自己不要为一个导向某事的实行负责”。而这种负担违反会提供将他人的不法当作自己的不法来归属的根据;共犯人不再能辩称,他人实施的犯罪与自己无关。(60)Vgl. Günther Jakobs,System der strafrechtlichen Zurechnung,2012,S.79.

因此,共犯行为并非不法,却因违反了负担,而具备了将实行共同归属于它的理由。但是,“让你自己不要为一个导向某事的实行负责”,这一描述依然是空洞的,从中仅能看出,违反负担的行为总要在某种程度上公开显示出“促进”不法的意义。故而需要追问:怎样判断是否存在促进意义?以及,在社会中存在无数的共同关系,其中哪些能被评价为有此种共同归责之意义?

不妨从日常生活的例子开始。日常生活中,和某个特定结果有因果关联的人,实际上处于不同的地位。其中一类是在孤立地行动,他们与结果的联系建立在他人的任意之上。例如,一场成功的钢琴演奏会应该算作谁的作品?人们可能会说,是作曲家,是钢琴家,是乐器的打造者,可能还有调音师等等,但人们不会认为那些并没有分工协作,而是通过他者的任意而与作品相联系的人是“作者”。例如,钢琴家为了逃避交税,逃到了另一个国家并举办了钢琴演奏,但这场演奏会无论如何也不可能算作税务员的作品。在这一例子中,税务员便是与结果相关的孤立行动者。换言之,如果某人的行为没有在他人的组织范围内改变什么,或者只是影响了他有权改变的东西,但另一个人以他的行为为由,趁机实施了犯罪,那么他并没有参与到这一犯罪中,因为该组织范围只是被另一人任意地连接起来。例如,恐怖分子因为司法程序正在审判他的同党而杀害了一名政客,那么不能说法庭参与了这场谋杀;母亲由于父亲抛弃家庭而杀害了他们共同的孩子,则父亲也未参与到母亲的杀人行为中。(61)Vgl. Günther Jakobs,Beteiligung,in:Festschrift für Lampe,2003,S.563;ders,Theorie der Beteiligung,2014,S.32.

另一类则是有分工地提供贡献,其又分为两种类型:连结式分工(verbindende Arbeitsteilung)和分离式分工(verkürzte/trennende Arbeitsteilung)。(62)Vgl. Günther Jakobs,Beteiligung,in:Festschrift für Lampe,2003,S.563ff;ders,Theorie der Beteiligung,2014,S.24,29ff.“分离式分工”是指,数人都为最终结果的发生作出了贡献,但这结果与他们无关。因为在整个进程中,每个人只为自己的部分负责而与他人的部分分离。一个典型例子便是,当一个债务人偿还债务之后,他便不需要再去关心债权人要怎么花这笔钱,是拿去做慈善还是挥霍掉,因为债务人不负有引导债权人实施善行的义务。换言之,在分离式分工中,前一行为所包含的社会意义在其完成的那一刻已经消耗殆尽,而无法“输送”到后续行为中。

而“连结式分工”涉及一项完全共同的工作:每个人同样只在自己的部分做贡献,但要由此与之后发生的事及其结果绑定在一起。在日常生活中,连结式分工的例子是超出交换活动的目的共同体。例如,出于善良目的,且由他人在之后完成的捐赠;成立一个股份有限公司;生产婴儿食品或战争武器。共同犯罪即是一种“连结式分工”。各共同犯罪人必须通过自己的行为在规范上表明,自己和他人一起实现了一个构成要件,而不是在实施一个无害的、社会相当的、日常的或者中性的行为。因此,“共同性”不仅要求心理或物理上的因果性,还必须从因果性中“读出”规范上共同实现构成要件之意义。(63)参见何庆仁:《共同犯罪的归责基础与界限》,中国社会科学出版社2020年版,第202页。在此前提下,共犯人行为的意义不能如同分离式分工者那样,在“能量输送”的过程中消耗殆尽,而是要么特意朝向他人的犯罪计划行动,在规范意义上设计了自己的行为贡献。例如,教唆犯直接将一种不法的意义传导到构成要件的实现当中,帮助犯使自己的行为与一个业已存在的、体现了不法意义的犯罪计划相适应,以促进构成要件之实现。要么该行为贡献本身即典型地体现出了规范意义。例如,把武器交给没有武器使用许可的人、把毒药或者辐射性物质交给无权使用者以及将汽车供醉酒者使用等。(64)Vgl. Günther Jakobs,Beteiligung,in:Festschrift für Lampe,2003,S.565ff.

到此为止,共同归责的形态已经初现端倪。接下来,可以通过两个问题进一步理解规范上“共同”的含义。第一,为什么共犯需要对整个行为,而不是只对由他所“直接”塑造的那部分行为负责?第二,正犯可以选择亦可以放弃共犯之前所提供的贡献,换言之,正犯实施的是一个自由的、自我答责的行为,那么为何其没有阻断对共犯的归责?

如前所述,共同犯罪是一种意义表达,需要从自然的行为与因果性中“读出”它实现构成要件的意义。正如学者所言,谁将他人保险箱的万能钥匙交了出去,那么他就不只是在参与一个箱子开启,而是参与了一场盗窃;谁在夜晚帮忙把一架梯子靠在仓库的窗边,那他就不仅仅是在为攀爬练习作准备。对意义表达的解读并没有统一的标准,而要根据具体的社会交往的语境。但不论如何,从中亦可以看出共同犯罪的本质:共犯并不是单纯地为正犯提供因果贡献,或说,共犯不是创造一些贡献,然后将之“递给”正犯,而是将自己行为的意义延伸到了正犯行为当中。虽然正犯确实可以自由地作出决定,但他的决定并没有超出共犯先前设定好的框架。或者更为形象地说,正犯描绘了不法的形式,但这一形式多多少少也是由共犯所确定的。因此,正犯完成的是他自己的作品,也是所有共犯人共同的作品。认为共犯不是为自己,而是为正犯答责的观点是错误的。(65)参见何庆仁:《共同犯罪的归责基础与界限)》,中国社会科学出版社2020年版,第89-97、186-193页。因为在共同犯罪中,没有“我”与“他”之分,也没有“直接”和“间接”之分,只有共同实现共同自由意志的“我们”。在共同犯罪中,不应将各行为人作割裂的认定,而应看到一个整体的义务违反。(66)Vgl. Alex van Weezel,Beteiligung bei Fahrlässigkeit:Ein Beitrag zur Verhaltenszurechnung bei gemeinsamem Handeln,2005,S.200ff.因此,当同一个构成要件实现可以在规范上被归责于复数主体时,即存在共同犯罪,此之谓“共同归责”。

2.共犯脱离:“共同性”的丧失

将归责视角引入共同犯罪之后,因果共犯论的缺陷便显而易见了。因此,以之为基础的“共谋射程理论”与“因果关系切断说”在解决脱离问题时捉襟见肘,这并不奇怪。实际上,共同犯罪之共同性、共犯的处罚根据、共犯脱离、承继共犯等,它们不是一个个单独的问题,相反,它们都涉及对“共同归责”的理解。当下大多数学者并未真正理解共同犯罪是一种“共同归责”,而仍把它视作数个单独犯罪之集合,并用因果性将这些单独犯罪连接成自然层面而非规范上的“共同关系”。因此,即使最后得出了符合法感情的结论,如认为在一些“主动脱离”的场合应承认共犯人的脱离(67)参见姚培培:《论共犯脱离基准:因果关系切断说的重构》,载《清华法学》2020年第2期。,但并不能作出前后一贯的论述。

如前所述,共同犯罪是对同一构成要件的共同归责,是对共同实现构成要件的意义表达。需要再次强调的是,规范上的意义表达不一定和主观上的认识或故意相同。例如,在“中立的帮助行为”这类典型的分离式分工中,帮助者的行为只有日常生活的涵义,即使他有帮助正犯实施犯罪的故意,一个日常行为也不足以和他人的行为连接在一起,共同表达出构成要件实现的意义。亦如一位假期在餐厅做服务员的生物系大学生,即使认出了厨师做的是毒蘑菇却故意端给了顾客,他也并未实施一个杀人行为,因为社会对服务员的期待是端送食物而非甄别有毒的食物,他所拥有的知识与角色无关,因此也与刑法归责无关。换言之,重要的是并非行为人怎么设想,而是规范如何看待;是否共同归责,不是由所谓的共同犯罪故意和行为预先决定的,而是所有参与者的行为交织在一起,由规范决定。主张“共谋射程理论”的学者已经初步意识到了这一点:共谋的射程与是否存在故意属于毫无关系的两个问题,即便对引起结果不存在故意,也能评价为实现了共谋的危险,对于共谋危险的实现范围,有必要根据具体的共谋内容、参与者相互之间的关系等,进行个别判断。(68)参见桥爪隆:《共谋的意义》,王昭武译,载《苏州大学学报(法学版)》2016年第3期。但囿于“心理因果性”的束缚,未能更进一步。

在归责视角下,共犯脱离即是共同归责的反面,它要解决的无非是,二人以上在何种情况下不能被评价为同一个归责主体。若从反面来思考“共同性”,则共犯脱离应出现在下述场景中:共犯人的行为意义已无法被规范评价为促进构成要件实现,亦即,共犯人主动或被动地否定了自己先前的意义表达,因而无法再与他人一起被评价为一个“共犯关系”。

(三)共犯脱离的具体判断规则

即使基础理论已足够清晰,但将“抽象”思维运用于个案的解决,仍是一件难事。因此,可将相关实务案例归纳为若干类型,并对其分别总结判断规则,以尽量减少法学研究的抽象性与模糊性。结合前文论述,具体到共犯脱离问题上,可区分“行为人主动退出共同犯罪”和“行为人被动退出共同犯罪”两大类情形。

1.行为人主动退出共同犯罪

对于行为人主动退出共同犯罪,从中又可分出两种情形:

其一,行为人未(认真)阻止犯罪既遂,如前文案例2与下述案例5。

案例5:被告人周某某为诈骗他人财物,成立了数家公司,并招募了被告人曹某、蔡某某、高某、黄某等为公司成员,负责研发小程序、收集客户信息,并冒用知名企业工作人员的身份,邀请被害人参加小程序推广会,欺骗被害人购买小程序,从而骗取被害人的钱款。被告人黄某的辩护人辩称,黄某在2018年11月之后已经辞职回家,属于共犯脱离,其在离开公司期间的犯罪数额应予扣除。法院对此予以采纳。(69)江苏省南京市浦口区人民法院刑事判决书,(2019)苏0111刑初1122号。

理论上通常认为,单纯放弃继续实施行为不足以构成脱离。早期的因果关系切断说即已提出,脱离者需消除自己在心理和物理上的行为贡献。但是,“因果”不可能完全消除也无需消除,需要消除的是从自然意义上的因果性中“读出”的规范违反的意义。如果许某某只是在殴打过程中暂时离开去买一包烟、去接一个电话;如果黄某虽然辞职回家,但放任其为公司研发的小程序、收集的客户信息被继续用于犯罪,那么其所谓的“离开”便根本没有规范上的重要性,他们即使(暂时)不在场,此前行为的规范违反性也未被抹去,其余共犯人还是在他们共同设定的意义框架内行事,此时应否认脱离。

其二,行为人为阻止犯罪既遂而付出了真挚努力。如前所述,单纯中途退出不能消除共同性,主动脱离的行为人还必须阻止其余共犯继续完成犯罪。但这并不是为了消除所谓的因果贡献,而是为了否认自己先前的规范违反。正如松宫孝明教授所言,为了尽可能地消除已经提供的“犯罪力”而对其他共犯人施加负的作用力。(70)参见松宫孝明:《刑法总论讲义》,钱叶六译,中国人民大学出版社2013年版,第238页。同时,由于阻止行为是为了对塑造构成要件的意义表达进行否认,其否认的“强度”便需要与意义表达的“强度”相匹配。“整体犯罪事件置身于一种系统性的关联中,各种原因和答责纠缠在一起,形成一个‘网络’。具体行为贡献的社会性分量以及由此而生的个体的答责只能在与犯罪参加者有关的‘网络’中被确定。”(71)Lampe,Systemunrecht und Unrechtssystem,ZStW 106(1994),S.686f. 转引自何庆仁:《共同犯罪的归责基础与界限》,中国社会科学出版社2020年版,第206-207页。因此,对阻止行为的要求很难有统一的标准,必须结合案情具体分析。

以案例3为例,郭某在与被告人郑某等人吃烧烤时,多次向郑某提议,要教训坐在对面烧烤摊的被害人陈某。“给对方一点教训”,这句话在郭某与郑某等人特定的语境中,可能确实称得上故意伤害或寻衅滋事的教唆。但郭某的指示并不明确,其余共犯人的“自主性”较强——这从郑某打电话纠集被告人林某等持刀前来报复对方,郭某听到后劝阻却未成功便可以看出。故而郭某在塑造构成要件这一过程中所占的份额应当是较小的。因此,他两次“竭力进行劝阻”“挣脱上前拉住被告人郑某进行阻止”,已经足以否认其在教唆时所传导的行为意义。郑某已明确认识到郭某态度的转变,却仍坚持行动,此时该故意伤害行为与结果中体现的只有郑某自己的意志,而非两人共同的意义表达。从这个意义上讲,“真挚努力说”的部分结论值得赞同,但又应予补充:如果共同者中的一部分人为了阻止达于既遂而真正去实践了他所认识到的所有可能性,且该阻止行为足以否认其先前的意义表达,那么此时可将其认定为从共犯关系中脱离。

2.行为人被动退出共同犯罪

在既有论述的基础上应认识到,不是只有“真挚努力者”才可能成立脱离。例如,甲在乙出发去盗窃之前,取回了自己提供给乙的工具,即便这一取回行为是被丙所强迫的,甲也最多承担预备的责任。(72)参见西田典之:《论共犯中止——共犯脱离与共犯中止》,周微译,载《刑事法评论》第27卷,北京大学出版社2010年版。我国司法实践中有不少判决将脱离等同于中止,再借助中止的“自动性”来判断是否成立脱离,但这种做法并不可取。要进一步判断非出于己意的放弃如何导致脱离,不妨继续探询如下几个案例。

案例6:被告人戚某甲、孙某、马某等人在KTV娱乐期间,与被害人余某因琐事发生争执,并在KTV走廊上殴打余某等人。余某等退回包房后,戚某甲、孙某、马某等人强推被害人余某等的房门。戚某甲、马某等强行进入包房后,对余某等人进行殴打,致其轻伤或轻微伤,而孙某未能成功闯进包厢。(73)浙江省杭州市中级人民法院二审刑事判决书,(2015)浙杭刑终字第1255号。

案例7:甲乙少量饮酒后决定殴打丁取乐,甲乙对丁拳打脚踢几下之后,甲突发昏厥而倒地不醒。乙找来木棍继续殴打丁,直至其重伤。事后查明,甲系病理性醉酒导致的昏厥并致深睡。(74)参见姚培培:《论共犯脱离基准:因果关系切断说的重构》,载《清华法学》2020年第2期。

案例8:企图通过伪造有价证券进行欺诈的甲向乙请教得手的方法,但在乙将甲介绍进来后,甲、丙便谎称中止犯行,将乙从共犯关系中排挤出去。(75)参见西田典之:《论共犯中止——共犯脱离与共犯中止》,周微译,载《刑事法评论》第27卷,北京大学出版社2010年版。

案例9:甲与乙等共同对被害人施加暴行,致使被害人陷入不能抵抗的状态,此时甲对被害人的情况表示关心,这一举动惹怒了乙。乙与甲发生了争论,在争论过程中乙突然打晕了甲,其后,乙等将甲留在原地,将被害人带到其他地方,继续实施伤害。(76)名古屋高等裁判所2002年8月29日判决,判例时报1831号158页。转引自姚培培:《论共犯脱离基准:因果关系切断说的重构》,载《清华法学》2020年第2期。

在共同归责的视角下,正犯承载了共犯的行为意义,共犯的意义表达也通过正犯最终得以实现。因此,否认共犯关系,意味着既遂结果不再能体现所有行为共同实现构成要件的意义。在主动退出时,退出者尚需进一步阻止犯罪既遂方能否认先前的行为意义,那么对于“被动排除”的情形,又需要满足哪些条件呢?

首先必须判断,行为人在被排除之前,是否已与其他共犯拥有了紧密、共同的意义表达?亦即,是否鲜明地表达了其行为的“促进”意义?例如,戚某甲、孙某、马某等人是否计划好,无论谁冲上去都要好好教训一顿余某?甲乙只想对丁殴打几下取乐,还是彼此都知道对方十分厌恶丁,因此一定会下重手?这样的意义表达并不一定要通过主观来表现,不一定要口头形成“共谋”。试想,若甲从家中拿出一把菜刀作为武器,即使他什么都不说,乙也没有理由认为他只是想小打小闹。如果共同的意义表达尚未形成,例如在案例8中,若甲、乙、丙三人尚处于关系松散、互不了解、互不信任的阶段,则其中某人被外力或被共犯排除,完全可以认定为脱离。

而若意义表达已形成,便须进一步判断,他们此前的意义表达是否已被其余共犯人之后的行为意义所“覆盖”?具体而言,若甲提着菜刀来到现场,便很难说乙将丁殴打至重伤的行为是对二人共同意义表达的背离,此时甲即使昏迷,也应当承担共同正犯的责任。但若如案例7的表述所言,二人没有携带任何武器,对丁拳打脚踢几下之后甲就昏了过去,那么乙之后的行为及造成的重伤结果便不应归属于甲。因为即使客观上两个行为外在地结合在一起,但若他人行为中没有“我的意志”,那么这便不是“我的行为”,“我”也不必为此负责。(77)参见何庆仁:《共同犯罪的归责基础与界限》,中国社会科学出版社2020年版,第186页。同理,在案例9中,“甲对被害人的情况表示关心”,这尚不足以获得规范上的意义。换言之,甲并未动摇他和乙在共同伤害行为中所形成的意义表达。除非甲在言语或行动上激烈劝阻乙放弃继续对被害人施加暴行,否则都不能说乙之后的伤害行为完全是出于自己的任意,也不能将乙打晕甲的行为评价为将甲排除出共犯关系。此时应否认被告人构成脱离。

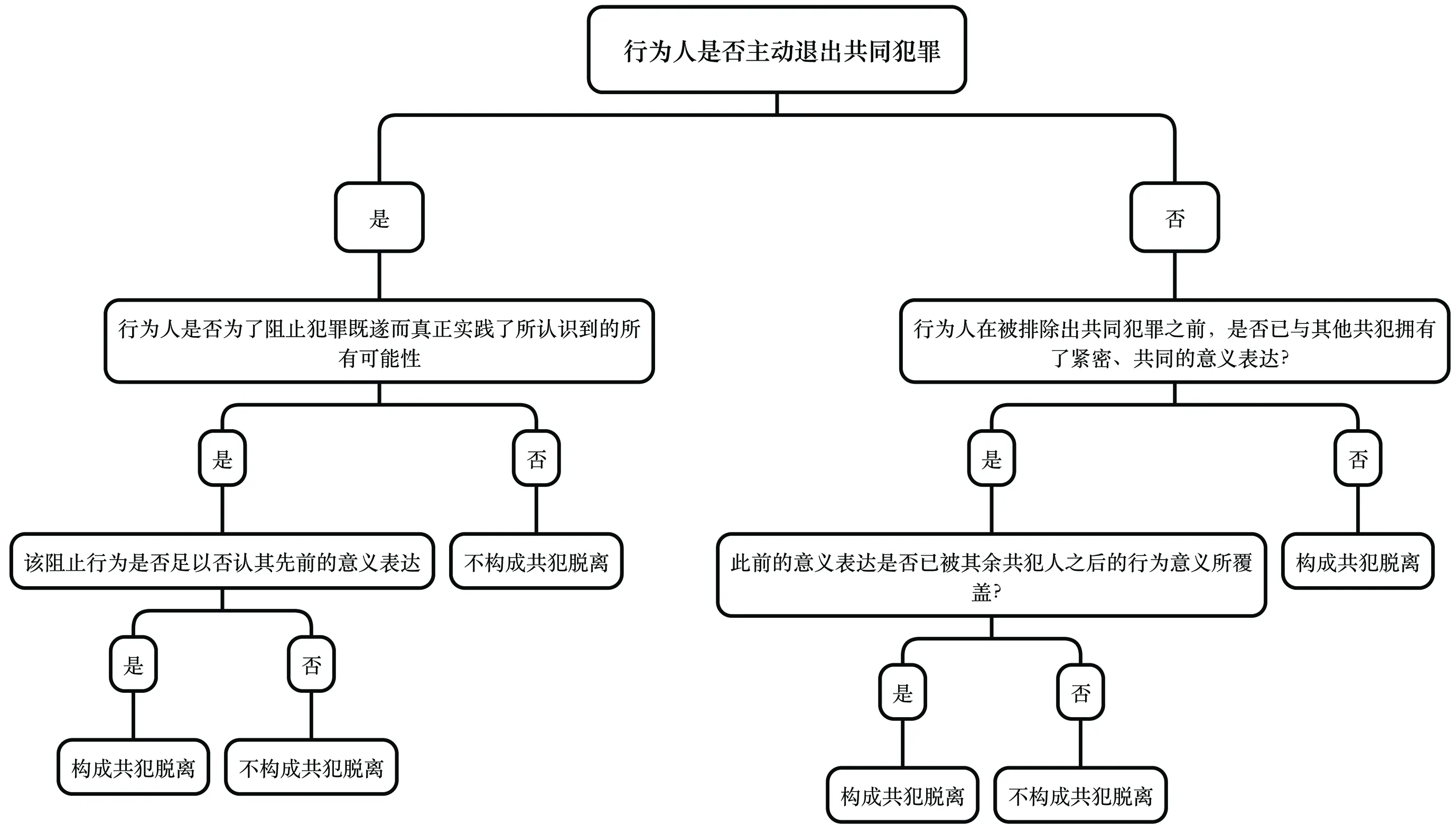

综上,可用如下流程图来描述共犯脱离的判断规则:

图1 共犯脱离的判断规则

结 语

通说认为,共犯脱离理论不同于共犯中止,它是对中止理论不足之救济。但站在规范的立场上,二者或许不存在矛盾。“脱离”并没有神秘色彩,也不是一个高深莫测的术语,可以说,规范性脱离就是规范性归责的反面。所谓“脱离”,便是指结果虽然发生了,但在规范上不应归属于行为人。传统观点基于因果性来理解中止,只要自然意义上发生了结果便没有成立中止的余地,但在归责视角下,即使发生了结果,如果它不能在规范上归责于行为人,则仍有可能成立中止,如因为突发堵车而未能及时将被害人送至医院。在共同犯罪中亦是如此。若共犯人的行为不再能体现促进构成要件实现的规范违反意义,因而无法再与其他人的行为一起,在规范上被评价为一个共同体时,便需要对该共犯人进行单独评价,承认其脱离了共犯关系。换言之,此时规范认为,脱离者没有造成结果。至于他最后构成未遂还是中止,要结合主观方面来判断。在“主动脱离”的场合,若已着手实行行为人成立中止;在“被动排除”的场合,行为人应承担未遂责任。

不难看出,若从因果性的“泥沼”中挣脱出来,从规范的视角看待共同归责,共犯问题未必如通常认为的那样复杂与混沌。本文的目的既在于厘清共犯脱离理论,亦希望借此反思共同归责之基础。对共同犯罪的既有讨论大都遵循着“单独归责”的逻辑,所谓“共同性”仅仅局限于自然意义上的因果性。然而诸如“中立帮助行为”等问题的出现已然提醒着我们,刑法概念必须踏上再规范化的道路,归责的思想不该在共同犯罪前止步。