刀笔勒石 字通古今

2023-12-06王亚中

王亚中

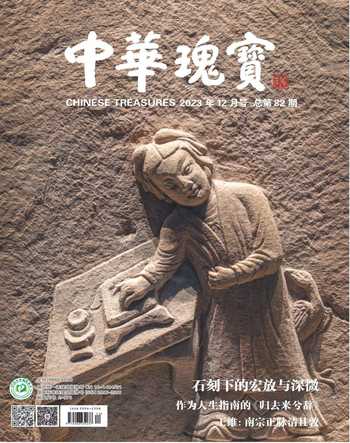

中国古代数量众多的石刻文字,被誉为『刻在石头上的史书』,是重要的文物资源。石头无言,那些文字背后是历史的兴衰,也是文化的积淀,石刻文字成为一道独特的艺术景观。

从人类产生文明意识以来,古人就喜欢在石头上凿凿刻刻,以图像和文字记录生活,传达对世界万物的认知和对美好生活的向往。勒石记事的习惯数千年传承不息,即便在纸张发明以后,依然未能削弱人们的刻石情结。古代石刻文字精彩纷呈,蔚为大观,刀笔石书成为一种独特的艺术形式。很多重要的历史文献和书法作品,也通过刻石得以流传后世。

中國古代石刻文字形式多样,数量众多,如石鼓文、碑碣、刻帖、墓志铭、摩崖石刻等,共计20万—30万种。这些石刻文字承载着文化的基因,记载着历史的兴衰,是重要的文物资源,被誉为“刻在石头上的史书”。

石鼓文—最早的石刻文字

唐贞观年间(627—649年),一位牧羊老人在陕西陈仓(今宝鸡市陈仓区)发现了十面石鼓。这些石鼓大小不一,鼓身刻满古老的文字,没有作者姓名,也没有款识年代。人们不清楚石鼓的产生年代,也不知道其功用,上面的文字高古,诗文古奥,给释读和研究带来了很大困难。历代学者对于石鼓的年代和其上文字的内容都有不同的看法。

贞观时,吏部侍郎苏勖认为这些石鼓上的文字是周宣王时期的史官史籀所写,他说:“世咸言笔迹存者,李斯最古,不知史籀之迹,近在关中。”苏勖这一观点是第一次对石鼓的年代及其文字进行考证,其后唐高宗时期的书法家李嗣真也认为“史籀湮灭,陈仓藉甚”,对苏勖的论断表示认同。唐玄宗开元年间(713—741年),书法家张怀瓘对石鼓进行了更深入的研究,他在所撰《书断》中肯定了石鼓文与史籀的关系,认为“案籀文者,周太史史籀之所作也……其迹有石鼓文存焉”,从而得出石鼓文内容为“讽宣王畋猎之所作”。此外,张怀瓘又从书法的角度对石鼓文进行评价,“体象卓然,殊今异古。落落珠玉,飘飘缨组。苍颉之嗣,小篆之祖。以名称书,遗迹石鼓”,指出篆书出自籀文,并以“石鼓”“石鼓文”对其进行命名。张怀瓘的论断被后世沿用,影响广泛,一直延续到清末民初,成为书法家和学者经常引用的论据之一。这在历代文人所作《石鼓歌》中可以得到印证。

明代杨慎、清代全祖望、民国王国维、近现代郭沫若等人提出了“主秦说”,他们认为这些石鼓产生于秦代,所书诗歌内容也是描绘秦代君主生活,但是对于其具体所处的时期也有分歧,有秦襄公、秦文公、秦德公、秦宣公、秦穆公等11种不同看法。因此,虽然“主秦说”在近代占据了主流,但是对于石鼓文的研究和论证结果依旧未能得到统一。时至今日,也许这些争论还要持续下去,石鼓文的研究还需要更多的文献和其他有力证据来支撑。笔者认为,在没有更有力的新证据出现之前宜从古,目前来看还是唐代周宣王说更为合理和接近,至少在年代、文字、人物和内容上形成了完整的闭环。

在当代,石鼓依然在博物馆中吸引着无数人的目光,作为迄今发现最早的石刻文字,石鼓文不仅具有极高的文物价值和史料价值,更具有中国古文字特有的艺术价值,值得我们继续探讨和研究。

西安碑林—东方的石质历史文化宝库

碑刻是古代最广泛的石刻文字形式,很多重要的碑刻被保存在碑林中加以保护,成为承载重要历史信息和书法艺术的重点文物。中国不少地方有碑林,如西安碑林、北京石刻艺术博物馆、山东曲阜孔庙碑林、广西桂海碑林等,其中以西安碑林规模最大,收藏量居全国之首。

西安碑林位于古城西安城墙脚下永宁门附近,这里曾是文庙旧地,从唐宋时期就是碑刻的集中地。宋哲宗元祐二年(1087年)这里初具规模,最初为保存唐开成石经而设,后经金、元、明三代收集,规模逐渐扩大,在清初的时候开始称作“碑林”。

西安碑林具有范围广、跨度大、种类全、名品多的特征,集中收藏了秦汉以来2000多年的名碑、墓志、陵墓石刻、佛造像等万余件石刻精品,其中石刻文字占了近一半,内有王羲之、颜真卿、柳公权、怀素等书法名家的碑刻,还有儒家经典、皇室御笔及“关中八景”等文字和图画,堪称一座汇集古今的石质历史文化宝库。这里不仅是历史研究者的资料殿堂,也是众多书法爱好者的向往之地。

“开成石经”和“石台孝经”是西安碑林最具代表性的碑刻藏品。

开成石经,又称唐石经,是清代之前保存最完好的石经,其所刻唐代十二经是研究中国经书的重要资料。开成石经始刻于文宗太和七年(833年),开成二年(837年)完成,原立于唐长安城务本坊的国子监内,宋时移至府学北墉,即今西安碑林。开成石经共刻114块碑石,每石两面刻,内容宏大,字数众多,包含《周易》《尚书》《诗经》《周礼》《仪礼》《礼记》《春秋左传》《春秋公羊传》《春秋穀梁传》《孝经》《论语》《尔雅》12种儒家经书,另有《五经文字》《九经字样》附在《春秋左传》之后,共刻经文650252字。此碑文为楷书书写,字迹清晰,笔画精致,便于抄写读诵,对于当时儒家学说的传播起了积极的作用,也使很多儒家经典得以保存,成为后人研学的重要参考文献。

石台孝经刻于唐玄宗天宝四载(745年),因其位于碑林的中轴线上,空间上又处于原点位置,所以被誉为西安碑林“迎客第一碑”,是国宝级文物。石台孝经由唐玄宗李隆基以八分隶书亲笔书写《孝经》并作序镌刻其上。《孝经》是儒家阐述其孝道和孝治观的一部著作,也是“十三经”中唯一一部有皇帝批注的经书。其成书于战国晚期,是孔子的学生曾参记述他与孔子的问答之辞,主要讲“孝”“悌”二字。唐玄宗为石台孝经写序,就是为了表明自己以“孝道”治天下的决心,彰显儒家的治国理念和政治关怀。如今,石台孝经在碑林有碑亭保护,碑亭上“碑林”二字为清代爱国名臣林则徐所书,成为碑林的重要标志。

此外,西安碑林还有众多书法名碑,如《集王羲之圣教序碑》《多宝塔碑》《玄秘塔碑》《景教碑》《颜勤礼碑》《曹全碑》《道因法师碑》《皇甫诞碑》等,都是后世研学的书法典范,也是石刻文字的艺术精品。

泰山石刻—摩崖石刻的艺术大观

泰山为五岳之首,也是一座历史悠久的文化名山。《史记》记载,公元前219年,秦始皇率领一众文武大臣及儒生博士,在泰山举行了一场声势浩大的封禅大典,随后命人立石碑以彰其功德,“明其得封”。这块石碑就是泰山最早的刻石,又名“封泰山碑”。相传此碑由秦丞相李斯以小篆书写,李斯被书法界尊为“篆书之祖”,秦代颂德碑文大多由他来书写,著名的还有“峄山刻石”“琅琊台刻石”。后人一说起泰山石刻,便首先想到“封泰山碑”,以至于“泰山刻石”成了此碑的专称。

“泰山刻石”是年代较早的秦篆碑刻实物,原立于泰山峰顶玉女池旁,是秦刻石中最著名的一种。《史记》中对碑文内容有详细的记载,可惜的是由于战乱和风雨剥蚀,刻石内容大部分遗失,今存29字本和10字本拓本流传。其中10字本仅存秦二世诏书“斯臣去疾昧死臣请矣臣”10个残字,又称“泰山十字”。

“泰山刻石”笔画匀称,线条粗细一致,用笔圆润婉转,结字均衡对称,结体上紧下松,字形偏长,略带高耸之势。其运笔多为逆锋起笔,回锋收笔,行笔稳健,线如“玉箸”“尚婉而通”,规整灵秀中带有几分沉着与遒劲,彰显一种雄大气象,与后世对篆书的认知迥然不同。这或许与秦王朝鼎盛时期的胸襟气魄以及泰山宏伟峻拔的气势有关。

秦始皇开了先例,历代帝王也争相效仿。帝王到泰山祭天告地,儒、释、道三教传教授经,文人名士登山览胜,形成了文人群体游山刻石为记的习惯,带动了名山摩崖石刻的兴起,2000年来留下了琳琅满目的碑碣、摩崖、楹联石刻。泰山石刻现存1800余处,其中摩崖石刻1000余处,为全国名山之最。

泰山摩崖石刻中最为著名的就是唐玄宗泰山封禅时御书的《纪泰山铭》。此刻石刻于唐开元十四年(726年),在岱顶大观峰崖壁之上。碑文为唐玄宗李隆基东封泰山时亲手撰书,书法遒劲婉润,端严雄浑。相传其由燕许修辞,韩史润笔,文词典雅,对后人研究唐代历史、书法、镌刻艺术均有重要价值。

泰山极顶被视为显示泰山崇高地位的标志性赞语“五岳独尊”,为清光绪丁未年间由泰安府宗室玉构题书,四字楷书,笔画厚重,大气磅礴,凸显泰山五岳之首的地位和唯我独尊的精神气质,成为泰山最具标志性的摩崖石刻。

在泰山斗母宫东北方中溪支流的一片3000平方米大石坪上,镌刻着《金刚般若波罗蜜经》的部分经文。这些刻于1400多年前的大字遒劲古拙,篆隶兼备,被尊为“大字鼻祖”“榜书之宗”,是泰山佛教文化的瑰宝。

在泰山,石刻文字仿佛无处不在,移步换景间,总有一些石刻文字映入你的眼帘,令人心怀怡阔。这些石刻文字或古朴,或精雅,或斑驳,或清晰,无论是方圆丈阔的题刻,还是盈盈寸许的诗文,都呈现出文字与山石相融相生、和谐统一的艺术气质,彰显出石刻文字独有的艺术魅力,构成无穷无尽的艺术大观,令人流连忘返。

石刻文字浩如烟海,以上诸例不过几朵浪花,但足以让人心醉。石头无言,那些历经千百年的文字背后是历史的兴衰,也是文化的积淀,石刻文字成為一道独特的文化景观。立石如信,其字巍巍。刀笔勒石,字通古今。那些石刻文字注视着人间,仿佛有了生命的力量,与我们同在,并将在我们未来的时光里继续留下深深的刻痕。