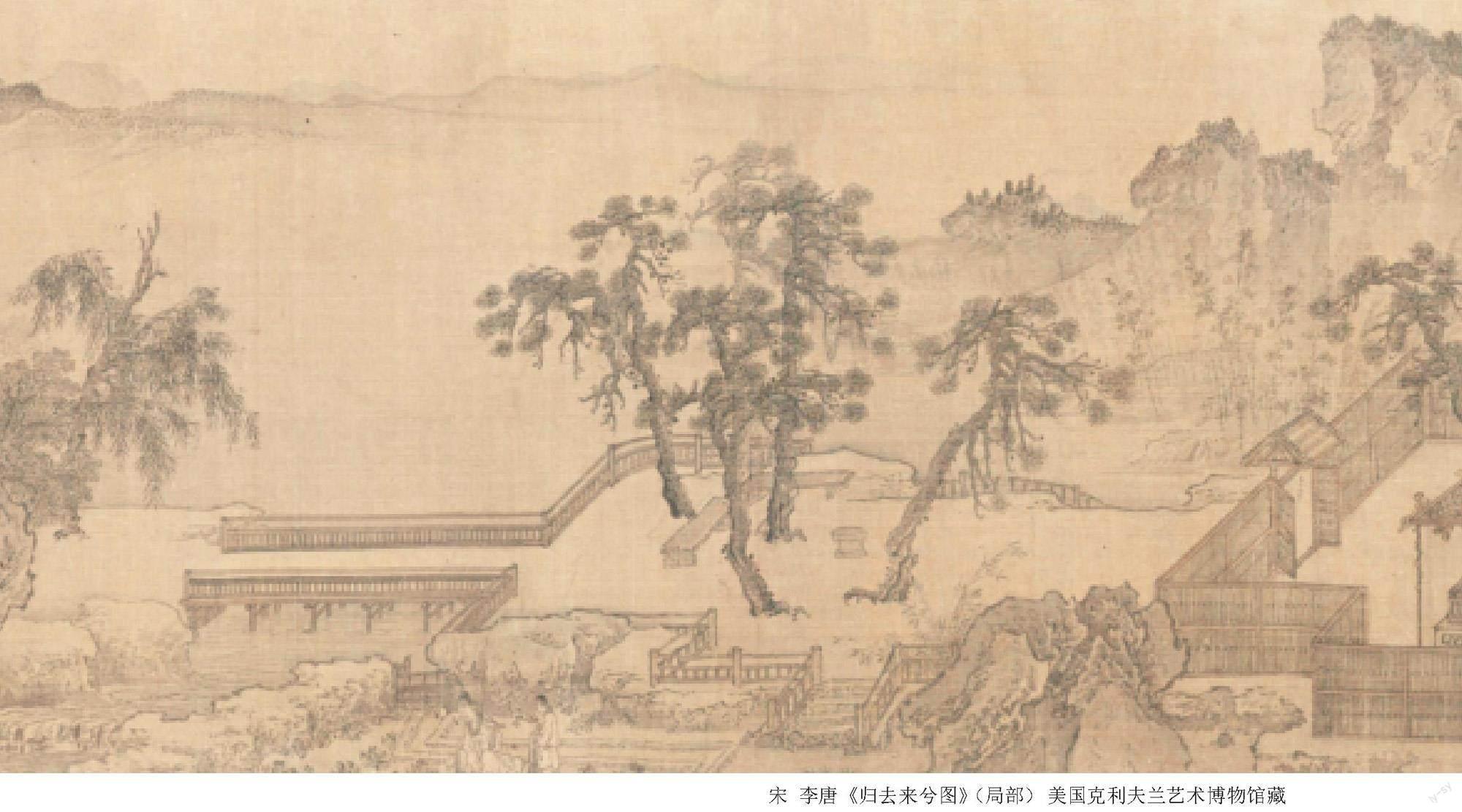

作为人生指南的《归去来兮辞》

2023-12-06刘奕

论辞采,魏晋以降,华辞丽语过于《归去来兮辞》者不知凡几。何以人们偏偏以《归去来兮辞》为魏晋第一篇大文章?

何以辞官

东晋安帝义熙元年(405年)仲冬,江州寻阳郡彭泽县的县令突然辞去官职,准备回家隐居。这位县令大人走马上任才不过区区八十余日,怎么会突然辞官呢?直接的理由大概是接踵而至的两个坏消息:一个是嫁到武昌程家的妹妹病逝,一个是郡里派来的督邮的到来。督邮的职责,平时巡查属县,紧急时催派赋税、征调夫役,当时社会动荡,督邮来者不善。烽烟连年,百姓或死或逃,要彭泽令像他的同僚们一样,不管百姓疾苦,完成上峰的任务,博一个朝廷的嘉奖,他实在做不到。何况他早已厌倦官场中的贪婪竞进、蝇营狗苟和周旋委蛇,觉得官场生活实在不适合单纯天真、秉性自然的自己。

这年春天,彭泽令就想好,谋个县令的官职,领到一年的禄米,之后就永别官场,归隐田园。那时县令的主要收入是一年一发的公田禄米,按照汉代以来几百年的惯例,禄米要入夏以后才发放。所以在当初的设想中,无论多么不情愿,这个县令都要坚持做到第二年夏天的。不曾想天不遂人愿,战乱之中,哪有无事县令可当,这让他陷入了两难抉择中。良知与官职不可得兼,既然良知与夙愿一致,那他放弃官职和官俸的决心便已定下。

督邮的到来是导火索,妹妹的去世则是催化剂,彭泽令将就此归去。他检点行装,去时并不比来时重。与十三年来断续为官的生涯告别,曾经重如千钧的压力如今就此放下,彭泽令心中真如鸟投茂林、鱼归巨壑般自在。瞻望前途,卸任县令的他决定为自己写一篇归途指南,也许将来也有跟他一样有心走出迷途的人可以用上。今天的我们都知道,这位彭泽令姓陶,名渊明,字元亮,他的归途指南题目叫作《归去来兮辞》。

迷途知返

悬崖撒手,中年赋归,也难,也容易。嵇康曾说:“流俗难悟,逐物不还。至人远鉴,归之自然。”(《四言赠兄秀才入军诗·其十八》)要超然流俗之上,独得“至人”之道,似乎是至难之事。但嵇中散转头又道:“身贵名贱,荣辱何在?贵得肆志,纵心无悔。”荣辱贵贱都是与他人比较的结果。高于人,使人仰望便是贵与荣;低于人,为人鄙视便是贱与辱。是荣是辱,总是取决于他人的目光。不觉悟则俗情为阵、物欲为矛,任你左冲右突,在在皆是杀机,焉能不难?一朝醒悟,我身、我心才是真实不虚的实在,他人目光何其虚妄。于是肆志纵心,忘怀得失,似又不难。只是如何才是真实的我身与我心?

西晋学者郭象提出,完全按照天性生活就是逍遥。郭象并没有像几百年后的朱熹那样,把性定义为纯善之物,而是认为群生都是各有本性的。就像大鹏扶摇而上九万里,蜩与学鸠跳跃在榆枋之间,这都是由各自本性决定的,只需各顺其性,即各自逍遥。这套理论在当时一度流行,使大多数士大夫顺理成章地把欲望当作本性,而以纵欲为顺性。在这种思想与实践中,身与心都是欲望的载体,故合一而不违。陶渊明也服膺郭象的思想,但他再三确认的本性却是“不慕荣利”(《五柳先生传》),是“少无适俗韵,性本爱丘山”(《归园田居·其一》)。在《归去来兮辞·序》中,他明确总结为:“质性自然,非矫励所得。饥冻虽切,违己交病。”这时,他对世间的荣名利益以及相对应的欲望都是否定的,于是承载了更多欲望的身体便与渴望顺遂本性、超越世俗的心灵发生了冲突。

沉溺于欲望之人身心“和谐”,渴望摆脱欲望束缚的人反而首先遭遇身心交战的痛苦,岂非奇怪?其实所谓“和谐”只会致人堕落,在欲望的泥淖中越陷越深,结局必然是人的心灵日渐空虚,最后被身体和欲望彻底吞噬。而感受到身心交战的痛苦,却正是迷途知返的契机,也才有最后走向超越的可能。故而《归去来兮辞》开宗明义:“归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲!悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。”虽然只是短短几句话,其中蕴含的人生之理却重如千钧。

勘破既往之过失需要见识与智慧,承认自己的错误需要格局与勇气,跳出旧世界、另辟新天地则需要强大的力量。唯有同时具备见识、智慧、格局、勇气和力量,才能避免过庸常的人生。所以哲人智者,并非不会犯错,而是犯错之后能醒悟,能坦然接受并另开新局。他们懂得陈迹无需流连悲悼,当把握的是现在,值得期待的是未来。就像歌德说的:“你若要建造一个美好的生活,/就必须不为了过去而惆怅,/纵使你有一些东西失落。/你必须永久和新降生一样;/你应该问,每天要的是什么。”(冯至译歌德《格言诗》)东西方的智慧,并无二致。可知陶渊明的“归去来”,虽然在空间上是归于昔日的田园,但在本质上却是归向心灵,归向当下,归向未来。

得大自在

所以,归去的田园固然是旧田园,但田园主人已经脱胎换骨,他心中所念、眼中所见便是崭新的世界。如何见得是新世界?归去之前,“田园将芜”“三径就荒”;归来以后,庭园则日涉成趣,云飞鸟还,山野农田则草木荣发、清泉涓涓。这是景与物的更新。在官场之中,与人格格不入,心心念念是“归去来兮,请息交以绝游”;一旦归来,却变得热爱起人类来,既“悦亲戚之情话”,又乐农人之交游。这是人事转变,情与俱迁。而这个眼中的新世界,全由心中的新认识所生。禅宗有一个著名公案:

师(金陵奉先深禅师)同明和尚(清凉智明)到淮河,见人牵网,有鱼从网透出。师曰:“明兄,俊哉!一似个衲僧相似。”明曰:“虽然如此,争如当初不撞入网罗好!”师曰:“明兄你欠悟在。”明至中夜,方省。(《五灯会元》卷十五)

鱼儿如果从来只在江湖中畅游,便会习焉不察,并不以身在江湖为幸。唯有经历了入网又透网的历程,它们才会深刻解悟何谓自由。这时的江湖,便由从前居住的故乡升华为自由之域,也就是心灵的故乡。变的并非现实世界的江湖,而是对生命的认知。陶渊明归隐田园也是如此。《归去来兮辞》全篇写得何其兴高采烈,根本原因便是陶渊明获得解悟之后感到大自在。

因为自在,所以发自内心感到喜悦。“载欣载奔”,无往不乐。而万物也与我同一快乐,由我观之,莫不闪闪发光,莫不生动多趣。茅屋之内,稚子的欢笑声漂浮在杯中酒上,湛湛荡漾,使人不饮自醉。庭院之中,暮色如潮水,在青松与黄菊之上汹涌。等到了春天耕种的时节,还将经过更幽深的山林溪流,去到西边的田畴。沿途看万物得时,无限生机如锦绣铺盖大地,宇宙的美何其盛大。

归来如此美好,究竟什么样的人才能获得智慧与力量,透出尘网,获得解脱的自在和喜悦呢?《归去来兮辞》中同样隐藏着答案,那就是一个拥抱孤独的人。这个人有明确的主体意识,有顽强的意志,清楚地知道自己的目标与道路,能清晰地划定人我边界。如果机缘凑巧,真善美的光芒照进了这个人的心灵,他被点燃。那么,这样一个人最终一定会获得智慧与力量。在真善美的光芒之下,世俗的标准就像洞穴墙壁上晃动的影子,可怜复可笑。所以“世与我而相遗,复驾言兮焉求”,抛弃虚幻的影子,有什么难的呢?这时,孤独只是相对于世俗交游而言的状态,沐浴在日月光华之下,身心与之俱化,又怎么会真的孤独?

一切的前提,便是拥有一个清醒而坚定的精神自我。在《归去来兮辞》中,这个精神自我有一个化身,那就是“孤松”。纵然田园荒芜,但“松菊犹存”。松树默默等待着迷途之人返回,等待他依靠南窗,“眄庭柯以怡颜”,等待他百感盈怀,“抚孤松而盘桓”。后来在《饮酒·其四》这首诗中,陶渊明对这棵象征心灵的孤松有了更真切的描述:

棲栖失群鸟,日暮犹独飞。

裴回无定止,夜夜声转悲。

厉响思清远,去来何依依。

因值孤生松,敛翮遥来归。

劲风无荣木,此荫独不衰。

托身已得所,千载不相违。

鸟是曾经迷失的肉体的我,松是不曾改变的精神的我。迷途知返,一朝归来,原来那棵松树不但依然挺立,而且愈发高大苍翠。身心合一,从此再不相违。

《归去来兮辞》不仅仅是归途指南,更是一篇人生指南。当然,这不是教科书式的指南,它不会说教,它的作者从不自居人生导师,更不会抛出唯一的人生方案逼人就范。《归去来兮辞》只是用最生动的语言描述想象中的归途,同时也描述了作者的人生志趣。因其潇洒出尘的意趣、生机勃勃的生活景象和高远的见识、深沉的思想如此奇妙地融为一体,才会如此打动读者。它像一首协奏曲,用直击心灵的音乐语言呈现给我们充满智慧和力量的、超然于尘世之上的人生可能。

论主题,第一篇歌咏归隐田园的辞赋作品大概是东汉张衡的《归田赋》;论辞采,魏晋以降,华辞丽语过于《归去来兮辞》者不知凡几。何以人们偏偏以《归去来兮辞》为魏晋第一篇大文章呢?答案大概很清楚了。

刘奕,上海大学中文系教授。