“事件-空间”视角下城市边缘村街巷空间设计策略研究

2023-12-06杨庆庆赵凌霄

杨庆庆 赵凌霄

1.南京工业大学浦江学院,江苏 南京 211200;2.江苏省规划设计集团,江苏 南京 210019

0 引言

“中国式现代化”的提出,为我国城乡发展打开了新局面。随着工业化、城镇化、农业现代化的推进,开创生态优先、绿色可持续的发展模式,走人与自然和谐共生的现代化之路成为必然。随着城镇化进程加快,城市近郊空间逐步扩大,城乡之间形成了空间镶嵌的复杂地域系统。尤其是层出不穷的新经济模式促使人们的生活方式发生巨大变化,乡村大量的农业用地向建设用地转化,城市与乡村之间的边界更加模糊不清,传统空间规划越来越无法满足未来人居环境的建设要求。因此,有效推动城镇化良性推进,缓解城乡发展不平等、不均衡的矛盾,制定和谐统一、满足人居建设要求的空间规划,使城市边缘村成为城乡发展的缓冲保护带,重塑城市边缘村空间活力,对实现城乡一体化具有重要意义。

1 城市边缘村街巷空间的特征

自然界中并没有真正界限清晰的“区域”存在,城市边缘地带是城市与乡村边界相互渗透、相互融合的延展区域[1]。城市边缘地带既有城市发展的部分元素,也保留着部分乡村风貌,因受到“双向”发展的影响而形成独具特色的经济、文化和生态。街巷空间具有引导、展示、体验、交往与文化传达的内在属性。相较于乡村,城市边缘村的街巷空间更能够直接展示兼具城乡风格特色的多样化发展特征。街巷空间同样具有不断更新发展的特征。为适应人们生产与生活需求的变化,针对街巷空间的更新进行研究显得尤为重要。

笔者所研究的街巷空间,是指城市边缘村内以建筑外立面、活动空间和植物为主的户外空间,包括道路空间、节点空间、宅前空间等。

1.1 景观空间的生态性和复杂性

城市边缘村是城市和乡村的交错区域,是城市发展与环境保护之间矛盾冲突的区域,具有城市景观与乡村景观的双向风貌特征,融合了人工景观、半人工景观、自然景观3 种景观类型,景观风貌较为丰富[2]。城市边缘村的区位特征和社会因素决定了该区域的建设用地逐年增多,用地类型较为复杂,既有商业金融公共绿地、学校工厂附属绿地、居住区绿地、道路绿地、公园等人工景观,又有山川、林地、湖泊、农田等自然风光,其不同斑块的组成方式、大小、数量及形状各不相同,其景观的分布和组成也十分复杂。例如,江苏省南京市江宁区山阴村地处江宁与溧水交界处,面积约35.94 hm2,具有城市边缘村的典型特征;根据景观生态学的景观类型特征研究,该地区拥有农田景观、水域景观、林地景观、历史古迹景观、聚落景观、道路景观、工程景观等丰富的景观亚类,既有原生自然景观,又有农田、池塘、果园等生产景观,同时具有受城市扩张影响的城镇化景观。

1.2 街巷空间功能的多样性

城市边缘村的街巷空间由于其边缘区位的特殊性,在功能上展示出了多样性的发展特征,通常要具备完善的交通功能、生活功能、景观功能及服务功能等4类功能[3]。一般情况下,设计师在设计乡村街巷空间时,更多重视其交通功能以满足交通需求,缺乏对人们视觉感受的处理,导致乡村景观无序开发、绿化面积较小。未来,人们对城市边缘村街巷空间的功能需求会越来越多、越来越丰富。因此,设计师应注意合理设计城市边缘村街巷空间的功能,为街巷空间的长期发展奠定基础。

1.3 空间结构的展示性和临时性

街巷空间是展示城乡空间的主要界面,充分体现当地的经济、文化,具有标示、引导和展示潜在文化的作用。由于中国城镇化的进程不断推动着乡村发展,城市边缘村是受城镇化影响最敏感、变化最为迅速的区域,因而边缘村的空间经历着剧烈的变化,但因其空间大、发展快、成本低,又展现出强烈的临时性特征[4]。

2 “事件-空间”理论的介入

“事件-空间”理论来源于伯纳德·屈米的建筑设计思想,其在论述和实践中不断强调不存在没有事件、行为和功能的建筑[5]。“事件-空间”理论的建立是人与空间互动、连接的体现;在满足空间功能需求的基础上,人成为空间的主角,成为场所生机展现的媒介。该理论适用于包括建筑空间在内的各类空间场所,将事件带入空间,以规划事件的发生为设计的起点。根据该理论,将与人相关的各类事件融入街道空间中,从人的体验的角度进行设计,街道也不再是传统的街道。

2.1 空间与事件空间

人们普遍认为空间是一种静态、客观存在的物质,通常会以尺度比例、构图形式等美学概念进行矢量性描述[6]。例如,街道空间是以道路为主体,由顶界面、底界面、侧假面和对景界面围合而成的空间,主要具有使用功能和美学功能。但事件的发生无疑打破了这种静态的空间,赋予了空间活力,它可以是一次行为、一种使用功能或一个重大事件。这种能够创造事件或者引导事件发生的空间称为事件空间。

伯纳德·屈米将空间与事件的关系分为3 类,分别为无关、互惠和对立[7]。借用这种观点,事件空间的关系更像是“互惠”的延伸和发展,互相影响、互相成为对方的条件,是一种有机的结合和不断良性衍生的关系。但空间与事件的关联也是错综复杂的,在同一空间中也可以并存完全不同的事件模式(见图1)。

图1 空间与事件空间

2.2 事件性街巷空间

由事件出发引导设计的街巷空间,也可以被称为事件性街巷空间。事件性街巷空间中的事件和空间是一种相辅相成、相互促进的关系,街巷的建设可以刺激场所的活力创造更多的事件,多样化的事件又能够促进街巷空间的优化和完善,可以说事件是街巷空间的优化创造。因此,对街巷空间的设计必须以人的行为方式为出发点,以满足不同的日常生活事件、重大社会事件等不同的事件类型;街巷空间的存在和形式不具有唯一性,在传统的基础上更具有发展和改变的弹性[8]。

3 “事件-空间”结构分析

街巷是一个不断发展、进步的空间,拥有永无止境的发展空间。但在当前快速城镇化的背景下,城市边缘村正在迅速地被分化和重构,很多村庄的街巷被大拆大改,严重破坏了当地的生态结构。街巷没有完全固定的形态,永远在为交通、为人的生活需要而服务发展。在街道设计中引入“事件-空间”理论,为街巷空间设计提供了合理的发展和变化空间,使人们处于街巷空间中可以尽情享受不同时期空间变化的乐趣和便利。

3.1 事件的结构类型

事件作为街巷空间设计的触媒要素,可以刺激和引导街道空间的产生和更新。可以将城市边缘村地区事件分为常规事件和重大事件两种类型,常规事件主要是指满足人们日常生活需要和场地原生的事件,具有长期性,常规事件决定了街巷空间的主要结构;重大事件通常关联一些重要的事件节点,指各类重要事件活动,这些事件具有短期性,但也会在承载事件发生的空间场所产生持久影响,如文化型重大事件、体育型重大事件、休闲型重大事件等(见表1)[9]。重大事件很难与承载空间场地在发生联系后迅速分离,尤其是在城市边缘村,经常忽略事件发生的后续发展问题,大量的大拆大建严重影响村庄的长期发展。如何将各类事件有机结合,提高事件对空间的积极影响,利用事件组织活化整个街巷空间,也是笔者此次研究的重要内容。

表1 事件的类型和空间特点

3.2 街巷空间的构型演化

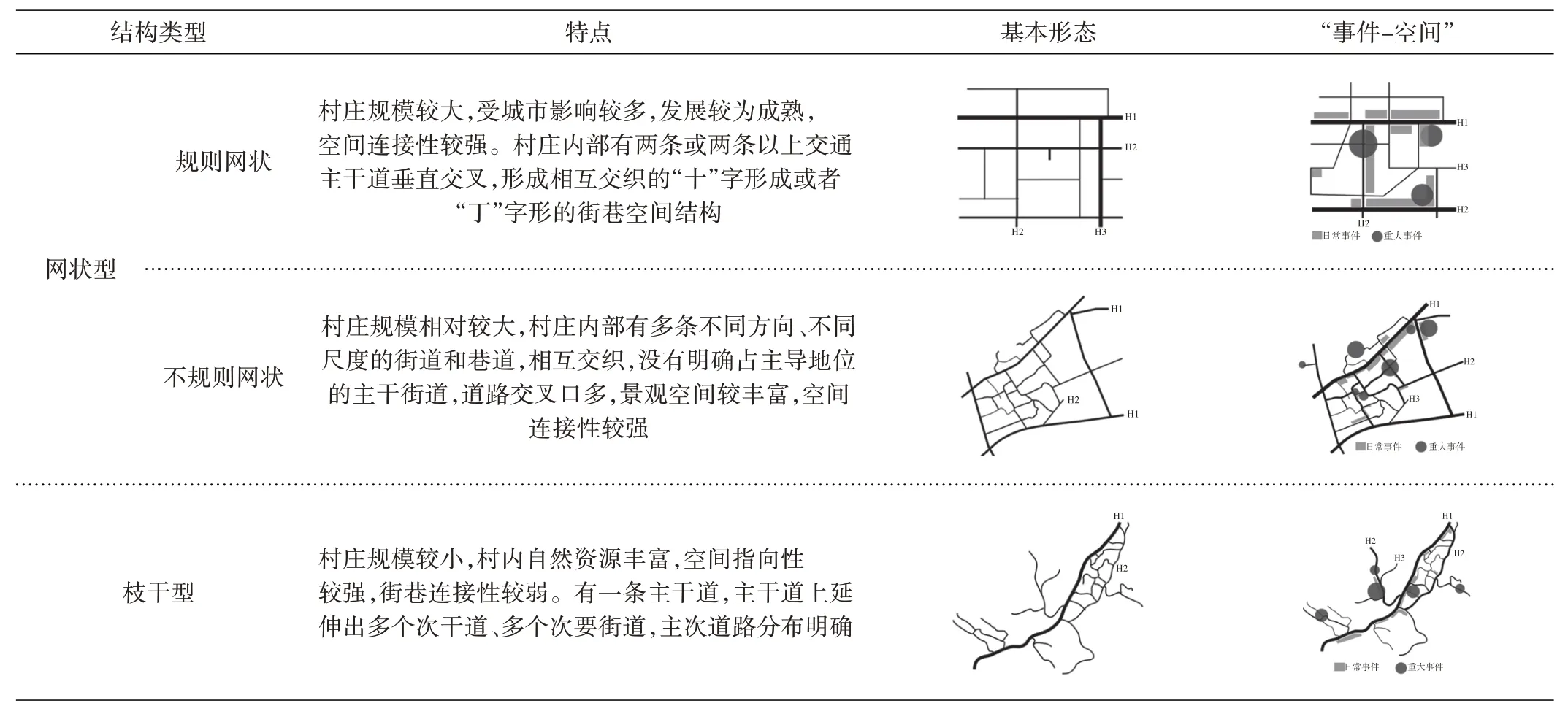

相较于城市,城市边缘村中的街巷是影响居民日常生活的主要空间,其居住与互动的作用远远超过其在城市中的表现,也成为最便利和休闲的空间[10]。而相较于乡村地区,城市边缘村的街巷空间交通更加便利、连接性更强,拥有更加丰富的空间元素,其休闲空间的类型和形式也更加多样。根据对南京市边缘村的实地调研,边缘村街巷空间结构大体上可归纳为网状型、枝干型两种基本空间构型。无论是网状型还是枝干型结构,都会受乡村住宅初始结构的直接影响,很多城市边缘村的住宅都是在村民无规划意识的基础上建造的,各种功能空间的组合也相对自由,所以整体的街巷空间变化多、变化快,对于街巷规划缺少前瞻性。

城市边缘村的发展让街巷空间的规划越来越重要。利用“事件-空间”理论,筛选提取乡村内部的各类事件,可以非常清晰地显示空间设计思路。所有的空间都是为人服务的,充分融入人们体验的各类事件,利用不同类型的事件来组织空间,可以有效提高街巷空间的功能性、连接性、生态性,对乡村道路的层级规划、功能格局的划分具有重要指导意义。由表2 可知,常规事件与重大事件共同构成乡村街巷空间的事件类型,连接乡村内部各类空间,赋予场地活力,对事件类型的归纳也可以清晰划分街巷空间道路的层级和空间功能。

表2 街道空间的构型演化

4 城市边缘村街巷空间的设计策略

筛选提取乡村内部的各类事件,可以非常清晰地显示空间设计风格。以常规事件为“骨”,架构街巷空间结构;以重大事件为“节”,连接街巷空间结构,重塑街巷空间活力;以“骨”串“节”可以更加明确道路的层级划分,聚集村内具有发展潜力的节点,提升街巷空间的可持续性。通过对城市边缘村街巷空间的结构分析和“事件-空间”理论的引入,街巷有了更多的设计和变化空间,使城市边缘村街巷空间的布局、结构、功能更加合理。

4.1 通过常规事件构建街巷空间结构

常规事件是人们日常生活中最常见的事件类型,影响街巷空间的主要结构。随着生活品质的提高,城市边缘村的人们对生活空间的品质要求越来越高,街巷空间作为承载村民日常活动的重要空间,针对其的设计必将回归“以人为本”。街巷空间的组织构建必然离不开街巷的构成要素。街巷的构成要素大致可以分为街道空间、街道设施、街道绿化及沿街功能空间4 个方面。街道空间主要包括人行道、车行道、景观街道、历史文化街道、专用街道等;街道设施指街道上的交通设施、市政设施,保障街道的使用功能;街道绿化包括街道的绿化带、行道树、园林小品、公园广场等绿色空间;沿街功能空间包括沿街商业、社交场所等业态空间。在街巷空间设计中,通过筛选常规事件类型激活街巷空间,对街道空间的各构成要素进行分析,针对不同事件下街巷空间的街道、设施等进行全面更新,形成的街巷空间也会引导新的事件和空间(见图2)。

图2 常规事件与街巷空间

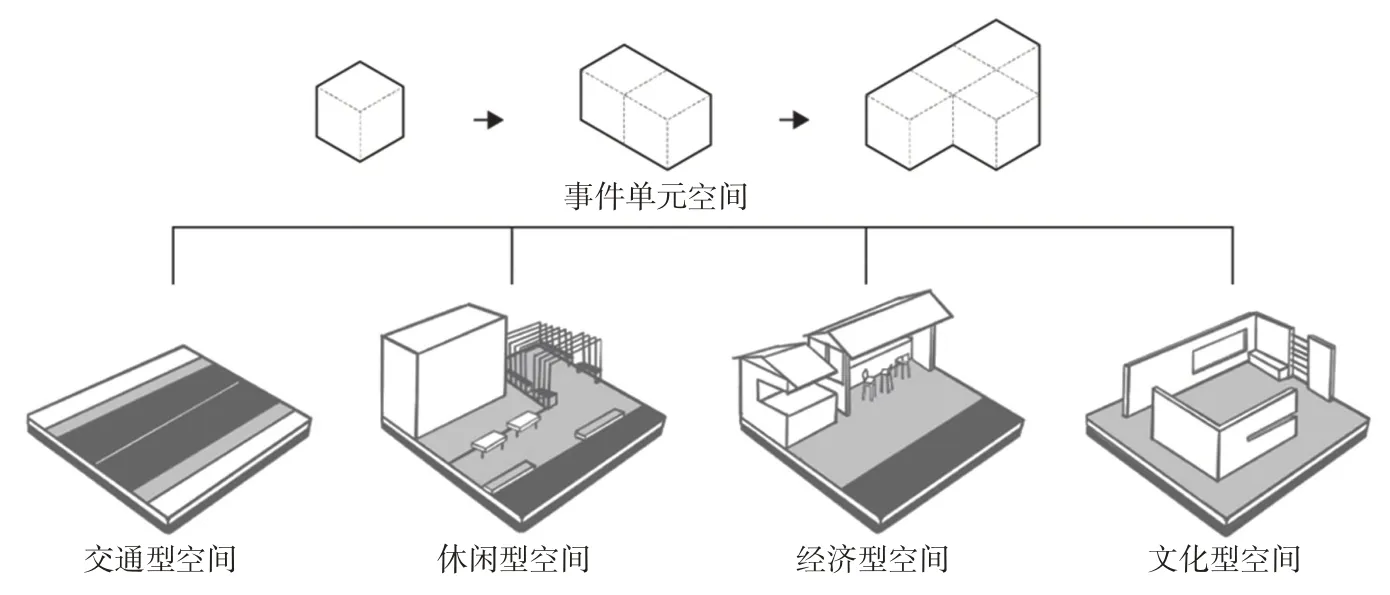

在街巷空间设计中,通过筛选提取常规事件形成一个个事件单元,根据每一个事件单元的事件类型和功能来组合空间构成要素。事件的丰富性和复杂性导致没有必然的空间与之一一对应。因此,每一个事件单元都可以根据街巷空间的事件功能来组合空间从而形成相应的事件空间单元。将所有的常规事件空间单元串联,即形成整个街巷的空间功能分布(见图3)。

图3 事件单元空间模式

4.2 通过重大事件挖掘街巷空间特色

随着城市的发展,越来越多的城市边缘村得到承办大型活动的机会,如园博会、花博会、丰收节、农博会等,通过承办一些重大活动进行当地文化推广,助推社会经济发展。重大活动的举办是基于城市边缘村当地的人文特色和产业发展,也是区别各个乡村空间、构建区域特色的有效手段。这些事件是暂时的,但对乡村的发展会产生持久的影响,事件的暂时性也被置于承办事件的实体景观的持久性中。具有广泛影响力和吸引力的事件与实体空间结合,塑造具有独特事件影响力的街巷空间,这种发展是动态的、长久的,可以不断地为乡村注入发展动能,增强城市边缘村的生态性和发展可持续性。例如,南京市江宁区湖熟街道通过承办“2022‘苏韵乡情’暨第十八届中国·南京农业嘉年华”,塑造全新的美丽乡村名片,以街巷为基础创造多功能空间,以当地居民的生活、生产需要设计交通流线,活动开幕后既可以作为行人通道,又可以作为休闲活动区域或社交聚集地。

重大事件的空间构建要基于事件的属性,立足于场地现状空间肌理和结构,建立具有前瞻性的地区发展框架,构建连接性较强的街巷空间,整合周边发展,打造属于当地的事件印记,服务于当地社会、经济和生态系统的发展。

重大事件的暂时性和景观的持久性融合发展。构建随着时间推移而灵活多用途的空间,延续和发展事件举办的展示性、文化性和参与性,带动场地长期发展。

设计师应根据重大事件的性质,合理控制街巷空间元素的植入与成本,因地制宜,因材而异,减少大拆大建和空间浪费。

4.3 通过事件的叙事性提高空间体验

乡村地区空间的形成具有一定的历史性、生产性和生态性。事件驱动下的街巷空间随社会的巨大变迁不断更新,发生着或快或慢的改变,人们已经无法从空间中读取旧时的街巷文化,但不同时期的历史文化依然会作为一种事件的叙事媒介影响场地空间的构建,在街巷空间中留存,即使是一块宅前空地、一棵古树、一条古街巷在不同的时期、不同的面貌下也会发生着相似的事件。事件强调了人在空间中的体验和认知,事件的叙事功能提升了街道空间的活力,也成为场地新旧叙事要素更替过程中的桥梁。正是这些多样的事件,创造了丰富的街巷空间元素,提高空间的互动性,展示熟知的历史和记忆。

4.4 通过事件的多样性创造多功能街道空间

一条充满生活气息的街道是多样的、丰富的,人们可以在其中自由行走、聚集、交流、休息、售卖、观赏等。街道不仅需要具有日常生活功能,也需要兼顾生产功能,只服务于一种活动和功能的街巷空间是不符合乡村居民日常生活需求的。事件的多样性也致使街巷空间更加丰富,多事件的共时制造提升了街道的发展潜力,激发了街道活力。街巷空间的使用也是混合的,多事件的发生给了人们选择的机会,可有效提升人们的生活品质,多事件的环境又可以激发人们新的活动,持续刺激街巷活力。例如,南京市浦口区响堂村的街巷空间是一个全新的综合性休闲空间,是露营空间,是各类乡村艺术活动空间,也是乡村居民日常聚集休闲的空间。因此,单一事件在街巷空间中不足以形成吸引力和凝聚力,多事件共存的街巷可以提高人们的参与感,焕发街道生机。

5 结束语

街道空间是城市边缘村重要的展示和活动空间,决定了一个乡村的活力和生机。人们穿梭在其中也生活在其中,其活力的提升对人们的生活品质的提升具有重要的意义。因此,设计师要时刻关注街巷中发生了什么,分析事件与街巷空间的关系,重新建立人与空间、时间的关系。而事件的引入仅仅是一种手段,盲目制造事件无法真正实现空间的有效利用,挖掘事件背后的文化机制和行为特征才是推动城市边缘村街巷空间复兴的关键。笔者从“事件-空间”的视角切入街巷空间的设计,重构当地传统文化、日常生活和乡村景观之间的关系,希望为更多城市边缘乡村地区的街巷空间设计提供参考。