疑川崎病并发严重冠状动脉病变引发的心血管事件1例报告并文献复习

2023-12-04高晓音秦道刚吕慧敏蒋树娟王军范玲玲

高晓音,秦道刚,吕慧敏,蒋树娟,王军,范玲玲

聊城市人民医院儿科,山东聊城 252000

川崎病(kawasaki disease, KD)属于病因不明的免疫系统异常活化导致的血管炎性综合征[1]。川崎病患儿发病后临床症状主要表现为急性发热、出疹性疾病等。有研究调查发现,川崎病已成为目前儿童获得性心脏病的主要病因[2]。

川崎病病因不明,多认为与感染及免疫因素有关,影响具平滑肌的中小动脉,特别是冠状动脉,主要病理改变为动脉血管内皮损伤,并在急性期阶段导致动脉血管扩张,引发相关性心脏病[3]。患者在恢复期阶段该病对患者的血管损伤也将持续存在,增加血栓形成概率,诱发心脑血管疾病发生[4]。已有研究证实KD可引起炎性反应指标如C反应蛋白的升高,血管内膜增厚和纤维化使得血管壁扩张性降低,脂质代谢紊乱如高密度脂蛋白更低、高密度脂蛋白更高,严重冠状动脉病变(coronary arterial lesion, CAL)特别是巨大淀粉样脑血管疾病(cerebral amyloid angiopathy, CAA)与成年后早发冠状动脉粥样硬化相关[5-6],目前如何防止管腔肌纤维细胞的增生及KD合并CAL的长期规范治疗及随访已成为焦点[7]。由此可见,文章研究1例疑川崎病并发严重冠状动脉病变引发的心血管事件报告是十分必要的。

1 病例资料

1.1 一般资料

患儿女,13岁,因“胸闷6个月,加重3天,呼吸困难8 h”于2020年7月5日入院。入院前6个月出现胸闷,呈阵发性,活动后明显,伴心悸、乏力、长叹气,每次持续约1 h,休息后可缓解,未予重视。3 d前胸闷加重,8 h前出现气促、呼吸困难,伴头晕、恶心、四肢发麻、下肢无力。患儿自发病后无外伤及肺部感染病史。既往史:家属诉患儿3余岁时曾反复发热1个月,于外院输液治疗但疗效差,病程中有双手膜状脱皮,后自行退热。家族史无特殊。入院查体:T 36 ℃,P 66次/min,R 22次/min,Bp 130/60 mmHg,SpO299%,体质量60 kg,身高158 cm。神志清,精神欠佳,无皮疹及出血点。口唇无发绀。未触及肿大淋巴结。咽无充血,双侧扁桃体I度肿大。双肺未闻及啰音。心率66次/min,律齐,心音有力。四肢末梢暖,手足末端无脱皮。病理征阴性。

1.2 辅助检查

入院后完善心肌梗死三项:肌钙蛋白Ⅰ: 0.091 ng/mL(0~0.06 ng/mL),肌红蛋白、肌酸激酶同工酶质量在正常范围内;7月6日复查肌钙蛋白Ⅰ正常。血液分析+C反应蛋白(C-reactive protein,CRP):白细胞计数11.54×109/L、红细胞计数3.98×1012/L、血红蛋白118 g/L、中性粒细胞比率79.1%、淋巴细胞比率14.1%、单核细胞比率6.4%、CRP 1.00 mg/L;血沉:10 mm/h。肝肾功、病毒筛查、出凝血机制、抗O、类风湿因子、免疫球蛋白、补体、内分泌六项、血脂、脑钠肽、风湿四项、抗核抗体谱、支原体抗体、EB病毒抗体均未见异常。

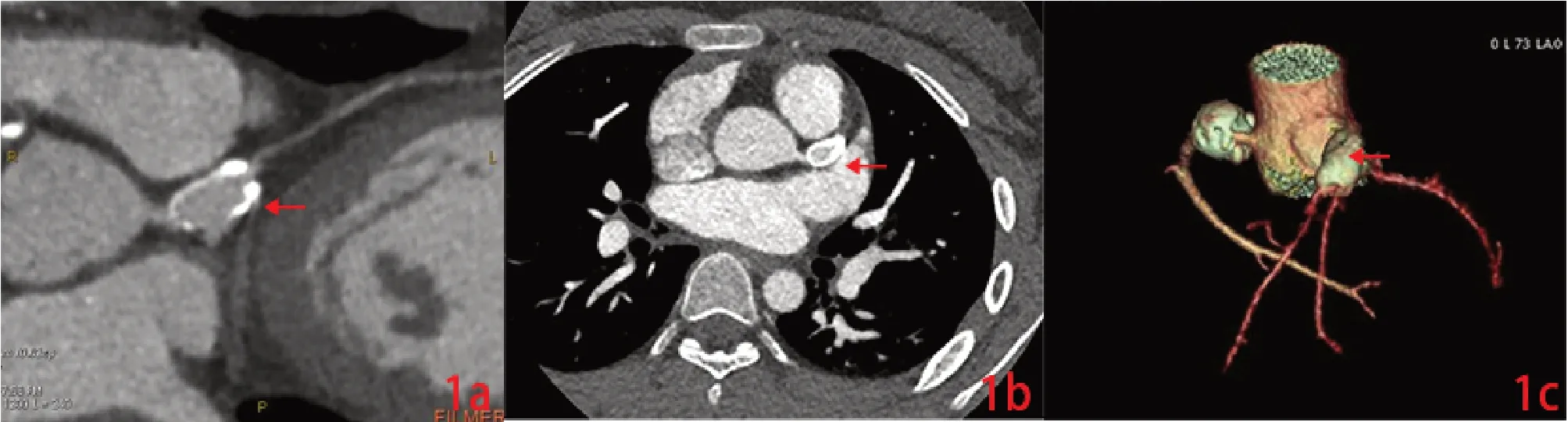

心脏彩超:各心腔大小正常范围,左心室射血分数70%,三尖瓣轻度反流。64层冠状动脉CTA(64-slice coronary artery computed tomography angiography, 64-SCTA):左右冠脉近段、左前降支近段均可见巨大冠状动脉瘤,局限性扩张伴多发钙化,右侧病变内栓子形成(见图1、图2)。心电图:窦性心律,Ⅱ、V2、V3导联ST段抬高,Ⅲ导联T波低平。周围血管上肢动脉、颈动脉、腹主动脉、肾动脉B超未见异常。

图1 左冠状动脉、左前降支近段(红色箭头所指)可见巨大冠状动脉瘤,管壁见弧形、环形钙化

图2 右冠状动脉近段(红色箭头所指)可见巨大冠状动脉瘤,管壁见多发不规则钙化,右冠状动脉病变内低密度影,示血栓形成

1.3 诊断

患儿有胸闷、气促等心功能不全症状,心脏CTA提示双侧冠状动脉瘤并右冠血栓形成,心电图示前间壁的心肌缺血,诊断为严重冠状动脉病变。结合患儿10年前有不明原因发热、后出现双手膜状脱皮,考虑当时为川崎病。该患儿诊断为:①川崎病后遗巨大冠状动脉瘤(双侧);②冠状动脉瘤钙化(双侧);③冠状动脉瘤内血栓形成(右侧)。

1.4 治疗

入院后给予吸氧、持续心电监护、卧床休息、监测血压,维生素C、维生素E、辅酶Q10、果糖二磷酸钠营养心肌,口服阿司匹林(国药准字H37021425;规格:0.3 g)0.1 g/次,1次/d,抑制血小板聚集等对症支持治疗,拟加用抗凝治疗及完善冠状动脉造影等进一步评估冠脉情况,2020年7月13日患儿呼吸平稳,胸闷症状减轻,家属要求赴上级医院进一步治疗办理自动出院手续。

1.5 随访

电话随访,患儿于上级医院一直规范内科保守治疗及定期规范随访,目前患儿无心肌缺血事件发生,复查1次/年,至2022年9月冠状动脉造影提示双侧冠状动脉瘤瘤体大小、形态较前无明显变化,右侧冠脉主干轻度狭窄,无新发血栓形成。

2 讨论

根据《川崎病诊断和急性期治疗专家共识》,川崎病的诊断主要依据临床并结合辅助检查,根据患者临床症状表现情况分为完全性与不完全性两种[8-9]。完全性川崎病(complete kawasaki disease,CKD)的诊断依据:除发热外并具有以下5项中至少4项主要临床特征:①双侧球结膜充血;②口唇及口腔的变化;③皮疹,包括单独出现的卡疤红肿;④四肢末梢改变;⑤非化脓性颈部淋巴结肿大。不完全性川崎病(incomplete kawasaki disease, IKD)诊断依据:发热时间达到5 d以上但主要临床特征不足4项或患儿年龄低于6个月龄婴儿发热时间超过7 d且无其他病因可解释,若实验室检查CRP≥30 mg/L和(或)血沉≥40 mm/h,超声心动图具备以下3项中的1项(①LAD或RCA的Z值≥2.5;②任一冠脉有动脉瘤形成;③以下表现达到3项以上:左心室收缩功能降低;二尖瓣反流;心包积液;任一冠脉的Z值为2.0~2.5)或检验具备以下至少3项(贫血;发热7 d后血小板计数逐渐升高;血白蛋白降低;谷丙转氨酶升高;血白细胞计数≥15x109/L;尿白细胞≥10个/高倍视野)[10-11]。近年来有研究发现,川崎病中有15%~40%为IKD,其中IKD发生CAL明显高于CKD,即使再接受免疫球蛋白等治疗,CAL发生率还是明显高于CKD[12-13],故临床中对于反复不明原因发热的患儿应警惕此病,仔细追问病史、动态监测实验室指标及超声心动图检查,以免漏诊延误病情[14-15]。目前我国采用综合冠脉瘤的内径、内径/邻近段、经体表面积校正的Z值对冠脉瘤进行综合分级:①小型冠状动脉瘤或冠状动脉扩张:内径≥4 mm,内径/邻近段<1.5,Z值2~<5;②中型冠状动脉瘤:内径>4~<8 mm,内径/邻近段1.5~<4.0,Z值5~<10;③巨大冠状动脉瘤:内径≥8 mm,内径/邻近段>4.0,Z值≥10[16-17]。

本例患儿主要因胸闷、气促、呼吸困难,活动后加重为主要临床表现,入院后经查体及检查,排除呼吸系统及消化系统疾病,冠脉CTA提示左、右冠状动脉瘤、钙化,并右冠血栓形成,心电图提示前间壁的心肌缺血,患儿疾病系严重冠状动脉病变引起[18]。儿童冠脉瘤形成主要由川崎病引起,仔细追问病史,患儿10年前有长期发热、并双手膜状脱皮,考虑当时为川崎病,急性期未得到正确诊断及及时治疗,从而延误病情遗留严重冠脉病变。随着人们对川崎病的认识越来越深刻,在疾病的急性期绝大多数能及时诊断,给予积极的静脉注射大剂量丙种球蛋白抑制免疫反应,同时给予大剂量阿司匹林药物进行抗炎治疗,能够明显降低冠状动脉病变发生率,但仍有15%~25%发生CAA。动脉瘤的发生多在初期,主要累及冠状动脉近段,病程2~6周多发,因此应在初期进行连续心脏超声检查[17]。文献报道,CAL中仅有约68%为冠状动脉扩张,CAA只占到10%,CAA中约80%以上为中小型CAA,巨大CAA不足10%[19]。CAA发生的部位主要为左冠脉主干、左前降支的近端、回旋支的近端、右冠脉主干及分叉处,双侧冠脉均受累者占少数。血流的停滞和剪应力的改变是血栓形成的主要原因,栓子的脱落容易导致心血管事件发生,其中心肌梗死常发生于病程1年内,巨大CAA是发生心肌梗死、血栓形成和冠脉狭窄的独立危险因素[20]。部分冠状动脉损害患儿未经及时治疗或治疗过程不规范、未遵医嘱定期随访,可能发生冠状动脉损害逐渐加重或病情反复,故川崎病的规范治疗及随访均为重要,尽量防止病情进展及预防不良事件发生。

对于CAL的预后,绝大多数冠脉扩张为一过性,治疗后在1个月内易恢复至正常。中小型的CAA预后较好,文献报道,2年内75%以上可恢复正常,5年内80%以上可恢复正常,10年内92%~99%可恢复正常。巨大CAA几乎不能消退,有报道10年内仅57%的巨大CAA可恢复正常。可见冠状动脉瘤越大,消退可能性越小。对于所有CAA均需要阿司匹林抗血小板聚集预防血栓,中型CAA需要加用氯吡格雷联合预防血栓。对于巨大CAA建议抗血小板基础上加用华法林或低分子肝素抗凝,随访过程中冠脉评估的检查方法依据当前的CAA转归情况而定。对于CAA的评估,冠状动脉造影是金标准,常用的检查技术除了超声心动图,冠脉CTA在表现血管壁的增厚钙化、血栓形成和狭窄等方面更有优势[20]。因此,对于巨大CAA或多个CAA但未达到巨大CAA的患者随访过程中,若超声心动图显示CAA消失,一定要完善更精确的检查技术如冠脉CTA、冠脉造影等作为补充评估方法。

本例患儿胸闷、呼吸困难为表现的心血管事件的发生与可能幼时川崎病并发的严重冠状动脉病变相关,冠脉损害未得到积极治疗及长期规范化随访,从而导致病变逐渐加重,最终引起心肌缺血症状。故当不明原因发热且用其他病因不能解释时需警惕川崎病,积极完善相关辅助检查,早诊断、早治疗、定期规范随访。