彝族成人的围度特征

2023-12-03马稼菏宇克莉郑连斌张兴华高雯芳

马稼菏,宇克莉,郑连斌,张兴华,高雯芳

(1.天津师范大学生命科学学院,天津 300387;2.天津师范大学天津市动物多样性保护与利用重点实验室,天津 300387)

我国彝族主要分布在云南省、四川省和贵州省[1],其民族语言属藏缅语族彝语支,有北部、东部、南部、东南部、西部和中部6种方言[2].根据2020 年第七次全国人口普查统计,我国彝族人口数为9 830 327 人.关于彝族的起源,目前学界尚无定论,主要有北来说、南来说、东来说和云南土著说等[3].据历史资料记载,彝族先民与古代分布于我国西部的古羌人有着密切的关系[4].

身体围度是体质人类学的重要研究指标,反映人体某个截面的骨骼、肌肉、相应器官和皮下脂肪等的综合发育情况,且随年龄增长而发生变化[5].身体围度受遗传、环境、饮食和运动等多种因素影响.已有研究表明,身体围度可以反映身体发育的健壮程度,也可以从侧面体现体质发育状况[6].围度值对疾病诊断有一定的参考价值.目前,我国的汉族[7-8]、布依族[9]、蒙古族[10]、白族[11]、俄罗斯族[12]等民族及一些未识别民族[13]的身体围度特征已有报道.文献[14]研究了四川凉山彝族的围度特征,云南和贵州是彝族分布较多的地区,目前这2个地区彝族的围度特征尚未见报道.为全面了解我国彝族成人的身体围度特征,本研究对云南、四川、贵州3 地的彝族成人身体围度数据进行统计分析,研究不同地区彝族身体围度的异同,并与其他族群进行比较.

1 研究对象与方法

研究组于2015 年5 月至2018 年9 月在云南楚雄彝族自治州楚雄市三街镇和丽江市永胜县羊坪彝族乡、四川凉山彝族自治州昭觉县、贵州毕节市威宁县板底乡,采用随机取样方法,共测量了2 122 例(男性1 019 例,女性1 103 例)彝族成人的9 项围度指标,其中:四川彝族847 例(男性367 例,女性480例),云南彝族699 例(男性336 例,女性363例),贵州彝族576 例(男性316 例,女性260 例). 四川彝族、云南彝族和贵州彝族男性的平均年龄分别为(45.6±15.6)岁、(43.2±12.2)岁和(45.8±13.9)岁,女性的平均年龄分别为(44.7±13.4)岁、(46.5±12.6)岁和(49.2±13.4)岁.调查遵循知情同意原则,被测者均为世居当地3 代以上的彝族成人,身体健康,无残疾,年龄在18 岁以上.将3 地彝族合并为中国彝族,男性和女性均分为18~44 岁、45~59 岁和60 岁以上3个年龄组.

按照《人体测量方法》[15]的相关规定,测量头围、胸围、腰围、臀围、大腿围、小腿围、上臂围、上臂最大围和前臂围.采用Excel2010 和SPSS26 统计学软件对数据进行相关性分析和多重比较,并对3个彝族族群及其他13个族群的围度指标进行聚类分析.

2 结果与分析

2.1 四川、贵州和云南彝族的身体围度及比较

3个彝族族群男性围度的测量结果及各指标与年龄的相关系数(r)、族群间的单因素方差分析(F)和多重比较结果见表1.

表1 四川、贵州和云南彝族男性的身体围度及相关分析Tab.1 Body circumferences of Yi males and related analyses in Sichuan,Guizhou and Yunnan mm

由表1 可见,四川彝族的胸围和腰围与年龄呈正相关,头围、大腿围、上臂最大围和前臂围与年龄呈负相关,臀围、小腿围和上臂围与年龄不相关;贵州彝族和云南彝族各项围度指标的年龄变化特点一致,都表现为胸围和腰围与年龄不相关,其余7 项围度指标均与年龄呈负相关.

3个彝族族群男性围度的单因素方差分析显示,除大腿围外,其余8 项围度指标的族群间差异均具有统计学意义.贵州彝族的头围、小腿围、上臂围、上臂最大围和前臂围大于四川彝族,表明贵州彝族的四肢比四川彝族发达;四川彝族的头围、胸围、腰围、臀围和小腿围大于云南彝族,表明四川彝族的躯干比云南彝族发达;贵州彝族除大腿围外的8 项围度指标均大于云南彝族,表明贵州彝族的躯干和四肢比云南彝族发达.

3个彝族族群女性围度的测量结果及相关分析见表2.由表2 可见,四川彝族的腰围与年龄呈正相关,大腿围与年龄呈负相关,其余7 项围度指标均与年龄不相关;贵州彝族的上臂3 项围度指标(上臂围、上臂最大围、前臂围)与年龄不相关,腰围与年龄呈正相关,其余5 项围度指标均与年龄呈负相关;云南彝族的头围、胸围和腰围与年龄不相关,其余6 项围度指标均与年龄呈负相关.

表2 四川、贵州和云南彝族女性的身体围度及相关分析Tab.2 Body circumferences of Yi females and related analyses in Sichuan,Guizhou and Yunnan mm

3个彝族族群女性围度的单因素方差分析显示,除大腿围外,其余8 项围度指标的族群间差异均具有统计学意义.贵州彝族的臀围小于四川彝族,但上肢围度指标大于四川彝族;四川彝族除臀围和大腿围外的7 项围度指标均大于云南彝族;贵州彝族除大腿围外的8 项围度指标均大于云南彝族.以上结果表明四川和贵州彝族的躯干和四肢都比云南彝族发达.

2.2 彝族身体围度的年龄变化

中国彝族男性3个年龄组的围度值及各指标与年龄的相关系数(r)、年龄组间的单因素方差分析(F)和多重比较结果见表3.由表3 可见,彝族男性的胸围和腰围与年龄呈正相关,其余7 项围度指标均与年龄呈负相关,即随着年龄增长,躯干围度增大,头围和四肢围度减小.彝族男性围度的单因素方差分析显示,除腰围外,其余8 项围度指标的年龄组间差异均具有统计学意义.这8 项围度指标的18~44 岁组与另2个年龄组间的差异均具有统计学意义,主要表现为18~44 岁组的胸围最小,其余7 项围度指标最大.四肢各围度指标(除小腿围外)的45~59 岁组与60 岁以上组间的差异具有统计学意义,60 岁以上组的四肢围度较小.以上结果表明,彝族男性在45 岁以后,头围和四肢围度都减小,而胸围增大;60 岁以后,头围和躯干围度变化不大,但四肢围度继续减小(除小腿围外).

表3 彝族男性身体围度的年龄变化(Mean±SD)Tab.3 Age changes of body circumferences of Yi males(Mean±SD)mm

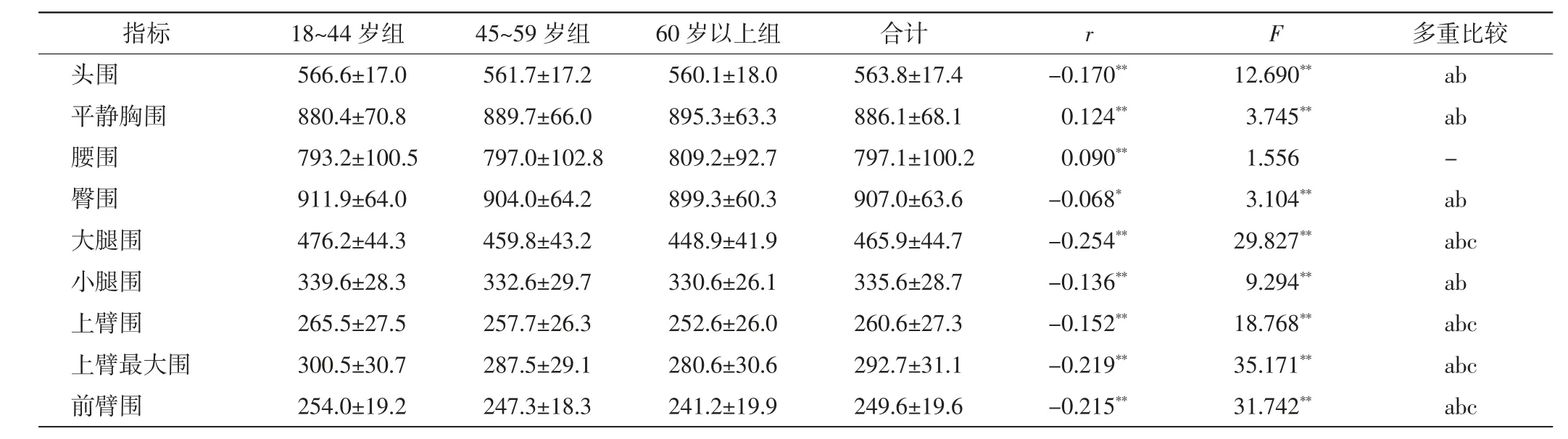

中国彝族女性3个年龄组的围度值及相关分析见表4.由表4 可见,彝族女性腰围与年龄呈正相关,头围、臀围、大腿围、小腿围和前臂围与年龄呈负相关,其余3 项围度指标均与年龄不相关.彝族女性围度的单因素方差分析显示,除胸围外,其余8 项围度指标的年龄组间差异均具有统计学意义.臀围、小腿围和上肢围度的60 岁以上组与另2个年龄组间的差异具有统计学意义,表现为60 岁以上组最小,表明在60 岁以后,臀围、小腿围和上肢围度明显减小.大腿围的各年龄组间的差异均具有统计学意义.腰围的18~44 岁组与另2个年龄组间的差异具有统计学意义,45 岁以后腰围明显增加,这主要是因为中年以后腰部皮下脂肪量增加明显.头围的18~44 岁组与60 岁以上组间的差异具有统计学意义,60 岁以后头围减小.

表4 彝族女性身体围度的年龄变化(Mean±SD)Tab.4 Age changes of body circumferences of Yi females(Mean±SD)mm

2.3 彝族与我国其他族群身体围度的比较

为进一步了解彝族的围度特征,选择拉祜族(本研究组数据)、佤族(云南)[16]、布依族(贵州)[9]、羌族(四川)[17]、白族[11]、藏族(本研究组数据)、仫佬族(广西)[18]、俄罗斯族(内蒙古)[12]、云南蒙古族[19]、巴尔虎蒙古族(内蒙古)[19]、塔塔尔族[20]、南方汉族和北方汉族[7]等13个族群与彝族进行比较.选取头围、胸围、大腿围、小腿围、上臂围和前臂围6 项围度指标,对3个彝族族群和13个比较族群进行聚类分析.

16个族群的6 项围度值见表5.由表5 可见,总的来说,在16个族群中,3个彝族族群的围度多处于中等水平,但云南彝族和四川彝族男性的上肢围度较小,云南彝族女性的小腿围和上肢围度较小.

16个族群的男性和女性的聚类分析结果分别见图1(a)和(b).男性的聚类分析结果(图1(a))显示,当聚类水平为8 时,16个族群分为2个组,第1 组包括巴尔虎蒙古族、藏族、塔塔尔族、北方汉族、羌族、南方汉族、俄罗斯族等7个族群,第1 组由北方少数民族、汉族和藏缅语族的藏族、羌族构成;第2 组包括其他9个族群,当聚类水平为3 时,这9个族群又分为2个小组,布依族、佤族和仫佬族为一组,3个彝族族群、白族、拉祜族和云南蒙古族为一组.藏族和羌族虽然生活在南方,但其体质类型与北方族群更接近,所以可以认为第1 组为北亚类型,第2 组为南亚类型.彝族男性具有南亚类型族群的围度特征.

图1 16个族群身体围度的聚类分析Fig.1 Cluster analysis of body circumferences of 16 ethnic groups

女性的聚类分析结果(图1(b))显示,当聚类水平为8 时,16个族群分为2个组,第1 组包括北方汉族、羌族、巴尔虎蒙古族、塔塔尔族、藏族和俄罗斯族等6个族群;第2 组包括其他10个族群.第1 组主要由北方族群构成,第2 组由南方族群构成.彝族女性具有南亚类型族群的围度特征.

总之,彝族各族群的男性和女性都具有南亚类型族群的围度特征.在3个彝族族群中,四川彝族与贵州彝族的围度特征更接近,并与白族最接近,云南彝族与拉祜族的围度特征最接近.

3 讨论

彝族是我国西南地区人口较多、分布较广的民族,是我国第六大少数民族,属汉藏语系藏缅语族彝语支.生活在藏彝走廊的藏缅语族诸民族的历史渊源与上古时期活动在西北地区的氐羌人有密切关系.彝族的多数围度值小于塔塔尔族等北方少数民族以及汉族、藏族和羌族,而大于仫佬族、布依族等南方少数民族,总体上,彝族具有南亚类型族群的围度特征.

黎彦才等[21]认为,现代中国人的体质特征可分为北部、南部和藏彝走廊三大类型. 文献[22]的研究表明,温度每增加10 ℃,男性和女性的瘦体质量分别减少1.3 kg 和0.5 kg.随着纬度的增大,我国各地年平均气温逐渐下降,寒冷的气候影响人体的新陈代谢,有助于身体脂肪的积累.文献[7]对我国22个省26 952例汉族的围度进行研究,结果表明,从总体趋势看,从南向北,从西部到东部,汉族的围度值增大.本研究得到彝族的多数围度值小于北方少数民族,而大于南方少数民族,与文献[7]的结论一致.总的来说,藏缅语族族群的围度值介于南方族群和北方族群之间,但藏族和羌族的围度值较大,具有北方族群的特点,而彝族、白族和拉祜族与南方族群更接近.身体围度是一个综合性体质指标,身体各个部位的脂肪、肌肉、骨骼等决定了围度值.体成分主要受遗传因素的影响,还与气候环境、饮食、劳动强度等因素有关[7,23-24].藏族主要生活在气候寒冷、昼夜温差大的高海拔地区,日常饮食以糌粑、酥油和肉类为主.羌族主要生活在青藏高原边界四川省阿坝州的高山河谷地带,羌族人喜食富含热量的洋芋糍粑和腌腊制品等.藏族和羌族的生活环境和饮食习惯是其身体围度大于藏缅语族其他族群的原因之一.四川、贵州和云南彝族都生活在山区.贵州省威宁县板底乡(东经104.5°,北纬26.9°)平均海拔2 200 m,年平均气温10.9 ℃;四川省凉山彝族自治州昭觉县(东经102.8°,北纬28.0°)平均海拔2 170 m,年平均气温10.9 ℃;云南省楚雄彝族自治县楚雄市三街镇(东经100.6°,北纬24.6°)平均海拔1 773 m,年平均气温20 ℃.四川彝族和贵州彝族生活地区的地理环境相近,因此,四川彝族与贵州彝族的围度更接近,而云南彝族的围度与同在云南的拉祜族最接近.

身体围度与年龄密切相关[8].本研究得到,随着年龄增长,彝族的腰围增大,头围和四肢围度减小.衰老与肾上腺皮质激素分泌量的变化有关,随着年龄增长,老年人往往会出现脂肪向躯干集中的现象[7].四肢围度的减小主要与肌肉量的变化有关,而肌肉量与劳动强度和肌肉组织的衰退关系密切.