清代养廉银制度研究

——以档案文献为中心的考述

2023-11-30普正伟冯宗琛

■ 普正伟 冯宗琛

一、清代养廉银研究概述

养廉银是清代独有的一项制度。学界对之关注较早,自二十世纪三十年代以来产出了不少研究成果。薛瑞录、王业键、魏建猷、董建中、庄吉发等学者普遍注意到钱粮亏空、官员薄俸、陋规加剧是养廉银产生的背景,并梳理了其出台过程。近年来,刘凤云等学者重点考察了养廉银制度在乾嘉以后渐自衰败的历史过程。日本学者岩见宏对养廉银关注较早,佐伯富所著《清雍正朝的养廉银研究》一书涵盖雍正朝养廉银的起源、沿革、财源、支给、预借、额度与用途等问题,是养廉银研究的奠基之作。美国学者曾小萍在名著《州县官的银两——十八世纪中国的合理化财政改革》一书中利用清代宫中档案,认为养廉银是对清代财政中“非正式的经费体系”的合理化调整,是养廉银研究的又一力作。

国内外学者的研究内容广博,详略各异,分别在制度史、财政史与廉政史框架下对养廉银的起源流变、角色定位、功能作用进行分析讨论,部分学者对养廉银在制度设计与区域实践层面的有关史实进行界定。总之,学界现有研究基本勾勒出了养廉银制度的运行逻辑,不同程度揭示出其“变动中的制度”属性,为窥探其面貌提供了重要参考,但在史料、视角与理论三个方面仍有拓展空间。一是研究视角固定单一,思路方法亟待扩展。现有研究对养廉银宏观制度构建的梳理叙述过剩且冗杂重复,对其具体实践的历史细节还原度则明显不足,一时难以摆脱“就养廉谈养廉”的桎梏。二是史料利用相对局限,材料解读缺乏深度。现有研究所利用的史料多集中于《实录》《会典》等正史官书,对档案奏折及各省地方志、官箴书、官员文集等新史料的利用率相对较低,缺乏进一步挖掘解读。三是历史解释尚显单薄,跨学科理论运用有待增强。史料表明,养廉银不仅是一种财政制度和经济行为,更是一种政治与社会现象,本质是历史过程中社会互动的结果。借鉴历史政治学与历史社会学的理论与方法,对寻找中国国家治理的历史脉络,揭示正式制度与非正式运作之间的内在关联有一定的参考价值。

二、从理论到实践:养廉银的产生

养廉银的产生与清前中期国家财政状况恶化及治理手段转变密切相关。养廉银从清以前历代“厚禄养廉”思想下不固定、非正式的“养廉资产”转变为国家俸禄制度中有明确定义和指向的“养廉银”,是清廷在尊重历史传统并结合本朝实际基础上进行的制度与治理方式创新,对清代政治、经济、地方治理产生了深远影响。前辈学者在考察养廉银出台背景时,多重点讨论官员薄俸、清理陋规与澄清吏治等因素,对“厚禄养廉”思想与“钱粮蠲免”问题关注甚少。清廷对“厚禄养廉”思想的借鉴与引申是养廉银从历史积淀到制度创新的一次关键飞跃。而钱粮亏空频仍背景下,“钱粮蠲免”所放大的财政收支矛盾更迫使清廷将目光转移至财政制度的结构性调整。养廉银既是遵照历史经验的结果,又反映着历史发展的趋势。对“厚禄养廉”思想的创造性转化与对钱粮亏空及蠲免诱发的财政问题的解决,二者是清廷将历史经验应用于历史现实过程中一体两面的关系。

“厚禄养廉”思想几乎贯穿整个中国古代俸禄制度史,是清代养廉银制度的出发点之一。春秋时期管仲任相齐国时即提出“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”,可以说是“厚禄养廉”思想最原始最朴素的表达。东汉崔寔认为“所使分威权、御民人、理狱讼、干府库者,皆群臣之所为”,但“其奉禄甚薄,仰不足以养父母,俯不足以活妻子。”因此要“重其禄以防其贪欲,使之取足于奉,不与百姓争利。”唐至五代,不同时期京官与外官俸禄厚薄不一。宋代厚俸为史家共识,但当时州县官员仍“制禄大抵皆薄,自非朝廷侍从之列,食口稍重,未有不兼农商之利,而能充其养者也”。王安石认为“人之情,不足于财,则贪鄙苟得,无所不至”,官员俸给多寡关乎政治生态,所以要“使其足以养廉耻,而离于贪鄙之行”。为此宋朝专门拨划用于“养士之廉节”的职田、圭田,没有职田的亲民小使臣又“每员月支茶汤钱一十贯文”,目的都在于“厚其养廉之利”“防其不廉之害”。明清两代也有类似的“养廉地”。清以前历代统治阶层基于不同历史时期特定的社会经济条件,均有不同的“养廉”思想阐述与实践尝试,这都为清代养廉银制度的产生提供了历史经验与理论参考。

“钱粮蠲免”加重了清代国家财政的负担。以往研究者们在钱粮亏空问题上颇费笔墨,却鲜有学者对盛行于康雍乾三朝的“钱粮蠲免”问题进行关注并与养廉银制度产生联系。作为惟正之供,田赋在有清一代始终是中央政府的首要财源。鸦片战争(1840)以前,田赋占到清廷国家财政的70%以上,而“钱粮蠲免”主要针对的就是田赋和漕粮。蠲免意味着这笔“天庾正供”无法上交到户部,中央可支配收入减少。清代“钱粮蠲免”主要集中与康乾两朝,除了大大小小的灾蠲,康熙朝又分别于三十一年(1692)和五十年(1711)进行恩蠲,普免全国各直省钱粮。康熙四十四年(1705)皇帝询问大学士数年以来蠲免钱粮数目,马齐等人回奏说:“自康熙四十二年以来,蠲免钱粮数目一千六百余万。……自康熙元年以来所免钱粮数目共九千万有奇。”虽然《实录》所载数据可能有夸大的嫌疑,但亦可见如此大规模的“钱粮蠲免”对清代国家财政产生的影响绝非无足轻重。主观上,“钱粮蠲免”在收揽民心、增强国家认同与稳定满人统治方面起到了积极作用。但实际上,地方亏空问题并没有因为数次蠲免而得到明显改善,陈锋就注意到:“在普蠲钱粮之年,地方存留也同时无收”。这不禁让人在质疑蠲免政策实际效用的同时,也思考清代国家财政中存在的制度性缺陷。一方面清廷要节省各项开支来实行蠲免,另一方面钱粮亏空又使得中央财政收入不足,这种收支矛盾给清代国家财政带来了沉重压力。对此,刘凤云总结道:“清代地方财政原本先天不足,如果遇上‘蠲免’,地方财政势必陷入拮据的状态。”正是在这样的背景下,“耗羡归公”及养廉银才应运而生。

养廉银制度脱胎于“耗羡归公”改革。“耗羡归公”发端于康熙朝,施行于雍正朝,相对制度化于乾隆朝。作为正赋“附加税”的火耗,盛行于明清两代。由于火耗征收的非标准化、隐蔽性特征,使得火耗私征滥派现象长期存在于清代地方行政中,历来被认为是累民的“加派”行为。这种“非法的经费”被广泛用于“地方之办公,上司之规礼,京官之馈送”,时人称之为“陋规”。朝廷虽三令五申禁止,但此举已被官员群体默认,成为清代地方政治生态的一部分。

《明清档案》的记载或许让我们对清代养廉银的起始时间进行再思考。顺治三年(1646),时任湖广总兵官郑四维在奏疏中说:“然人臣养廉之□,是必望齐于此,方有大臣廉小臣法,以广不欲之化。若臣武职,既无钱谷之经手,又无民情之□与。况更有马骡柴薪之费,资生无策者乎。臣以为经制既定,请照经制之官,分别大小,武臣给与官俸,俾得养廉有具,使天下臣民同□浩荡之恩。”这篇奏疏中,钱四维提到“赐官养廉”的作用是“大臣廉小臣法,以广不欲之化”,可见其目的在于促进官员廉洁。而将“养廉”与“官俸”并列陈述,或许暗示了此时期的“赐官养廉”已经具备了养廉银的基本性质,但并未直接指向“银两”,所以“养廉”究竟是实物抑或钱俸依旧有待进一步考察。

康熙六十年(1721)八月,川陕总督年羹尧针对陕西亏空上奏请求将亏空官员“本任应得耗羡委道府监收补项,仍不许加耗累民”,康熙帝竟一反之前“加派之名,朕岂受乎”的态度,御批曰:妥,这可视为“耗羡归公”的初步尝试。雍正元年(1723)五月,山西巡抚诺岷查报通省耗银约计五十万两,似是“耗羡归公”之先声。九月,云贵总督高其倬在《奏报清查裁禁云南公件折》中说:

窃查云南各州县,于火耗之外历来有名曰“公件”一项,取之于民间,随事收派,甚为民累。巡抚名时到任之后,令州县开单呈查,斟酌裁减,令州县遵照,不许此外多取,比之从前,颇为轻减。但臣与抚臣熟商,州县之地方辽阔,一时耳目难周,州县开单之时,未尽据实,或有杂税出息已足以养廉,不行尽数开出者,或有将数目浮开预留裁减之地者。……贪虐之员,汝等姑容一日,百姓一日如在汤火中。念及此,须当秉公竭力,整伤一番。其杂税出息已足养廉者,将公件一概全革。

已提及与“耗羡归公”具有相同性质的“公件银”及养廉事宜。但“火耗归公属于加派行为”在时人观念中根深蒂固,这与清廷标榜的“仁政”相悖,皇帝对此可谓慎之又慎。康熙时已数次对臣下提解火耗的奏请进行申饬,即便到了政策已经落地铺开的雍正朝,皇帝依旧对提解耗羡与拨给养廉持保留意见。他认为“天下事,惟有可行与不可行两端耳。如以为可行,则可通行于天下,如以为不可行,则亦不当试之于山西。譬如治病,漫以医药试之,鲜有能愈者。”又说:“今提解火耗,原一时权宜之计。”这番充满弹性意味的言论可视为清廷对于耗羡归公的迟疑,尤可见承担“加派”之名风险的倔强。但年羹尧的奏请与高其倬的报告已经说明:耗羡归公与养廉银底层实践早于制度构建,上层决策者的反应及态度,与其说是一种妥协,不如说是一种因时制宜的弹性。

三、变化中的养廉银制度

乾隆十五年(1750),各省相继出台《耗羡章程》,养廉银有了阶段性制度约束,实现了相对制度化。但此后一时期内的养廉银制度与实践均表现出“在地化”“弹性化”特征,并无定制可言,养廉银始终处于变化之中。这表现在养廉银覆盖官员群体逐渐扩大,财源日益广泛,指向更加多元。

(一)养廉银覆盖范围的扩大

养廉银的制度动机决定了其覆盖范围必然会扩大至整个官员群体。养廉银支发最初仅限于外省文官,后逐渐扩大到京官、武职、学政、州县佐杂官等群体。

京官养廉。关于京官养廉起始时间,学者们说法不一。据笔者观察,雍正五年(1727),皇帝上谕大学士,将先农坛地租银两著赏给太常寺养廉,应是京官养廉较早的实践。此后,各中枢佐理部门官员亦陆续支发养廉,礼部还专设养廉处“掌支放养廉”。

八旗官员养廉。雍正五年正月,皇帝上谕内阁要求动用两浙、两淮盐课余银共三万四千两给八旗官员养廉,并归山东司管辖,后又详定支领细则:

八旗大臣官员养廉,每年按春秋二季开支。春季于二月十五日以前大档过部,三月初一日开支,秋季于九月十五日以前大档过部,十月初一日关支。参领等官,岁底一次关支,每年于十一月三十日前大档过部,十二月十六日关支,凡册档过部以后未经开放以前,官员如有升调、病故、休致者,俱不准赶领,裁革职之员,仍行裁扣。

又对旗员随甲各官养廉银额度作了层级划分(见表1):

表1 旗员随甲养廉数额表(单位:两)

其中“八旗参领、印房章京、左右两翼、前锋营、正署前锋侍卫、八旗护军营、正署护军参领、火器营护军参领、副护军参领、委署护军参领、营总、健锐营前锋参领、副参领、察哈尔总管,各应得养廉银以八旗大臣岁分所余通融匀派,岁无定量。”

武职养廉。武职养廉是由亲丁名粮演化而来,清代武将有随身兵丁(又称亲丁),朝廷会给他们拨发名粮。副将以下将领收入微薄,便利用朝廷不问丁额的制度漏洞,克扣粮饷、虚报丁额,纳名粮为己用。雍正十一年(1733)以后,朝廷遂规定:“从前各省造报兵马册籍,俱将武员亲丁名粮开造虚报,原属名实不符,今钦奉谕旨将亲丁名粮裁去毋庸开造”,“嗣后武职随粮遵旨改为养廉名粮”。此后又对各层级武职官员养廉进行详细勘定。如:将驻防将军原来的马匹、豆草等实物折价归入其养廉银内一同支发,降低实物薪俸的比例。差派往新疆办事总兵的官员缺,署理官员不开缺,则给本任养廉;开缺者照署缺例从扣缺养廉项下支销十分之七。升调离营但被派遣署理其他官缺的武官,从署任之日起,按照候补试用人员之例支发养廉银。新任武职官员领一半薪俸,未奏留者仍全支养廉。

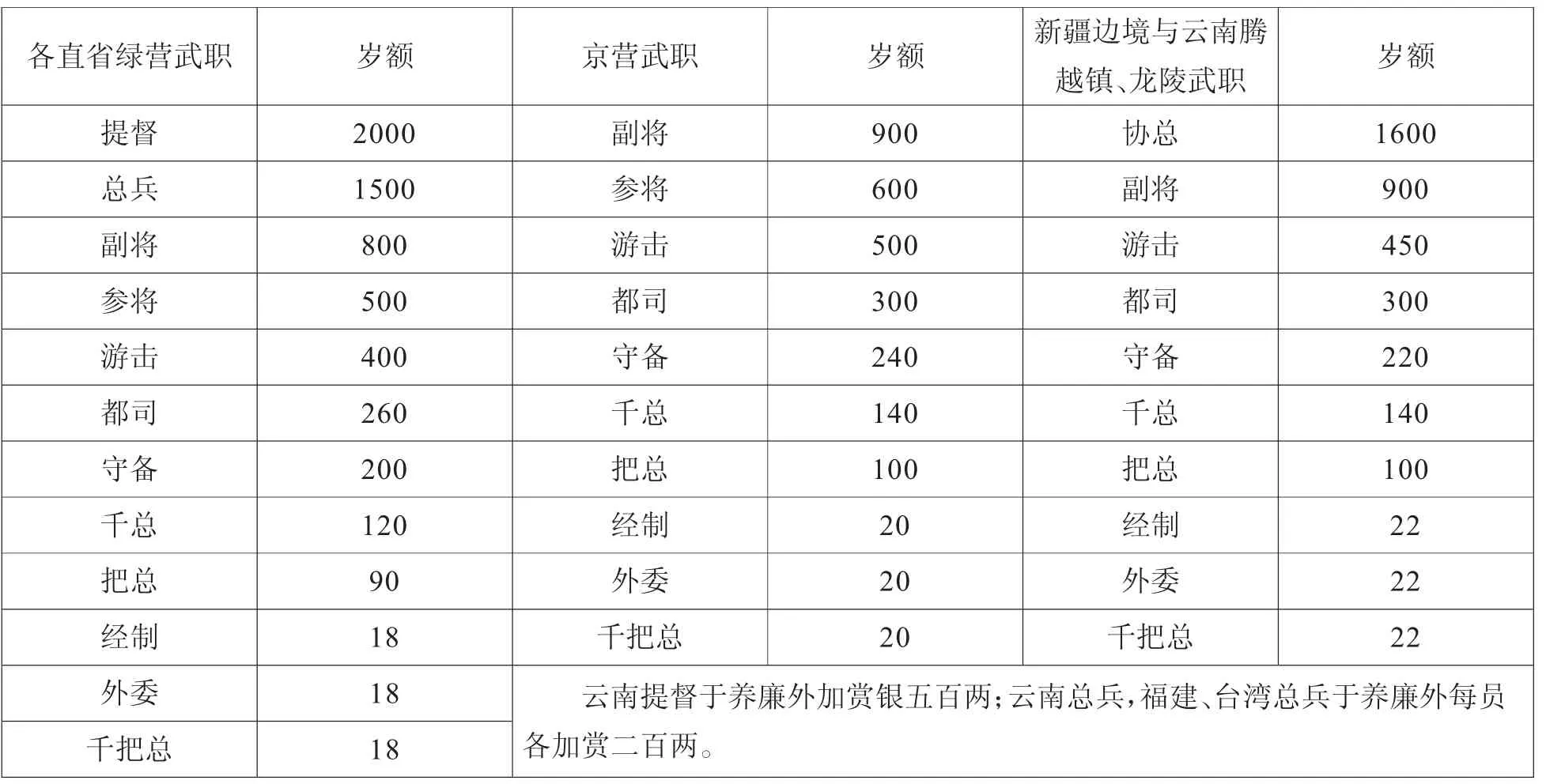

作为清代国家常备兵之一的绿营,也详定养廉银额(见表2):

表2 绿营养廉数额表(单位:两)

学政养廉。学政是清代地方文化教育的行政官,掌管一省的学校政令与岁科两试。雍正四年(1726),皇帝谕大学士:“各省学政有教导士子之责,关系甚重。”此后各省提学之官不再与地方督抚有统属关系,学政地位上升。透过中国第一历史档案馆与台北“故宫博物院”馆藏奏折,我们可以管窥学政养廉的运作实践。以云南、贵州二省为例,雍正三年八月,贵州巡抚石礼哈在《奏为恭呈黔省文职各官公议养廉银两数目》折中提到贵州学政养廉银达二千两,水平与道员相当,到光绪三十二年(1906)更高达八千两。乾隆元年(1736),云贵总督尹继善在《奏请定云南学政养廉银两事》一折中说:“仰恳天恩,特颁谕旨,将云南新生公礼俱令裁免,每年另赏银四千两,以作学臣养廉,于司库铜息内照数支给。”其同期额度相对贵州更为丰厚。学政官员纳入养廉银体系且待遇较厚,体现出清廷对于文官学臣的重视。

佐杂官养廉。佐杂官由佐贰官、首领与杂职组成,相对于正官而言,他们虽处于州县行政权力的末梢,却也是地方治理不可缺少的一环。学界大量研究表明,清代州县佐杂官在地方行政、司法、治安、教化等领域中发挥着重要作用。乾隆六年(1741),云贵总督庆复奏请将滇铜京运运员中的佐杂官养廉银按照办运额铜之例支给,得到户部议准,似为佐杂官养廉最早的记录。乾隆十四年(1749),又规定外任各直省官员借支养廉银数额在三十到六十两不等,以自籍赴任到赴任地路程远近为额度大小之依据。《户部则例》载:“各直省道、府、州、县教职、佐杂俸廉,各役工食计廪膳、祭祀、均平等银,准其在于额编地丁并耗羡银内坐支。”佐杂官养廉与州县正官并列,制度合法性已经确立。此后,佐杂官养廉亦以专条规定的形式固定化,在养廉银动拨、借支、摊扣等环节中均有详细界定。如,清代冕宁县档案显示,乾隆二十九年(1764)知县养廉银动支火耗,而县丞、典史养廉银则从上级宁远府杂税项下支领报销。养廉银覆盖范围延伸至佐杂官群体,表明清廷对地方治理的重视和深化。相较于约束腐败,养廉银对处于正式和微末之间的佐杂官群体而言更多是一种激励,是对他们在清代地方治理中不可或缺地位的承认及发挥积极效用的认可。

除上述官员群体外,清廷又对漕运、河道、署任、丁忧、出差、缘事等特殊官员群体养廉银的支发、扣罚与停支问题进行一一规定,养廉银制度已初具规模。

(二)养廉银财源日益广泛

养廉银财源经历了从单一到多元的变化。养廉银先天制度构架的底层逻辑决定了耗羡是其第一财源,但在其制度化及区域实践中又根据各地方实际情况做出调适。耗羡基于正赋,而不同区域经济发展水平参差不齐,农业欠发达的省份其养廉银财源只得另谋出路。《户部则例·耗羡章程》即明载:“直省额征耗羡银两,随地粮编征,每年地亩升除不一,随征数目,多寡无定。”如贵州即“钱粮额寡,耗羡无几,或以养廉不足、加派民苗。”石礼哈曾说:“贵州钱粮税银较之山西不敌十分之一,耗羡较之山西不啻天渊之隔”,其养廉银一度从正赋开支。云南在清代长期处于被协济地位,养廉银主要由公件银与矿课、盐课承担。新疆地处西北边极,官员养廉银主要是从牛、马、驼、房租内动支,特殊时期甚至直接从兵饷、征地粮内动支。奉天“向因额征耗羡无几,原定养廉较少”,东北地区的养廉银主要靠长芦盐政支持。诸如此类情况,普遍存在于清代各地方制度实践中。就档案史料所见,映射到区域实践中的养廉银无一不呈现出鲜明的“在地化”特征,养廉银财源的多样化及制度弹性,其本质是国家制度与区域实践互动的结果。

盐课、矿课养廉。盐课与矿课养廉主要集中分布于煎盐、冶矿较为发达的四川、云贵、两淮、山东等地。乾隆五年(1740),云贵总督庆复奏请在铜课以外再收五斤耗铜,取三斤为粮道养廉。又以鼓铸耗息钱作为官役养廉工食等项之用。贵州正赋不足,总督张广泗奏请“在于抽收砂黄课价银内,与各员役养廉工食,一律开支。”与此同时,如以盐课支盐务官养廉,矿课支矿务官养廉等“取之于此,用之于此”的模式亦是上述地区较为独特的现象。繁盛的滇盐、滇铜、黔铅开发事业为养廉银在云贵地区的实践提供了另一种思路。

杂税、厘金养廉。清代税种繁多,除盐税矿税之外,又有茶税、烟草税、契税、关税等。到晚清为应对赔款压力又新增“厘金”以充实国库。雍正三年,皇帝即谕云贵总督高其倬、贵州巡抚毛文铨、提督赵坤等:“嗣后尔督抚,应将各处税课逐一清查,每年盈余若干,量留该管官养廉”。光绪三十二年(1906),云贵总督岑春煊上奏“云贵两省地处边隅,著名瘠苦,文武各员廉俸无多,深恐怕办公竭蹶,应否酌量调剂之处,著松蕃会同前抚臣王毓藻查明黔省瘠苦各缺,从前奏准,仰沐圣恩给予津贴,请照云南之案,统于厘金项下支销。”将税银赢余“留于本地,或作各官养廉之需”是诸多“耗羡不足而杂税有余”地区普遍流行的做法。

(三)养廉银指向日益多元

养廉银的指向促使我们对其性质进行再思考。学界现有研究基本将养廉银定性为“高薪养廉”思维下“失败的制度”,探讨的焦点在于养廉银抑制贪腐的实效,鲜见将养廉银纳入清代国家治理范畴的研究,缺乏对国家制度与区域互动的关注。养廉银是耗羡银两的指向之一,属于官员合法收入,相较于以往的“规费”,它从法理上承认了清代地方行政经费不足、官员正俸与实际生活开销及公务支出不相适应的现实。养廉银的基本出发点在于抵制陋规,养官廉洁,但在实际运作过程中,其指向与功能早已超出简单的高薪养廉,表露出“地方经费”与“治理技术”的特征。

其一表现在支配权归属不明确。法理上,养廉银作为官员的合法收入,官员自身理应对其拥有绝对支配权,但部分官员的表述及其运行时态又表明其支配权存在一定的弹性空间。乾隆五年(1740),闽浙总督德沛在回复皇帝朱批时说:“伏思国家设立养廉,予其官,非予其人”,“官”与“人”的区分,表明养廉银并非纯粹的个人收入,还含有“公”的成分。现实情形更印证了这一点。乾隆十二年(1747),皇帝在一道上谕中说:“从前大学士庆复、办理瞻对军务,曾奏请动支川省养廉银六千两以充公用,经朕允行。今张广泗办理大金川军务,事属一体,所有川省养廉银两,亦准其动支”,将养廉银用于军务,其公私兼具的性质一览无遗。

其二表现在朝廷对摊扣养廉及捐廉行为态度的反复。乾隆二十二年(1757),皇帝听闻江西有官员愿意捐养廉银以承办差务,当即“面谕禁止”,并强调“其不敷银两,亦著拨项补款,不得摊扣各官养廉,以示优恤鼓励至意”,此后又三令五申禁止摊扣养廉。然而乾隆五十九年(1794),贵州巡抚冯光熊上表请罪“情愿议缴两年养廉二万两以充公用”,竟得到皇帝默许。乾嘉以后,挪扣养廉以作别用的风气更盛。嘉庆六年(1801),云贵总督琅玕奏请将自己一半养廉银两用于办公。嘉庆十一年(1806),云贵总督伯麟上奏:“滇省承办维西军务,各官应赔银两,查明赔数较多之员,恳请于各本任养廉内计成坐扣,以期帑项。”此外,滇铜京运过程中,又让督抚捐廉支付水摸(职业打捞沉铜人员)赏恤费。陈宏谋任职云南期间亦倡捐养廉银用于解决云南府设置义学买田经费的问题。道光以后,养廉银又以捐献的形式用于修建普济堂、义仓、文庙等公共事业。总之,乾隆以后,频繁的摊扣与捐廉已使养廉银丧失了其本义,摊捐养廉在官方文献中似无迹可寻,但却长时间存在于乾隆以后的地方实践中。养廉银指向的“弹性”使其成为特殊时期地方行政公费、军费及公共事业建设经费的重要补充。作为一项“地方经费”与“治理技术”,养廉银因时而变,应势而动,具有多重面向,在国家制度与区域实践的互动中,其功能与定位得到了延伸与拓展。

结语

养廉银的起源流变过程充满了国家制度与区域实践的互动,是清代国家实行“弹性治理”策略的一种表征。在养廉银覆盖官员群体范围扩大化、财源多样化、指向多元化的过程中,作为决策者的皇帝与实行者的地方官,二者借助奏折进行了一系列有益互动,为养廉银不同区域间的“在地化”提供了条件。各直省的地方实践为养廉银制度的完善奠定了经验基础,也留下了广阔的调适空间,正是在这种有机互动过程中,养廉银焕发出了极高的制度活力。它对清代国家现实需求与区域社会实际的高度适应性,使其功能定位已经不仅仅局限于“养廉”。养廉银以“地方经费”与“治理技术”的角色参与到了清代国家制度更张与区域社会治理中,是清代国家及其职能实现的一个载体缩影,暗含清代国家的社会结构、历史条件、社会行动三者之间的关系,体现出务实应变的实践意义,这不失为清代国家治理趋于合理化、高效化的一种表征。