百团大战前后八路军战斗情况的变化

2023-11-28杨凯

杨凯

《八路军·表册》一书封面

八路军是抗日战争时期党领导的重要武装力量,在开辟华北敌后战场、打击日军、夺取抗战最终胜利方面发挥了重大作用。详细考察八路军抗战历程,大家耳熟能详的著名战役,如平型关大捷、黄土岭战斗、关家垴战斗等,要么发生在百团大战前,要么发生在百团大战期间,这之后八路军的对日斗争情况发生了明显变化。从统计数据来看,虽然百团大战后著名战役减少,但八路军战斗数量实际是大量增加,只是战斗规模变小,更多地体现为犬牙交错的斗争。本文将对这一变化及其原因进行分析。

对相关统计数据的分析

数据是枯燥的,但从史证的角度确是必不可少的。从相关统计来看,在规模上,百团大战后八路军对日军重要战役战斗相对减少;在次数上,全民族抗战期间对日作战总次数呈逐年上升趋势,百团大战后更是成倍增加。

经中央军委批准,从20世纪80年代起,由全军各大单位共同编纂的规模空前的《中国人民解放军历史资料丛书》陆续出版,为开展相关研究提供了丰富资料。其中的《八路军·表册》一书专门对八路军战役战斗等各种情况进行了梳理统计,制作了《八路军总战绩统计表》《八路军重要战役战斗战绩一览表》《八路军逐年兵力统计表》等表格。

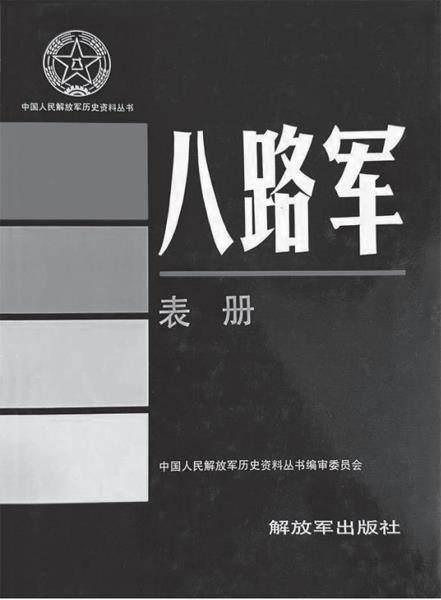

《八路军总战绩统计表》(部分)

据《八路军总战绩统计表》(由于史料所限,以下涉及1941年的统计,不是以上文所述1941年1月百团大战结束的时间为起止,而是推后4个月,以1941年5月为起止,但不影响总体结论),八路军对日作战前四年(1937年9月至1941年5月)作战总次数为15777次。百团大战后,第五年的作战次数从第四年的6152次陡增至12221次,第六年更增加到22735次,单是这一年就比抗战前四年的总和还多出约45%。自百团大战后(1941年5月)至抗战结束的作战总次数为84070次,超过前四年总和的5倍。

《八路军重要战役战斗战绩一览表》收录了八路军各部队1943年以前歼日军100人或日伪军150人或伪军200人以上,1944年以后歼日军200人或日伪军250人或伪军300人以上的重要战役战斗,其中个别歼敌人数虽不足以上标准,但影响较大的著名战斗,亦酌情考虑。据该表和《八路军总战绩统计表》综合来看,前四年重要战役战斗次数占同时期总战斗次数的比例为3.4%,而百团大战后这一数字为0.66%,不足前者的1/5。从以上分析可以看出,百团大战后较具规模的战斗变少、战斗总次数明显增加。

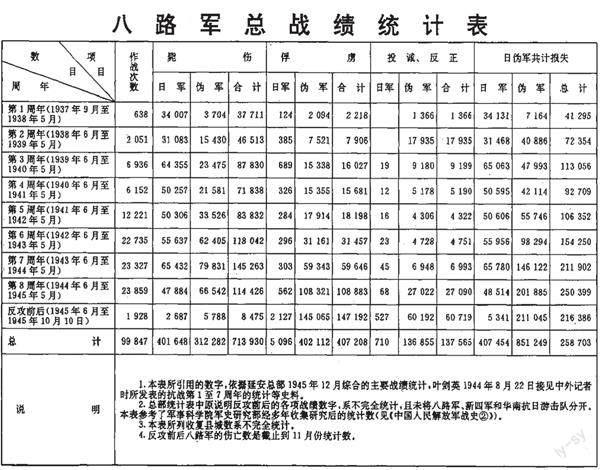

《八路军重要战役战斗战绩一览表》(部分)

细加考察就会发现,其实百团大战后的局面比单纯数字上显示出来的更加复杂。百团大战前,八路军重要战役战斗的战果,多有对击毙日军的单独统计。如平型关战斗,“毙日军1000余人”;1937年10月14日的小寨村戰斗中,永兴、南北大常战斗均是“毙伤日军100余人”,这样的例子还有很多,在此不一一列举。而百团大战的战绩统计绝大部分都为“毙伤日伪军”的数字,即将日军、伪军一块统计。百团大战后统计的较具规模的战斗中,相当一部分是由更小的战斗群组成,如1941年10月至11月的平北反“扫荡”战役,“作战414次”;1942年2月1日至4月24日的晋西北反“扫荡”战役,“作战256次”,等等。这说明斗争环境十分紧张,战斗随时有可能发生,对战果的统计很难像之前一样从容准确。

就像历史上的很多著名战役一般都有较多的战果一样,平型关大捷、黄土岭战斗、关家垴战斗等之所以有名与其规模密不可分。也就是说百团大战及之前的战斗更符合我们一般意义上所指的战役战斗。百团大战后的战场形势更趋复杂,小规模的冲突大量增加,战斗每天都在发生,日军与八路军在华北多处拉锯,真正体现了所谓“犬牙交错”。那么,这一局面是怎么造成的?面对八路军在华北的发展壮大,日军是如何出招,八路军又是如何应对的呢?

日军的调整

百团大战前,日军尤其是其情报部门虽多次指出中国共产党在华北的势力不可小觑,但对此始终处于认识不足状态,直至在百团大战的强烈打击下才不得不对原有政策进行调整。百团大战后,日军总结称:在1940年7月前后,侵华日军华北方面军“既已看到,在华北治安肃正中,作为最大癌患存在的是共军,讨伐作战也多以共军为对象,企图将其消灭。但是,方面军认为,共产党的军事力量还未强大到如此程度,其作战方法也以游击战为主体;如遇我军进攻,除四散逃避外,尚不能集中部队对我军进行攻击。”因此,百团大战全然出乎日军意料,“共军的这次奇袭使华北方面军受到了巨大的冲击”。此后,“我军对共军作了重新认识,重整情报能力,努力改善治安肃正办法,不断提高效果。”这一说法明显带有自我开解、扬己抑彼的意味,但百团大战对华北日军的打击效果确实是不容置疑的。日本防卫厅战史室在战后也总结认为:百团大战给日军以极大打击,从而促使日方重新认识八路军的力量,并使以后的治安肃正工作“空前加强”。

百团大战后的1941年至1943年,侵华日军将主要力量用于巩固占领区的治安作战,重点对敌后抗日根据地开展军事、政治、经济、文化、思想等相结合的“总力战”,强调对八路军作战要本着“三分军事,七分政治”的原则,通过各种方式切断八路军与民众的联系。据此,制定了“肃正建设三年计划”,加强情报工作,加强伪政权伪军建设,制造封锁沟、墙和无人区,在华北开展了五次治安强化运动和对各抗日根据地进行了空前规模的残酷“扫荡”。日军华北方面军制定的《剿共措施纲要》从作战、伪政府、伪民众团体、保甲、经济金融、交通、思想、宣传、情报及间谍工作等多个方面提出办法。例如,称在对抗日根据地进行“扫荡”时,“除直接歼灭共产党势力外,尤须努力摧毁其各种机关之设施(司令部、行政公警以及补给、修理、仓库、金融、通信、教育设施等),剔抉剪除地下组织,夺取销毁生产资料,结合经济封锁,迫使敌人放弃其根据地”。对小规模的八路军武装,“由各部队适当集结兵力,结合加强据点防御设施,以便抽出机动兵力,反复实施果敢讨伐,直接歼灭共产势力”。对具体作战,则“不问地形、季节,应连续不断进行,不使敌有恢复势力之余地”。收到指令后,华北日军开始行动起来,例如日军独立混成第十五旅团参与了日军1941年夏发动的冀东作战,旅团长在笔记中写道:在战斗中,采取了不以大部队同时进攻的方式,代之以包围根据地,在包围圈内剔抉搜捕地下工作人员及便衣八路军的方法。同时努力挖出八路军隐藏的武器,取得较大成果。在八路军撤离后,日军划分地区,分别驻兵,进行“扫荡”。他们还于7月18日召开了有关“强化治安”的联席会议。会上要求各县伪政权密切协作,做好讨伐及治安工作。

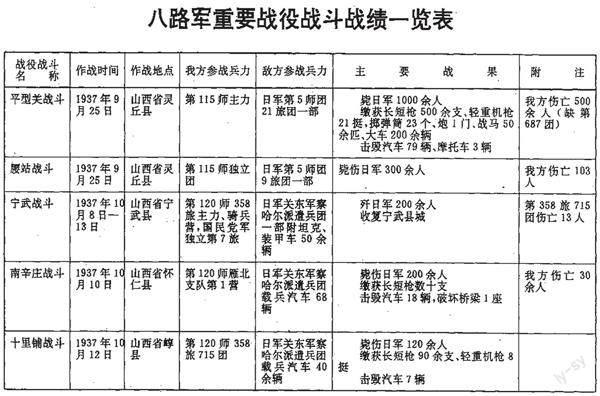

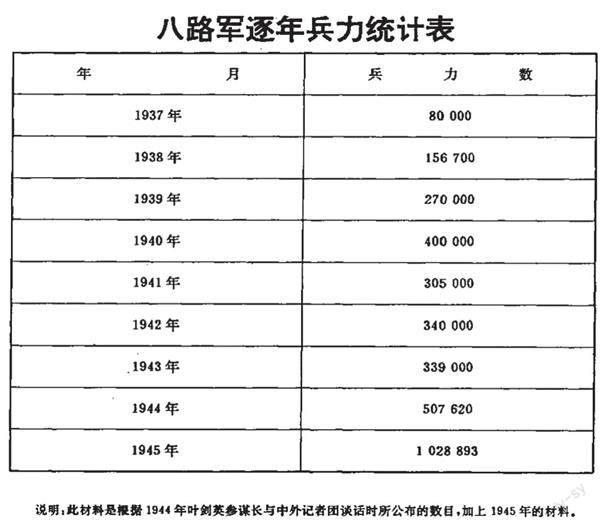

《八路军逐年兵力统计表》

日军的调整给八路军在华北的生存带来前所未有的困难,抗战进入最困难时期。还在百团大战期间,1940年12月,日军华北方面军参谋部所写《对共产军的观察》称:“经我军四个多月的彻底扫荡,其根据地设施大部被摧毁,三年积累的战斗资财消耗殆尽,其基干部队也遭到很大损失,估计需要相当时间方能恢复。估计共军今后将蛰伏于仅有的地盘,为挽回颓势而进行顽强的建设以及继续以前的游击活动。”1941年夏,日军又观察称:共军的扩军工作,从全局来看,没有显示出大的进展。即从缴获的文件等加以观察,兵员、装备与去年8月间的最高点相比,也有减少。“特别由于去年我军对敌根据地的歼灭作战及后方供应困难,匪区地带人力物力资源缺乏,扩军工作陷于停滞。”

从我军史部门的相关统计数据来看,也表明百团大战后的两年是最困难的时期。除上文所说的作战次数成倍增长外,一个最明显的例子是第五年和第六年,团以上死亡干部明显增多,分别为126人和152人,为整个抗战时期死亡人数超过100人仅有的两个年份。八路军经过改编后,由原来的三个方面军改为三个师,人数虽未减少,但编制级别却明显降低。如原红二十九军改编为第一二九师特务营,原红军独立第一师和陕北独立团改编为第一二○师特务营。相应的大多数红军干部均“降级”使用,如红二方面军副总指挥萧克任第一二○师副师长,红十五军团第七十八师师长韩先楚任第一一五师三四四旅六八八团副团长,等等。因此,团级以上干部在八路军中应属重要干部,部分主要军政干部更是高级干部,团以上干部超过百人死亡说明根据地的形势已经到了非常严峻的时刻,部队干部和机关更多的暴露在日军的枪口之下。与此同时,从《八路军逐年兵力统计表》来看,八路军的兵力也出现明显下降,七七事变爆发以来的快速增长突遭停顿。1940年,八路军总兵力为40万人,1941年、1942年则为30.5万和34万人。

八路军的应对

为应对困难局面,毛泽东在1941年6月指出:面对日军“蚕食”等政策,对日斗争“主要应从政治上着手,而不能只是军事进攻,或以军事进攻为主”。11月,中央军委又发文指出:“敌寇对我抗日根据地的残酷‘扫荡,我军人力、物力、财力及地区之消耗,使敌后抗日根据地的敌我斗争,进入新的更激烈的阶段。”在这一新阶段中,应对方针是“熬时间的长期斗争,分散的游击战争,采取一切斗争方式(从最激烈的武装斗争方式到最和平的革命两面派的方式)与敌人周旋,节省与保存自己的实力(武装实力与民众实力),以待有利的时机。”

根据中央指示精神,华北斗争前线开始了一系列调整。例如建立“白皮红心”的两面政权、加强伪军伪组织人员工作等。与具体战斗直接相关的是采取适当的精兵主义,实行主力兵团地方化,在某些最困难的地区,取消主力军和地方军的区别,使全部武装地方化。八路军拨出超过1/3的兵力分散至各县及日军侧后进行游击活动,地方武装也缩小战斗单位进行活动。日军对此有察觉,认为中共“灵活运用以连为单位的小部队进行的分散游击战活跃”,“游击战术正渐趋巧妙”。如前所述,作为对手,日军也借鉴吸收八路军游击战快速灵巧的特点,强调加强山地作战、夜间作战,强调急袭、突袭,尽量避免战术形式的固定化,力求做到出其不意,这就意味着作战部队规模也在缩小。日军曾在太岳根据地实行奔袭战术,当地中共党组织总结说:其行动“使你很难琢磨其规律,或南或北,而且出来时总是半夜出發拂晓包围,不走正路”。另外,通过修筑碉堡和挖沟开路的办法来扩展控制范围,也使日军的力量变得分散。这样,双方由于战斗单位数量的增加和规模的缩小,导致战斗次数明显增长,但战斗规模明显变小。

另一个现实原因是物资缺乏,缺枪少弹。八路军自身军事生产能力有限,1939年后国民政府逐渐停止供应,再加上日军特别注意不遗弃任何战略物资,避免给八路军补充军事资源的机会。所以总体来看,与日军作战八路军武器弹药消耗多补充少,只有在打击军力较弱的伪军时才易于缴获物资,并且积累数月才可与日军一战,因此阵地战和大规模作战能力受到极大限制,自然无法像之后解放战争中运用歼灭战越打越大,形成力量积累的良性循环。正是由于武器装备与弹药的缺乏,加上缴获困难,八路军特别注意军事物资的获取,甚至到了锱铢必较的程度。例如,1938年2月的一场战斗中,第一一五师工兵主任王耀南让士兵在战斗中利用冲锋拖回死亡日军的尸体,目的是得到日军皮带上套着的子弹盒内的剩余子弹。百团大战的总结中也特别强调了缴获问题。如晋察冀军区总结说,“在战斗进行中,各级干部要注意敌人的动态,保持与敌接触,进行连续不间断的侦察,发现的任何征候与情况,或大或小的变化,均能正确判断,并能及时的突然向敌出击,使敌措手不及是容易获得胜利的。如上下社、兴道线全部辎重的缴获,便是在这种胶着敌人的作战中,适时的向敌出击中取得的。但东会里,则因没有及时猛攻,使敌全部将辎重焚烧后逃脱,我军无所缴获。这样的战例是值得我各级指挥员在今后战斗中去注意的。”总结还专门强调了打扫战场的重要性,“战场打扫在此阶段中比较好,尤其是在盂北出击战役里甚好,有组织、不紊乱、不遗漏,较过去均有进步(如敌步兵逃退时将多余之步枪及附件埋藏,我均能搜出),但还不够严密,如高射机枪只找到枪架四个”。在中央强调政治工作后,八路军斗争前线也开始通过非战斗手段获取军事物资。日军调查认为:八路军获取枪支弹药十分困难,据说七成是靠伪政权提供的,所采取的方法是通过农民直接或间接转买伪军手里的武器,有时伪军采取故意被俘解除武装等手段供给八路军武器。总的来看八路军虽战意高涨,但巧妇难为无米之炊,武器弹药的缺乏,使八路军难以发起大规模的战斗。

1943年随着国际战场形势的改变,华北战场形势发生了有利于八路军开展游击战的变化。但几年来零散作战的部队重新集结起来问题颇多,并且八路军始终缺乏攻城重武器,难以同日军进行大规模作战。对此毛泽东相当谨慎地提出“挤”字的方针,具体做法是,在可能条件下,“应乘虚尽量消灭深入根据地内之伪军、顽军及敌军小据点,扩大根据地,但一般的暂时不打交通要道及较大城市。”1944年底,中共中央提出从防御转向进攻、从游击战转入正规战的必要性,同时,1944年10月起,八路军、新四军遵照中共中央指示,陆续开展包括运动战、攻坚战在内的部队整训。但抗战形势的发展,比毛泽东原来预想的要快得多,日军宣告投降时,八路军绝大多数军队还在游击战的状态中,没有发展到对日集中作战进行反击的程度。

综上来看,百团大战后,由于日军对华北政策的新变化、国民党的“断供”、战争资源的大量消耗与自身补给困难,八路军在敌后处于非常艰险的境地。面对困难局面,八路军主动因应,立足“熬时间的长期斗争,分散的游击斗争”,采取一切形式与日军周旋,节省与保持自身力量,加强政治工作和统战工作,削弱敌人,补充自己。日军也在与八路军的交手中吃一堑长一智,吸收八路军游击战法的优点,分散兵力实施小规模突袭。双方策略的变化导致百团大战后成规模的战斗变少。随着太平洋战争爆发与日军战争资源的枯竭,八路军逐步在华北恢复势力。但此后日军兵势减弱,逐渐退守点和线,八路军虽兵力增加,但始终缺乏攻城重型武器,因此,双方较具规模的战斗次数也未能增加。于是,总的来看,在全民族抗战时期,八路军的对日战斗情况在百团大战前后呈现出明显不同的特征。

(责任编辑 杨琳)