父亲刘伯承给了我人生奋斗的无限动力

2023-11-28刘蒙陈姝

刘蒙 陈姝

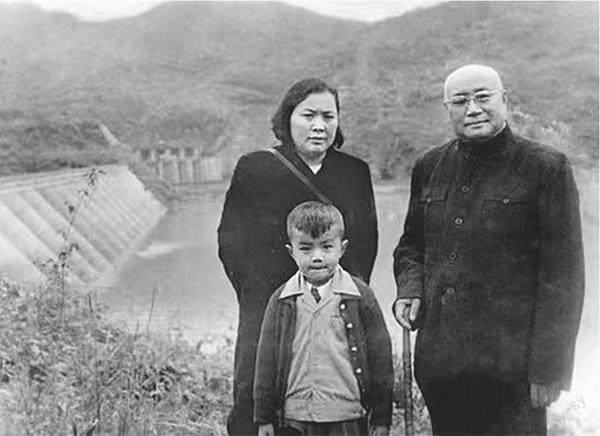

20世纪50年代刘蒙与父母合影

尽管父亲去世已经30多年,但是我从未觉得父亲已经离开了我们,他的骨灰撒在巍峨险峻的太行山、苍莽辽阔的淮海大地、依山傍水的山城重庆等曾经战斗生活过的地方,撒在与他血肉相连的人民群众中。

父亲曾经说过:“如果我一旦死了,能在我的墓碑上题上‘中国布尔什维克刘伯承之墓12个大字,那就是我最大的光荣。”时隔80多年,我再读这段话时,深切感受到父亲心中对党的一片赤诚之心,对共产主义的一片忠贞之情。他给了我人生奋斗的无限动力。

一身弹伤的父亲

我父亲1892年出生在重庆开州区一个贫苦的家庭,幼年丧父,他主动承担起家庭重担,以干农活和担煤为生。虽家境贫寒,但他学习成绩却十分优异,是参加最后一届科举考试并且榜上有名的晚清秀才。父亲在革命潮流的影响下,青年时代就萌发了富国强兵、拯救民众于水火的思想。

1911年,父亲参加了辛亥革命,正式投身于革命队伍之中,又参加了护国、护法战争。1916年3月,在攻克丰都县城时,他的右眼不幸中弹,从此落下了终身残疾。父亲右眼中弹后,需要手术,医生认为眼部神经分布很密,非常敏感,如果不用麻药的话,根本无法忍受疼痛。然而为了保护脑神经,不影响工作,父亲拒绝使用麻药。在手术中,父亲一声不吭,忍受着巨大的疼痛,他怕自己昏过去,默默地数着医生手术中划刀的次数,直到数到72刀后手术才完成。父亲超人的毅力让我难以想象。

1923年秋,父亲与共产党员吴玉章等人结识,接触到马克思列宁主义,他深刻意识到,只有共产党才能把中国引向光明,并于1926年5月加入了中国共产党。北伐战争打响后,由于父亲熟知川军情况,他被国民党中央任命为负责四川军事工作的中央特派员,参与组织发动了泸(州)顺(庆)起义,为共产党的武装斗争史画下了浓墨重彩的一笔。

回首父亲的革命生涯,他是一位出生入死的军人,身上11处负伤,9处重伤,是一个真正被子弹打了一身的人。在后来的大大小小的战斗中,父亲虽然只有一只眼睛有视力,但每次都是亲临前线,和指挥员们一起部署作战。

在父亲的戎马一生中,令我感慨的还有在解放战争时期指挥的许多重大战役。其中,1947年6月,我父亲与时任中原军区、第二野战军政治委员邓小平一起,率领10万大军渡过黄河,千里跃进大别山,直插国民党统治的心腹地区,留下了“刘邓大军”的传说。

1949年10月1日,中华人民共和国成立,党中央提出要建设一支现代化、正规化的国防军。在新形势面前,父亲毫不计较名利,他辞去西南军政委员会主席职务,主动向中央提出去办军校的建议,主张“治军必先治校”,要培养军事干部。

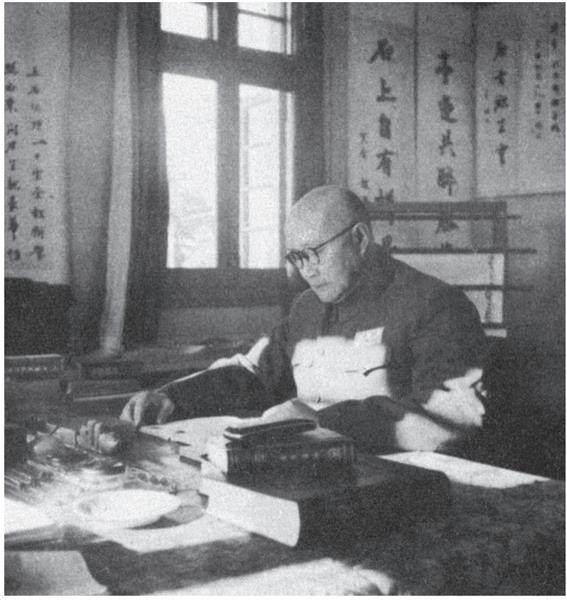

刘伯承在军事学院办公室工作

1951年1月15日,中国人民解放军军事学院在南京成立,父亲担任院长兼政治委员。在南京军事学院工作期间,父亲每天早上五点起床,大声朗读俄文。早饭后,就开始紧张的工作。晚间,他总是静静地一个人在书房里度过,工作非常认真。他写的教案总是一改再改,先用铅笔,再用红笔,最后用毛笔改,一直改到满意为止。有一次,他工作太认真,书房里灯线烧着了也不知晓,依然全神贯注地批改文件,最后是别人发现了,赶快跑进去把他拉了出来。

父亲是一个生活很有规律、做事特别认真的人,不管春夏秋冬,他很少参加娱乐活动,几乎把休息时间都用在学习和工作上了。他不辞劳苦,亲自组织并动手翻译教材,亲自编写教学大纲,主持军事科学理论专题研究,培训教员和讲授重点课目,读书译著,孜孜不倦,翻译了190多万字的国外资料,并写下300多万字的军事著作。

父亲教我古文,又鼓励我要学好外文

1967年春天,我到了南京,和父亲生活在一起,父亲就成了我的老师。印象最深的是父亲教我古文和书法,父亲每天早上五点起床,也把我叫起来背书。让我佩服的是,《古文观止》的文章,父亲几乎每篇都能背诵下来,他也要求我每天学习《古文观止》,背诵文章。我记得当时不愿意背诵《辨奸论》,父亲告诉我,没有背不出来的名篇,不要怕困难,勇者不惧。后来我花了半小时时间,熟练地背诵了《辨奸论》,父亲说之所以让我学习《辨奸论》,就是让我要学习细致地观察问题,把握事物发展规律去认识问题的方法。至今,“有事必至,理有固然,惟天下之静者,乃能见微而知著,月晕而风,础润而雨”的句子我一直没有忘记。

父亲不仅教我学习了古文,提高了文化素养,更重要的是教会我认识问题和处理问题的方法。比如,父亲提出“深思断行”,希望我们不管看书学习形成一个观点,还是确定一个工作方法,在经过反复的思考,确定一个方向之后,就应以坚韧的毅力将它完成。

1972年,我离开北京到四川求学,临别之前和父亲聊天,对于那天的谈话内容,我记得非常清楚。父亲说,去了四川要经常给家里写信,他希望我成為一个能克服困难的人。当我走出门的时候,父亲问母亲:“四川下雨多,我让你给孩子买的雨鞋,买了吗?”当时,我看着父母亲的背影,鼻子一酸,情不自禁流下眼泪。

父亲说,外文就像一扇通向世界的大门,多打开一扇门,就多一条认识世界和学习知识的途径。父亲鼓励我要学好外文和国外的先进技术,更好地为国家建设服务。父亲给我取名“蒙”这个字,是借用了“吴下阿蒙”的典故,三国东吴名将吕蒙奋发上进,父亲希望我像吕蒙一样,长大后成为国家有用之才。回顾我的人生之路,我没有辜负父亲的期望。

在后来工作生活中,每当遇到困难的时候,父亲慈祥的面孔,温和的话语时常在我的脑海里浮现,给予我一种温暖和激励人心的力量,我就会振作精神,克服困难,勇攀高峰。

“勤能补拙,俭以养廉”让我终生受用

我从小在革命家庭中成长,父母亲以身作则,言传身教,也深深影响着我们这些子女,帮助我们树立了正确的世界观、人生观、价值观。

“勤能补拙,俭以养廉。”父亲把这句话作为自己的座右铭。廉洁的品行要靠平时俭朴的生活养成。只有工作上廉洁奉公,政治上才能无私无畏,这是父亲一直倡导的作风。

西南解放后,我们一家人搬到重庆,父亲就提出,虚假的资产阶级生活,会养成真实的资产阶级意识,让大家注意不要因为党和人民给了我们优越的生活条件,就脱离群众,忘记人民,贪图享受,追求个人升官发财,形成新的资产阶级。

中华人民共和国成立后,父亲始终保持廉洁奉公、艰苦朴素的革命本色。记得他有一件毛衣,袖肘都破了,他却一直穿在身上,认为只要补补能穿,就坚决不穿新毛衣。在我刚上初中的时候,我穿过一件我姐姐穿过多年的旧式军装,其实我内心一点也不想穿,但是母亲建议我把这件女旧式军装穿破了之后,就不再穿了,她还告诉我要向父亲学习,父亲的棉鞋都穿了好多年了,补了又补,只要穿着干净整齐就行。就这样,俭朴之风始终贯穿在我们家中。我也从父母亲身上看到了老一辈革命家永远与人民同甘苦、艰苦奋斗的本色。多年后,我更领悟到俭朴是一个人多么宝贵的品质,“勤能补拙,俭以养廉”也成为我的座右铭,受用终生。

刘蒙3岁时与父亲合影

父亲虽然去世了,但是他的革命品格风范永存我心。如今,我已年过古稀,但每天都会读书、写书法,关心时事,也会去父亲曾经战斗过的地方走走,每到一处就会写下自己的感受。我曾经去了河北的红河谷,抗战期间,父亲曾在红河谷生活战斗了六年。我参与了《刘伯承传记》的编寫工作,创作过电影文学剧本《青年刘伯承》,也翻译了多部作品。在做这些事情的时候,感动于父亲为革命工作牺牲和奉献,感动于那一辈人为解放新中国抛头颅洒热血的精神。

(责任编辑 崔立仁)