60年代初安徽省嘉山县“责任田”推行前后

2023-11-28邢苏

邢苏

20世纪60年代初,为了应对国民经济严重困难带来的不利影响,安徽省大部分农村地区,在安徽省委的支持下,开始了“责任田”方案的探索与实践,并取得了理想的效果。农业生产状况得到改善的同时,农民生活水平得到了提高。但由于在八届十中全会上被认定为“单干风”,安徽省“责任田”的探索与实践遭到挫折。

嘉山县推行“责任田”的时代背景

1950年10月,在《土地改革法》的指导下,嘉山县全县分三批进行了为期一年零两个月的土地改革。1952年底,在土地改革的基础上,嘉山县开始推行农业合作化运动,到1957年,全县共设立84个高级社(其中2个渔业社),入社农户占总农户的97%。土地改革的完成与农业合作化运动的实行,极大地提高了农民生产积极性。1949年,嘉山县粮食总产量仅为46373吨,亩产50公斤。1957年,粮食总产量增加至103725吨,亩产也增加到63公斤。

面对土地改革与农业合作化运动取得的成绩,与其他地区一样,嘉山县干部群众也沉浸在“跑步进入共产主义”的狂热中。1958年9月,在《关于在农村建立人民公社问题的决议》文件精神与“还是人民公社好”口号的影响下,嘉山县委用不到一个月的时间,将全县84个高级社合并为10个人民公社,入社农户66957户,占全县农户的99.9%。次年3月,为响应八大二次会议通过的《农业纲要四十条》中有关农业生产“大跃进”的号召,嘉山县委提出在1958年大丰收的基础上,1959年保证粮食产量5.5亿公斤,平均亩产695公斤,争取粮食总产量10.5亿公斤,平均亩产1200公斤。与1958年粮食总产量9.255亿公斤、平均亩产53公斤相比,嘉山县委在1959年提出的农业生产计划显然是不切实际的,但在当时的干部群众看来,这一计划并没有什么不妥,“1958年的大丰收,出现了样样作物能高产的局面,打破‘条件论者的‘右倾保守思想”,“有1958年农业大生产、大跃进的启示,在全县范围内出现了乡乡社社争上游,人人争上游,明比暗争争上游,争夺丰产冠军的新形势”。

然而,快速实现人民公社化的做法與不切实际的农业生产计划的提出,很快在生产实践过程中暴露出了一系列的问题,主要体现在如下几个方面:

一、由于“大跃进”过程中存在浮夸风、官僚主义等现象,农民生产生活水平严重下降。以嘉山县明光城郊公社工农、联盟两个大队为例,1959年遭遇旱灾的同时,由于两个大队的干部作风浮夸,虚报产量,隐瞒真实情况,县委领导在管理方式上存在严重的官僚主义作风,工作中经常抱以不负责任的态度,对粮食产量歉收的情况,未能进行及时深入的了解,未能对农民生活作出合理的安排,出现了农业任务分配不合理的情况,人口外流、死牛等严重事故时有发生,生产力遭到严重破坏。

二、人民公社建立后,管理混乱,经常出现强迫命令、瞎指挥的情况,导致诸多矛盾及不良现象的出现。如明光城郊人民公社大庙大队由于强迫社员并庄,造成社员扒房屋31间,另有123间因无人修理而倒塌,社员宗加富原有四间房子被扒掉后,一直没有房子住。又如明光城郊人民公社工农大队林庄小队,基层干部要求170亩春田种山芋,在春田打好垄子后,因为没有山芋秧子,一直等到立秋后,才有20亩山芋秧子栽种,剩余150亩只好种上豆子,虽然收了,但又不如春天栽种收的多。

三、加入人民公社后,平均主义的分配方式导致农民生产积极性严重降低。许多农民通过各种看似荒唐的行为表达自己的不满。以明光公社大庙大队户桥小队为例,在生产过程中,田间抛洒粮食、牲畜吃青、社员盗窃粮食、收打粮食不珍惜等情况经常出现。对此,户桥小队的社员不以为意,“只要天给收,不怕地下去,田这么多吸,撒了一星半点的又算个啥子”,“细收细打有屁用,反正不能多吃一粒”。

除以上典型问题外,在人民公社管理过程中,“一平二调”的“共产风”、打造“卫星田”、兴办公共食堂的过程中糟蹋粮食等情况比比皆是。这些问题在农业生产上最直观的表现便是粮食总产量的下降。以1959年为例,粮食总产量为57660吨,几乎是1957年粮食总产量的一半,粮食亩产46公斤,比1957年少了17公斤;1960年的粮食总产量为58208吨,比1959年稍有好转,但粮食亩产仅有86斤。然而,面对农业生产困难与农民生活水平下降的局面,嘉山县委似乎并未意识到问题的严重性,喊出了脱离现实的口号。

在1960年年初的嘉山县县委会议上,县委领导说:“1959年遭受了历史少见的百日无雨大旱灾,由于人民公社家大、人多,组织了全县12万多个劳力,96台抽水机,开展了大协作,抗旱保苗94.92万亩,获得了丰收,粮食总产量达3.71亿斤,接近于大丰收的1958年。”有人甚至在会议上作出了一年实现亩产粮食双千斤的表态:“1960年是第二个五年计划的第三年,是继续大跃进的一年,我们公社全体干部和社员在这个大好形势的鼓舞下,斗志更高,决心继续大干、特干,实现粮食总产6400万斤,比1959年增长三倍,平均亩产双千斤。”

嘉山县的农村形势并没有像县委设想的那样发展,“1958年以来全县‘共产风平调土地、耕牛、劳力、物资等折款561万元。其中1959年3月前平调物资没有彻底纠正的360万元,占75.70%;后平调201万元,占24.30%。据统计,全县12个公社有10个公社粮食减产,1960年粮食产量比1958年减产3500多万公斤,减产占40%左右”,“据揭发统计,在1960年,特别是春季,全县发生浮肿病1.3043万人,非正常死亡7907人,外流7387人”。如此恶劣的情况,最终引起了嘉山县委的正视,并思考农业生产及农民生活的未来走向。

“责任田”的试点与推行

一、“责任田”的试点

1961年3月,为了应对1958年以来农业生产面临的困境,嘉山县委决定结合安徽省委发布的《关于推行“包产到队,定产到田,责任到人”办法的意见》,在明光公社五里墩生产队试点“责任田”办法。具体而言,五里墩生产队试点“责任田”的做法主要包括以下几个步骤:

第一步,定产。首先,成立由干部、老农参加的评议小组,领导全队的定产工作。在具体操作中,由评议小组的成员根据生产队的土质及水利条件,参照生产队的包产指标,把全队的土地划分为四个框段,评出框产。其次,以框段为标准,按照不同的田亩,不同的作物茬口,逐坵定产。最后,召开社员大会民主讨论,确定逐坵产量,由生产队统计上报生产大队批准,签订包产合同。

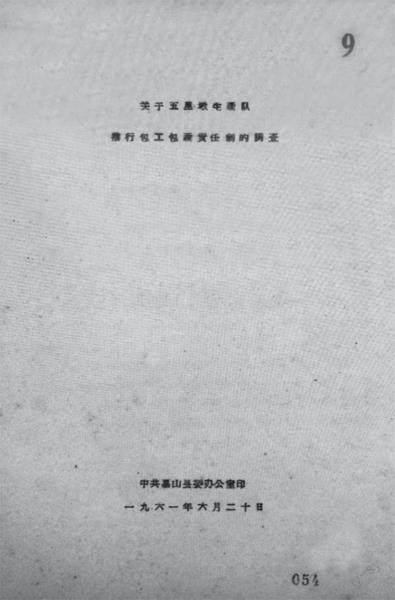

1961年中共嘉山县委办公室印《关于五里墩生产队推行包工包产责任制的调查》

第二步,划分责任田。首先,根据社员的劳力强弱、技术专长,评出每人的劳动底分,算出每个劳动底分负担田亩的平均数。其次,划分作业组,实行土地、劳力、耕畜、农具四固定到组。全队划三个作业组,做到骨干强弱、困难户、耕牛、农具搭配;土地根据劳动底分,按框段固定到组,做到作业组土地连片;耕牛按牛的体力强弱评定底分,确定包耕亩数,搭配到组。大型农具跟牛走。再次,划责任田,先由评议小组根据各户的劳动底分,根据水旱、好坏、远近三搭配的原则划田到户,做到各户水田连片(包括塘口头与落冲天),旱田在一个作业组范围内搭配。最后召开社员大会民主通过,一户困难户做到少划田、划好田与近田、多划旱田;一户劳力强的户要求多划田,经社员讨论,多划30%,这样做既能照顾各个方面,又公平合理,人人满意。

第三步,包工。大队根据劳动定额和各队种植计划,按不同作物,不同产量包工到队,平均每亩田附加15分什工。生产队根据大队包工办法计算到户。在实际生产过程中,再根据不同亩数,耕作难易程度等,作出适当调整。

五里墩生产队推行包工包产责任制的做法很快取得了理想的效果,粮食产量提升的同时,农民生产积极性大幅提高,生活水平得到了改善。当年“包产5万斤,包工43920分,平均单产198斤,比去年增加68.6%”;“現在这里的群众人人心情舒畅,有说有笑,起早带晚忙生产,家家户户修盖厕所、添农具;春作物生长繁茂,夏收夏种进度快、质量好,到处都呈现出今年一定能获得丰收的大好景象。社员普遍反映:‘不实行责任到人,哪来这样大的干劲!”

二、“责任田”的推广

嘉山县委看到五里墩生产队试点“责任田”办法取得成功后,在总结经验的基础上,决定在全县推广“责任田”。在推广“责任田”的过程中,嘉山县委结合五里墩生产队的生产经验,对定产、划分责任田、包工的做法,对记工、耕畜与农具的安排、肥料与种子的使用、打场、奖赔、照顾困难户、作业组的规模和任务等经验事项,作出了明确规定,具体内容

如下:

记工。大农活实行集体小段包工,小集体内评工计分,小农活分包到户,以产计工,分户结算。二者的区别在于,大农活根据农活的需要,规定时间、数量、质量,按劳动定额包工到作业组,确定专人负责完成,经检查验收,分别记工。技术性农活如育秧等,则指定有专长的人包干完成。凡是完成农活质量高,对增产有显著作用的,经作业组民主评议,可奖给适当工分。小农活则是按照每户承包田亩的小农活定工总数除定产总数,得出每一个工应交的产量。在作物收获后,按照实交的产量计算工分。

耕畜与农具的安排。耕畜固定到组,实行专人喂养,专人使用。一般可由两三人使用一条牛。养用耕畜的人经社员民主选举,由大公无私、积极负责和有经验的人担任。养用耕畜的工分由生产队定额包给,参加分配。使用耕畜的人,按照个人所承担的任务,评定工分。耕牛实行包耕制,划分包耕田。包耕亩数根据耕畜体力强弱确定。耕畜的草料按头定量,由生产队供应。养用耕畜的社员,在不影响任务的情况下,可以承包一定数量的责任田。农具同样由专人保管。犁、耙、耖等农具跟耕畜走,由养用耕畜的人负责保管。水车、木盆、戽桶等由作业组指定专人保管。大车、船等不宜分到组的,由生产队指定专人保管,统一使用。

肥料与种子的使用。在责任田追施的肥料,包给工分,自积自用,集体所用肥料,统一分派任务,按定额记工,参加分配。商品肥料按作物需要分配。种子由作业组统一选留,由生产队集中保管。

打场。分为两种做法,第一种以作业组或生产队为单位设场,分户打场,晒干扬净,过秤入仓。第二种是在收割前逐坵估产,作为计产依据,由作业组统一收打,统一过秤,然后按照实收产量,算出增减比例,分户结算。

奖赔。奖赔主要分为超产全奖、减产全赔、全奖全赔三种。超产全奖为一部分奖给包小农活的社员,一部分奖给做大农活的社员。分奖的比例,根据大小农活用工数确定。大农活用工所得的奖励,按个人实做工分分摊。减产全赔,与超产全奖类似,也根据大小农活的比例分摊,原则上赔粮食。全奖全赔则是在改变过去超产部分40%归生产队的做法以后,生产队的积累可从高于大队包产指标的部分和副业收入中解决。

照顾困难户。对于劳力弱、劳力少、技术差、人口多的困难户,根据实际情况进行照顾,主要原则为以下几个方面:包近田与好做的田;安排困难户搞副业,做零活;对临时有病不能劳动的社员,其所包责任田由作业组代做,所做工分,谁做谁得;对生活确实困难的社员,经社员民主评定,从救济款和大队公益金中给予适当补助;党团员、干部和积极分子,分户包干,固定责任户,具体帮助解决困难。

作业组的规模和任务。生产队下成立作业组,实行集体责任制和个人责任制相结合。作业组的规模,以能凑成一个生产班子为原则,每个作业组至少要有一条牛或一犋牛。作业组的任务是在生产队的领导下,统一安排大农活与技术活、安排用牛、安排水路和用水、帮助劳力弱与技术差的社员搞好生产、检查督促组内的生产,发现问题并及时研究解决。此外,作业组是常年固定的生产单位,如无特殊情况,不得打乱原有组织。遇有抗旱、排涝及其他突击任务时,可由生产队统一抽调劳力进行协作,按照劳动定额,实行等价交换,以工换工,或者付给同等的报酬。

在嘉山县委的推动下,1961年7月前后,全县90%以上的生产队开始实行“责任田”办法。同年12月,嘉山县委将基本核算权下放到生产队,实行“三级所有,队为基础”的做法,使生产队在拥有生产管理权的同时,获得了分配决定权。

“责任田”的实施绩效

“责任田”办法在嘉山县的试点与推广,改变了当地农业生产停滞不前的局面,粮食总产量恢复、提高的同时,农民的生产积极性大幅提高,生活水平因生产效率的提高得到了极大的改善,浮肿病、饥饿等现象逐渐消失的同时,偷盗、逃荒等行为也逐渐减少。具体而言,“责任田”方案带来的积极变化,主要体现在以下几个方面:

农民生产积极性得到了提高。在推行“责任田”之前,由于分配过程中采取的是平均主义的做法,积极生产劳作的农民无法多劳多得,严重打击了生产积极性。实行“责任田”后,由于在分配过程中采取“超产全奖”的分配方式,农民的生产积极性得到了提高。如涧溪公社新庄大队后新庄生产队,“责任田”办法得到了大部分干部与社员的认可:“实行这个办法,可以更好地挖掘劳动潜力,人人出动,个个忙增产”。社员刘元喜说:“划开干就好,干死都没意见,以前抢的抢,偷的偷,干活不相关,现在是各显神通,多地多吃粮”。社员陈健友则说:“以前在一起干,我就不想拾粪,就是拾点粪,也堆在小菜园地上,现在你不叫拾,自己从心里总想拾粪上责任田,多增产。”

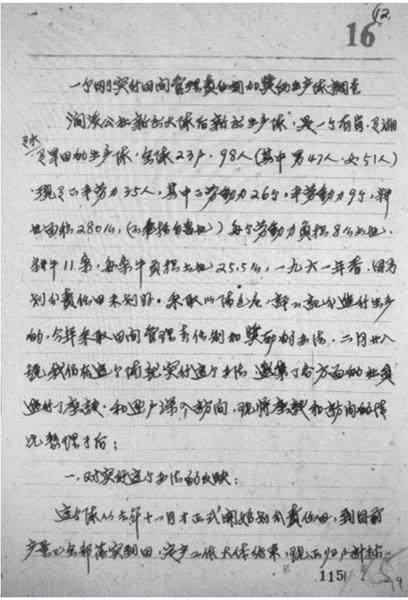

1961年嘉山縣简溪公社于新社大队实施“责任田”后农业生产情况开始好转,图为《一个刚实行田间管理责任制嘉奖的生产队(指于新社大队—编者注)调查》

改变了农业生产水平陷入困顿的局面。实行“责任田”方案后,嘉山县农业生产情况有所恢复。以明光公社林庄大队五里墩生产队为例,自“大跃进”以来,受“高指标”“共产风”的影响,粮食产量逐年下降,1957年平均单产115.5公斤,1960年下降到68公斤,比1957年下降59%。1961年年初推行“责任田”后,五里墩生产队社员的生产积极性大幅提升,包产2.5万公斤,包工21960公斤,平均单产99公斤,与1960年相比,增加了68.6%。

改善了农民的生活质量与生活水平。从1958年开始,由于“五风”现象的存在,农民的生产生活受到严重影响,“共产风”平调物资的同时,粮食产量大幅减产。由于基层干部不关心群众生活,强迫命令、瞎指挥等情况始终存在,农民生活水平严重下降。许多农民出现了营养不良、浮肿病等病症。“据统计,在1960年,特别是春季,全县发生浮肿病1.3043万人”。这一情况随着“责任田”的实践得到改善。1962年6月,中央政治局委员李富春写信给刘少奇、邓小平并书记处同志,报告他在嘉山县的调研情况。在信中,李富春这样写道:“本月16日路经安徽滁县专区嘉山县管店公社,看了车站、邱郢两个生产队部分麦收,并同一些农民谈了话。他们说生活也比去年好了,没有浮肿病和逃荒的了,用他们的语言说是‘没有饿病的了。”

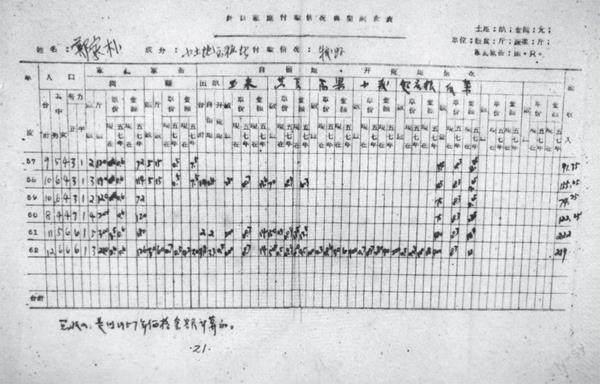

农民逐渐获得了家庭副业的自主经营权,增加了经济收入。1958年,随着人民公社化运动的开展,农民手中的自留地与饲料地等生产资料被收回,很难维系家庭副业的经营。以嘉山县明东公社赵府大队为例,社员赵志云夫妻由于无法储备足够的饲料,家里喂的一头猪不得不卖掉。伴随“责任田”的推行,很多社员可以重新经营家庭副业。社员王庆珍通过积极开展家庭副业的经营,在1961年卖小猪30头,糙猪3头,获得了1650元的收入。

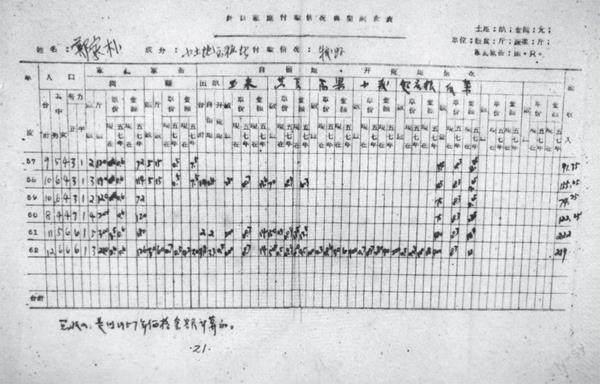

1957—1962年嘉山县明东公社赵府大队某社员《家庭副业情况典型调查表》

嘉山县“责任田”的争议与夭折

一、嘉山县“责任田”推行过程中的争议

整体而言,嘉山县委推行“责任田”的做法取得了积极效果,农业生产恢复的同时,农民生活水平得到了改善。然而,并不是所有的农民对“责任田”方案都抱以支持的态度,反对“责任田”方案的声音也不在少数。1961年4月,嘉山县县委调查组在管店大队原杏安小队进行调研。该小队共56户,其中困难户就有37户。受家中缺乏劳动力的影响,该生产小队的农民普遍反对“责任田”办法。例如社员刘国珍,一个人带三个孩子,其中两个孩子处于生病的状态,尽管生产队划分了“责任田”给她,但由于丈夫早逝,在没有公社扶助的情况下,生活只会愈加艰难。又如社员王怀连,家里是两位老人带一个13岁小孩。由于身体有病,孩子又不足以独自承担繁重的农活,面对生产队推行“责任田”的做法,老人无奈地说道:“我在家划一点田,没有人做,将来挺受饿,不如早找出路好。”

1962年3月初,在嘉山县委召开的会议上,一些干部通过列举“责任田”的种种害处,要求立即停止“责任田”方案。例如,张八岭公社代表朱长信、骈宜全认为“责任田”从实质上就是“单干”。朱长信、骈宜全认为,“责任田”方案的落实,不仅助长了两极分化,也削弱了集体经济,更是破坏了工农联盟。又如,涧溪区白沙王公社书记李永康说:“去年要推行这个办法,我当时就有两怕:一怕五统一执行不起来;二怕完不成产量任务。但当时未敢讲,后来征购,下面总是留好粮,卖孬粮,猪鸡包购任务总是不落实,队干只顾群众,不顾国家,这样再不改变,今后问题会更大。”尽管在会议上,有干部提出“责任田”的好处,如古沛区的一位干部代表说道:“讲实际情况,‘责任田后几十岁老头子积极性都调动起来了。”然而,在当时喊打声已起的大环境下,支持“责任田”的声音已经是微乎其微,无法引起重视了。

1961年管店大队实施“责任田”方案后的情况汇报

二、嘉山县“责任田”的夭折

1962年3月,随着安徽省委下发《改正“责任田”办法的决议》,嘉山县委开始着手改正“责任田”。然而,改正“责任田”的过程并不顺利。改正“责任田”的过程中,甚至出现了社员对抗基层干部的情况。如明东公社板桥大队梁家和,在改正“责任田”时,公开向大队书记秦以祥说:“‘责任田一改,我们就完蛋了,像60年那样吃不饱、饿肚皮。”并鼓动社员说:“如果要改‘责任田,干脆外出帮工。”吴郢大队前桑生产队的社员,甚至在干部办公室门前的大树上涂上标语:“前桑门口一棵树,今年土地分到户,今后不会有困难,不要政府来照顾。”截至1962年年底,嘉山县全县只有512个队改正“责任田”。面对改正“责任田”过程中遭遇的不顺利,嘉山县委专门下发文件,要求生产队贯彻政策,继续做好思想教育工作的同时,建立健全生产队经营管理的各种责任制度,并从县直机关抽调一批有农村工作经验的得力干部组成工作组,进入基层,改正“责任田”。最终,嘉山县“责任田”在1964年全部改正。

“责任田”的推行,使农业生产水平提高的同时,农民的生活状况也得到了改善。尽管“责任田”方案最终被错误批判,但是,“责任田”的推行让身处困境的广大农民看到了美好生活的期望,也为1978年开始的农业经济体制改革的实施与家庭联产承包责任制的最终确立,积累了宝贵的经验。

(责任编辑 崔立仁)