毛泽东《才溪乡调查》诞生记

2023-11-28钟兆云

钟兆云

毛泽东前两次才溪乡之行

《毛泽东年谱(1893—1949)》记载了毛泽东1930年6月上旬的大事:“同朱德率领红四军从寻乌出发,经闽西武平到上杭……部署红四军在闽西分兵发动群众,随后到才溪作社会调查。”

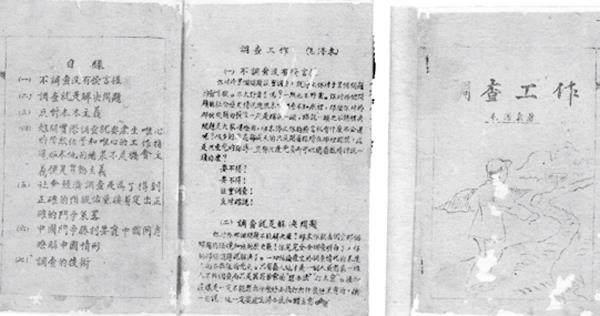

1930年5月,为了反对红军中存在的教条主义思想,毛泽东专门写就《调查工作》一文(该文一度遗失,1960年初在福建龙岩重新发现后,毛泽东作了修订并改名为《反对本本主义》),提出“没有调查,没有发言权”的著名论断,号召“到群众中作实际调查去”,最后对如何做好调查提出了七点具体办法。毛泽东的才溪之行,便是这样的身体力行。

毛泽东了解才溪群众生产、生活的第一站在西溪村,陈美兰的诉苦引起了他的关切。1929年才溪暴动后,陈美兰家分到了三间平房,还没高兴多久,就不慎着火烧了两间,全家五口人拥挤一室。她和老伴体弱多病,守寡的儿媳带着两个孩子,家中劳力少,生活困难,不知今后的日子怎么过。当晚,毛泽东便召集才溪区委、区苏和乡苏干部开会,提出帮助陈美兰解决灾后生活问题。第二天,在乡苏干部带动下,邻里乡亲有力的出力,有料的献料,很快就帮陈美兰家修建起了房子。

《调查工作》(后修订并改名为《反对本本主义》)

才溪的许多青壮年都当红军上前方去了,留在乡村的妇女既要生产,又要支前,会遇上哪些困难呢?毛泽东专门召开妇女代表会,得到的回答是:她们样样工作都能承担,就是犁田、耙田、莳田有困难,而且水牛专会欺生,爱和她们耍脾气,有人摔倒过好几次还是没法驯服它。毛泽东同情中却也不忘鼓劲:妇女扶犁的确是件新鲜事,不会,可以学嘛,相信你们不仅能学会犁田、莳田,还能学会当家、管家。

看到眼前这位高个子红军首长说话和气在理又风趣,妇女们原先的拘束感很快就消失了,纷纷表示不仅要学会当家管家,还要搞好生产支前。毛泽东又问她们对政府号召的生产支前是否乐意,妇女们你一言我一语,说的是:过去我们终年做牛做马,还是“日里无粒喂鸡米,夜幕无颗老鼠粮”,暴动前后两重天,现在分田分地闹翻身了,生产支前理应当。

在耕田队长会议上,毛泽东问了耕田队成立和所做工作后,指出:光是拥护红属还不够,还要团结起来闹革命,组织起来搞生产,耕田队是不是可以提高一步叫劳动合作社?他打着手势作了个生动的比喻:一户人盖一座房子,需要几个月时间,如果组织起来,你出力他出料,一个星期就可以盖起来了。他进而建议:我看完全可以开展一个村帮村、邻帮邻、一村帮一户、百人帮一人的互助活动。

除了调查会,毛泽东还马不停蹄地深入基层访问群众,并到红军家属孔菊姑家嘘寒问暖。孔家是才溪唯一的独姓,扩红时,她的独生子孔宪章多次谢绝苏维埃政府的“照顾”,坚决要求参加红军,还动员了30多名青壮年一起参军。毛泽东向孔菊姑和她的儿媳妇表达了红属光荣的致敬,叮嘱苏维埃政府要组织干部群众上门帮助解决困难,特别是解决犁田耙田那样的重活。

区乡干部大都不识字,上级发来的文件、报刊看不懂。毛泽东很关心才溪的文化教育情况,针对一些干部和赤卫队员不识字照样干革命的认识,循循善诱:不识字,干革命只能完成部分任务,譬如站岗查路条,你不识几个字怎么去查,怎么辨别真假?干部和赤卫队员们深有感触:暴动前斗字不识苦连天,世世代代受欺骗,现在掌权了,可不能再做睁眼瞎子了。

报名识字学习的人很多,可日校才一两所,容纳不下。毛泽东了解情况后,建议扩大学校,还可以办夜校,教师也不用太多,有一两个就行,学生白天学了十个字,晚上就教其他人十个字,有那么几个就可以教很多人,今天学几个,明天学几个,积累起来就多了。

很快,才溪干部群众识字学文化火热起来。日校、夜校因陋就简,办起了一所又一所。每个村头路口都有识字牌,上面写着“扩大红军、拥护红军”等字样,儿童团员负责教懂每个过路的人。识字班设在群众家里,每隔五天由儿童团员送字上门,小手把着大手教;逢圩日,读报团给群众读《斗争》《红色中华》等革命报刊,把革命的道理、党的政策撒播在工农群众心里。入夜,松火如同白昼,妇女带着小孩,老人拄着拐杖、提着灯笼赶来学习……《青年实话》第3卷第8号报道,通过文化学习,才溪妇女“能看《红色中华》与写浅白信的约占百分之六。能看路条与打条子的约占百分之八……如检查普通的路条,妇女占百分之三十”。有人还为此编唱了山歌《贫苦农民掌文权》:“世世代代受欺凌,斗字不识苦连天。红军号召学文化,情深意重记心间。白天冇空(没空)晚上学,老师不够学生兼。一人教十十教百,贫苦农民掌文权。”

在敌人的军事“围剿”和经济封锁下,苏区的药材来源缺乏。才溪的几家私人药店趁机抬高药价,私医大肆敲诈勒索,小病要现金,大病要送鸡送鸭,出诊要用轿子抬,群众为求医问药吃了不少苦头。毛泽东了解这些情况后,指出:山区药材来源很丰富,采回怎样加工,研制成什么药丸、处方,区乡都要很好组织,总之一个乡要有一二个医生,把医生組织起来,生活上给予一定的照顾,群众的疾病是可以解决的。根据这个建议,区苏政府发动群众利用劳动间隙和农闲季节,上山采集中草药,回来加工研制成需要的药,办起了药材合作社,除满足当地所需外,还能供应附近的红军医院。

毛泽东身着粗布便衣,脚穿黑色布鞋,白天经常跟群众一块劳动,晚上走家串户搞调查,深受欢迎和尊敬。才溪群众只晓得他是个顶大的官,没架子,有学问,直到他离开后,才知道他就是大名鼎鼎的毛委员。陈美兰的房子不出半个月就建好了,感激涕零的她,叫儿媳做了一盆香喷喷的糍粑要给共产党的大好人毛委员送去,得知毛委员已离开,她喃喃地说:大好人什么时候再来呢,一定要到我新房做客呀!

古田会议已开过半年,毛泽东把才溪作为践行古田会议精神的试点,边调查研究,边指导才溪苏区贯彻落实古田会议精神、建设巩固的革命根据地。此后,才溪区委、区苏和各乡苏干部,都把毛泽东关于要完成好“两大任务”的嘱托牢记在心头,落实于行动。

根据毛泽东的建议,才溪乡创建了中央苏区第一个劳动互助组织—劳动合作社。它在耕田队的基础上,以乡为单位,选举了劳动合作社委员会,设主任一人,每村一名委员。在委员会的领导下,有组织有计划地统一调配劳动力。这样既调剂了劳动力的余缺、发展了生产,又保障了人民的生活,大大激发了群众的生产热情。才溪上下到处都是热气腾腾、蓬勃兴旺的景象,山歌唱出了喜悦心情:“同志嫂,笑呵呵,写信告诉红军哥:乡里成立合作社,祝你前方唱凯歌……”

毛泽东第一次到才溪,印象极好,期望颇深。才溪也确实不负厚望,很快就以福建省“第一模范区”和中央苏区“选举运动的模范”“扩大红军模范乡”“节约运动的模范”等闪亮桂冠,以及“战地黄花分外香”的景象,欢迎他1932年6月第二次亲临。

《毛泽东年谱》记载他在1932年6月上旬的大事:“(6日)同叶剑英赴上杭县官庄。”“(8日)出席在官庄东路军总司令部召开的军事会议。”“(9日)同朱德在上杭官庄命令红一、红五军团从闽西驻地出发,回师赣南。”

官庄与才溪毗邻,看到才溪的变化后,毛泽东在区乡干部会上热情讲话:干革命要勇敢,要坚决,要不怕犧牲。搞生产要团结,要艰苦奋斗。你们能深入群众,和群众打成一片,既能和群众一起闹革命,又能帮助群众解决困难,这很好。如果光叫群众去参军、要公粮,你给了群众什么?如群众的劳动问题、生活问题、疾病问题都要帮助解决。最重要的就是发动群众互相帮助。

有了才溪乡的试点,才溪区委、区苏统一认识,把大办合作社、办好合作社当作发展经济、改善群众生活的大事来抓。才溪区乡很快就冒出了14个消费合作社,群众众口一词:合作社第一好!

毛泽东第三次来到才溪乡与《才溪乡调查》形成

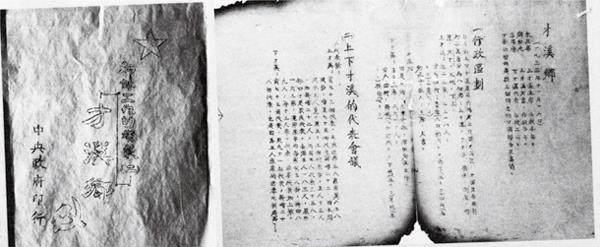

《毛泽东年谱》记载他在1933年11月下旬的活动:“长冈乡调查结束后,随即率中央政府检查团到福建上杭县才溪乡进行调查,先后召开由工人、农民和乡干部等参加的各种类型的座谈会,还走访红军家属和贫苦农民,对乡苏政权建设、扩大红军、经济建设、文化教育等问题进行了详细的考察和研究。随后,写出《才溪乡调查》(原题为《乡苏工作的模范(二)—才溪乡》)。”

革命战争年代,毛泽东一直重视调查研究,1931年在起草《总政治部关于调查人口和土地状况的通知》中进一步提出:“我们的口号是:一,不做调查没有发言权;二,不做正确的调查同样没有发言权。”他的第三次才溪之行,正是对此口号的又一次践行。

警卫员陈昌奉如是回忆1933年11月的才溪之行:“我们是从瑞金出发到长汀,乘船沿汀江而下,经河田、三洲、水口、回龙至官庄,然后步行到才溪。随同主席一起到才溪的还有中央通讯排的警卫班。这次主席到才溪,……调查、了解才溪在粉碎敌人经济封锁、农业耕田队、劳动互助社、扩大红军、优待红属、生产支前、查田运动等方面的经验。”

赣南长冈乡的调查刚完,毛泽东顾不上休息,一路风尘直奔闽西才溪。他要来更深入地了解这个模范乡、模范区,树立典型,以粉碎机会主义者对根据地的种种诬蔑,并为即将召开的中华苏维埃第二次全国代表大会作准备。

毛泽东一行被安排住在才溪区苏维埃政府隔壁列宁堂(区工会所在地)的左边厢房里。随同来的中央通讯排的警卫班战士,全睡在下厅临时搭起的大铺上。

翌日早饭后,才溪区委书记、区苏主席和各部部长20多人应约来到列宁堂,汇报扩红、优待红属、生产支前、文化教育等方面的情况。曾任才溪区苏维埃政府副主席的钟福春,回忆毛泽东的此次调查:“他们有的带斗笠,有的带雨伞,毛主席带的是雨伞,他们来时区苏还做了豆腐买了猪肉作了简单的招待。毛主席记录用钢笔,讲话很有趣味,大家都很爱听。他说:‘才溪工作做得不错,要保持下去,不要骄傲。”

在工人代表、贫农代表和耕田队长等调查会上,毛泽东根据列出的调查项目口问手写。客家话听不懂时,他便请上才溪乡文书阙绍光做翻译。他问得非常细致,诸如暴动前后土纸和黄豆的价格如何、铜片兑多少价等等。有时大家答不上,他就和和气气地换一个问题,时不时起身给开会群众发烟、倒茶。曾任才溪区肃反委员会主席、上杭县委组织部部长的王文桥回忆:“调查会我坐在主席对面。毛主席讲普通话,我听得懂,他问了银毫子暴动前后买同一种东西各花几个,土纸的价格,当问到黄豆暴动前后的价格时,大家答不上,是我借买烟为名到光荣亭边的合作社问清楚的。这个会整整开了一天,中午饭在区苏吃的,我们一个人一个饭包,毛主席是在区苏隔壁吃。”

为了把调查做得更深入,毛泽东决定到上、下才溪乡驻村调查。警卫员吴洁清担心太劳累,建议开个名单请有关人员来。毛泽东耐心开导他:做调查研究工作应该有张良求师的精神,想要“欲穷千里目”,就必须先下楼去,然后“更上一层楼”,这才能站得高看得远,如果既不愿下楼,也不愿上楼,单想“欲穷千里目”,天下哪有这种便宜事?!

《才溪乡调查》(原题:《乡苏工作的模范(二)—才溪乡》)

吴洁清等人不住地点头,毛泽东又说:没有满腔的热忱,没有眼睛向下的决心,没有求知的渴望,没有放下臭架子甘当小学生的精神,是一定做不好调查的。后来,毛泽东在《农村调查》一文的序言中这样写道:“我给他们当学生是必须恭谨勤劳和采取同志式态度的,否则他们就不理我,知而不言,言而不尽。开调查会每次人不必多,三五个七八个人即够。必须给予时间,必须有调查纲目,还必须自己口问手写,并同到会人员展开讨论。……必须明白:群众是真正的英雄,而我们自己则往往是幼稚可笑的,不了解这一点,就不能得到起码的知识。”

毛泽东在扶田、下坑等地分别访问了红军家属,从拉家常入手,了解群众的经济生活和扩红情况。在烈士林俊家,毛泽东拉过一条长凳坐下后,给林父递上一根烟,笑容可掬地问日子过得好不好,政府有没有优待,有哪些照顾?生产、生活有什么困难?林父有点结巴,听说中央首长亲自来访,一激动,结巴得更厉害。毛泽东和气地拍着他的肩,请他慢慢说。

毛泽东指着光荣匾和“红军家属优待证”问起优待情况,林家儿媳快人快语地列出几大好处:挂着证章看戏,可坐最前头;拿着证件买东西,照市价减半成,不但可以先买、买足,手头紧时还可以赊账,赊一圩两圩三圩都行,还时,米、豆都可替。看病,药价也减二成。平时党团员来做“礼拜六”,逢年过节政府前来慰问,柴米油盐都想到了。

毛泽东称陪同的才溪区苏维埃政府主席黄来书工作做得周密。黄来书报告,苏维埃政府根据工作需要设立了许多委员会,委员会由群众选举满意的代表组成,委员会在关心群众生活、优待红属时,也很好地加强了苏维埃政权建设。毛泽东听了满意得点头称好,并说就是要使苏维埃政府与民众的关系日益密切,这将使一切苏维埃工作的执行获得雄厚的力量。

群众越聚越多,不一会儿,房子便显得拥挤了。毛泽东建议搬到屋外,他大声问:扩大红军是强迫的吗?你们愿意让孩子让丈夫当兵吗?群众的回答很热烈,众口一词都说参军光荣。黄来书介绍:我们区一家两人参军的有200户,三人参军的有46户,四人参军的有7户,五人、六人参军的各有1户,青壮年男子88%都上前线去了。

跟随毛泽东同来的《红色中华》编辑王观澜,情不自禁地说:才溪乡的扩红,证明“群众不愿当红军”是瞎说的。

毛泽东认为,一切结论都产生于调查情况的末尾。对某个问题不作切实的调查便发言,那是闭着眼睛说瞎话。饭前饭后,地头田畔,是毛泽东做调查研究工作的最佳时间和空间。群众见他和蔼可亲,常常主动过来聊天。一见面就可以谈“知心话”,用不着说“应付话”,毛泽东很快掌握了真实情况,警卫员说他深入见真情。有时毛泽东刚吃完晚饭,筷子还没放下,便有人来谈心了,越聚越多,点着油灯或松火,一谈就是半夜。

跟随毛泽东搞调查,一直是紧张的,不停地跑路,不停地提问,不停地思考。警卫战士交谈时说,毛主席是不耻下问、最有耐心的人。孔夫子“入太庙,每事问”,毛泽东搞调查,也是“每事问”。调查中他问得那么多、那么细,有时问干部和群众后,散步时还常常自问自答,时不时还和警卫战士一道设问、反问。整理调查手记也是细心认真。

一次调查回来途中,警卫员陈昌奉满怀敬意地说:乡亲们都说主席是世界上最好问的人。毛泽东笑笑,说:搞调查就是要多问几个为什么,一问不明,再问,再问不明,三问,穷问,追根究底地问,直到问明,把事情的来龙去脉搞懂为止。接着,他就考问起了陈昌奉:一个乡有这么多的人出去当红军,你说,这项工作是怎么做的?陈昌奉回答:先搞政治动员,扩红任务一来,各乡开党、团支部会动员讨论,骨干带头报名,女同志组织宣传队,出墙报,开山歌扩红会。毛泽东听后,开导他:小鬼你只说了一点。这样大量扩红,不仅要进行广泛深入的宣传鼓励和充分优待红属,还要从经济上、生产上去彻底解决问题。只有拿经济上的动员配合着政治上的动员,才能造成这股扩红热潮啊!

对才溪妇女,毛泽东有说不出的赞赏。三到才溪,不管白天晚上、村前村后、山岗田头、村头集镇、大会小会,都有她们组成的民歌队演唱扩红山歌,动听感人,诸如《扩大红军》《十送郎》《十劝妹》等,他都听熟了。他觉得,才溪妇女支持革命、深明大义。才溪妇女耕田队队长李鼎娣代表才溪妇女送来25双草鞋,他问起草鞋的制作情况后,捧着这些一针一线用心血制作的草鞋,眼睛有点潮,这就是革命的群众啊!

毛泽东决计多抽出些时间和妇女姐妹们聊聊,多听听她们的心里话。

新世紀之交,年近八旬的王维锦指着屋前的田间小路,动情地向笔者介绍:70多年前,毛主席第三次来才溪时,他由上才溪乡苏维埃主席卓兴华陪同,就是从这条小路到我们家的。他穿着便装,戴着一顶好大的草帽,看见母亲正在红军公田里锄地瓜草,他把裤脚一卷,一起锄草……

当时王维锦的父亲王兴旺在外县苏维埃政府任职,母亲林宝姑用一碗白开水和几截地瓜招待了这位远方来客。王维锦回忆了母亲生前曾多次讲述的那段历史:当时一般群众不知道来的这位瘦高个就是毛委员,只晓得他是红军的大干部,都觉得他为人随和,说话很亲切。毛委员拉了不少家常,得知林宝姑的丈夫在外工作,就问她需不需要政府的帮助。林宝姑说自己是红军家属,生产建设要走在前头,不能增加政府负担。毛泽东听后很高兴,拿起一条红皮红心地瓜说:我们的革命就要像它一样,红皮红心!

几天后,作为上才溪乡妇女代表,林宝姑接到通知参加调查座谈会。会议在晚上召开,劳作了一天的妇女们,有的难免打起了瞌睡。毛泽东见状,便停住手中的铅笔,打趣问道:你们进入梦乡便可和男人团聚了,男人当红军去了,你们想不想他们?会不会自由变心啊?问得如此有趣,妇女们不禁笑起来,纷纷摆手表示:想是会想,但不会变心,男人上前方打“白狗子”,我们在后方搞生产支援,前方后方心连心都是干革命,不会变心的哩!气氛一下子就活跃了,再没有人打瞌睡了。

林宝姑回忆:“三个晚上的调查会我参加两个晚上,每天两个钟头,第三个晚上孩子病了,我没去。那时主席没有公开身份,识得他的人也不会说,我们只知道是上面来的大干部,过后,卓兴华才告诉我那个40岁左右的人是毛主席。”

另一个上才溪妇女代表兰香莲回忆:“主席穿的是黑色便衣,戴了帽子,用铅笔记录,开会时由阙绍光做翻译。”

在劳动中接触群众,和群众真正打成一片,才更能深入地了解民情。一天傍晚,毛泽东路过一户门口挂有光荣匾的人家,见一位老大娘在院内劈柴,便上前微笑致意,并不由分说地抢过斧头劈了起来,他边劈边拉家常:大家都砍柴,又要烧,又要卖,栽不栽回去呀?老人要他不用操心,柴(才)溪柴(才)溪,四周都是山,砍了长,长了砍。毛泽东说:坐吃山光,光砍不栽,时间久了难免变荒山。依我看,乡亲们要有计划砍,今年砍这山,明年种那山,砍种两不误,青山常在水长流啊。在一旁帮忙堆柴的区苏干部和老大娘听后,连称新鲜、有道理。毛泽东劈完柴洗手时,见这户农家把山上的泉水用竹笕引到家里用,称道不已,还说你们也可以用这种办法把山上的水引到旱田里去,稻子就可种,就可活了。

毛泽东得知人称“老民政”的区苏干部连续几天都领着劳动合作社一帮子人,给无劳力的军烈属干重活,晒谷入仓,很是感动。去他家串门时,只见他老伴正为自家的活儿发愁,毛泽东说你的老民政做得对啊,不用着急,我们不是帮忙来了嘛。边说边和警卫员吴洁清拉开架式干开了。当“老民政”来到晒谷场看到那高瘦个时,真有点不敢相信自己的眼睛:这不是毛主席嘛?毛泽东也认出了对方,不禁为巧遇大笑:你不就是那年在河田夜渡上杭的船工吗?那回我们还一起吃水浸过的炒米锻炼胃口呢!“老民政”一边埋怨老伴不该让毛主席劳动,一边让老伴快去做饭,无论如何要留毛泽东和警卫员吃饭。毛泽东欣然答应,还风趣地说:我们帮工,你们管饭,这不也是劳动互助,两全其美嘛。

吃饭时,毛泽东望着丰盛的饭菜,笑着说:还家常便饭呢,看来你们的生活一定好过吧?“老民政”说,托毛主席的福,乡亲们不但吃饱了饭,还有余粮卖给红军和缴纳土地税,要不是政府的工作做得好,生产搞得好,我们才溪的后生仔,怎会八九十都去当红军?毛泽东激动地说:有人问,哪一种生活,哪一种政权,是群众喜欢和拥护的呢?你的话,就替他们回答了这个问题。

回去的路上,警卫员吴洁清不解地问:为什么有人污蔑根据地不可能进行经济建设呢?毛泽东意味深长地说:我们党内一些自以为比谁都高明的主观主义者和不从实际情况出发的教条主义者,是应该来走走,才不会给我们的工作带来危险。

才溪这块不同寻常的热土,让毛泽东在调查研究中,尤其是1933年半个來月的集中调查中,收获了更翔实有力的资料。“上才溪全部青年壮年男子(16岁至55岁)554人,出外当红军、做工作的485人,占88%。下才溪全部青年壮年男子765人,出外当红军、做工作的533人,也占了70%。”“这一铁的事实,给了我们一个有力的武器,去粉碎一切机会主义者的瞎说,如像说国内战争中经济建设是不可能的,如像说苏区群众生活没有改良,如像说群众不愿意当红军,或者说扩大红军便没有人生产了。我们郑重介绍长冈乡、才溪乡、石水乡的光荣成绩于全体工农群众之前,我们号召全苏区几千个乡一齐学习这几个乡,使几千个乡都如同长冈、才溪、石水一样,成为争取全中国胜利的坚强的前进阵地。”毛泽东在《才溪乡调查》中,对革命前景充满了信心。在这篇1.2万字的报告中,毛泽东在介绍才溪乡苏维埃代表会议的结构、代表的政治表现等基本情况后,旗帜鲜明地提出,只有政治动员和经济动员相配合,才能造成扩大红军的热潮,也才能建成革命胜利的前进阵地。

(责任编辑 黄艳)