技术治理的研究谱系与理论反思

——基于Citespace 的文献计量分析

2023-11-27何立军袁小平上海交通大学国际与公共事务学院上海00030南昌大学公共政策与管理学院江西南昌33003

文/何立军 袁小平(.上海交通大学国际与公共事务学院,上海 00030;.南昌大学公共政策与管理学院,江西南昌, 33003)

一、研究概述

治理概念可谓是当代社会科学领域里备受瞩目的“宠儿”,“时髦”程度与概念本身的边界一样可望而不可即。①Jessop B.,“The Rise of Governance and the Risks of Failure:The Case of Economic Development,”International Social Science Journal,No.50,1998,pp.29-45.自近代以来,科学技术作为治理中极其重要的维度,日益受到广泛而深入的关注。当前实践界和学术界都高度重视治理同技术的关系问题。无论是对“第四次工业革命”②Vicente P.N.and Dias -Trindade S,“Reframing Sociotechnical Imaginaries:The Case of the Fourth Industrial Revolution,”Public Understanding of Science,Vol.6,No.30,2021,pp.708-723.“信息社会”③戴长征、鲍静:《数字政府治理——基于社会形态演变进程的考察》,《中国行政管理》2017 年第9 期。“数据化时代”④Micheli M.,Ponti M.,Craglia M.and Berti Suman A.,“Emerging Models of Data Governance in the Age of Datafication,”Big Data & Society,Vol.2,No.7,2020,pp.1-15.等经济社会领域所产生的重大转型进行的大量谈论,还是电子政务系统、大数据、类Chatgpt 技术⑤周智博:《ChatGPT 模型引入我国数字政府建设:功能、风险及其规制》,《山东大学学报》(哲学社会科学版)2023 年第1 期。在公共治理领域中的实际应用,均将技术视作治理的重要支撑。“技术治理已成为当代社会治理持续推进和加深的基本趋势。”⑥刘永谋:《技术治理的哲学反思》,《江海学刊》2018 年第4 期。廓清技术治理概念的内涵及发展逻辑不仅是回应各方争论的需要,也是进一步提出公共政策建议的前提。质言之,技术治理的发展与成功,无疑要激荡开技术治理无所不能的“幻想”⑦韩志明:《技术治理的四重幻象——城市治理中的信息技术及其反思》,《探索与争鸣》2019 年第6 期。,弥合概念价值取向不同的“视差”⑧柳亦博:《治理理论的“视差”:术道分离与术道合一》,《探索与争鸣》2021 年第11 期。。

治理本意是指包括“操纵”“指导”“引导”在内的技术性管理活动,历来便与技术有着纠缠不清的关系。回顾漫长的学术史会发现,对治理与技术二者关系的讨论大致形成了两种论调。一种是强调治理中对知识、策略和权力等“软”技术运用的“技法”取向,如官僚品职分等的制度设计⑨阎步克:《中国古代官阶制度引论》(第2 版),北京大学出版社,2021 年。、户籍和土地等登记造册的行政艺术,这些软技术互为支撑并构成了传统中国帝制的治理空间。另一种是“装置”取向,主张将具体工具引入治理场景,本质上是把治理看作可以通过分类、计算、重组和优化的系统进程,关注组织效率、规章程序和量化统计。随着科学技术不断进步,“技法”和“装置”的边界日趋模糊,出现某种重叠,为技术与治理之间的张力与合力预留下了融合空间。因此,当我们讨论治理与技术关系时,始终绕不开两大核心命题:何为技术?如何将技术运用于治理过程中?

近年来技术治理一词使用得很多,虽然有着理念视差的深层因素,但更直接的诱因是科技进步与社会发展间的互动。自19 世纪下半叶以来,现代科学技术作用于改造自然界的巨大力量极大彰显,欧美一些学者主张把自然科学技术运用到社会变革和公共治理中来,提高技术专家在公共政策中的地位,以实现社会运行的理性化,尤其是政治活动的科学化。⑩刘永谋:《技术治理的逻辑》,《中国人民大学学报》2016 年第6 期。大萧条对社会运转效率的掣肘催生了以北美技术治理运动为代表的技治主义力量,推动着技术治理思想向实践应用的转变,为技术治理概念确定下科学管理和专家政治两条基本原则。当下正值以现代信息技术为基点的科技革命浪潮,前沿技术提供了科学管理所必需的社会计算手段,同时科技专家对技术的掌握也动摇了国家主导社会治理的绝对权力,从而为技治主义的当代复兴提供了基础。

在中国面临百年未有之大变局中,技术革命同样起着重要的推动力。从“总体支配”到“技术治理”的国家治理演化历史,正是技术与治理改革、治理创新相互依存共生的发展历程。①陈锋:《从整体支配到协商治理:乡村治理转型及其困境——基于北镇“钉子户”治理的历史考察》,《华中科技大学学报》(社会科学版)2014 年第6 期。技术越来越嵌入政府治理与大众生活的方方面面,为精准治理、数字治理、智能治理等目标理念提供了技术自信。中共十八大以来,网络强国、数字中国、智慧社会建设全面开启。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》明确提出:加快发展数字经济,建设数字政府、数字社会,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。学界也认为,转型期的中国需要充分认识、理解和把握科学技术与公共治理的张力与合力以提高行政效率②刘永谋:《技术治理的逻辑》,《中国人民大学学报》2016 年第6 期。、促进社会善治③陈剩勇、卢志朋:《信息技术革命、公共治理转型与治道变革》,《公共管理与政策评论》2019 年第1 期。,这都离不开技术治理支撑。因此,如何建构起这些支撑及其与我国治理变革间的关系也是需要深入研究的重要议题。

近年来,随着中国的数字化进程加速推进,学界关于技术治理理论和方法的相关研究越来越多。但迄今为止,技术治理的概念、内涵依然尚未形成统一界定,也未形成成熟、公认的分析范式。在概念上,丁大尉等立足治理模式视角认为,技术治理主要是“通过合作、协商、伙伴关系、确立认同和共同目标等方式对技术生产实施管理,从而将现代技术的发展从单一的政府发号施令或政府决策转向多元主体参与”④丁大尉、李正风、胡明艳:《新兴技术发展的潜在风险及技术治理问题研究》,《中国软科学》2013 年第6 期。。在内涵上,颜昌武等按由浅入深的层次将技术治理划分为技术作为治理对象的技术治理、技术作为治理手段的技术治理、技术作为治理机制的技术治理、技术作为治理理念的技术治理等。⑤颜昌武、杨郑媛:《什么是技术治理?》,《广西师范大学学报》(哲学社会科学版)2020 年第2 期。在作用上,陈锋从政府治理角度提出,技术治理主要是通过强调权力行使的规范性以及通过不断改进程序和精细技术来发挥其治理职能,依靠“行政吸纳政治”逻辑进行社会建设。⑥陈锋:《从整体支配到协商治理:乡村治理转型及其困境——基于北镇“钉子户”治理的历史考察》,《华中科技大学学报》(社会科学版)2014 年第6 期。同时,技术治理从大众话语逐渐过渡成为一个独立的学术热点,且有成为独立分析范式的趋势。然而,从技术治理所涉及内容来看,技术治理要成为一个独立分析范式,还需要更进一步的探究。比如,既然技术治理是专门研究领域,那么如何理解技术治理及其与国家和社会间的关系?技术治理同行政管理和权力统治之间有什么本质区别?技术治理是否形成了成体例的研究范式?等等。对这些问题的回答,实际上也是对“国家—技术—社会”关系演进的某种探究。因此,有必要对学界关于技术治理的研究文献进行计量分析,系统梳理技术治理的研究图谱与内涵、外延以及发展趋势,以期为数字中国建设奠定更加坚实的理论基础,提供更加有效的实践指导。

二、研究设计

(一)数据来源

为保证文献样本能覆盖技术治理领域的代表性研究成果,本文以CNKI 为检索平台,选择高级检索方式,将检索条件设定为主题=“技术治理”、期刊来源类别=“CSSCI”,进行中英文扩展后进行检索,共获得1132 篇文献,检索时间为2022 年10 月11 日。该主题下收录的CSSCI 文献最早是1998年熊凯航、徐龙合发表的论文,介绍了湿法水雾除尘技术在烟气治理上存在的问题及改进意见。①熊凯航、徐龙合:《湿法水雾除尘技术在机立窑窑尾烟气治理上的应用》,《中国环境监测》1998 年第3 期。但本文所理解的技术治理主要有三层含义:一是技术应用于治理之中,这里的技术包括自然技术和社会技术②社会技术的概念在19 世纪末20 世纪初得以明确提出。第二次世界大战前后到20 世纪50 年代末社会技术概念被明确界定,且被诸多思想家、诸多学科使用。20 世纪60 年代迄今,社会技术概念得以广泛应用,且受到技术哲学、社会心理学、社会学等为代表的社会科学的专门研究。参见“关锋、谢超:《社会技术:一种概念史的考察与梳理》,《洛阳师范学院学报》2016 年第6 期”和“刘永谋:《技术治理的哲学反思》,《江海学刊》2018 第4 期”。;二是一种治理形态或治理范式,主要是指治理技术化,这里的治理主要是指政府治理、社会治理领域,当然也包括经济领域的治理;三是针对技术的治理,主要回应技术发展过程中所产生的伦理、政治、社会、经济、社会、生态等问题,特别是负外部性问题。因此,为确保研究的精确性,笔者进一步进行数据清洗,人工比对和阅读每一篇文章的摘要、关键词等基本信息,剔除会议论文、书评、报纸上刊发的文章、无作者的文章以及重复刊发的文章等,综合筛选后得到有效文献1059 篇,而后将其全部选择后导出为Refworks 格式作为研究样本。

(二)研究方法

本研究主要采用文献计量法挖掘文献之间的内在关系,以Citespace 知识图谱可视化软件展示研究样本的相互关系,并结合Excel 等统计或图表软件进行辅助分析。一是文献基本信息统计。本文对文献发表基本趋势、学科分布、研究机构及学者和高被引文献进行分析,直观、多维呈现该领域研究概况,梳理研究力量的结构分布,挖掘技术治理演进的知识基础。二是热点主题与前沿趋势分析。本文通过对关键词的挖掘和分析,形成关键词共现图、关键词聚类图、关键词时线图和关键词突变图,多元、分时、动态探寻技术治理领域研究的内在联系、知识勾连、演进历程和前沿方向。三是基于上述分析,总结技术治理研究领域的总体特征,深入探索该领域所回答的主要问题,进一步探讨技术治理应用方向,为后续研究提供参考。

三、国内技术治理研究建制化过程的可视化分析

(一)研究趋势分析

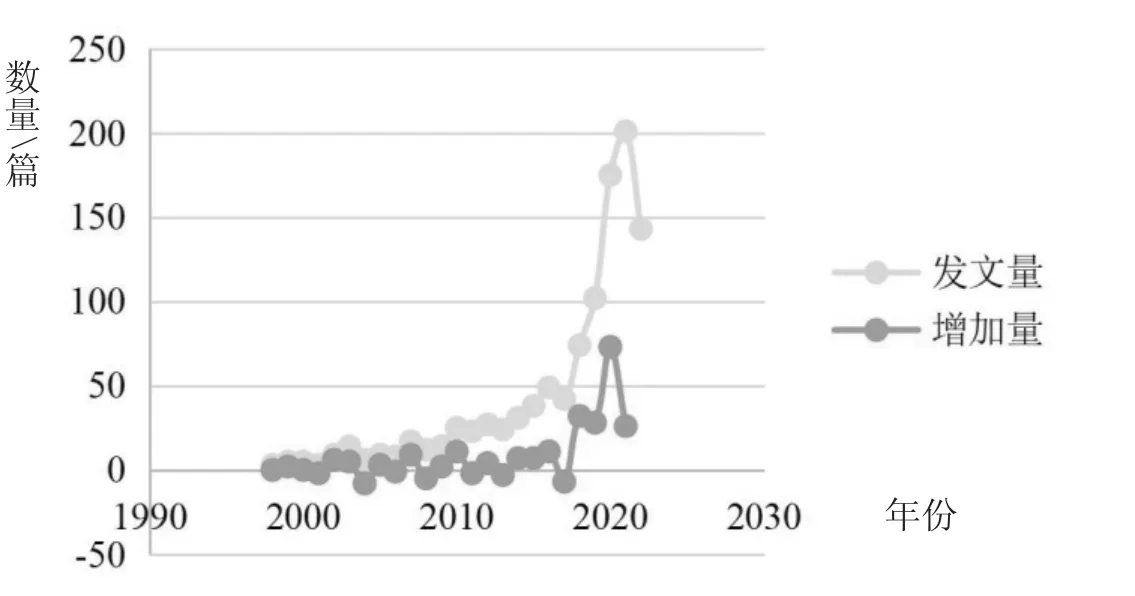

国内技术治理研究肇始于20 世纪90 年代末,本研究对1998 年以来技术治理领域1059 篇CSSCI 文献的发文时间进行了统计,结果如图1 所示。根据发文趋势,我们将研究进程大致分为两个阶段。

图1 1998—2022 年技术治理研究CSSCI 期刊发文数图

第一阶段为1998—2013 年,即技术治理研究的初始阶段。这一时间段年均文献发表数相对较少,每年有关成果产出低于30 篇,整体上处于基础知识积累期,但也可以划分为两个不同时段。第一时段以研究现代科学技术解决具体的生产生活问题为主,其大致时段约为1998—2003 年。如沈伯雄、朱坦对生活垃圾治理技术的研究①沈伯雄、朱坦:《城市生活垃圾治理过程的能源化技术》,《城市环境与城市生态》2003 年第16 期。、苏富民等对美术颜料废水治理的研究②苏富民、姜华、李海芳:《美术颜料废水治理技术》,《城市环境与城市生态》2003 年第16 期。、吴文庆等对水葫芦治理技术的研究③吴文庆、洪渊扬、秦双亭:《水葫芦治理技术的初步研究》,《上海环境科学》2003 年第12 期。等。第二时段是2004—2013 年,技术治理引入社会科学领域,研究重点是公共治理、企业治理问题的技术化解决方式。尤其是2004 年苏竣、董新宇引入了科技全球治理理念,为研究国内技术政策发展和治理手段创新提供了新的视角和理论工具④苏竣、董新宇:《科学技术的全球治理初探》,《科学学与科学技术管理》2004 年第12 期。。这一时段的代表性研究主要围绕公司治理展开,如冯勤、纪松涛从工业革命视角研究企业治理与技术的内在联系⑤冯勤、纪松涛:《企业治理与技术的共同演进——工业革命的视角》,《科技管理研究》2005 年第12 期。;邢源源用实证研究方法验证了技术与企业治理结构匹配度是企业竞争力的关键因素⑥邢源源:《技术与企业治理结构:K 模型修正及实证检验》,《中国软科学》2006 年第5 期。;于骥基于治理结构与技术创新关系的理论分析,提出治理结构的改进方案,推动企业技术创新⑦于骥:《治理结构与企业技术创新的耦合性研究》,《求是学刊》2008 年第3 期。。

第二阶段为2014 年至今,即技术治理研究的爆发阶段。这一阶段文献发表篇数逐年上升,年均在30 篇以上。特别是2017 年以来,有关主题文献的年发文量大幅度增长。在这一阶段,技术治理这一研究主题逐渐成为热门课题,并逐渐兴盛于国家和社会治理研究领域。一方面,由于以大数据和人工智能等为代表的新兴治理技术手段的迅猛发展,技术治理手段得以在数据收集、信息分析和精准决策等方面超越以统计、度量及普查等为代表的传统技术,被广泛应用于国家治理和社会治理中,成为技术治理研究的最新趋势。另一方面,在举国上下着力推动治理体系和治理能力现代化的背景下,国家和社会治理模式日益趋向技术化、数字化。2020 年,以技术治理为主题的CSSCI 文献约201 篇,为史上最高。究其原因,新一轮科技革命和产业变革带来的人工智能技术和区块链技术与国家治理的融合,开拓了技术治理的研究方向,催生了治理范式的变革。比如,作为社会治理体系建设重要支撑的信息技术逐渐从“互联网+”转向“区块链+”。①韩志明:《从“互联网+”到“区块链+”:技术驱动社会治理的信息逻辑》,《行政论坛》2020 年第4 期。但从技术治理的文献量及发展趋势可知,目前技术治理相关研究处于急速发展阶段,距离趋于稳定、走向成熟仍有较大空间。

(二)学科分布分析

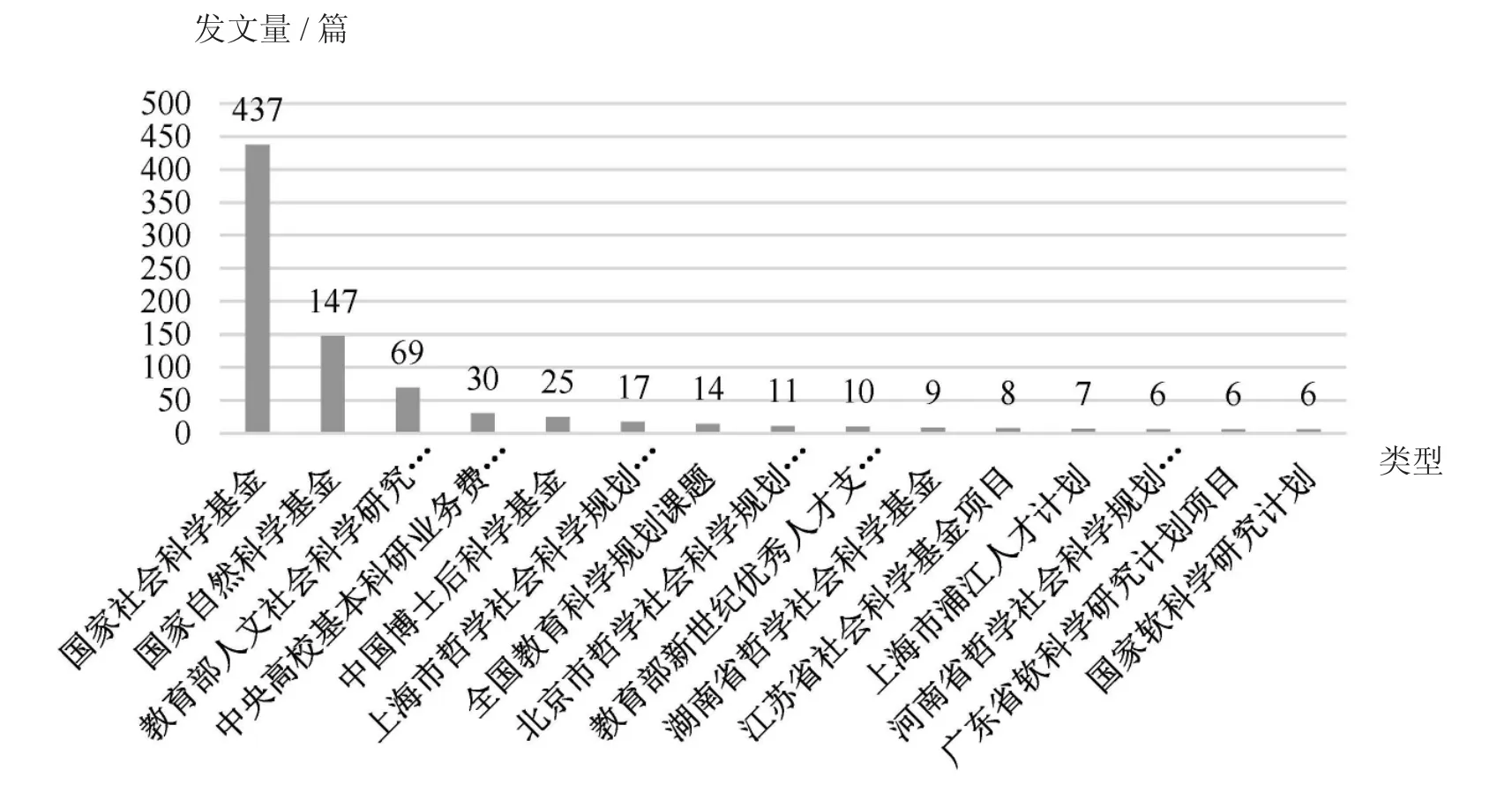

如前文所述,最早关于技术治理的研究是如何运用现代科学技术解决生产生活的具体问题,基本上都是隶属于自然科学领域,在环境学领域尤为突出。但随着技术治理介入国家治理和社会治理领域,社会科学对其研究日益深入,各类基金项目资助也日渐增多。如图2 所示,样本文献中约有50%以上得到基金支持,其中有437 篇得到国家社会科学基金支持,147 篇得到国家自然科学基金支持,69 篇得到教育部人文社会科学研究项目支持等。

图2 技术治理研究基金项目资助图

从学科分布情况来看,我国技术治理研究从萌芽时期的环境学或管理学等几个特定学科领域逐步发展到涵盖教育、计算机科学、社会学、新闻学等多学科领域。如图3 所示,在1059 篇文献中占比最多的9 个学科(分别为:公共管理379 篇、自然科学180 篇、经济学179 篇、工商管理178 篇、计算机及自动化153 篇、政治学112 篇、教育学58 篇、新闻与传媒41 篇、社会学与统计学33 篇。

图3 技术治理研究学科分布图①因研究文献存在学科交叉,故图示文献数量略大于检索数量。

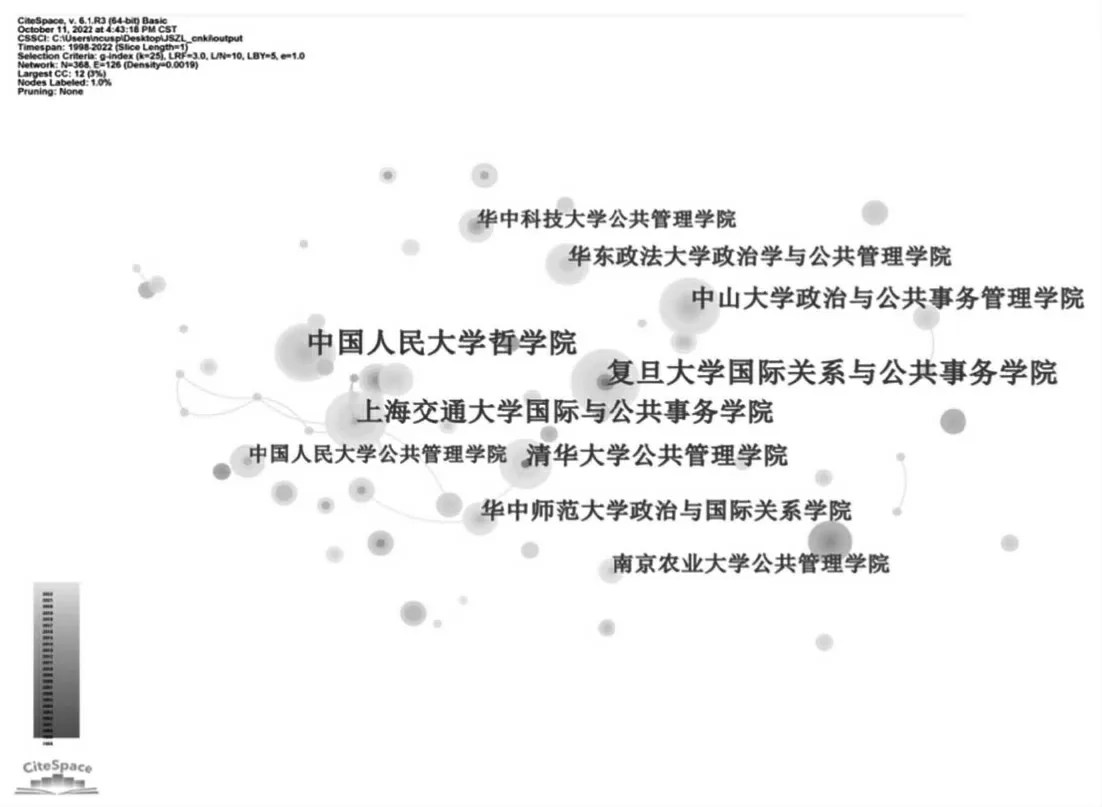

(三)核心研究机构分析

笔者利用Citespace 软件对研究机构进行共现分析,将TopN 阈值设为50、Threshold 值设为4(显示文献数大于和等于4 的研究机构),绘制出技术治理研究机构分布的可视化图谱(见图4)。从研究机构的特征上看,各大高校的公共管理学院是主要力量,这一点与国内技术治理研究学科分布趋同。从合作网络来看,目前国内技术治理研究机构之间的合作关联性十分松散,未形成明显成形的技术治理研究合作网络或合作中心。初步形成合作网络的是以上海交通大学国际公共事务学院为主体的研究集群,该学院在上海交通大学中国城市治理研究院和公共政策与治理创新研究中心两大研究机构基础上,与地方政府部门密切合作、建言献策,并与清华大学社会科学学院、哈佛肯尼迪政府学院等高校开展广泛合作,努力探索大数据应用实践及其规律,寻求学术发展和服务社会的融合。

图4 技术治理核心研究机构关系图

高校发文数据总量反映了各高校对技术治理研究关注的程度及其在技术治理研究领域的影响力。1998—2022 年存在25 年的时间跨度,按平均每两年发文1 篇的频率计算,发文量大于12 篇的高校可被视为技术治理领域重点高校。将隶属于同一高校的不同学院或研究机构的文献合并后,统计出各高校技术治理研究的文献数量,如图5 所示。从研究机构力量来看,关注度最高和影响力最大的是清华大学,研究成果共计44 篇;中国人民大学(41 篇)和上海交通大学(35 篇)分别位居第二、第三;中山大学(28 篇)、武汉大学(27 篇)、复旦大学(26 篇)、华东政法大学(25)、北京大学(23 篇)、华中科技大学(23 篇)、南京大学(23 篇)、华中师范大学(22)、重庆大学(22 篇)和浙江大学(20 篇)发文量均在20 篇以上;山东大学(19 篇)、西安交通大学(18 篇)、吉林大学(17 篇)、湖南大学(16 篇)、华东师范大学(16 篇)、厦门大学(16 篇)、中国科学技术大学(13 篇)也进入了技术治理领域重点高校行列。综合性大学文理工兼容并蓄,更容易进行学科交叉研究,把握技术治理研究的技术要求,在技术治理研究领域处于核心阵地。

(四)核心作者分析

将节点类型设置为作者,TopN 阈值设为50、Threshold 设为4(显示文献数大于和等于4 的作者),得到核心作者群(见图6)。图中连线的粗细程度与作者间的合作强度呈正相关关系,作者名字的大小与其文献数量也呈正相关关系,名字显示越大代表作者文章越多。

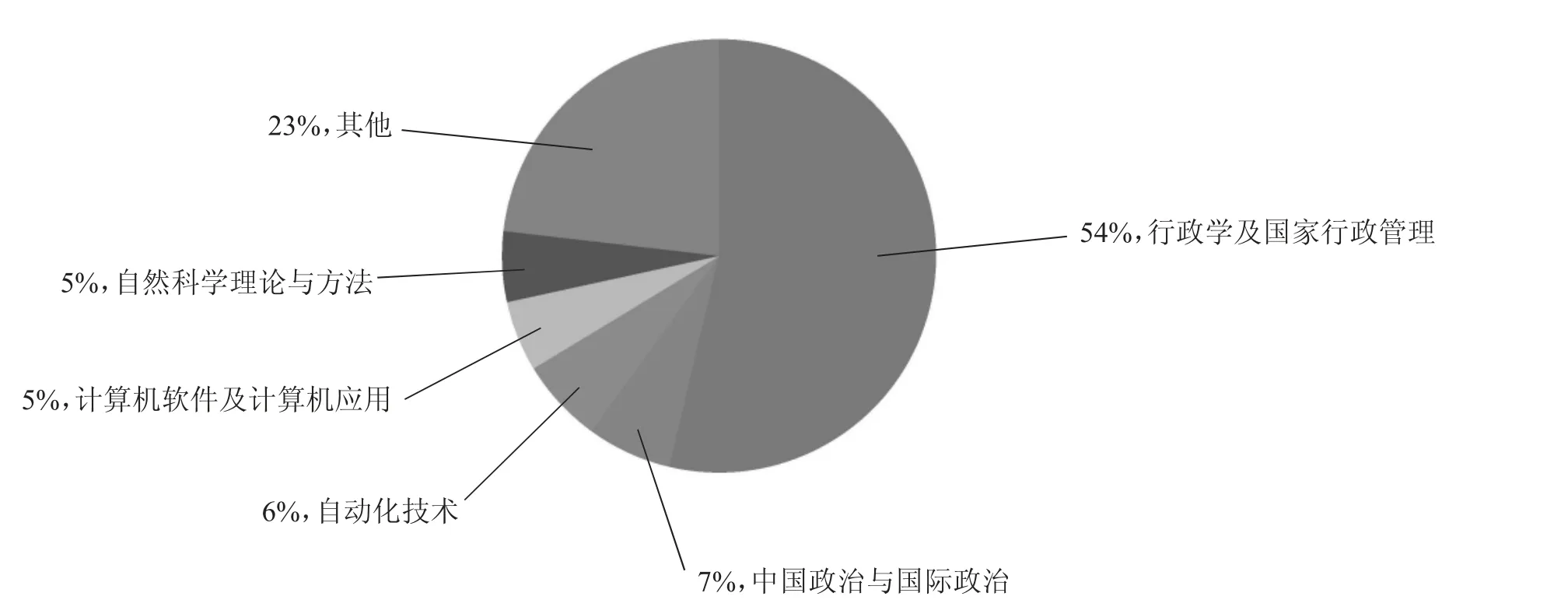

从表1 中可以看出,相关成果产出最多的学者刘永谋(17 篇)主要在自然科学理论与方法领域研究技术治理,重点探讨技术治理的思想述评和逻辑以及大数据、人工智能与技术治理等问题。其最高被引文章为《技术治理的逻辑》(被引量140 次),主要观点是阐释技治主义的两大原则——科学管理和专家政治。该文章从哲学角度全面梳理技术治理的产生和演化逻辑,认为技术治理的证成逻辑由逻辑前提、科学管理的逻辑和专家政治的逻辑组成,这一观点被学界广泛认可,因而得到广泛引用。本研究还追溯了该文的引证文献(期刊论文)学科流向(见图7)发现,《技术治理的逻辑》一文被行政学及国家行政管理也即公共管理领域的学者引用最多,远超政治学、计算机技术、信息化等领域。其他发文量最多的几位作者包括韩志明(7 篇)、陈瑜(7 篇)、单勇(6 篇)、党兴华(5 篇)等。

表1 技术治理领域高发文量作者及其高被引论文情况

图7 《技术治理的逻辑》引证文献学科分布

其次,学者韩志明从社会风险角度研究社会治理,其最高被引文章为《技术治理的四重幻象——城市治理中的信息技术及其反思》(被引量97 次),该文认为应审慎对待技术治理产生的误解和幻想,并给出了应对方法,提出应更加注重基础性治理问题。①韩志明:《技术治理的四重幻象——城市治理中的信息技术及其反思》,《探索与争鸣》2019 年第6 期。学者陈瑜在科学学领域内研究技术治理,研究重点在系统治理框架、新兴技术治理等,其高被引文章为《技术协同治理框架与机制——基于“价值—结构—过程—关系”视角》①西宝、陈瑜、姜照华:《技术协同治理框架与机制——基于“价值—结构—过程—关系”视角》,《科学学研究》2016 年第11 期。(被引量22 次)。该文主要研究协同治理主体结构间如何调节、塑造治理技术的形式以及多元主体参与治理网络的角色与关系。学者单勇从法学角度出发研究技术治理所造成的社会参与的非均衡性问题,其高被引文献《跨越“数字鸿沟”:技术治理的非均衡性社会参与应对》②单勇:《跨越“数字鸿沟”:技术治理的非均衡性社会参与应对》,《中国特色社会主义研究》2019 年第5 期。(被引量55 次)认为技术治理由国家主导,个人参与技术治理不足,因此应回归信息技术的赋权功能、以数据权利保护为跨越非均衡性的法律阶梯。学者党兴华的高被引论文《核心企业知识权力运用对技术创新网络关系治理行为的影响——基于关系能力角度的实证研究》③党兴华、王方:《核心企业知识权力运用对技术创新网络关系治理行为的影响——基于关系能力角度的实证研究》,《科学学与科学技术管理》2012 年第12 期。(被引量45 次)在企业技术治理领域运用定量分析方法分析技术创新网络关系治理行为的影响因素。通过分析研究,我们发现关于技术治理研究的核心作者团队分散于不同学科领域,其中发文量最高也即被引量最高的学者刘永谋系哲学专业博士,研究领域为科学哲学、科技与公共政策、管理哲学等,其他学者分别毕业于政治学、管理学、法学专业;哲学学科作为基础性学科,其关于技术治理世界观的理论体系,对技术治理领域的其他发展性研究产生了深远影响。

(五)高被引文献分析

对CNKI 数据库中主题为技术治理的高被引CSSCI 文献进行梳理排列,得出技术治理研究被引量位于前10 的文献如表2 所示。某一特定研究领域的高被引文献能在一定程度上反映出该领域的知识源流。尤其是技术治理这一研究领域,由于其学科范围广且交叉性不强,该研究领域的高被引文献还可以反映出其研究主题分类。这10 篇高被引文献分别来自工商管理学(4 篇)、社会学(3 篇)、公共管理学(2 篇)、自然科学(1 篇)领域。技术治理高被引文献体现出的知识源流和其研究学科占比有一定的近似性。

在工商管理研究领域,冯根福、温军通过分析2005—2007 年中国343 家上市公司的相关数据,对公司内部治理与技术创新的关系进行了实证分析。④冯根福、温军:《中国上市公司治理与企业技术创新关系的实证分析》,《中国工业经济》2008 年第7 期。鲁桐、党印以2006—2010 年134 家沪深A、B股公司为样本,对比考察不同行业中公司治理对技术创新的影响关系。⑤鲁桐、党印:《公司治理与技术创新:分行业比较》,《经济研究》2014 年第6 期。张宗益、张湄以高新技术企业为实证研究对象,从内部治理结构和外部创新环境全面衡量公司治理对企业R&D 投资的全面影响。⑥张宗益、张湄:《关于高新技术企业公司治理与R&D 投资行为的实证研究》,《科学学与科学技术管理》2007 年第5 期。杨勇、达庆利、周勤基于江苏省具有省级以上技术中心的上市公司的数据,建立计量经济模型研究了公司治理对企业创新投资的影响。⑦杨勇、达庆利、周勤:《公司治理对企业技术创新投资影响的实证研究》,《科学学与科学技术管理》2007 年第11 期。总结可得,工商管理学科的技术治理权威性研究主要集中在公司治理对企业技术创新的影响,以治理为自变量,技术创新为因变量。在此情境中,技术治理研究并不是社科学界普遍认为的技术对治理产生的影响,而是与之相反。

在社会学研究领域,渠敬东、周飞舟、应星认为改革前的总体性支配权力被技术化的治理权力所替代,技术治理虽然将改革成果惠及广大群众,但也带来了政府职能过重、行政成本过高、社会空间发育不足的问题。①渠敬东、周飞舟、应星:《从总体支配到技术治理——基于中国30 年改革经验的社会学分析》,《中国社会科学》2009年第6 期。王雨磊认为量化的数字必须生长在基层社会当中,方能作为可计算性的治理要件,成为国家与社会的沟通工具。否则,悬浮于基层社会治理过程和村庄社会生活之外的数字最多只会作为治理体制内部的沟通工具、考核凭据。②王雨磊:《数字下乡:农村精准扶贫中的技术治理》,《社会学研究》2016 年第6 期。陈锋认为,资源输入乡村社会,基层组织却无法有效承接,农村治理逐渐出现内卷化。因此为消除基层治理内卷化困境,我们应重建国家、基层组织与农民之间的利益关联与制衡机制,在治理有效性与规范性之间达成平衡,走出技术治理困局。③陈锋:《分利秩序与基层治理内卷化:资源输入背景下的乡村治理逻辑》,《社会》2015 年第3 期。可见,在社会学领域内,学者渠敬东等、王雨磊和陈锋分别从技术参与社会治理所带来的权力分配变化、理解隔阂和治理内卷化阐述技术治理的风险、结构机制以及解决方案,力求吸纳科技革命带来的技术优势,同时去其糟粕,增强技术与文化之间的融合发展,平衡各个治理主体间的关系。

在自然科学研究领域内,孙从军、张明旭介绍了国外河道污染治理中广泛采用的治理技术——河道曝气技术。他们在综合分析国内外河道曝气实践后认为,在河流水质变化的不同时期应用河道曝气技术,可以分别达到消除黑臭、减少水体污染负荷及促进河流生态系统的恢复等目的。在此基础上,该文提出河道曝气作为一种投资少、见效快的污染治理技术,在我国河流污染的综合治理中具有广阔的应用前景。①孙从军、张明旭:《河道曝气技术在河流污染治理中的应用》,《环境保护》2001 年第4 期。这篇文章是技术治理在自然科学领域内的典型代表,将高新技术运用于环境、灾害等自然领域而不是人文环境的治理,这是技术治理的另一个面向。

在公共管理研究领域内,郭鹏、林祥枝等提出政府需解决新兴技术带来的共享单车市场的规则制定、行业监管、基础设施配套及政策引导等问题,并最终使得市场、政府与社会协同治理“最后一公里”难题。②郭鹏、林祥枝、黄艺等:《共享单车:互联网技术与公共服务中的协同治理》,《公共管理学报》2017 年第3 期。陈振明回顾了政府治理变革技术基础的历史,探讨了新技术革命对当代政府治理变革的影响,进而评述新一轮政府治理变革。③陈振明:《政府治理变革的技术基础——大数据与智能化时代的政府改革述评》,《行政论坛》2015 年第6 期。可见,公共管理领域高被引文献的研究内容仍处于技术治理研究的初步阶段,只对新兴技术给政府治理带来的影响进行了阐述和说明,还未触及其中的深层机理。结合前文得出技术治理领域的研究论文大多集中在公共管理领域内,但是在高被引论文中公共管理领域却只占两成,这说明公共管理、政府治理领域的学者亟须引入技术治理的理论研究为其应用研究做支撑。

四、国内技术治理研究议题嬗变的可视化分析

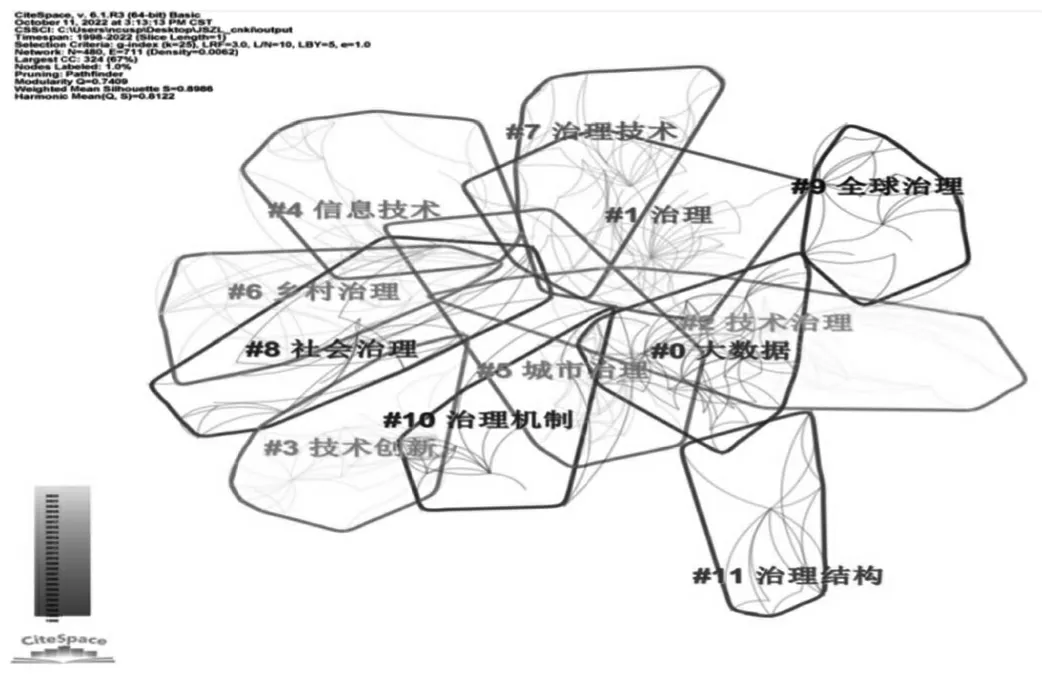

将Citespace 软件节点类型选为关键词、时间切片设为1、TopN 阈值设为50 后进行技术治理研究主题分析,在对检索文献进行关键词共现分析、聚类分析以及突变分析后,分别得到技术治理研究的关键词共现图、关键词聚类图、关键词时线图以及关键词突变图。从这些分析结果可以看出,国内技术治理研究的发展脉络、主题分布及热点前沿。

(一)关键词共现图谱分析

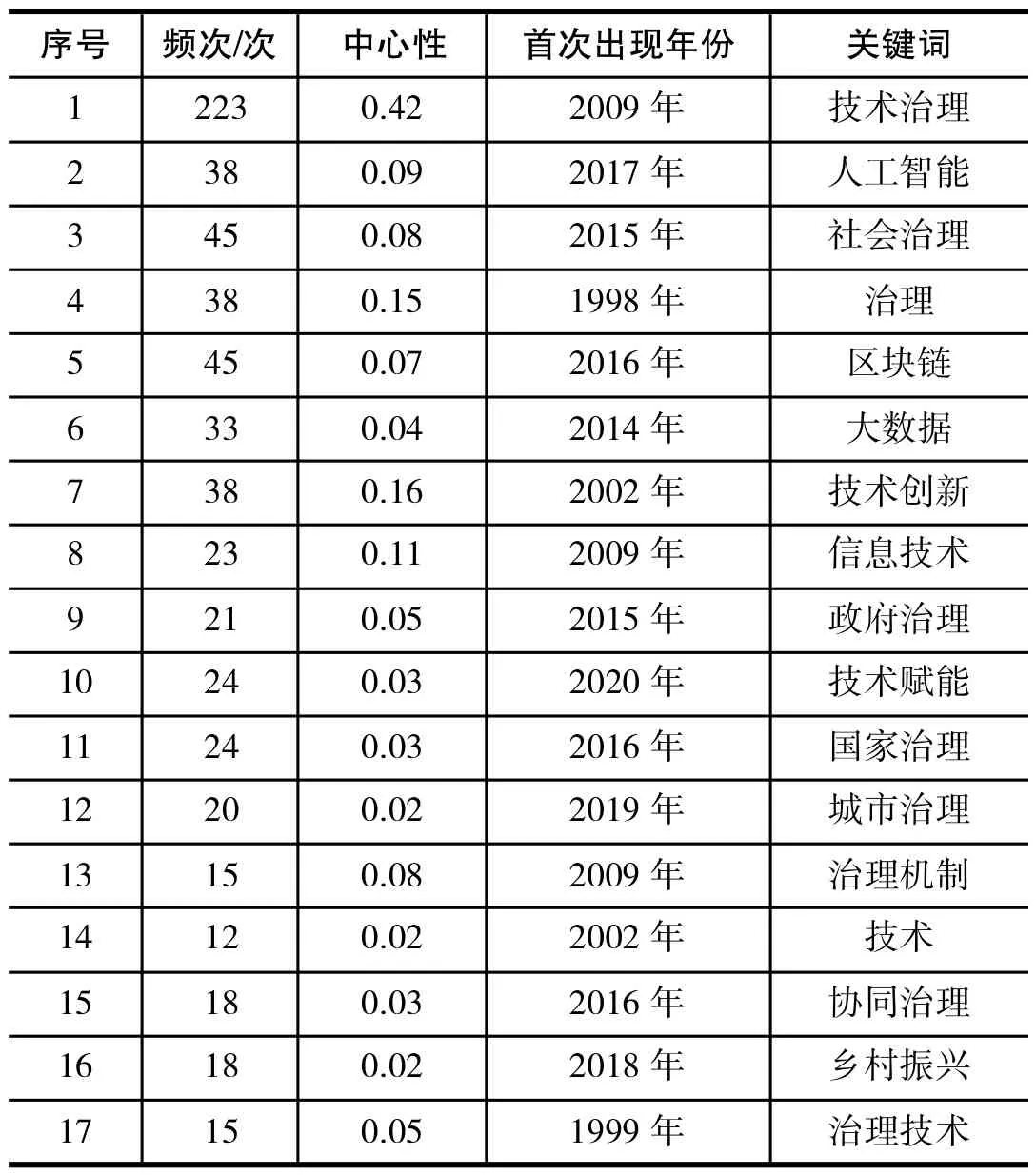

运用Citespace 软件将Threshold 设置为15(显示出现次数大于等于15 的关键词),得到网络节点480 个、连线711 条、网络密度为0.0062 的技术治理关键词共现图谱。图8 显示了技术治理研究领域的关键词及其相互间关系,图中网络节点大小代表关键词出现的频次,连线代表关键词共现关系,连线粗细代表关联紧密程度,网络密度代表技术治理研究领域所有关键词的联系紧密度。网络密度0.0064 代表技术治理研究领域所有关键词的联系程度较低,这是因为技术治理研究涉及多种不同且交叉较少的研究领域。因此,为了更准确地表现关键词的地位和关系,我们进一步对技术治理研究领域的关键词频次及其中心性进行统计后以表格的形式展现(见表3)。关键词中心性代表着该关键词在整个共现网络关系中担任媒介者的能力强度,陈超美教授认为关键词中心性大于0.1 的节点在网络结构中就可以被视为关键节点,在结构演变中扮演着比较重要的角色。从图8 中可以看出,我国技术治理领域的关键词明显反映了出技术治理的不同研究面向,即以治理机制、协同治理为核心的治理结构研究,以大数据、信息技术等为核心的治理技术研究,以社会治理、国家治理为核心的治理范式研究等。

表3 技术治理研究关键词频次和中心性统计分布表

图8 技术治理研究关键词共现图

一般来说,关键词频次与其中心性呈正相关关系,这是因为该关键词出现的次数越多,与其他关键词共现的可能性就越大。通过对表3 的观察可知,技术治理研究热点既包括人工智能、大数据等技术方面的技术研发创新及其在治理中的运用,也包括治理机制本身的技术化研究以及将技术治理范式运用于国家治理、社会治理等方面的研究,这与关键词共现图展现出来的几大类研究结果一致。

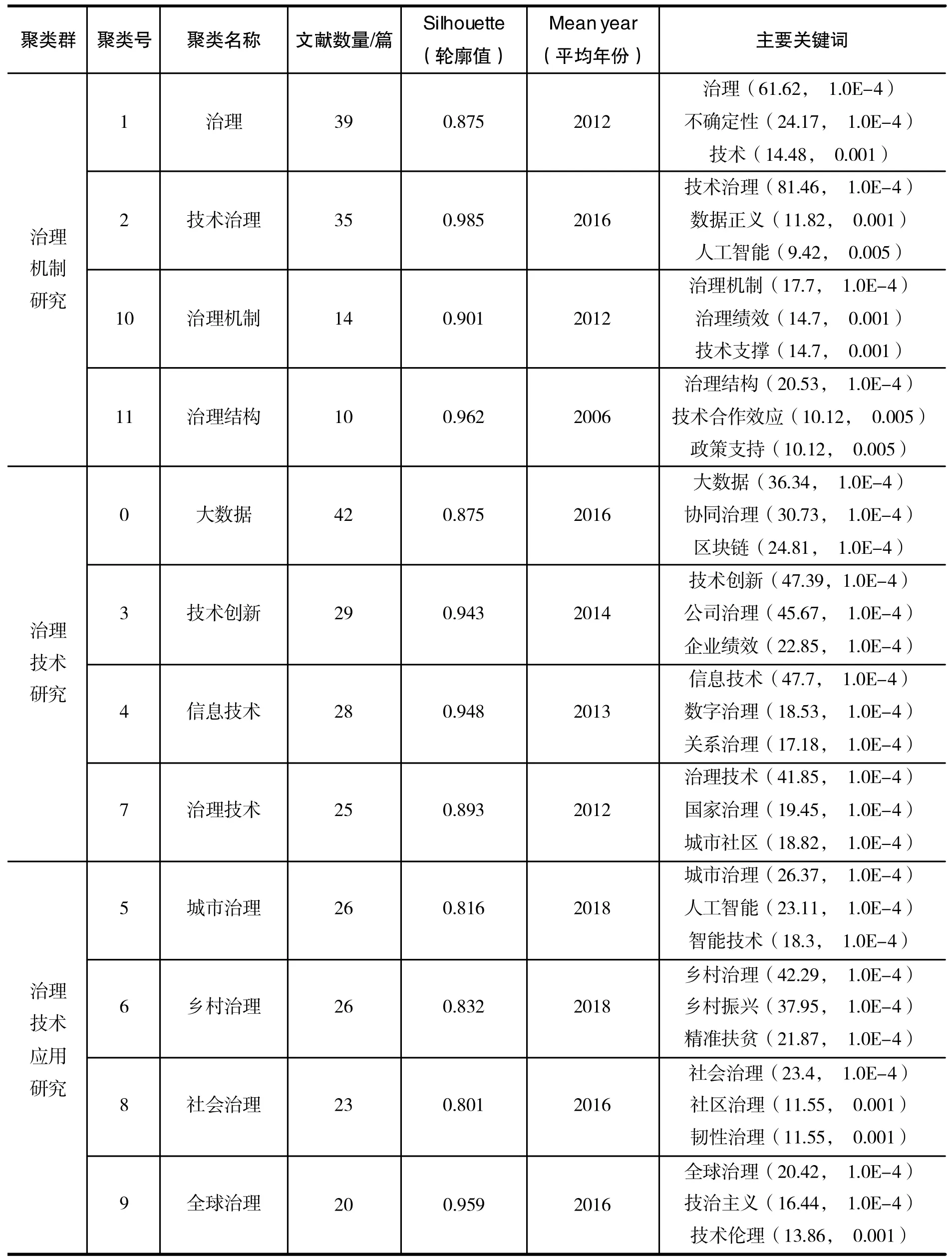

(二)关键词聚类图分析

进一步运用Citespace 软件对技术治理研究领域的关键词进行聚类分析,将聚类标签设为关键词,聚类的计算方法选为LLR,得出共12 个聚类的图谱(见图9)。技术治理关键词聚类图谱的Modularity Q 值为0.7409,远高于临界值0.3,表明聚类的网络模块度相关性十分紧密。同时该图谱的Mean Silhouette 值为0.8986,远大于临界值0.5,这说明多个聚类群体之间的同质性很高。此外,这12个聚类的Silhouette 值均大于0.87,甚至有4 个聚类的Silhouette 值大于0.95(见表4),说明各个聚类内部同质性也较高。这12 个聚类与上文关键词共现结果结合分析又可以分为治理机制研究、治理技术研究以及治理技术应用研究3 个大类。

表4 技术治理研究关键词聚类分类表

图9 技术治理研究关键词聚类图

第一大类是治理研究。从表4 可以看出治理技术化研究早期集中于治理结构研究,因此产生了聚类#11 治理结构、聚类#1 治理。研究者的关注点在基层政府与中高层政府之间的治理结构与数据生产的运作,研究基层治理结构的变迁。技术治理理论也由此发展起来,关于聚类#10 治理机制的研究逐渐形成。研究者们开始关注现代公共治理的技术化模式,如多元利益的治理主体,各类公共治理路径在治理成本、治理效能、治理创新和责任担当等方面的优劣势以及公共治理路径选择的依据等。①李炜光、柳妍、唐权:《现代公共治理的路径与选择》,《学术界》2020 年第1 期。随着科学技术的变革,聚类#2 技术治理也崭露头角,对于人工智能以及数据正义的伦理评价也开始走进学者的视野当中。从治理结构的研究将新兴技术融入公共政策研究到治理机制、治理结构的不确定性和风险研究,最后再到技术治理的正义观讨论,这一历程无不向研究者们展示出技术治理研究路径的逐步深入。毋庸讳言,数据异化、“信息孤岛”等问题会随着技术发展进步越来越引起关注。学者们普遍认为,只有培育和拥有正确的针对性价值正义观才能实现技术工具的作用最大化。

第二大类是技术治理中技术的创新发展研究,即聚类#0 大数据、聚类#3 技术创新、聚类#4 信息技术、聚类#7 治理技术。随着对技术治理研究的推进以及信息革命的全面爆发,以互联网、大数据、人工智能、区块链等为代表的数字技术深刻地改变了国家、社会和个人,重塑了人群的关联方式、人际沟通方式、公共参与方式,深刻地影响了国家治理和社会治理。研究者们不断认识到可以将新兴信息技术融合于治理之中,以信息技术改进和优化现代治理,同时必须清醒意识到技术治理的演进逻辑,审慎分析和理解现代技术的治理效果,合理界定现代技术的功能及其边界,消解技术化治理体系的专断思维和过度支配等。①韩志明:《技术治理的四重幻象——城市治理中的信息技术及其反思》,《探索与争鸣》2019 年第6 期。总的来看,这一聚类群的研究与信息技术发展近况息息相关。学者们普遍认为,技术治理一定程度上是社会治理变革的基础和推动力,作为治理者要精确洞察和掌握治理对象的实况,根据反馈及时提出解决方案。

第三大类是应用研究。随着全球进程日益加快,技术治理开始成为一个全球性问题,聚类#9 全球科技治理形成。全球技术治理是科学技术发展在国际层面的制度和规则体系,反映了全球化时代科技创新的新特点和新环境。全球科技治理的内容可分为两个方面:科技全球化的国际规则和基于全球问题的科技治理。②邢怀滨、苏竣:《全球科技治理的权力结构、困境及政策含义》,《科学学研究》2006 年第3 期。随着我国综合国力和科技研发能力不断发展,现代智慧科技开始运用于国家和社会治理之中,聚类#5 城市治理、聚类#6 乡村治理、聚类#8 社会治理形成。研究者们开始重视大数据技术在城乡社会公共服务、信息安全、社区治理和政府管理等方面的具体应用并在此基础上创新公共治理等方面的技术治理研究。③马亮:《大数据技术何以创新公共治理?——新加坡智慧国案例研究》,《电子政务》2015 年第5 期。总体而言,在全面推进中国式现代化实践中,借助高新技术深化国家与社会治理、提高国家制度执行力、推动基层治理体系和治理能力现代化已是大势所趋和应然路径选择。

(三)关键词时线图分析

将Threshold 值设置为5(显示出现次数大于和等于5 的关键词)得出技术治理关键词聚类时线图(见图10)。该图表现了12 个聚类中关键词随时间的变化情况,同一坐标上为同一聚类内的关键词,连线表现了关键词之间在时间维度上的共现情况。根据上文技术治理聚类群的三大分类,我们按照前文对技术治理领域发展阶段的划分,陈述治理研究、技术研究和应用研究在时间线图上的发展情况。

图10 技术治理关键词聚类时线图

在技术治理研究初始阶段,即1998—2013 年,无论是治理机制研究、治理技术研究还是治理技术应用研究都处在起步阶段,技术治理的含义尚未被解释清楚,核心关键词零星分布在时间线上。而在爆发期(2014 年至今),时间线上的关键词也随之跳跃式增多,热点关键词集中分布。

在聚类群“治理机制研究”中,第一阶段的研究主要聚焦在治理机制和治理结构的研究中,研究重理论轻应用,以价值为基础,重在解释技术、治理的概念以及其机制和结构构成的渊源。以高被引文献《技术治理的运作机制研究:以上海市L 街道一门式电子政务中心为案例》(2010 年,被引量180)为例,学者黄晓春就从信息技术与组织结构之间互动机制的角度出发,对信息技术促进基层公共部门革新的方式和路径做出分析,发展了巴利以及简·芳汀关于新技术与组织互动机制的模式化分析框架,建立了技术—结构的时间序列互动分析模型。可见,在此阶段,聚类群“治理机制研究”还是在传统研究基础上追求理论的拓展和创新。而在爆发期,聚类群“治理机制研究”开始关注技术和治理的融合带来的社会风险,技术治理中技术的不确定性开始凸显。新兴技术研究兴起后,研究开始重应用轻理论,治理的预期效果、新技术创新的责任和技术赋权问题开始得到重视。

在聚类群“治理技术研究”中,第一阶段(1998—2013 年)的研究热点较少,时间线上的关键词寥寥无几,研究还只是停留在互联网技术治理初级阶段。这一阶段互联网技术开始引入治理当中,成为治理的第一工具。学者张卓《中国网络监管到网络治理的转变——从“网络暴力”谈起》(2010 年,被引量70 次)一文就探讨了网络监管与网络暴民之关系、公众对网络监管之态度,厘清了网络技术治理与公民主体之间的关系。在爆发期,“治理技术研究”在时间线上的热点关键词呈急剧增加态势,人工智能、大数据、物联网技术等智慧科技不断发展并被运用到现代治理之中,这种技术治理节约了人力资本、提高了治理效能,充分体现技术创新的作用。大数据治理起源于网络技术的发展,网络技术改变了过去单一的治理结构,使得区域之间可以进行协调治理。对各种治理技术的研究最终引发了治理理性和治理价值的讨论,研究最终又回到了价值观层面上,但是对技术治理理论的讨论依然停滞不前,没有从当前新兴技术应用于治理的实践中拓展理论的边界。

在聚类群“治理技术应用研究”中,第一阶段(1998—2013 年)的研究较为基础,主要集中在技术治理各主体之间的关系治理中,学者张首魁在《耦合关系下的技术创新网络》(2009 年,被引量36 次)中提出组织应该采用松散的耦合结构治理、关系治理和契约治理来实现治理目标。学者苏竣的《科学技术的全球治理初探》(2004 年,被引量21 次)引入了科技全球治理理念,对科技全球治理的对象、治理手段和治理目标问题进行了探讨,为国内技术政策以及治理手段研究提供了一个新的视角和理论工具,是国内技术治理应用研究的首次理论探索。在爆发期,技术治理应用研究的热点关键词演化趋势与我国社会政策的轨迹重叠。“精准扶贫”政策被提出以来,技术治理在城市、乡村社会治理中的应用研究到达了一个高峰。这类研究以公共政策研究为基础,辅以技术治理手段,研究其在政策发挥作用中的治理效能和治理机制。同一时间段,以学者刘永谋为首,“技治主义”这一关键词开始在技术治理研究领域显现,学界对于技术治理的研究开始向理论回归。

(四)突变词分析

运用Citespace 软件对技术治理研究领域的关键词进行突变探测(Burst Detection),提取出频次增长率较高的词并显示出其增长的起止时间,能够看出技术治理领域不同时间段的研究热点并得出不同时间段的突变词。突变强度越大,说明围绕该关键词展开的相关主题研究的影响力越大。①李杰、陈超美:《CiteSpace:科技文本挖掘及可视化》,首都经济贸易大学出版社,2016 年。经分析我们共得出10 个突变词及其起止时间(见图11)。公司治理一词以5.44 的突显程度居于最高位,说明公司治理这一研究主题在2012—2018 年时具有很强的研究价值。区块链一词以5.38 的突显程度位居第二,且该词突显时间最晚。这说明区块链技术是现在技术治理领域的研究前沿,而且没有其他关键词同时作为最前沿,说明技术治理的研究方向已经从机制和结构研究转向了如何运用高新技术进行社会治理,顺应了新时代科技爆发的突出特点。

图11 技术治理研究突变词图

技术治理领域突变强度在3 以上的关键词还有治理机制(突显程度为3.54)、精准扶贫(突显程度为3.52)以及协同治理(突显程度为3.08),这些领域的具体运用最为突显。在治理机制领域,无论是私人的还是公共的、正式的还是非正式的,技术治理都是作为制度安排的复合体在主体之间发挥着联系和互动作用。①青木昌彦、周黎安:《比较制度分析》,上海远东出版社,2001 年。在精准扶贫领域内,甘肃省2015 年9 月被国务院扶贫开发领导小组办公室列为全国大数据平台建设试点地区。此后,贵州、四川、广西等地相继开始应用大数据技术进行贫困治理。精准扶贫实践中技术治理的价值不断被强调,其在精准扶贫治理实践中所产生的影响也应加以考察。尽管技术治理挖掘了扶贫信息资源并为精准扶贫带来了生产力,但将技术治理运用于精准扶贫依然面临着许多难题与挑战。因此,为了更好地将技术治理运用于精准扶贫领域,国家需要完善政策层面的制度建设和资金供给、技术层面的数据平台和人才培养以及社会层面的人本主义和多元参与。②沈费伟:《技术能否实现治理——精准扶贫视域下技术治理热的冷思考》,《中国农业大学学报》(社会科学版)2018年第5 期。

在协同治理领域内,“互联网+”“物联网+”“大数据+”“区块链”等技术在跨区域治理中凸显出越发重要的功能。如在全国推行的水环境协同治理的河长制中,S 市提供了一个水环境协同治理场域中技术与制度互动的典型个案。“S 河长管理信息系统”“S 河长APP”“S 治水投诉”等技术在S 市河长制中的应用使得信息流转和业务联动可以纵向横向联通,由此也为打破“九龙治水”格局提供了可能性。③颜海娜:《技术嵌入协同治理的执行边界——以S 市“互联网+治水”为例》,《探索》2019 年第4 期。同时,协同治理不是一个简单的技术问题,必须准确把握技术治理逻辑与制度治理逻辑之间的内在关系,优化技术治理的顶层设计和制度环境,使得技术与制度融合协同进行治理。

五、结论和展望

(一)研究结论

基于文献计量分析,结合文献研究法,本研究横向上勾勒了技术治理领域学科多元弥散、学者孤军奋战、机构各自为营的研究图景,同时纵向上梳理出了技术治理研究主题的演进脉络和前沿探索,并辅之以微观层面的文献精读,呈现了特定视域下的研究内容。总体而言,技术治理自20 世纪90 年代末步入国内研究者的视野至今已20 载有余,该领域从最初的鲜有问津发展到科技革命后的热烈讨论,目前仍处于文献产出上升期。在初始阶段(1998—2013 年),技术治理还只应用于自然科学领域,与社会治理的融合才崭露头角;到了爆发阶段(2014 年至今),技术已奔走在城市治理④高恩新、刘璐:《平台的“祛魅”:城市治理数字化转型中的组织—技术互嵌逻辑》,《东南学术》2023 年第2 期。、社区治理⑤金筱霖、王晨曦、张璐、刘银喜:《数字赋能与韧性治理双视角下中国智慧社区治理研究》,《科学管理研究》2023 年第1 期。、乡村治理⑥王雨磊:《数字下乡:农村精准扶贫中的技术治理》,《社会学研究》2016 年第6 期。等具体的治理实践中,让技术治理研究呈现井喷增长态势。在该领域发展过程中,大致呈现出了如下三个特征。

第一,学科探索多元,但分布不均衡,且学科间的交叉未能打开技术治理领域的研究纵深,拓宽该主题下辖的子域研究。技术治理是一项高度复杂的社会性工程,关于技术治理的研究可以存在多个切入视点。从文献计量结果来看,技术治理最早归属环境治理或技术伦理的范畴,带有明显的公共管理学科倾向。随着对技术治理理解的不断深化和前沿技术实践的日渐深入,包括经济学、教育学、传播学等在内的社会科学开始探索技术治理的应用前景,同时自然科学、计算机科学等传统技术型学科重视发掘可以作为治理手段的技术资源,让技术治理成为一门可供多学科共同拓荒的智识“田野”。虽然众多学科齐头并进参与了相关研究,但分布却很不均衡。这些研究重视把技术引入不同现实场景的应用性研究上,忽视了探索技术应用于治理中的伦理性、适配性等基础性研究。更为重要的是,技术治理研究的跨学科交流互动流于浅层,只能作为一项对技术或治理研究的添补型工作。无论是理论探讨还是实证分析,研究者往往都是基于公共管理或特定技术学科的大范畴,提炼出特定要素,重新贴适于既有研究典范的讨论。因此,原本应当探讨技术与治理相互纠缠的现实实践的技术治理研究失去了生命力,还是回归到了它之于技术或治理研究的附庸地位。①彭亚平:《照看社会:技术治理的思想素描》,《社会学研究》2020 年第6 期。

第二,价值取向偏移,在技术治理目标上剥离了自然学科的“技术”与公共管理学的“治理”相结合的题中应有之义,形成较为显著的“技术主义”倾向,离“治理”尤其是“善治”的目标相距甚远。技术治理缘自技治主义,技治主义依托科学技术对现实世界的解释力与改造力,成为一种倡导科技统治与“专家治国”的社会治理模式,是一种回应社会发展过程中科技带来的复杂性、风险性与不确定性危机的治理。从词组要素来看,作为一个庞杂话语体系的技术治理是由“技术”和“治理”两个价值取向截然不同的词语构成的,其中技术侧面强调工具理性,追求实现效率原则,而治理侧面则以公共性、社会性为最高诉求,要求实现“善治”。②徐雅倩:《技术、国家与社会:技术治理的现代面向及其反思》,《自然辩证法研究》2021 年第6 期。然而从文献梳理中可知,在现有研究论域中,多位学者在擘画技术治理知识图谱时都不自觉地带有一种“技术主义”的倾向,把技术治理看作一种系统科学地使用现代技术以提高运行效率的治理活动,或至少是技术专家应用工具理性技术对国家和社会的治理。③Centeno M.A.,The New Leviathan,“The Dynamics and Limits of Technocracy,”Theory & Society,No.22,1993,pp.307-335.总之,这些对技术治理概念的认知呈现的是技术至上的偏好④许志中、刘祖云、王太文:《“技术治理”知识图谱的延展:基于共识、辩识与智识的视角》,《天津行政学院学报》2022年第4 期。,遵循化约主义的逻辑用数据化的形式对复杂社会进行了处理,这不可避免地导致社会的复杂信息在转译为技术治理对象过程中被剪除、遗漏和失真。一方面,技术缺少表达情感价值等非理性因素的功能,无法保障技术治理运作时的“人性在场”,因此容易沦为“键入—步出”计算器式的简单治理;另一方面,技术对信息的选取受到社会结构性认知的局限,会“如实”地归纳出这些偏见或理解,却最终强化既有观念并进一步加剧群体间的不平等。①Bannerman S.and Orasch A.,“Privacy and Smart Cities:A Canadian Survey,”Canadian Journal of Urban Research,Vol.1,No.29,2020,pp.17-38.

第三,将“技术治理”的“技术”化约为“数字技术”,聚焦于数字技术的现实场景应用,有关技术对治理的改变机制研究不足,没有形成稳定的研究范式。技术发展是推动技术治理在当代大流行背后的深层动因②McDonnell D.and Valbruzzi M.,“Defining and Classifying Technocrat-led and Technocratic Governments,”European Journal of Political Research,No.53,2014,pp.654-671.,因科技革命冲击和政治理性化的发展趋势,以区块链、大数据、人工智能等为代表的数字科技不断融入技术治理的应用当中。例如,在新冠疫情流行病学调查中发挥巨大作用的“行程码”“健康码”等大数据平台,就是在以信息技术结合社会治理,回应技术发展带来的人群流动性大的不确定性危机。③吴冠军:《健康码、数字人与余数生命——技术政治学与生命政治学的反思》,《探索与争鸣》2020 年第9 期。然而传统的治理工具如科层体制、市场机制和社会规范等却在技术治理中被遮蔽,“技术”一词简单地等同于大数据、人工智能、互联网等数字技术。从研究主题聚类来看,技术治理主要集中在这些数字技术对于不同现实场景的应用上,而未回应技术治理在面对技术带来的复杂性、不确定性风险,未对技术治理的传统理论进行适应现代发展的修补。现有文献大多流于其思想源流、主要论调、实践效能、优化路径等方面,而缺乏与技术应用发展相对应的治理理论基础、发展规律、内在机制等基本问题的研究成果,缺少具有实践导向的、建构性的理论创新,因此很难为技术治理研究领域发展提供前瞻性、引领性的指引。以哲学领域学者刘永谋为代表的理论研究文献一经发表,就得到了广泛引用,社会科学界对技术治理领域理论研究越发渴求。究其原因,科技革命带来的信息技术的迅猛发展,使得技术治理领域的应用研究步伐远快于理论研究,传统研究的理论基础无法提供适应性的参考价值。这就造成了技术治理理论研究滞后,不能有效指导实践的后果。

(二)研究反思

“国家—技术—社会”是无法分割、相互纠缠且不断变化的装置。技术横亘于国家与社会之间,它既是区分国家和社会的中介,同时又通过转译来联结彼此④郭荣茂:《转译社会学视角下的技术治理研究》,《科学学研究》2016 年第11 期.,构成一个高度复杂的公共治理空间。尽管瓦伊克曼反驳了对人工智能技术无所不能的幻想⑤Wajcman J.and Automation,“Is It Really Different this Time?,”British Journal of Sociology,Vol.1,No.68,2017,pp.119-127.,但技术治理大行其道已成不争的事实。布利尔和富尔卡德指出,社会学者“既可以拒绝保持对机器智能的神秘幻想,又可以承认科技产业在经济、政治和文化方面所拥有的巨大影响力,能够改变我们生活的世界”⑥Burrell J.and Fourcade M.,“The Society of Algorithms,”Annual Review of Sociology,Vol.1,No47.2021,pp.213-237.。当下的技术治理日渐形成一个新的话语体系,这个体系将整个社会世界的运作都统摄其中,并最终侵入每一块尚未被控制或开发的飞地。对技术治理这种无所不包的流动性,我们必须反思技术治理研究的元问题上来,即何为技术治理?斯托克顿较早提出了找回技术治理中的制度维度超越技术治理概念的基本构想①Stockton P.and Beyond Micromanagement,“Congressional Budgeting for a Post-Cold War Military,”Political Science Quarterly,Vol.2,No110,1995,pp.233-259.,罗伯格等也提出需要建立起一套“端到端的社会学”(end-to-end sociology)以厘清技术和社会关系运作背后的机制。②Roberge J.and Castelle M.,“Toward an End-to-end Sociology of 21st-Century Machine Learning,”In J.Roberge and M.Castelle(Eds.),The Cultural Life of Machine Learning:An Incursion into Critical AI Studies,Springer International Publishing,2021,p.3.具体而言,对技术治理概念的重构可能从两个路径来加以想象:一方面是从技术社会学的视角重新找回迈向技术与国家社会良性互构的治理空间,进而实现良好的治理;另一方面是依据因时不断调整的治理新术论方案,在实践层面完善技术治理。

以前面的讨论为基础,要将技术治理塑造成一个更加具有生命力的研究议题,笔者认为研究范式需要沿着两个方面进行深层转型。

其一,反思技术治理中的技术。自渠敬东等学者判断“国家—社会”关系从总体支配迈向技术治理转型以来,以标准化、技术化和程式化为特征的管理技术和治理手段即“微观政治”成为新的概念变量进入技术治理研究者的视野,“技术”一词在技术治理中的理解也从相对精确和有限转变为相对模糊和广泛。两种不同路径就此而言保持着高度一致性,承认技术概念的开放性和包容性,认可技术是由“装置”和“技法”所构成的理性方法的综合。然而治理新术论强调技术的现代性侧面,把对“效率高于一切”的工具理性推向了极致。这一取向的弊病在于,它为技术治理成为“伞状的概念集合”③Christopher A.,Levi-Faur D.and Trondal J.,“An Organizational-Institutional Approach to Governance,”in Christopher K.Ansell,Jarle Trondal,and Morten Φgård(eds),Governance in Turbulent Times,Oxford:Oxford University Press,2016,p.2.打开了缺口,可以如法炮制出算法治理、人工智能治理、数字治理、类Chatgpt 治理等概念,这极大损伤了技术治理作为一个学术概念的生命力。技术社会学跳出了技术自主独立发展的逻辑框架,更侧重于在治理场景中对社会测量、科学管理等综合治理手段的运用,让治理内容决定治理技术手段的选用。

其二,找回技术治理中的治理。在当代社会,技术治理已成为全球范围内最显著的基本趋势。伯格芬认为现时代是技术治理主义的时代。④Feenberg A.,Questioning Technology,New York:Routledge,1999,p.4.科技革命突飞猛进,带来了技术的华丽转型,给技术治理的蓬勃发展带去了动力与生命,也暴露出技术治理的隐患和危机。技术社会学和治理新术争论之核心,就在于技术治理是技术的还是治理的实践内容。作为复杂的实践场域,技术的发展变迁推动了治理理念和治理主体的嬗变,基于不同预设的两种路径因而也就产生了分歧。

在治理理念方面,如前所述,治理新术论者持有一种社会工程师的心态,最大的抱负便是把周遭的世界变成一台巨大的机器,过度追求形式、程序、过程,忽略了技术治理中的治理功能,更多地关注了技术本身。这同治理所要追求的社会公共价值背道而驰①Ginty R M.,Routine Peace,“Technocracy and Peacebuilding,”Cooperation and Conflict,Vol.3,No.47,2012,pp.287-308.,同时也与治理能力和治理体系现代化建设精神相去甚远。治理权力最早由国家独享,作为赋权工具的技术特别是数字技术兴起后,政府所掌握的权力可以畅通地向以专家和公众为代表的社会分享,治理主体由一元向多元转化。治理新术与技术社会学在技术治理的“分途”很大程度上就源于技术治理的异化或失序所带来的主体权力结构失衡②Balasubramanian A.and Micromanagement,“Fixing Microfinance in Argentina,”Harvard International Review,Vol.3,No.31,2009,pp.9-10.,而且治理新术对技术至上主义的推崇还会带来社会监视、社会歧视和社会认同的危机与风险。③Issar S.and Aneesh A.,“‘What is Algorithmic Governance?”Sociology Compass,Vol.16,No.1,2022,pp.10-11.