当归活性成分生物合成与调控研究进展

2023-11-27刘天乐朱田田张明惠康舒淇

刘天乐,朱田田, 2, 3, 4*,张明惠,张 菁,徐 丽,康舒淇,晋 玲, 2, 3, 4

当归活性成分生物合成与调控研究进展

刘天乐1,朱田田1, 2, 3, 4*,张明惠1,张 菁1,徐 丽1,康舒淇1,晋 玲1, 2, 3, 4

1. 甘肃中医药大学药学院,甘肃 兰州 730000 2. 西北中藏药省部共建协同创新中心,甘肃 兰州 730000 3. 甘肃省珍稀中药资源评价与保护利用工程研究中心,甘肃 兰州 730000 4. 陇药产业创新研究院,甘肃 兰州 730000

当归为伞形科植物当归的干燥根,具有补血活血、调经止痛、润肠通便的功效。酚酸类、黄酮类、香豆素类、多糖类及苯酞类等活性成分是当归发挥药效的物质基础。近年来,已有大量研究对当归中部分成分的生物合成途径进行解析,并对途径中关键酶基因及转录因子进行克隆与表达分析。当归活性成分合成和积累的调控因素主要包括早期抽薹和生境条件,可以影响合成途径中的基因表达,进而改变活性成分的含量。通过对当归中已被解析的活性成分生物合成途径及这些成分的调控因素进行综述,为当归的品质提升、品种改良和精准栽培提供理论基础。

当归;生物合成途径;调控因素;阿魏酸;绿原酸

药用植物的生长发育常受病虫害及各种非生物胁迫的影响,导致其面临活性成分含量低、资源匮乏等问题[1]。近年来,有大量研究通过组学技术、分子生物学技术、合成生物学技术、人工智能等[2]手段对药用植物活性成分的生物合成途径进行解析。黄花蒿中青蒿素、丹参中丹参酮和丹酚酸、红豆杉属中紫杉醇、长春花中长春碱和长春新碱及人参属中人参皂苷等活性成分的生物合成转录调控途径已较为清晰[3],通过对这些途径中相关基因的上调或下调,可增加其活性成分的合成和积累。

当归为伞形科植物当归(Oliv.) Diels的干燥根,是我国常用大宗药材,具有补血活血、调经止痛、润肠通便等重要功效[4]。随着提取与检测技术的不断发展,已从当归中分离鉴定出165多种化学成分[5],其中酚酸类、黄酮类、香豆素类、多糖类及苯酞类等化合物是当归中重要的活性成分,与其功效密切相关[6-7]。甘肃所产当归品质好且质量稳定,但由于产区局限、野生资源极少、生长过程中早期抽薹严重等,阻碍了当归的品质提升和开发利用[8-9]。因此,本文对当归中已解析的活性成分生物合成途径、调控机制及相关功能基因进行综述,并对活性成分合成和积累的影响因素进行总结,为当归的品质提升、品种改良和精准栽培提供理论基础。

1 当归活性成分的生物合成途径及相关基因

1.1 酚酸类成分

酚酸类成分是当归中的主要活性成分之一,包括阿魏酸、绿原酸、咖啡酸、阿魏酸松柏酯、阿魏醛等[6]。阿魏酸是《中国药典》2020年版当归质量控制的指标成分[4],绿原酸是当归发挥抗炎作用的关键质量标志物之一[10],因此对这2种酚酸类成分的生物合成进行总结。

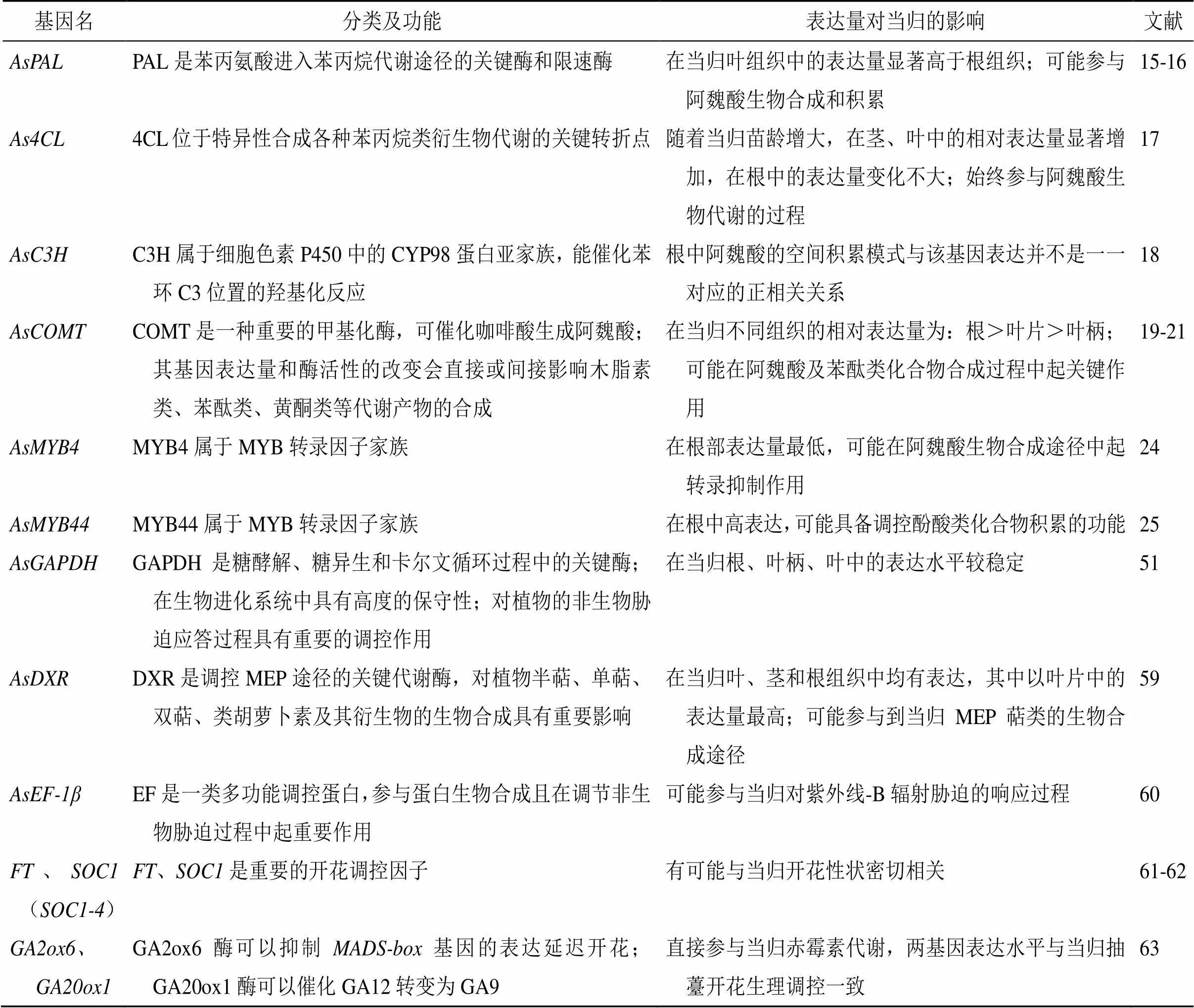

1.1.1 阿魏酸 阿魏酸是苯丙烷类代谢途径中的产物之一,具有抗氧化、抗血栓、调节血脂、降低心肌缺血和耗氧量、抗菌、抗病毒、抗癌等作用[11]。苯丙烷代谢是植物体内最重要的代谢途径之一,对植物生长发育和逆境胁迫应答具有重要作用,并且与药用植物中许多活性成分的合成密切相关。苯丙烷代谢途径中前3步的催化反应被认为是整个代谢途径的核心反应[12],包括苯丙氨酸解氨酶(phenylalanine ammonia lyase,PAL)、肉桂酸-4-羟化酶(cinnamic acid 4-hydroxylase,C4H)和4-香豆酸-CoA连接酶(4-coumarate-CoA ligase,4CL)。此外,羟基肉桂酰基转移酶(hydroxycinnamoyl transferase,HCT)、肉桂酰辅酶A还原酶(cinnamoyl- CoA reductase,CCR)、肉桂醇脱氢酶(cinnamyl- alcohol dchydrogenase,CAD)、查耳酮合酶(chalcone synthase,CHS)、查耳酮异构化酶(chalcone isomerase,CHI)、对香豆酸-3-羟基化酶(coumarate- 3-hydroxylase,C3H)及黄烷酮3-羟化酶(flavanone 3-hydroxylase,F3H)、类黄酮3′-羟化酶(flavonoid 3′-hydroxylase,F3′H)、F3′5′H等催化酶也在苯丙烷类代谢途径中发挥重要作用。在当归中,阿魏酸通过咖啡酸--甲基转移酶(caffeic acid-- methyltransferase,COMT)途径和咖啡酰辅酶A--甲基转移酶(caffeoyl CoA--methyltransferase,CCoAOMT)途径进行合成与积累[13]。COMT途径可产生咖啡酸和阿魏酸等活性物质,而CCoAOMT途径则主要产生松伯醛、木脂素等无药理活性成分[14](图1)。在CCoAOMT途径中,木脂素合成位于阿魏酸下游,通过调控该途径上的相关基因达到在提高阿魏酸含量的同时降低木脂素含量的效果[13]。

当归中的[15-16]、[17]、[18]、[19-21]等关键酶基因已被成功克隆和表达分析。采用转录组和代谢组学的联合分析对当归头部与尾部的差异表达基因和差异代谢物进行对比,发现当归尾部阿魏酸的平均含量显著高于头部,且、、和过氧化物酶等酶基因的表达量也更高[22],以上结果进一步证实了当归中阿魏酸含量与、等酶基因存在密切关系。苯丙烷代谢途径除受直接编码与苯丙烷类生物合成有关的酶基因控制,还受包括转录因子在内的一系列调节基因控制,如MYB类转录因子的表达会对苯丙烷代谢途径产物的生成与积累产生影响[23]。[24]和[25]可能参与调控当归阿魏酸的生物合成与积累。可能通过调控苯丙烷代谢途径中、、、、等基因的表达量[25],进而正向调控酚酸类成分的合成与代谢。当前,对当归阿魏酸生物合成途径中关键酶基因的研究较多,而对途径中相关转录因子功能的报道较少,需进一步研究转录因子对该途径的调控。

1.1.2 绿原酸 绿原酸是当归的有效成分之一,也是当归苯丙烷类代谢途径的产物之一[13],具有心血管保护、抗氧化、抗肿瘤、抗菌、抗病毒、调脂降糖、免疫调节、抗紫外及抗辐射等药理作用[26]。目前,在植物中存在3条具有争议的绿原酸生物合成途径,其中羟基桂皮酰辅酶A羟基桂皮酰转移酶(hydroxycinnamoyl CoA quinate hydrocycinnamoyl transferase,HQT)、HCT、C3H等是这些途径中的关键酶[27]。(1)由HQT催化奎宁酸和咖啡酰CoA生成绿原酸;(2)绿原酸来自奎宁酸和咖啡酰--葡萄糖,并由羟基肉桂酰基葡萄糖催化;(3)绿原酸来自对香豆酰奎宁酸,并由羟基肉桂酰CoA莽草酸/奎宁羟基肉桂酰转移酶催化而成。其中,第1条生成绿原酸的途径被认为是最主要的合成途径[28-29]。

绿原酸是金银花的标志性成分,近年来对金银花中绿原酸的生物合成研究已有较大进展。其中,、、、等酶基因,及碱性亮氨酸拉链(basic leucine zipper,bZIP)蛋白和MYB转录因子,与金银花绿原酸生物合成密切相关[30]。目前尚未见调控当归绿原酸生物合成途径的相关基因或转录因子报道,可结合金银花已发表研究成果对当归该途径进行深入研究。

1.2 黄酮类成分

黄酮类成分是当归中的1类重要活性成分,具有抗炎、抗菌、抗病毒、抗氧化、抗肿瘤、改善糖脂代谢等作用,目前已从当归中分离出3个查耳酮衍生物和2个黄酮苷[31]。黄酮类成分在植物生长发育和生态防御中也具有重要作用,如影响植物花色、负向调节生长素运输、调节种子萌发、根系生长及光合色素合成等;在遭遇胁迫时黄酮类成分大量积累,能提高植物对逆境胁迫的耐性和抗性[32]。在黄酮类成分的合成途径中,苯丙氨酸通过PAL、C4H、4CL这3个关键酶转化为对香豆酰CoA。CHS是将苯丙烷代谢途径引向黄酮类成分合成的关键酶和限速酶。在CHS催化香豆酰CoA反应合成柚皮素查耳酮后,CHI可进一步催化柚皮素查耳酮合成柚皮素[32-34],见图1。

Zhu等[35]对当归中黄酮类成分生物合成相关基因进行了报道,认为紫茎当归(‘岷归1号’)的黄酮类含量显著高于绿茎当归(‘岷归2号’)。在对2个品种当归黄酮类成分生物合成途径差异机制的研究中发现,参与其黄酮类成分生物合成的差异表达基因包括、、、二氢黄酮醇-4-还原酶(dihydroflavonol-4-reductase,)、、、、等[36]。该研究进一步验证了CHS、CHI在当归黄酮类成分生物合成过程中具有重要作用。

在转录水平上,黄酮类成分生物合成途径主要受MYB、bHLH和WD40等转录因子的调控[37],且以上转录因子形成的MYB-bHLH-WD40复合物能够参与植物中的的茉莉酸信号通路,通过调控下游基因的表达进而影响植物次生代谢物的合成。基因的表达同样受MYB、bHLH、WD40及bZIP等转录因子的调控[38]。在对紫茎当归和绿茎当归的研究中也提到,参与其黄酮类生物合成的差异表达基因包括、等[35]。目前尚未见有关当归转录因子MYB90和MYB114功能的研究报道,但在其他药用植物的基因功能研究中已有报道。在对白杨树的研究中发现,和的过表达能够增强黄酮类生物合成途径中次生代谢物的积累和抗氧化酶的活性,进而增强白杨树对病原菌感染的抗性[39]。在紫花苜蓿中[40],过量表达的基因能够对黄酮类化合物合成途径中的基因起正调控作用,使的基因表达量增加。这些结果为MYB90和MYB114参与当归黄酮类生物合成调控提供了研究思路。

1.3 香豆素类成分

香豆素类成分是当归的化学成分之一,包括花椒毒素、异欧前胡素、欧前胡素、珊瑚菜素、氧化前胡素、花椒毒醇等[41],该类化合物对生长细胞具有促凋亡作用,可显著抑制肿瘤细胞增生,还具有抗抑郁、抗心律失常、降低心肌收缩力等作用[42]。部分香豆素类成分的生物合成途径已有研究报道,如伞形酮、东莨菪内酯、花椒毒素等,其生物合成过程是先由葡萄糖反应生成莽草酸,莽草酸再在分支酸途径下生成苯丙氨酸、酪氨酸等芳香族氨基酸,苯丙氨酸可在PAL的作用下生成香豆素类成分的起始物质肉桂酸[43]。Han等[44]通过对当归基因组、转录组及代谢组的多组学联合分析,筛选出当归中简单香豆素合成和调控的关键基因,并绘制出当归简单香豆素合成途径,见图1。该研究鉴定出了81个可能参与简单香豆素生物合成的酶基因,包括了、、、、、、香豆素合酶基因及阿魏酰CoA-6′-羟化酶(feruloyl-CoA- 6′-hydroxylase,)基因等,并且计算了这些基因表达水平与伞形酮、秦皮乙素、东莨菪内酯、阿魏酸4种代谢物含量的相关系数,为研究当归香豆素类成分生物合成相关基因的功能验证奠定了基础。

1.4 其他类成分

1.4.1 当归多糖(angelica polysaccharide,APS) APS是当归主要活性物质之一,具有抗氧化、抗炎镇痛、抗辐射、增强免疫、抗心肌缺血、抗肿瘤、延缓衰老等药用价值[45],近年来其在缓解糖尿病并发症[46]、抗运动疲劳[47]等方面的作用受到越来越多关注。通过对APS类化学成分的分析和鉴定[48],发现ASP是由葡萄糖、半乳糖、阿拉伯糖、鼠李糖、岩藻糖、木糖和半乳糖醛酸等组成的杂多糖。

由于多糖结构的复杂多样性,目前对植物多糖的研究主要集中在多糖提取工艺、结构解析、药理作用等方面,而对多糖生物合成通路研究相对较少。植物中多糖的生物合成途径主要包括3个步骤[49]。(1)蔗糖经过一系列转化生成尿苷二磷酸葡萄糖(uridine diphosphate,UDP)-葡萄糖、鸟苷二磷酸甘露糖(guanosine diphosphate mannose,GDP)-甘露糖和GDP-岩藻糖;(2)UDP-葡萄糖转化为其他二磷酸核苷单糖;(3)通过不同的糖基转移酶将单糖从糖核苷酸供体结合到生长中的多糖聚合物中,随后这些重复单元被聚合和输出,形成植物多糖。其中关键酶包括蔗糖合成酶、蔗糖磷酸合成酶、蔗糖转化酶(invertase,INV)、己糖激酶、UDP-葡萄糖焦磷酸化酶(UDP-glucose pyrophosphorylase,UGPase)、磷酸甘露糖突变酶、UDP-葡萄糖-4-差向异构酶(UDP-glucose-4-epimerase,UGE)等。从APS的组成来看,INV、UGE、UGPase可能是ASP生物合成途径中的关键酶。

在铁皮石斛多糖合成途径的相关研究表明,甘油醛-3-磷酸脱氢酶(glyceraldehyde-3-phosp hate dehydrogenase,)基因适合作为内参基因,用于其多糖合成相关基因在不同组织中和低温胁迫处理下基因表达的差异分析[50]。在对当归GAPDH的组织表达研究中[51],发现基因在当归根、叶柄、叶中的表达水平基本一致,且表达较稳定。因此,可能对APS的生物合成研究具有重要意义。

1.4.2 苯酞类化合物 苯酞类化合物作为当归挥发油的重要组成部分,具有平喘、抗肿瘤、抗血小板聚集等药理作用。已从当归提取物中鉴定出-藁本内酯、-藁本内酯、正丁基苯酞、洋川芎内酯I、洋川芎内酯H、洋川芎内酯G、洋川芎内酯A、洋川芎内酯J、川芎内酯等55个苯酞类化合物[52],可分为简单苯酞、苯酞二聚体和三聚苯酞[53-54],其中藁本内酯含量最高。有研究表明,在当归不同生长期中,藁本内酯可转化成洋川芎内酯A、洋川芎内酯H、洋川芎内酯I、欧当归内酯A、正丁基苯酞5个化学成分,但藁本内酯含量远远大于转化产物的含量,说明藁本内酯是苯酞类化合物的核心成分[55]。此外,丁苯酞和藁本内酯还具有杀虫活性[56],与传统杀虫药相比更加安全且对环境造成污染较小。

苯酞类化合物不稳定,易受光照和温度等因素的影响而发生转化,导致该类化合物结构多样[57],增加了苯酞类化合物合成的研究难度。目前对当归苯酞类化合物生物合成途径的认知仍存在很多空白,大量的催化酶类及代谢底物和产物仍有待发现。有研究表明,磷酸2-脱氢-3-脱氧庚酮醛缩酶2、莽草酸脱氢酶、类伯胺氧化酶、多酚氧化酶、酪氨酸脱羧酶、莽草酸-羟基肉桂酰转移酶6种酶可能参与苯酞类化合物的生物合成途径[58]。

目前,已对部分参与当归活性成分生物合成的功能基因或调控基因进行了克隆,对这些基因进行了归纳总结(表1)。

表1 当归中已克隆的基因列表

2 当归重要活性成分合成和积累的调控因素

2.1 早期抽薹

早期抽薹严重制约当归药材的生产。与正常生长的当归相比,早薹开花的当归中阿魏酸、黄酮类、多糖类等活性成分的含量显著降低,木脂素含量增加并诱导当归根木质化,使当归无法入药,进而丧失药用价值[64]。在早薹开花影响当归重要活性成分代谢的研究中发现有一些基因参与调控,如在当归抽薹植株中,参与阿魏酸生物合成途径的、、、、、、和等基因的表达量增加,而的表达量减少;参与黄酮类生物合成途径的、、、等基因表达量则呈现先增加后减少的趋势,这与黄酮类化合物积累量的变化一致[65-66]。此外,一些参与促进或抑制当归开花的关键基因也十分值得关注,如(flowering locus T)、(suppressor of overexpression of constans 1)、(flowering locus C)、(LEAFY)、部分赤霉素代谢基因[67-68]及与当归开花相关的长链非编码RNAs[69]等,通过调控这些基因可有效抑制当归的抽薹开花。通过有效手段[70]控制当归早期抽薹能够使其活性成分正常代谢,达到提高当归的产量与质量的目的。

2.2 生境条件

2.2.1 海拔高度 光照、温度、水分等往往随海拔高度变化而变化,而当归活性成分的代谢与海拔高度密切相关,如在2294~2624 m的海拔,当归中阿魏酸含量随海拔升高呈上升趋势[71]。在当归栽培过程中,适当降低光照强度[72]、降低温度[73]或增加水分[74],都有利于提高当归的阿魏酸含量。

适当的遮阳栽培能显著提高当归产量和单株鲜重、降低麻口病感病率,并能有效降低当归抽薹[75],从而改善当归品质。在增强紫外线-B的胁迫下[76],发现绿茎当归中阿魏酸和黄酮类化合物的积累增加,而紫茎当归对该胁迫的抗性较差。该研究根据2品种当归的差异基因表达量进行分析,推测其内在原因为:绿茎当归中参与黄酮类生物合成的和表达显著上调,且参与阿魏酸生物合成的相关酶基因表达多数上调,增加的黄酮类化合物提升了绿茎当归对紫外线-B的抵抗力;而紫茎当归中的、和的表达下调,不利于阿魏酸的积累。此外,当归延伸因子-1β(elongation factor-1β,)基因也可能参与当归对紫外线-B胁迫的适应过程[60]。

在低温胁迫下,植物能够合成更多的黄酮类、酚酸类化合物,进而提高植物抗寒性,避免保护植物细胞受到伤害[77-78]。适当的低温条件比常温更有利于当归的生长并能够促进阿魏酸、黄酮类等活性成分的积累,这可能是由于阿魏酸生物合成相关基因(、、、、、、)及黄酮类生物合成相关基因(、)的表达上调引起的[79]。

水分是植物正常生长发育的必要条件和重要限制性因素[80],但近年全球气候变暖日趋严重,导致越来越多的研究关注到干旱对植物的影响。干旱影响当归活性成分生物合成的分子机制研究还较少,因此需在干旱胁迫基础上对当归基因进行深入挖掘。

2.2.2 土壤条件 不同的土壤中所含的营养元素、化学元素及微生物种类各不相同,均会对当归重要活性成分的代谢产生影响。如施用氮、磷化肥均会促进当归提前转入生殖生长阶段,加速抽薹进程[81];随着镁螯合肥喷施浓度(螯合镁含量≥5.8%,稀释倍数为400、800、1200、1600)增加,阿魏酸、藁本内酯含量会呈先升后降的趋势[82];用含K+6.0 mmol/L的营养液浇灌处理当归后,可促进当归中、、阿魏酸-5-羟化酶(ferulate-5-hydroxylase,)基因的表达,这可能会对当归幼苗的生长和阿魏酸的积累产生影响[83];施用钾素(300 kg K2O/hm2)能够促进当归阿魏酸、阿魏酸松柏酯、藁本内酯、欧当归内酯A、洋川芎内酯的合成[84];喷施氯化稀土微肥0.8 g/mL和硝酸稀土微肥1.2 g/mL可提高当归根对氮、磷、钾等营养元素和水分的吸收,并增加阿魏酸、藁本内酯的含量[85]。此外,对当归叶面喷施一定浓度的纳米铁,能够提高茉莉酸、细胞分裂素水平,降低水杨酸、脱落酸、生长素水平,促进当归药效成分阿魏酸、-藁本内酯、阿魏酸松柏酯、洋川芎内酯A的生物合成[86]。

当归重要活性成分的代谢也受到一些土壤微生物的的影响。与云南产区相比,当归道地产区甘肃的土壤中含有大量有益于当归生长发育的细菌,如鞘氨醇单胞菌属、假单胞菌属、溶杆菌属、假黄色单胞菌属等,并且藁本内酯二聚体的含量与副黄假单胞菌相对丰度呈显著正相关[87]。有研究表明,当归幼苗期根际微生物以变形杆菌为主,与酚酸类化合物的生物合成关联性较强,而成药期根际微生物以放线菌(Actinobacteria)为主,与苯酞类、黄酮类、胺类、脂肪酸类等化合物生物合成关联性较强。另外,该研究还发现节杆菌(Arthrobacter)与洋川芎内酯A、正丁烯基苯酞的积累、JGI 0001001.H03与绿原酸的积累都有很强的相关性[88]。此外,添加内生真菌后,当归中-藁本内酯和阿魏酸的含量均呈现出明显的增加趋势,但添加内生放线菌或细菌后,-藁本内酯和阿魏酸的含量则呈现出抑制趋势[89]。因此,在当归的种植过程中,合理施加有机肥、生物菌肥,不仅可以促进当归生长,还能够增加有效活性成分的合成和积累,有利于当归品质的提升。

3 结语与展望

目前,当归酚酸类、黄酮类及香豆素类活性成分的生物合成途径已较为清晰,但途径中许多关键基因的研究仍片面的集中于独立的克隆、表达及对环境因素的响应,缺乏整体性和系统性的研究,其调控机制也有待进一步阐明。而APS类和苯酞类活性成分则由于物质结构复杂多样或不稳定等因素,其在当归中的研究还较少,仍缺乏对途径中关键基因的挖掘和功能分析。当归重要活性成分合成和积累的调控因素主要包括了早期抽薹和生境条件,这些因素会使活性成分生物合成途径中的基因表达上调或下调,进而影响当归中活性成分的含量。明确调控活性成分合成和积累的关键基因与因素的关系,对当归的实际生产、栽培具有重要意义。

中药合成生物学是在合成生物学基础上,设计并构建合成药用植物功效成分的细胞工厂,可用以生产植物天然产物的新学科,为中药活性成分提供更高效且稳定的生产方式,帮助解决传统的天然提取和人工化学合成的方法难以满足现代可持续发展的矛盾。因此,解析当归重要活性成分的生物合成途径不仅能够为当归的品质调控、品质改良等研究奠定基础,还能够为构建细胞工厂实现批量生产酚酸类、黄酮类、香豆素类、多糖类及苯酞类等活性成分提供理论依据。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

[1] 孟祥才, 李晓颖, 姚杰, 等. 生态胁迫促进道地药材质量形成机制与质量评价思路 [J]. 中草药, 2022, 53(5): 1587-1594.

[2] 马莹, 赵瑜君, 马晓晶, 等. 中药活性成分生物合成研究及应用 [J]. 中国科学: 生命科学, 2022, 52(6): 894-907.

[3] Zheng H, Fu X Q, Shao J,. Transcriptional regulatory network of high-value active ingredients in medicinal plants [J]., 2023, 28(4): 429-446.

[4] 中国药典 [S]. 一部. 2020: 139.

[5] Wei W L, Zeng R, Gu C M,.in China—A review of botanical profile, ethnopharmacology, phytochemistry and chemical analysis [J]., 2016, 190: 116-141.

[6] 刘妍如, 唐志书, 宋忠兴, 等. 以药效成分群-活性-功效关联作用筛选当归质量标志物 [J]. 中草药, 2021, 52(9): 2626-2637.

[7] 赵静, 夏晓培. 当归的化学成分及药理作用研究现状 [J]. 临床合理用药杂志, 2020, 13(6): 172-174.

[8] 白钢, 刘昌孝, 张铁军, 等. 基于质量综合评价指数的药材品质快速评价 [J]. 中草药, 2021, 52(2): 313-320.

[9] 谢彩香, 宋经元, 韩建萍, 等. 中药材道地性评价与区划研究 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2016, 18(6): 950-958.

[10] 闫孟琳, 丛龙飞, 张子玥, 等. 基于质量标志物的当归抗炎功效近红外快速评价 [J]. 分析测试学报, 2020, 39(11): 1320-1326.

[11] 张欣, 高增平. 阿魏酸的研究进展 [J]. 中国现代中药, 2020, 22(1): 138-147.

[12] 尚军, 吴旺泽, 马永贵. 植物苯丙烷代谢途径 [J]. 中国生物化学与分子生物学报, 2022, 38(11): 1467-1476.

[13] 刘敬, 李文建, 王春明, 等. 当归中有效成分阿魏酸的生物合成及调控 [J]. 中草药, 2008, 39(12): 1909-1912.

[14] 杨杰, 张瑜, 万斌, 等. 当归头与尾阿魏酸代谢模式研究初探 [J]. 中国中医基础医学杂志, 2019, 25(7): 991-993.

[15] 雒军, 王引权, 温随超, 等. 当归苯丙氨酸解氨酶基因片段克隆和组织特异性表达分析 [J]. 草业学报, 2014, 23(4): 130-137.

[16] 杨雪, 王引权, 雒军, 等. 当归苯丙氨酸解氨酶基因原核表达载体的构建 [J]. 甘肃中医药大学学报, 2018, 35(3): 1-4.

[17] 温随超. 钾素营养对当归阿魏酸生物合成相关基因表达的影响 [D]. 兰州: 甘肃中医药大学, 2016.

[18] 王漫青, 程湘, 王广, 等. 当归香豆酸-3-羟化酶基因ASC3H的克隆及表达模式与阿魏酸含量相关性分析 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2023, 29(4): 161-166.

[19] 雒军, 王引权, 温随超, 等. 当归咖啡酸--甲基转移酶基因克隆和序列分析 [J]. 中草药, 2016, 47(7): 1180-1186.

[20] 杨彩霞, 王引权, 雒军, 等. 当归咖啡酸--甲基转移酶在大肠杆菌中的表达及组织表达分析 [J]. 甘肃中医药大学学报, 2019, 36(6): 1-6.

[21] 张培, 侯云龙, 苏敏, 等. 当归咖啡酸--甲基转移酶基因的克隆与表达分析 [J]. 中国野生植物资源, 2021, 40(1): 20-28.

[22] Yang J, Zhang C, Li W H,. Comprehensive analysis of transcriptomics and metabolomics between the heads and tails of: Genes related to phenylpropanoid biosynthesis pathway [J]., 2021, 24(9): 1417-1427.

[23] 王玉, 杨雪, 杨蕊菁, 等. 调控苯丙烷类生物合成的MYB类转录因子研究进展 [J]. 安徽农业大学学报, 2019, 46(5): 859-864.

[24] 杨雪, 雒军, 杨彩霞, 等. 当归MYB4转录因子基因的克隆及表达分析 [J]. 河南农业科学, 2018, 47(12): 48-56.

[25] 刘光瑞, 宗渊, 李云, 等. 当归转录因子AsMYB44的克隆与功能研究 [J]. 浙江农业学报, 2023, 35(6): 1253-1264.

[26] 王庆华, 杜婷婷, 张智慧, 等. 绿原酸的药理作用及机制研究进展 [J]. 药学学报, 2020, 55(10): 2273-2280.

[27] 冯唐锴, 杨文涛. 绿原酸合成代谢途径关键酶的生物信息学研究 [J]. 绿色科技, 2022, 24(6): 205-209.

[28] 杨银菊, 陈爱国, 刘光亮, 等. 烟草绿原酸生物合成途径关键酶基因的研究进展 [J]. 现代农业科技, 2018(13): 5-8.

[29] Zhang J R, Wu M L, Li W D,. Regulation of chlorogenic acid biosynthesis by hydroxycinnamoyl CoA quinate hydroxycinnamoyl transferase in[J]., 2017, 121: 74-79.

[30] 徐萍, 徐小博, 郭晖, 等. 金银花中绿原酸的积累和生物合成研究进展 [J]. 食品工业, 2021, 42(10): 252-256.

[31] 李谷才, 魏文亭, 高堂杰, 等. 当归总黄酮提取及其体外抑菌活性研究 [J]. 时珍国医国药, 2011, 22(2): 310-311.

[32] 葛诗蓓, 张学宁, 韩文炎, 等. 植物类黄酮的生物合成及其抗逆作用机制研究进展 [J]. 园艺学报, 2023, 50(1): 209-224.

[33] Liu W X, Feng Y, Yu S H,. The flavonoid biosynthesis network in plants [J]., 2021, 22(23): 12824.

[34] 诸姮, 胡宏友, 卢昌义, 等. 植物体内的黄酮类化合物代谢及其调控研究进展 [J]. 厦门大学学报: 自然科学版, 2007, 46(S1): 136-143.

[35] Zhu T T, Zhang M H, Su H Y,. Integrated metabolomic and transcriptomic analysis reveals differential mechanism of flavonoid biosynthesis in two cultivars of[J]., 2022, 27(1): 306.

[36] 徐丽, 朱田田, 晋玲, 等. 基于混合测序策略的两品种当归中类黄酮调控基因差异分析 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2023, 29(1): 141-147.

[37] Wang M Z, Qiu X X, Pan X,. Transcriptional factor-mediated regulation of active component biosynthesis in medicinal plants [J]., 2021, 22(6): 848-866.

[38] 郭泽西, 刘露露, 孙大运, 等. 查尔酮合成酶在植物抗病中的研究进展[J]. 分子植物育种, 2023, 21(22): 7545-7553.

[39] Bai Q X, Duan B B, Ma J C,. Coexpression of PalbHLH1 and PalMYB90 genes fromenhances pathogen resistance in poplar by increasing the flavonoid content [J]., 2020, 10: 1772.

[40] 宋晓云. 蒺藜苜蓿MtMYB114和MtGL2转录因子在转基因紫花苜蓿中的功能研究 [D]. 兰州: 兰州大学, 2016.

[41] 王杨海, 刘璐, 赵渤年, 等. 当归属植物传统药用、香豆素类成分及药理毒理学研究进展 [J]. 药学研究, 2023, 42(6): 403-408.

[42] 王常明, 姜睿斌, 李锋. 当归化学成分及抗肿瘤作用机制的研究进展 [J]. 癌变·畸变·突变, 2019, 31(2): 162-165.

[43] 王荣香, 宋佳, 孙博, 等. 香豆素类化合物功能及生物合成研究进展 [J]. 中国生物工程杂志, 2022, 42(12): 79-90.

[44] Han X X, Li C, Sun S C,. The chromosome-level genome of female ginseng () provides insights into molecular mechanisms and evolution of coumarin biosynthesis [J]., 2022, 112(5): 1224-1237.

[45] Xie J H, Jin M L, Morris G A,. Advances on bioactive polysaccharides from medicinal plants [J]., 2016, 56(Suppl 1): S60-S84.

[46] 王江侠, 杨丽霞, 米登海, 等. 当归多糖对糖尿病肾病KK-Ay小鼠肾脏AMPK信号通路及线粒体自噬的影响 [J]. 中草药, 2023, 54(10): 3189-3196.

[47] 黄彩云, 何吉福, 宋春虹, 等. 当归多糖抗运动疲劳作用及其机制研究 [J]. 康复学报, 2022, 32(5): 434-440.

[48] Nai J J, Zhang C, Shao H L,. Extraction, structure, pharmacological activities and drug carrier applications ofpolysaccharide [J]., 2021, 183: 2337-2353.

[49] 李晓岗, 张雪, 俞捷, 等. 药用植物质量标志物多糖生物合成通路及关键酶研究进展 [J]. 中草药, 2021, 52(15): 4752-4762.

[50] 佟岩, 黄荟, 王辉, 等. 铁皮石斛多糖合成相关基因在不同组织及低温胁迫下的表达分析 [J]. 西部林业科学, 2021, 50(3): 20-27.

[51] 杨雪, 雒军, 杨彩霞, 等. 当归甘油醛-3-磷酸脱氢酶基因的克隆及组织稳定性分析 [J]. 河南农业大学学报, 2018, 52(6): 943-950.

[52] 张清清, 冯媛, 李春花, 等. 基于UPLC-Q-TOF/MS技术快速鉴定当归中苯酞类和有机酸类成分 [J]. 中国药房, 2022, 33(5): 579-585.

[53] 刘露丝, 彭成, 熊亮. 当归苯酞类化合物的研究进展 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2015, 17(5): 958-962.

[54] Zou J A, Chen G D, Zhao H A,. Triligustilides A and B: Two pairs of phthalide trimers fromwith a complex polycyclic skeleton and their activities [J]., 2018, 20(3): 884-887.

[55] 雒军, 王引权, 吴国泰, 等. 当归根部中主要有效成分的动态积累和转化研究 [J]. 中草药, 2021, 52(21): 6663-6668.

[56] Miyazawa M, Tsukamoto T, Jun A Z,. Insecticidal effect of phthalides and furanocoumarins fromagainst[J]., 2004, 52(14): 4401-4405.

[57] 杨雅琳, 冯阳, 陈浩, 等. 苯酞类化合物及其生物活性研究进展 [J]. 天然产物研究与开发, 2022, 34(8): 1439-1453.

[58] Feng W M, Liu P, Yan H,. Investigation of enzymes in the phthalide biosynthetic pathway inusing integrative metabolite profiles and transcriptome analysis [J]., 2022, 13: 928760.

[59] 雒军, 王引权, 温随超, 等. 当归基因保守区克隆和组织特异性表达分析 [J]. 中草药, 2014, 45(13): 1907-1913.

[60] 杨彩霞, 雒军, 王引权, 等. 当归延伸因子基因的克隆及胁迫应答分析 [J]. 西北植物学报, 2019, 39(8): 1371-1378.

[61] 樊世婷, 李云, 罗香怡, 等. 当归抽薹关键基因和的生物信息学分析 [J]. 分子植物育种, 2022, 20(11): 3562-3569.

[62] 崔秀文, 刘迪, 黄天苗, 等. 当归MADS-box生物信息学及SOC1克隆与表达分析 [J]. 中草药, 2023, 54(5): 1551-1560.

[63] 刘迪, 崔秀文, 黄天苗, 等. 当归抽薹开花过程中赤霉素代谢水平及其关键酶基因克隆与表达分析 [J]. 中草药, 2023, 54(1): 222-234.

[64] Li M L, Cui X W, Jin L,. Bolting reduces ferulic acid and flavonoid biosynthesis and induces root lignification in[J]., 2022, 170: 171-179.

[65] 栗孟飞, 刘学周, 魏建和, 等. 基于生物量、活性物质积累和抗氧化能力的当归高海拔种植区域选择 [J]. 中草药, 2020, 51(2): 474-481.

[66] 栗孟飞, 康天兰, 晋玲, 等. 当归抽薹开花及其调控途径研究进展 [J]. 中草药, 2020, 51(22): 5894-5899.

[67] Li M F, Li J E, Wei J H,. Transcriptional controls for early bolting and flowering in[J]., 2021, 10(9): 1931.

[68] Luo M M, Liu X X, Su H Y,. Regulatory networks of flowering genes induring vernalization [J]., 2022, 11(10): 1355.

[69] Liu X X, Luo M M, Li M F,. Transcriptomic analysis reveals LncRNAs associated with flowering ofduring vernalization [J]., 2022, 44(5): 1867-1888.

[70] 王义存, 李国业, 潘水站. 药用植物当归早期抽薹研究进展 [J]. 现代农业科技, 2016(20): 52-53.

[71] 晋玲, 金尧, 王惠珍, 等. 海拔对当归产量和阿魏酸含量的影响 [J]. 中兽医医药杂志, 2014, 33(3): 47-49.

[72] 向红, 李炀, 金尧. 光照强度对当归产量及阿魏酸含量的影响 [J]. 中兽医医药杂志, 2015, 34(2): 53-54.

[73] 王惠珍, 晋玲, 张恩和. 海拔对当归中阿魏酸量的影响及关键因子分析 [J]. 中草药, 2013, 44(2): 219-223.

[74] 金尧, 王佳芷, 王正, 等. 水分对当归产量及阿魏酸含量的影响 [J]. 中兽医医药杂志, 2018, 37(2): 59-61.

[75] 蔺海明, 武延安, 曹占凤, 等. 网棚全覆盖遮阳栽培对当归抽薹及环境温湿因子的效应 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2010, 16(4): 79-83.

[76] Peng T, Wang Y Q, Yang T,. Physiological and biochemical responses, and comparative transcriptome profiling of twocultivars under enhanced ultraviolet-B radiation [J]., 2021, 12: 805407.

[77] Wang L, Shan T M, Xie B,.betaine reduces chilling injury in peach fruit by enhancing phenolic and sugar metabolisms [J]., 2019, 272: 530-538.

[78] Sharma A, Shahzad B, Rehman A,. Response of phenylpropanoid pathway and the role of polyphenols in plants under abiotic stress [J]., 2019, 24(13): 2452.

[79] Dong H, Li M L, Jin L,. Cool temperature enhances growth, ferulic acid and flavonoid biosynthesis while inhibiting polysaccharide biosynthesis in[J]., 2022, 27(1): 320.

[80] 王凯悦, 陈芳泉, 黄五星. 植物干旱胁迫响应机制研究进展 [J]. 中国农业科技导报, 2019, 21(2): 19-25.

[81] 漆琚涛, 蔺海明, 刘学洲. 氮磷肥对当归抽薹率的影响试验初报 [J]. 中药材, 2004, 27(2): 82-83.

[82] 刘莉莉, 晋小军, 贾袭伟. 镁螯合肥对当归生长、产量及品质的影响 [J]. 中成药, 2022, 44(10): 3385-3389.

[83] 温随超. 钾素营养对当归阿魏酸生物合成相关基因表达的影响 [D]. 兰州: 甘肃中医药大学, 2015.

[84] 荔淑楠. 钾素营养影响当归品质形成的生理机制研究 [D]. 兰州: 甘肃中医药大学, 2016.

[85] 厚建霞, 晋小军, 蒙俊杰, 等. 稀土微肥对当归生长发育及产量品质的影响 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2022, 28(5): 148-156.

[86] 孟令煜, 杨涛, 王引权, 等. 叶面喷施纳米铁对当归生理生化特性及药材产量、品质的影响 [J]. 时珍国医国药, 2022, 33(10): 2497-2501.

[87] Zhu L, Yan H, Zhou G S,. Insights into the mechanism of the effects of rhizosphere microorganisms on the quality of authenticunder different soil microenvironments [J]., 2021, 21(1): 285.

[88] Chen J M, Feng W M, Yan H,. Explore the interaction between root metabolism and rhizosphere microbiota during the growth of[J]., 2022, 13: 1005711.

[89] Zhang X G, Li X R, Wang Q L,. Study on effects of endophytes on growth and production of-ligustilide and ferulic acid in[J]., 2016, 39(2): 417-426.

Advances in biosynthesis and regulation of active ingredients of

LIU Tian-le1, ZHU Tian-tian1, 2, 3, 4, ZHANG Ming-hui1, ZHANG Jing1, XU Li1, KANG Shu-qi1, JIN Ling1, 2, 3, 4

1. School of Pharmacy, Gansu University of Traditional Chinese Medicine, Lanzhou 730000, China 2. Northwest Collaborative Innovation Center for Traditional Chinese Medicine Co-constructed by Gansu Province & MOE of PRC, Lanzhou 730000, China 3. Engineering Research Center for Evaluation, Protection and Utilization of Rare Traditional Chinese Medicine Resources, Lanzhou 730000, China 4. Gansu Pharmaceutical Industry Innovation Research Institute, Lanzhou 730000, China

Danggui () is the dried root of, a plant of the Umbelliferae family, which has the effect of tonifying blood, regulating menstruation, relieving pain and laxative. Important active ingredients such as phenolic acids, flavonoids, coumarins, polysaccharides and phthalides are the material basis for the medicinal effects of. In recent years, a large number of studies have been conducted to analyze the biosynthetic pathways of some components in, and to clone and analyze the expression of key enzyme genes and transcription factors in the pathways. Regulatory factors for the synthesis and accumulation of active components of, mainly including early bolting and habitat conditions, can affect the expression of genes in the synthesis pathway, which changes the content of active components. By synthesizing the biosynthetic pathways of the resolved active components and the regulatory factors of these components in, we can provide a theoretical basis for the quality enhancement, variety improvement and precision cultivation of.

; biosynthetic pathway; regulating factors; ferulic acid; chlorogenic acid

R282

A

0253 - 2670(2023)22 - 7545 - 09

10.7501/j.issn.0253-2670.2023.22.031

2023-05-12

甘肃省高校青年博士基金资助项目(2023QB-094);西北中藏药省部共建协同创新中心开放基金资助项目(Xbzzy202207);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-05);甘肃省科技计划项目(20JR5RA182);甘肃中医药大学科学研究与创新基金项目(2021KCZD-4)

刘天乐(1999—),女,硕士研究生,研究方向为中药资源保护、评价与可持续利用。E-mail: 18382244052@163.com

通信作者:朱田田,副教授,硕士生导师,从事中药资源评价与分子生药学研究。E-mail: ztt0935@163.com

[责任编辑 赵慧亮]