疫后论治问哲学

——关于疫后精神重建的病理学讨论

2023-11-26刘孝廷

刘孝廷

北京师范大学哲学学院,北京 100875

引言

2023年春暖花开,随着疫情控制的解封,所到之处的旅游景点都迎来了人潮汹涌的场面。然而,疫情留下的“精神后遗症”却难以一时消除,可能会产生深远的影响[1-2]。或许,在疫后的修复与重建过程中,哲学的独特作用也将逐渐展现出来。这不仅源于“密涅瓦的猫头鹰”常常在黄昏时起飞的观念①出自德国哲学家黑格尔的名句。密涅瓦是罗马神话中的智慧女神,栖落在她身旁的猫头鹰是思想和理性的象征。密涅瓦的猫头鹰在黄昏起飞就可以看见整个白天所发生的一切,可以追寻其他鸟儿在白天自由翱翔的足迹。这句话的含义是:在历史进程中,只有到了晚期,当人们回顾已经发生过的事情时,才能洞察,才能理解。也可以说,当事情正在发生的时候,往往很难理解它的意义,理解和反思总是滞后的,这也是形而上学的根本特点。而形而上学(metaphysics)一词直译即是“后物理学”,其词头“meta”正是“后”的意思。,更因为哲学本质上是研究人的学科,它不仅从人的角度研究人,更从人的视角看待问题,将人的因素放在首要位置。而疫后的重建工作,其重要任务不仅在于恢复社会和经济秩序,更在于安抚和慰藉人们的心灵。这正是哲学得以大显身手的广阔天地。本文将从生命现象学和生命的文明视角出发,挖掘哲学作为守护文明重要参量的精神方式,如何具体地抚慰人类的心灵、引导人类的追求,进而探讨哲学在精神病理学的分析和诊治过程中所形成的独特观念与方法,以期为社会文明的提升和个体自我之拯救提供一定的启示。

1 以疫为镜

随着社会生活的逐渐回归正常,目前全球对疫情的回望与反思已经呈现出不同于疫情初期和中期的新特征。由于疫情在一定程度上重塑了国际秩序,因此,除了医学专家和管理人员仍在深入探究和追溯疫情的起源和真相外,其他人则都忙于恢复已被扰乱的社会秩序。然而,正是通过这一方面的表现,我们可以看出疫情的深度和广度对全球社会产生的深远影响。虽然诸如疫情中的食品卫生、管理和技术失误、相关政策的得失、人员素质以及公众知情权等问题仍然备受争议[3-5],也不排除其中许多争议是特定情境下的言论,但在哲学家眼中,这些可能被视为一种文明意义上的“发展之祸”。多年前也曾讨论过“发展问题”这一概念,用来指代由“发展”引发的次生性问题[6]。现在看来,新冠疫情从根本上说就是发展问题,或者更准确地说,是文明问题。既然疫情最终被视为一种“文明”病,那么从根本上就还是因为人类的精神层面出现了问题。或许有人会认为,精神并不是空洞的,而是有其“物质”基础。诚然,这种观点在一般常识中是普遍存在的,因此已没有继续争论的必要。关键在于,“精神”一旦出现,它就成为了一个自我存在、自我目的的“中心”物。冷静审视一下,在世界各地的疫情防控过程中就经常可以看到各种怪现象,仿佛世界末日即将降临一样[7-8]。如果按照黑格尔《精神现象学》[9]中的逻辑来理解,这些现象都可以被视为人类精神的表征。许多人都将这些现象归因于文化、传统或习俗,但实际上这些现象背后都是“精神”在起作用,因此我们必须从精神病理入手进行深入分析。精神病理学作为一门研究精神疾病发生发展的过程与原理的学科,包括了普遍化的精神病灶,即作为整体的人类文明的阶段性病灶;还有语境化的精神病灶,这涉及到不同国家和地区的政治与国力等因素;以及个体化的精神病灶,即每个人面对问题和危难时的不同心态。如果我们把这些病灶逐一展开,大致可以分为三个层次——文明病、地方病和个体病。当然,这些病灶之间也是相互影响、相互作用的,在一定条件下甚至可以相互转化。[9]

大疫当前,人人都迫切希望尽快找到有效的治疗方案,所以采取的行动类似各色“严打”运动,这是抗疫中科学和政策的决策。后疫情时代,人类未来可能要被迫与新冠病毒共存,而且即使没有新冠病毒威胁,其他类型的病毒可能也会不时地出现,引发人们的恐慌和不安,简单地梦想一劳永逸地根除所有病毒只能是痴心妄想,所以“与毒共舞”无疑是全人类需要面对的挑战和深思后的选择。如果将每次病毒的出现视为一个独立的案例,那么我们应当认识到,这些案例实际上可以构成一个连续的进程或序列。这意味着人类社会面临的挑战已经升级到一个新的层次,成为我们必须重视的“台地”。这些挑战对人类社会的负面影响可能会以几何级数的速度扩大。因此,我们必须调整发展的视角和考量,增加关于发展审度的延长线,不仅要考虑短期内的状况,还需要把这种对事务的短期考量推及长远,从慢参量或长变量的视角看文明、文化或发展系统运行中的问题。当今的技术时代是一个加速到了“人人心脏狂跳”的时代,因此把控技术更需要有对慢(长)变量的觉知和归靠,哲学就是要做“长变量”的守护者,而这需要大思维、大格局和大智慧。也许着眼于长远的“生态文明”的思维能够发挥重要作用。这种思维模式将关注点放在长期的可持续性和影响上,强调人类与自然环境的和谐共生。通过这种方式,我们或许能更好地应对全球性的挑战,甚至确保人类未来的可持续发展[10]。

以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以疫为镜,可以知人性。然而,对于此次疫情的本质,至今尚无任何组织机构能够透彻阐述其对于人类文明和发展的深远影响。是如同西班牙大流感或黑死病一般,疫情过后,生命就能得以重生? 还是对人类文明的毁灭性给予最后的警示? 无论是“环境悬崖”①“环境悬崖”意指环境因持续超强外部压力推动突破生态临界点而滑向自我崩溃状态。[11]还是“文明断崖”的论述,都尖锐地指出人类面临的整体物种毁灭的可能性日益增大。自20世纪50年代以来,环保问题逐渐受到关注,然而时至今日,环境状况不仅未能改善,反而日益恶化。许多科学家对社会面临的问题表达了关切和思考,其中最为突出的是“霍金之忧”②著名物理学家斯蒂芬·霍金对科学与社会所面临的最大问题的思考和担忧,包括“人类是否会一直在地球上生存下去? ”“时间旅行是否可能? ”“地球面临的最严重威胁”“未来人工智能可能形成自己的意志”等等。[12],直接指向了文明的末日问题,对人类未来的生存提出了深刻警告。这种状况显然与文明的初衷和本性背道而驰。在此背景下,人类文明若要延缓或解决这一问题,除了通过改善人性来提升文明自身的品质,别无他法。所以,新冠疫情作为人类文明的精神病理学研究对象,即使并非最后的警钟,也应该是我们所听到的最震撼人心的警钟之一,以便唤醒一直“装睡”的人类,让我们意识到这场疫情所揭示的深刻问题。

2 生命内化

现代化进程给人类社会带来了显著的变化,这些变化既有显见的益处,也有潜在的负面效应,就像打开了“潘多拉的盒子”一样,许多问题随之涌现。每个观察者都可以根据自己的观点对这些问题进行分类和排序。然而,从生命现象学的角度来看,其中关键的问题可能是欲望的释放。从基本的生理需求到复杂的符号消费,欲望在现代社会中扮演着重要的角色。事实上,欲望可以说是推动现代化进程的人性基础之一。现在的生命政治学在很大程度上也是关于欲望的政治学,特别是通过组织或集体的宏观欲望来压制个体的微观欲望。这种现象与资本的逻辑是相一致的。

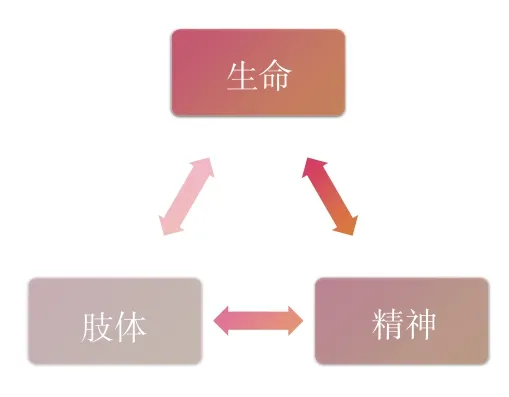

现代性赋予我们诸多力量,包括精神力量、智力力量、产业力量和社会调整力量等,然而,对欲望的过度放纵和对生命本真需求的忽视,特别是对精神更高需求的漠视,却使得人性在不断的“自我解放运动”中变质走样,迷失了方向。灾疫中的人学状况、生命意识与精神展现,都明确地显示出人类尚未成为一个健全、合格的物种。特别是此次疫情,它不仅仅是一种个体疾病,更是一种人类疾病,病毒所针对的正是人类这个物种或“类”体。如果我们不能从物种层次和生命文明的尺度来对待这一问题,那么我们就像在“林中找路”,极有可能会背道而驰[13-14]。当人类文明触及底线时,“第三逻辑”开始兴起,那就是自然的逻辑,也就是自然的平衡原理。就生命现象而言,在病毒与生命面前,“肢体——生命——精神”的范围似乎是逐级包含的,但发挥的作用却又是能独自体现更大的主动性和普遍意义。我们可以依据图1中的三角关系来进行一次简便的形上学分析。通过这种分析,或许会看到在生命的政治里面有一个“顽固”的精神内核,而它可能改写我们以往的“三观”。

图1 肢体、生命、精神三者关系图Figure 1 Diagram of the relationship between body, life, and spirit

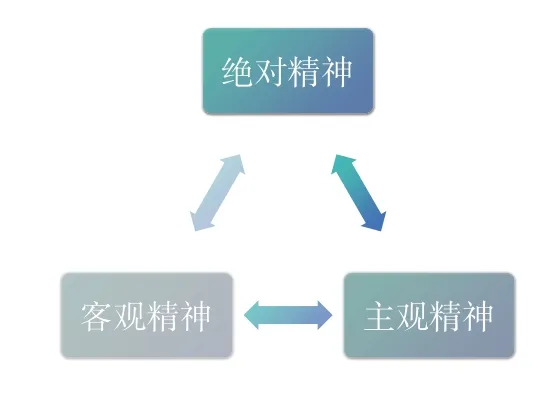

从图1的三角关系可以清晰地看出,肢体与精神的健康平衡是保持生命特征的关键,而生命的活力则是以肢体和精神的和谐共存为基础的。过去,我们多关注于肢体的疾病,对精神层面的关注则很少,以实体为基础的欲望不断扩张,导致精神空间被挤压,人的精神自主性逐渐消失,从而只能被欲望所驱使,失去了自我决定的能力。如果继续这样下去,我们将在“环境的悬崖、文明的断崖”前无法回头,最终走向毁灭。然而,悲哀的是,目前还没出现任何一股力量能够解决这个问题,即使此前出现过许多杰出的领袖人物,也没能改变人类文明的这一走向。如果我们从太空用“文明”的望远镜和过滤镜观察地球,则可能会看到地球表面的生态崩坏出现不可遏制之趋势,更何况自从人类现代化进程加速,地球环境恶化的程度和速度也是人们有目共睹的。如,冷兵器时代的战争伤亡虽也血腥残酷,但死亡人数毕竟有限,可自从有了热兵器,仅20世纪的两次世界大战就造成了数以千万计的死亡,如今又有上万枚具有极大致毁性的核武器,一旦引爆和释放,则足以多次摧毁地表生态。如此,人类的自我毁灭还是天方夜谭吗? 特别是透过一直笼罩在俄乌冲突①俄乌冲突中我国始终坚持劝和促谈,为尽快止战停火、恢复和平作出努力,受到国际社会广泛关注和积极评价。中的核恐吓现象,不难体会到所谓“文明的绝境”绝非危言耸听。如果仔细回顾地球过去200年的变迁史,我们可以深刻感受到“霍金之忧”并非空穴来风,现今的所有学者都有义务和责任关注这个问题。而关注文明就需要回到关注生命、关注精神的角度去关注每个人类个体的精神状况,一方面提升每一个体的生活质量,另一方面提升个体的精神境界与运行层次,从而使普遍化的精神“落地生根”成为共识和自我约束的准则。个体精神共同组成人类精神,个体精神的公共部分形成人类的公共精神,所以个体精神、人类精神和公共精神是密不可分的,这是一个嵌套结构。推而广之,中国和世界及各国的关系也是如此,认识不到这一点就不可能在思想上认同“人类命运共同体”的理念。这促使我们对精神问题进行全面研究,以重建其内部关系。根据黑格尔的理论,精神在总体性展开中大体遵循着“主观精神——客观精神——绝对精神”的循环顺序[15]。这也可以看作是精神的构成方式(图2)。

图2 精神的总体性展开关系图Figure 2 Relationship diagram of the overall development of spirit

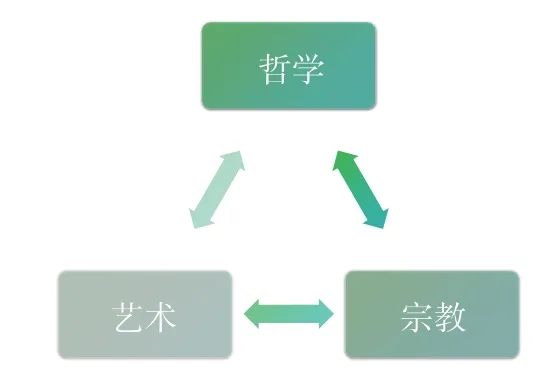

在黑格尔的哲学体系中[9,15-16],主观精神为一种“虚体动在”,与物质的“实体动在”形成对照。就表现层面而言,相比于物质,精神中的“动”更具有本体论的特征,它必须始终处于运动状态。今天顺此思路深化研究可以发现,精神的存在和运行遵循着一系列基本原理,包括自在原理、外动原理、协进原理、感通原理和意义提升原理等。自在原理表明,当精神出现时,它便成为一种自为的存在[9]。这一原理构成了后续关于精神能动性的讨论的基础。外动原理则是指精神活动的基本方式是外向运动,也就是黑格尔所谓的“外化”或“异化”[15]。这一原理为后续关于异化的各种讨论,特别是异化的伦理学与价值论的讨论提供了基石。协进原理指的是精神与外在的事物和环境协同进化、相互渗透,后续关于人与自然协同进化的讨论,实际上是这种关系的表象[15]。感通原理表明,精神能够感受外在的物质世界并与之建立密切联系,因为精神本身是在物质的神经网络的基础上产生的[16]。这一原理为后续各种知识论、认识论、实践学及“人天关系”问题的讨论提供了基础。意义提升原理则是指精神是一种意向性目的性的存在,追求意义和价值是它的存在形式和使命[16]。这一原理也是后续各种境界论、超越论得以展开的基石。而按照黑格尔的观念,绝对精神是真正且全部的精神的目的和灵魂。在绝对精神的构成中,黑格尔提出了三个板块:艺术、宗教和哲学(图3)。如果这个构造结构具有普遍性,我们就会发现,在中国文化中确实存在明显的精神弱项,因为至少在我们这里,这三个板块并没有在相互关系中完整展开,甚至在某些方面想要有一个较为完整的体现也异常困难。

图3 艺术、宗教和哲学的相互关系图Figure 3 Relationship between art, religion, and philosophy

以上的讨论可以归类为生命的内在化过程,也就是为生命注入一种绝对精神作为主宰和支撑,从而维系主观精神和客观精神的平衡。生命不断地面临着外在客观精神的压力,如果没有绝对精神的维系,很容易导致主观精神的内在崩溃。当前,中国乃至全世界都正面临着一场世俗化浪潮引发的绝对精神流失的危机,因而必须考虑如何应对这一处境。本文所讨论的只是在大疫面前,哲学应如何针对个体做出抉择的问题,尚未论及传统哲学思维的治国策略等。哲学一般包括理论哲学和实践哲学两个部分,后文之第5节中我们将具体探讨这两者在现代社会中的重新定位和分工。

3 守住长量

实际上,无论新冠疫情如何凶猛,只要人类能够挺过这一关而没被灭绝,它就终将会过去。然而,后疫情时代的治理和疗愈道路却是漫长而艰难的。人们通常将由疫情引发的后续精神问题称为“次生灾难”,“次生灾难”往往具有漫长的时间跨度和深远的影响范围,因此可以利用前述长(慢)参量原理来应对,更何况预防并及早采取行动以降低或减轻次生灾难也是应用慢参量原理的体现。

人类文明是一个复杂巨系统,我们所从事的知识文化工作,亦属于文明复杂系统的慢变量工作,而且事关文明的本性,因而也是文明的卫道士。在文化这个大系统里,精神元素亦是慢变量。这是因为,只要系统的持续时间足够长久,精神作为一种“恒常的”量就会逐渐体现出其根本性的作用,比如,决定中国特色的关键因素是其源远流长的文化或文明,而不仅仅取决于个别人、个别朝代的兴衰。历史归根结底是由“全体人”“共同精神”塑造的。而当代中国知识人的社会人格大多尚未健全,缺乏足够的启蒙理性与文化的支撑,这在互联网时代体现的愈发明显,许多人成为“粉丝”和“流量”的从属品。这一点不仅让我们想起尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)和维特根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstein)在面对类似问题时所提出的“治疗哲学”策略来。

疫情过后,当生理医生的工作暂时告一段落,“次生灾难”的疗愈需要文化的医生和精神的医生陆续登场。而在随后登场的医生中,心理学家显然是不可或缺的,但还有一群人,常常被大众忽视,那就是哲学家(尽管有时他们被误认为是道德学家或宗教学家)。历史上的哲学家们,如苏格拉底、老子、孔子等,在当时的社会中都没有得到足够的重视和地位,他们的思想和建议也没有得到广泛的认可和回应。相反,他们常常被边缘化,有的甚至遭到排斥和贬低。所幸的是由于“慢参量”的作用,这些哲学家留下的思想和文化遗产却对后世产生了深远的影响。他们的思想深刻地影响了人类社会的发展和精神进步,成为人类文明最重要最核心的组成部分。虽然现实中的很多人受到“快参量”的影响热衷于根据自己的利益和喜好做出判断,但真正的哲学家则能“守常”而根据“慢参量”来判断事物,因而自然会在“次生灾难”的疗愈中发挥特有的作用。

4 多路并疗

关于后疫情时代的文化和精神介入大体可以按照圈层理论和从发展问题到次生灾难的顺序,来制定以下几种实践或“疗愈”路径:

首先,进行深思熟虑的“大治疗”。这涉及到对整个文明本身进行深入反思,拓展和推动现有的生态哲学和生态伦理研究,与治术交叉。海德格尔(Martin Heidegger)在其《哲学论稿》中提出的“第二开端”思想,为我们解决灾疫问题提供了有价值的视角[17]。这个视角不仅关注宏观的生态问题,也深入探讨微观的生态问题。比如,我们需要更深入地讨论人体生态和食品安全之间的关系。以前我们只关注“舌尖上的中国”,却忽略了“舌尖上的伦理”和“吃的道德”。特别是当前的文明面临着生态断崖、核武威胁、基因编辑、AI超越和替代等多方面的危机,我们正日益临近根本转折或坍塌的“奇点”。如果我们不果断采取行动,就将难以自救。[18]

其次,关注“中治疗”。这涉及到对灾疫面前人们的精神状态给予整体关注和普泛性研究,属于灾疫与精神或心灵的“一般性”或社会系统性的探索,大体相当于社会学层面的工作。学术界的大多数普泛性探索都集中在这里。

最后,重视“小治疗”。这涉及到针对具体的人和事情进行特向性的实践治疗活动。比如,可以建立哲学诊所、心理咨询室等机构进行咨询和安抚,积极防范,从而遏止次生灾难的蔓延。目前在欧美发达国家已经形成了运作系统并逐步完善,在国内还处于刚刚起步的状态,但也正在显示出旺盛的生命力。

“小治疗”具有一个显著的特点,即格外关注大背景下个人的命运。因为只有个人才是真实而具体的。这里有一个最基本的立场问题:如果不站在启蒙之后的立场上理解人,则其对现代人的理解就远远不到位。无论启蒙有多少悖谬和困难,但它是一道“门槛”,如果不能跨越这一“门槛”,就无法建立“现代人”的概念。启蒙最大的特点就是尊重个人,因为每个人都是具体实在的,有他自身生命的感受和对生命的理解,其人格必须得到充分尊重。比如,人的死亡也是要讲尊严的,让逝者在离世时感受到世界给他的最后一丝温暖是生命伦理的底线。由于只有个体才会直接面对尊严,把整体的尊严上升到高不可攀的程度,因此对个体的真实状况视而不见或使用双重尺度是绝对不应该的,这也是时下需要反思和审视的根本问题。在这个背景下,现代哲学应该也能够发挥重要的作用。

过去,广泛的哲学教育主要发挥了培养“三观”的思想政治教育作用,这种治疗方式主要是从宏观和整体的角度来面对普罗大众,不太重视个体存在的具体性和真实性。如今,哲学治疗更注重与个体的单独对话,这种交流是平等而深入的。与生理学、心理学以“治疗”为重点不同,哲学更注重心性的修养和涵养,其形式和方法相对较为“柔软”,因此虽然大多无法立竿见影,而其普遍性和广谱性却使之在灾后重建和消除次生灾难过程中能够发挥更广泛的作用。特别是真正的哲学治疗虽然离不开心理治疗,却与后者完全不同,因为它不以病者为病,而采取苏格拉底平等对话的方式,重在解决对象的观念和伦理问题[19]。它在思维层次上遵循现象学的理路,因此能够在近年持续推进坚挺不衰。

5 重回实践

欲使哲学在后疫情时代的精神疗愈中发挥应有作用,必须重视哲学实践。目前国际上的哲学学科和教学在整体上包括理论与实践两个方面,而我国则把关于哲学的理论学习与教学体系设置为一个一级学科即“哲学”,下有八个二级学科。学界普遍认为这一设置从建制上严重地束缚了哲学学科的发展和实践功能的发挥,也直接导致近年来关于学科设置的很多热烈争论,比如同济大学孙周兴教授就曾明确提出将哲学分为哲学、宗教学、逻辑与科学哲学三个一级学科[20]。虽然笔者不太赞同这种划分,因为他忽视了哲学的实践维度和特性,但这个问题讨论却很有价值。2018年底复旦大学设立了全国第一个科学哲学与逻辑系(简称“科罗系”),成为学科发展的一个重要事件[21]。而笔者认为,将哲学分为理论哲学、实践哲学、哲学史三个一级学科可能更具学理依据,因为关于理论和实践的分割早有先例,比如经济学就是这样划分的;而且,也确实存在许多无法在理论哲学的框架内讨论和解决的应用哲学问题,特别是作为实践哲学核心的哲学实践,本身就有超越理论的内涵。关于哲学史的设置也有先例,比如科学史就是一个单独的一级学科;特别是历史学中尽管也有历史哲学部分,但它并不关心哲学史。至于其他划分,因多不是按照哲学的存在特性来进行的,因而难以在学理上说得通。当然,这样的分类方式也只是多样性讨论中的一种观点,至于其是否被采纳,则远非一个纯学理问题。

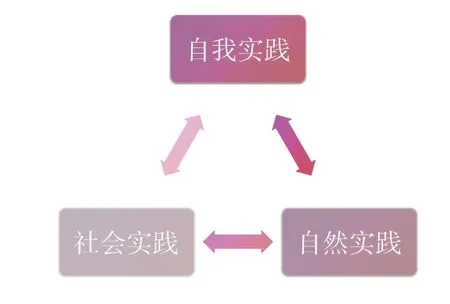

其次,关于哲学的实践或实践的哲学,也有三个关键部分[22]:一是亚里士多德式的交往实践,即面对他者,参与社会互动和交流的社会实践;二是物质实践或自然实践,这涉及到我们人类与大自然的互动和交往;三是自我实践,即把自身作为对象,在客观世界中改造和提升自身的主观世界,实现自我改变(图4)。

图4 自我实践、社会实践和自然实践关系图Figure 4 Relationship between self practice, social practice, and natural practice

对于“自我”实践,过去的反思是很不够的,流行的“批评和自我批评”只不过是这一过程的一个狭窄侧面。而根据现代成功教育的原理,表扬和自我表扬比批评和自我批评更能促进个人的进步,因为更符合心理学原理,也是我们今天更需要理解和接受的角度。自我实践的核心在于人有一种与生俱来的使命,也就是人必须不断寻求自我实现和提升。人与动物不同,比如马生下来就是马,狼生下来就是狼,它们的本性和命运已经注定。但人可以并且需要通过后天的努力去寻求自己内在的规定性,也就是去成为真正意义上的自己。因此,“成人”不仅是人的天命,也是他的具体生存和遭遇。“成人”具有目的性、系统性、个性化和实践性四个基本特质[23]。这个“成-人”作为笔者20余年考察各种事物的普遍化之主体性基点,也可以称之为“成学”或“成论”,它是基于对实践特别是精神实践的深入挖掘而推出。当今的大多哲学工作者更重视讨论理论哲学,喜欢坐而论道,忽视自我实践。因此,我们必须回归到“爱智慧”的本质上去,理解并实践它的真正意义,这样才能真正从哲学受益,进而去引导我们的生活和实践。

最后,我们发现,沿着“文明——文化——个体”的路线进行考察,虽然这是一个“下降”的过程,但却是一条通向真实的路径,它能够带起许多被抑制和遗忘的哲学资源并回归到爱智本真。哲学是有情感的,古希腊人并没有把爱智仅仅当作谈资,而是将其视为一种行动和生活。这说明哲学从一开始就是实践的,就像希腊哲学的治术一样,也可以看作是对后续马克思关于哲学“改造世界”理念的一种预表[24]。

6 结语

中国有句古语叫“既来之则安之”。我们虽然并不喜欢疫情,但其既然已经发生,就需要正视并努力消化它带来的影响。我们应该特别重视这场疫情为人类提供的考察机会,由此洞察人性,思考如何将其转化为人类自我提升和文明转型的契机。哲学处于人类思想的巅峰,发挥着重要的作用,而实践哲学的作用日渐显现更彰显一种古老智慧的返本开新。我们需要正视每一个真实的个体,并按照某种对应性原理建构起人文或文化,充实人们的内心。只有这样,后疫情时代的哲学才能够真正发挥实际作用。如果这场疫情能够让人类在精神和品格上有所提升,则至少部分地预示着我们的文明在某种程度上可以获得救赎。对此,马克思在其博士论文《德谟克利特和伊壁鸠鲁自然哲学的差别》中曾预言“世界的哲学化同时也就是哲学的世界化”,因为说到底哲学就是爱,未来的世界必将是哲学的世界。