皮肤梅克尔细胞癌3 例报道及临床病理分析

2023-11-24茅建红施绒贤

陈 峰,茅建红,张 燕,施绒贤

(1.上海健康医学院附属崇明医院病理科,上海 202150;2.上海市崇明区城桥镇社区卫生服务中心全科医学科,上海 202150)

梅克尔细胞癌(merkel cell carcinoma,MCC),即原发性皮肤神经内分泌癌,起源于皮肤梅克尔(Merkel)细胞,是具有高度侵袭性的皮肤神经内分泌瘤[1]。MCC 的表现主要为孤立性、斑块或结节样肿物,好发于肢端或头顶部。MCC 发病率低,但其恶性程度高,5 年存活率仅为51%,而远处转移MCC 患者的5 年存活率更低至14%[2]。同时,约有34%的MCC 患者并发鳞状细胞癌(squamous cell carcinoma,SCC),且好发于日光暴露区域[3-4]。2021 年1 月至2022 年12 月,上海健康医学院附属崇明医院共诊断3 例MCC,其中1 例合并中分化鳞状细胞癌,现就该病的临床、病理和免疫组织化学特点进行分析,以提高对该病的认知水平。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2021 年1 月至2022 年12 月于上海健康医学院附属崇明医院确诊为MCC 的3 例患者为研究对象进行回顾性分析。通过医院电子化病理档案获取患者的一般病史资料。本研究经上海健康医学院附属崇明医院医学伦理委员会批准。

1.2 苏木精-伊红(HE)染色所有患者组织标本病理切片均按流程化方式处理。新鲜标本经过手工4%中性甲醛固定,采用全自动脱水机(Leica,型号:ASP 250)脱水,全自动包埋机(Leica,型号:EG1150)包埋,全自动切片机(Leica,型号:2235)切片,全自动染色机(Leica,型号:BOND-MAXTM)染色及手工封片处理。通过光学显微镜(Leica,型号:DM2500)完成阅片。

1.3 免疫组织化学染色免疫组织化学染色通过全自动染色机完成。一抗CK20、CK8/18、Syn、CgA、Ki-67、CD56、CK5/6、P40、S-100 及HMB45 均由上海长岛生物制品公司提供,二抗由德国徕卡公司配套。随后由全自动染色机完成制片后手工冲洗,标准程序化处理后封片,通过光学显微镜完成阅片。

2 结果

2.1 患者临床资料3 例患者中男性1 例,女性2 例。3例患者的临床资料见表1。病例1 患者于2021 年9 月就诊,病变区域为左颧部。手术经过如下:患者取平卧位,手术野常规消毒后铺巾,局部浸润麻醉,取梭形切口切开皮肤,长约1.0 cm,深度达筋膜,将肿块完整切除,完全止血后,冲洗切口并缝合关闭,肿块标本送病理检查。病例2 患者于2022 年5 月就诊,病变区域为左侧颞部、左侧耳前各一粒肿物。手术经过如下:患者取平卧位,手术野常规消毒后铺巾,局部浸润麻醉,纱布覆盖隔离左颞部感染灶,距离肿瘤约3 mm 完整切除左侧颞部肿瘤,彻底止血,将肿瘤切除后残留直径约3.5 cm 皮肤缺损,不能直接缝合关闭,遂于上方额部、左面部游离推进皮瓣各约3.0 cm、5.0 cm,皮瓣止血后,间断缝合关闭切口,加压包扎,手术顺利,出血约50 mL,安全返回病房,标本固定后送病理检查。病例3 患者于2022 年7 月就诊,病变区域为左头皮部位2 粒肿物。手术经过如下:患者取平卧位,手术野常规消毒后铺巾,局部浸润麻醉,纵行梭形切口切开皮肤,长约2.5 cm,将肿块完整切除,完全止血后,冲洗切口并缝合关闭,肿块标本送病理检查。

表1 3 例MCC 患者的临床病理特征

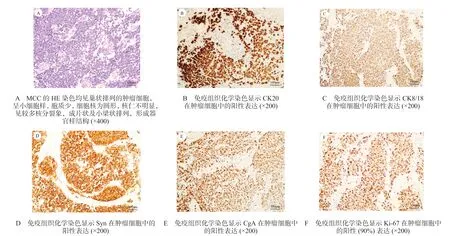

2.2 大体检查及组织学检查3 例患者入院后均行局部组织切除术。病例1 送检物为带梭形皮肤组织3 cm×2 cm×1.5 cm,表面见切面呈灰褐色的1.8 cm×1.8 cm×0.5 cm 肿物;病例2 送检物为带皮肤组织4 cm×3 cm×1 cm,皮面见灰褐色肿物,最大直径2.5 cm,略高于皮面,中央有坏死;病例3 送检物为类圆形皮肤组织,最大直径2.5 cm,皮表见圆形肿物直径约2.1 cm,切面灰褐色。3 例样本HE 染色均见巢状排列的肿瘤细胞,位于真皮层,呈小细胞样,胞质少,细胞核为圆形,核仁不明显,见较多核分裂象,成片状及小梁状排列,形成器官样结构,其中第3 例合并有中度分化的鳞状上皮癌(图1A)。经上海市阿克曼医学检验所(上海临床病理读片会)组织上海市著名病理专家讨论会诊,均诊断为皮肤MCC,结果如下:病例1 见脉管内见癌栓,侵及真皮网状层;病例2 见神经内分泌癌伴坏死,肿瘤浸润真皮和深部横纹肌组织;病例3 见MCC 伴鳞状上皮癌,中分化肿瘤直径2.1 cm(神经内分泌癌占40%,鳞状上皮癌占60%),表面伴糜烂,肿瘤浸润至皮下脂肪组织。

图1 MCC 的组织学HE 形态及免疫组织化学表达模式

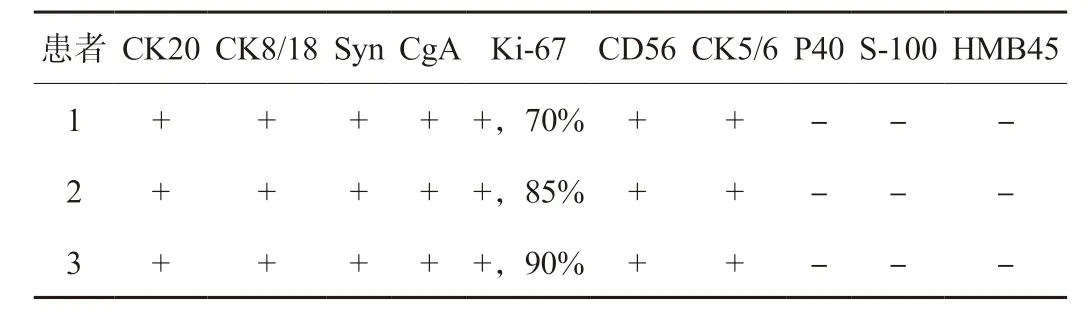

2.3 免疫组织化学表达3 例患者的免疫组织化学表达结果显示,CK20(+)、CK8/18(+)、Syn(+)、CgA(+)、Ki-67(+,70~95%)、CD56(+)、CK5/6(+)、P40(-)、S-100(-)及HMB45(-),见表2。免疫组织化学染色显示,CK20(图1B)、CK8/18(图1C)、Syn(图1D)、CgA(图1E)及Ki-67(图1F)阳性表达。

表2 3 例MCC 患者免疫组织化学表达结果

2.4 不同病理特征患者的治疗过程及转归情况3 例患者手术后均未行额外治疗。目前3 例患者处于随访中,随访截至2022 年12 月暂无肿瘤复发的情况。

3 讨论

MCC 首次由Cyril Toker 在1972 年首次报道,报道时以皮肤小梁癌命名[5],由于其形态学、免疫组织化学及超微结构与Merkel 细胞相似,现普遍认为MCC 起源于Merkel细胞。世界范围内MCC 的发病率为1~16 例/100 万人,且在近年呈现出不断增加的趋势[6]。一项纳入7 831 例MCC患者的回顾性研究显示,MCC 好发于老年人,中位年龄为77 岁,男性占比约62%[7],以头、颈、四肢等易受到太阳照射的部位多发。同时,MCC 的发病率也与患者自身疾病相关。研究显示,MCC 在自身免疫疾病、淋巴细胞白血病及药物导致的免疫功能低下患者中发病率更高[7]。MCC 的临床表现通常为单发性生长迅速的无痛性红斑病变,有时可形成溃疡。其通常位于真皮层,在皮肤其他层均少见。本研究报道的3 例MCC 在好发部位及年龄等方面均与大部分研究相符合。3 例患者均为老年人,均发生于头部,临床表现为孤立性的无痛性肿块,后期生长较迅速。

MCC 的发病机制尚不明确,目前有两种被普遍接受的观点。第一个观点是由紫外线照射导致细胞DNA突变从而导致癌变,该理论的支持点主要为MCC好发于易受太阳照射区域,且照射量的增加可增加MCC 的发病率。第二个观点是MCC 的发病与Merkel 细胞多瘤病毒(MCPyV)感染有关。有超过80%的MCC 患者MCPyV 呈阳性,表明MCPyV 的感染在MCC 的发生中起到重要作用[8]。同时,人种、免疫抑制剂、电离辐射、人乳头瘤病毒感染及紫外线等可导致高频DNA 突变的因素也与MCC 的发生相关。MCC 在显微镜下组织学表现为巢状分布,呈小梁状生长,肿瘤大部分位于皮下,浸润至纤维脂肪组织中,细胞学形态通常为小细胞,大小较一致,胞质少,核呈圆/卵圆型,较多核分裂象,组织学提示恶性程度较高。MCC 主要与其他原发性小细胞肿瘤及转移性神经内分泌癌鉴别诊断,如肺小细胞癌、基底细胞癌及恶性黑色素瘤。免疫组织化学染色为MCC 鉴别诊断的主要方式,通过CK20 和甲状腺转录因子1(TTF-1)与肺小细胞癌进行鉴别,通过HMB45与恶性黑色素瘤进行鉴别;肺小细胞癌的CK20 呈阴性而TTF-1 呈阳性。研究显示,MCC 的免疫组织化学为阳性表达Syn,80%表达CgA,75%表达CK20[9]。本研究中3 例患者CK20 均为阳性,提示原发性的皮肤神经内分泌癌,合并Syn、CgA 及CD56 阳性表达,而S-100 和HMB45 阴性,即可排除其他原发性和转移性肿瘤。

MCC 可与多种皮肤癌相伴发,其中SCC 是最常见的伴发肿瘤。MCC 合并SCC 的发生机制常与MCPyV 感染无关,而与紫外线照射导致的TP-53 及RB-1 突变有关。与单纯MCC 相比,伴发鳞状细胞癌的MCC 表现出更强的侵袭性及转移率,表明此类患者预后更差。相较于皮肤起源的黑色素瘤等疾病,MCC 的预后更差,约40%的患者合并远处转移[6]。区域淋巴结是MCC 最常见的转移部位,偶有转移至肝脏、胰腺及乳腺等远端器官。MCC 患者生存情况因病变范围不同而存在差异,5 年生存率分别为51%(病变局限者)、35%(局部淋巴结转移者)及14%(远处转移者)[10]。MCC 的治疗效果与疾病的临床分期密切相关。局灶性病灶推荐局部病灶切除术及前哨淋巴结活检,其手术范围可达病灶的1~3 cm,以期降低局部复发风险。由于MCC 术后易复发,而Merkel 细胞对放疗敏感,所以放疗是高危患者预防复发的主要手段。研究显示,放疗可显著提高患者的生存率,降低局部复发及进展的可能[8]。因此,手术切除联合放疗成为早期局灶性病变患者的首选。而对晚期患者,通常采取系统性姑息治疗。卡铂联合依托泊苷或环磷酰胺、阿霉素联合长春新碱是目前常用的化疗方案。然而,老年患者对化疗药物毒性反应的耐受性更低,而且化疗后无进展生存期仅为3~8 个月。近年来,免疫检查点抑制剂(ICIs)已逐渐成为晚期MCC 患者的新一线治疗方式。目前,程序性死亡配体1(PD-L1)单克隆抗体——阿维鲁单抗获得美国食品药品监督管理局批准。同时,实验证实了特异性结合血管内皮生长因子的贝伐珠单抗也有效抑制MCC 的复发,表明了靶向治疗在MCC 治疗中的可行性,联合使用免疫治疗及靶向治疗可显著提高患者的生存率[9]。

综上所述,MCC 是一种罕见的皮肤癌,其发病率较低但恶性程度较高,且好发于老年人,以头、颈、四肢等易受到太阳照射的部位多发。MCC 的临床表现缺乏特异性,其诊断需依据组织病理学及免疫组织化学染色结果进行综合分析。局部病灶切除术是早期MCC 的常用治疗措施,而晚期转移性患者通常需要化疗、免疫治疗及靶向治疗。