碳定价的“三重红利”:欧盟实践与中国应对*

2023-11-23黄明林

黄明林

深入探讨碳定价的“三重红利”理论及其实践,对我国进一步拓展碳市场规模、优化碳定价工具、助力“双碳”目标顺利实现具有重要借鉴意义。一直以来,许多国家及相关学者试图说服企业和其他纳税主体接受这一理论:实施碳定价能够惠及多方,其短期不仅可以改善环境,纠偏传统税收的无效因素,长期还能提升生产效率,增强竞争力。2016年,碳定价领导联盟(Carbon Pricing Leadership Coalition,CPLC)(1)CPLC.Official Launch Event and Work Plan(2016)[EB/OL].http://www.worldbank.org/en/topic/climatefinance/brief/carbon-pricing-leadership-coalition-releaseof-official-workplan.2016-06-07.在其启动活动及工作计划中,针对碳定价,提出了“三重红利”观点。第一,碳定价能够促进温室气体减排、改善环境;第二,碳税收入、排放配额拍卖收入可作为其他税收的减税税源,或转移支付给企业、居民,从而降低所得税等传统税种的扭曲效应,增加社会福利;第三,碳定价有利于提高能源利用效率,推动低碳研发投资,促进低碳技术创新和推广。然而,碳定价“三重红利”在实践中是否存在,以及实现“三重红利”需基于怎样的条件或制度安排,一直是学术界的一大议题。本文在回顾相关理论研究的基础上,以欧盟为例,从实践角度分析碳定价在降低温室气体排放、增加社会总福利、促进低碳技术投资及研发创新等方面的效果,探究“三重红利”的存在形式及其成立条件,在此基础上,结合我国碳定价现状及存在的短板,从政策面考察碳定价“三重红利”的中国应对。

一、碳定价与“二重红利”假说

(一)全球碳定价进程

碳定价是当前国际上用于实施气候战略、实现碳减排的主要政策工具之一,是指对以二氧化碳为中心的温室效应气体排放进行定价,通过外部费用内部化的方式促使相关主体参与温室气体减排的一种制度安排,其中以碳税和碳排放权交易最为常见。这两种工具被称为基于市场的新型环境规制工具,从20世纪70年代开始被环境经济学家所倡导,并逐步运用于环境保护实践中(李柏涛,2012)。根据世界银行发布的《碳定价机制发展现状与未来趋势》报告,截至2022年4月,全球在使用中的碳定价工具共有68种,另有3种工具在推行中,其中包括37种碳税工具和34种碳排放权交易工具。目前,全球约23%的温室气体排放受碳定价工具管控。

碳定价之一的碳税首先出现在北欧。1990年,芬兰开创碳税,瑞典、挪威紧跟其后,也于1991年分别开征碳税。欧洲其他国家纷纷效仿,瑞士、爱尔兰、法国、英国、西班牙、葡萄牙等10多个国家也先后开征。欧洲各国的碳税税率差异较大,从波兰的0.08美元/吨二氧化碳当量到瑞典的137.24美元/吨二氧化碳当量不等;(2)World Bank.State and Trends of Carbon Pricing 2020[R].Washington:World Bank,2020.计税依据不一,波兰、捷克等少数国家按照碳排放或碳含量直接征税,而芬兰、丹麦、英国等大部分国家则采用以燃料消耗总量或其含碳量为依据的征收方法。亚洲的日本和新加坡也分别于2012年和2019年开征碳税,税率分别为2.61和3.71美元/吨二氧化碳当量。近年来,不仅发达国家,部分发展中国家也开始纷纷引进碳税机制,墨西哥、智利、阿根廷等国家也开征了碳税,碳税在世界范围内得到进一步快速推广。

碳定价的另一个重要工具为碳排放权交易。自1968年美国经济学家戴尔斯(Dales)首次提出“排放权交易”以来,学者们针对排放权交易制度的构成要素、分配原则、市场监管等问题展开一系列的研究,为碳排放权交易实践奠定坚实的理论基础。2005年1月1日欧盟启动的碳排放交易体系(EU-ETS),主要针对各国能源密集型产业和公共服务事业的碳排放设定限额并进行排放权交易,目前EU-ETS已是全球交易量最大、最成熟的碳排放交易市场,覆盖欧盟约40%的温室气体排放量。美国于2009年在东北部10个州的电力部门中实施区域碳污染减排计划(RGGI),通过配额分配、配额拍卖和抵消机制实施碳排放权交易。日本早在2005年就基于自愿与总量控制交易的原则,推出自愿排放交易体系,并在2008年进一步推出碳减排认证体系,2010年世界上第一个城市级的强制排放交易体系在东京构建(张益纲和朴英爱,2016)。作为目前全球最大的碳排放国,我国从2013年起在北京、上海等地开始试行碳排放权交易,并于2017年进一步全国推广。2023年3月,国际碳行动伙伴组织(ICAP)发布的《全球碳排放权交易:ICAP 2023年进展报告》显示,2022年全球碳市场收入创下历史新高,达到630亿美元。自2008年以来,全球碳交易系统已筹集超过2240亿美元的资金,为提升能源效率、发展低碳交通,开发利用清洁能源和可再生能源,补贴支持新兴技术以及帮助弱势群体和低收入群体,助力气候行动中的公正转型等发挥关键作用(庞心睿,2023)。

(二)碳定价的“二重红利”

自庇古提出外部性及其税收矫正思想后,经济学家们就税收如何矫正资源配置扭曲问题展开一系列研究。Sandmo(1975)在最优商品税的一般均衡分析中首次考虑商品的外部性问题,并认为根据庇古规则应该对部分商品额外征收边际环境损害税。Tullock(1967)则称现有税收对经济效率的扭曲是一种超额负担,而以环境税等收入作为减税财源可以改善效率并产生超额收益,这被认为是环境税“二重红利”假说的萌芽。20世纪80年代中期,有关环境税收等“超额收益”的研究进一步深入,直至皮尔斯(Pearce,1991)提出“二重红利”假说。他认为,碳税往往会给政府带来新的收入,通过这种收入,政府可以在保持总收入不变的情况下对所得税等部分具有扭曲效应的税种进行减税,以改善经济的效率性。所以,实施碳税不仅会带来环境质量改善这一“第一重红利”,还会带来经济效率性改善的“第二重红利”,这是最早的“二重红利”提法。从理论上看,不仅是碳税,包括环境税、碳排放权交易在内的所有碳定价工具都具有这个效应,但因为先行研究基本上都以碳税为例,所以本文也主要以碳税为例展开理论分析。“二重红利”假说的提出引起环境经济学家的注意,围绕碳定价的环境效应和经济福利效应,理论界展开广泛而深入的讨论。

1.第一重红利

温室气体无序排放所导致的全球气候变暖与其他环境污染或公害一样,由于排放活动没有经由市场,缺乏市场机制的调整,其导致的经济负外部性显而易见。所以,理论上,如果将全球变暖给整个社会带来的损失(外部费用)以碳定价的方式内部化到排放者的费用中去,就可以引导排放量达到最佳水平(见图1)。这种控制温室气体排放的效果,被称为第一重红利。

图1 社会损失内部化下的最佳排放量

从图1可见,如果存在外部不经济,在使私人利润最大化的市场均衡点(E1)上,排放量过剩,会导致社会福利损失。对此,如果征收与外部费用相等的碳定价费用,则在新的市场平衡点(E2)上可以引导出最佳的排放量,并使得社会福利达到最大。然而,实践中并非如此简单,实现第一重红利需面对三个现实难题。第一,全球变暖造成的损失,即碳排放的外部费用如何量化是个难题。Akimoto和Sano(2017)认为,在评估排放量变化对气温上升和气候变化影响及其经济损失时往往伴随着多种不确定性,因此很难设定如图1所示的最优税率,现实中不得不在设定若干前提的基础上,实施宽幅量化。第二,存在阻碍能源需求对价格敏感反应的各种因素。在能源需求中,往往存在制约其合理行动的多种障碍,如当激励与约束不对称时会限制需求方选择成本与效益相匹配的设备或技术,或者某项经济活动本身对能源价格就不敏感等。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC,2014)认为,由于这些障碍的存在,能源需求对价格的反应在短期内一般是非弹性的(弹性值在-0.1~0.25之间),但从较长时期来看仍然具有弹性(弹性值在-0.6~0.8之间)。(3)然而,该数字是取多项研究调查的平均值而来,所以,个别研究的估计值因国家、地区,估计方法和时间的不同可能会有很大差异(IPCC,2014)。第三,基于排放量而对所有经济部门适用同等税率本身就是一个难题。图1中的均衡是以全社会征收与排放量成比例的碳税为前提的,但在现实中往往针对不同行业部门设定不同的税率并采取各种减免措施,所以每单位排放量的碳税率并不一致(IPCC,2014)。特别是能源消耗越多的产业,越倾向于采取减免措施,所以被课于相对高税率的部门对碳定价变化往往表现出非弹性。由于存在上述三个挑战,在实践中,碳定价的第一重红利不能被夸大,应在有限范围内加以理性看待。

2.第二重红利

根据皮尔斯的“二重红利”假说,碳税收入可以用来降低现有扭曲性税收的税率,因而会间接导致社会福利的增加,这样一种“收入中性”的改革可能在改善环境质量的同时获得第二份红利(司言武,2010)。可是,人们在实践中发现,碳税本身也可能损害社会福利,因此无法预见与现有税抵消所带来的社会福利增减变动情况,学术界出现了对“二重红利”假说的怀疑见解。Bovenberg和De Mooij(1994)首先表示了怀疑,并指出,如果由于碳税导致物价水平上升,实际工资率下降,劳动供给减少,社会福利损失可能会扩大。而且,如果用碳税这种税基较窄的税种替换税基较广的其他税种,实际工资率总是会下降,即便考虑了税收效果,也无法弥补社会盈余的损失,因此不会产生“二重红利”。由于Bovenberg所使用的模型中假定不存在劳动以外的收入,而且为了简化分析还基于多项其他假设,如假设休闲时间或环境质量与其他商品消费在弱意义上是一种可以分离的消费偏好,(4)所谓“闲暇时间或环境质量可以与其他商品的消费弱分离”,是指对其他商品的消费行为不受闲暇时间或环境质量的影响。这些假设可能影响结论。于是,以此为契机,围绕“二重红利”假说的讨论进一步深入。

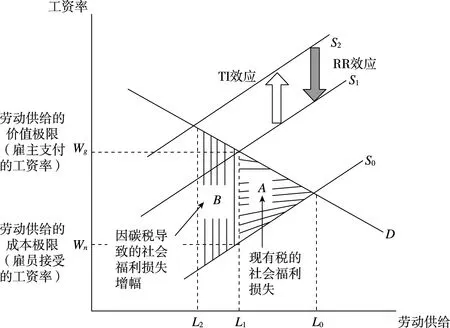

在皮尔斯的基础上,Goulder(1995)把“二重红利”进一步区分为“弱二重红利”和“强二重红利”。其中,将碳税收入用于减轻具有扭曲效应的其他税收,可以获得比统一返还给纳税人更多的社会福利,Goulder称它为税收回流(revenue-recycling,RR)效应,即“弱二重红利”。一般来说,在税负增加的情况下,如果将某种扭曲资源分配税种置换成定额的一次性税,社会福利会提高,而“弱二重红利”是以税收减轻来置换的,原理上一样,因此,针对“弱二重红利”的存在几乎没有异议。“强二重红利”是指碳税被认为更具“中立性”,其引入可以优化资源配置,提高经济效率,并最终实现社会福利总额增加的另一说法。与“弱二重红利”不同,“强二重红利”需要碳税本身所具有的负面效应小于RR效应才能实现,Goulder(1995)将碳税扩大现有税的社会福利损失的负面效应称为税收间相互作用(tax-interaction,TI)效应,并认为“强二重红利”在先验上是不存在的,而是由RR效应与TI效应的大小关系决定的(见图2)。

图2 “二重红利”示意资料来源:根据Goulder(2013)绘制。

从图2可见,一方面,由于现有税收降低了雇员可以得到的实际工资率,劳动供给曲线向左移动(S0→S1)。因此,市场平衡下的劳动力供给(L1)小于最佳劳动力供给(L0),造成社会福利损失(A)。TI效应使劳动供给曲线进一步向左方移动(S1→S2),增加社会福利的损失(B)。另一方面,RR效应使劳动力供给曲线向右方移动(A+B部分会减少)。“强二重红利”假说在TI效应 理论演绎方面。Goodstein(2002)认为,在理论模型中引入非劳动收入和其他家庭成员(为了简化讨论,以下只假设配偶)的收入,会增加产生“二重红利”的可能性。碳税导致的一般物价上涨,不仅影响本人的实际工资率,还会影响配偶的工资率和非劳动收入,从而减少整个家庭的收入。实际工资率的下降在减少劳动供给的同时,也有助于减少因收入效应而产生的闲暇时间,并增加配偶的劳动供给。Goodstein指出,后者的作用如果足够大,一般物价上涨可以增加劳动供给,从而产生“强二重红利”。Bento和Jacobsen(2007)通过引入劳动以外的固定生产要素进行静态研究表明,在环境污染物质产生过程中,如果固定生产要素能够获取超额利润,则“强二重红利”假说可以成立。他们认为,这是因为税收从劳动要素转向固定生产要素,削弱了就业中的TI效应所致。 模型分析方面。武田史郎(2007)以日本为对象运用一般均衡模型进行的动态分析显示,“强二重红利”假说在碳税与劳动课税、消费税之间的置换不成立,但在与资本课税的置换中成立。对于这一结果,武田史郎认为,现有的资本课税给经济带来的扭曲,与劳动课税、消费税相比较要大得多,因置换减轻了扭曲度,提高了效率,体现出“二重红利”特征。司言武(2010)从一般均衡分析方法入手,对环境税的经济效应进行了研究,发现在次优税收理论架构下,“二重红利”假说是不成立的,当引入非同质性假设条件后,假说有可能成立。 实证分析方面。West和Williams(2004)通过实证证明了当征收碳税的商品与闲暇时间存在互补关系时,产生“强二重红利”的可能性。具体为,通过实证分析测算了闲暇需求对汽油价格的交叉价格弹性,结果显示,汽油价格上涨时劳动供给增加,社会福利增大。通常,TI效应被视为负面效应,但当碳税征税对象的商品与闲暇时间存在互补关系时,TI效应为正,可获得“强二重红利”。在这种情况下,征收比汽油消费所产生外部费用更高的碳税,可导致社会福利增加。Yamazaki(2017)通过计量分析评估了2008年加拿大不列颠哥伦比亚省开征的碳税对就业和工资的影响,确认TI效应会减少部分碳密集型贸易行业的就业,但从全域范围来看,因RR效应总体就业增加了。此外,他还发现工资下降反而促进劳动供给增加现象。Yamazaki认为,碳税对就业的负面影响主要集中在就业人数相对较少的碳密集行业。由于TI效应和RR效应的相对大小取决于地区的产业结构,在能源密集型贸易产业不断集聚的地区,整个地区的TI效应可能高于RR效应,从而导致就业减少。 上述研究表明,从纯理论角度可能永远得不到关于“二重红利”假说的完美诠释,“二重红利”是否成立取决于实践条件。主要包括:(1)设计出对资源分配扭曲较小的理想碳税(从税率、征管方式等方面综合考虑),以降低TI效应,并通过置换扭曲程度较大的现有税种,以提高RR效应;(2)通过对闲暇时间消费和补充性商品消费征收碳税,获取正的TI效应;(3)TI效应一般集中在部分碳密集行业,如果能够合理规划该地区的产业结构,可以获得“二重红利”。综上所述,要想获得双重红利,需要设计出兼顾TI效应、RR效应的合理税收制度,并加以灵活运用。 波特(Porter,1991)提出了一个轰动学术界的观点,即,设计适当的环境规制能够促使企业加大研发创新力度,而创新可以提高企业生产力从而抵消环境成本,还可以提高产品质量和盈利能力,最终可能提高企业的国际竞争力,这就是著名的“波特假说”。2016年,CPLC提出的“碳定价有利于提高能源利用效率,推动低碳研发投资,促进低碳技术创新和推广”的所谓“第三重红利”也是基此理论而来。波特假说主要包括三个方面内容:第一,环境规制诱导创新。环境规制虽然会增加企业的应对费用,但同时也会促使企业进行技术创新或采用创新性技术以降低环境负荷,这被称为波特假说的“弱效应”。第二,环境规制提高竞争力。环境规制会刺激企业进一步挖掘潜力,提高生产率,从而强化竞争力。这被称为波特假说的“强效应”。第三,环境规制应灵活、适当。要实现上述效应,应有针对性地设置具有促进企业创意的灵活政策(如经济手段),而非简单粗暴的纯粹限制。由于环境规则会增加对象企业的对策成本,一般被认为会对竞争力产生负面影响,而著名经营学家波特的这一主张受到学者们的极大关注,围绕其成立性展开了一系列讨论。 多数实证研究结果表明波特假说的“弱效应”确实存在。例如,Popp(2006)认为,日本、美国、德国SO2和NO2的排放限制增加了三国减排技术的专利数。Brunnermeier和Cohen(2003),Arimura等(2007)的多项实证研究也显示:因环境规制所导致的研发投资及专利开发等活动确实促进了创新。 从上述研究可见,有关环境规制诱发创新的波特假说“弱效应”,在以往的实证研究中被证明大致成立。然而,有关环境规制不仅可以促进创新,还能提高竞争力的“强效应”假说,则是结论不一。 由于碳税、环境税、排放权交易等碳定价属于环境规制的一部分,基于“波特假说”,其对研发投资、创新、竞争力等方面究竟有何影响、如何影响、需基于什么条件,学术界展开了一系列研究。从研究动态来看,学者们主要围绕能源价格上升对创新的影响,以及碳市场最活跃的欧盟实践表现等方面展开。 1.能源价格上升对创新的影响 由于实施碳定价会导致能源价格上涨,所以研究能源价格上涨对创新的影响,可以从另一个角度解读能源税、碳税、排放权交易等碳定价工具对创新的影响。Popp(2002)分析了20世纪70年代至90年代美国能源价格、知识储备与专利数量之间的关系,结果表明能源价格与知识储备促进了美国企业在能源领域的专利获取。Aghion等(2016)分析了全球汽车产业约3400家企业在20世纪60年代至20世纪末的专利数据,发现能源价格的上涨,一方面促进了清洁能源汽车相关专利的取得;另一方面则抑制了内燃机专利的获得。他们还推测,如果含税燃料价格上涨10%,则清洁能源汽车的相关专利也将增加10%左右。 2.EU-ETS对创新、竞争力的影响 有关欧盟碳排放交易体系(EU-ETS)对设备投资、创新影响的研究较多。例如,Martin等(2011)对欧洲6国约800家制造业企业进行了采访调查,结果表明,70%的企业曾经或者正在致力于节能技术研发,并努力改进工艺以减少温室气体排放,另外,40%的企业曾经或者正在致力于开发低碳产品。然而,Rogge等(2010)在EU-ETS实施后的2008~2009年,以德国19家电气运营商及其供应商为对象进行的案例分析显示,由于EU-ETS的排放量上限较为宽松且政策走向难以预测,因此对创新几乎没有影响。Grubb等(2012)在回顾这些调查结果的基础上指出,EU-ETS确实促使企业经营者开始关注全球变暖问题,但由于宽松的排放量上限约束及无偿配额因素的存在,以及投资决策中企业需考虑其他更多重要因素,欧盟的碳排放交易体系对设备投资交易和创新并没有产生显著影响。在实证研究方面,Calel和Dechezlepr(2016)通过专利数匹配方法,对EU-ETS实施前后受管制和非管制企业的专利数量进行实证分析,结果显示,相对于管制前,EU-ETS规制下公司的低碳技术专利数量增加了近40%。然而,从欧洲低碳技术对欧洲整体专利数影响来看,EU-ETS带来的专利数量增长不到1%,他们认为这是因为受EU-ETS规制的目标公司专利数本身就很少。 在竞争力影响上,Commins等(2011)利用1996~2007年约16万家欧洲企业的相关数据进行了实证分析,结果显示,虽然能源税对生产率和就业的影响因行业不同而差异较大,但在大部分行业上都呈现出生产率正面影响(生产率提高)与就业负面影响(就业减少)相互交融现象。此外,Chan等(2013)分析了EU-ETS对高耗能的电力、水泥、钢铁等行业的生产费用、利润影响,结果表明,EU-ETS对电力行业的生产费用和利润均产生了负面影响,但由于水泥和钢铁行业的无偿配额较大,因此未检测出显著影响。 鉴于版权保护仅“延及表达,而不延及思想、过程、操作方法或数学概念等类似对象”②世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》第9条第2款。,如果自然人仅在思想层面对人工智能创作进行干预则不构成版权法意义上的参与创作。例如,“人工智能创作”程序的设计者和操作者如果仅在算法设计和参数输入方面对人工智能的创作规则和风格等思想层面的要素进行控制,则并不构成参与创作,对人工智能创作结果的思想层面的人工干预也不影响其构成纯粹“人工智能创作”。 从上述研究来看,碳定价的“第三重红利”是否存在并无明确结论。实际上,碳定价对投资、创新、竞争力的影响程度与研究对象所处的区域、时期、技术阶段、制度设计等方面息息相关。因此,相较于是否存在,讨论其成立条件更重要。而这在以往的研究中尚未得到充分梳理,需进一步研究积累。此外,“波特假说”所关注的是通过环境规制手段塑造环境技术市场以“拉动”创新,而实际上,在以政府、行业为主导的基础研究、技术开发基础上,通过提供技术机会以“推动”创新同样重要。所以,从促进创新的观点来看,实际上探讨碳定价下的技术与政策组合更重要。 为应对全球变暖,英国于2001年开征气候变化税。同时,英国还通过了《气候变化法案》(Climate Change Act),并对高耗能行业实施自主减排管理,并规定如果相关行业企业达成自主减排目标,可以享受80%的气候变化税减免,所以其实质上是针对高耗能行业的一种税收优惠。Martin等(2014)采用计量经济学的操作变量法,通过比较享受税收优惠企业与未享受税收优惠企业的应对结果,分析了气候变化税对企业能耗的影响,结果显示,气候变化税可使能源使用量占生产的比重减少18%,可使电力消费减少23%。 针对EU-ETS减排效果的研究更多。Ellerman和Buchner(2008)对假定没有导入EU-ETS的可能排放量与实际排放量进行比较,分析了2005~2006年欧盟的二氧化碳减排效果,结果显示,两年中欧盟整体二氧化碳排放量每年下降了50Mt~100Mt。在此基础上,Ellerman等(2010)通过实证研究进一步指出,2005~2007年欧盟整体二氧化碳排放量每年约下降了70Mt,而Anderson和DI Maria(2011)的研究则显示这一期间欧盟的碳减排量约为58Mt。上述研究在验证研究对象减排效果时,尽管可能存在数据质量及研究对象间数据可比性问题,但仅从实证研究结果来看,EU-ETS在第一阶段的确产生了较为明显的减排效果。在国别研究中,因欧盟成员国中碳排放量最大的是德国,所以围绕德国展开的研究较多。Ellerman和Feilhauer(2008)利用2005~2007年的数据,分析了EU-ETS对德国全行业和产业部门的碳减排影响。结果显示,这一期间,ETS推动德国受规制行业实现每年28.5Mt的碳减排,推动产业部门实现每年11.7Mt的碳减排。在EU-ETS实施的第二阶段,欧盟进行了部分机制改革,在第一阶段的基础上引入了配额拍卖分配机制,并将超额排放罚款提升至100欧元/吨。针对第二阶段的EU-ETS减排效果,Egenhofer等(2011)的研究显示,2008~2009年,即第二阶段的前两年,欧盟整体二氧化碳排放量下降了3.3596%。但是,Cooper(2010)、Kettner等(2011)则认为这一时期的排放量下降可能与2007~2008年的经济衰退有关,所以对同期ETS的减排效果持怀疑态度。Petrick和Wagner(2014)利用匹配方法,通过比较ETS规制对象和非规制对象的二氧化碳排放量情况,结果显示,在第二阶段的2008~2010年,德国的二氧化碳排放量削减了25%~28%。Wargner等(2013)使用同样方法对法国的减排情况进行了分析,发现同期法国二氧化碳排放量下降了14%~20%。据欧盟统计,至第二阶段截止的2012年,欧盟二氧化碳排放总量较1980年减少了19%,而经济总量增长了45%,单位GDP能耗实际降低了近50%。欧洲经验表明,只要制度设计合理,碳减排是可以刺激经济增长的(蓝虹,2021)。在EU-ETS的第三阶段(2013~2020年)和第四阶段(2021~2030年),其所覆盖的产业进一步扩大,航空业被正式纳入EU-ETS的覆盖范围,电力行业自2013年起不再免费分配配额,其配额需全部通过拍卖获得,用于拍卖的碳排放权份额至2020年提高到70%。在此期间,欧盟碳排放量进一步受到控制,根据路孚特对全球碳交易量和碳价格的评估,欧盟碳交易体系的碳交易额达到1690亿欧元左右,占全球碳市场份额的87%。从减排效果上来看,截至2019年,欧盟碳排放量相对1990年减少了23%,赶超了欧盟之前所设定的到2020年为止温室气体排放在1990年基础上降低20%的目标。此外,基于EU-ETS的环境规制压力,在欧盟电力部门中出现了新的减排动向和机会。例如,在德国,高排放的褐煤发电被越来越多转到了低排放的无烟煤发电,同时,生物质能利用也大幅增加。在英国,尽管近些年来由于核电减少和天然气价格高企导致煤电份额出现了增长,但由于生物质能的推广和能源效率的提高,英国燃煤电厂相对发电量的碳排放效率明显改善。 从欧盟的碳定价实践中可见,碳税、碳排放交易等碳定价工具在促进温室气体排放主体提高能源利用效率,降低碳排放量上效果较为明显,从这一点来看,皮尔斯所提出的“第一重红利”,至少在欧盟可以得到验证。当然,碳定价作为一种市场机制,首先应该遵循市场原则,设计出激励与约束对称的机制,以促使需求方选择成本与效益相匹配的设备或技术,以实现减排效果。欧盟在EU-ETS制度设计上较为科学合理,分四个阶段循序渐进地把更多高耗能部门纳入监管范围,并通过设立碳基金,如创新基金(支持创新技术与行业创新)、现代化基金(支持低收入会员能源系统现代化和能源效率提升)等引导成员开发、利用低碳技术。此外,欧盟还积极与外部碳市场对接,如2020年实现了与瑞士碳交易市场成功链接。EU-ETS合理的制度设计减少了碳价扭曲,兼顾了减排效率及公平性,使“第一重红利”被充分体现。 Freire-González(2017)对1993~2016年的全球40项“第二重红利”的69个一般均衡模型研究结果进行了整理,结果显示:第一,约55%的模型验证了“第二重红利”的存在;第二,当将碳税收入用于减轻社会保障负担时,产生“第二重红利”的程度最高;第三,当将碳税收入用于减轻资本课税和劳动课税时,也有超过半数的模型验证了“第二重红利”的存在。从这一研究结果来看,“第二重红利”的产生与碳税收入的用途关系密切,这也进一步验证了获取RR效应的重要性。从欧洲各国来看,较多国家将碳定价收入用于减轻社会保障负担、补贴能源消费、支持产业低碳化改造等,以降低传统税收的资源配置扭曲效应。例如,法国将部分税收用于住宅节能改造和低收入家庭能源补助;葡萄牙将部分碳税收入作为所得税的减税财源;丹麦和英国将部分碳税收入作为劳动税(社会保险费由雇主负担)的减税财源;德国用于减轻家庭社会保险费和劳动税,还有一些国家则把碳定价收入作为一般财源来用。 一般认为,传统税种(包括公司税、所得税等)会削弱激励机制,导致企业与消费者的积极性下降,从而给经济造成扭曲。例如,法人税会削弱减企业的投资欲望;所得税会削弱个人的劳动积极性;社会保险费负担会抑制企业的招聘积极性等。“第二重红利”的支持者们认为,如果把碳税收入用以减轻现有其他税收负担,则经济活动会更活跃。所以,如果把碳定价带来的环境改善看作是“第一重红利”,那么通过减税来活跃经济活动就是“第二重红利”。加拿大不列颠哥伦比亚省在2008年引入碳税后,将碳税收入用于降低法人税等,从总体结果上看,虽然因TI效应导致一部分碳密集产业就业减少,但从区域情况来看,由于RR效应所导致的就业增加超过了TI效应所导致的就业减少,最终,这一措施促进该省年均就业率增长了0.74%(2007~2013年)(Yamazaki,2017),这是众多研究中比较确切验证“第二重红利”的一个难得案例。而欧盟虽然较多国家引入了碳定价制度,但由于政策上的交叉性大,区域间的要素流动比较频繁,导致能够单独辨认的案例比较少。然而,可以肯定的是,以碳税引入为契机,以提高经济效率、消除传统税种资源配置扭曲为目的而进行税制改革的国家越来越多。 有关碳定价对欧盟设备投资、创新、企业竞争力等方面的影响分析在前文已有较多论述。虽然从文献梳理结果来看,并无明确结论,但不可否认的是,在越来越严厉的环境规制压力下,近十多年来,欧盟加大对环保投资、低碳技术研发等方面的投入,特别是加大了政府层面的基础研究和技术开发投资力度,以推动绿色科技创新。例如,欧盟于2010年推出了为期10年的风力能源、太阳能、二氧化碳的回收与储存、生物能源、超高压电网及第四代原子炉等六项技术开发的“SET-Plan”,为实现这一计划,10年间政府和民间投资额预算超过了715亿欧元。2014~2020年欧盟又推出了总预算超过800亿欧元的“Horizon 2020”科技计划,主要致力于蓄电池技术开发及集中型太阳能发电的商业化推广,并将普及安全、清洁且有效的能源问题与改善失业率和增加就业等根深蒂固存在于欧洲各国的社会问题有机结合起来。显然,包括碳定价在内的各种环境规制在推动环境投资、诱导低碳技术开发上有较明确、可验证效果,这也正是波特假说“弱效应”的具体体现。但是,有关环境规制促进生产率提高,从而强化竞争力的波特假说“强效应”,则在实践中较难验证,甚至有人曾担心,导入碳定价工具会不会降低其国际竞争力?Abrell等(2011)利用2005~2008年欧盟企业的面板数据分析了第一阶段EU-ETS对企业增加值、就业及利润的影响,发现ETS对企业的增加值、就业、利润都没有产生负面影响。此外,Petrick和Wagner(2014)利用德国数据分析了第一阶段和第二阶段EU-ETS对企业雇用的影响,发现无论是第一阶段还是第二阶段ETS对德国企业的雇用没有产生明显影响,但针对企业生产、出口的分析中发现,在EU-ETS的第二阶段中,德国企业的生产量增长了4%~7%,出口量增长了7%~18%。而基于法国数据,Wargner等(2013)研究发现,与2000年相比,在就业方面,在2000~2004年的ETS公告期间,法国受规制企业的就业减少了2%,而2008~2010年,即第二阶段的前三年,法国受规制企业的就业减少了7%。但是,Wargner还发现,在EU-ETS第二阶段,单位雇员的碳排放量下降了8%~12%,即就业率虽然下降了,但下降幅度小于单位雇员的碳排放量下降幅度。 碳定价的“第三重红利”很难直接断言存在或不存在,虽然在促进环境投资和低碳技术创新方面在以往的各种实证研究中被证明大致成立,但碳定价对生产率、利润、生产规模等竞争力因素影响上则很多时候往往得出不同结论,如上述的德国与法国企业在生产、雇用上就呈现出不同的影响。一般认为,碳定价等环境规制对生产与雇用的影响与所处国家、行业及经济周期关联密切。 党的二十大报告明确提出要“完善碳排放统计核算制度,健全碳排放权市场交易制度。提升生态系统碳汇能力。积极参与应对气候变化全球治理”。这充分表明了我国坚持以碳定价等市场手段应对气候变化、参与全球气候治理的决心。“双碳”目标是我国作出的庄重承诺。实现“双碳”目标,不仅需要科学技术的提升创新,更需要顶层设计和配套制度的调整完善(胡苑和杨岳涛,2023)。鉴于我国尚未开征碳税,碳排放权交易的覆盖面还不广,制度上还有待优化,今后,进一步完善、健全碳定价制度势在必行。所以,以党的二十大精神为引领,以欧盟实践经验为借鉴,以“三重红利”为理论参考,重新审视我国碳定价工具及现行税收制度很有必要。 1.开征碳税的必要性 欧盟等的实践表明,碳税的“三重红利”在特定条件下是可能实现的。另外,因《巴黎协定》等气候协议并不具备强制性,为防止“碳泄漏”,构筑碳关税壁垒的国家越来越多,2023年4月18日欧洲议会通过了“碳边境调节机制(CBAM)”,其本质就是一种碳关税。当前世界贸易格局已发生变化,以碳关税为贸易壁垒的现象将不断增加,由于碳税在碳边境税调整或碳关税运行过程中,无疑比总量控制或碳排放权交易更为简单、高效,可以预见,碳税将逐渐成为气候变化背景下各国应对国际贸易变局的一种重要举措。作为全球重要的气候治理参与国之一、世界贸易大国,我国应认真探讨开征碳税的时机和可行性,以应对全球气候和贸易格局变化。 2.碳税制度设计 我国目前已开征的环境保护税、资源税,以及消费税虽然也带有绿色税收政策特征,但受税收性质、税收目的等限制,对二氧化碳减排没有明显作用。例如,当前的环境保护税就尚未把二氧化碳排放列入征税范围,所以,真正意义上的碳税目前在我国还不存在。《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》已提出要加快碳减排相关税收制度研究,这为我国碳税的开征确定了政策依据。倘若开征碳税,本文认为可在借鉴“三重红利”理论和欧盟实践经验的基础上,从以下三个方面详加设计。 (1)税率。从欧盟经验来看,在碳税的开征初期税率不宜太高,开征后,可根据实际情况逐步提高税率,防止对社会经济造成过大冲击。例如,法国在2014年首次开征碳税时的税率为7美元/吨二氧化碳当量,逐渐调整到2019年的44.6美元/吨二氧化碳当量。但需要注意的是,即使同为欧盟国家,税率水平也相差甚远,如波兰的碳税税率仅为0.08美元/吨二氧化碳当量,不及法国的0.2%。所以,税率设计不宜生搬硬套,应该结合国情,在充分考虑产业结构、产业政策的基础上,以均衡社会外部成本下的碳排放目标为依据,反复测算、慎重设计为宜。理论上,基于外部成本内部化目的,碳税的征收应使二氧化碳排放的单位税额等于外部社会成本。据测算,中国的二氧化碳排放社会成本为24 美元/吨二氧化碳当量,美国和印度分别为48美元/吨二氧化碳当量和87 美元/吨二氧化碳当量(Ricke et al.,2018)。但实践中,税率设计不可能一步到位,而应该分阶段、分行业、逐渐推进,谨防诱发能源安全风险。 (2)开征方式与方案。国际上碳税的征收方式有两类:一类是以含碳燃料为征收对象,向生产者或使用者征收,这种方式虽然在税收征管上比较简便,但不利于解决环境的负外部性问题;另一类是以碳排放量为征收对象,向排放主体征收,这种征收方式在征管上难度较大,但有利于控制碳排放,可较大程度获取“第一重红利”。2017年之后新开征碳税的国家基本都是以排放量为征收对象进行征收,所以,在征收方式上我国应结合国际趋同性,充分考量制度释放红利功能。碳税的开征方案一般也有两种:一是新设单独税种征收,即“实质性碳税”;二是以现有税种为基础,嵌入碳税因素进行征税,即“名义性碳税”。第一种方案的推行、实施成本较高,还有可能导致社会的过大反应,就我国现阶段减排目标和税制结构而言,短期内,可整合煤炭资源税、成品油消费税、环境保护税等税种,形成“中国式碳税”,待技术与其他条件成熟,再择机开征“实质性碳税”(鲁书伶和白彦锋,2021)。 (3)优惠政策及用途。大部分欧盟国家在开征碳税时,为避免对部分行业、家庭造成较大冲击,以及考虑到与EU-ETS之间的协调需要,都相应出台了税收优惠政策。例如,法国通过个人所得税抵免方式为家庭提供不同程度的税收抵免。波兰、斯洛文尼亚和拉脱维亚对纳入EU-ETS的经营者不征收或免征碳税,波兰还对年度应缴税额低于800兹罗提的纳税人免征碳税。我国可借鉴欧盟经验,在开征碳税时根据纳税主体的碳排放强度高低、纳税承受力,同时兼顾税收中性与公平性原则,灵活出台税收优惠政策。在税收的用途设计上,以“三重红利”理论及欧盟等实践经验为借鉴,在用途上向支持减碳减排、优化资源配置、鼓励低碳技术创新倾斜,实施精准的减税改革,在充分权衡碳税TI效应与减税RR效应的基础上,通过向特定碳税纳税人返还税收或定向减免税等方式,最大程度释放第二、第三重红利。 2023年7月,习近平总书记在全国生态环境保护大会上指出,要完善绿色低碳发展经济政策,强化财政支持、税收政策支持、金融支持、价格政策支持。将碳排放权、用能权、用水权、排污权等资源环境要素一体纳入要素市场化配置改革总盘子。(5)习近平在全国生态环境保护大会上强调:全面推进美丽中国建设 加快推进人与自然和谐共生的现代化[EB/OL].中国政府网,2023-07-18.显然,针对碳排放权的改革也是今后我国完善绿色低碳发展经济政策的重要任务之一。 2013年,我国在2省(广东省、湖北省)5个城市(北京市、上海市、深圳市、天津市、重庆市)开展了碳排放权交易试点工作,2017年12月起推广到全国。由于实践时间较短,部分制度还不完善,我国的碳排放权交易仍存在短板,主要体现为以下几点。首先,全国统一碳排放权交易市场的行业覆盖面窄,交易品种单一。目前,全国覆盖的行业仅限于发电行业,交易品种仅限于碳排放配额现货,难以充分发挥其碳定价功能,减排效应明显受限。其次,配额分配主要以无偿分配为主,有偿分配方式较少。目前,我国统一碳排放权交易市场的所有初始配额均采用免费分配方式,在地方试点市场上,也基本上以免费分配为主,只有少部分配额为有偿分配。这不利于激励企业积极降低碳排放,可能影响碳目标实现。第三,碳排放权交易的数据质量及信息披露程度不高。当前,我国碳排放统计体系还不够健全,统计核算数据基础和技术能力均较弱,这影响了我国碳排放权交易市场的透明度和可预期性。另外,还存在碳价过低,未能完全体现碳排放的外部成本及市场流动性不强等问题。基于上述问题,建议从以下几个方面入手,健全我国碳排放交易制度,以充分发挥其碳定价功能。 (1)借鉴欧盟经验,分阶段、循序渐进地把更多高耗能部门纳入监管范围。加快修订钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业和重点产品碳排放核算方法体系和标准,逐步纳入全国统一碳排放权交易市场,促进更大范围的碳减排,推动相关行业企业加大低碳技术研发、创新,充分释放碳定价的第一、第三重红利。 (2)逐步增加包括碳金融衍生产品在内的碳排放权交易品种。借鉴欧盟经验,考虑增加碳排放权交易的远期、期货、期权产品。与现货相比,碳期货、碳远期等金融衍生品可以通过揭示市场对基础资产交易价格降低碳价的波动,有利于减排企业对比碳价与自身减排成本,进行长期减排规划和预算的统筹。而且,碳金融衍生产品还有利于提升碳交易市场的资金流动性,增强市场对外部冲击和风险的抵御能力。 (3)完善碳核算体系,提高信息透明度。借鉴EU-ETS的碳排放统计核算方法,制定全国及省级地区碳排放统计核算方法,组织开展全国和省级地区年度碳排放总量核算。建立全国统一的碳排放信息披露系统、平台,由企业自主在系统、平台中定期披露排放数据及减排目标、年度排放量配额、参与排放权交易的频率及交易量、为减排所采取的技术手段等信息,以提高碳信息披露的透明度。 (4)适度从紧分配配额,逐步提高碳价格。参考欧盟分阶段逐步降低免费排放配额的做法,在控制总量确定机制的基础上,适度从紧分配配额,逐渐从免费分配模式向以拍卖为主的有偿分配模式转换,以提升市场活跃度。同时,降低免费配额额度,扩大拍卖范围也有利于推动碳价回归合理化。2022年,全国统一碳排放权交易市场碳排放配额成交均价为45.61元/吨,而同期欧盟均价在40欧元/吨以上,远低于欧盟碳配额价格(黄绍军,2023)。过低的碳价无法充分体现碳排放的外部成本,难以覆盖企业实际减排成本,不利于激励企业减排。 (5)借鉴欧盟经验,优化碳收入用途。按照我国《碳交易暂行条例草案》规定,碳市场收入主要用于碳市场建设和减排重点项目。而欧美国家为消除碳排放所带来的不平等问题,越来越重视碳收入分配的合理性,通过向受碳定价影响的低收入群体提供保障,建立收入返还机制等措施,持续优化碳收入的分配。这在一定程度上兼顾了社会公平,在部分领域提升了资源配置效率。我国可以“三重红利”理论为依据,借鉴欧盟经验,进一步优化碳市场收入用途。例如,可将部分碳收入用于设立类似欧盟创新基金、现代化基金,以促进低碳技术创新,减轻西部地区的碳支出负担,进一步推动区域公平,或用于其他税收的减税等。二、“波特假说”与碳定价的“第三重红利”

(一)“波特假说”

(二)碳定价的“第三重红利”

三、欧盟碳定价“三重红利”实践

(一)第一重红利

(二)第二重红利

(三)第三重红利

四、中国应对

(一)积极探讨开征碳税

(二)完善碳排放权交易制度