甲骨文第一人刍议

2023-11-23钱仲慧

钱仲慧

药罐说该休矣

1931年7月5日,汐翁在《华北日报》的《华北画刊》发表了一篇《龟甲文》的小文。文章介绍清国子监祭酒王懿荣(谥号文敏)生病期间从菜市口达仁堂购买中药,其中有一味药材是龟板。住在他家中的刘鹗惊讶地发现龟板上有契刻的篆文。王懿荣是当时知名的金石学家,一看便知来历不凡。于是重金求购,最终收藏有五千多枚。后来刘鹗根据这些藏品编著《铁云藏龟》一书,殷墟甲骨文重见天日。

汐翁并非药店说的首创者。早在1917年,加拿大人明义士(以殷墟发现第一人自称)在《殷墟卜辞》中已有类似说法。一王姓考古学家在药店购买药材龙骨,发现碎骨上刻有与古代鼎文相似的文字。于是多方求购,并在家中秘密研究。明义士称此人为甲骨卜辞发现的第一人。

虽然版本有所不同,却广为流传,尤其前者。经过种种传播,甚至有了“药罐引出一代文化”的说法。可惜这个故事破绽太多,经不起推敲,如今已被学界认定为纯属杜撰。之所以被否定,原因有三。首先,当时的药店不收带有字样的甲骨。甲骨賣给药店前必须先把上面刻的字磨掉。药店在出售时,也会将其捣碎。其次,当时菜市口附近没有叫达仁堂的药店。而且王懿荣住在东四的锡拉胡同,附近就有很多药店,没有理由大老远跑到菜市口去买药。

最后也是最关键的一点,无论是王懿荣后人还是他的好友刘鹗都未曾提及这个说法。刘鹗在《铁云藏龟》中如是记载:“庚子岁(1900年),有范姓客挟百余片走京师,福山王文敏公懿荣见之狂喜,以厚值留之。”《王文敏公年谱》中说法类似:“估人携之京师,公审定为殷商故物,购得数千片。”两者仅在数量上有出入,这是因为刘鹗说的是1900年中的一次购买数量,而后者所说的是累计的数量。

那么,药店购得甲骨这个说法从何而来呢?有学者认为这和琉璃厂博古斋的孙秋有关。孙秋向王懿荣打听甲骨的来源,而王懿荣为了避免竞争故意编造了药店购买的说法。这个说法有一定道理,但已经无从考证,只能说是一种推测。

无论最早的出处何在,“药罐引出一带文化”之说该休矣!

时间孰先孰后

药罐说作古,可关于谁是发现甲骨文第一人的争议却至今未有定论。

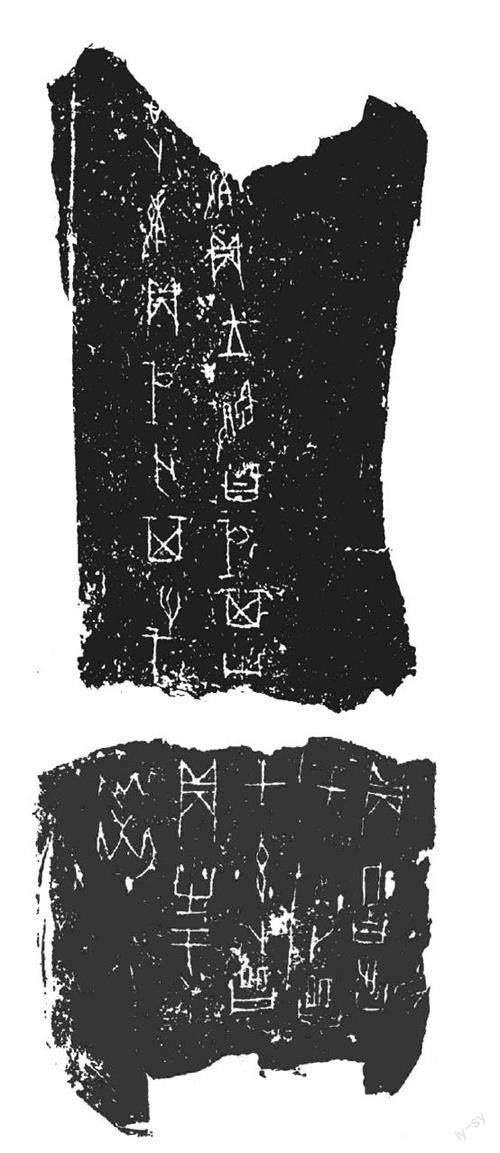

1903年出版的《铁云藏龟》是我国第一部甲骨文著录书。刘鹗在自述中首次披露了甲骨文的发现过程。“甲骨四堂”之一的罗振玉在该书的序言中写道:“至光绪己亥(1899年)而古龟古骨乃出焉。”刘、罗二人均认为王懿荣是甲骨文的发现者。后来《潍县志》也有类似描述,王懿荣购得龟甲后,甲骨文这才得以面世。著名甲骨学家胡厚宣认为王懿荣不仅是甲骨文的首先发现者,还是最早的断代者和收藏者,并称其为“甲骨之父”,“开山始祖”。

这个观点在很长一段时间内并无争议。即便是王国维提出甲骨文出于1898、1899年间,也并未引起较大争议。直到20世纪80年代,孟世凯提出早在1898年古董商已经在天津出售甲骨,购买者是天津的两个穷秀才孟广慧(字定生)和王襄。这个时间比王懿荣购买甲骨早了一年。1983年4月3日,王襄次子王翁如在《天津日报》发表文章《甲骨是天津人发现的》,指出范寿轩于1897年在天津时提及河南有龙骨,当地的古物爱好者便怂恿他把货带来。一场关于谁是发现甲骨文第一人的争议就此展开。

1999年,邓华和吕伟达走访山东潍坊范家庄,采访了范家后人。范维清和范寿轩不仅是同乡,更是同行。据范维清的第四代范信书回忆,1899年夏天,范维清一行三人将龙骨贩带至北京,后经人介绍卖给了王懿荣。王懿荣在高兴之余给范维清写了一副对联:“农事渐兴人满野,霜寒初重雁横空。”邓、吕二人据此推断王懿荣首先发现甲骨文证据确凿,且比王襄至少提前一个季度。

之所以认为提前了一个季度,是因为王襄发现甲骨文的时间被认为是1899年秋季。据《王襄年谱》记载,1897年农历十月,范寿轩来到天津王家,谈及河南有“骨版”出土,问王襄等人是否有意购买。1898年11月,王襄和孟广慧得知有殷契出土。1899年秋,“范寿轩来津,携来甲骨求售。先父和孟广慧各得若干。范贾随即赴京,将所余甲骨售与王懿荣”。不过王襄本人的记述与此有所出入,压根没有1897年这个时间。他在《题易园殷契拓册》中如是描述:河南村民在收落花生时偶然之间发现了“骨版”,但并不知道其中的价值。范寿轩也不懂,因此没有收购。1898年10月,当他来到天津聊起此物时,孟广慧认为是“古简”,于是催促他前往收购。次年秋天,范寿轩携货而来,称之为“龟版”,于是“世人知有殷契自是始”。

后人在王襄的遗稿中发现他对此事曾有过更为详细的记载。1899年冬,潍县好友范寿轩带着殷契来到天津。圈内人士从未见过,纷纷奔走相告前往范寿轩住处观看。王襄听说后在好奇心的驱使下随朋友同往。范寿轩侃侃而谈,绘声绘色地描述此次货物是如何奇特,自己又是如何历经千辛万苦才购得。待他拿出甲骨拂去上面的杂质后,众人一看,“字之秀丽多姿,雄健无匹,的确为三古法书”。可惜范寿轩要价过高,“每字一金,坚不稍贬”。王襄苦于囊中羞涩只买了一包小块龟甲,孟广慧“则流连不忍舍去”。后来王襄才得知孟广慧买了“巨大之边条与凹形之骨数十片,费去数十百金”。孟广慧并非有钱人,他用的是在武昌做盐法道的叔叔寄来的要他去湖北的旅费。次年庚子国变,八国联军从天津进犯北京,大家纷纷避难。孟广慧利用这段时间写了一卷关于殷契的书,这比刘鹗的《铁云藏龟》早了三年。

从上述资料不难发现王懿荣和孟广慧、王襄都是在1899年购得龟甲,孰先孰后仍有争议。笔者认为孟广慧和王襄的可能性更大,理由有二。首先,范信书所说并非亲历,时隔百年、间隔数代,在细节描述上的可信度不高。如范信书也只是记得范维清三人是在夏天出发前往北京,并没有明确王懿荣购买的具体日期。

其次,郭鸿林在《感念王襄先生》中明确提到范寿轩和范维清是先到天津再去北京。这可以从一个细节得到佐证。1899年,孟广慧虽然倾其所有,但仍有遗憾。当时有一片“半个整甲”由于实在太贵,他未能买下。后来他通过王懿荣的次子王崇烈介绍,于次年专程赴北京拜访王懿荣,只为再好好看看那片龟甲。王懿荣收龟甲一事相当保密,知情者并不多,他问孟广慧如何得知。孟广慧把前因后果解释清楚,王懿荣大为感动,拿出那片龟甲让他仔细观摩。孟广慧因而得以译出52个甲骨文。这件事甲骨学家陈梦家和王翁如均有提及。

由此可見,孟广慧、王襄和王懿荣同在1899年开始收藏龟甲,但王懿荣略晚一些。孟广慧不仅是最早的收藏者,更是研究者,可谓发现甲骨文第一人。然而,这并不意味着孟、王二人就能取代王懿荣的地位。

贡献孰重孰轻

谁是甲骨文第一人应从收藏量和影响力两个方面进行评价。

1899年,在第一批次的购买中孟广慧在数量上占优,有几十片之多。王懿荣仅购得12片,而王襄更少,只有一小包碎片。不过王懿荣后劲十足,或许是出价不菲,他在第二年几乎包揽了整个市场。第一次收购了800多片,第二次也有数百片之多。据统计,王懿荣在1900年收藏的龟甲有1300多片。遗憾的是八国联军攻入北京后,他投井殉国,未能续写收藏传奇,更未能继续他对甲骨文的研究。王懿荣去世后,他的好友刘鹗接过衣钵,仅用不到十年收藏量就有5000多片。王襄的收藏之路持续了好多年,最终统计为1166片。孟广慧的收藏之路则高开低走,最终仅为431片。

论影响力无疑是王懿荣遥遥领先。当时孟广慧和王襄仅仅是穷秀才,年轻、资历浅,影响力实在有限。王懿荣完全不同,翰林出身,任国子监祭酒。在发现甲骨文时,他已经是非常知名的金石专家,著有《汉石存目》《南北朝存石目》《六朝存石目》等书。他与潘祖荫、吴大、翁同、张之洞、阎敬铭、张荫桓等人经常通过书信切磋金石之学。正是在他的影响下,刘鹗才成长为甲骨收藏大家,并且出版了甲骨文著作《铁云藏龟》,为后世研究提供了宝贵资料。由于圈层的不同,孟广慧和王襄的影响力相去甚远。王懿荣殉国,其身虽死,其名尤甚。他对甲骨文的贡献被拔得更高。

虽然王襄出版了甲骨学第一部字汇书籍《室殷契序》,但已是甲骨文发现二十年之后。这期间,对于甲骨文的研究已经开展得如火如荼。王国维早在1917年就发表了甲骨学研究的重要代表作《殷卜辞中所见先公先王考》,首次把甲骨文应用到了商史研究之中,极大提高了甲骨文的学术价值。后来郭沫若、董作宾等人的崛起也正是源于王国维的研究,而王国维的崛起是源于刘鹗、王懿荣等人。

不难看出,王懿荣对于甲骨文研究的推动作用更大,是为重者。其年谱所记“是为吾国研究殷墟甲骨文字开创之始”,所言不虚。

结 语

甲骨文第一人之争,论时间以孟广慧、王襄为先,论贡献则以王懿荣为重。事实上,笔者在阅读相关资料时有一种非常强烈的感觉,早期的甲骨学者并不像今人这番在意名利。在王襄的文字中,他总是把自己放在孟广慧之后,甚至非常明确地指出“吾乡藏殷契者固以定老为创始一人”。他非常严谨地把认定孟广慧为第一人的说法局限于天津,而不是全国。王懿荣、孟广慧、王襄是我国最早一批的龟甲收藏者,也是甲骨文最早的发现者。他们之间不是竞争关系,是相互成就。当然,最终成就的是甲骨文的面世,是中华文明的源远流长。第一之争该休矣。