生态环境法课程思政教学改革探索

2023-11-21杨薇

杨 薇

(广东环境保护工程职业学院,广东 佛山 528000)

一、引言

教育部2020 年印发《高等学校课程思政建设指导纲要》后,习近平生态文明思想和习近平法治思想“进课堂、进教材、进头脑”进入全面推进和系统实践阶段。习近平总书记在党的二十大报告中首次明确了“中国式现代化”是“人与自然和谐共生的现代化”,明确指出“用最严格制度最严密法治保护生态环境”。[1]新的重要论述对高职环境类大思政课生态环境法的内容及主流价值观提出了新的要求。本研究从教学目标、教学思政内容、思政实践应用和考核评价等内容出发,探讨了生态环境法课程思政改革的思路和实践方法,以期为环境类高职高专学校的教学工作提供参考。

二、课程改革的意义

(一)培养兼具绿色发展观和绿色文明生活方式的专业技术人才

立足环境保护职业学院大专生的思想方式、岗位特点、学情状况、价值观指引等维度,融入绿色发展,依法治污,生态保护红线、自然保护地等课程内容,回答为什么实行生态文明法治改革、怎样推进生态文明法治改革,两者之间的关系等一系列问题,为培养能参与生态文明建设的专业技术人才指明前进方向、提供根本遵循。

(二)培养学生运用法治思维和法治方法推动生态文明建设的技能

使学生对国家在环境保护领域的战略决策、法律法规以及相关政策有更加全面和深入的了解。环境类专业大专学生主要从事环保管家、环境监察协管员及环境监督管理网格员等工作,是制度的执行者。通过教育学生运用法治思维和法治方法开展工作,推动学生产生对建设生态文明的思想、理论和行动自觉,从而成为国家治理体系和治理能力现代化的坚定执行者。

(三)培养学生诚信、务实、守法的职业素养

推动高职环境类大专生深入学习环境法治史,理解每一个历史时期的发展观,深刻揣摩生态文明建设的重大历史意义。深入社会实践、关注现实问题,培育学生经世济民、诚信服务、德法兼修的职业素养,自发自觉地去做一个文明的建设者和推动者,为中华文明的源远流长贡献一己之力。[2]

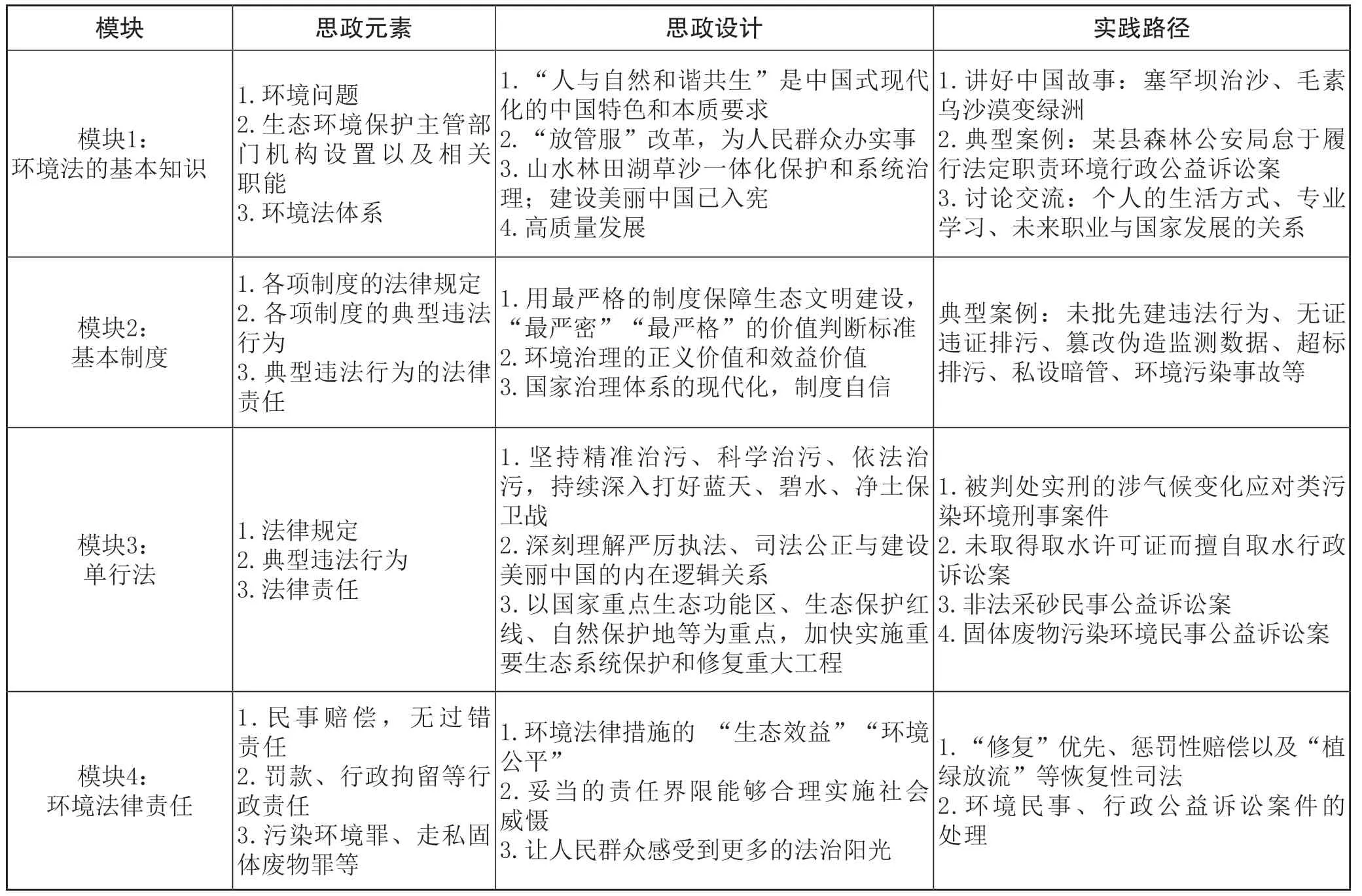

三、课程设计

坚持生态文明法治理论自信,把“基因式”融入课程思政内容作为重要载体。[3]高职高专学生的生态环境法律基础课程主要选用自编教材,整个课程32 个课时,分成四个教学模块:模块一环境法律基本知识,模块二环境法律基本制度,模块三污染防治和自然资源单行法,模块四环境法律责任,具体见表1。同时,发挥无人机实训室的优势,增加无人机环境执法监察取证学习内容,指导学生运用无人机采集证据,开展证据采样和法律分析,帮助学生适应智能化执法督察的岗位要求。

表1 课程教学组织表

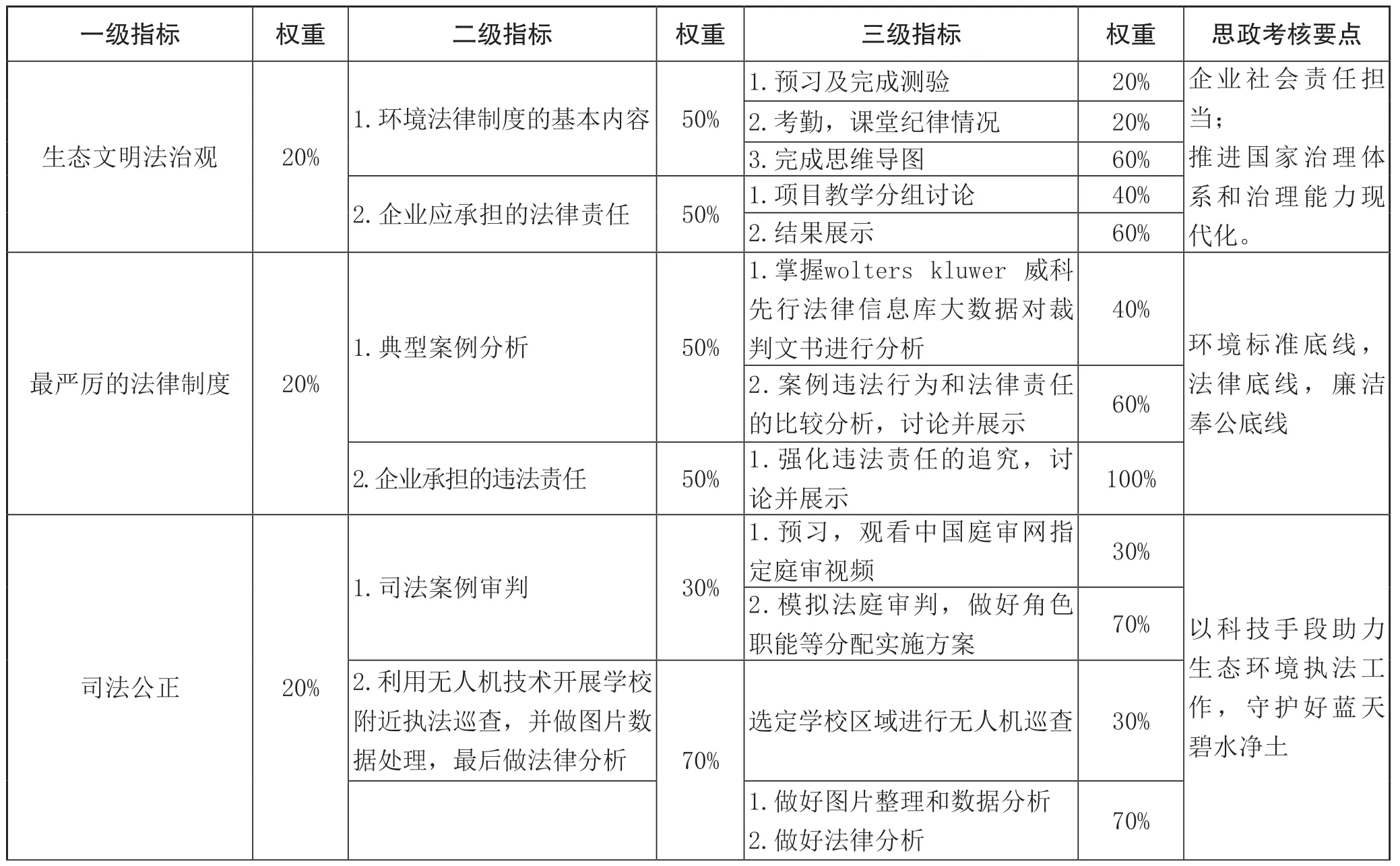

四、教学考核体系建立

坚持定量分析的教学考核体系,把完善思政考核体系作为教学改革的保障。生态环境法课程思政教学效果的考评除了环境法专业知识的掌握情况,亦应立足于学生德育与智力全面发展,合理协调德智体美劳等考评因素,进行综合性、立体化、过程化考评,具体见表2。

表2 课程思政考核指标表

五、教学实践及教学改革成效分析

(一)智慧职教平台的搭建提供了思政教育资源库

笔者所在院校生态环境法教学团队于2019 年3 月在超星云平台上搭建了课程线上资源库并投入使用,网上资源除教材、课件、课外资源及相关微课视频外,还增加了党的二十大报告、习近平生态文明思想等思政元素教学资源,作为思政教育资源库供学生学习。在教学过程中,通过课程讨论、提问、作业、测试、答疑等板块,及时了解学习质量并针对重点难点问题详细讲解。深入学习国家发布的环境执法典型案例,使个人规划未来职业时,对环境保护工作的责任和使命有更深刻的认识,增强职业自信。

(二)微课视频建设强化思政教育效果

生态环境法建设团队已经录制完成了重点难点问题的微课视频,主要包括:未批先建违法行为的法律适用问题;三同时制度的法律适用问题;排污许可制的法律规定;环境监测制度的法律规定;私设暗管违法行为的法律适用问题;危险废物环境违法行为的法律适用问题;海洋环境污染侵权的法律适用等十多个微课视频。典型案例化的教与学情景中实现“隐性知识”“默会知识”等高阶思维能力的学习并实现教学观念、技能、风格的模仿、迁移和提升。[4]

(三)实习巩固了思政教育成果

顶岗实习是课堂教学的延续,笔者所在院校实习期为一年,学生在团队老师的带领下走入车间企业参与过污染源普查项目、环境统计项目、环境影响评价技术评估项目、排污许可申报项目、广东省城镇污水处理厂水质调查、穗东街道安全防范风险调研、珠江流域水功能区限制纳污政策研究、珠江口水质变化特征及管理政策研究、清远市大气污染防治条例制定、基于北斗的小型无人机在海洋领域生态执法的应用研究等项目。以污染源普查、环评技术、法律制度应用和政策研究等咨询服务入手,加快学生理解理论知识的步伐,完善理论和实践知识体系,为推动“绿色发展模式”贡献智慧和力量。

六、结束语

生态环境法律基础是实现环境保护职业院校环境类专业人才培养目标的重要思政课程之一,课程教学团队立足马克思主义理论、习近平生态文明思想,思政元素贯穿课程各教学环节,充分利用网络平台、微课视频等强化思政教育效果,利用无人机技术应用革新教学方法,实习实训进一步巩固思政教育成果,加强对学生课内外思政效果考核。值得注意的是,思政教育必须不断探索,不断尝试,不断提升教师团队课程思政素质和水平,讲好中国环境法的故事,传授“共谋全球生态文明建设”的中国智慧、中国方案、中国力量[5],以便更好地实现生态环境法大思政课程的人才培养目标。