《红楼梦》:现实与虚幻交融中的佛道世界

2023-11-21王建华

王建华

(河北交通职业技术学院,河北 石家庄 050035)

《红楼梦》由一僧一道开篇,将佛道文化吸纳并渗透到全书当中,成为构筑《红楼梦》哲学意蕴的重要元素。作为一部小说创作,《红楼梦》并非局限于佛家和道家思想的某一方面,而是把两家思想揉和到一起,为己所用。目前学界对于《红楼梦》中所蕴含的佛道思想多有关注,主要围绕其创作主旨、人物度脱以及美学意象等方面展开。(1)参见王平:《〈红楼梦〉与佛道文化》,《社会科学研究》1995年第2期;段亚广:《〈红楼梦〉中佛道合一的度脱模式》,《红楼梦学刊》2020年第4期;田中元:《〈红楼梦〉佛道思想的双重价值》,《阴山学刊》2002年第3期。本文拟从佛道相融的视角,揭示作者独有的认知和表达,并对《红楼梦》进行新的诠解。

一

中国的道教文化由老庄的哲学思想起源,逐步发展而成,是中国的本土宗教。佛教自东汉末年由古印度传入中国,隋唐进入鼎盛时期。佛教作为外来宗教,之所以能够被中国广大民众接受并在中国扎下根来,一方面,是它在传播过程中不断改良并逐渐本土化,吸纳了儒家和道家的很多思想。佛教在最初传入中国的一段时间内,是以道教的一个分支出现且其教义也是通过道教术语传达给信众的。(2)庞莉芹:《佛道的对立与统——简析〈红楼梦〉的宗教文化》,《河南开封教育学院学报》2012年第2期。另一方面,是中国文化的包容性和对宗教文化的非排他性,使得中国历史上在很长一段时间内都是佛道二教不断互相借鉴、相融互补。发展到明清时期,佛道融合的程度则愈加突显,如《西游记》中的孙悟空最初投师道家的菩提祖师,后又在观音菩萨的点化之下皈依佛门,最终成为斗战胜佛。《红楼梦》则弱化了宗教的外在形式,使佛道元素同时出现在作品中,构筑了“虚幻”与“现实”两个宗教世界,呈现出佛道文化融合的大趋势,更体现出曹雪芹对佛道文化的哲学观。

此外,佛道文化广泛渗透于民众日常生活,呈现出愈加世俗化的倾向。一些僧道远离虚寂修习,贪念世俗生活,“以民间百姓为门徒,垄断民间修斋作福之事,并在岁时节序至民间打秋风,获取斋粮”(3)陈宝良:《明代儒佛道的合流与世俗化》,《浙江学刊》2002年第2期。等等。而世人多以功利心求取佛道带来的利好,如此种种,无不导致宗教的世俗化。再者,佛道文化对文学艺术产生了重要影响,表现在小说创作上尤为明显。如《水浒传》中佛教教义的引入,《金瓶梅》中人物塑造不乏因果报应、天命惩戒等佛道观念的浸润,使人物更加立体、生动,更具感染力。佛道文化的时代特征无疑会体现在文学经典之中,《红楼梦》为其典型代表。

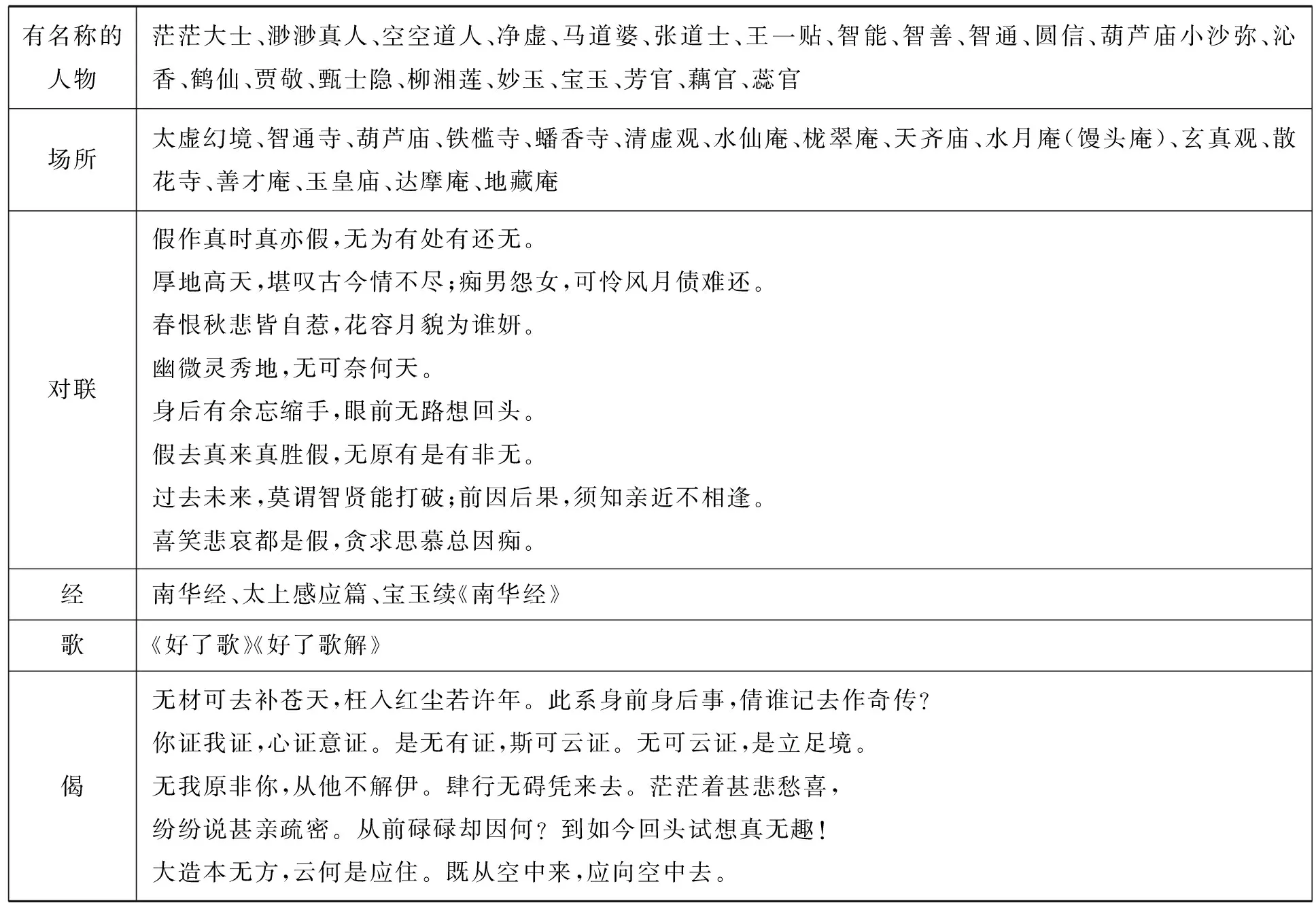

《红楼梦》所涉及的佛道文化相当丰富。经粗略统计,《红楼梦》所记述的佛道元素有179处,其中有名姓称谓的佛道界人物22人,佛道场所16个,与佛道文化相关的对联、经、歌、偈17个(见下表)。

有名称的人物茫茫大士、渺渺真人、空空道人、净虚、马道婆、张道士、王一贴、智能、智善、智通、圆信、葫芦庙小沙弥、沁香、鹤仙、贾敬、甄士隐、柳湘莲、妙玉、宝玉、芳官、藕官、蕊官场所太虚幻境、智通寺、葫芦庙、铁槛寺、蟠香寺、清虚观、水仙庵、栊翠庵、天齐庙、水月庵(馒头庵)、玄真观、散花寺、善才庵、玉皇庙、达摩庵、地藏庵对联假作真时真亦假,无为有处有还无。厚地高天,堪叹古今情不尽;痴男怨女,可怜风月债难还。春恨秋悲皆自惹,花容月貌为谁妍。幽微灵秀地,无可奈何天。身后有余忘缩手,眼前无路想回头。假去真来真胜假,无原有是有非无。过去未来,莫谓智贤能打破;前因后果,须知亲近不相逢。喜笑悲哀都是假,贪求思慕总因痴。经南华经、太上感应篇、宝玉续《南华经》歌《好了歌》《好了歌解》偈无材可去补苍天,枉入红尘若许年。此系身前身后事,倩谁记去作奇传?你证我证,心证意证。是无有证,斯可云证。无可云证,是立足境。无我原非你,从他不解伊。肆行无碍凭来去。茫茫着甚悲愁喜,纷纷说甚亲疏密。从前碌碌却因何?到如今回头试想真无趣!大造本无方,云何是应住。既从空中来,应向空中去。

由上表可见,《红楼梦》中佛道文化存在多种呈现方式,这些元素在书中也各自起到了不同的作用。有的是决定故事情节走向的关键,如茫茫大士、渺渺真人、空空道人、太虚幻境等。整篇故事因茫茫大士、渺渺真人而起,由空空道人而传,自太虚幻境萌生,于太虚幻境归结,构成了《红楼梦》的叙事脉络,缺了其中任何一者故事就不完整。有的直接揭示《红楼梦》的真实思想,如《好了歌》,概括性地阐明了《红楼梦》的核心思想,即“好便是了”“了便是好”;对联“假作真时真亦假,无为有处有还无”,告诉读者,《红楼梦》所撰无非是真、假、有、无,难作定论,从四字的囫囵处理解,方是会看。有的根据情节需要随意穿插,表情达意。如迎春读《太上感应篇》,宝玉续《南华经》,智通寺的对联“身后有余忘缩手,眼前无路想回头”,以及净虚、马道婆、张道士、智能儿等一干人物。最后一种情况在《红楼梦》中最为常见,构成了《红楼梦》佛道文化的主要内容。

《红楼梦》中佛道相融共生的现象颇为可观。开篇即让一僧一道同时出现,且在书中多次同时现身,暗示了《红楼梦》佛与道两大宗教的密切关系。其中佛道同时出现的情况共有21处之多。如秦可卿的丧事,既请了108个禅僧超度亡魂,又请了99个道士打醮;元春省亲,采买了12个小尼姑、12个小道士,还有24份道袍,连服装都没有区分开来;佛家的净虚和道家的马道婆同时出入贾府等等。除了同时出现,《红楼梦》偶尔还会将佛道术语相互杂糅,如:“空”本是佛家语,而空空道人却是道家中人,由“空空道人”易名为“情僧”,又由道门转入佛门;身为道家的马道婆,也经常会念“阿弥陀佛”;贾母带宝玉去天齐庙烧香还愿,庙中当家的却是一名道士叫“王一贴”等等。这种佛道相互依存交融的现象,是《红楼梦》中的独特现象,它把中国佛道相融的文化现象在《红楼梦》中进一步凸显出来,佛道不仅可以相伴共生,甚至可以同体转换。这种文化现象的本质是,淡化了佛道的外在形式,而更加专注于佛道的文化内涵。

二

《红楼梦》构筑了“虚幻”和“现实”两个世界:在现实世界,“毁僧谤道”是其基本态度;在虚幻世界当中,则给予茫茫大士和渺渺真人这“一僧一道”以极高的地位,并成为牵动全书情节发展的关键人物。其他如空空道人、警幻仙姑,以及被度脱的甄士隐、柳湘莲等,都是大彻大悟、不为世俗羁绊的超凡脱俗形象。

《红楼梦》中所塑造的诸多现实世界的佛道人物,大体可以分为四类。第一类是借佛道之名行恶毒之事的“恶人”,如净虚、马道婆、葫芦庙的小沙弥之流。《红楼梦》善用对子,虚幻世界中超脱凡尘的“一僧一道”,与现实世界中佛口蛇心的“一尼一道”就是一个对子。“一僧一道”以解人于危苦,度人脱离苦海为终极目标。净虚和马道婆则是穿着佛道外衣到处骗吃骗喝的“伪”出家人。如宝玉被蜡油烫了,马道婆趁机劝说贾母给宝玉捐香油供海灯。当贾母问她一天需要多少斤油时,她先是狮子大张口说南安郡王府的太妃一天供四十八斤油,次一等的锦田侯的诰命一天二十四斤油。见贾母点头思忖,她又立马改口说若是长辈给晚辈,多了反倒不好,七斤、五斤都行。贾母这才应声说,那就五斤吧。这时的马道婆,更像是一个讨价还价的市井之徒。不仅如此,两个人为了钱直接或间接置人于死地。净虚收了张家的钱财,来找凤姐逼守备家退亲,导致张金哥和守备的儿子双双自尽;马道婆收了赵姨娘五百两银子,用魇魔法诅咒王熙凤和贾宝玉,差点将二人致死;葫芦庙的小沙弥,明知道香菱就是曾经对自己有恩的甄士隐的女儿,还助纣为虐,致使香菱落入薛蟠之手。这三个人,身在佛道界,心却在魔界,是《红楼梦》首先批判的对象。《红楼梦》借宝玉之口“毁僧谤道”,首先“毁”“谤”的就是这一类人物。

第二类是借佛道形式谋生糊口的“市井”之人,如张道士、王一贴等。他们以佛道为谋生的工具,懂得察言观色,颇有生存之道,还很会敛财。第二十九回贾母带着家人去清虚观打醮,张道士先是夸宝玉长得好,和当年国公爷贾代善长得一样,直接说到了贾母心里头,接着又给宝玉提亲,又以让小道士们看宝玉戴的玉为借口,趁机敛财,给宝玉送礼。其所做所为只有一个目的,就是哄贾母高兴。《红楼梦》还着重描写了道士们送出来的礼物:“只见也有金璜,也有玉玦,或有事事如意,或有岁岁平安,皆是珠穿宝贯,玉琢金镂,共有三五十件。”(4)曹雪芹:《红楼梦》,岳麓书社,1987年版,第217页。一个普通道士,拿出来的不是金就是玉,就连贾母见了也觉着太贵重了些,可见这清虚观既不“清”,也不“虚”,而是实实在在地富不可言。清虚观道士们平日里的作派,就可从这一次“送礼”中窥见一斑。贾母带宝玉去天齐庙还愿,天齐庙当家的王一贴,还是个江湖卖膏药的,且很会揣摩人的心思,插科打诨逗人玩笑,是个十足的江湖“小丑”。这种混搭消解了佛道界的神秘,使宗教进入世俗生活,揭示了现实宗教人物的庸俗和虚伪,也反映了明清时期佛道界“鱼龙混杂”的乱象。

第三类是沉溺修道却无法真正超脱的“糊涂人”,如一心求长生不老混迹于道观的贾敬。贾敬是宁国公贾代化的次子,因为长子死了,只好让他袭了官。他丝毫没有担负起家长的职责,有官不做,给了儿子贾珍;有家不回,只在城外和道士们胡羼,炼丹烧汞,一味求仙。第五回给秦可卿的判词“箕裘颓堕皆从敬,家事消亡首罪宁”,贾珍和秦可卿乱伦也好,贾蓉在父亲停丧期间和尤二姐鬼混也好,宁国府的藏污纳垢,以致宁、荣二府的衰亡,贾敬难辞其咎。贾敬的“好道”,也并不是真正的悟透玄机,而只是抱着功利性极强的目的——长生不老,烧丹炼汞,最后因为过量吞食丹药而死。贾敬只是当时社会中这一类人的代表,却揭示了当时佛道界的真实状况。作者将贾敬作为这一类人的代表,并痛加批判,正是为了更好地阐释《红楼梦》的佛道观。

第四类是欲入佛道之门躲清静却难得清静的“可怜人”,如妙玉、惜春、智能儿、芳官、藕官、蕊官等。妙玉虽自称“槛外人”,却心系凡尘事,连宝玉的生日她都惦记着送拜帖。惜春则是一躲再躲,因嫌宁国府“不干净”躲进荣国府,但终究荣国府也不是绝对的“干净”,最终躲进了空门。只可惜空门也未必“空”,只落得缁衣乞食、流落街头的结局。智能儿是净虚的徒弟,净虚时时将她带在身边,但师傅每天做什么,干了什么坏事,智能儿一概不知,她只是一个天真烂漫、情窦初开的女孩儿,和秦钟生了情,私逃出来和秦钟会面,秦钟死后,智能儿也再无下落。芳官、藕官、蕊官是被贾府买来的戏子,后被贾府遣散,本就无家可归,出去也难逃接着被卖,或者是更加糟糕的命运,所以三个女孩儿铁了心要出家,本想着佛道院是她们的避难所,但水月庵的智通与地藏庵的圆心之所以接收她们,无非是骗她们去做活使唤,智能儿就是她们的未来。这些女孩儿是《红楼梦》极度呵护的对象,她们逃脱了死亡的命运,进入佛道界,似乎是得到了一个相对安稳的归宿,但迎接她们的同样是悲剧。

以上四类,是《红楼梦》中现实世界佛道人物的代表,由他们几个人又可以推及整个佛门道门中人,无非是利益熏心,不择手段地敛财,即使有几个清静善良的人,也只能沦为被恶人利用的工具。《红楼梦》用大量笔墨塑造的现实世界当中的佛道界,其实就是一个披着宗教外衣的世俗界。世俗界有的丑和恶,佛道界一样也不少,作者借此表达对现实世界的批判,佛道相融最终指向的是现实世界,也暗合了《红楼梦》的主旨。

三

众生平等的世界观是佛道文化的基本主张。佛教和道教都主张人生而平等,强调任何生命都是一个独立的个体,没有高低贵贱之分,都应该得到尊重。佛家主张“无我相,无人相,无众生相,无寿者相”,打破人与人之间的等级观念,达到个体真正的平等。道家认为“物无非彼,物无非是”“万物与我为一”(《庄子·齐物论》),人与万物皆来源于气,从本质上都没有差别,归根到底都是相同的,最后都要归于大同,主张破生死,同贵贱。(5)朱美霖:《从“薪尽火传”看庄子的生死观》,《文学教育》2022年第5期。《红楼梦》创造了一个“众生平等”、超然世外的“桃花源”——大观园。在大观园中,宝玉所住的居所叫“怡红院”,就是要“怡”尽天下之“红”,做天下女儿的“侍者”。在他眼里,“女儿”是最尊贵的,没有高低贵贱之分,甚至见了袭人家的表姐妹都自惭形秽。在怡红院里,丫头们不需要遵守礼法制度,可以尽情玩闹,可以给宝玉摔脸子,可以嗑一地的瓜子皮,可以随便拿宝玉屋里的钱去耍,宝玉也可以给麝月篦头,给晴雯煎药,哄玉钏儿尝一口莲叶羹。第六十三回“寿怡红群芳开夜宴”更是完全打破了主子奴才的界限,众人围坐製花签吃酒,甚至胡乱睡在了一起。曹雪芹在刻画这些人物的时候,也并没有因为主子奴才就厚此薄彼,晴雯、紫鹃、香菱、平儿、鸳鸯、芳官儿、司棋、尤三姐、柳五儿等这些身份低微女孩儿的形象,比其他身份尊贵但思想腐朽的主子们更加鲜活可爱。这种平等不仅体现在人与人之间,也体现在人与物之间。宝玉“看见燕子就和燕子说话,河里看见了鱼就和鱼儿说话,见了星星月亮,他不是长吁短叹的,就是咕咕哝哝的。且一点刚性儿也没有,连那些毛丫头的气都受得了”(6)曹雪芹:《红楼梦》,第263页。。宝玉把燕子、鱼儿、星星、月亮等万事万物都视为和自己同样的生命体,甚至墙上的一张美人画,他都怕“她”寂寞,要去望候望候。《红楼梦》无处不在彰显这种人与人之间、人与物之间的平等意识,正是来源于佛道文化的万事万物皆平等的思想。

道家更注重精神自由,主张人要摆脱世俗外物的桎梏和束缚,实现超然于物外的精神自由。在这种高度重视自由的思想下,道家把生命本身看得最重,视生命的价值重于外物,强调要重身,不迷名货,不为货财所累。这种思想在《红楼梦》中主要体现在宝玉身上。宝玉的不喜读书,不愿意和贾雨村等人应酬,只喜在闺阁中和丫头们厮混,厌谈仕途经济,视走科举之路的读书人为“禄蠹”,在封建思想认为其是反叛,是离经叛道,但在曹雪芹笔下,却是为我们塑造了一个完全实现了精神自由的典范。他不喜读书,却爱做诗,因为诗是人心灵的表达;不喜宝钗,因为宝钗经常劝他在仕途经济上用心;只爱黛玉,因为只有黛玉和他是同道中人,是真正懂他的精神知己。《红楼梦》两次写到黛玉葬花,每一次都有宝玉的参与,这种不为人所理解的举动是两人精神达到完全自由的最高语言形式,与“庄周梦蝶”一样都是富有浪漫主义色彩的自由思想表达。自由、平等的背后是对生命的尊重。宝玉对每一个女孩儿都尽情呵护,这种情感的来源就是生命高于一切,至于身外之物,最不能用来衡量其价值的就是金钱,所以,“爱惜起东西来,连个线头儿都是好的;糟蹋起来,那怕值千值万都不管了”(7)曹雪芹:《红楼梦》,第263页。,连他房里的麝月对钱也没有概念。但当事物被作为生命来看待的时候,它就脱离了用金钱来衡量的价值属性,而变成和人一样平等的生命体,比如一草一木,一花一果。《红楼梦》在“晴雯撕扇”一节借宝玉的口表达了这种“人物平等”思想:“这些东西,原不过是借人所用,你爱这样,我爱那样,各有性情。比如那扇子,原是扇的,你要撕着玩儿也可以使得,只是别生气时拿他出气;就如杯盘,原是盛东西的,你喜欢听那一声响,就故意砸了也是使得的,只别在气头儿上拿他出气。这就是爱物了。”(8)曹雪芹:《红楼梦》,第232页。

追求精神自由,不为名物所累,身体无非是一个承载灵魂的躯壳,因此《红楼梦》对待生死的观点也是佛道思想的体现,异于儒家重视生而回避死的观点。《红楼梦》中,贾宝玉是曹雪芹个人思想在小说中的人物化身,也代表着《红楼梦》的主流思想。宝玉口中,从不避讳死,他认为,人总是要死的,人死无非就是化成灰、化成烟,只要死得其所就可以了。如第五十七回,紫鹃试探宝玉对黛玉的真心,宝玉说:“我告诉你一句打趸儿的话:活着,咱们一处活着;不活着,咱们一处化灰、化烟,如何?”(9)曹雪芹:《红楼梦》,第446页。第二十二回,湘云、黛玉闹别扭误会了宝玉,宝玉说:“我倒是为你为出不是来了。我要有坏心,立刻化成灰,教万人拿脚踹。”(10)曹雪芹:《红楼梦》,第157页。第十九回,袭人劝宝玉,宝玉说:“别说两三件,就是两三百件我也依。只求你们同看着我,守着我,等我有一日化成了飞灰,――飞灰还不好,灰还有形有迹,还有知识。等我化成一股轻烟,风一吹便散了的时候,你们也管不得我,我也顾不得你们了。那时凭我去,我也凭你们爱哪里去就去了。”(11)曹雪芹:《红楼梦》,第138页。这种把生死当作不过是物质转换的观点,是典型的庄子所提倡的生死观。(12)马书敏:《浅析庄子的生死观》,《作家天地》2022年第9期。庄子认为,“方生方死,方死方生”(13)王先谦:《庄子集解》,上海书店,1987年版,第9页。,死生变化不过是气的聚散,死也就是生,生也就是死,生死都是道的规律运行;“死生有待邪,皆有所一体”(14)王先谦:《庄子集解》,第32页。;生不足喜,死不足悲,生不是获得,死也不是失去,安命才是根本;面对生死要“安时而处顺,哀乐不能入”(15)王先谦:《庄子集解》,第20页。。所以,庄子妻子去世,庄子不仅不难过,反而鼓盆而歌,这在儒家看来是绝对违背“礼”的做法,在道家则是“生死乃万物之常理”(16)莫医铭:《庄子情论发微》,《绍兴文理学院学报》(哲学社会科学版)2016年第6期。观点的体现。第三十六回则以宝玉的谈论对儒家所提倡的“文死谏”“武死战”进行了批判:“那些须眉浊物只听见‘文死谏’‘武死战’这二死是大丈夫的名节,便只管胡闹起来。那里知道有昏君,方有死谏之臣,只顾他邀名,猛拚一死,将来置君父于何地?必定有刀兵,方有死战,他只顾图汗马之功,猛拚一死,将来弃国于何地?”(17)曹雪芹:《红楼梦》,第270页。这与道家所提倡的“大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣”(《道德经》第18章)的观点如出一辙。

四

佛道思想浸润在《红楼梦》全书之中,其中“由色生情,传情入色”与“崇阴”为其重要体现。

“因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空”(18)曹雪芹:《红楼梦》,第3页。是空空道人的顿悟。他在阅读了青埂峰下石头上所刻神瑛侍者下凡历世故事后,易名为“情僧”,改“石头记”为“情僧录”。“色”“空”本是佛家语,《心经》云:“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。”“空空道人”的“空空”是一个由空到色,由色又回到空的过程。而空空道人在读了《石头记》后,即改变了“空—色—空”的禅悟轨迹,而在“色”当中看到了“情”,“由色生情,传情入色,自色悟空”,其思想轨迹变成了“空—色—情—色—空”。读《石头记》之前的空空道人和读《石头记》之后的空空道人已经不是同一个人了,其思想当中多出了一个“情”字,这个“情”既体现了空空道人的变化,实际上在其“传情入色,自色悟空”的禅悟的过程中体现了曹雪芹对佛家思想新的领悟和阐释。对此,红学专家周汝昌先生就曾明确指出:“‘情’字才是要害。……如果空空道人真是由‘空’到‘空’,那他为何又特改名为‘情’僧?……一部《红楼梦》,正是借‘空’为名,遣‘情’是实。”(19)周汝昌:《献芹集》,山西人民出版社,1985年版,第194页。从这个角度讲,曹雪芹撰写《红楼梦》“大旨谈情”(20)范丽敏:《“大旨谈情”——论〈红楼梦〉之“情本体”》,《红楼梦学刊》2016年第3期。也就有了很好的佛教思想基础和渊源。

《好了歌》无异是《红楼梦》中佛道思想的重要元素,它所表达的“好便是了,了便是好”,正是佛家轮回思想及道家“厉与西施,道通为一”(《庄子·齐物论》)的“齐物”思想的体现,与佛家的“色即是空,空即是色”一脉相承,或者可以说是对佛家“色空”观的一种通俗化的解释。但应该注意的是“好便是了,了便是好”的前置条件是“情”,或者说是对“情”的超越。《红楼梦》描写了各种各样的“情”,这各种“情”的结局恰恰印证了佛道的理念:林黛玉的痴情,尤三姐、司棋、张金哥的烈情,史湘云的豪情,薛宝钗的含蓄之情,妙玉的槛外之情,等等,除了众多女孩儿的“情”态,作者着重描写了贾宝玉的“不情”之情。(21)陈潇潇:《贾宝玉“情不情”论析》,东北师范大学2015年硕士学位论文,第2-17页。贾宝玉的“情”是泛在的,既有对林黛玉的坚贞爱情,也有对所有女孩儿的守护之情;既包括他身边所熟悉的女孩儿,如宝钗、湘云、元春、探春、惜春等姐妹,晴雯、袭人、麝月、秋纹等丫头,也包括她不认识的女孩儿,如龄官。甚至延及一草一木,灵河畔看见绛珠仙草,他以甘露灌溉;花朵谢了,他怕被人践踏兜了抖到水里。贾宝玉以纯情入世,想要守护他身边的美丽生命,但终究是守不住,一个个女孩儿在他面前或死或嫁或出家,最终“落了片白茫茫大地真干净”。《红楼梦》以“色”“空”“好”“了”四字为全书确定了“由空到空”“好便是了”的发展主基调,又以“情”贯穿其中,并重点写情,在体现佛家轮回思想和道家齐物论思想的基础上,又突出了《红楼梦》“大旨谈情”的独有文化表达。

道家的“崇阴”思想,体现在对女性和“水”“花”等阴性事物的尊崇几个方面。《红楼梦》专意为女性立碑作传,与道家推崇阴柔之性相通。大观园的主人公则为众多女孩儿。《红楼梦》是中国古代少有的专门为女孩儿作传的书,作者多次借宝玉之口表达对女孩儿的尊崇,对男人的贬损。“女儿是水作的骨肉,男人是泥作的骨肉。我见了女儿,我便清爽;见了男子,便觉浊臭逼人。”“女儿未出嫁是颗无价珠宝,出了嫁不知怎么就变出许多不好的毛病儿来,再老了,更不是珠子,竟是鱼眼睛了。”(22)曹雪芹:《红楼梦》,第462页。这种对女孩儿的尊崇与道家的“崇阴”思想是一致的。(23)孟凯:《先秦道家崇“水”思想及其影响》,《学术论坛》2011年第3期。《道德经》云:“谷神不死,是谓玄牝,玄牝之门,是谓天地根。”(《道德经》第6章)将天地生成的根源归于“玄牝”,可见阴柔的重要。老子还主张“柔”,主张“弱”,认为“弱者,道之用”(《道德经》第40章)、“天下之至柔,驰骋天下之至坚”(《道德经》第43章)、“骨弱筋柔而握固”(《道德经》第55章)、“人之生也柔弱,其死也坚强。……坚强者死之徒,柔弱者生之徒”(《道德经》第76章)、“天下莫柔弱于水,……弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行”(《道德经》第78章)。牟钟鉴认为,“《老子》是真正的女情哲学,它推崇的是阴柔之性(24)牟钟鉴:《老子新说》,商务印书馆,2021年版,第270页。。”《红楼梦》一改以往小说以男性为主的写法,专为女性立碑作传,不能不说受了道家思想的启发。

道家的“崇阴”思想,不止于对女性的尊崇,同样还有对“水”、对“花”等阴性事物的尊崇。老子《道德经》第8章说“上善若水,水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道”,认为万事万物,只有“水”接近于“道”。庄子则对水赋予了更多的意趣,它代表着天地万物的“自然”,是相忘于江湖的自由空间。在《红楼梦》中,“水”具有特殊的意义。女孩儿是水做的,二者都有一个共同点,就是干净。黛玉是受了神瑛侍者甘露灌溉之恩下凡以眼泪偿还的绛珠仙子,眼泪是人体中最干净且承载着无限情感的“水”,是人心中的“水”。修建大观园,“水”是最要紧的,且必须是活水。《红楼梦》对大观园中的“水”从哪儿来从哪儿出交待得非常清楚:“一带清流,从花木深处曲折泻于石隙之中……后院墙下忽开一隙,得泉一脉,开沟仅尺许,灌入墙内,绕阶缘屋至前院,盘旋竹下而出……忽闻水声潺缓,泻出石洞……只见水上落花愈多,其水愈清……”(25)曹雪芹:《红楼梦》,第116、119页。“清”是大观园中的水独有的品性和特质。“花”则是女儿的化身。《华严经》云:一花一世界,一叶一如来。在佛家看来,每一朵花都有自己的世界,每一片叶都是一尊如来佛。在《红楼梦》中,则是“一花一女儿,一女儿一世界”。黛玉是荷花,宝钗是牡丹,湘云是海棠,探春是杏花,李纨是梅花,晴雯是芙蓉花,麝月是荼靡花……一千种花喻一千个女孩儿。花有艳时就有落时,宝玉、黛玉看到落花便会心生伤感,贾宝玉用衣服兜了抖到水里,看花瓣随水流出沁芳闸,“水”和“花”完美地结合到了一起。黛玉则是肩担花锄,手拿花帚,把花扫了装进花囊埋到土里,起一葬花冢,并作《葬花吟》以悼。无论是水也好,花也好,女孩儿也好,《红楼梦》如此浓墨重彩的描述都体现出对女性、对阴柔的膜拜。

综上所述,《红楼梦》中的佛道思想呈现出融合的趋势,“由色生情,传情入色”的“色空”观、对女孩儿的极度推崇、主张众生平等、追求精神自由等观念,既是对佛道思想的认同,也有曹雪芹自己的认识和表达,这是《红楼梦》所阐释的佛道文化的积极意义。但是,它的佛道思想也充满了悲观和无奈。它所推崇的人性自由、众生平等思想都败于现实世界,最终被一场大雪覆盖,成为“无”和“空”,虽是悲剧却是佛道思想的最终结局。从这一点上来讲,《红楼梦》对佛道思想的阐释,使得《红楼梦》的文化内涵更加丰富瑰丽,也给后人留下了无尽的想象空间。