RDW、MCV和SAA监测乙型肝炎肝硬化肝脏受损程度的诊断价值分析

2023-11-21陈林利

陈林利,覃 涛

贵州航天医院,贵州 遵义 563000

肝硬化通常是由不同疾病长时间导致的慢性弥漫性肝病终末阶段,为临床最为常见的内科疾病。相关数据显示,肝硬化是因乙肝病毒造成,其中10%的患者可能发展成肝硬化,同时增加肝癌发生的几率,因此,尽早诊断、合理治疗在保障患者身心安全上至关重要[1]。目前,临床诊断肝脏受损程度的方式较多,例如穿刺活检、生化指标以及影像技术等,虽然有一定的诊断价值,但仍具备一定缺陷,故需要临床作进一步的研究,寻找更为合适的诊断方式[2]。随着医学技术的进步发现,血清淀粉样蛋白A(SAA)在乙型肝炎肝硬化的发生发展上具有重要意义,主要是因为肝脏病变可能影响机体凝血功能,使患者呈现高凝状态,机体中红细胞参数可出现显著波动[3]。因此,使用红细胞分布宽度(RDW)、平均体积(MCV)、SAA 预测肝脏受损程度的价值较高,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019 年7 月—2021 年4 月贵州航天医院收治的93例乙型肝炎肝硬化患者作为A 组,81 例乙型肝炎患者作为B组,另选择同期接收的37例健康体检者作为C组。A组男52 例,女41 例,年龄54~76 岁,平均年龄(65.31±2.14)岁;B 组男44 例,女37 例,年龄55~75 岁,平均年龄(65.90±2.36)岁;C 组男20 例,女17 例,年龄52~74 岁,平均年龄(65.52±2.54)岁。三组受试者一般资料具有可比性(P>0.05)。

纳入标准:(1)A、B组与《慢性乙型肝炎防治指南》[4]中诊断相符,经穿刺活检确诊;(2)观察对象及亲属均签订同意书;(3)意识正常,可配合检查。排除标准:(1)合并恶性肿瘤、酒精性肝病、脂肪肝、其他病毒感染性肝炎或者其他类型肝病;(2)存在视听障碍或者精神疾病;(3)中途退出试验。本研究经医院医学伦理委员会审批通过。

1.2 方法

清晨收集三组受试者空腹肘静脉血(3 mL),置于低温下开展离心操作,以3 500 rpm 速度,时间10 min,分离血清后置于-20 ℃下保存待检。选择全自动血细胞分析仪(日本希森美康株式会社,XN3000 型)测定RDW、MCV,遵照胶乳免疫比浊法与试剂盒说明书要求测定SAA。

1.3 观察指标

(1)对比三组受试者的RDW、MCV、SAA。(2)按《肝纤维化诊断及治疗共识》[5]将A 组患者划分成重度损害组、中等损害组、轻微损害组,比较各组患者的RDW、MCV、SAA。(3)比较A 组不同肝脏损害患者终末期肝病(MELD) 评分、肝功能(CTP) 评分、CT 肝脏体积。①MELD:≤14分为低危,15~18分为中危,>18分为高危;②CTP:5~6 分为A 级,7~9 分为B 级,10~15 分为C 级[6]。(4)分析RDW、MCV、SAA 与MELD、CTP、CT 肝脏体积的相关性。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0 软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用t检验。计数资料以例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组受试者RDW、MCV、SAA情况

A 组的RDW、MCV、SAA 高于B 组、C 组,但C 组的RDW、MCV、SAA 低于A 组、B 组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 三组受试者RDW、MCV、SAA情况(x±s)

2.2 A组不同肝脏损害患者的RDW、MCV、SAA情况

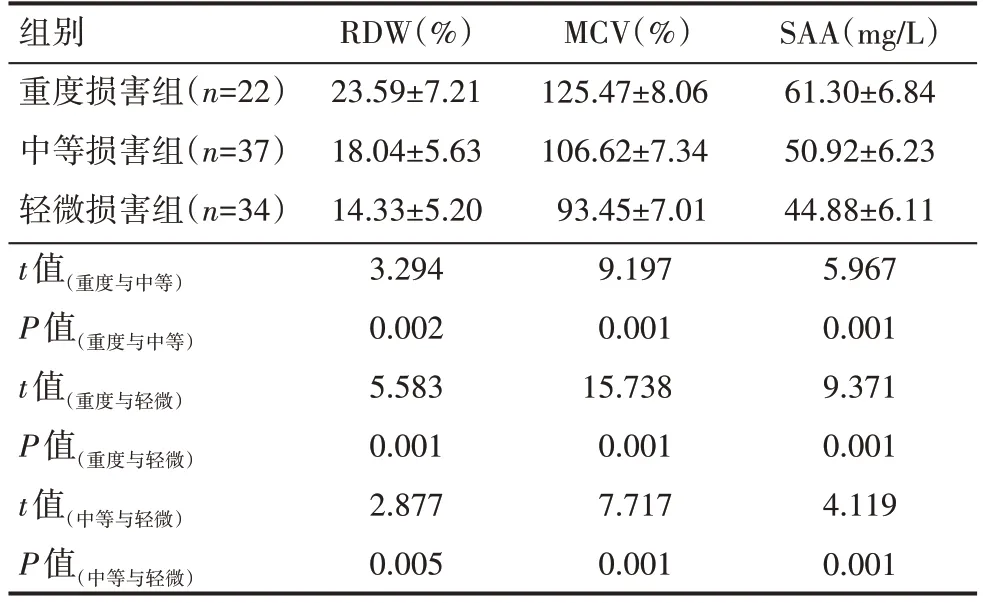

重度损害组的RDW、MCV、SAA 高于轻微损害组、中等损害组,轻微损害组的RDW、MCV、SAA 低于中等损害组、重度损害组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 A组不同肝脏损害患者的RDW、MCV、SAA情况(x±s)

2.3 A组不同肝脏损害患者的相关评分及CT肝脏体积情况

重度损害组的MELD、CTP 评分高于轻微损害组、中等损害组,但CT 肝脏体积低于轻微损害组、中等损害组;轻微损害组的MELD、CTP评分低于中等损害组、重度损害组,CT 肝脏体积高于中等损害组、重度损害组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 A组不同肝脏损害患者的相关评分及CT肝脏体积情况(x±s)

2.4 相关性分析

RDW、MCV、SAA 与MELD、CTP 评分呈现正相关性(r=0.458,0.612,0.307,0.559,0.720,0.263,P<0.05),但与CT肝脏体积呈现负相关性(r=-0.521,-0.734,0.881,P<0.05)。

3 讨论

一旦受到乙型肝炎病毒感染后,机体会不断出现免疫应答反应导致肝细胞受损,加上炎性反应的刺激,可促进肝星状细胞增殖活化,同时引起大量细胞因子产生,进而使肝脏出现弥漫性纤维化,为肿瘤的生长与侵袭提供前提条件[7]。另外,随着炎性反应的不断刺激,患者的弥漫性纤维化可随之进展成肝硬化,严重者还可成为肝细胞癌。加上长时间的炎性反应可造成突变,使得患者略过肝硬化直接成为肝细胞癌[8]。由此可见,炎性相关指标能够帮助临床尽早诊断疾病。

既往,临床多选择穿刺活检方式评估肝脏受损程度。虽然该方式已成为预测肝硬化的金标准,但因其是有创性检查,部分患者难以接受,甚至拒绝检查,从而增加诊断的困难程度。另外MELD、CTP 评分也作为预测肝脏受损程度的常见评分,被广泛应用于临床,但其容易受到个体差异的干扰,难以得出准确的诊断结果。随着临床不断深入研究发现,基于血常规的生化指标在乙型病毒性肝炎导致的肝脏疾病进展与预后判断上具有重要意义,例如RDW、MCV、SAA 等指标均可准确评估患者肝脏受损程度,但目前相关报道较少。本研究对此进行试验,结果显示:三组受试者RDW、MCV、SAA 差异明显;A 组中重度损害组的RDW、MCV、SAA、MELD、CTP 评分高于轻微损害组、中等损害组,但CT 肝脏体积低于轻微损害组、中等损害组;RDW、MCV、SAA 与MELD、CTP、CT 肝脏体积存在密切关系,由此证实RDW、MCV、SAA 可成为诊断乙型肝炎肝硬化的重要方式,同时能够对患者肝脏受损程度进行预测。肝病患者的肝功能存在不同程度的损伤,且随着肝功能受损程度加重,患者可能出现肝性脑病、胆结石、脾大等严重并发症,并对患者红细胞的形态特征造成较大影响,MCV 明显增大,且RDW 变宽。经分析发现,RDW、MCV作为全血细胞计数的重要部分,能够展现出患者外周血红细胞的体积以及异质程度,被广泛运用于急性感染、贫血、心血管疾病的诊断上。随着RDW、MCV 的不断提升,乙型肝炎肝硬化患者的肝脏受损程度随之加重。由于肝脏作为机体储存维生素B12的重要器官,当炎性反应造成肝细胞受损后,可直接引起维生素B12缺乏,提升巨幼细胞性贫血、DNA 合成障碍发生的几率。通常情况下,红细胞可经过交换作用自血浆内得到胆固醇,并以游离的方式将胆固醇分布在红细胞外层,以此保证红细胞的结构及功能正常。一旦肝细胞受损,会使与胆固醇交换的酶合成显著降低,进而造成红细胞膜胆固醇聚集,胆固醇与磷脂的比例失衡,可牵连红细胞结构发生变化,明显扩大MCV,并引起异形红细胞。由于炎性反应与肝功能衰竭可导致溶血性贫血,从而减少红细胞寿命,加上网织红细胞不断增多,因此网织红细胞体积较健康红细胞体积更大。另外SAA 是由肝脏合成的急性反应蛋白,存在促炎、抗病毒、促进新血管形成的功效,并受白介素-6、白介素-1、肿瘤坏死因子-α 的调控,并促进炎性反应合成,既往在类风湿性关节炎、慢性阻塞性肺疾病、炎症性肠炎等疾病中具有重要的诊断价值。随着SAA 水平的不断升高,机体炎性反应随之加重。另有研究[9]指出,一旦SAA 过度表达后,可促进趋化因子表达,并提升巨噬细胞活性,使得炎性反应出现,进而提升肝损伤程度。且SAA 与高密度脂蛋白的转运有关,当高密度脂蛋白与SAA 发生结合反应,可直接影响高密度脂蛋白逆向转运胆固醇的能力,并增加肝硬化患者预后不良几率,因此临床需重视肝病患者的SAA 水平变化。SAA 通常在实体肿瘤的癌细胞上表达,但在炎性细胞以及周围细胞上表达无改变,可能与肿瘤环境内巨噬细胞、癌细胞引起的白介素-6、白介素-1β 增多有关,从而证实刺激癌细胞产生SAA 息息相关。另外肝硬化发展期间,可引起免疫应答过度,使得免疫细胞产生较多炎性因子,发生炎性反应,直接影响骨髓造血能力以及铁代谢,控制红细胞生成素的产生。且氧化应激反应可减少红细胞的半衰期,促进大量未成熟的红细胞进入外周血,从而使RDW、MCV 水平发生改变,加上肝脏合成的SAA 直接进入血清,加重患者肝脏受损程度。总而言之,RDW、MCV、SAA 可成为判断乙型肝炎肝硬化患者肝脏受损程度的重要指标。

综上所述,RDW、MCV、SAA 预测乙型肝炎肝硬化的准确性较高,同时可判断患者的肝脏受损程度,成为疾病诊断的重要指标。