早期吞咽功能评估及分级针对性康复护理方案对脑梗死后吞咽障碍患者吞咽功能及并发症的影响

2023-11-21张敏敏

张敏敏,吴 婕,韩 燕

(南京医科大学附属无锡人民医院神经内科,江苏 无锡 214000)

吞咽功能障碍属于脑梗死后最为常见的一种并发症,可导致营养不良、误吸、体重减轻、吸入性肺炎等发生,进而对患者预后造成严重影响[1]。相关报道指出[2],及时有效的康复护理可使患者吞咽功能得到一定程度的改善,但临床实际研究发现,常规康复护理措施因缺乏针对性,部分患者吞咽功能改善效果并不明显。研究发现[3],对吞咽障碍患者进行早期评估并给予针对性康复训练与护理可以更为有效地改善其吞咽功能。本次研究抽取脑梗死后吞咽障碍患者作为研究对象,于干预前进行吞咽功能评估,并给予分级针对性康复护理干预,取得了较好的效果。

1 资料与方法

1.1一般资料:抽取南京医科大学附属无锡人民医院2019年8月~2021年8月收治的脑梗死后吞咽障碍患者106例作为本次研究对象。入组标准:①符合WHO有关脑梗死相关诊断标准[4],且经头颅MRI、CT确诊;②首次发病;③病情稳定、意识清楚,病程<7d;④患者或家属对本研究知情,并签署同意书;⑤经洼田饮水试验评估存在吞咽功能障碍。排除标准:①合并心、肝、肺等重要脏器衰竭者;②合并肺部感染、慢性肺部疾病者;③合并感觉性失语、认知功能障碍无法配合研究者;④原有吞咽器官器质性病变或其他原因导致吞咽障碍者。按照双色球法将106例脑梗死后吞咽障碍患者随机分为两组,蓝色球53例作为对照组,接受常规康复护理,红色球53例作为观察组,接受早期吞咽功能评估及分级针对性康复护理。对照组患者男30例,女23例,年龄40~79岁,平均(63.82±12.14)岁,病灶位置:皮质下14例,大脑皮层12例,脑干13例,基底核区14例。研究组患者男29例,女24例,年龄41~80岁,平均(64.28±11.86)岁,病灶位置:皮质下12例,大脑皮层13例,脑干13例,基底核区15例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法:对照组接受心理护理、饮食护理、康复训练指导及并发症预防等常规护理。观察组患者病情稳定后,采用标准吞咽功能评估量表进行吞咽功能评估,并根据评估结果给予针对性康复护理措施:①吞咽功能评估结果为轻度障碍者:对患者及家属进行饮食指导及吞咽相关健康知识教育,进食种类以普食为主,摄食体位根据患者病情轻重选取坐位或健侧位,健侧位进食者,喂食者需坐于患者健侧喂食,减少食物偏瘫侧残留,促进食物安全向咽部运送;进食结束后采用空吞咽、交互吞咽、用力吞咽、转头吞咽、点头样吞咽等方法去除残留食物。并给予咽部冰刺激训练,15~20 min/次,1次/d;②吞咽功能评估结果为中度障碍者:食物种类以半流质食物为主,择密度均一、黏性适当、不易误吸又易吞咽的食物,食用前可将食物搅碎,如蛋羹、菜泥、黏稠的稀饭等,由乳糜状逐步过渡至糊状、半流质及普食,每次进食时间控制在30 min左右,进食后进行通过食物残留去除方法去除残留食物,并给予口腔肌群训练(大笑、磕牙、鼓腮、摆动伸缩舌头、张口、吹气球等动作训练)、颈部活动度训练(缓慢摇头晃脑、头颈部前后仰、颈项争力等动作)及咽部冰刺激(光滑冰冻棉棒刺激咽后壁、舌根、腭弓、软腭等部位,并行吞咽动作)训练,每项训练2次/d,训练时间控制在15~20 min/次;③吞咽功能评估结果为重度障碍者:进食方式采用鼻胃管鼻饲,并与鼻饲前后采用温开水对鼻胃管进行冲洗,鼻饲量最初为200 ml,根据患者恢复情况逐渐增加鼻饲量。并给予口腔肌群训练、颈部活动度训练及咽部冰刺激训练,每项训练2次/d,训练时间控制在15~20 min/次,待患者临床症状明显改善后改为经口进食。

1.3观察指标:①吞咽功能:采用洼田饮水试验对两组患者吞咽功能进行评估[5]:患者端坐,喝下30 ml温开水,观察其饮下时间及呛咳情况,并将其吞咽功能分为5级,能顺利1次将水咽下视为1级;分2次以上,能不呛咳地咽下视为2级;能1次咽下,但有呛咳视为3级;分2次以上咽下,但有呛咳视为4级;频繁呛咳,不能全部咽下,需留置胃管视为5级。其中1级表示吞咽功能正常,2级表示轻度吞咽障碍,3~4级表示中度吞咽障碍,5级表示重度吞咽障碍。计算两组患者吞咽功能优良率,其中正常、轻度、中度、重度分别对应优、良、中、差。优良率=(优例数+良例数)/总例数×100%。吞咽功能评价分别于两组患者干预前及干预1个月后进行。②营养指标:分别于干预前、干预1个月后采集两组患者3 ml空腹静脉血,待凝固后离心处理去上清,采用酶联免疫法检测血清前白蛋白(PA)、转铁蛋白(TRF)、白蛋白(ALB)。③并发症:记录两组患者护理干预期间营养不良、呛咳、吸入性肺炎、误吸等并发症发生情况。

1.4统计学分析:采用SPSS21.0软件进行t及χ2检验。

2 结果

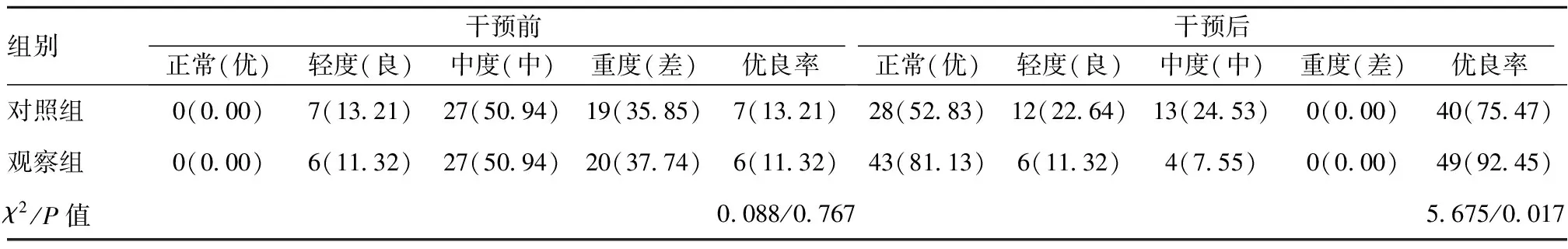

2.1两组吞咽功能比较:干预前,两组患者吞咽功能比较无统计意义(P>0.05),干预后,组间吞咽功能比较差异显著,且研究组吞咽功能优良率优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组干预前后吞咽功能比较[n(%),n=53]

2.2两组营养指标比较:干预前,两组患者PA、TRF及ALB指标水平比较差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组PA、TRF及ALB指标水平均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组干预前后营养指标水平比较

2.3两组并发症比较:观察组营养不良(1例)、呛咳(1例)、吸入性肺炎(0例)、误吸(0例)等并发症总发生率[3.77%(2/53)]低于对照组[24.53%(13/53),营养不良6例,呛咳2例,吸入性肺炎1例,误吸4例],差异有统计学意义(χ2=9.396,P=0.002)。

3 讨论

吞咽功能障碍属于脑梗死后较为严重且常见的并发症。临床研究发现[6],脑卒中后吞咽障碍患者中近80%需采用鼻饲营养摄入方式,20%左右患者可自然康复,20%左右患者即使在进行积极的康复治疗后仍无法恢复经口进食,而吸入性肺炎、营养不良等并发症发生率>10%。此外,脑梗死后吞咽障碍的发生还会导致患者产生厌世、失望、悲观等负面心理,不利于患者预后,增高病死率[7]。报道指出[8],脑梗死后吞咽障碍主要表现在咽期与口腔期,及时有效的术后早期康复训练与护理干预能够有效改善吞咽肌肉运动灵活性与协调性,刺激中枢神经系统,重组神经网络,促进吞咽反射的建立,进而改善吞咽功能。需给予吞咽障碍足够的重视,在采取积极的诊治的同时,及早地进行康复训练与护理,以促进吞咽功能的改善,减少相关并发症的发生。

基于早期吞咽功能评估的分级康复护理可改善吞咽功能。2016年成人脑卒中康复指南(AHA/ASA)指出,对于脑卒中患者需进行早期吞咽障碍筛查[9]。然而在实践中,临床传统更侧重于“治”,对患者吞咽功能的评估未给予足够的重视。SSA量表是一种国内外广泛应用的吞咽评估量表,能够定量反映患者的吞咽功能且使用方便,不需要专门的设备[10]。本研究采用洼田饮水试验对脑梗死吞咽障碍患者进行早期评估,结果提示于早期吞咽功能评估的分级康复护理可有效改善脑梗死后吞咽障碍患者吞咽功能。通过洼田饮水试验评估,根据脑梗死患者吞咽障碍严重程度进行分级针对性康复护理,同时对其吞咽功能进行动态评估,对康复护理措施进行及时调整,进而促进患者吞咽功能恢复[11]。此外,分级康复护理措施相比于常规吞咽治疗更具有针对性与指导性,对于中、重度吞咽障碍患者采用渐进阶梯式康复训练方式,强调软腭、喉肌、舌肌、面肌等吞咽相关肌训练,先激活中枢神经系统代偿与重组能力,使新的运动投射区得以建立,机体原有运动功能得以恢复,进而促进吞咽肌力的恢复,改善吞咽功能,对于轻度患者,则仅采用咽部冰刺激训练,保证康复训练针对性的同时节省医疗资源,提高护理效率[12]。基于早期吞咽功能评估的分级康复护理可改善患者营养状态,降低并发症发生率。脑梗死吞咽障碍患者在接受积极康复训练与药物治疗的同时还需保证足够的营养供给,受吞咽障碍影响,部分患者往往出现营养不良风险[13]。本研究结果显示,基于早期吞咽功能评估的分级康复护理可改善脑梗死吞咽障碍患者营养状态,降低并发症发生率。通过积极有效的饮食管理、针对性康复训练能够有效改善脑梗死患者神经功能,提高营养摄入量与吞咽功能,降低因营养不良而导致的相关并发症发生风险,进而促进患者预后[14]。

综上,早期吞咽功能评估及分级针对性康复护理可有效促进脑梗死吞咽障碍患者吞咽功能改善,提高血清营养学指标水平,降低吞咽相关并发症发生。