我国图书馆数字人文相关研究可视化分析

2023-11-18武利红侯惠宁张丝雨

武利红,侯惠宁,张丝雨

(郑州航空工业管理学院 信息管理学院,河南 郑州 450015)

一、研究背景

随着大数据环境的优化和计算机、网络技术的普及,数字人文研究得以迅速发展。作为图书情报领域研究的重点,数字人文研究为图书馆事业提供了新的发展方向。①刘炜、谢蓉、张磊等:《面向人文研究的国家数据基础设施建设》,《中国图书馆学报》2016 年第5 期,第29—30页。我国“十四五”规划和2035年现代化远景目标都明确提出了“加快数字化发展,建设数字中国”这一核心理念。因此想要全面实现“数字中国”战略,就需要我们进一步加强数字技术的应用,推动数字人文研究的发展,以更好地满足读者和社会的需求,实现图书馆事业的高质量发展。②龙泉:《双一流高校数字人文研究现状与知识图谱构建》,《图书馆学刊》2021年第5期,第88页。

数字人文研究是一种跨学科的研究方法,它将计算机技术和数字化工具应用于人文学科的研究中,帮助人文学者更好地处理和分析大量的数字化资料,如文本、图像、音频和视频等,以及利用计算机模拟和可视化技术来探索人文学科的问题。③刘炜、林海青、夏翠娟:《数字人文研究的图书馆学方法:书目控制与文献循证》,《大学图书馆学报》2018年第5期,第116页。其核心在于利用计算机技术、信息技术和知识组织技术来解决迄今为止人文学科中常以偶然方式来处理的问题。自2009年武汉大学王晓光教授在教育部人文社会科学研究方法创新论坛上发表《“数字人文”的产生、发展与前沿》一文之后,数字人文研究才真正意义上被国内学者所关注。④崔倩倩:《基于知识图谱的国内外数字人文研究可视化分析》,《图书馆界》2020年第6期,第49页。国内多所高校陆续设立了数字人文研究机构,开始有组织、有计划地进行数字人文研究。此前,国内虽已开展数字人文实践,但相关研究大多零散,缺乏有效的数字人文理论支持。在当前我国图书馆事业进入深化转型和高质量发展的关键时期,数字技术的利用对于图书馆资源、服务和空间建设至关重要。⑤胡娟、柯平:《我国图书馆数字人文项目建设经验与启示——以上海图书馆家谱知识服务平台项目为例》,《图书馆工作与研究》2022年第1期,第27页。本文运用文献计量和科学知识图谱方法,对中国知网(CNKI)数据库集中关于图书馆数字人文的相关文献进行多层次分析,深入了解其发展历程和研究前沿方向,为未来数字人文研究的发展提供有益启示。⑥崔倩倩:《基于知识图谱的国内外数字人文研究可视化分析》,《图书馆界》2020年第6期,第48页。

二、研究意义

数字人文研究即将数字技术和计算机科学方法应用于人文学科的研究中。作为信息资源的主要承载者和管理者,图书馆在数字人文研究中具有重要的作用和意义。①黄水清、刘浏、王东波:《国内外数字人文研究进展》,《情报学进展》2022年第14期,第52页。

首先图书馆深化数字人文研究可以推动人文学科的数字化转型。传统的人文学科研究主要依赖于人工阅读和分析,效率低下且容易出现误差。而数字人文研究可以利用计算机技术对大量的文献、档案、图片等信息资源进行自动化处理和分析,帮助人文学科研究人员提高研究效率和精度。因此,图书馆开展数字人文的研究有利于研究人员认识到数据分析的重要性,并了解数据统计、收集的应用工具。

其次,数字人文研究还可以推动跨学科研究发展。数字人文研究是一种跨学科的研究方法,它将人文学科和计算机科学相结合,利用数字技术和工具来分析、处理和展示人文学科的数据和文本。数字人文研究的跨学科性质使它能够促进不同学科之间的合作和交流,推动跨学科研究的发展。第一,是数据的交流与共享。数字人文研究需要收集大量的数据和文本,这些来自不同学科领域的数据和文本共享和交流,促进了不同学科之间的合作和交流。第二,是推动跨学科合作。开展数字人文研究需要不同学科领域的专家共同完成,这种跨学科合作可以促进不同学科之间的交流与合作,推动跨学科研究的发展。第三,是促进跨学科研究项目之间的合作。如数字人文研究中的文本分析、数据可视化等技术可以应用于不同学科领域的研究项目中,促进跨学科研究的发展。

再次,图书馆开展数字人文研究可以丰富图书馆的信息资源,提高图书馆服务的质量和效率。②农秋色:《面向产学研协同创新需要的高校图书馆信息增值服务研究》,《河南图书馆学刊》2020年第7期,第64页。第一,图书馆所收藏的文献、档案、图片等信息资源是数字人文研究的重要数据源,对馆藏资源进行数字化可以使得它们更加易于管理、利用和共享,从而为数字人文研究提供更加丰富和多样化的数据资源。第二,可以有效提高图书馆服务的质量和效率。(1)通过数字人文研究,图书馆可以收集和分析用户的阅读偏好、搜索行为、借阅记录等数据,更好地了解用户的需求和行为模式,从而针对性地为用户提供更好的服务。(2)数字人文研究可以帮助图书馆对馆藏资源进行数字化处理和管理,帮助图书馆更好地管理和展示馆藏资源,提高资源的可访问性和可用性。同时,数字人文研究还可以帮助图书馆设计和开发更好的数字展示平台,为用户提供更好的浏览和检索体验。(3)开展数字人文研究可以帮助图书馆开展数字化教育服务,帮助图书馆建立数字化教育平台,提供数字化教育工具和资源,给用户提供更好的教育支持。

最后,数字人文研究还可以促进文化遗产的保护和传承。数字人文研究可以将文化遗产数字化,更好地展示和介绍这些遗产,促进人们对文化遗产的理解,为文化遗产的保护和传承做出贡献。

三、研究方法与数据来源

本文采用陈超美博士开发的科学计量与知识可视化软件CiteSpace,利用科学知识图谱对国内数字人文领域的研究相关文献的机构、作者、关键词聚类以及中心性进行可视化分析,探索数字人文研究热点的形成与变化,直观对比国内数字人文研究情况,揭示数字人文领域的发展过程。

在保证查全率的前提下,使用“图书馆数字人文”作为检索主题,对中国知网数据库截至2023年1月1日收录的所有文献进行精确检索,共获取到1130条中文文献,包括博硕士论文、期刊和专利等。通过人工筛选,排除与主题相关度较低的文献、人物访谈、选题指南以及一些会议综述和报道,最终获得985篇期刊样本文献。③周晨:《国际数字人文研究特征与知识结构》,《图书馆论坛》2017年第4期,第2页。

CiteSpace软件可对导出的数据进行多维度分类分析,包括作者、机构、国家、地区等分类分析,关键词、术语、领域共现分析,文献、作者、期刊共被引频次分析,以及文献耦合、双图叠加分析等。然而,对于中国知网数据,该软件只能进行作者、机构合作网络以及关键词共现分析。为了掌握国内数字人文研究状态,笔者选择了中国知网数据中的共有分析字段,并对筛选后的样本数据进行了作者、机构合作图谱分析和关键词共现图谱分析①王翠波、熊坤、刘文俊:《基于CiteSpace的技术预测研究的可视化分析》,《技术经济》2020年第6期,第148页。,以更好地了解数字人文研究的发展趋势和研究热点。

四、统计结果分析

(一)发文量分析

在相关领域中发表的论文数量反映了这个研究领域的发展过程,该领域的重点研究方向发文数量越多,说明学者对该领域的关注度越高。本文主要统计了2015—2022年间图书情报相关领域中关于图书馆数字人文文献。从发表数量的年限统计(见图1)可以看出,关于图书馆数字人文的文献数量在逐年增加,这说明数字人文在图书情报领域逐渐得到学者的重视,已成为图书情报领域的重点研究对象之一。

需要说明的是,图1中2022年的发文数量低于2021年,主要是因为笔者统计的截止时间是2023年1月1日,这个时候很多期刊的2022年文献还未全部上线,不足以体现2022年文献全貌。笔者从2015年以来的研究趋势推测,2022年的文献数量也应处于递增状态。

(二)期刊来源分析

使用CiteSpace软件统计985篇文献期刊的文献来源,笔者选择了发文数量最多的前十种期刊作为研究样本,总计发文408篇(见表1)。总体来看核心刊物(CSSCI来源期刊,含扩展版)学术水平普遍要优于一般刊物。其中《图书馆论坛》的发文量最多,达76篇,占总体发文量的18.6%。其次是《图书馆杂志》和《图书情报工作》,发文量分别为56篇与53篇,分别占总体发文量的13.7%和13%。

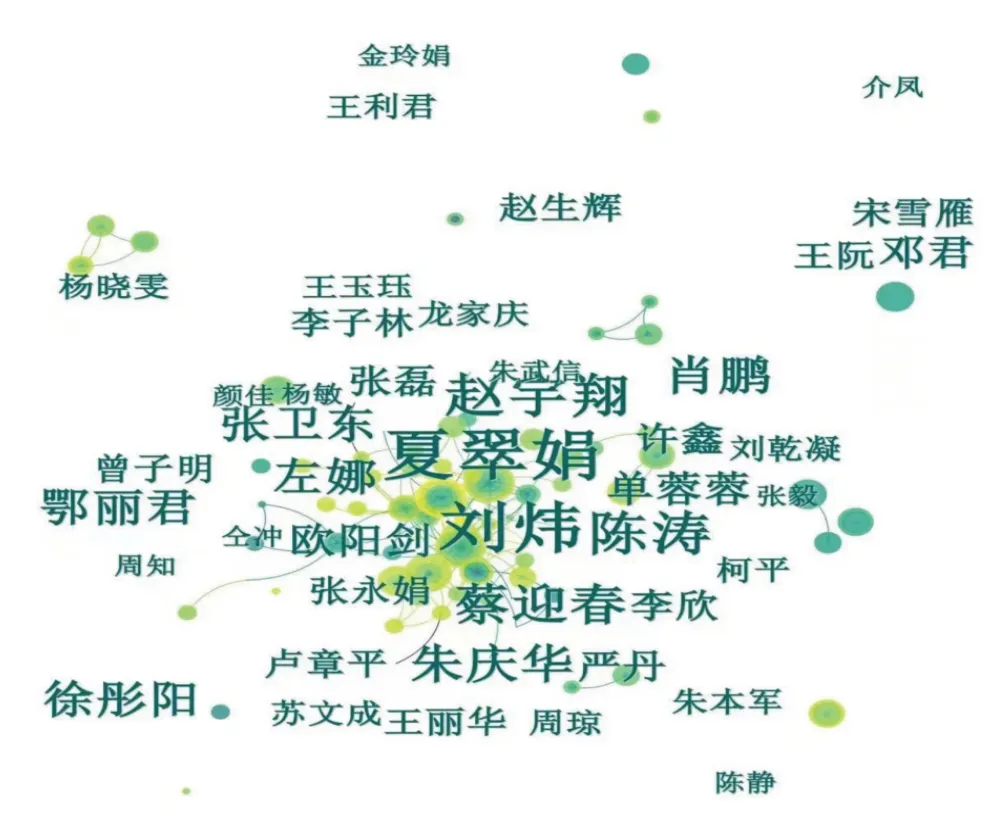

(三)图书馆数字人文研究者合作图谱分析

对国内作者合作状况进行图谱描绘,可以探讨数字人文相关研究专业应用领域的关系。对样本数据预处理及将国内作者名称加以整理后,将样本数据导入CiteSpace管理软件,设置每一年划分为一个时间段,筛选标准选择“Top50”,运行后得到图书馆数字人文研究作者合作图谱(见图2)。

图2 图书馆数字人文研究者发文图谱

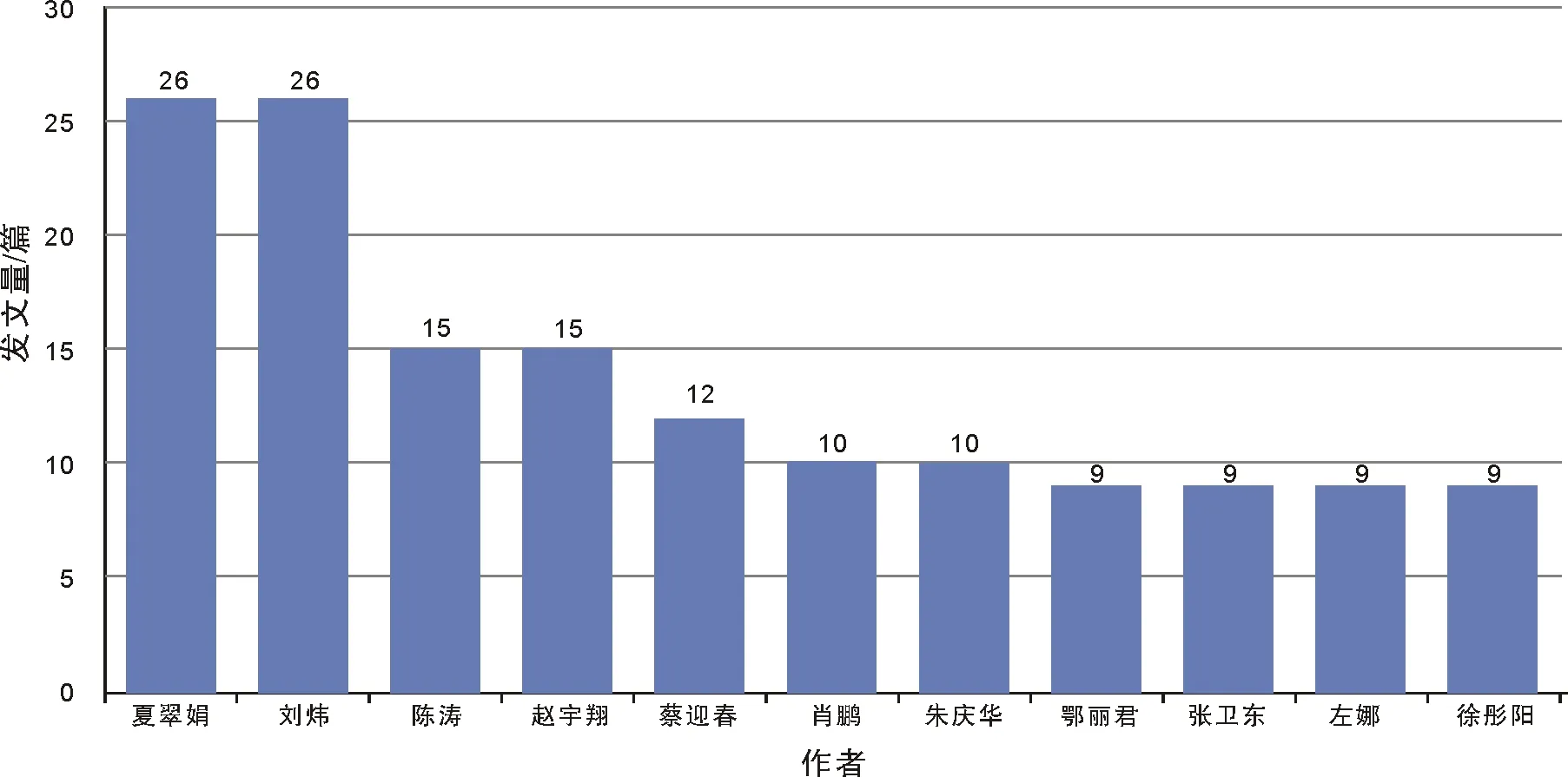

图2 节点的多少反映了该作者的发文量,也代表了该作者在这一领域的活跃程度。节点间的连接反映了著者相互之间的合作关系,连接越粗说明协作越密切。①蔡迎春:《中美数字人文研究“差异性”的冷思考》,《图书馆建设》2022年第6期,第102页。分析发现,在国内图书馆数字人文领域中发文量最多的前五位作者有夏翠娟、刘炜、陈涛、赵宇翔、蔡迎春。夏翠娟和刘炜的发文量都是26篇,陈涛与赵宇翔都是15 篇,蔡迎春是12 篇(见图3),他们是数字人文领域的核心著者。从中心性来看,不同节点之间存在着各种各样的联系,代表着著者之间的合作交流。刘炜的中心性最高,是0.04;其次是夏翠娟与陈涛都,是0.02,说明他们三人在图书馆数字人文领域上与其他的著者之间交流相对密切。从合著上来看,夏翠娟、刘炜、朱庆华、陈涛之间的线条较粗,说明他们合作发文次数较多,形成了深度合作的关系。

图3 数字人文领域著者发文量统计图

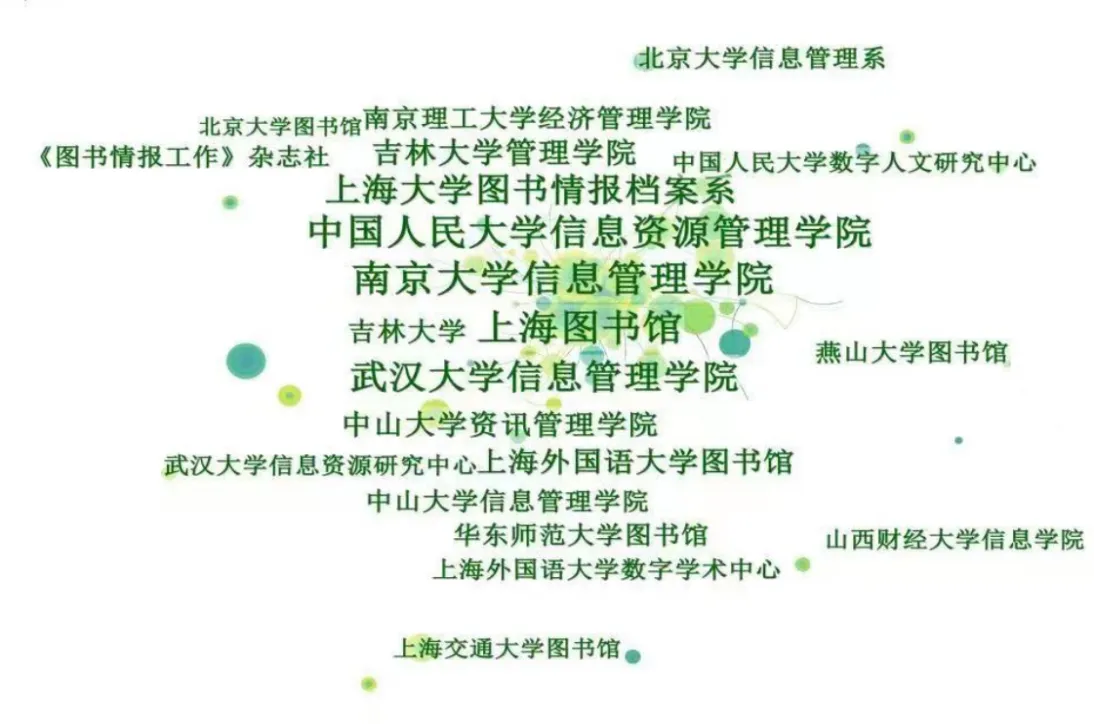

(四)研究机构图谱分析

研究机构发文图谱中节点的大小体现了该机构的发文频次,发文频次越多节点越大,该机构名称的字体也越大,这也代表了该机构在这一研究领域的活跃程度。①李财富、宋依娜:《现阶段档案学研究热点与前沿内容透析》,《山西档案》2021年第4期,第163页。对国内图书馆数字人文研究领域的机构发文量进行统计后共得到268条有效信息,笔者按发文量取前50个机构进行分析。结果发现(见图4),国内图书馆数字人文研究领域发文量较多的机构有南京大学信息管理学院、上海图书馆、中国人民大学信息资源管理学院、武汉大学信息管理学院、上海大学图书情报档案系等。在50个调查样本中发文量从3篇到50篇不等。相关文献发文量超过10篇的机构有16个(占32%)。其中,南京大学信息管理学院的相关发文量最多,达到50篇。其次是上海图书馆、中国人民大学信息资源管理学院,也分别发表了45篇和40篇相关文献。其余的34个机构中,相关文献发文量9篇的有3个,8篇的有1个,7篇的有2个,6篇的有3个,5篇的有5个,4篇的有19个,大多数机构在图书馆数字人文研究领域的相关文献多为4篇(占38%)。同时在调查的50个机构中,研究主体主要包括两类:一类是高校,包括高校图书馆、高校信息管理院系;另一类是公共图书馆等。根据图4可以看出,高校相关机构是图书馆数字人文研究领域的主要机构以及核心著者团体,有43个机构是高校的图书馆、信息管理院系、研究中心等,仅有7个其他机构,如上海图书馆、《图书情报工作》杂志社,其中上海图书馆是所有公共图书馆在数字人文领域中发文频次最高,影响力最大的机构。

图4 研究机构发文图谱

(五)词频统计分析

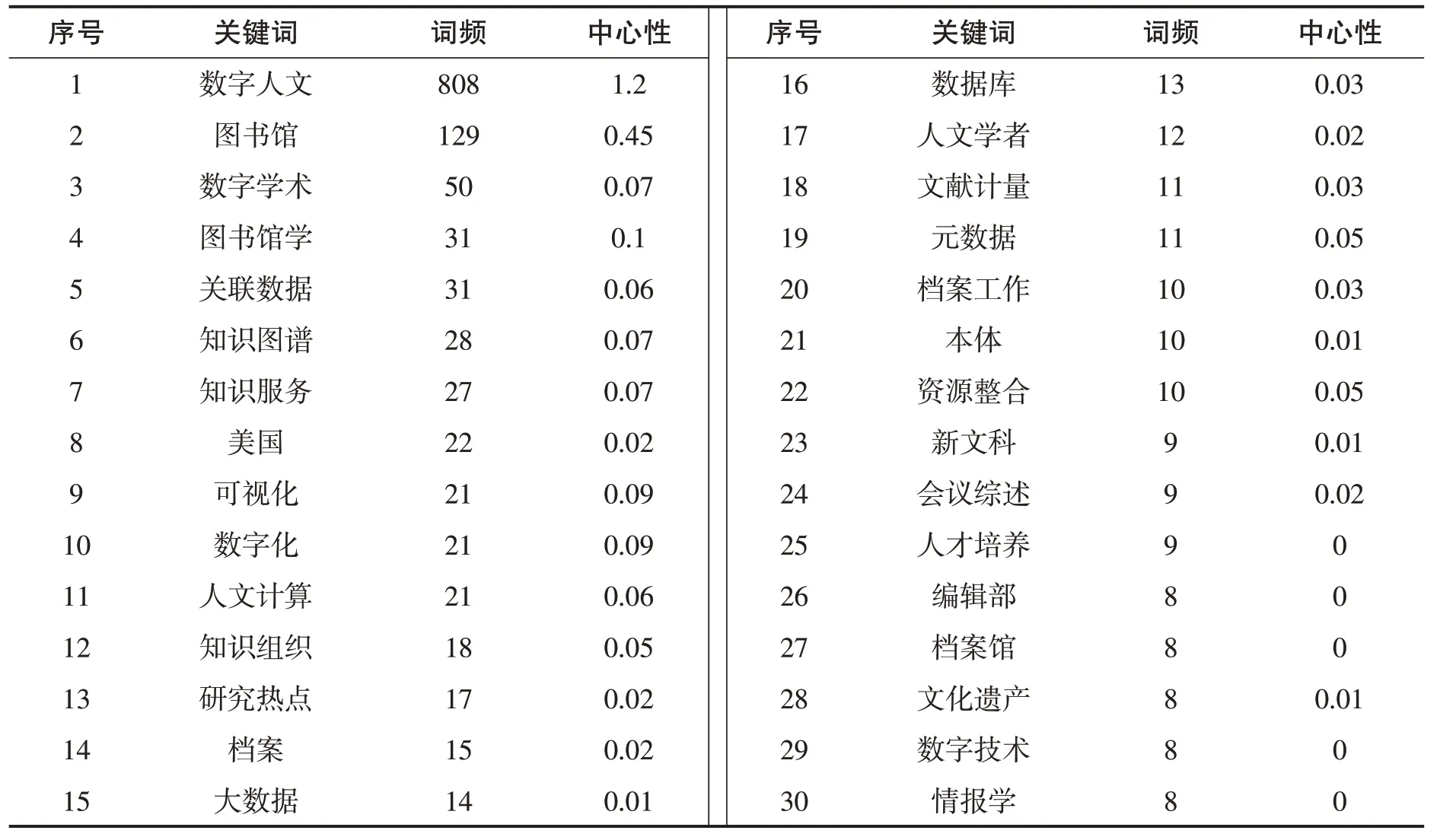

1.高频关键词

本次研究主要是利用CiteSpace 软件来进行词频的统计,在去掉一些无研究意义的词汇并进行同义词、近义词合并以后,选取了词频在8次以上的高频词汇共30个进行分析(见表2)。在词频最高的“数字人文”“图书馆”“数字学术”“图书馆学”“关联数据”“知识图谱”这前5个关键词中,有2个都与图书馆相关。从表2中可以看出“数字人文”与“图书馆”的频次最高,分别达到808次与129次,超过了28个关键词词频的两倍。同时,从表3中的时间上来看,“数字人文”“图书馆”这两个关键词出现的年份是所有关键词中最早的,可以追溯到2012和2013年②何文珍、江俊鹏:《基于知识图谱的国外智慧图书馆研究热点与前沿探析》,《图书馆学刊》2020 年第10 期,第106页。。

表2 发文作者相关性分析表

表3 图书馆数字人文研究热点关键词统计表

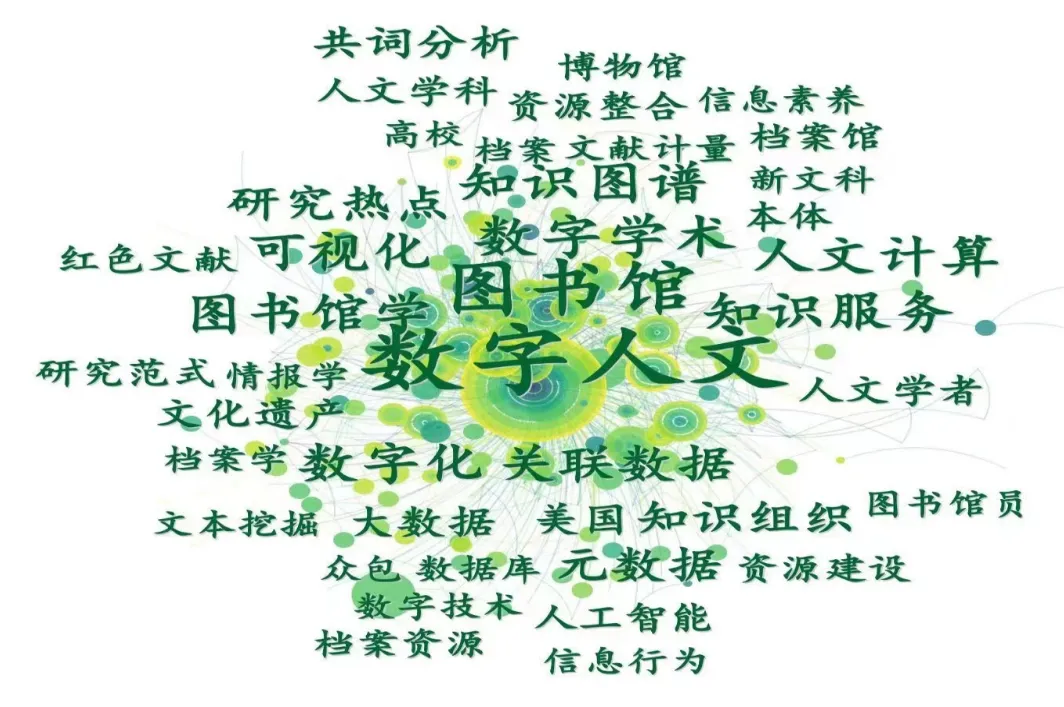

2.高频关键词共现网络结构

本研究使用CiteSpace工具绘制了关键词共现网络结构图来明确关键词之间的关系(见图5)。①闫二开、赵婉忻:《区块链技术在我国图书情报领域的研究热点分析》,《图书馆理论与实践》2021 年第5 期,第65页。“数字人文”“图书馆”以及“数字学术”这三个关键词是网络图中关系最紧密,出现频率最高的关键词,是整个网络图的核心。

图5 图书馆数字人文高频关键词共现图谱

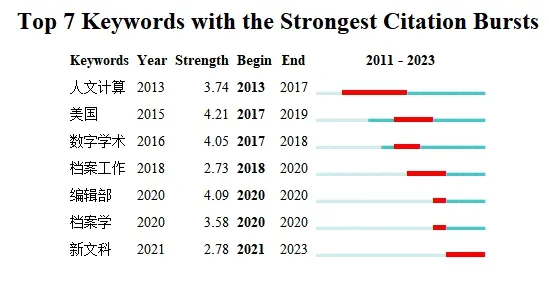

3.关键词突变分析

对近十年有关图书馆数字人文相关文献分析后发现,在前7 个关键词中,“人文计算”最早出现于2013 年,在2017 年之后文献中消失。“美国”“档案工作”这两个词维持了两年,而“数字学术”仅从2017—2018年维持了一年就在文献中消失。“档案学”“编辑学”是距离目前时间出现较近的关键词,但是于2020年出现,仅在同一年文献中被提到,于同年又在文献中消失(见图6)。

图6 关键词突现分析图

(六)研究热点分析

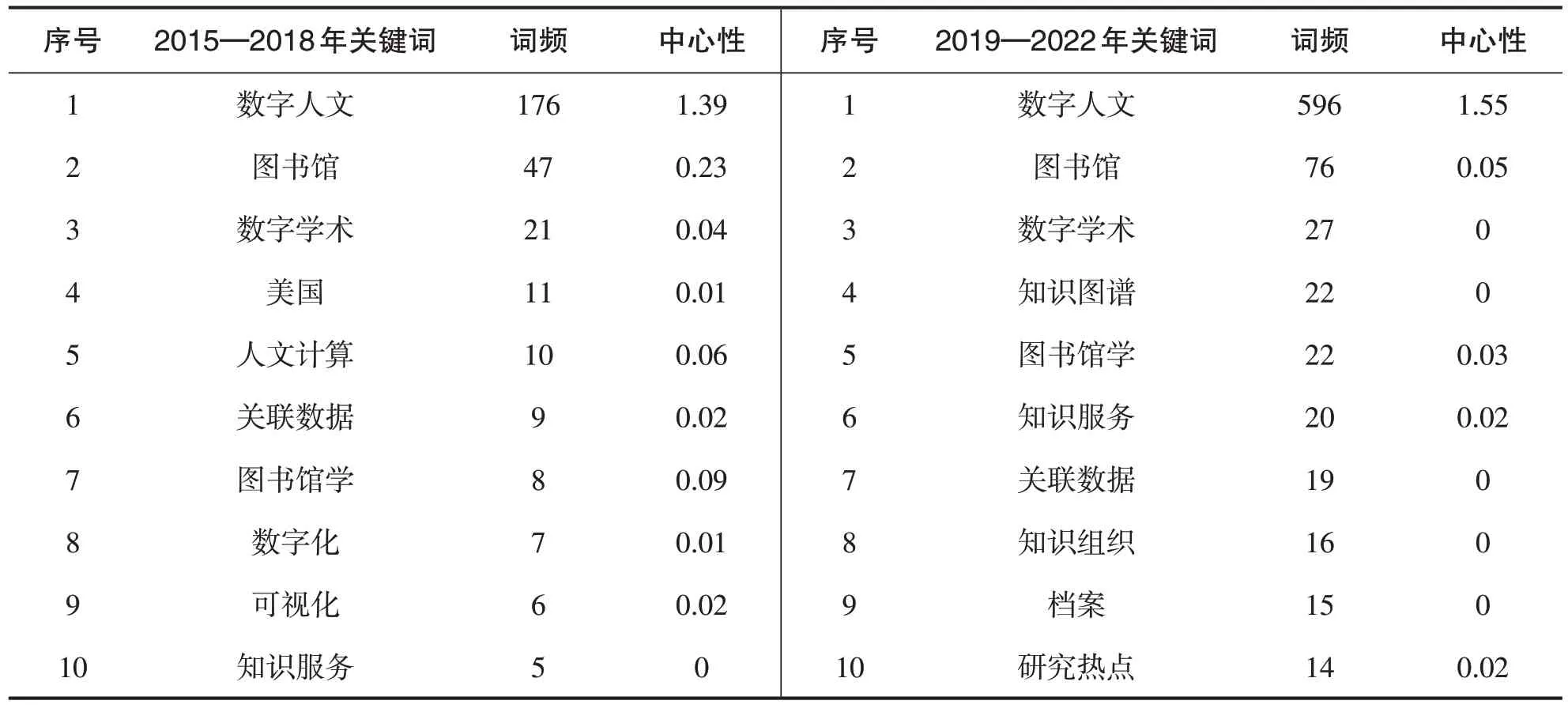

为了更直观地了解数字人文领域热门话题的转化状况,依据上文发文量的数据分析,将数字人文研究区分为2个发展阶段,即2015—2018年、2019—2022年。本文主要分析这2个阶段图书馆数字人文研究工作的热点及变化。将样本数据输入CiteSpace软件,日期跨度选取所规定的时段,设定一年为一个时间段分区,执行后依次得出目前数字人文研究2 个阶段的关键词共现词频/中心性。选取前十项列举在表3中。

2015—2018年,国内关于数字人文文献数量比较少,这一时间段的热点高频词有:“数字人文”“图书馆”“数字学术”“美国”“人文计算”“关联数据”“图书馆学”“数字化”等。图书馆数字人文工具逐步成熟。

2019—2022年,关于数字人文的发文量激增,“数字人文”的词频较2015—2018年间增加了420次,达到了596 次。这一时间段的热点高频词有:“数字人文”“图书馆”“数字学术”“知识图谱”“图书馆学”“知识服务”“关联数据”“知识组织”“档案”“研究热点”等。数字人文主题在不断完善的同时,在图书情报领域的研究前景也更加开阔。

五、结论

本文利用CiteSpace软件,对截至2023年1月1日中国知网核心数据集中关于图书馆数字人文主题的相关文献进行计量分析和可视化图谱分析,得出以下结论。

(1)根据文献计量分析,图书馆数字人文研究在国内受到越来越多学者的关注,并取得了一定的研究成果,文献数量整体呈上升趋势。同时,图书馆数字人文领域的快速发展,需要更多的研究人员投入更多的时间与精力,不断深化数字人文的研究。

(2)根据研究者发文图谱分析,国内的图书馆数字人文研究团队在不断壮大,发文量逐年递增。但是科研团队之间的交流和合作还不够广泛、密切,大多数是以个人、小组或小团体形式进行研究,缺乏主流型的科研专业队伍组织者和领导者。因此,建议增加更多重大的国内外研究项目的立项,以此来增加国内外研究学者之间的相互交流与合作,促进数字人文研究的发展。

(3)根据研究机构图谱分析,以南京大学和上海外国语大学为核心的机构合作团体在数字人文领域取得了显著的研究成果,而其他科研机构则各自为战,合作相对较少。通过中国知网数据分析国外研究情况,虽然总体发文量较少,但各机构之间联系紧密,跨界合作频繁,研究成果具有较高的科技含量。因此,需要建立长效机制,提高研究组织对数字人文领域的关注度,并加强各机构之间的紧密合作。

今后在图书馆数字人文建设当中,可以在以下几个方面进行改进:首先要及时解决国内在中心建设、人才培养、研究项目等领域学科单一、人才力量缺乏、基础数据设施建设薄弱等问题。其次,要设立专门的服务机构。目前国内高校缺乏专门的数字人文服务机构。构建数字人文中心或实验室、工作坊等模式已经是国内外高校学科融合和创新发展的重要环节。最后,开设数字人文专业已然成为高校学科创新发展的重要路径,无论是公共图书馆还是高校图书馆都要重视数字人文理念的推广,营造良好的数字人文学术环境。各高校和机构应该积极开展数字人文相关的学术活动,提高学术界对数字人文的关注度,将数字人文的方法与理念应用到日常的学习和研究中来。