共同富裕背景下科技创新对城乡收入差距的影响

——基于创新质量异质性视角↓

2023-11-17聂长飞薛程宇

聂长飞, 薛程宇

(1. 南昌大学经济管理学院, 江西南昌 330031; 2. 兰州大学经济学院, 甘肃兰州 730000)

0 引言

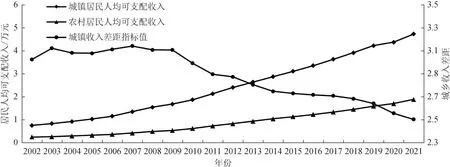

党的二十大报告指出, 中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。 在实际发展过程中, 城乡收入差距较大是我国扎实推动共同富裕必须要啃的“硬骨头”。 国家统计局数据显示, 2002—2021 年我国城乡人均可支配收入比均超过2.5, 个别年份甚至达到3.1 以上(见图1)。 较大的城乡收入差距将会严重影响社会公平, 并进一步导致社会经济发展的不平衡、 不协调、 不可持续问题。因此, 要推动共同富裕进、 实现中华民族的伟大复兴, 如何有效缩小贫富差距是必须解决的难题。

图1 我国城乡收入差距的变化趋势

创新是引领发展的第一动力。 自党的十八届五中全会以来, 我国结合新时代新形势提出了新发展理念, 其中“创新”作为衡量一个国家科技实力和国际竞争力的重要指标被摆在了极其重要的位置。 此后, 党的十九届六中全会、 党的二十大多次强调科技创新的重要性, 提出要深入实施创新驱动发展战略。 在一系列政策的激励下, 我国专利数量实现了“爆炸式”增长。 国家统计局数据显示, 2000—2019 年, 我国专利授权总数从9.52万件增长到247.44 万件, 年均增长率高达18.70%。 其中, 发明专利数量和非发明专利数量分别从0.62 万件、 8.91 万件提升至36.10 万件、211.35 万件, 年均增长率分别达到了23.87%和18.13%, 均远高于同期全国生产总值(GDP)的增速。 在此背景下, 一个自然而然的问题是, 科技创新能否成为扎实推动共同富裕时代背景下有效缩小城乡收入差距的新动能? 本文将基于创新质量异质性视角, 尝试从理论和实证两个方面对该问题进行回答。

与本文研究主题紧密相关的文献主要有两类。第一类文献主要考察科技创新与城乡收入差距之间的关系。 程广斌等[1]运用空间面板模型和门限面板模型, 发现创新所形成的收入增加效应与知识溢出效应会缩小城乡收入差距。 关筱谨等[2]将城乡收入差距作为共同富裕的衡量指标, 研究发现科技创新是金融结构优化、 缩小城乡收入差距的重要机制。 Glaeser 等[3]研究发现技术创新能提高低技能劳动者工资水平, 从而缩小收入差距。程锐[4]基于我国1995—2005 年省级面板数据, 研究发现企业家创新精神可通过就业效应、 收入效应和减贫效应抑制城乡收入差距的扩大。 董直庆等[5]认为, 中性技术进步能增加技能劳动的供给,并缩小农村与城镇之间的工资差距。

第二类文献主要基于创新质量异质性视角, 考察不同类型专利的影响效应。 程广斌等[1]证实,创新数量可显著缩小城乡收入差距, 但创新质量却扩大了城乡收入差距。 张杰等[6]研究发现, 外观设计专利对经济增长具有门槛效应, 对经济增长质量的促进效应并不明显。 黎文靖等[7]的研究证明只有实质性创新才是企业价值的源泉, 而片面追求非发明专利数量增加的策略性行为, 可以获得其他利益, 但无法增加企业长期价值。 聂长飞等[8]研究表明, 不同类型专利对经济增长质量的提升均存在积极的促进作用, 但发明专利的促进作用更为显著。 闫静波等[9]基于中国上市企业面板数据的研究结果显示, 实质性创新和策略性创新均有利于促进困境企业实现价值再造, 且实质性创新的边际贡献更大。 唐家龙等[10]基于专利异质性视角考察了科技创新对创业的影响, 发现仅发明专利能同时促进生存型和机会型创业。 任晓猛等[11]基于新结构经济学理论, 认为不同类型专利对企业销售收入的影响取决于企业发展阶段,发明专利对企业绩效的正向作用主要存在于企业发展成熟期。 傅晗彧等[12]检验了不同技术含量的创新对经济增长效率的影响, 结果显示不同类型的创新均未能显著促进经济增长效率提高, 政府支持可以发挥技术含量较高的创新对经济增长效率的积极作用, 而市场化改革有利于激发技术含量较低的创新对经济增长效率的提升作用。

1 理论分析与研究假说

从理论上讲, 科技创新有利于增加收入和促进知识溢出, 从而缩小城乡收入差距[1]。 相关研究表明, 科技创新可通过知识溢出效应, 为低技能劳动者向高技能劳动者学习新知识提供机会,即通过学习效应使得含有更多低技能劳动者的农村提高收入水平, 由此缩小城乡收入差距[3]。 同时, 科技创新的空间溢出效应还有助于缩小邻近地区城乡收入差距[3]。 不仅如此, 科技创新存在集聚效应, 对产业链延伸和产业集聚具有重要的促进作用[13-14], 从而能带来更多的就业岗位和创业机会, 并进一步缩小城乡收入差距[5]。 此外,还有学者认为, 科技创新在增加社会总财富的同时, 有利于通过转移支付等方式促进更加公平合理地分配, 进而促进农民等低收入群体增收, 不断缩小城乡收入差距[15]。 基于上述分析, 本文提出以下研究假说:

假说1: 科技创新有利于缩小城乡收入差距。

然而, 创新质量也有高低之分, 根据创新质量的不同, 有研究将科技创新分为实质性创新和策略性创新两类, 分别用发明专利数量和非发明专利(包括外观设计专利和实用新型专利)数量进行衡量[7]。 其中, 实质性创新是从无到有地利用自然规律进行的具有相当高度和门槛的技术性创造, 是独创、 新颖和实用的技术方法, 技术含量较高、 创新水平较强; 策略性创新指的是对产品外观、 形状进行新的设计或是实用的新的技术方案等, 技术含量相对较低、 创新水平较弱[8]。 随着专利数量的不断增加, 外观设计专利和实用新型专利等技术含量较低的创新对经济发展的积极效应会逐渐降低, 甚至会由于“专利泡沫”等原因对经济发展产生负面影响[6,8]。 由于本研究数据的时间区间在2012 年之后, 此时中国专利数量已达到一个非常高的水平, 因此可以预期, 技术含量更高的实质性创新能比策略性创新带来更大的经济效益。 基于上述分析, 本文提出以下研究假说:

假说2: 从专利异质性视角来看, 实质性创新比策略性创新更利于缩小城乡收入差距。

城镇化对缩小城乡收入差距具有重要意义。现有研究表明, 在城镇化过程中, 农村劳动力会主动向收入高的城镇转移和流动, 农村劳动力的持续转移使劳动力流入的速度逐渐超过资本流入的速度, 就会使农村的人均资源占有量提升, 导致要素报酬的均等化, 从而使得城乡收入差距缩小[16]。 同时, 在城镇化过程中, 部分农村劳动力落户成为城镇居民, 而另一部分劳动力会将在城市中积累的资金带回农村用于基础设施建设, 从而有助于促进城乡融合、 缩小城乡收入差距。 陆铭等[17]从实证上证明了城镇化对降低城乡收入差距具有统计上的显著作用。 由此可进一步推测,城镇化水平的不断提高能为科技创新提供更优的外部环境, 从而更加有利于充分地发挥科技创新在缩小城乡收入差距方面的作用。 基于上述分析,本文提出以下研究假说:

假说3: 城镇化水平越高, 越有利于充分发挥科技创新对城乡收入差距的缩小效应。

例句:She has got some free tickets to the comedy show.

另一方面, 政府在经济社会发展过程中有着举足轻重的地位。 理论上, 由于信息不对称, 政府不能及时了解企业专利的真实质量, 因而政府实施的诸如专利激励、 申请便利、 授权优惠等政策可能导致逆向选择问题, 即诱使企业生产低质量专利来申请经费、 注重策略性创新而忽视了实质性创新, 形成“专利泡沫”现象[6]。 同时, 政府干预的力度直接反映了政府控制资源的能力, 政府干预力度的加强可能会在一定程度上损害市场在资源配置中的作用, 导致城乡之间资源与要素流通受阻, 从而不利于弥合城乡收入差距[18]。 由此可见, 与政府干预程度低的地区相比, 政府干预程度高的地区不利于发挥科技创新在缩小城乡收入差距方面的作用。 基于上述分析, 本文提出以下研究假说:

假说4: 政府干预力度越高, 越不利于充分发挥科技创新对城乡收入差距的缩小效应。

2 研究设计

2.1 模型构建

为考察不同类型专利对城乡收入差距的影响,本文构建如下双向固定效应模型进行估计:

式(1)中: 下标i和t分别表示省份和年份;gap 为被解释变量, 表示城乡收入差距; patent 为核心解释变量, 表示科技创新水平, 具体用专利数量进行衡量, 根据专利类型的不同, 分为实质性创新和策略性创新两类;X为一系列控制变量合集;μi和νt分别表示省份和年份固定效应;εit为随机误差项。

在此基础上, 为考察专利对城乡收入差距的作用机制, 进一步构建如下模型:

式(2)中, mor 为机制变量, 将分别从城镇化水平和政府干预力度两个方面进行检验。

2.2 变量选择

(1)被解释变量。 本文的被解释变量是城乡收入差距。 参照现有文献的通常做法, 采用城乡居民人均可支配收入之比表示。

(2)核心解释变量。 本文的核心解释变量是专利数量。 专利是衡量科技创新被广泛使用的指标,根据创新质量的不同, 借鉴黎文靖等[7]的研究,将专利分为实质性创新和策略性创新两类。 其中,实质性创新由发明专利数量表示, 代表的平均创新质量相对较高; 策略性创新由外观设计专利和实用新型专利之和表示, 代表的平均创新质量相对较低。 需要说明的是, 专利数量包括专利申请数量和专利授权数量, 由于专利申请中存在虚假专利和不合格专利, 专利授权数量更能反映地区科技创新的真实水平, 因此采用发明专利授权数的对数值表示实质性创新(patenti), 采用外观设计专利和实用新型专利之和的对数值表示策略性创新(patentud)。

(3)机制变量。 本文的机制变量包括两个: 一是城镇化水平(urban), 采用城镇人口占总人口比重表示; 二是政府干预水平(gov), 采用政府一般财政支出与GDP 之比表示。

(4)控制变量。 本文控制变量包括: 1)经济增长水平(growth), 采用区域实际GDP 增长率表示; 2)产业结构(indus), 采用第二、 三产业增加值之和占GDP 比重表示; 3)金融发展水平(fin), 采用金融机构存贷款余额与GDP 之比表示; 4)人力资本(hc), 采用平均受教育年限表示; 5)对外开放(open), 采用进出口总额与GDP之比表示。

2.3 样本与数据说明

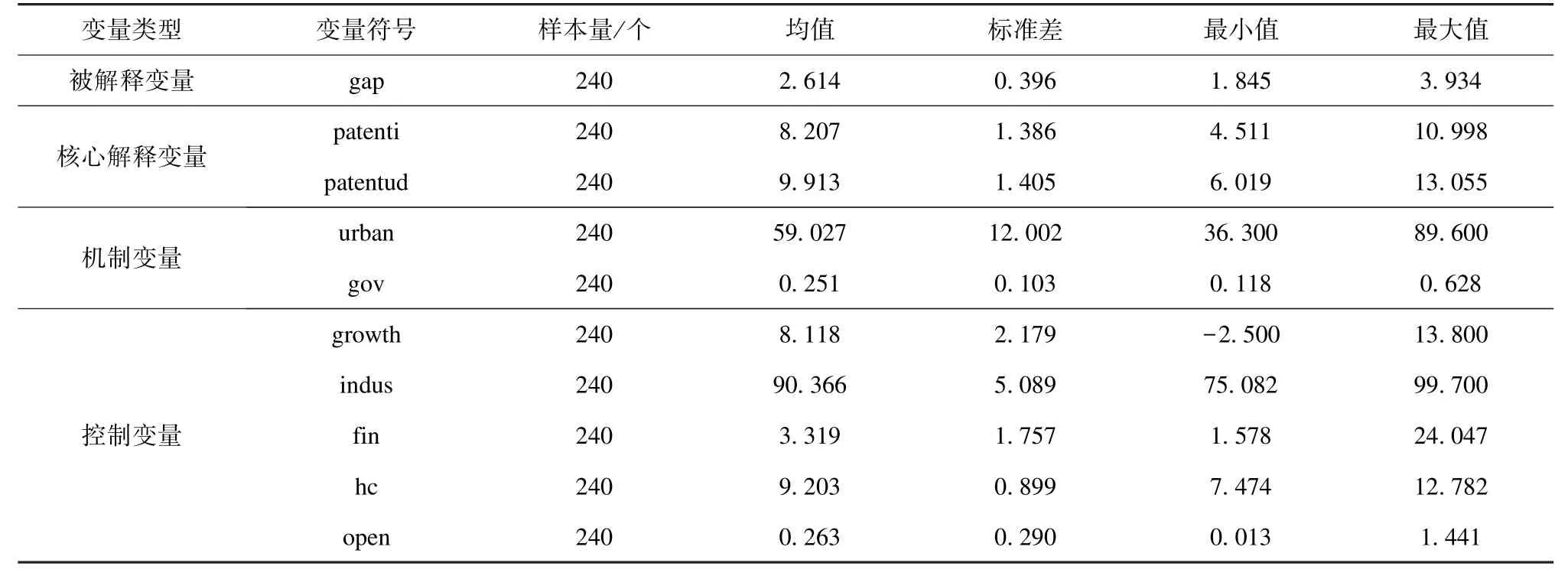

本文以我国2012—2019 年30 个省区市为研究对象(不包括西藏和港澳台地区)。 将样本时间限定在2012 年之后, 是因为2012 年后中国经济增长开始更加注重质量而非速度[19], 更契合新阶段“扎实推动共同富裕”的时代主题; 将样本时间限定在2019 年之前, 是为了避免新型冠状病毒感染疫情等短期因素的干扰。 研究数据主要来源于历年《中国统计年鉴》和EPS 数据库。 研究变量的描述性统计见表1, 可以看出, patenti 的均值小于patentud的均值, 说明我国专利仍以非发明专利为主, 创新质量总体依然偏低。

表1 变量的描述性统计

3 实证结果与分析

3.1 多重共线性分析

为避免自变量之间可能存在的多重共线性问题而对估计结果产生影响, 在进行回归之前, 本文分别基于两种专利进行了方差膨胀因子(VIF)分析, 检验结果见表2。 可以发现, 在不同模型中,所有变量的VIF 均小于10, 表明模型不存在多重共线性问题。

表2 变量的多重共线性检验

3.2 基准回归

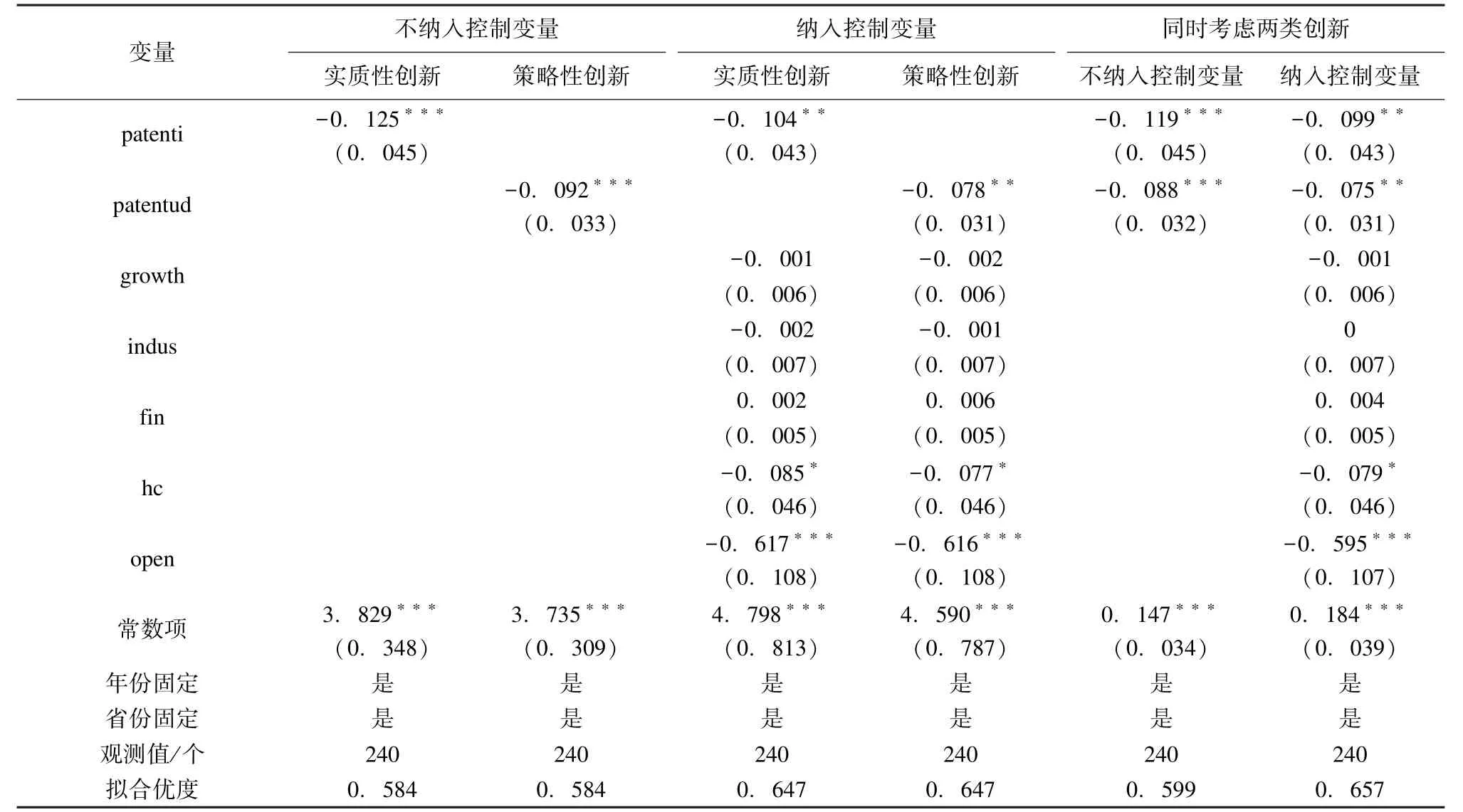

实质性创新和策略性创新对城乡收入差距的基准回归结果见表3。 不纳入控制变量的固定效应模型估计结果显示, patenti 和patentud 的估计系数均在1%的水平上显著为负, 说明不同类型专利均能缩小城乡收入差距; 同时, patenti 系数的绝对值大于patentud 系数, 说明实质性创新更有利于缩小城乡收入差距。 当进一步引入控制变量之后,patenti 和patentud 的估计系数分别为-0.104 和-0.078, 意味着发明专利数量每增加1%, 城乡收入比将降低0.104, 非发明专利数量每增加1%,城乡收入比将降低0.078, 再次证明实质性创新更利于缩小贫富差距。 在此基础上, 为更加直观地对不同模型系数进行比较, 本文对基准模型中所有变量均进行了标准化处理, 并将两类创新纳入同一模型进行估计。 结果显示, 无论是否纳入控制变量, 所有模型patenti 和patentud 的估计系数均显著为负, 且patenti 系数绝对值大于patentud系数, 进一步说明实质性创新对城乡收入差距缩小的贡献度更大。 从经济学意义上讲, 纳入控制变量且同时考虑两类创新的回归结果表明, patenti每增加1 个标准差, 城乡收入差距将缩小0.099 个标准差, patentud 每增加1 个标准差, 城乡收入差距将缩小0.075 个标准差, 由于研究样本中被解释变量的标准差为0.396, 从而实质性创新和策略性创新对城乡收入差距缩小的贡献度分别为-25.08%和-19.00%。 以上分析表明, 实质性创新更利于缩小城乡收入差距, 由此初步证实了本文的假说1 和假说2。

表3 变量的基准回归结果

3.3 机制检验

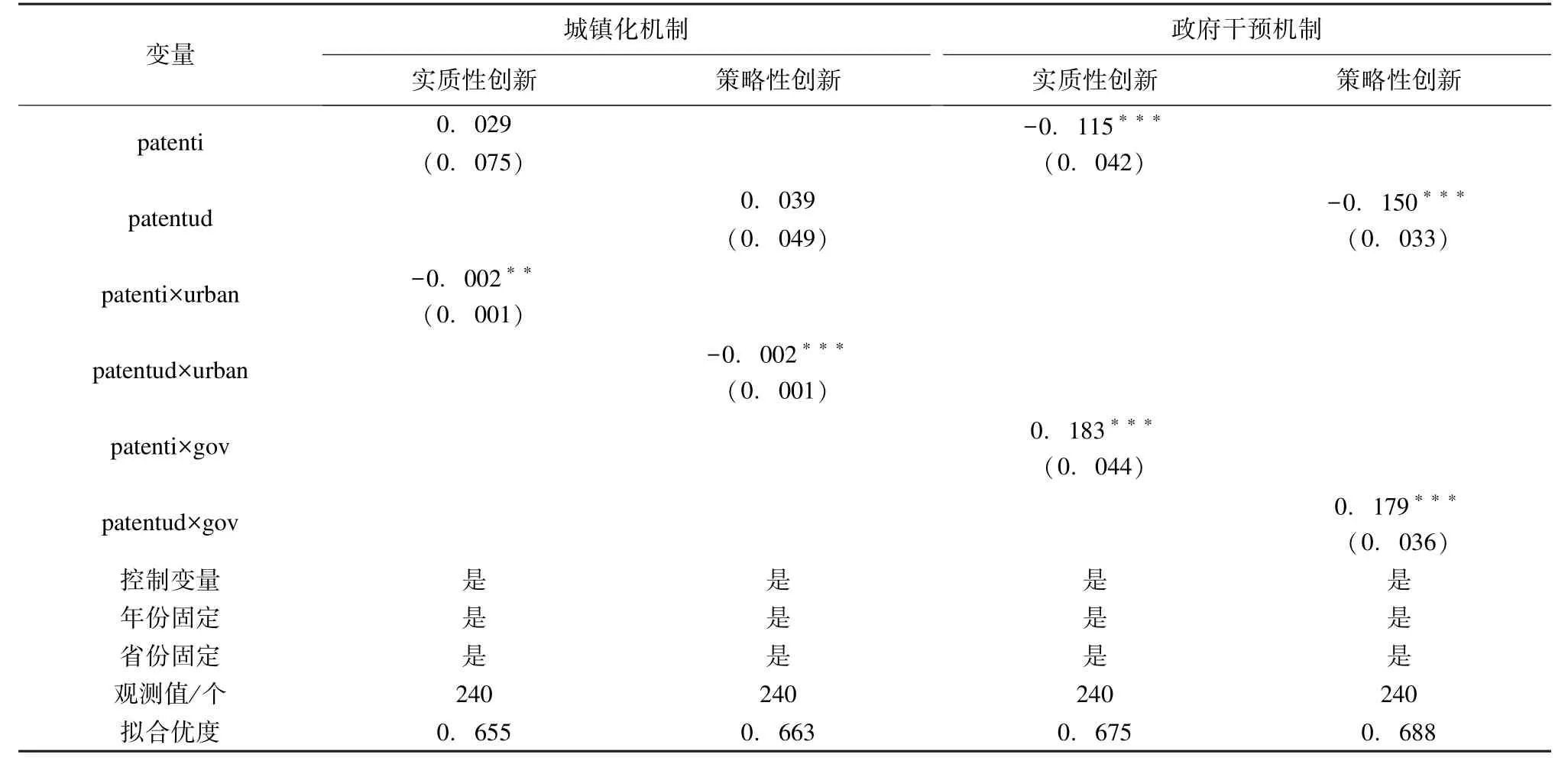

加入调节变量后, 不同类型专利的作用机制见表4。 城镇化机制的检验结果显示, patenti×urban 和patentud×urban 的系数均显著为负, 说明城镇化水平的提高有助于发挥专利对城乡收入差距的缩小作用。 这可能是因为随着城镇化水平的不断提高, 信息交流网络的优势不断凸显, 频繁交流有助于增加工人的创新能力, 致使创新能力较弱的农村工人获得更大提升; 同时, 城镇化水平的不断提高为科技创新提供了更良好的外部环境, 例如城市和农村的教育、 培训、 医疗等公共服务都更完善, 更有利于发挥科技创新对城乡收入差距的缩小作用, 从而证实了研究假说3。

表4 不同类型专利作用机制检验

表5 稳健性检验

相反, 政府干预机制的检验结果显示, patenti×gov 和patentud×urban 的系数均显著为正, 说明政府干预力度的提高不利于发挥专利对城乡收入差距的缩小作用。 这可能是因为, 随着政府干预力度的增强, 市场活力随之下降, 人们对产品或服务的需求变化在市场上的反映并不明显, 导致创新行为缺乏动力, 扭曲了专利对城乡收入差距的抑制作用, 从而证实了研究假说4。

3.4 稳健性检验

为保证基准回归结果的可靠性, 本文还进行了两方面的稳健性检验:

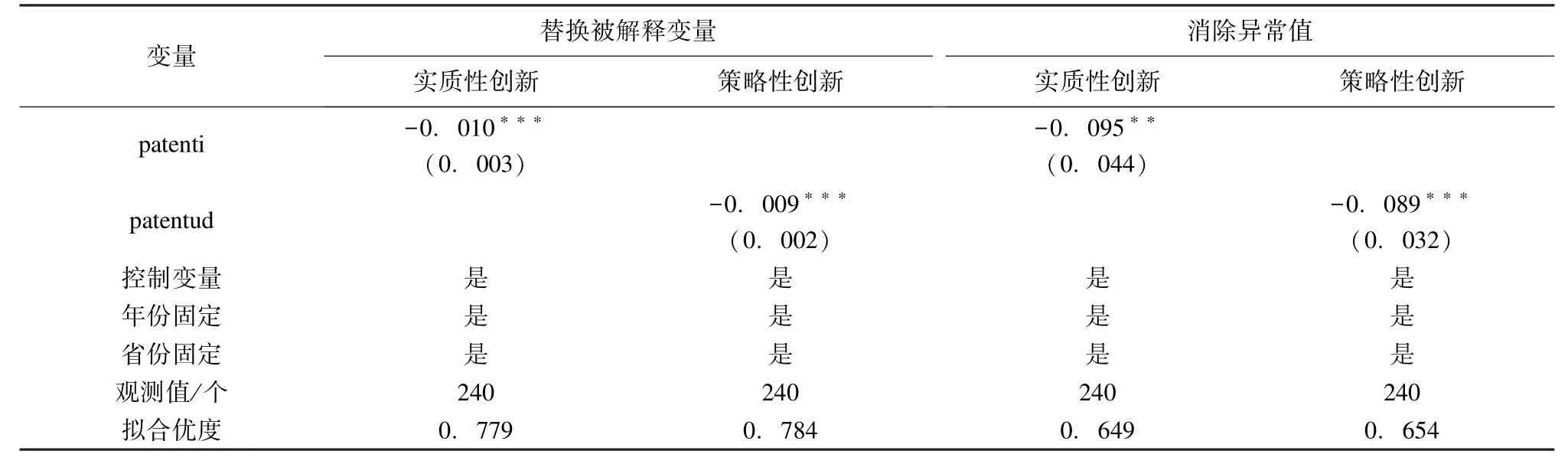

第一, 替换被解释变量的衡量方式。 具体参考现有文献的做法, 采用城乡居民收入泰尔指数衡量城乡收入差距并进行回归[20]。 可以看出, 核心解释变量的估计系数均在1%的水平上显著为负,且patenti 系数的绝对值大于patentud 系数的绝对值, 说明实质性创新和策略性创新均能显著降低城乡收入差距, 且实质性创新的效应更强, 与基准回归结果一致。

第二, 消除异常值的影响。 为避免研究样本中可能存在的少量异常值对估计结果产生的影响,本文对所有变量进行上下1%的缩尾处理并进行回归。 可以看出, 在消除异常值后, 核心解释变量的估计系数依然在5%和1%的水平上显著为负,patenti 系数的绝对值仍大于patentud 系数的绝对值, 说明实质性创新和策略性创新均能显著降低城乡收入差距, 且实质性创新的效应更强, 结论与基准回归结果一致。

4 结论与建议

本文通过对我国30 个省区市2012—2019 年面板数据的实证分析, 研究发现科技创新有助于缩小城乡收入差距, 且实质性创新的作用大于策略性创新。 具体而言, 发明专利数量每增加1%, 城乡收入比将降低0.104, 非发明专利数量每增加1%, 城乡收入比将降低0.078, 实质性创新更利于缩小贫富差距。 同时, 城镇化水平越高, 越有利于发挥专利对城乡收入差距的缩小效应; 政府干预力度越高, 越不利于发挥专利对城乡收入差距的缩小效应。

基于上述结论, 本文提出以下政策建议:

首先, 政府应高度重视创新活动, 增加创新投入。 具体而言, 政府应加大财税政策支持力度, 为各类企业尤其是资金、 人才相对缺乏的中小企业提供融资便利和技术创新支持, 激发各类主体从事科技创新活动的内在动力; 同时, 制定更加科学的专利激励政策, 营造更利于创新的社会氛围和人文环境, 从而推动科技创新水平的不断提升。

其次, 加大对实质性创新的追求力度。 一方面, 注重弘扬工匠精神, 加快营造尊重工匠精神的、 开放包容的良好环境, 完善薪酬奖励制度,为高质量创新提供良好的土壤; 另一方面, 强化管理创新能力, 完善科技创新评价体系, 加快建立创新成果快速转化的有效机制, 尽可能减少重复创新、 虚假创新等“专利泡沫”现象。

最后, 充分发挥科技创新缩小城乡收入差距的多维途径。 一方面, 扎实推进以人为核心的新型城镇化建设, 推动实现中小城市公共服务均等化, 促进劳动力、 资本等各类要素在城乡之间的流通, 努力弥合城乡发展差距, 促进城乡融合发展。 另一方面, 适度降低政府干预, 更好地发挥市场作用。 具体而言, 应进一步推进市场化改革,适度减少政府对资源、 要素等的直接干预, 营造出更加公平的市场环境, 不断优化资源配置效率。