海南闽语声调演变补论

2023-11-17冯法强

冯法强

(海南师范大学 文学院,海南 海口 571158)

一、绪论

海南闽语俗称“海南话”,《中国语言地图集·汉语方言卷》(第2版)称为“闽语琼文片”,再分为5小片,分别是:府城小片、文昌小片、万宁小片、崖县小片、昌感小片。海南闽语的研究也取得了不错的成果,早期主要是进行方言调查描写,后来转入方言比较研究和历史演变研究。探讨海南闽语历史演变的成果多集中在声母、韵母的演变方面,关于声调历史演变的成果并不多,这是因为今多数海南闽语方言点有八个声调,与古四声八调系统能够大致对应,音系描写时只需略作交代即可。但是若细究起来,海南闽语声调的演变也存在一些复杂的情况,值得深入研究。

符其武、李如龙2004年发表了《海南闽语声调的演变》(以下简称“符文”),是对海南闽语声调历史演变的研究。①符其武、李如龙:《海南闽语声调的演变》,《中国语文》2004年第4期。该文基于调查所得的材料,从比较海南闽语不同方言点调类系统的差别入手,统计每个声调的古音构成比例,并联系福建闽语中的相关现象,得出海南闽语声调演变的一些结论,主要观点如下:第一,海南闽语的“第九调”在不同方言点因构成成分不同,性质也不同,有的可称之为“阴入b”,有的应是“阳去”;第二,多数海南闽语方言点阳上、阳去实际已经合并,演变规律是“阳去归阳上”而非“浊上归去”,二者合并之后的调类应称之为“阳上”;第三,关于海南闽语声调演变的动力,该文在辛世彪②辛世彪:《海口方言入声演变的特点》,《海南师范学院学报》2001年第3期。研究发现的“海口方言入声演变中,咸山宕江梗五摄首先起变”基础上,提出“咸山宕江梗五摄入声字促转舒运动乃是引发海南闽语声调系列变化的原动力”。

符文数据详实、逻辑清晰,我们赞成其主要观点和结论,但是认为从全面梳理海南闽语声调演变的角度看,仍然存在继续研究的空间。该文主要探讨了“第九调”的性质以及与之相关的“阳上”“阳去”的性质。我们认为关于海南闽语去声的演变还可以进一步研究完善,具体来说是以下两点:一是“高去”的产生及演变;二是古浊去字今读阴平的来源。第一个问题符文也有涉及,但是并不完善,没能揭示“高去”内涵的历史变化;第二个问题符文完全没有涉及,其他相关研究成果也缺乏对这一问题的关注。本文就这两个问题进行探讨。

二、“高去”的产生及演变

首先需要交代的是,海南闽语5小片的声调系统存在一定差异,主要表现在阳上、阳去、高去和长入的有无,详见表1(陵水、昌江声调系统据刘新中①刘新中:《海南闽语的语音研究》,北京:中国社会科学出版社,2006年,第83-90页。,九所声调系统据王彩②王彩:《海南西南闽语九所话音系研究》,福州:福建师范大学硕士论文,2009年。,其他各点声调系统均据语保工程采录展示平台③参见“语保工程采录展示平台”,https://www.zhongguoyuyan.cn/index.)。

表1 海南闽语各小片声调系统的差异

表中各点有“高去”调类的方言点有文昌、陵水、昌江,调值一般为高调53或55。但是符文所列11点方言声调系统未见“高去”调类,由于该文使用的材料未公开,我们无法具体了解他的音系处理④据文中交代,所用语料为2002年李如龙先生率队对海南闽语11个方言点进行调查所得2300个字音,这一材料后来未见公开。,但是通过音值对应关系可以知其大概,我们发现符文将文昌、琼海、万宁、陵水等地的53调,有的处理为“阳去”,有的处理为“第九调”。这种处理基于作者对该声调的理解,不同人观点不一样,只是名称不同而已,并不影响本文的探讨。实际上,本文所用材料不同方言点(表1)对53调的音系处理也存在差异,有的称为“阳去”,有的称为“高去”。由此引申出的问题是,各家对“高去”的处理并不一致的原因是什么,“高去”的本质是什么?

(一)“高去”的演化

我们梳理海南闽语不同时期的描写材料,发现“高去”53调类经历了从无到有,构成成分从单纯到复杂的发展变化。下文论述将主要以文昌方言为例展开,一是为了更清楚地呈现单个方言的演化,二是因为海南闽语的早期研究成果主要集中在文昌方言,其他方言点的系统性描写材料几乎没有(万宁方言除外,稍后论述)。

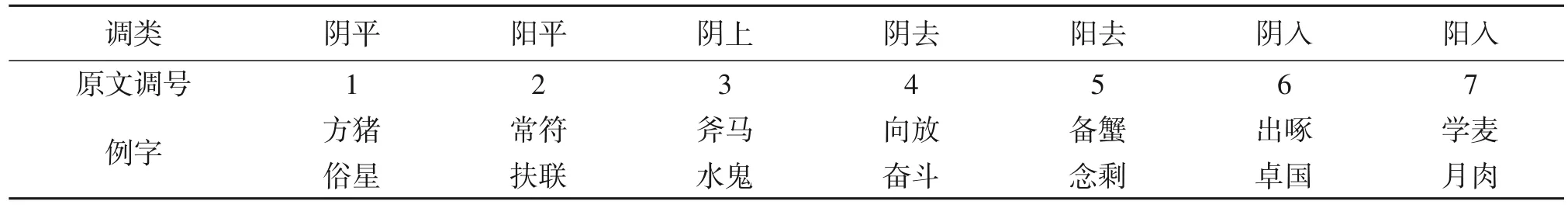

1.20世纪50年代未见“高去”调

日本学者桥本万太郎(Mantaro Hashimoto)于1960年发表了文昌方言研究成果⑤Mantaro Hashimoto:《The Bon-shio(文昌)Dialect of Hainan》,《言语研究》1960第38号。,文章的写作时间为1959年,发音人为两位刚到日本的文昌人。文章主要讨论了文昌话的声母系统,也交代了其声调数量为7个,但是原文只标调号,无调值描写。我们根据文中的词汇例证可以总结各声调的性质并命名,发现他记录的文昌方言的7个声调中既无“高去”,也无“长入”,具体如表2所示:

表2 桥本万太郎所记文昌方言声调系统

与之对应,詹伯慧先生1958年发表了《万宁方音概述》①詹伯慧:《万宁方音概述》,《武汉大学人文科学学报》1958年第1期。,这是他1956年随原中国科学院少数民族语言调查第一工作队赴海南开展语言调查,利用工作间隙所记录的,这是利用现代方言学方法系统记录海南闽语语音的最早材料。詹先生所记万宁方音只有7个声调,具体如表3所示:

表3 詹伯慧所记万宁方言声调系统

声调系统特点是平分阴阳,阴上、阳上二分,去声只有一类,没有阳去,也没有“第九调”(长入)。虽然有53调值,但那是阳上,与后来学者所记的42调形成对应。统计53调的构成成分,可以发现主要是古浊上、浊去字,未见舒化入声字。

2. 20世纪80年代出现“高去”调

上世纪80年代发表的海南闽语记音材料主要有梁猷刚和云维利,二者的记录对象都是文昌方言,下面加以比较。

梁猷刚②梁猷刚:《海南岛文昌方言音系》,《方言》1986年第2期。先生所记文昌方言的声调系统如表4所示:

表4 梁猷刚所记文昌方言声调系统

声调系统的特点是去声分阴阳,有“高去”53调。但是其“高去”很单纯,是从阴去和阳去分化出来的独立调类,收字全都是古去声字。我们也统计了该文所记古入声字的读音情况,古入声字基本不舒化(个别字除外,如“簿”读阳去)。

再看云维利③云维利:《海南方言》,澳门:澳门东亚大学出版社,1987年,第20页。所记文昌方言的声调系统,如表5所示:

表5 云维利所记文昌方言声调系统

云维利的记音只有6个声调,通过古今比较可以发现其归并规律是:古浊上、浊去、浊入合并,记为“阳入”。音值上的特殊之处是,阴入、阳入都读短调,包括并入阴入的古去声字及并入阳入的古浊上、浊去字,这属于舒声促化。其阴入的构成成分主要是古清入字,但是也有大量来自古去声的字(清去、浊去都有)。这些并入阴入的去声字与上文梁猷刚所记的“高去”存在对应关系,只是云维利把梁猷刚所记的“高去”处理到阴入里面。这说明二者都认为古去声字中的一部分已经脱离去声大本营,只是梁猷刚将之独立,云维利将之并入阴入。

此外,我们也检查了云维利所记文昌方言的古入声字,发现只有少量古入声字舒化并入其他声调,并未形成“第九调”(长入)。

3.新世纪前后“高去”复杂化

陈波研究海南方言的语音,实际是以文昌话为例展开讨论的,他所记的文昌话声调系统如表6所示:

表6 陈波所记文昌方言声调系统

“混合去”调值为53,与上文“高去”对应,但是此时其构成成分已经复杂化,陈波有明确说明:“混合去声为高降调,有人记作51调。该调类来源复杂,多数来自古浊去、清去,少数来自古浊上、清上,还有的由入声、平声变来。”①陈波:《海南方言研究》,海口:海南出版社,2008年,第37页。

此外,这个时候文昌方言已经出现了入声舒化现象,但是比例很小,并入“混合去”的古入声字作者只列举了“叔”“捺”二字,其他详情未知,因为该文未列同音字汇,无法精确统计。

前文指出,符文将与其他学者“高去”对应的53调处理为“阳去”或者“第九调”,具体是将文昌、琼海的53调处理为“阳去”,将万宁、陵水的53/54处理为“第九调”,符文进一步分别对它们的构成成分进行了统计,认为文昌、琼海的“阳去”性质略有不同(详见符文表3),“文昌方言阳去的构成成分三足鼎立、清入略强,按理应该称为‘阴入b’,至少是一个混合性质的‘阴入b’”,“琼海方言阳去的构成仍以浊去字为主,称为‘阳去’是合适的”;认为万宁、陵水的“第九调”“大户都是清入字。‘第九调’主要是清入字在一定条件下‘自变’的结果”(详见符文表2)。②符其武、李如龙:《海南闽语的声调演变》,《中国语文》2004年第4期。我们赞成依据声调的“构成成分”给声调命名的处理方式。

以上分析说明,20世纪80年代产生“高去”调,进入新世纪随着舒化入声字的加入,“高去”复杂化,构成成分变为清去字、浊去字、舒化入声字三者分庭抗礼,不同方言点三者所占的比例不同也决定了其性质不同。

(二)“高去”演化的原因

通过以上分析,我们发现“高去”经历了从无到有,构成成分由单纯到复杂的变化。那么“高去”的产生原因是什么?为何走向复杂化?

1. “高去”的产生原因

将“高去”处理为独立调类始见于梁猷刚,但是关于“高去”的产生原因,梁先生并未论及。

云维利对古去声字并入阴入51的原因进行了推断:“这些来自去声的阴入字,有的是具有阴入和去声两读的,像‘盖、干’两字便都还有去声一读(说话音不计在内)。有的则已不读去声,像‘冠’字一般上便只读阴入(破读音不计在内)。这些去声字的转读阴入调,很可能是受了北京话的影响。”③云维利:《海南方言》,1987年,第20页。

辛世彪研究古浊去字的读音规律时,指出:古浊去字今读有42、53之分属于文白分调,并认为北部东片(即文昌小片和万宁小片)的浊去字读高去(53)是受到近代官话的影响。④辛世彪:《海南闽语比较研究》,北京:商务印书馆,2013年,第125页。

二者都认为“高去”的产生是源自官话的影响,但是一个认为是源自北京话的影响,另一个认为是源自近代官话的影响。北京话与近代官话显然存在区别,从去声的调值看,北京话去声是高降51,近代官话(南系官话)去声的调值根据平山久雄⑤[日]平山久雄:《江淮方言祖调值构拟和北方方言祖调值初案》,《语言研究》1984年第1期。及曾晓渝⑥曾晓渝:《西儒耳目资》的调值拟测,《语言研究》1992年第2期。的构拟都是中升调35。如果这一构拟准确,我们根据海南闽语“高去”53与北京话去声调值51更接近的事实赞同云维利的观点。

新中国于1956年开始大力推广普通话,詹伯慧先生的成果记录于1956年,此时普通话尚未对海南闽语产生影响,因为当时通行全岛的“通语”是海南闽语,因此没有产生“高去”。到1987年云维利先生的成果出版时,普通话已经推广了30多年,改革开放也进行了将近10年,普通话已经对海南闽语产生了一定影响,具备产生“高去”的语言环境。

关于“高去”的产生过程,我们认为是这样的:因为普通话去声字不分阴阳,调值均为高降51,在普通话语音影响下,海南本地人将清去、浊去在海南闽语的不同归并路径置之不理,笼统地仿照普通话去声调值来读古去声字,读成与51非常接近的53调值,形成“高去”。“高去”刚开始只是文读,后来随着普通话影响的深入,文读形式固定下来,形成独立调类。文读调随着使用频率的增大,其文读的性质也逐渐淡化。后来,方言学者调查海南闽语时,发现这类古去声字的读法很特殊,与海南闽语原有的阴去、阳去均不相同,就把它单设一类,因为调值较高,称为“高去”。

2.“高去”复杂化的原因

关于“高去”中混入舒化入声字,在符文发表之前并未引起人们的注意,因为这是新世纪前后出现的新情况。后来的描写材料也未进行定量统计,一般只将“长入”(或者舒入)独立,也有部分去声字混入“长入”,但是比例不大。但是从符文的统计看,那时混入“第九调”(即“高去”)的舒化入声字所占比例在有的方言甚至已经占据主体地位。而且我们的统计发现,当前舒化入声字所占比例还有继续增加的趋势。

符文所据材料的调查时间是2002年,其文昌点“阳去”53调(对应于其他点的“高去”)中的舒化入声字所占比例尚不足30%,还不算主体。2015年启动的“语保工程”也收录了文昌方言的语音,记录时间为2016年,统计其语料发现,有大量舒化入声字归入“高去”。下面我们不妨将这一材料中读“高去”的字挑出来一看究竟(材料见语保工程采录展示平台,记音样本为1000常用字,统计时剔除训读音):

从比例看,舒化入声字已经占“高去”的绝对主体(70%),其中又以清入字占绝大多数;“高去”中也有一些去声字,但是比例不大(24%)。这说明此时的“高去”已经名不副实,完全可称之为“长入”或者“阴入b”。

联系前述“高去”调的整个变化过程,由去声字单一主体的“高去”,变为去声字相对主体的“混合去”,再到入声字占绝对主体的“长入”,其性质发生了根本性改变,变化的原因是入声字的舒化和归并。

那么,入声字并入“高去”的具体过程是怎样的?表7读高去的入声字中占主体的是清入字,清入字在海南闽语中一般为短调5,其舒化后先保持高调,但是由于短调特征,很容易变为高降调,形成53调值,这属于自然音变。从这些字的使用情况看,一般为生活中使用频率很高的常用字,还有不少为白读音,这说明这种音变属于自然音变。从这些入声字的韵类特点看,正如辛世彪的发现,主要集中在咸山宕江梗五摄,其主元音多为低元音,开口度大,有利于塞尾脱落发生入声舒化,具体论述符文已经比较详尽,不再赘述。

表7 “语保工程”所收文昌点读“高去”调的字及其来源

另外,入声字舒化在海南闽语中的产生历史并不长。张贤豹(即张光宇)20世纪70年代记录的海口方言只有7个声调,没有长入调。①张贤豹:《海口方言》,台北:台湾大学硕士论文,1976年。到80年代,梁猷刚记录文昌方言时,指出“此外,海口、琼山两处还有长入调,它主要是由阴入分化出来的”②梁猷刚:《海南岛文昌方言音系》,《方言》1986年第2期。,说明此时海口方言入声舒化已成规模,形成了独立调类。文昌方言入声舒化的记录出现较晚,见于新世纪前后,随着舒化入声字比例的增多,或许未来可以将文昌的“高去”命名为“长入”。相对而言,海口入声舒化较早,因为海口所代表的海南闽语府城小片长期为政治文化中心,受到官话通语影响较大,语言变化较快,“长入”调自然产生更早。

三、中古浊去字今读阴平探析

我们统计海南闽语古去声字的演变分化,发现一条特殊的演变规律,即:各点都有较高比例的古浊去字今读阴平。具体数据如表8所示(语料来自语保工程采录展示平台,5小片各取一个代表点;统计数据舍弃5%以下的;三亚、东方的“阳去”改称阳上,因为二者实际已经合并,不对立):

表8 各小片代表点古浊去字的分化情况

可以发现,多数方言点的古浊去字都以今读阴平占优势,只有东方变为以今读阳上占优势,因此可以说古浊去字今读阴平是海南闽语的普遍规律。由于这一音变覆盖大多数海南闽语,应该不是偶然现象,其历史来源是什么?

放眼整个汉语方言,“浊去归阴平”的音变规律都是比较特殊的。排除偶发个案,我们发现系统性存在此类音变的方言,除海南闽语外就是江淮官话泰如片。但是江淮官话泰如片的情况不同,“浊去归阴平”仅存在于六调区,发生音变的也不限于浊去,而是“全浊上、浊去归阴平”。顾黔对此进行了研究,认为六调区早期同七调区一样也是去声分阴阳,阳去包含全浊上和浊去,二者合并后,结伴同行,归入阴平。并指出,阳去并入阴平的原因是调值接近。①顾黔:《通泰方言音韵研究》,南京:南京大学出版社,2001年,第497-500页。对比发现,海南闽语“浊去归阴平”的演变路径与江淮官话不同,海南闽语是浊去直接归阴平,全浊上为独立的阳上调不参与音变,因此海南闽语和江淮官话的“浊去归阴平”应该不是同源演变。那么海南闽语的这一音变是怎么产生的呢?

我们留意到海南闽语的古浊去字除了约有50%的比例今读阴平外,还有超过30%的比例今读阳上,这个比例不容忽视。而且更有意思的规律是,通过纵向对比各点“归阴平”和“归阳上”比例的数值,我们发现它们呈现此消彼长的动态变化。我们认为,这种数据关系反映了“归阴平”和“归阳上”规则的竞争关系,其中“浊去归阴平”是早期音变规则,“浊去归阳上”是晚期音变规则。

这需要联系海南闽语的形成演变史进行说明,海南闽语的发展过程(参见符其武)大致是:宋代福建闽语开始迁琼,这是海南闽语的源头,到明代达到鼎盛;闽语先人渡海抵达海南岛后,先在海南岛东北地区上岸,与临高语争夺地盘,站稳脚步;经过一段时间发展壮大之后,开始了在海南岛上由北往南、由东往西的迁移之路,最后到达的地区是西部的昌感小片。②符其武:《琼北闽语词汇研究》,成都:四川大学出版社,2008年,第8-11页。

我们认为闽语在迁移过程中并不是简单的“雪崩”式覆盖,而是“滚雪球”式的吸收和融合,因为语言是在交往过程中传播的,作为后来者的闽语在海南岛迁移的过程中必然会受到海南中南部地区原有黎语的影响而发生变化。这种变化随着迁移距离的增加而叠加,越是离起点远差异就越大,昌感小片是闽语最晚到达的地区,因此与岛上北部海府小片的差异也最大。例如,昌感小片普遍有较为丰富的送气声母(如有ph、th、kh、tsh等),没有内爆音ɓ、ɗ,入声韵尾-p、-t、-k不全或者合并变为ʔ,对应的鼻音韵尾也残缺不全。这些特征在其他小片尤其是北部的海府小片的表现完全相反。

表8所列5个方言点正是按照由北往南、再往西的顺序排列的,大致体现了海南闽语的迁移路线,其古浊去字的分化也呈现有规律的渐变过程,“浊去归阴平”的比例逐渐减小,最终在东方点形成质变,变成以“浊去归阳上”为主。

那么,对具体方言来说,是怎么由“浊去归阴平”转变为“浊去归阳上”的呢?

先说“浊去归阴平”。我们不妨挑出“浊去归阴平”的字一看究竟(以海口为例,其他各点所涉字基本相同),如下:

“大饿磨骂夏射步路树芋袋卖败妹外坏画话鼻二味号庙轿料豆旧念烂汗慢面乱换饭万县认闰问匠样病命定弄梦共”

可以发现这些都是使用频率极高的口语常用字,因此可以排除文读音的影响。从自然演变角度看,两个声调合并最自然的原因是“声调接近”,因此我们可以通过观察各点阴平的今读调值推断其早期阳去的调值。查看表1,各点阴平调值具有较强共性,主要为中平调(33、44)和中升调(23、24)两种类型,我们推断海南闽语阳去的早期调值可能是中平调33,早期阴平的调值跟现在基本相同,为中平调或中升调。也就是说,我们认为“浊去归阴平”是海南闽语自发的演变规律,原因是其早期阳去调值*33与早期阴平调值*33(或*23)非常接近,二者发生合并。

上述推断也可以得到源头语言证据的支持。我们发现在海南岛外的闽语区,也存在零星的“浊去归阴平”的现象,主要见于闽南话区域,分别是福建龙岩新罗区、三明大田县和广东湛江的雷州市,三者声调系统如表9所示(语料来自语保工程采录展示平台):

表9 龙岩、三明、雷州声调系统

对比三点的阴平调值,龙岩、三明为33调,雷州为24调,分别与海南闽语阴平的中平调和中升调两种调型对应。其中雷州闽语与海南闽语极为相似是众所周知的,地理上二者隔海相望,雷州是闽语迁琼的前沿阵地,二者分离的时间比较晚,因此具有很多相似点。福建龙岩、三明大田县远离海南闽语,二者却共享创新演变规律,这是它们具有同源关系的有力证据。福建龙岩、三明大田县处于今福建闽语闽南片的边缘地带,它们保留与海南闽语相似的四声调值应是早期语言信息在偏远的方言边缘地带的遗留。反观福建闽语闽南片核心区域的漳州、泉州、厦门等地这一特征已经消失,这是由于其社会经济较为发达,语言变化较快。

再看“浊去归阳上”。从表1所列各点阳上的调值看,有平调型33,有降调型42,并不统一,但是这并没有阻碍各点浊去字向阳上调的归并。这说明“浊去归阳上”可能是来自官话的强势音变规则,具有类推作用。一般认为,汉语通语语音史上,浊上、浊去合并的音变发生在晚唐,《开蒙要训》和李涪《刊误》可以证明当时的通语发生了“浊上归去”(参见罗常培①罗常培:《唐五代西北方音》,南京:中央研究院历史语言研究所单刊甲种之十二,1933年,第126页。)。但是对于闽语而言,由于地处偏远,这一音变的时间必然晚很多,何大安指出,“浊上归去是唐代中期以后北方开始发生的一项变化,这项变化不见于当时的南方”②何大安:《“浊上归去”与现代方言》,《声韵论丛》(第二辑),台北:台湾学生书局有限公司,1998年,第268页。,刘晓南通过统计宋代福建诗人的用韵,指出“宋代福建地区浊上归去演变速度甚慢,变读去声的全浊上声字微乎其微”③刘晓南:《宋代闽音考》,长沙:岳麓书社,1999年,第140页。。因此宋代第一批到达海南岛的移民所操的闽语并没有发生浊上、浊去合并的音变。但是可以肯定的是明代移民应该已经具有了这种音变,因为《戚林八音》的声调系统已经是“浊上归去”,跟官话的音变规则一致。所以“浊上归去”的音变规则是晚期到达海南岛的闽语所带来的,只是海南闽语将其本土化为“浊去归阳上”。

总的来说,由于“浊去归阴平”和“浊去归阳上”的历史层次不同,且具有竞争关系,对于具体方言而言,呈现由早期规则向晚期规则的转变,字音表现出常用字仍然坚持早期规则读法,不常用字转为新规则读法。地理上,历史层次早的北部海南闽语地区按照早期规则读法的比例大,历史层次晚的西部海南闽语按照新规则读法的比例大。

四、结 语

海南闽语的“高去”调经历了由单纯到复杂的演变,内涵由只包含去声字到去声字、舒化入声字兼收的变化,其中古去声字所占比例经历了由占居主体到退居次要的变化。“高去”调的产生原因是官话音的影响以及文读的固化,退居次位的原因是舒化入声字的大量归并。“浊去归阴平”是海南闽语去声的早期音变规则,现在仍是多数海南闽语的主流音变规则,但是晚期带来的“浊去归阳上”(“浊上归去”的变式)规则也在海南闽语中发挥作用,在层次较晚的昌感片这一规则已经占据主流。通过以上两种演变可知,海南闽语声调的演变既有自发的动力(如咸山宕江梗清入字的舒化),也有官话文读的影响(如“高去”的产生和“浊去归阳上”的扩大),二者交织在一起,导致海南闽语声调的演变呈现出比较复杂的局面,应该动态地看待海南闽语声调系统的“高去”“阳去”“长入”(第九调)的性质,分辨其不同时期的内涵。