“人类命运共同体”英译在英美印新英文媒体的传播与接受效果研究

——基于语料库的批评话语分析

2023-11-17赵姗姗谢庚全

赵姗姗,谢庚全

(海南大学 外国语学院,海南 海口 570228)

党的十八大以来,习近平总书记围绕“人类命运共同体”发表了一系列重要讲话,对人类共同面临的生存和发展问题进行了全面、深刻和极具预见性的概括,为人类社会和平发展描绘了平等、和谐的政治图景。“推动构建人类命运共同体”先后被写入新修订的《中国共产党章程》和《中华人民共和国宪法修正案》序言。“人类命运共同体”理念具有深厚的理论基础、鲜明的历史文化特色和显著的当代价值,已成为新时代中国国际战略理念和思想的核心表达。①门洪华:《新时代中国国际战略研究与反思》,《当代学术》2018年11期。分析国外英文媒体对“人类命运共同体”理念的态度和认知差异,探讨“人类命运共同体”理念在国际传播中面临的问题和可行性路径,对于推动“人类命运共同体”理念的构建具有重要意义。

一、文献回顾

(一)中国特色政治术语英译的传播与接受效果研究述评

近年来,中国政治术语英译的传播与接受效果引起了国内外学者的关注。张雯、卢志宏从中西方修辞传统差异的视角,讨论了择语、调音、设格、谋篇和言语创新等在外宣翻译中的运用,指出翻译时要采用适当的修辞方法,才能达到理想的传播效果。②张雯、卢志宏:《中西方修辞传统与外宣翻译的传播效果》,《上海翻译》2012年第3期。秦洪武、孔蕾运用大数据分析方法,分析了17类中国政治话语在海外英语媒体的报道和评述状况,发现中国政治术语海外传播呈现片面性、不充分性以及区域不均衡性,其中,亚非国家媒体报道和评述对中国的政治术语使用的积极性表述较多,而西方国家媒体报道和评述对中国的政治术语使用的消极性表述偏多。①秦洪武、孔蕾:《中国政治话语海外传播总体状况分析》,《山东外语教学》2019年第4期。高望来分析了美国学者解读“人类命运共同体”理念的著述,认为美国学者主要采用现实主义、自由主义和安全共同体三种理论视角解读该理念。②高望来:《美国学术界对人类命运共同体认知及中国应对之策》,《太平洋学报》2019年第8期。

窦卫霖和祝平、范勇和俞星月及窦卫霖均采用问卷调查实证研究方法,探讨了中国政治术语英译的传播效果。不同的是,窦卫霖和祝平从“意识形态”“社会文化差异”和“语言表达差异”等角度归纳了外国人对中国政治术语官方英译的理解困难、理解偏差及相应对策。③窦卫霖、祝平:《对官方口号翻译有效性的实证研究》,《中国翻译》2009年第5期。范勇和俞星月从“可理解性”“可接受性”和“语言规范性”三个维度研究了中国政治术语英译的接受效果,得出“语言规范性”与“可理解性”和“可接受性”呈正相关关系的结论。④范勇、俞星月:《英语国家受众对中国当代政治宣传语官方英译文接受效果的实证研究》,《山东外语教学》2015年第3期。窦卫霖认为意识形态差异是影响受众理解中国政治术语的重要原因,提出了“以我为主、重视差异、不断强化、渐被接受”的传播策略。⑤窦卫霖:《如何提高中国时政话语对外传译效果——基于认知心理学角度》,《探索与争鸣》2016年第8期。

此外,胡开宝和陈超婧⑥胡开宝、陈超婧:《中国特色大国外交术语英译在英美印等国的传播与接受研究——以“一带一路”英译为例》,《外语电化教学》2018年第180期。、胡开宝和张晨夏⑦胡开宝、张晨夏:《基于语料库的“中国梦”英译在英美等国的传播与接受研究》,《外语教学理论与实践》2019年第1期。及刘鼎甲⑧刘鼎甲:《基于语料库的多方话语历时对比研究——以“中国梦”在美英印的传播与接受为例(2012—2020)》,《外语教学》2022年第1期。采用语料库实证研究方法,分别探讨了“一带一路”和“中国梦”英译在英美印等国媒体的传播与接受,认为英美印等国媒体对“一带一路”和“中国梦”的态度呈多元化特征。

总的来说,关于中国政治术语英译的传播与接受研究取得了一定进展,但在历时框架下开展的话语研究较少,并且研究对象主要聚焦于以美国为首的西方国家,较少关注中国政治术语在亚洲国家的传播与接受。作为补充,本文采用基于语料库的批评话语分析方法,从历时和共时视角对“人类命运共同体”英译在英国、美国、印度和新加坡英文媒体中的应用趋势进行研究,探讨“人类命运共同体”理念在英美印新英文媒体的传播与接受效果。

(二)理论框架与方法:基于语料库的批评话语分析

批评话语分析以社会问题为导向,将话语分析作为研究社会问题的方法。⑨Van Dijk T A, Principles of Critical Discourse Analysis, Discourse and Society, no. 2, 1993.这一方法旨在揭示权力关系及不平等所造成的社会不公现象,并寻求消除或缓解社会不公现象的对策,从而促进社会的变革。⑩Fairclough N, Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, New York: Routledge, 2010, p.8.批评话语分析注重不同学科间的融合,以期更确切地了解语言在建构和传播知识、组建社会制度或在社会各个领域行使权力的作用。⑪Wodak R, Critical Discourse Analysis, Clive Seale, David Silverman, Jaber F, Gubrium&Giampietro Gobo(eds.), Qualitative Research Practice, London: Sage, 2006, pp.185-201.尽管批评话语分析研究领域广泛,但也存在分析样本数量偏少⑫Stubbs M, Grammar, Text and Ideology: Computer-assisted Methods in the Linguistics of Representation, Applied Linguistics, no.2, 1994.、缺乏代表性⑬Koller V, Mautner G, Computer Applications in Critical Discourse Analysis, C Coffin A Hewings& K O’Halloran (eds.),Applying English Grammar: Corpus and Functional Approaches, London: Arnold, 2004, pp. 216-228.等问题。

针对上述问题,Baker等梳理了语料库语言学和批评话语分析的理论基础和分析方法,认为语料库语言学研究方法能帮助量化批评话语分析所识别的语篇现象,同时又能借助批评话语分析理论框架对研究结果进行质性分析。⑭Baker P, Gabrielatos C, KhosraviNik M, Krzyzanowski M, McEnery T, Wodak R, A Useful Methodological Synergy? Combining Critical Discourse Analysis and Corpus Linguistics to Examine Discourses of Refugees and Asylum Seekers in the UK Press,Discourse and Society, no. 3, 2008.批评话语分析和语料库语言学都承认语言的社会属性,以自然发生的文本为研究对象。语料库语言学的研究成果使批评话语分析更加重视语言共现趋势累积效应所传递的意识形态意义①唐丽萍:《语料库语言学在批评话语分析中的作为空间》,《外国语》2011年第4期。,也有助于减少研究者的个人主观性②Mautner G, Checks and Balances: How Corpus Linguistics can Contribute to CDA,R Wodak&M Meer eds, Methods of Critical Discourse Studies, London: Sage, 2016, pp. 154-179.,提升研究结果的可信度。

二、研究设计

(一)研究语料

本研究所用语料选自自建的英美印新英文媒体“人类命运共同体”新闻报道语料库。该语料库收录的语料为2012年11月到2022年10月间英美印新英文媒体刊登的所有包含“人类命运共同体”英译名(“community of common destiny”“community of shared destiny”“human community with shared destiny”“community of shared future for mankind”“community with a shared future for mankind”“community with a shared future for humanity”“community of common future”)的新闻报道。这些报道均通过Factiva数据库检索得到。本语料库中新闻报道共计680篇③在自建语料库中,英国样本包含《泰晤士报》《金融时报》《卫报》等;美国样本包含道琼斯通讯社、《华尔街日报》《华盛顿邮报》等;印度样本包含印度报业托拉斯、印度联合新闻社、《印度人报》等;新加坡样本包含《海峡时报》《新报》《商业时报》等。,形符总数为659,581词,其中出自英美印新英文媒体的新闻报道分别有121篇、192篇、305篇和62篇,形符总数分别为143,531词、266,175词、176,064词和73,811词。

(二)研究问题

由于东西方文化差异,西方国家对“人类命运共同体”产生了不同的认知差异。④涂浩然、李怡:《“人类命运共同体”理念形成的认知图谱——基于文化与认同视角》,《江苏大学学报(社会科学版)》2020年第4期。此外,亚洲各国媒体从本国利益出发,对“人类命运共同体”理念的解读也不尽相同。⑤王四新、朱莉:《人类命运共同体理念在亚洲的传播——以2020年1—8月亚洲媒体报道为例》,《国际传播》2021年第2期。本研究旨在回答以下3个问题。

一是“人类命运共同体”英译在英国、美国、印度和新加坡英文媒体报道中的历时应用趋势是什么?

二是英国、美国、印度和新加坡英文媒体如何阐释“人类命运共同体”的内涵?

三是英国、美国、印度和新加坡英文媒体对“人类命运共同体”的态度有何差异?

(三)研究步骤

首先,以community和Xi Jinping为关键词,在Google中检索新华社有关中国外交关系或事物的所有英文报道,确定中国官方媒体采用的“人类命运共同体”英译名。统计显示,“人类命运共同体”主要有上文提到的7种译文。

其次,以“人类命运共同体”的上述7种英译名为检索项,在Factiva数据库中提取英美印新英文媒体关于“人类命运共同体”不同英译名的所有新闻报道。2015年9月,在纪念联合国成立70周年系列峰会期间,我国官方媒体开始使用“community of shared future for mankind”译名;2017年10月,党的十九大报告专门阐述“人类命运共同体”的内涵,并把“推动构建人类命运共同体”写入新修订的《中国共产党章程》,使得“人类命运共同体”理念的受关注度大幅上升;2020年1月以来,“新冠疫情对全球的冲击触发了人类命运共同体意识的醒悟”⑥郝玉萍、谢元态:《人类命运共同体理念在国际比较中凸显的理论价值——兼论全球新冠疫情冲击下的人类醒悟》,《海派经济学》2021年第1期。。本研究以上述3个时间为时间节点,从历时角度考察“人类命运共同体”英译名在英美印新英文媒体中的应用趋势。

再次,借助语料库分析工具Wmatrix⑦Rayson P, From Key Words to Key Semantic Domains, International Journal of Corpus Linguistics, no.4, 2008.,将自建语料库与英国国家语料库样本(书面语)(British National Corpus sampler,written)参照语料库进行比对,生成关键词表列表,并分别选取位居前20位的关键词(实词)进行比较分析,探究英美印新英文媒体对“人类命运共同体”理念的关注焦点。

此外,鉴于“人类命运共同体”的不同英译名均包含“community”一词,本研究以“community”为检索项,对英美印新英文媒体关于“人类命运共同体”的新闻报道进行检索,分别随机提取10个包含“人类命运共同体”英译的索引行,分析这些英译名的前后语境,以考察英美印新媒体对“人类命运共同体”理念的态度和认知差异。

最后,采用基于语料库的批评话语分析方法,深度分析“人类命运共同体”英译在英美印新英文媒体的传播与接受度,以及背后隐藏的意识形态。

三、研究结果与分析

(一)“人类命运共同体”英译在英美印新英文媒体报道中的应用

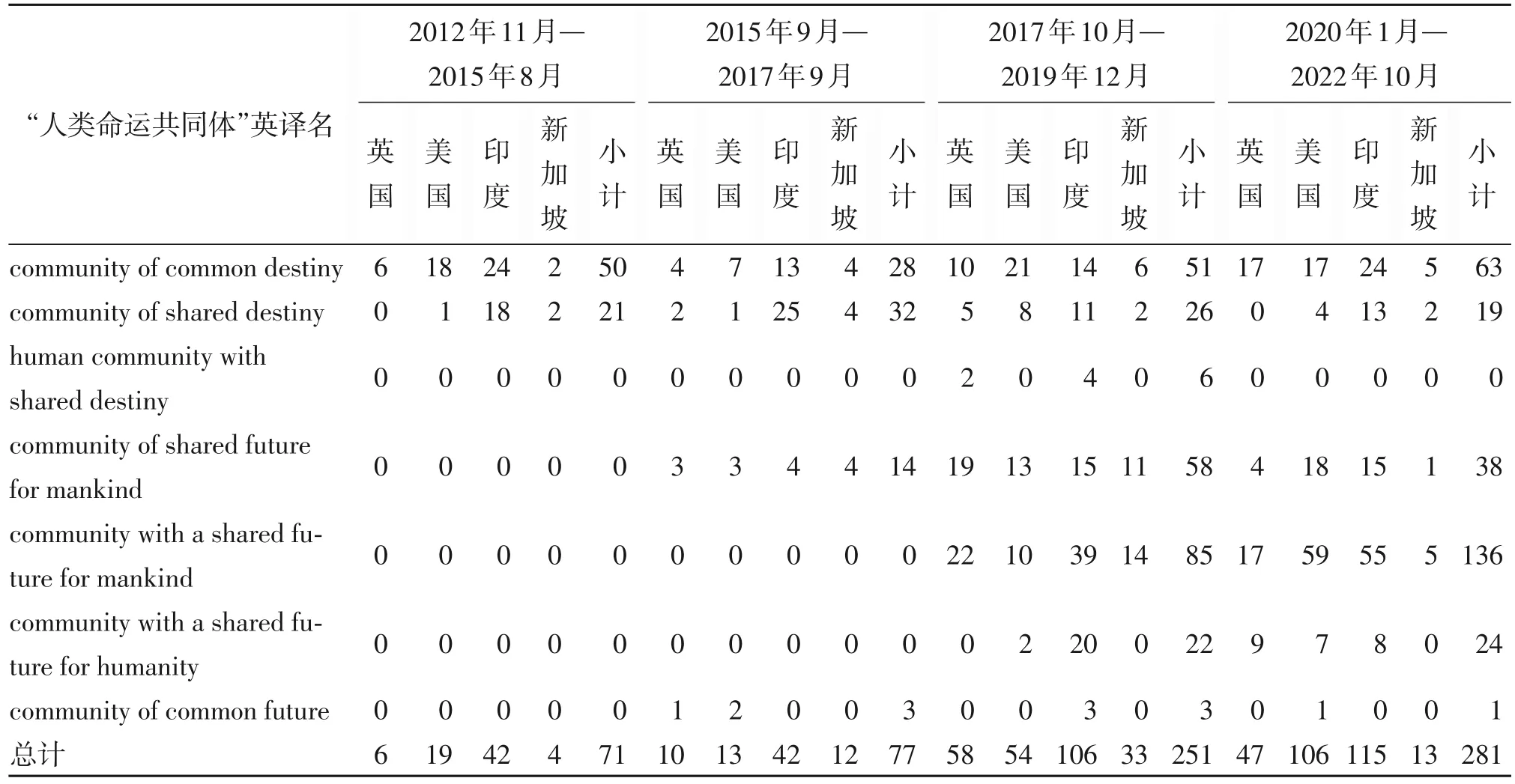

统计结果显示,“人类命运共同体”一经提出便引起了英美印新英文媒体的关注,印度英文媒体对“人类命运共同体”的关注程度明显高于其他三国的英文媒体。“community with a shared future for mankind”“community of common destiny”“community of shared future for mankind”“community of shared destiny”4个译名的使用频率较高,分别出现在221篇、192篇、110篇和98篇新闻报道中;“community with a shared future for humanity”“community of common future”“human community with shared destiny”3个译名的使用频率较低,分别出现在 46篇、7篇和6篇新闻报道中。

2012年11月至2015年8月,“community of common destiny”译名的使用频率最高,含有该译名的报道为50篇;“community of shared destiny”译名位居第二,出现该译名的报道为21篇;其他译名均未出现。

2015年9月至2017年9月,使用“community of shared destiny”“community of shared future for mankind”和“community of common future”译名的报道篇数呈现小幅增长,分别从2012年11月至2015年8月的21篇、0篇和0篇增至32篇、14篇和3篇;使用“community of common destiny”译名的报道篇数出现了大幅下降,从2012年11月至2015年8月的50篇降至28篇;“community with a shared future for mankind”“community with a shared future for humanity”“human community with shared destiny”等3个译名均未出现。

2017年10月至2019年12月,含有“community with a shared future for mankind”和“community of shared future for mankind”译名的报道篇数大幅上升,分别从2015年9月至2017年9月的0篇和14篇激增至85篇和58篇;使用“community of common destiny”“community with a shared future for humanity”“human community with shared destiny”等3个译名的报道篇数出现小幅增长,分别从2015年9月至2017年9月的28篇、0篇和0篇增至51篇、22篇和6篇;使用“community of shared destiny”译名的报道篇数出现了下降,从2015年9月至2017年9月的32篇降至26篇;含有“community of common future”译名的报道篇数未出现变化。

2020年1月至2022年10月,应用“community with a shared future for mankind”译名的报道篇数大幅增长,从2017年10月至2019年12月的85篇激增至136篇;含有“community of common destiny”和“community with a shared future for humanity” 译名的报道篇数出现小幅增长,分别从2017年10月至2019年12月的51篇和22篇增至63篇和24篇;应用“community of shared future for mankind”“community of shared destiny”“human community with shared destiny”“community of common future”等4个译名的报道篇数均出现了下降,分别从2017年10月至2019年12月的58篇、26篇、6篇和3篇降至38篇、19篇、0篇和1篇。具体如下页表1所示。

表1 英美印新英文媒体中包含“人类命运共同体”英译名的报道篇目数量

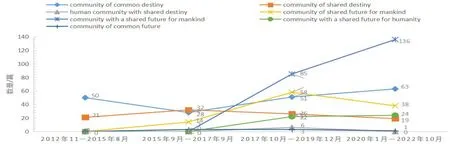

统计显示,2017年10月之前“community of common destiny”译名广泛被英美印新英文媒体所采用。2017年10月之后,“community with a shared future for mankind”译名的使用频率远远超过了其他几种译名的使用频率,有取代其他译名的趋势。具体如下页图1所示。

图1 “人类命运共同体”英译名报道篇数历时统计

究其原因,主要有以下三点。一是“人类命运共同体”理念由我国政府提出,解释权和翻译权都在中国。①赵启正:《有三“怕”:被问倒、角色摆错、词汇难翻译》(2009年3月1日),http://www.chinanews.com/gn/news/2009/03-01/1583218.shtml.我国官方提供的“人类命运共同体”英译名具有较高的权威性,容易被国际媒体采用。二是“destiny”指代的是西方型命运,西方人看到“destiny”后,会理解为与汉语“命运”完全不同的西方文化词义。①张法:《命运观的中西印比较:从“人类命运共同体”英译难点谈起》,《南国学术》2019年第2期。“shared future”的译法较为中性,容易使英语国家受众产生积极的认知反馈。②康怡斐、杨明星:《“政治等效”框架下中国特色外交话语多语种、分众化“翻译传播”研究——以“人类命运共同体”为例》,《外语教学理论与实践》2022年第4期。三是党的十九大期间,我国官方媒体普遍采用“人类命运共同体”的最新译名“community with a shared future for mankind”,这使得该译名随着党的十九大受关注度的增加而被英美印新英文媒体频繁使用。

(二)英美印新英文媒体“人类命运共同体”新闻报道的关键词分析

关键词指目标语料库与参照语料库比较所生成的使用频率偏高(正关键词)或使用频率偏低(负关键词)的词。关键词容易识别,并且与新闻报道主题相关。③Bassi E , A Contrastive Analysis of Keywords in Newspaper Articles on the Kyoto Protocol, Bondi M and Scott M eds, Keyness in Texts,Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2010, pp. 207-218.对翻译文本中关键词及其搭配和语义韵的研究可以作为翻译与意识形态关系之间互动关系研究的重要路径。④胡开宝、陈超婧:《中国特色大国外交术语英译在英美印等国的传播与接受研究——以“一带一路”英译为例》,《外语电化教学》2018年第180期。

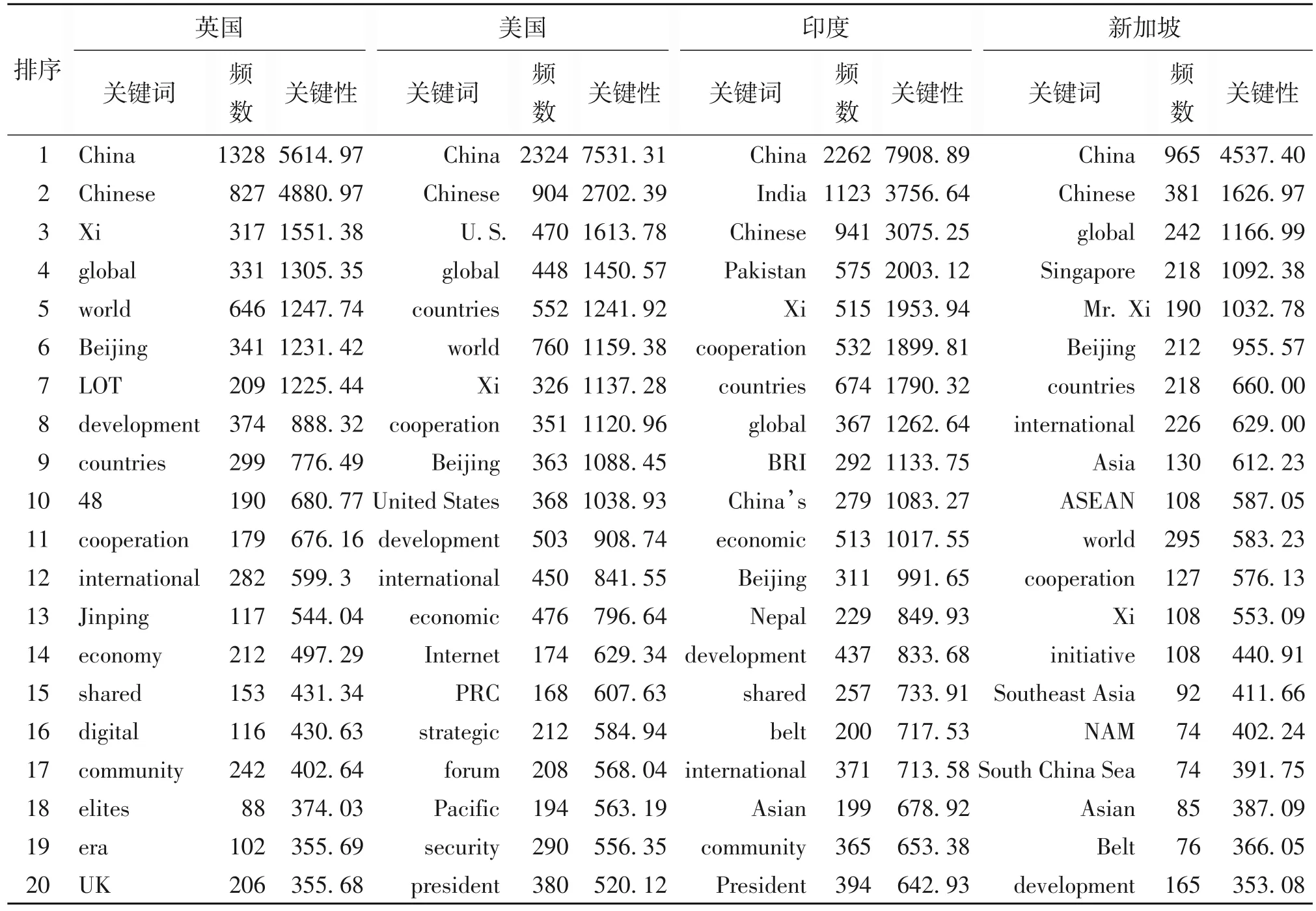

本研究将自建语料库与BNC(British National Corpus sampler,written)参照语料库进行比对,生成英美印新英文媒体关于“人类命运共同体”的关键词表,并分别提取前20位关键词(实词)进行统计分析。具体数据如表2所示。

表2 英美印新英文媒体关于“人类命运共同体”报道的关键词

由表2可知,英美印新英文媒体关于“人类命运共同体”报道语料的前20位关键词均包含Xi、China、Chinese和Beijing。由此可见,英美印新英文媒体使用“人类命运共同体”英译时基本指向习近平总书记提出的“人类命运共同体”,“人类命运共同体”理念得到了他们的广泛关注。其中,英国、美国英文媒体关于“人类命运共同体”报道语料的前20位关键词中,有11个关键词是一致的。可见,两国媒体对我国“人类命运共同体”理念关注的视角大致相同,均提及经济、合作和发展。不过,与美国英文媒体不同的是,英国英文媒体报道中位居前20 位的关键词还包括LOT(物联网)、48(英国48家集团俱乐部)等。可以看出,英国英文媒体更加关注“人类命运共同体”理念对物联网经济的推动作用以及英国48家集团俱乐部在改善中英关系方面所起的作用。美国英文媒体与英国英文媒体不同的关键词有U.S.、Internet、PRC、strategic、Pacific、security等。显然,美国英文媒体不仅关注“人类命运共同体”理念在经济层面的意义,还关注该理念对中美关系、地缘政治、网络安全和美国国家安全的影响,体现了美国英文媒体对建设“人类命运共同体”理念的疑虑。

相比而言,印度、新加坡英文媒体关于“人类命运共同体”报道语料的前20位关键词中,有多个关键词属于“地缘性”词汇:其中印度英文媒体中有7个,即China、India、Pakistan、BRI(“一带一路”倡议)、Beijing、Nepal、Asian;新加坡英文媒体中也有7个,即China、Singapore、ASEAN(东盟)、Beijing、Southeast Asia、South China Sea、Asia。不难看出,印度、新加坡英文媒体对“人类命运共同体”理念的关注主要体现在经济层面和地缘政治层面,虽认可该理念对于区域经济发展的重要性,但又担心该理念对地缘政治的影响。由于巴基斯坦和尼泊尔特殊的地理位置,两国希望与中国推进“一带一路”合作,打造中巴命运共同体和中尼命运共同体。印度英文媒体对巴基斯坦和尼泊尔两国的动向密切关注,故而“BRI”词在印度新闻报道中使用频繁,频数为292次,在关键词表中位居第9位。由于新加坡在东盟中的特殊地位,新加坡也希望与中国开展有效合作并深化其对“一带一路”倡议的重要性,以增强其自身的战略和经济利益,故而cooperation、Belt(“一带一路”倡议)、development这几个词语在新加坡英文媒体中使用频繁,频数分别为127次、76次、165次,在关键词表中分别位居第12位、第19位、第20位。另外,南海争端既影响了东盟成员国之间的关系,也影响了这些国家与中国的关系。作为南海争端的非声索国以及2015年至2018年东盟与中国关系的协调国,新加坡致力于确保东盟(ASEAN)保持团结和凝聚力,并积极推动中国—东盟互利合作。因此,ASEAN、South China Sea两个词语在新加坡英文媒体新闻报道中的使用也较为频繁,频数分别为108次、74次,在关键词表中分别位居第10位、第15位。

(三)英美印新英文媒体“人类命运共同体”新闻报道的索引行分析

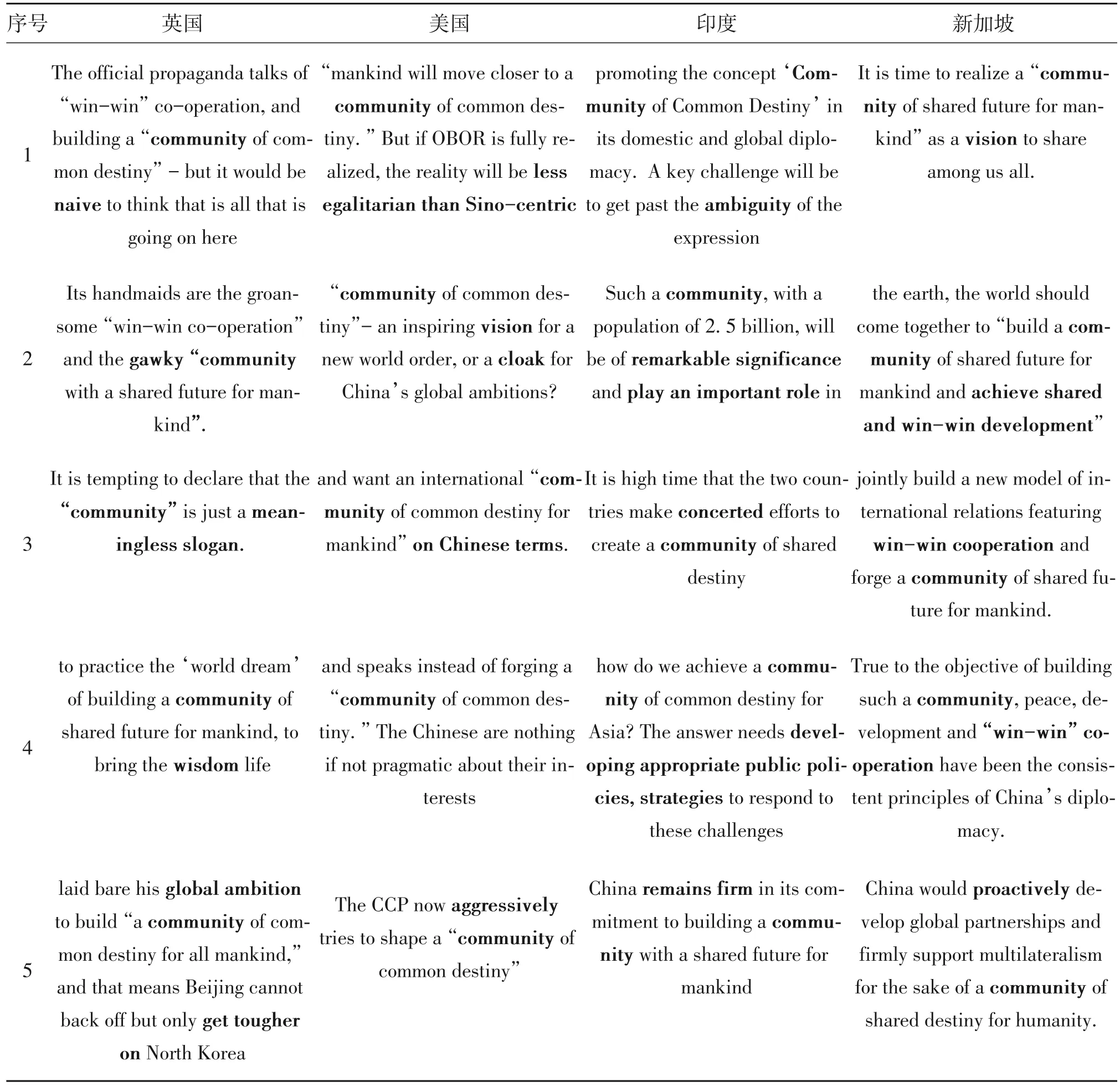

关键词分析能有效识别使用语言的显著差异,索引分析能增加语言描写的广度和深度。①Lin Yen-Liang, Keywords, Semantic Domains and Intercultural Competence in the British and Taiwanese Teenage Intercultural Communication Corpus, Corpora, no. 2, 2017.鉴于“人类命运共同体”的不同英译名均包含“community”一词,以“community”为检索项,对英美印新英文媒体关于“人类命运共同体”的新闻报道进行检索,随机提取10行含有“人类命运共同体”英译名的索引行,并分析“人类命运共同体”英译名的前后语境,以考察英美印新英文媒体对“人类命运共同体”理念的态度和认知差异。具体如表3所示。

表3 英美印新英文媒体“人类命运共同体”新闻报道的索引行分析

由表3可知,英美印新英文媒体采用不同的叙事视角对“人类命运共同体”理念的内涵、目的、意义和实施路径进行了解读,体现出不同新闻语境下意义的解读与重构,呈现出或肯定、或反对、或怀疑、或谨慎的多元而又矛盾的态度。

1.英国英文媒体对“人类命运共同体”理念的矛盾化解读

英国英文媒体对“人类命运共同体”理念的解读,一方面延伸着中国话语,将“人类命运共同体”描述为一种智慧(wisdom)和愿景(vision),是新时代中国成功的关键;另一方面,又质疑建设“人类命运共同体”的动机和意义,认为该理念非常生硬(gawky)。

2.美国英文媒体对“人类命运共同体”理念的他者化解读

美国英文媒体试图将“人类命运共同体”建设的目的描述为局限于中国自身的发展(Sino-centric),背离(retreat)了西方自由、民主的价值观。美国英文媒体由“人类命运共同体”所建构的联想是中国古老的帝国形象(imperial past)。美国英文媒体整体上采取了“他者化”的呈现方式,摒弃了“人类命运共同体”理念开放包容、共同繁荣的核心主题,建构了扩张与专制的叙事主题,认为该理念具有地缘战略意图。

3.印度英文媒体对“人类命运共同体”理念的谨慎性解读

印度英文媒体一方面倾向于引述中国话语,认为该理念具有非凡的意义(remarkable significance),能起到重要作用(play an important role),指出很多国家尤其是亚洲国家,开始倾向于支持中国提出的“命运共同体”理念,而不是西方推行的“基于规则的国际秩序”(global rules-based order),“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”是建设“人类命运共同体”的具体证明(concrete evidence),表示希望与中国共同努力,建设“人类命运共同体”;另一方面,印度英文媒体又认为“人类命运共同体”概念含混不清(ambiguity),实现“人类命运共同体”应该制定相应的公共政策(public policies)和策略(strategies)。

4.新加坡英文媒体对“人类命运共同体”理念的认同化解读

新加坡英文媒体倾向于引述中国话语,扮演着合作者与参与者的角色。新加坡英文媒体认为“人类命运共同体”为国际秩序提供了“中国方案”(Chinese solution),体现了中国政府和平(peace)、发展(development)、互利(mutual benefits)、共赢(win-win cooperation)的一贯外交原则。新加坡英文媒体强调,“一带一路”倡议能推动构建“人类命运共同体”,促进全球经济发展(promote global economic development),缩小南北分化(balance the north-south gap)。这将为中国与包括东盟国家在内的国际社会合作带来更多机遇,同时能实现共赢共享(achieve shared and win-win development)。值得一提的是,新加坡英文媒体认为中国与东盟共建“海上丝绸之路”,加强区域合作,能消除(dispel)一些国家对以中国为中心的区域共同体的担忧(fears)和顾虑。

四、结论与建议

研究结果显示,“人类命运共同体”理念得到了英美印新英文媒体的广泛关注,报道数量不断增加,影响力显著提升。“人类命运共同体”早期英译“community of common destiny”曾被广泛使用,但我国官方近年来提供的英译“community with a shared future for mankind”的使用频率愈来愈高,有取代其他译名的趋势。由此可见,英美印新英文媒体倾向于引用我国官方“人类命运共同体”的译介结构和理念表达。“人类命运共同体”理念还经常与“一带一路”倡议等中国特色话语共同出现在一篇报道中,这反映出以“人类命运共同体”理念为核心的中国特色话语体系已经形成。①曹轩梓、何明星:《“人类命运共同体”思想在西班牙语文化圈的传播与接受研究》,《现代出版》2023年第2期。

2015年9月,习近平主席在纽约联合国总部出席第70届联合国大会一般性辩论并发表题为《携手构建合作共赢新伙伴 同心打造人类命运共同体》的重要讲话,强调指出,当今世界,各国相互依存、休戚与共,我们要继承和弘扬联合国宪章宗旨和原则,构建以合作共赢为核心的新型国际关系,打造人类民运共同体。②马闯:《习近平出席第70届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话》(2015年9月29日),http://china.cnr.cn/gdgg/20150929/t20150929_520006785.shtml.2017年1月,习近平主席在日内瓦万国宫出席“共商共筑人类命运共同体”高级别会议,并发表题为《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲,深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念;2月10日,联合国社会发展委员会第五十五届会议协商一致通过“非洲发展新伙伴关系的社会层面”决议,呼吁国际社会本着合作共赢和构建人类命运共同体的精神,加强对非洲经济社会发展的支持,这是联合国决议首次写入“构建人类命运共同体”理念。③李秉新、殷淼:《“构建人类命运共同体”理念首次写入联合国决议》(2017年2月13日),http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/36048/37525/37531/37813/37814/Document/1617736/1617736.htm.2021年1月,习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上宣示中国推动构建“人类命运共同体”的五大举措,即继续积极参与国际抗疫合作、实施互利共赢的开放战略、促进可持续发展、推进科技创新、推动构建新型国际关系。④《习近平宣示中国推动构建人类命运共同体五大举措》(2021年1月25日),https://news.cri.cn/uc-eco/20210125/39c24a71-bbd7-7253-3bb4-6cec86e45c24.html.这一系列举措在世界范围内积累了共通的经验,使得“愿景”“发展”“互利”“共赢”“中国方案”等逐步成为认知和概念化“人类命运共同体”的方式。但由于受地缘政治、意识形态偏见等因素的影响,“人类命运共同体”在向世界传播“中国声音”的同时,也处于被解读和重构的过程之中。对于“人类命运共同体”这样一个“超越意识形态的理念”①王东风:《人类命运共同体与翻译》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2023年第153期。,依旧存在基于固化认知建构的“他者化”意义联想,悖离了该理念“普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣”的愿景。为推动这一中国特色外交话语更好地“走出去”,本文提出4个建议。

(一)统一“人类命运共同体”译名,提升话语影响力

“人类命运共同体”译名存在同实异名现象,即同一概念在译语中有多个译名形式存在②黄兵:《英语术语的汉语定名研究》,武汉:华中师范大学博士学位论文,2016年,第59页。,这无疑会造成国际社会对“人类命运共同体”译名理解的困惑和使用的混乱。由于国外媒体应用的“人类命运共同体”的不同译名均来自中国官方媒体,中国官方媒体担负着向国际社会传播中国特色外交话语译名规范的重任。中国官方媒体、中国关键词网、中国重要政治词汇对外翻译标准化专题库以及中国特色话语对外翻译标准化术语库等网络平台应加快规范“人类命运共同体”的译名,使“人类命运共同体”的译名最终趋于统一。

(二)加强对“人类命运共同体”理念的诠释,促进认同的建立

“人类命运共同体”理念的生成融合了“和合”思想、“天下为公”等中华民族传统文化。其内涵丰富,包括政治领域互通、经济领域互融、文化领域互往、安全领域互助、生态领域互建等方面。③汤德森、杨邦、张晨:《习近平人类命运共同体理念的丰富内涵与时代价值》,《社会主义研究》2023年第2期。为了帮助目的语受众更好地理解“人类命运共同体”理念的内涵,消除他们认知语境中的障碍,可以通过“译+释”的策略为译文语境提供所需信息。翻译过程中还需兼顾目的语文化语境,协调语言符号与政治蕴含、中国特色与世界共性的关系④翟石磊:《话语认同与话语协调:论政治话语翻译中的国家意识》,《学术探索》2017年第5期。,以期实现“人类命运共同体”理念从表层的语言认同到深层的文化认同和政治认同。

(三)关注多语种媒体,探析“人类命运共同体”的多元声音

“人类命运共同体”等中国特色外交话语的传播与接受研究主要基于英文媒体。后续研究可以关注“人类命运共同体”在多语种媒体和社交媒体中的传播和接受,并对传播效果进行对比分析,以期探析“人类命运共同体”在国际传播中的多元声音,勾勒其传播范式和传播生态。

(四)加快推进“一带一路”建设,实践“人类命运共同体”理念

“一带一路”倡议提出的底层逻辑为:中国的利益在于与世界各国的共同发展,只有世界可持续发展,中国才能实现可持续发展。这是共建“一带一路”的基本出发点,也是构建“人类命运共同体”的基础。⑤Arugay A A, Regional Perspectives on China’s Belt and Road Initiative: Challenges and Opportunities for the Asia-Pacific, Asian Politics & Policy, no.4, 2017.各国可以通过参与“一带一路”建设,推进“人类命运共同体”理念的落实。中国已经与众多“一带一路”沿线国家签署了合作协议,并在沿线国家开展各种形式的投资和经贸合作,这些举措有利于推动“人类命运共同体”理念的传播,以及构建更稳定、更开放、更包容的国际社会秩序。