具身认知视域下职业院校学生数字智商测评框架研究

2023-11-16赵山水杨彦军

赵山水 杨彦军

(南昌大学 教育发展研究院,江西 南昌 330000)

一、引言

随着5G网络、人工智能、大数据等新一代数字技术的发展及其在社会各领域的广泛应用,人类社会进入数智时代,数字素养已成为数智时代劳动力数字化生存的核心能力。2019年数字智能联盟(Coalition for Digital Intelligence, CDI)发布的《2019数字智商全球标准报告》在综合现有数字素养、数字技能和数字能力等内涵的基础上提出“数字智商”(也称“数字智能商值”,Digital Intelligence Quotient, DQ)概念,并建立了全球数字智商标准框架,旨在通过汇聚、协调与发展教育界和技术界的相关研究成果来提高全球公民的数字智商(DQ Institute, 2019a)。数字智能作为数字素养、信息素养和数字能力等概念的综合表征,是个体在数字经济时代实现生存和发展所必备的新型能力结构(王刚,2020)。我国在信息素养与数字素养等方面已有较为系统深入的研究,然而在数字智商方面相关研究侧重对CDI发布的数字智商的内涵与框架的分析介绍,目前尚未立足中国社会实际,从构建中国特色话语体系出发探讨数字智商的内涵及测评体系。职业院校作为高素质、复合型技能人才的孵化园,是数智时代各行各业数字技能劳动力的重要供给主体,对职业院校学生的数字智商内涵及测评框架进行深入系统的研究,不但关系职业院校学生自身在数智时代的职业竞争力,同时还关系到职业院校为数字经济社会培养什么样的劳动力的问题。因此,本文通过对数字智商内涵进行分析与阐释,从职业院校学生重视技能培养的特征与适应“数字世界生存”的具身视角深入分析并建立职业院校学生数字智商测评框架,结合相关素养框架内容及专家意见征询确定其测评框架要素,以期为数字智商相关研究提供参考借鉴。

二、数字智商的内涵

(一)数字智商的内涵及流变

1.从“IQ”到“DQ”

每一次重大技术进步,不但会带来社会和经济结构的调整,也会推动劳动力价值关注重点的转向。第一、第二次工业革命的深入发展,使得以“体力劳动”为核心的身体性技能的重要性日减,个体的核心能力表现为以身体和心智为核心的动作性和认知性技能。20世纪初,智商(Intelligence Quotient,IQ)作为一种衡量个体知识和技能水平的量化指标随之诞生。第三次工业革命后,以电子计算机和互联网为基础的信息系统重塑了人类的工作和生活方式,人们价值的关注重心由对专业知识技能的获取与应用转向人际关系组织与管理,重视自我控制与调节、交流与合作等软技能的“情商”(Emotional Intelligence Quotient,EQ)日益凸显。在过去的十年中,第四次工业革命的深入推进,使数据信息等要素超越传统的土地、人力等物质化生产要素,人们的关注重点不再是对单一的数字技术工具、网络平台的使用,而是在“数字化场域”(本文的数字化场域是指职业院校学生在工作、学习和生活中身体及其经验参与的环境,是随个体的交互而发展变化的环境)中如何生存的问题。彰显数字化认知能力、数据处理能力、社交能力、问题解决能力、数字安全防护能力等数字化生存能力的“数字智商”在数智时代显得愈发重要。王佑镁、赵文竹、宛平和柳晨晨(2020)认为“智商—情商—数字智商”的发展史,其根本在于技术从机械化、电气化、网络化走向智能化,而人类所需的主要技能也从身体性技能、认知性技能、软技能转向数字技能。

虽然在不同社会历史阶段人类价值的需求重点有所变化,呈现出差异,但智商、情商与数字智商并非是相互独立的,不能说在数智时代,仅需重视数字智商而忽略情商与智商。CDI将数字智商定义为“一套全面的技术性、认知性、元认知和情感性能力,以普适的道德价值观为引领,使个体能够应对数字环境中的挑战”(DQ Institute, 2019b)。CDI所界定的数字智商内涵囊括技术使用能力、认知能力、元认知能力和情感能力,其中认知与元认知能力是智商在数字智商中的彰显,情感能力是情商在数字智商中的彰显,从智商、情商到数字智商是社会不同发展阶段不同能力商数的概念流变过程(王佑镁,赵文竹,宛平,朴善疇,柳晨晨,2020)。

2.从“4R素养”到“数字智商”

数字智商作为数智时代对个人数字生存能力评价的综合表征,既是对智商、情商等概念的综合与发展,也是对信息素养、数字素养等概念的深化与延续。本文主要提取“4R素养”“媒介素养”“信息素养”“计算机素养与ICT素养”“数字素养”的概念,进一步明晰数字智商内涵与上述素养的关系。

①4R素养:农业经济时代主要是以家庭为生产单位进行男耕女织的劳动分工与自给自足的农业社会结构。普通民众的价值表现为以“体力劳动”为核心的身体性技能获取与应用,如通过肢体行为及口头语言来获取生活生产的经验和生存技能,统治精英群体的核心能力则体现在以听说读写为核心的“4R”素养。

②媒介素养:20世纪30年代,主要指代人们选择、理解、质疑和评估大众媒介信息偏向及其价值能力的媒介素养(Media Literacy)在英国被正式提出,意在培育英国国民的批判性思维与主体意识(张志安,沈国鳞,2004)。

③信息素养:1974年时任美国信息产业协会(IIA)主席保罗·车可斯基(Paul Zurkowski)提出信息素养(Information Literacy)概念,主要指人们明确信息需求并查询与获取、理解与掌握、评价与利用图书信息的能力(张倩苇,2001)。

④计算机素养与ICT素养:20世纪80年代,在计算机操作领域和信息通信技术领域相继出现了解与掌握计算机操作能力的计算机素养(Horton, 1983)和使用与ICT相关产品的可迁移能力集合的ICT素养(Markauskaite, 2006)。

⑤数字素养:1994年,Eshet-Alkalai(2004)在数字经济新态势下提出数字素养(Digital Literacy、E-Literacy)概念并将其定义为在互联网环境下理解视觉形象信息、加工处理多媒体信息、驾驭超媒体信息、识别评价信息价值和以数字化形式进行人际交流与情感表达的能力。

⑥数字智商:2019年,基于数字素养、数字技能内涵边界模糊不清、相关研究较为混乱的现状,CDI制定了综合数字素养、数字能力、信息素养等术语在内的全球标准——数字智商框架。CDI(2019)所建立的数字智商框架基于个体对数字公民身份、数字使用等八大核心数字能力掌握的成熟度差异分为数字公民、数字创造者和数字竞争者三个能力层级,彼此交叉又形成24项具体能力,同时DQ标准以《OECD学习框架2030》(OECD Education 2030 Learning Framework)为参考,从知识、技能、态度与价值观三个维度对24项能力分别进行阐释(IEEE,2020)。

数字智商与上述素养紧密相连但又有所不同。“4R素养”强调身体性技能;媒介素养强调对媒介供给的使用和批判性选择;计算机素养强调对计算机的操作技能;ICT素养强调对信息通信技术相关产品的操作使用能力;数字素养内涵虽然在强调利用信息技术进行数据信息获取过程的同时关注了认知、元认知及情感性技能,但数字智商作为数字素养、数字能力等概念的综合表征,更强调批判性地使用数字技术获取其他一些重要生存性技能(如学会学习、数字安全、数字权利等),满足个体在数字世界生存的需要。因此,本文认为数字智商是数智时代的数字素养,在人类社会日常生活进一步智能化、数字化的背景下,将“数字素养”谓之“数字智商”是必要的。数字素养作为数字智商的基础、核心成分存在,而信息素养、计算机素养和媒介素养则是当作具体的构成要素被包含在内,如果说“数字素养”“信息素养”等指基本的、解决特定任务情景的工具性技能,而数字智商则是更为综合的技能,是个人的数字技能水平与数字生存能力的表征。同时,数字智商的概念是由媒介素养、信息素养、数字素养、数字能力等概念流变而来,其内涵处于动态发展中,如图1所示。对于职业院校学生数字智商内涵的界定并非是对之前相关概念的简单复制,而是结合职业院校学生特征与数字化生存的需要,通过对上述素养内涵的分析与整合,提取共同要素,作为职业院校学生数字智商内涵界定的基础。

图1 数字智商概念流变图

(二)职业院校学生数字智商内涵的界定

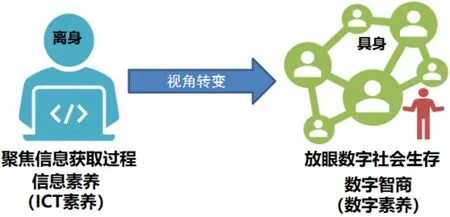

职业院校作为数智时代数字化技能人才的孵化园,数字智商作为一种数字生存技能的逻辑,首先要从职业院校学生重视技能培养的角度探寻职业院校学生数字智商的内涵。技能分为通用型技能和专用型技能,通用型指基本的听、说、读、写等动作性技能和基础的学科知识,专用型技能指行业内部或企业特定的操作性、维修、改进、自创的特殊技能(杨子舟,荀关玉,2019)。职业院校教育推行“1+X”证书制度与工学交替的人才培养模式,鼓励学生考取计算机等级证书、互联网运营维护证书等技能证书的做法不仅体现了职业院校“书证融通”的教育理念,也彰显职业院校重视学生专业性技能培养的特征。首先,职业院校学生的数字智商是面向生活、学习和工作的通用型技能与专业型技能的有效融合。作为通用型技能,职业院校学生的数字智商应包括满足基本生活和学习需要的基本实用性数字技能,而作为专业型技能,职业院校学生数字智商应囊括应对未来工作、计算思维、数字生存安全等技能。其次应从“数字化场域”生存的具身视角探寻我国职业院校学生数字智商的内涵。当下及未来职业院校学生的生存环境转向数字技术、智能技术所搭建的数字化场域,学生的学习、生活和职业技能训练等生存活动与数字化场域密切相关。数字化场域中对技术技能型人才的理论素养要求日益提升,既要具备对数字软硬件设备的操作能力、技术工艺能力、管理能力,也需包括技术思维、创新能力等(匡瑛,2020)。然而现有研究对数字素养、信息素养等内涵的界定基本停留在外延的层面,即强调利用特定领域的数字技术促进信息获取和问题解决的过程与效率,忽略数字技术作为个人身心与数字世界生存之间的中介载体与其使用者之间存在相互融合、双向互动的具身关系。虽然数字智商作为全球性的标准框架,具有较强的普适性,但是不能忽略我国文化制度环境对职业院校学生数字技能培养与发展所产生的影响而走上一条“离身”的道路。唐·伊德把人与技术的关系划分为具身关系、诠释关系、它异关系与背景关系四种,其中具身关系是最为基本的关系。在数字化场域中,在职业院校学生培养方案的导向下,学生利用数字技术获取学习、生活和未来职业技能时数字技术作为中介载体会对其使用者的认知模式与行为方式产生潜移默化的影响,数字技术与职业院校学生之间是一种相互融合、双向互动的具身关系。职业院校学生的数字智商水平是影响其在数字场域中的身心体验的重要因素,只有在“立德树人”的指导下,将数字智商形成一套系统性、综合性的培养方案并将其融入职业院校教育教学实践中,学生的数字化生存才会更具价值和意义。因此,对于职业院校学生数字智商内涵的界定应超越使用数字技术工具获取信息和问题解决的过程与效率,而聚焦我国职业院校学生数字社会生存能力,由“离身”走向“具身”(见图2)。由此,从职业院校学生重视技能培养的特征与适应数字社会生存的具身视角将职业院校学生数字智商定义为个体在数字环境中建构并综合运用相关数字知识、技能、情意、态度与价值观,妥善地进行人机协作、人际交互,实现个人在数字时代生存与全面发展的能力。

图2 职业院校学生数字智商内涵关注重点变化图

三、职业院校学生数字智商测评框架及要素

为评价职业院校学生数字智商水平,将职业院校学生数字智商的培养融入自身实践活动中,首先根据职业院校学生数字智商的内涵,运用具身认知理论并结合专家征询建构了职业院校学生数字智商测评框架。

(一)职业院校学生数字智商测评框架

具身认知理论关注认知的具身性与情境性,强调认知的发展来自于身体的感知与行动、经验建构于具身交互,强调认知与思维是在身体、心智与环境的交互作用中形成的,身体不仅参与认知活动、影响思维,塑造心智,而且不同的身心参与会形成不同的认知结果(范晨晨,陶佳,2022)。叶浩生(2015)认为认知、思维、学习、情感等是身体作用于环境的活动塑造而来的,心智是一种身体体验,身体的物理体验制约心智活动的性质和特征,具身学习应遵循身心一体原则、心智统一原则和根植原则。这为职业院校学生数字智商测评框架建构提供了启示。整体来看,我们之所以能够形成数字智商,是因为我们拥有内部感知和外部运动能力的身心,身心不仅是大脑指令的执行者,更是知觉和学习的发起者,人的身体、心智和外部数字环境共同构成了一个认知动力系统,该系统通过“感知—行动”相互转换的动态机理能够主动发现个体身体、心智与外部客观存在环境之间的不平衡并能够通过利用数字技术工具进行人机交互、人身心与数字环境的交互,生成个人实现数字化生存和发展所需的经验,实现系统的平衡、知与行的统一。具体来看,根据身心一体原则,学习发生于身体作用于环境的实践活动过程中。在数字环境中,职业院校学生有关数字智商的认知发生首先需要身体活动的参与,即通过生物体层面的物理具身,调动身心保持现有经验,形成对数字信息、数字技术工具和数字环境等相关的认知,身体活动的参与决定了从内部认知层面进行数字智商测评框架建构,同时身体参与的程度直接影响并制约着后续人与数字技术工具的交互程度以及人与社会文化环境的交互程度。根据心智统一的原则,学习等实践活动过程中既有认知和情绪的成分,也有意志与行为的成分,身体活动的行为方式直接影响学习结果。数字智商既包含身体性、认知性技能,也包括操作性技能,职业院校学生在身体参与下通过借助数字技术工具(人机交互的方式)来拓展自身感官经验,深化身心的参与度,增强具身,获得生活、工作和学习所需的数字化生存技能,因而人身心与数字技术工具的交互决定了从数字世界生存层进行测评框架建构。由根植原则可知,人是社会化的产物,身体构造与功能是个体适应环境的结果。职业院校学生的身体体验、对抽象概念的理解及对数字技术工具的使用都要受社会文化背景中文化制度、价值观和惯习的影响,因此身心与社会文化环境的交互决定了从我国的社会制度、伦理道德与法律法规等社会文化环境层面进行测评框架建构。

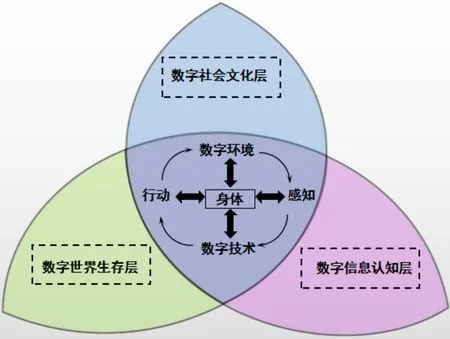

根据以上分析,以“职业院校学生在数字环境中生存、服务社会和个人身心和谐全面发展”为目标导向,从数字信息认知、数字世界生存和数字社会文化三个维度构成测评框架,如图3所示。数字信息认知层是个体对数字世界及其相关概念的内在认知水平,是支撑职业院校学生数字世界生存活动开展的知识、思维和意识部分,是发生在个体内部的身心交互。数字世界生存层指个体在数字世界的学习、工作和生活中通过利用数字技术实现生存和发展所应具备的基本素养,该层次是在数字环境影响下职业院校学生身心与数字技术工具之间的交互,是个人数字信息认知和数字操作技能的外化与具体运用。数字社会文化层是个体在数字社会生存时对相关数字世界的法律法规、伦理道德及文化制度的认同与践行的素养,是引导职业院校学生进行数字智商实践行动在情感、态度与价值观方面的价值选择。例如:教师开直播进行线上教学,职业院校学生要具备互联网平台的相关知识,形成对线上学习资源的相应认知,这是数字信息认知层,而且要具备利用智能设备与同学、教师及学校管理人员进行沟通交互等能力,这是数字世界生存层。从用户注册,到整个线上学习活动完成过程中,可能会存在一些因自身及外部因素引起的问题,譬如因信息泄露,造成不法分子“入侵”在线课堂,恶意扰乱教学秩序(许天怡,2022)。这说明不但需要以相应的法律规范和道德准则对个人言行进行规制,更需要学生自觉反思与践行相应的伦理规范与法律法规,这是数字社会文化层。三个层次之间彼此交融、相互影响、相互促进,数字信息认知层是数字社会文化背景下实现数字世界生存的认知基础,数字世界生存层是在实践行动层面对数字社会文化理解和数字信息认知能力的彰显,数字社会文化层反过来能丰富并提高数字信息认知,促进数字化生存。

图3 具身认知视域下数字智商测评框架

(二)职业院校学生数字智商测评框架要素

虽然数字智商测评框架较为清晰地呈现了职业院校学生数字智商结构的整体性与部分性特征,但出于后续将数字智商具化为可操作性测评要素以及对职业院校学生数字智商进行评价的需要。本研究结合现有文献及政策文件中的素养框架内容并征询专家意见最终确定了职业院校学生数字智商测评框架要素。

1.数字信息认知层

数字信息认知层是个体对数字世界及其相关概念的内在认知水平。皮亚杰的认知发生论认为心智和思维起源于主体的动作,而动作的本质是个体受外在环境影响下在大脑内部进行的同化与顺应,顺应的目的在于保持个体与环境的和谐(皮亚杰,1981)。有学者据此构建包括学科知识、问题解决、学科思维三层次的(教学)目标结构模型,并提出知识附属于思维,思维的结构与能力水平决定着知识的结构与水平,思维是人处理知识的高阶能力阶段(李艺,钟柏昌,2015)。国际教育技术学会(ISTE)将计算思维视作智能时代不同群体皆应具备的关键思维能力(于颖,谢仕兴,2020)。范建丽和张新平(2022)将数智知识与技能、人机协同思维等作为数智时代教师数智胜任力模型的核心要素。我国《职业院校数字校园规范》中认为信息感知、应用与安全意识、信息知识与技能、计算思维等是提升职业院校学生信息化专业思维与职业能力,成为合格数字公民的重要保障(教育部,2020)。可见在相关文献和政策文件中,信息知识、信息意识、人机协作思维、计算思维等常作为数智时代个人能力框架的核心。由此将数字信息认知层划分为数字信息知识,数字信息意识、人机协作思维与计算思维四个维度(见表1)。数字信息知识彰显个人对数字环境中数据信息相关概念、基本理论性知识和方法性知识的掌握程度;数字信息意识反映了职业院校学生对数字信息知识性质的看法与态度,是对数字世界生存必要性的认知及进行数字生存可能性的衡量;人机协作思维和计算思维的水平则体现了职业院校学生利用数字技术进行问题解决与数字生存实践活动的质量。职业院校学生对数字环境中数据信息知识的获取与掌握是培养数字信息意识、人机协作思维、计算思维,进行数字世界生存的知识基础;同时,数字世界生存活动过程需要通过数字信息意识、人机协作思维和计算思维来调用原有的知识并借助数字技术促进问题解决与数字世界生存。

表1 职业院校学生数字智商数字信息认知层要素

2.数字世界生存层

霍华德·加德纳提出“智能情境性”和“智能分布”的概念,从智能在个体学习、工作和生活中的发展过程来阐释外部环境和人际交互对智能发展的重要性(曾晓洁,2001)。“智能情境性”强调智能的培育不能够脱离其学习、生活与工作的环境;“智能分布”则强调智能分布于人身体之外周围的客观存在,包括与其相关的人、工具、技术和符号系统等,需要通过人际交互、人机交互等方式来逐渐内化为个体的经验或技能。美国新媒体教育联盟(NMC)将面向学生生活和学习的数字素养框架划分为通用素养、创新素养和跨学科素养(张春华,韩世梅,白晓晶,2019);联合国教科文组织在参考“欧盟数字素养框架”基础上制定的“全球数字素养框架”,增添了软件操作、设备操作技能及个人职业发展相关的能力层级,以增强其实践性和普适应用性(吕建强,许艳丽,2020)。英国《基础数字技能框架(2018年修订版)》中首次引入生活技能和工作技能维度,以适应数字时代成人数字技能教育发展新需求(谢仕兴,张钰,于颖,2023)。英国联合信息委员会发布的数字素养能力框架中将数字学习、学习技能、职业与身份管理列为数字时代所必备的技能(JISC, 2018)。可见,数字化软硬件设备操作技能、数字化职业与数字化学习相关技能的掌握与应用对个人发展至关重要,生活场景、教育场所、工作环境都是职业院校学生数字智商培养的源泉。因此,根据人自身对于数字化软硬件设备操作掌握的熟悉程度和主体参与实践活动的不同将数字世界生存层细化为数字化通用技能、数字化学习技能、数字化生活技能和数字化职业技能四个维度(见表2)。

表2 职业院校学生数字智商数字世界生存层要素

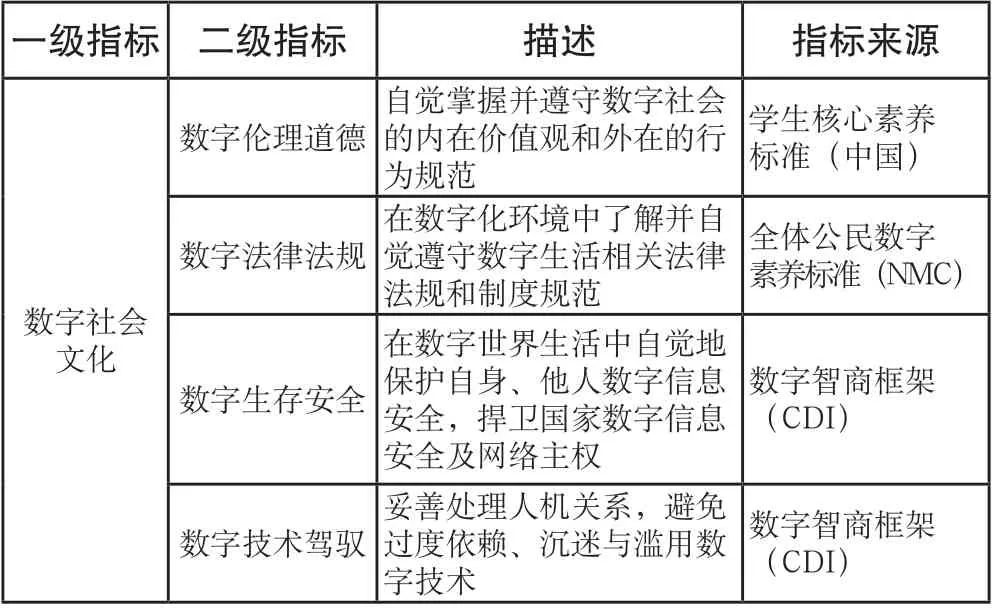

3.数字社会文化层

数字社会文化层细分为数字伦理道德、数字法律法规、数字生存安全和数字技术驾驭四个维度,(见表3)。个人在数字环境中应安全、合理地使用数字技术,充分发挥数字技术的正向功能,助力自身生存与发展,不能过度依赖或沉迷数字技术。该层次即是数字智商测评框架中对待数字技术态度与价值取向方面的具体表现。徐英瑾(2021)将认知科学领域及人类生物学意义上的“具身性”理论观点引用到伦理学领域,认为伦理学规范的内容很大程度上是由作为伦理主体的人类的肉体特征所塑造的,人作为自然存在与社会存在的统一体,其行为除了受到生物学因素的制约外,还会受到来自外部社会——文化因素的影响与制约(如文化、宗教、政治意识形态、法律法规),文化对个人行为的重塑方向必须是“生物学上可能的”。我国于2016年发布的面向国内全体学生的核心素养以文化基础、自主发展和社会参与为三大核心,“文化基础”强调学生的发展应根植于民族文化的土壤;“自主发展”代表了管理自身生活和学习,实现自我价值的取向与能力;“社会参与”彰显了学生踏入社会所应遵守的现代道德与行为准则要求(林崇德,2017)。数字法律法规、数字伦理道德即是职业院校学生正确利用数字技术参与社会性交互所必须遵守的规范与道义,一方面需根植于我国文化制度、伦理道德与法律法规的特有土壤,另一方面也是检验职业院校学生对我国数字技术相关法律法规、伦理道德等了解与认同的程度,集中表现了数智时代在社会层面维护自身网络信息安全及承担社会责任的核心素养要求。CDI发布的数字智能框架将数字安全管理与平衡、健康使用数字技术列为八大核心能力之一(祝智庭,徐欢云,胡小勇,2020)。马克·布朗(2018)认为一方面应该掌握数字时代生活、学习和工作所必备的具体技能,另一方面不能忽视现有数字素养的变革性与发展性,应该重视发展批判性数字素养,以有意义和有益的方式使用数字技术的通用数字技能。数字技术驾驭和数字生存安全是职业院校学生在个人层面对待数字技术的态度与价值取向,需要职业院校学生正确使用数字技术并确保数字软硬件设备安全与信息安全,主动防范个人、他人及国家网络安全风险等。集中体现了在个人层面正确运用数字技术保护自身、他人在数字生存中的信息安全,捍卫国家信息安全的具体要求。

表3 职业院校学生数字智商数字社会文化层要素

四、应用德尔菲法确定职业院校学生数字智商测评框架

(一)研究方法与专家基本情况

1.研究方法

为保证测评指标的科学性、客观性和适用性,本研究将初步建构的一级、二级和根据一级、二级指标内涵和外延设计的三级指标作为问卷题项,编制了《职业院校学生数字智商的构成要素专家咨询问卷》,先后进行了两轮专家意见征询。

2.专家基本情况

第一轮共发放专家咨询问卷14份,回收有效问卷14份,回收率100%。为确保专家咨询结果的可靠性,研究采用专家权威程度系数Cr对专家征询的可靠性进行分析,Cr值取决于专家熟悉程度系数Cs与判断依据系数Ca,当Cr大于0.7时,说明信度较高;第二轮再次向第一轮的14位专家发放修订后的问卷,专家权威程度系数Cr=0.771(Cr0.7),表明专家咨询结果的可信度较高(见上页表4)。

表4 专家背景介绍

(二)职业院校学生数字智商测评框架指标修订

1.测评框架指标的统计分析方法

在运用德尔菲法过程中,通常用肯德尔系数(W)和变异系数(Cv)来表示专家意见的协调程度。测评要素的变异系数愈小、协调系数愈趋近于1,则表明专家对该测评要素的协调程度愈高。变异系数(Cv)的计算公式为:,其中,Cvj表示第j个指标的变异系数,表示第j个指标的标准差,表示第j个指标的平均值。本研究认为,某一测评要素的Cv值小于等于0.2,则该要素的专家意见协调程度契合研究要求。本文采用平均值()表示测评指标的重要性和适宜度。如第j 个要素的均值,其中N 表示专家数量,Cij表示第i 个专家对第j个要素的打分值。在重要性方面,划分为非常重要、重要、不确定、不重要、非常不重要五个等级,相应量化为5、4、3、2、1的方式统一录入。若某一指标的重要性程度高于4.0分,则认为该指标重要性和适宜度高,符合指标建设要求。

2.测评框架指标的修订

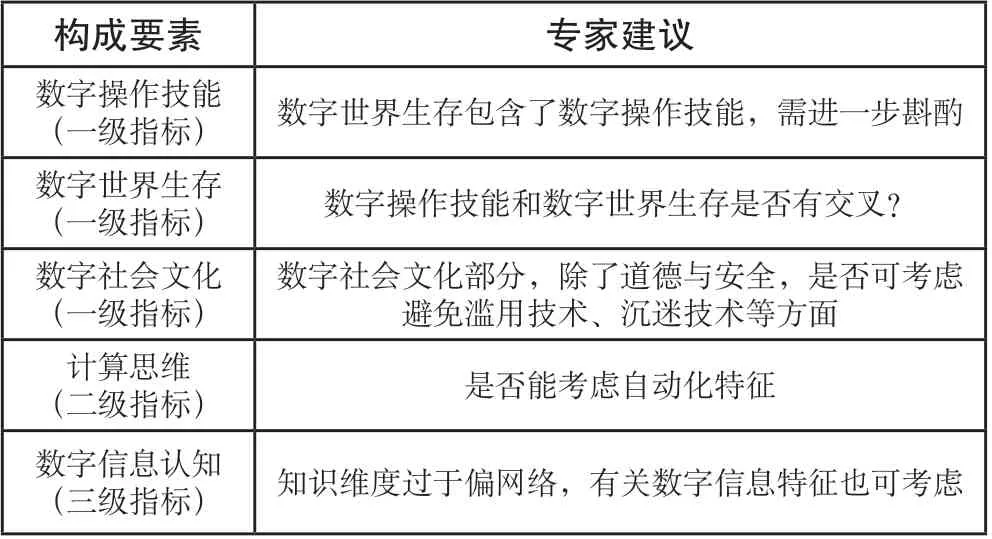

在第一轮问卷征询前采用的是数字信息认知、数字操作技能、数字世界生存和数字社会文化4个一级指标、13项二级指标、52项三级指标。根据专家的修改意见,如表5所示,我们对初始测评指标进行了一些迭代和修正:一是将数字信息认知、数字操作技能、数字世界生存和数字社会文化4个一级指标整合为数字信息认知、数字世界生存和数字社会文化3个一级指标;二是将原本数字操作技能一级指标删除,其数字通用技能和数字技术驾驭分别纳入数字世界生存和数字社会文化维度,删除了数字化专业技能;三是在计算思维部分新增添了自动化特征并重新描述;四是针对数字技术驾驭部分重新阐释了避免数字技术滥用、防止沉迷等内容;五是删减了观察点中专家咨询平均值在4.0在以下的测评指标。

表5 专家修订建议统计表

(三)职业院校学生数字智商测评框架指标确定

将第一轮专家意见修订后的测评指标重新编成问卷进行第二轮专家意见征询,最终确定的职业院校学生的数字智商测评框架要素包括3个一级指标、12项二级指标和50项三级指标,具体结果见表6。

表6 职业院校学生数字智商测评框架

通过上表可知,第二轮专家咨询重要性平均值均不低于4.0,各项要素的变异系数Cv0.2,无其他修改意见,表明修改后的测评要素适宜性较强,能够较为完整地体现职业院校学生数字智商水平。尤其数字信息认知和数字世界生存一级指标的平均值均在4.6以上,数字生存安全层的三级指标均值皆在4.6以上,表明咨询专家较为认可该层次测评要素,能够凸显职业院校学生对数字技术的批判性与敏锐性认知,彰显数字智商测评要素的特色。

五、结果与讨论

数字智商是数智时代劳动力数字化生存能力的综合表征,职业院校学生的数字智商水平是衡量其数字生存能力的重要指标,然而职业院校学生数字智商的测评与提升是一项复杂的系统性工作。本研究仅围绕“职业院校学生数字智商测评框架如何建构”这个核心问题展开,首先通过对相关文献的整理和分析,理清了数字智商的发展历程并明确界定了职业院校学生数字智商的内涵,其次运用具身认知理论建构了职业院校学生数字智商测评框架,之后结合相关素养框架内容并经过两轮的专家征询最终确定职业院校学生数字智商测评框架要素,包括3个一级指标、12个二级指标、50项三级指标。

尽管研究者尝试建立本土化的数字智商测评框架,尽可能地在设置指标时充分彰显职业院校学生的特点,但由于研究者自身能力与可获取的专家资源有限,研究成果可能存在不足。譬如,最终确定的测评框架指标具有较强的通用性和推广性,绝大多数指标亦适用于普通高等院校的学生,仅在数字化职业技能部分与职业院校学生较为契合,但也表明职业院校学生和普通高等院校学生都是数智时代的劳动力,数字智商作为数智时代劳动力生存能力的综合表征,并未改变其本质和基本规律。此外,职业院校学生数字智商测评框架的构建是数字智商评估的基础,经过了两轮专家意见征询,因而该测评框架具有一定的科学性,这对于下一步依托项目所开展的职业院校学生数字智商测评工具的开发与应用工作具有积极借鉴意义。