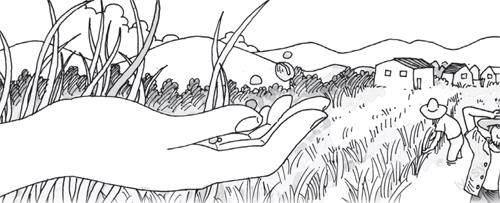

钟情种子

2023-11-16张丽钧

张丽钧

喜歡繁体字“种”的写法——“禾”加“重”,禾之能重(重复)者,为“种”。一粒麦子,若不落在地里死去,仍旧是一粒;若死了,就结出许多籽粒来。

单位聘请的园丁是一位地道的“庄稼把式”。那天,他在春阳下撒播油菜花籽,边播种边自语:“有钱买种,无钱买苗哇!”我好奇地问他为什么。他回答说:“从种到苗,不光要看老天爷的脸色,还要看土地爷的脸色,更要看种子的心劲儿大小。”我恍悟。仿佛是要印证他的话,我仔细点数了格桑花、旱金莲、虞美人的种子,在花盆里播下。若干天后,有嫩芽破土,点数那稀稀拉拉的小苗时,忍不住服膺地一再点头——果真被那位老园丁言中了呀。

相比于购买成年植株而言,我以为播种更为有趣。那见证了盆中物从死到生、从小到大、从弱到强的人儿,对生命的体悟亦随之丰富起来、细腻起来,甚至跟着那植物,自己也重生了一回。

我朋友张玉江,是一名水稻研究专家。他得意地告诉我说,有一种名叫“黑条宽膈飞虱”的稻田害虫就是他首次发现的,所以,此害虫的拉丁文名称中含有他的姓“zhang”。我跟他开玩笑说:“让一种虫虫随了你的姓,你真是牛翻天了!”

就是这个张玉江,曾送给我一小袋他种植的大米。怕我不珍惜,郑重嘱我道:“这一粒粒的,可都是稻种啊,金不换的,你可要用心吃!”结果,我吃得太用心了——煮粥的时候,舍不得全用“张氏稻种”,只掺一小把;吃的时候,试图靠舌尖区分哪粒是普通大米、哪粒是“金不换”,吃得这个辛苦啊!一想到自己吃的本是可以掀起“千重浪”的珍贵稻种,竟有一种卸不掉的压力。因而,当玉江再次表示要送我“稻种”的时候,我断然拒绝了。

种子,是个神圣的词。非籽粒中之特别卓异者、幸运者不可以成为种子。傲慢的忽略,如影随形地跟定每一颗可能成为种子的籽粒。土地的呼唤再急切,也抵不过亿万个焦灼的味蕾对它念诵的魔咒。

季羡林先生写的《清塘荷韵》让人百读不厌——他朝燕园的池塘里投下五六颗洪湖莲子,但那莲子狠心地辜负了他。两年了,他已将心交付绝望。可到了第三年,忽见水面浮起伶仃的几片荷叶;第四年,那荷叶惊人地扩展蔓延,且开出了绝不同于燕园其他荷花的“红艳耀目”的、“十六个复瓣”的荷花!面对朋友“季荷”的赐名,老先生的欣悦是不可言喻的。“难道我这个人将以荷而传吗?”他如是问。我知道,这问中是满满的自得、满满的自矜。

想那洪湖莲子,究竟是怀抱了怎样一个不死的愿望,方能在沉寂了一千多个日子之后慢慢醒来?它定然于小小的心中,藏匿了一颗暖暖的太阳,自我照耀着,在黑色的淤泥中泅渡,不挣脱不甘休。

美国作家凯伊·麦克格拉什在其《歌唱的种子》中讲过这样一个在达尼人中流传甚广的故事:鸟和蛇曾经有过一场战争,决定人类是同鸟一样会死去,还是同蛇一样蜕皮永生。鸟赢了战争,所以决定了人类会死亡,而不是永生。但是,达尼人认为,人又绝不同于其他动物——人有灵魂。人的灵魂在心脏附近,它有一个好听的名字,叫“歌唱的种子”。“歌唱的种子”是人与人之间联结的纽带,假如族群中一个人“歌唱的种子”死去,那族群中所有“歌唱的种子”就会受到伤害。

你心脏旁那颗“歌唱的种子”还好吗?即使心脏停跳了,你“歌唱的种子”也依然可以无恙的呀。古人云:“薪尽火传。”那超越了柴薪得以传继的,不就是“火之种子”吗?

埋没,是一个让种子们欢呼雀跃的词吧?太多的生命惊悚地拒斥着黄土,唯有种子,相思般地苦念着春泥。那就让它在春泥中隐身吧,让它娓娓告诉你,什么叫向死而生。

(摘自《玫瑰从来不慌张》,北京联合出版公司,稻荷前图)