从社会身体到“社会态”身体

2023-11-16刘钒冉华

刘钒 冉华

【摘要】在身体传播的实践中,社会性从未缺席,数字交往者的主体性只有通过社会身体才得以持存。文章从社会身体的基本面向出发,以阿瑟·弗兰克的身体行动观为逻辑起点,结合社交媒体平台的身体呈现现象,建构了数字时代 “社会态”身体的理论内涵与框架。文章认为 ,“社会态”身体的理论意涵由两部分构成:其一是作为社会空间人际交往媒介的物质性身体质态,其二是受到数字文化规范形塑的视觉性身体形态。在社交媒体环境中,图像是身体表征的普遍载体,揭示出身体、技术与文化的勾连,“社会态”身体以社会身体为基石,呈现出“镜像态”“交际态”“规训态”的三维特征。“社会态”身体的理论建构为身体研究开启了新的视角,并强调了数字空间中身体属人的主体性原则。

【关键词】身体 社会身体 “社会态” 媒介化

【中图分类号】G206 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2023)7-072-09

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2023.7.011

网络交往中的身体是社会身体,通过现实身体的表征嵌入,只有作为社会个体的身体在场,交往者属人的现实主体性才得以持存。[1]作为社会实践的传播,从未脱离身体——在新技术激发的身体变革中,社会性是身体传播的本源,尽管现象学中关于身体存在的思想并未真正进入传播学的研究视野,但移动互联网时代的技术具身性为我们打开了身体传播研究的契机。[2]数字空间中的智能身体连接了多层社会关系网,成为社会文化重组的融合性媒介。[3]技术哲学家伊德认为,现代技术的转化功能将身体所不能感知的经验转化为图像,全方位地渗透人的身体经验,实现知觉的转化,[4]因而,图像是观察技术嵌入具身关系的重要场域。本文以网络空间中的身体呈现为起点,重点考察在线交往的主体如何通过技术形塑社会身体,依据身体社会学的基本面向建构“社会态”身体的理论框架,提出数字环境中“社会态”身体的概念,以期为传播学的身体研究提供新的理论视角。

西方社会有关身体词汇的区分,来源于长期以来人们对身心二元论的坚持,当身体与心灵被分隔开,身体只能指代肉躯。《牛津英语词典》将人或动物的由物质结构框架组成的有机实体定义为身体,[5]由此可见物质性仍是身体的基础特征。英文中的“flesh”意指血肉躯体组成的带有欲望属性的身体,“sama”指由细胞构成的有机属性的身体,“corpse”则强调个体的物质形体。[6]在古典社会学的理论中,有关身体的研究就是基于身心二元的中心思想发展起来的。正因为古典社会学长期秉承着笛卡尔身心二元对立的思想,身体始终未被真正纳入其研究视野。

随着时代的发展,学者们在对逻各斯中心主义的反思中破除了身心二元对立的法则,在对日常生活中活生生的身体进行研究阐释的基础上,身体的主体性地位被重新唤回,如梅洛-庞蒂所言,20世纪的身体与精神的界限变得模糊,人的生命以身体为基础,因此生命既是身体的也是精神的。[7]随着学者们对身体概念的修正和深化,身心合一的身体研究成为社会科学的主流。20世纪80年代后,身体回归社会科学的主流,身体社会学的形成重新强调了身体的重要性。

本文提出的“社会态”身体是基于社会身体提出的身体概念,一方面意指身体交往中的社会性,另一方面指涉身体形态呈现的视觉性,这两方面的属性都与身体社会学中的主流思想——社会建构的身体观紧密相连。因此,本文将集中回溯社会身体的源流与发展,从对身体社会学的基础面向的梳理中,形成“社会态”身体的理论建构。

一、身体的社会化建构

目前,身体社会学视域下的大部分研究,均秉持社会建构的身体观,认为身体是社会制度以及文化建构的结果。“社会态”身体以社会身体为前提,因此在“社会态”身体的理论建构中,以身体社会学的基础理论为支撑。身体社会学一方面从宏观层面考察了身体的社会生产,即权力、制度对身体的管控;另一方面则从微观层面考察了身体的社会实践,即文化、符号对身体行动的影响。[8]本节将厘清身体社会学中最具代表性的理论面向,为“社会态”身体的建构奠定理论基石。

1. 日常实践中的身体互动

根据戈夫曼的社会学理论,身体的表演是一种控制他人看到现实的能力,并可以用它来提高地位、权力或自由,而社会存在就是在身体的互动中,通过不同场景和表演策略表现出的无限丰富的维度。[9](5-12)在戈夫曼看来,社会角色是个体与世界关系在身体上的表现。戈夫曼描述社会的组织生活,从演员的表演方式开始,身体的设定是与生俱来的:社会情境提供一个自然剧场,所有的身体展示都在这里进行并被观看。[10]身体是表现力的基础,它不断地产生关于社会成员的信息,自我产生于情境的定义,取决于社会的认可,是根据所产生的言语和体裁共同构建的。

在“演出”期间,演员们必须保持热情,脸是社交建构的媒介,同时又是“一件仪式上的精致物件”,呈现出一定的神圣艺术性。在社会情境中,要有一个清晰的、一致的和公认的社会实在,通过身体的表述来建立社会生活的基础。各种境况必须通过表情交流、符号交流来建构,而不只是依赖简单的自我界定,因此表演是必要的,而印象管理的作用是防止其他因素的干扰,保障社会互动有序进行。戈夫曼认为,互动中的表演常常呈现出理想化的景观,从社会流动的角度来看,大多数等级社会中都存在对高阶层的理想化以及低阶层向上流动的抱负。[9](30)如库利所言,“向世界展现我们自己更好的或理想一面的普遍冲动,在各种职业和阶层中都有着井然有序的表现形式,都存在着某种程度的虚饰或伪装,尽管大多数情况下其成员对此并无意识”。 [11]

社会现实的符號维度强调身体在互动过程中产生的符号被识别和识别的解读方式:“而在一个社会中,没有一个人可能有能力运用整个社会习语,甚至是它的一个主要部分,然而每个人都会有一些相同的知识、身体符号和词汇。事实上,理解一个共同的身体习语是一个把个人的集合称为社会的原因。”[12]身体习语是一种规范化的话语,社会中人的行为会根据社会关系传递的信息和一定的社会规则做出反应。身体是社会烙印的承载方式,通过身体习语个体的社会属性得以彰显。基于此,戈夫曼详细论述了人们如何进行身体的管理与控制:社会记忆通过无意识的、前反思性的身体操练进入身体并内化于心,这样的体化记忆代代相传并形成了社会的秩序。[13]

2. 社会文化中的身体资本

布尔迪厄延展了马克思关于阶级、劳动和资本的论述,但布尔迪厄的理论更侧重于社会文化与身体体现的探究。布尔迪厄的理论以社会生活中的日常环境为背景,以阶级和物质基础为框架,从身体的惯习、身体的品味以及身体的社会地位这三个层面进行了社会学的研究。布尔迪厄认为,惯习是人们在社会环境中形成的认知结构的反应系统,人在社会化的过程中会形成符合其阶级的行为模式,并在相应的社会情景中表现出秩序性的反馈,因此个体的很多动机及行为都来源于惯习。[14]费瑟斯通描述了布尔迪厄的阶级立场:社会并不是被一种产生共同文化的主导意识形态所维系,相反,品位获得了霸权和认可,不同的阶级追求的品位反映了他们的特殊地位,这是由文化资本的类型和数量决定的。[15]身体品位的背后其实也藏着个体所拥有的资本权重和资本总量,资本不仅只有可以兑换为货币的经济资本、连接人脉资源的社会资本,还有体现个人价值、品位和知识的文化资本,因为看上去自然化的身体品位也表征着个体对事物的倾向偏好以及判断态度,更体现了个体所累积和承袭的文化资本。事实上惯习和品位也有很大一部分来源于身体的社会位置,身体地位的背后是一种特定的价值观以及一种社会结构的再生产,在这个过程中,身体的能动性为惯习和品位提供了空间,需要个体付出劳动和学习才能养成。身体的品位、惯习与社会地位互相关联,品位既是阶级自然化的体现,也是个体社会地位的诠释。

作为马克思阶级理论的补充,布尔迪厄的身体品位观从微观上探究了身体的阶级体现。工人阶级的身体被布爾迪厄视作为劳动生产的工具和机器,而上层阶级的身体则被看作一种可以被规划、管理和展示的有机体。在阶级的划分中,文化资本成为有力的竞争筹码,社会中的阶级博弈已不仅体现在马克思理论中的实体经济生产中,更体现为文化资本中的符号权力斗争。

3. 权力规训下的身体秩序

米歇尔·福柯的思想以身体为主轴,他认为社会中各种形式的权力控制和塑造着身体,实现了身体的再生产与认同,而这个过程的实现得益于全景敞视主义式的管理机构,[16]因此身体是一种书写社会现实的文本。福柯认为,包括学校、工厂、军队等在内的机构都可以监督和指导个人行为,这些机构组织以人道主义和科学主义的外衣渗透进人们的日常生活,其背后也隐藏着支配形式和统治动机,在赋予人权力的同时制定了严格的身体标准和服从方式,以此来保障社会秩序。[17]在《性经验史》一书中,福柯认为纪律确保了身体的顺从与有益,从个体的身体规训可以延展到对群体的管控。现代权力取代了前现代权力对生命的管控,不同于前现代权力对死亡的强力控制,现代的生物权力通过解剖政治和生物政治实现管理:解剖政治教育和约束身体,让个体变得有用而温顺,生物政治用政治形式管理生命的繁衍。[18]对资本主义的发展来说,生物政治是不可或缺的,肩负着训练身体和调节人口的统治任务。事实上,女性主义、消费主义等思想都深受福柯的权力规训理论影响,福柯在权力理论中探讨的身体与话语的压迫正暗示着性别研究中男女不平等问题的根源,而消费主义中对身体美的追求其实也是权力建构的结果。

从福柯的权力理论出发,很多社会学家立足身体提供了多维的研究视角。如20世纪90年代,身体社会学发展的驱动人物英国社会学家布莱恩·特纳提出了身体秩序理论。在特纳的著作中,他积极研究了社会文化身体话语的发展,讨论了厌食症、性别化的身体、消费以及先天后天关系等现象。[19](36-50)基于对霍布斯经典秩序问题的批判,特纳认为社会系统需要解决以下四个层面的身体问题:人口的再生产问题、关于身体欲望的约束问题、人口的空间调控问题及社会中身体的形态问题。特纳认为从人口历时再生产来看,晚婚和父权约束可以有效地控制人口秩序问题;从人口的空间来看,随着人口数量的增长,卢梭表现出对恐旷症的担忧,而对人口空间的调控还有赖于全景敞视;从身体内部层面看,韦伯提倡的苦行主义可以约束欲望,那些不认同只有结婚生子才能过上健康生活的女性们可能面临歇斯底里;从身体外部层面看,戈夫曼关注了身体在社会中呈现的外部表征,而厌食症则是身体管理的产物。特纳发展了福柯的权力理论,并将已有的身体理论进行了类型化梳理,相较于福柯,其将研究重心放在了对生物性身体的关注上,其身体秩序理论主要探讨了性与人口调控的相关问题,但却并未解释社会系统对应的差异,因此更倾向于一种静滞的历史性思考。

二、能动性的挖掘:身体行动观的形成

加拿大社会学家阿瑟·弗兰克在身体社会学的基础理论之上,提出了一个既有独创性又有分析性的框架——身体行动理论,探究身体与人的行动之间的关系。弗兰克认为,身体社会学的重点不是在身体之前对制度进行理论化,而是从身体开始对制度进行理论化。生物性的身体在为人提供行动能力的同时也对人产生了约束,而身体作为媒介在与他人和社会进行互动时,应解决四个层面的问题:控制、欲望、自我的关联性以及与他人的关联性。[20](37-102)根据对以上四个层面的回应,弗兰克总结了社会身体的四种质态类型:“镜像态”身体、“交际态”身体、“规训态”身体以及“支配态”身体,通过运用以上四种身体类型,个体将通过行动完成社会身体的塑造。

对于“镜像态”身体来说,行动的中介是消费,其模式是百货商店。在“镜像态”身体世界里,投射和内射是无缝互惠的。身体是一元的,因为世界上没有任何东西挑战它自身的意识。弗兰克对“镜像态”身体的阐释主要呼应了消费主义中的身体观。

对于“交际态”身体来说,行动中介可以粗略地称为认知,其模式可以是共享叙事、舞蹈、照顾病人以及公共仪式等。在自我关联的维度上,自律的身体与自身分离。身体通过分离成为工具,沿着完美的主轴创造身体。身体与自我的联系不再是镜像,而是一种实现——通过一种不再被制度和话语占有的身体来呈现生活的变化,递归性地产生自我。身体继续在制度和话语中形成,但它们成为身体表达的中介。

对于“规训态”的身体来说,严密组织化就是行动的中介,其模式是合理化的禁欲式秩序;在控制方面,受规训的身体通过其组织使自身具有可预测性。只要遵循组织规则身体就是可预测的,因此可预测性既是组织化的中介也是组织化的结果。“规训态”身体以一种超越自然的状态对身体进行秩序化,身体脱离了外在表现与社会进行互动,呈现出身体的工具性特征。

对于“支配态”身体来说,行动的中介是力量,其模式是战争。身体的行动表现为强力的冲突与对抗,不属于社会身体的常态且与本研究的主体内容无关,因此在本文的“社会态”身体的构成维度中不考虑“支配态”身体。行动问题的维度、身体活动的类型和典型中介如图1所示。

总体来看,在弗兰克的身体观中,肉身性是不争的事实,也是对社会建构身体论的有力补充,身体的意指与社会发展之间有着紧密的关联。弗兰克的身体研究从主体出发,不再局限于对社会理论的抽象性概述,而是从个体身体的行动模式出发,综合考虑社会结构与身体能动性之间的关系,为解决具体的社会系统问题奠定了重要的理论基础。弗兰克的身体观中的“镜像态”“交际态”“规训态”呼应了本文提出的“社会态”身体的关键内涵——身体交往的社会性以及身体形态的视觉性。因此本文将把“镜像态”身体、“交际态”身体、“规训态”身体作为“社会态”身体构成的三个维度。

三、“社会态”身体的理论模型

身体社会学颠覆了逻各斯中心主义的立场,检讨了长久以来身心二元对立的主流思想,从某种程度上来说,身体社会学的出现是对身体在社会科学研究领域长期缺席的反思。在身体社会学的研究中,建构主义的身体观成为理论的主流,学者们从权力规训、日常实践、社会文化等维度探讨了身体的秩序、互动以及阶级问题,重新将身体纳入社会学研究的主流视野中。“社会态”身体依托于身体社会学的理论基础,加拿大社会学家约翰·奥尼尔认为,人们基于身体构想社会,同时也通过社会来构想身体——自我与社会的关系基于人类身体结构及形态,而人类身体也是社会关系以及制度的投射,[21]因此身体与社会互相作用和影响,再次强调了身体的“社会态”属性。

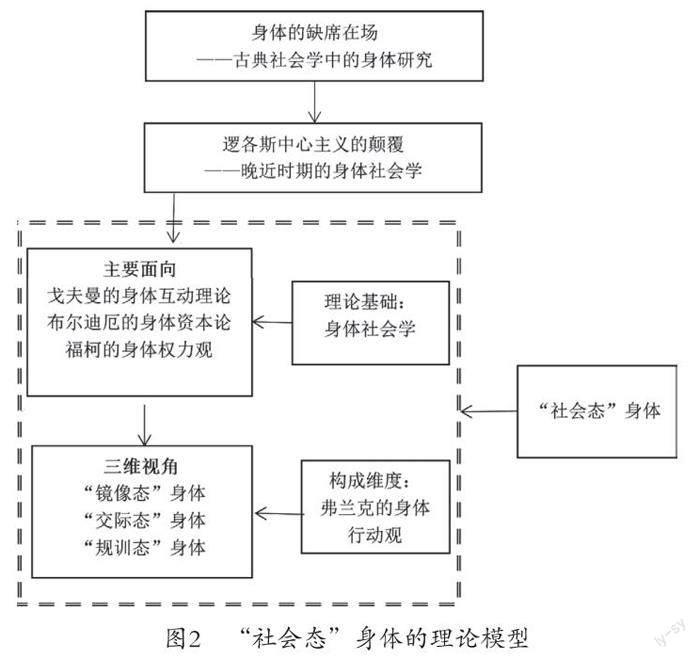

如上文所述,弗兰克的身体行动理论将社会身体划分为“镜像态”“交际态”“规训态”以及“支配态”四种质态,融合了身体的结构与行动模式,聚焦宏观的社会结构与微观身体的能动性之间的关系。身体行动理论自下而上地把握社会对身体的作用以及身体行动对社会的建构,将身体置于行动者与结构关注的中心,[8]是对社会建构论身体观的有力补充。“镜像态”“交际态”“规训态”“支配态”分别对应于商品消费、社会交往、制度管理、战争对抗的语境中,[20](48-54)为“社会态”身体的构成提供了维度。从“镜像态”“交际态”“规训态”这三个维度出发,本文聚焦当下的社交媒体语境,探讨技术环境中的身体建构,依据相关理论,建立了“社会态”身体的理论模型(见图2)。

通过回溯相关理论,可建构本文的分析框架——以身体社会学关注的秩序身体、互动身体、阶级身体为理论基础,从身体的“镜像态”“交际态”“规训态”维度出发,探讨身体在社交媒体环境中的“社会态”形塑。与身体理论的谱系研究不同,本文将身体问题研究置于当前数字技术的大背景中,以期在理论和经验层面上作出新的研究贡献。

四、物质性与视觉性:数字空间中的“社会态”身体

在社会科学的研究中,身体被划分为自然身体与社会身体,[19](326-327)自然身体向社会身体转变的过程就是人的社会化。[22]本节提及的自然身体与社会身体,依据社会学研究中的自然主义与社会建构主义观点划分——自然身体通常指肉身的物理性状态,而社会身体则是建构主义观点认为的受到社会形塑的身体。身体的肉身存在是自然态的本源,也是身体进行实践活动的前提,人的五官、体型、神韵都是自然予以回馈的结果,身体机能的运转有赖于自然身体器官的作用,因此从源头看,身体是生物性存在的自然之物,躯体的属性和规律则是人类自然进化的证明。自然的身体具有生物的相似性,人类身体拥有普遍形成的身体部件和结构,在自然环境中满足适应性的需求。自然的身體通过生理机能表现,马斯洛需求理论中最底层的就是生理需要层次,人们对食物、水分、空气、睡眠、性的需要就是自然状态下身体不可或缺的基本需求,身体的自然属性让人们必须遵守自然规律和自然界的天然法则。

值得注意的是,身体并不独立存在于世界,因此身体不仅仅表现为自然质态,更是社会化的产物。身体在社会中充当了重要的交流媒介,身体在生产、消费的过程中都形成了特有的实践路径,因此,生物属性的身体在社会环境中便有了社会化的存在方式。身体的自然属性与社会属性之间,有着不间断的意义交换并不断强化彼此,作为原始的自然身体总是被社会范畴进行经验的修正和框定。也正是由于这些社会范畴,自然态身体才能以一种特殊的社会存在形式为人们所知晓,因此自然的身体感知世界的方式是被社会身体所限制的。[23]身体是社会文化表征的载体,社会中的主要规制、等级以及形而上学的约定都在身体语言中得以强化,身体社会学的研究认为,身体不仅仅是肉身的原始呈现,更是作为人的社会化生成,在人际交往过程中不断转化和表现为社会化身体的状态。正如人类学家马塞尔·莫斯所言,人的身体经过身体技术实现文化符号的转化,而这种身体技术则教会了人们如何在社会情境中使用自我的身体。[24]

当前,鲜有研究对“社会态”身体进行探讨,既有的概念阐释大多将“社会态”身体与社会身体等同,而事实上“态”应表征的是一种物质性与视觉性相结合的呈现,因此本文提出的关键概念——“社会态”身体有两层主要意涵:一是作为社会空间人际交往媒介的物质性身体质态;二是受到数字文化规范形塑的视觉性身体形态。

从“社会态”身体的物质性交往功能来看,身体是社会发展、人际联结的重要媒介。在现代传播技术产生以前,身体作为信息传播的重要介质,在人的交往中发挥了巨大作用。身体是人类栖居的场所,也是人们最原始和自然的技术工具。身体就是人们内在的自然体现,也是存在、感知和行动的媒介。我们通过表情来体现情绪的喜怒哀乐,通过肢体来进行劳动、产生联结。身体不只是社会场域中的客观存在,更是一种反映意识维度的肉身表现。作为意识的载体,身体实现了多种形式的体验,也是经验活动和感知的起点。人际互动的实质是对身体行动的把握,面部表情、声音、手势、姿势都能反映出个体在行为中的意象、思想与参与度,因此在人际交往中理解他人就是一种涉身的社会实践。[25]

从身体存在的维度看,梅洛-庞蒂以左手摸右手为例,说明了身体在现象学意义上的主客体关系——身体感知既是主体也是客体,而身体官能通过知觉体验感受世界,因此身体本身成为媒介。身体是灵与肉统一的感觉器官,各部分相互连接的知觉系统;身体也是表达的媒介,是氛围、情绪和感受的共振体;身体更是自然与社会关系的反映,世俗的准则和自然的态度以不同方式呈现在人的身体上。梅洛-庞蒂将意识、运动技能和思维统一视为身体运动,将三者交织在一起引导人们进入并习惯世界,在身体的社会性习得中,周遭的世界会发生变化,并呈现出不同的含义。

从社会化的角度看,身体是大脑的载体,也是在视觉、听觉、行为等方面起重要作用的功能性媒介,身体的生物性发展在社会文化环境的决定性影响下发生——婴儿出生时大脑半球的大小是成人的三分之一,而出生后的成熟显著增加了神经网络以及脑体积。社会生活中所有的经历、感知和与环境的互动都会改变神经元的结构,人类只有在与社会环境不断接触时,其激活的神经元才能被选择和保存,而这种经验选择过程将在身体中一直持续。[26]社会学家霍尔的空间关系理论认为,社会关系空间中身体的前提是生物性身体,人存在的基础是身体的存在,身体对外界的感知模式也关联着社会身体的关系空间。[27]在原始社会,人们通过双手双脚来获取自然资源,从而维持生计,随着社会的发展,人们通过使用工具、发明技术来解放身体。德国哲学家恩斯特·卡普的“器官投影”学说认为,技术在人类的社会生产中发展,作为身体器官乃至人类整体的延伸,与人类实践、社会发展共同进步、相辅相成。[28]由此可见,在社会发展的各个阶段都离不开身体这样一种原初性的“物质”媒介。

从“社会态”身体的视觉性呈现来看,数字空间中的身体形态受到流行文化规范的约束,身体最终表现出的视觉形态是多方力量斗争的结果。以现实社会为参照,个体在社会化过程中形成的性别观念即是身体的视觉性体现,性特征是区分身体的自然标识,而服饰、体态则可以作为评断性别的社会性尺度,男性与女性身体的性别视觉划分,是典型的社会建构的产物——人们通常认为裙子是女性的专属、瘦弱是女性身体的特质,而西服、强壮的身体则应是男性的特征。身体在社会语境中基于自然属性呈现出社会形塑的形态,在现代视觉机制的作用下,衍生出特有的身体视觉经验——身体既是视觉的母体也是被视觉凝视的客体,拥有感官功能的身体内化了外界对身体形态建立的标准,在严密的依存逻辑中,身体成为自我视觉体验以及主体认知世界的中介。[29]“社会态”身体也展现了现代数字消费对身体形态的塑造,身体的外显形象彰显着消费和算法文化的视觉逻辑,铭刻着技术书写与商品化的紧密联结。在当代社会,身体凭借视觉形态获取身份与价值,一方面可以认为被长期压抑的身体在现代文化的数字展演中获得了解放,而不可忽视的另一方面则是,身体在超载的视觉呈现中引发了新的危机。因此,“社会态”身体的视觉性,是数字时代重新理解身体的一个重要维度。

“社会态”身体是一个多元维度的丛体,在当今时代,自然环境、时空生产、技术媒介都参与到了身体建构的进程中。对“社会态”身体的研究,可以让人们窥见身体是如何被权力关系、社会制度所形塑的,也可以呈现身体如何通过能动性和创造性,实现对自我的建构。因此,本文中的“社会态”并不是对立于自然身体的存在,而是在自然身体基础之上的社会身体,既是受到权力控制的客体,也是充满活力的主体。

五、社交媒体环境下身体的“社会态”形塑

在“技术再现身体”的时代,图像成为一种普遍载体,扩大了身体形象在公共领域的回响,身体在数字环境中显现出媒介化的表征:图像是身体媒介化存在的依据,人们通过图像来呈现自我,媒介中的身体就是自我的化身。图像揭示了身体与技术之间的关联,自我图像中的信息通过技术设备被捕捉,并在网络平台上得到共享。不在场的身體形成了一种话语社交模式,在通过互联网连接和组建的缘趣社群中,人们将自我的身体作为媒介,进行主观体验并参与各类情境。自我图像体现了身体主体与内容信息之间的互动,身体就是内容,内容也在表达身体,反映了麦克卢汉媒介观中“媒介即信息”的洞见。

在虚拟环境中,媒介技术作为对自我的拓展实现了身体的缺席在场,呼应了先前学者的研究——当今世界年轻一代的互联网用户没有区分在线和离线,社交网络是他们为观众表演的特殊舞台,用来表现和构建自我。[30]数字技术围绕身体对原始的自我进行改造,人们通过技术手段实现了身体的理想化展演。随着数字技术对日常生活的渗透,媒介化的身体替代肉身实现了人际的交往与联结——身体作为一种原初性的媒介联通了人类社会,而技术则通过对身体的替代性延伸革新了人际交往的模式。

在社交媒体环境中,图像不仅是一种特定的摄影产出,还应被视为一种将自我与数字技术紧密联系的标志性实践,身体的呈现更多的是为了分享而不是回忆。为适应技术平台的运作逻辑,数字空间中的媒介化身体呈现出表演性、情境性以及公开性三重特征。表演性是自我呈现的核心,凸显了身体的理想化建构以及自我、技术、受众之间的交流。技术改变了自我对身体的塑造方式,为媒介环境中的身体表演助力。社交媒体平台的身体表演并不孤立进行,通常发生在特定的场景之中,因此情境性是媒介化身体的第二个特征。情境性凸显了身体与空间的数字化勾连,社交媒体平台中的自我图像通过“标签”与“打卡”传播,通过主体与场景之间的互动进行身份展演。公开性则表现为自我图像发布之后,人们遵循社交媒体平台的传播逻辑,侧重于个人影响力、公众形象以及公众感知的管理,通过转发、评论和点赞的数量来表现个体的受欢迎程度。[31]在图像的制作过程中,自我通过剪辑与拼贴叙事,来监控身体在公共空间中的象征意义。

身体媒介化的表征基于数字技术而显现——通过图像呈现的数字实践,关于自我的话语得以呈现,表现得到解读。身体数据已成为数字空间中共享自我的重要组成部分,技术逻辑驱动的自我呈现为研究提供了可视化的线索,身体的媒介化表征为理解数字技术发展、自我建构、人际互动等提供了一个全新的视角。自我图像可以反映社会、技术和经济结构,以及自我与这些结构之间的关系。[32]社交媒体平台中的身体呈现实质上是一种“社会态”的身体建构。“社会态”身体以“镜像态”“交际态”“规训态”三个关键维度为依托,在数字空间中完成了自我对身体的塑造。

从“镜像态”身体的建构来看,以图像交往为主导的网络平台鼓励着用户积极呈现自我。得益于数字技术以及智能移动终端的革新,摄影融入了人们的日常生活,社交媒体用户可以随时随地记录自我并上传到数字空间。在媒介技术革新的影响下,自我通过摄影创作完成了数字化的描绘,并在身体图像中呈现出理想化样态:人们通过蒙太奇式的图像剪辑与拼贴,完成身体的理想叙事,在美颜滤镜的辅助下轻松建构出仿真的身体形象。尤其与现实生活中的自我呈现相比,身体形象的数字化建构变得更为可控,人们借助数字技术实现了身体的理想展演。理想呈现的背后,实质上是消费语境的“镜像态”投射。人们在镜像中一方面反复确保自己有能力吸引或打动他人,另一方面则焦虑地寻找可能会影响外观的瑕疵。平台本身成为映射自我的镜面,如拉什所说:我们所有人,不管是“演员”还是“观众”,都生活在镜像的包围之中。[33]社交媒体环境中的身体被消费文化缠绕,个体在新媒介话语中寻找身体缺陷和衰败的迹象。身体在媒介技术与资本的深度开采下,成为生产和消费的新场域,[34]消费主义的文化宣传让人们长期认真地审视身体,对身体的自恋式关注让自我图像的展演成为理所应当。在狂欢式的拥趸中,身体通过图像呈现投射出理想身体的镜像,被消费文化浸染的数字居民,完成了标准化的自我拓殖。对关注进行收编的理想身体,重塑了社会关系中的话语权力,拥有理想身体形象的主体成为平台的话语领袖。

从“交际态”身体建构的维度出发,多样化的技术手段让自我身体的呈现具备创作性的标识,人们通过图像勾勒出个性化的数字形象,并通过在线空间的数字互动与他者共同建构自我身份。身体图像的实践体现了一种互动的社会文化结构,这种结构不仅涉及身体呈现者,还涉及情景空间、社交媒体平台和受众,在网络文化中,数字图像为了共享而制作和呈现。在新技术的影响下,对自我身体呈现的理解发生了转变:此前,个人照片导向过去、锚定记忆,而在当下的社交媒体平台,摄影的物质基础已经从光化学转变为数字代码和电子信号,身体的呈现也不再局限于特定类型的技术,照片可以通过网络与在线观众共享,而身体也在此过程中塑造自我,并与此时此地形成联系。[35]移动设备嵌入身体呈现,凸显了智能终端与人际交流的紧密联系。身体成为社交媒体平台中交际联结的桥梁,人们通过呈现身体拓宽了人际交往的范围,在与他人的数字互动中建构了完整的在线自我。不同于现实空间中肉身交往的社会资本连接,数字环境中的身体基于虚拟的具身互动即可实现身体资本的转化。在技术搭建的公共空间中,身份基于身体图像进行彰显和区隔。为了迎合社交媒体平台中的流行文化,用户用于表达自我身份的媒介形象,在技术的辅助下实现了功用性的塑造。身体与自我身份形成了“液态化”的特征,新媒体环境中的人际交往展现出全新的面貌。

在“規训态”身体建构层面,社交媒体平台中的性别展演为审视身体秩序的建构提供了着眼点。在现实空间中,生理性别由自然决定,社会性别由文化决定。[36]社会性别立足于男女之间的非生物性差异——个体的文化社会角色、心理定义等,是两性所承担角色关系的社会结构。在数字空间中,身体依然无法逃离社会文化秩序的规训,但在技术的赋权下实现了身体抵抗的展演。在自我描绘中可以观察到,人们对性别和肖像惯例的批判立场,一些越轨的身体呈现破坏了隐藏的霸权文化规范。[37]技术凸显了身体的能动性,看似是对传统身体秩序的重构,其实算法权力隐藏的秩序重新建构了数字身体的“规训态”。数字环境缓和了现代社会个体化意识与传统身体道德之间的矛盾,存在于虚拟空间中的身体被算法重新刻画,数字化的身体打破了社会身体的原有秩序,在一定程度上实现了对固有社会规范的抵抗,但技术在赋权的同时也带来了算法对身体的程式化编写。依赖于数字技术呈现的身体,已经成为被媒介技术优化的数字图像,从某种意义上说,图像就是我们的身体。现实空间被技术平移到数字环境中,打着真实旗号呈现的身体景观,充其量是一种仿真的展演。真实变得廉价——人们可以轻松地塑造虚拟化身来维持平台互动,身体的稳定性被逐渐消解。长此以往,身体对真实世界的感知将被拟像体验所取代,被技术模糊了环境边界的身体呈现出陌生化的态势。从自我图像呈现到技术形塑的身体,算法权力进一步固化了“规训态”身体的结构与秩序。

结语

身体是社会的缩影,人类总是围绕自我身体来构造社会,并通过身体来表达身份和定位;身体也是内部与外部世界的纽带,为人际沟通和社会交往建立桥梁;身体作为一个意义表征的中介,在人的社会化的过程中体现着个体的自然选择和价值取向。社会的发展为身体表达搭建了广阔舞台,对自我身体的关注与呈现,成为现代性的重要标识。随着数字技术的发展,人类在虚拟空间中实现了不在场的具身交往,以图像交际为主导的社交媒体平台,再现了身体的社会意义,因此有必要重新审视数字环境中的身体呈现,为新技术环境下的身体问题提供综合认知与系统性分析框架。

虚拟世界中的主体交往本质上是一种“社会态”的具身互动,在被网络技术激活的身体传播实践中,物质性和视觉性的身体特征应得到学者们的更多关注,如罗布、哈里斯对身体的描述——身体是承担着生物学家进程的天然的肉体的对象。[38]物质性是身体的天然维度,数字环境中的分身、化身或孪生的呈现无不以物质性身体为基础。也正如布莱恩·特纳在《身体与社会》中将身体再现为图像的隐喻,[19](1)图像也揭示出身体中的社会主题,描摹了人们的现代生活。作为新媒体环境中自我表达的焦点,身体图像描述并建构了自我。由此,物质性与视觉性糅合的身体呈现构成了身体与技术、社会的关系性回应。

社交媒体环境中的身体呈现反映了身体的媒介化进程,人们不仅需要关注图像构成的技术维度,更需要观照身体传播实践的社会维度。尽管数字技术已经对身体主体性发出了挑战——在去中心化的开放平台中,主体身份、数据隐私、道德伦理等问题频现,技术隐忧引发了各界关注,但学界在谈论元宇宙、聚焦数字人议题时,也不能掉入技术决定论的窠臼。无论是“镜像态”身体的自我描绘,还是“交际态”身体的资本联结,抑或是“规训态”身体的技术博弈,都是身体主体的社会性体现。身体的“社会态”建构就是数字空间中主体依然属人的理论证明。

参考文献:

[1] 金萍华,芮必峰. “身体在场”:网络交往研究的新视角[J]. 新闻与传播研究,2011(5):12-16,109.

[2] 孙玮. 交流者的身体:传播与在场——意识主体、身体—主体、智能主体的演变[J]. 国际新闻界,2018(12): 83-103.

[3] 孙玮. 传播再造身体[J]. 新闻与写作,2020(11):5-11.

[4] 唐·伊德. 让事物“说话”:后现象学与技术科学[M]. 韩连庆,译. 北京:北京大学出版社,2008:80-92.

[5] Oxford University. Oxford English Dictionary, volumnⅡ[M]. Oxford: Clarendon Press, 1989: 354.

[6] 欧阳灿灿. 欧美身体研究述评[J]. 外国文学评论,2008(2):24-34.

[7] 莫里斯·梅洛-庞蒂. 知觉现象学[M]. 姜志辉,译. 北京:商务印书馆,2001:183-190.

[8] 赵方杜. 身体社会学:理解当代社会的新视阈[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2012,27(4):27-35.

[9] 欧文·戈夫曼. 日常生活中的自我呈现[M]. 冯钢,译. 北京:北京大学出版社,2016.

[10] 兰德尔·柯林斯. 互动仪式链[M]. 林聚任,王鹏,宋丽君,译. 北京:商务印书馆,2012:44-48.

[11] 查尔斯·霍顿·库利. 人类本性与社会秩序[M]. 包凡一,王湲,译. 北京:华夏出版社,1999:352-353.

[12] 欧文·戈夫曼. 公共场所的行为:聚会的社会组织[M]. 何道宽,译. 北京:北京大学出版社,2017:34-36.

[13] 王晴锋. 身体的展演、管理与互动秩序——论欧文·戈夫曼的身体观[J]. 西华大学学报(哲学社会科学版),2019(4):35-42.

[14] 皮埃尔·布迪厄,华康德. 实践与反思:反思社会学导引[M]. 李猛,李康,译. 北京:中央编译出版社,1998:165-171.

[15] Mike Featherstone. Lifestyle and Consumer Culture[J]. Theory Culture & Society, 1987, 4(1): 55-70.

[16] 米歇尔·福柯. 规训与惩罚[M]. 刘北成,杨远婴,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,2003:220-230.

[17] 王晴锋. 福柯与戈夫曼:社会思想之比较研究[J]. 社会科学研究,2019(4):105-112.

[18] 米歇尔·福柯. 性经验史[M]. 佘碧平,译. 上海:上海人民出版社,2002:120-138.

[19] 布莱恩·特纳. 身体与社会[M]. 马海良,赵国新,译. 沈阳:春风文艺出版社,2000.

[20] Mike Featherstone, Mike Hepworth, Turner·B. S. The Body: Social Progress and Cultural Theory[M]. London: Sage Publications, 1991.

[21] 约翰·奥尼尔. 身体形态:现代社会的五种身体[M]. 张旭春,译. 沈阳:春风文艺出版社,1999:1-15.

[22] 齐蔚霞. 广告中的“身体消费”现象研究[J]. 当代传播,2011(4):87-89.

[23] Silverman·M. G. Natural Symbols: Explorations in Cosmology[J]. American Anthropologist, 2010, 73(6): 1293-1295.

[24] 马塞尔·莫斯. 人类学与社会学五讲[M]. 林宗锦,译. 桂林:广西师范大学出版社,2008:88-103.

[25] 余艳青. 作为原初性媒介的身体[J]. 现代传播,2015(1):167-168.

[26] Maggie Zellner. Affective Neuroscience:The Foundations Of Human and Animal Emotions[J]. Neuropsychoanalysis, 2000, 2(2): 272-276.

[27] Edward T. Hall, William Foote Whyte. Intercultural Communication: A Guide to Men of Action[J]. Human Organization, 1960, 19(1): 5-12.

[28] 刘则渊. 马克思和卡普:工程学传统的技术哲学比较[J]. 哲学研究,2002(2):21-27,59.

[29] 张伟. “视觉转向”与身体美学的现代逻辑[J]. 文艺理论研究,2017,37(4):188-195.

[30] Sheth·J. N, Solomon·M. R. Extending the Extended Self in a Digital World[J]. The Journal of Marketing Theory and Practice, 2014, 22(2): 123-132.

[31] José Van Dijck,Poell T. Understanding Social Media Logic[J]. Media & Communication, 2013, 1(1): 2-14.

[32] Altheide·D. L. The Control Narrative of the Internet[J]. Symbolic Interaction, 2011, 27(2): 223-245.

[33] 克里斯托弗·拉什. 自戀主义文化[M]. 陈红雯,吕明,译. 上海:上海译文出版社,2013:31-40.

[34] 奚路阳. 论数字传播时代身体符号的生产与消费——基于消费主义视角[J]. 编辑之友,2022(2):51-55.

[35] Cumiskey·I. K, Hjorth L, et al. Mobile Media Practices, Presence and Politics: The Challenge of Being Seamlessly Mobile[M]. UK: Routledge, 2013: 214-228.

[36] 刘霓. 社会性别——西方女性主义理论的中心概念[J]. 国外社会科学,2001(6):52-57.

[37] Dobson Amy Shields. Laddishness Online[J]. Cultural Studies, 2014(8): 32-164.

[38] 约翰·罗布,奥利弗·J.T.哈里斯. 历史上的身体:从旧石器时代到未来的欧洲[M]. 吴莉苇,译. 上海:格致出版社,2016:361.

作者信息:刘瑀钒(1991— ),男,湖南常德人,博士,湖北大学新闻传播学院讲师、硕士生导师,主要研究方向:媒介发展、新媒体与社会;冉华(1961— ),女,四川遂宁人,武汉大学新闻与传播学院教授、博士生导师,主要研究方向:传播理论。