短视频中乡村符号的“博物馆化”及其成因

2023-11-14李竹筠

李竹筠,龙 伟

〔河南牧业经济学院 文法学院,河南 郑州 450046〕

一、研究缘起

乡村短视频受众总量、响应度持续上升,已成为当前表现乡村形象最重要的媒介形式。短视频对于乡村形象的构建依赖于一系列乡村符号,是否将其置于乡村生产生活肌理中进行处理,产生了乡村符号的“有机化”与“博物馆化”[1]两种不同表现形式。农业社会中自然与社会的紧密联系及根植其上的文化生态系统,构成乡村方言、饮食、器物的组织逻辑与使用情境,相关符号深度依存于乡村生活世界,表现出内在于乡村社会文化之中的“有机性”[2]。与此相反,乡村符号的“博物馆化”则指割裂其与乡村社会的有机联系,对其社会文化背景进行“去脉络化”,进而将其编织入新的时空情境,进行文化内涵、意义结构的“再脉络化”。广义而言,乡村短视频对乡村社会的演述、传播本身即系对乡村社会的“博物馆化”,通过对现实世界“框选”“取样”创造的媒介世界,与普通世界存在本质上的隔离和差异[3]。相较来说,本文所谓“博物馆化”涵意则更为狭义,指涉将具体之物——此处即乡村符号——抽离原有社会文化情境,移植、再造为短视频核心意象与主题的行为。

将物从原本脉络中分离、移转使之成为人类、环境见证物的“博物馆化”过程,重新诠释了物之于人的独特情感特征、文化价值[4]。传播符号学认为,上述现象背后隐藏着特定的社会文化机制、意义生产机制,传、受双方就此进行的互动建构了新的文本意义、文化样态[5],相应,乡村符号的“博物馆化”亦表征着特定社会关系与意义结构的转换。已有的研究指出了短视频中“符号现实”与乡村社会客观现实相背离[6]及乡村符号构建“拟态乡愁”等情况[7],但并未将乡村符号作为研究的核心议题。以下,本文将以笔者长期关注的乡村短视频账号(1)抖音博主“周甜丽 幸福一家人”“杨哥”“大博奶奶(玉霞和解放)”“农家小闹”“土渣倩倩”“老二哥”“萱锅”,快手博主“木易阿伟”。截至2022年9月中旬,上述账号粉丝总量分别为920万、710万、415万、333万、326万、273万、93万、271万。为简便计,正文将对以上博主采用2-4字省称。为中心,就乡村符号“博物馆化”的表现形式、生成机制与可能后果进行分析。

二、乡村符号的“博物馆化”

所谓符号指携带着意义的具体物或具体行为。按照物源与意义种类,符号可以分为自然物、人造物两类,前者指被赋予意义之后的自然物,后者则包括实用意义符号和艺术意义符号,二者皆兼具实用性、意义性,只不过功能重心有所差异[8]。进而言之,符号是人类经验中创造出地方感的重要因素,地方特性依赖于符号的建构和维系[9]。相应地,乡村符号表征着乡村生产场景、生活方式等特定意义讯息,能够为共享这一意义系统的人士捕获。

乡村符号包括乡村人、乡村礼、乡村物、乡村景等不同类型,举凡乡村人民的价值观、民间信仰、民俗风尚以及耕作器具、村落民居、民俗工艺、戏剧表演等均可归入乡村符号体系[10]。如采用符号学分类方式,则多数乡村符号为人造物符号,包括准人造物符号如田园、菜园、家禽家畜等,及典型人造物符号如方言、饮食、器物、村落等。相较来说,单纯的自然物符号数量较少,往往与农事、农时相关联产生意义,如据农时不同,天气被赋予喜雨、喜旱之别,谚语“拿钱难买五月的旱,六月连阴吃饱饭”即表述了六月阴雨的丰收征象(“大博奶奶”2022年6月28日视频)。

部分乡村符号具有多个解释项,解读角度取决于受众特定人生经验。布谷鸟鸣本来是自然物,经过人类经验的中介之后被符号化。依存于田野等景观资源、夏收等生产场景之中,则表征着与乡村社会密切相关的农时节令等信息(详见下文)。一旦脱离乡村自然、人文情境,将其置于传统历史文化脉络体系中,则易于令人联想到“杜鹃啼血”一类文化符号。因此,此类乡村符号可以理解为非通用符号,共享其意义体系者限于具备一定乡村经验的人士。与之相反,多数乡村符号已经被构筑为国人共享的通用性符号,不具乡村经验的受众也能够对其进行赏鉴并获取相似的认知体验。此类符号具有一些共性特征:或直接于自然界中取用原材料,如柴禾、篱笆及藤编、草编等生活器具;或体现前工业时代的手工艺风格,如青砖、粗陶、粗瓷制品。此外,也包括具有特定使用场景与功能的廉价工业品,如混凝土水槽等。城乡之间的生活环境差异和发展“时差”,使得上述产品从未进入或已经退出了城市空间,相关符号兼具乡土感和年代感。因而,乡村符号往往表征着与传统社会、自然界的亲近,以及与城市、现代社会的疏离。

当前,乡村正在经历的“生活革命”大大缩小了城乡之间的差异,也削弱了城、乡的异质化程度。乡村社会中大量出现现代化元素,在居住条件、生活设施、交通工具等层面逐步向城镇靠拢[11]。但乡村短视频对于现代元素的展示极为有限。相反,前现代元素的文化符号被刻意凸显、强化甚至重新移植、再造。如前所述,人造物符号包括实用意义符号和艺术意义符号。一般来说,乡村符号多数应为实用意义符号,实用性大于意义性。乡村符号的“博物馆化”现象则相反,符号并非自然地嵌入生活世界发挥实用功能,而系人为添加的装饰性符号,实用功能极低。如篱笆墙原本兼具围挡、支撑和装饰功能,“大博奶奶”泥土院墙、“农家小闹”混凝土院墙内侧增建的篱笆墙则不具任何实用功能。同样,使用竹笕导水流入粗陶贮水缸营造小型流水景观,成为“大博奶奶”影像中的重要野趣。但在已普遍接驳自来水的乡村,粗陶贮水缸已不复使用。竹笕导水亦非平原地带风物景象,更符合南方盛产毛竹且水资源丰富的特征。“大博奶奶”演示手工磨制豆浆亦嫌突兀(2022年3月19日视频),笨重、低效的传统石磨已被效率更高的半机械化设备取代,家用替代品如料理机之类也已进入寻常乡村人家(“大博奶奶”“周甜丽”2022年8月7日视频)。但在短视频刻意经营之下,这些已经完成历史使命的生产工具,被搬演为脱离传统社会肌理和当下社会脉络的“人造景观”。总之,错置不同时空的物产,成为乡土风味营造的重要手段。

与之类似,在电动车普及的豫东乡村,“杨哥”刻意以脚踏三轮车作为主要出行工具,这一文化符号虽未完全退出乡村历史舞台,但功能强大的替代品已令其存在感大为弱化,相较电动车、燃油车的现代化意象,人力运载工具的前现代化、乡村属性显然更为突出。博主“老二”角色设置为乡间流动收购废品的小贩,一身绿色西服上装搭配红色皮鞋行头,以自行车搭载藤编置物筐作为运载工具。显然,前者刻意迎合受众对于农民审美趣味的想象,后者则为三十年前乡村小贩的作业配置,同样刻意调度了错时性文化符号。就取景地来说,乡村影像亦多选用老旧房屋。“大博奶奶”主要拍摄场地为其祖母的砖泥混建房,即使祖母已迁居楼房多年。“木易阿伟”主要拍摄地老宅,也已因其移居新房而遭废置。“杨哥”住所为集厨房、客餐厅、卧室于一体的蜗居,既缺少院墙、配房,房间陈设布局亦极为简陋,充斥绳编床架、高粱秸皮凉席等元素,并非中年一代乡村家庭的标准配置。总体来说,多数短视频账号展现的生活场所、生活设施的现代化程度均显著低于乡村均值水平。

上述账号简介多使用“记录美好生活”“记录日常生活”之类字样,主题设置的当下性与乡村符号的错时性产生了“博物馆化”的冲突效果。此外,尚有一类细分类型如抖音博主“瓜子(80年代第一人)”“朱立朝回忆屋”,系统搬演1980年代乡村器物、着装、饮食、生活方式,堪称再造了“年代博物馆”。只不过其账号命名与简介均已明确怀旧主题,因而对于乡村符号的跨时空调度更为逻辑自洽,相关视频成为收集、保护、参观过去的更为集中和专业化的“展馆”。

综合上述讨论,短视频中乡村符号的“博物馆化”,意图打造短视频乡村属性的高辨识度与高饱和度,具体表现为乡村符号的重新发明、时空移植与过度运用。乡村符号的跨地域流动,大大强化了其乡村属性,亦不同程度地削减了地域属性。乡村符号的共时性呈现,则使其在年代感与现实感的连续统一体中游移不定。如果说媒介呈现的是相对于真实世界的“拟态世界”,乡村符号的“博物馆化”现象则进一步加剧了“拟态世界”的失真性。

三、乡愁记忆:乡村符号“博物馆化”的认知基础

上述现象在乡村影像账号中并非个例。2021年底爆红的“张同学”,亦被质疑其视频场景并非当下东北乡村真实景象。“牛爱芳的小春花”系更为极端的个案,账号以穷苦乡村夫妻人设斩获千万粉丝后,被曝种田、养牛、砍柴乃至居所、装扮等均涉造假。虽然存在主观故意的差异与表现程度的不同,同类视频均共享相同的制作逻辑:在当下乡村时空环境中植入逝去年代的风物人情,令人产生昨日重现的时空错置之感,本质上均系对乡村符号的“博物馆化”。

“张同学”自述其作品旨在“打捞记忆中的农村细节,记录行将消失的农村景观”[12]。这一创作逻辑下,乡村影像表现的并非现实中的乡村,而是记忆与现实的复合品。博主“大博”亦坦承借影像重现记忆中祖母庭院的形象,红辣椒串、蒜辫、犁铧、竹筐摆挂上墙,已然废弃的黑白电视机被重新启用为拍摄背景,密集堆砌的乡村符号营造出三十年前乡村庭院意象。网友称“黑白电视机是神来之笔”(百度网友“寻梦千驿”),“淳朴、质朴!扑鼻而来的乡村气息”(百度网友“8e69f89”)[13],显示受众对博主意图的认同。简言之,乡愁记忆系博主的创作动机,同时也是受众的阅听动机,关注、点赞、评论等数据信息表明了受众态度。试以评论文本进行分析。

上表所列首条评论为“主文本”评论,亦系该条视频下获赞最高的评论,其余均为与其对话或由其衍生的“子文本”评论,共同组成评论区中一个相对独立的“微社区”。列表可见,该“微社区”主题围绕布谷鸟啼鸣声展开。布谷鸟鸣作为象征符号、触发机制,唤起受众的少时感怀与乡愁记忆。然而,乡愁并非视频主题,视频主要表现主角谋求蹭吃引发的种种笑料。由喜剧影像的边缘性文化符号引发乡愁情愫,表明人们对于景观体验的不同反应取决于其实际心理状态[14]。对于离乡离土受众而言,布谷鸟鸣系意义获取的关键符号,由其触发的乡村记忆解码和再编码过程中,受众重新经验了自身身份的识别塑造,也再一次确认、强化了与乡村世界的情感联系。对于在地乡村人民而言,布谷鸟鸣则系背景甚至噪音,并不具情感价值和审美体验。一者侧重读取布谷鸟鸣的符号意义,一者则无视符号价值仅关注其实物属性,对同一符号的不同解读或者说将其对象化处理的不同分区关系,决定了组构的意义格局与阅听体验的差异[15]。上述现象,说明时空层面的“离场”构成了怀旧的逻辑起点。

记忆理论主张“编码情境效应”,认为复现记忆编码时的情境有助于调动认知对象的记忆资源进行解码,实现记忆的“再现”或“再认”。进而言之,记忆需要某些可以固着的“结晶点”,如象征物、日常物品等作为记忆再现的触发机制[16]。围绕记忆“结晶点”刻意经营乡村符号,对调动受众过去的乡村生活记忆、召唤当下的乡村生活想象至关重要。亲身体验及书籍报刊、广播电视等多种媒介渠道均构成受众乡村认知的来源,因而受众的乡村想象既可能是在地的也可能是去地方化的。由此不难解释,乡村符号同时出现了横的移植和纵的传承:中原特有的盛具葫芦瓢、南方特有的盛具竹筒水勺(“大博奶奶”2022年2月27日、3月17日视频),共同构筑了兼容并包的乡村符号体系。上述符号被重新编织入乡村影像脉络体系的同时被赋予了新的意义,乡村作为与城市相对的意象被进行整体性经验与想象。

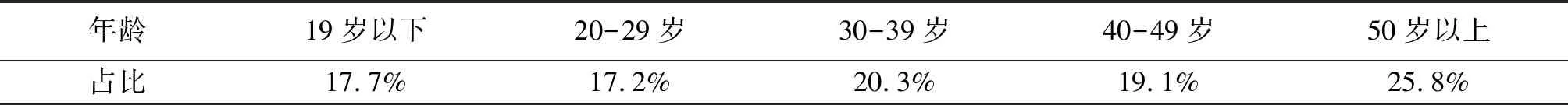

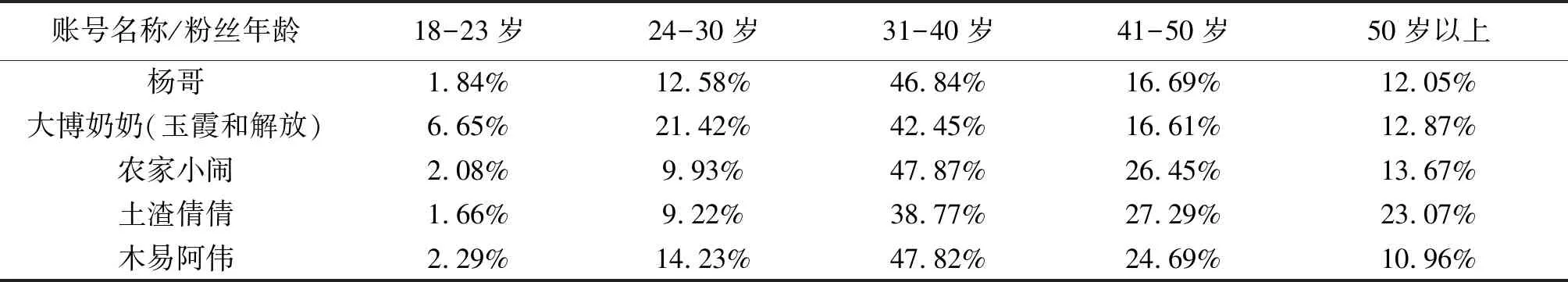

上述分析表明,乡村文化符号被重新编码和展出,取决于其对于受众具有的乡愁记忆意义。对比我国网民年龄结构(表2)与乡村短视频受众年龄结构(表3)可见,乡村短视频主流受众为31-50岁区间,占比六至七成,约为该年龄段网民比例的2倍;其余年龄段受众占比则显著低于同一年龄段网民比例。简言之,70、80后为乡村影像主体受众。统计数据显示,乡村影像博主也以80后居多[17]。对于这部分受众来说,现代元素并非记忆中乡村生活世界的组成部分,将传统乡村元素从过去时代抽绎出来,才能唤起受众熟悉、亲切的阅听感受。另一方面,乡村影像既调取受众记忆资源亦重塑受众的乡村想象,社会场景与文化符号作为怀旧的场所、视觉消费景观,与受众记忆产生了互文性建构[18],进一步强化了乡村元素的符号意义。因此,乡村影像既体现了博主的主动建构行为,亦由受众阅听动机反向塑造,乡村影像成为博主与受众共构之结果。

综上,乡村符号的“博物馆化”呈现形式与博主、受众年龄结构密切相关。70、80年代受众经历了高速城市化进程与乡村社会的巨大变迁,乡愁情感无从寄托,短视频则塑造了一个“幻象异托邦”或“补偿异托邦”[19],使得个体情感记忆有所收检安放。因而,短视频的怀旧意象系博主与受众共识、共谋之结果,共同寻求在碎片化世界中获得一种连续性。然而,怀旧不仅属于个人情感和经验领域,也是一种社会共享与文化驱动的现象,表征着特定社会文化信息与征候。

四、现代性危机与疗愈:乡村符号“博物馆化”的征候

怀旧被消费资本主义予以征用和再创造[20],已成为相关研究的基本共识。乡村符号的“博物馆化”本质上亦系景观化、商业化现象,系补偿受众真实生活的“碎片产物”和“表面化生活”的证明[21]。而将文化符号从原本脉络中剥离,精选其中一组意义进行孤立地解读[22],原本即系大众文化工业的标准作业配置。简言之,对于乡村符号的调度征用系资本操演之结果,资本容忍甚至煽动公众的怀旧感以刺激消费[23],对怀旧情绪进行生产要素化处理并穷尽其价值。

然而,乡村视频的怀旧现象又有其特殊性。近年我国新增城镇人口多数系由乡村迁入,具有不同程度的乡村经验(2)对比第四次与第七次人口普查数据可知,我国城镇人口占比从1990年的26.23%上升至2020年的63.89%,城镇人口总量由2.97亿人增为9.02亿人。。这部分人士又可以区分为两种类型,一类通过教育等渠道实现阶层跃升,成为社会经济地位和心理认同层面的城里人。另一类主要为农民工或新生代农民工群体,在社会、文化层面游离于都市之外,通常借助媒介保持自我与乡土的勾连[24]。受社会地位、城市融入程度等的影响,不同人士的乡愁记忆呈现不同光谱。流动人口往往在身份融入、社会认同层面遭遇危机[25],但又面临“回不去的乡村”和“进不去的城市”双重困境,对寻求精神寄托、纾解情绪压力有着较高需求。已成功融入城市的乡村“移民”亦存在舒缓现实焦虑、寻求情感慰藉的需要。以下评论具有一定代表性。

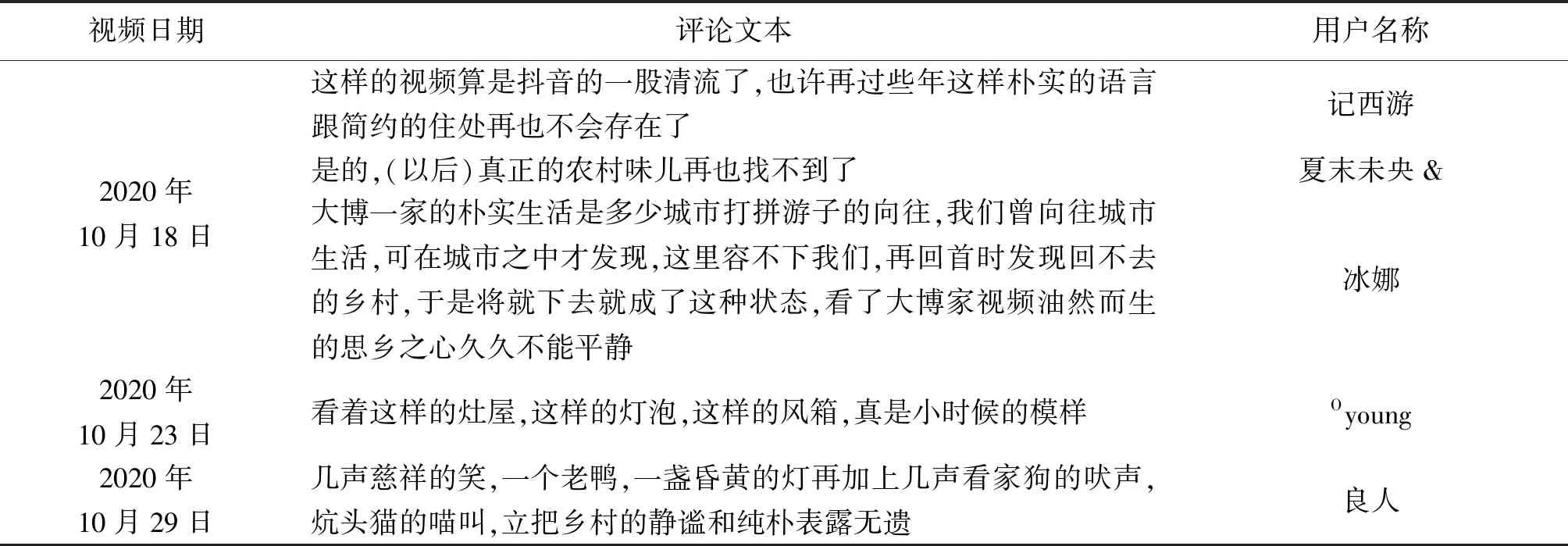

以上评论交织了向往与感怀两种不同维度的情感,向往乡村的淳朴宁静与感怀时光流逝及当下境遇之间互有交缠,只不过各自偏向光谱的不同一端。上表可见,1、2、4、5条评论均指涉乡村社会的前现代化和地方性特征。显然,“农村味儿”指涉已经逝去的记忆中的时代,散落于老屋、老物件、方言土语的意象之中。符号的“分叉衍义”现象在上述评论中并未出现:受众无视了相关符号贫寒、匮乏等的不同解释项,而将纯朴宁静作为主导解释项进行意义读取。第3条评论表明,这一现象源于受众自身境遇,对过去岁月的理想化与城市经历的艰辛、错位感相合并,构成其怀旧情感的基本结构[26]。因而,怀旧系现实环境适应不良的情感反应[27],不同程度地体现着个体当下生存境遇与心理状态。然而,对于这一挫折性处境与情感境遇,个体不应自负其责。高度分化的现代社会制造了自我主导的假象[28],一切个体问题仍应追溯至社会根源。短视频受众特殊的身份经历,使其在现代社会普遍的“异化”体验之外,又携带了跨域生存和城乡流动带来的创伤性情感体验,后者尤其意味着户籍制度、社会保障、社区建设等相关政策体系尚存优化空间[29],个体承担了社会体制未及纾解的问题,也相应承担了其情绪代价。

怀旧的过去导向属性,决定了怀旧是对现代、历史和进步的时间概念的反叛[30]。人类一直在寻找当下现实世界的替代物,只不过由于未来的不可信、不可控,这一替代物由面向未来的乌托邦转为面向过去的“逆托邦”[31]。简言之,怀旧是想象过去、现在与未来的方式,不同要素的排列顺序与权重通过怀旧程序被重新调整编排。因而,怀旧虽然不以回到过去为核心诉求,但其对于过去的向往表明过去往往富含当下社会问题的应对要素。表1、表4可见受众对于乡村社会的想象大致分为几个层面:其一,物质生活极为单纯。较之现代消费社会物质的极大丰富,传统乡村社会的低度欲求水平降低了供需之间的紧张感,幸福指数反而得以维持在水准之上;其二,社会分工卷入度较低,相较现代生活缺乏变化,但也舒缓了紧张和焦虑感;其三,自然依赖性较高、社会依赖性较低,与自然风物、家禽家畜、时令节气等更为亲近。显然,受众对于乡村社会的记忆与想象同真实乡村社会颇有出入,但与乡村影像内容若合符节。如果不把“拟态乡村”与真实乡村的比对作为分析对象,而将问题聚焦于短视频重新想象、组织过去与现在的逻辑,对于相关问题的认识将更深入本质。如前所述,怀旧并不以回到过去为核心诉求,但过去富含的某些要素经由怀旧程序的涵容提取,为受众进行反身性思考提供了契机,乡村社会的亲自然性、低物欲化为受众提供了身心修复的可能方案。

表1 “杨哥”2020年6月12日视频评论文本示例

表2 我国网民年龄结构

表3 乡村短视频账号粉丝年龄结构

表4 “大博奶奶”视频评论文本示例

中国文化的基本特性即乡土中国和乡土社会[32],乡土社会特征正是传统文化的基本特征。就此而言,对于传统乡村社会的怀恋,根本上体现了从传统文化中寻求救赎的努力。乡村影像选择性放大乡村社会部分特质、进行去脉络化呈现的深层原因,恰恰说明本土传统抚慰人心、精神疗愈的功用。本土传统生态文明、和谐共生等的思想,能够有效抵抗发展主义逻辑及“加速社会”“风险社会”后遗症。对于现代文明伴生的系统性社会危机,亦有望通过发掘传统观念寻求替代性解决方案。由此,传统社会的生活方式、价值观念、人生智慧获得重新体认,其内在的合理性具有了被激活和重新应用的当下意义。

综上,短视频对于乡村形象的选择性表现、跨时空重构本身并非病征,而是社会文化机制的一个征候,体现了现代性危机及跨域生存、城乡流动的群体经验下,博主与受众对其创伤性情感体验寻求纾解与修复的努力。乡村社会与传统文化的高度同构性,使得乡愁内含于对传统文化的怀旧之中,作为社会文化“工具箱”以及现代文化“镜像”,传统文化提示着受众进行自我观照与反身性思考。由此,传统文化不仅起到抚慰人心的作用,也寄寓了更为合理和多样的发展可能。

五、结语

本文分析了乡村符号的基本类型、“博物馆化”呈现形式及其成因。乡村符号的“博物馆化”重现了受众的乡愁记忆,表征了受众借由怀旧寻求治愈的心理。现代性危机及跨域生存、城乡流动带来的创伤性情感体验,是受众怀旧心理的深层基础,亦构成“博物馆化”现象的深层社会文化动力机制。因此,在社会共享与文化驱动的怀旧需求之下,乡村短视频的主旨并非如实呈现乡村社会,而是对乡村社会核心元素进行重新组织演示。通过参与人们对过去经验的记忆,塑造了人们对当下乡村乃至更为广阔的社会生活的想象。作为重新想象过去、现在与未来的方式,乡村符号的“博物馆化”体现了传、受主体向传统文化寻求疗愈的努力,亦表明本土传统蕴含应对现代性危机的丰富资源与巨大潜能。