以文化自觉为导向的城市建设与规划史课程思政教学探索

2023-11-12张虹

张 虹

(1.福建理工大学 建筑与城乡规划学院,福建 福州 350018;2.澳门城市大学 创新设计学院,澳门 999078)

2016 年12 月习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的重要讲话,可以认为是“课程思政”的总源头[1]。2018 年习近平总书记在北京大学的师生座谈会上提出:“践行课程思政应遵循立德树人,为课程思政注入强大活力”[2]。为深入贯彻习近平总书记关于全国教育大会的精神,2020年6 月教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》以全面推进高校课程思政建设,从立德树人、提高人才培养质量、科学设计思政课程教学体系、结合专业特点推进思政课程建设等方面提出了指导性建议,这在我国高校教育与思想政治相结合的道路上具有里程碑意义。近几年,国内学者们围绕课程思政开展了大量实践与研究,截至2022年4月,在中国知网上以“课程思政”为主题搜索期刊论文已达到23 151篇,囊括了文、史、哲、理、工、农、医等所有学科,主要研究方向大致包括课程思政的基本内涵和功能定位、课程思政与思政课程的关系、课程思政的基本原则、课程思政呈现的问题、课程思政设计及实施路径等方面[3]。课程思政是以课程为基础,在知识传授中彰显价值引领,因此深化课程思政建设是实现“同向同行”机制的重要手段[4-5],结合专业特点推进课程思政建设,是实现课程与教学创新的重要手段,也仍将是未来课程思政建设的重点[6-7]。

习近平总书记反复强调重视历史、研究历史、借鉴历史的重要性[8],中国著名考古学家夏鼐先生也曾提出中国文明起源的三大标志为文字、青铜器和城市[9],因此,研究城市的起源与发展是认识中国文明的重要途径。面对新时代中国城乡建设与发展,为国家培养具有扎实专业基础和良好的专业素质,以及形成正确的历史观和价值观的城乡规划人才是高校教师的光荣使命。专业教师队伍围绕城乡规划原理课程、城市建设史课程、城市设计课程等开展了相关课程思政研究[10-12],其中城市建设史课程思政研究主要以中国古代城市建设史为主,但结合融合中外城市建设与规划思想史进行课程思政研究的较少。因此,本次课程思政教学以城市建设与规划史课程为例,融合中外城市建设史与城市规划思想发展史两大板块内容,从弘扬中华优秀传统文化、提升四个自信、培育工匠精神和建立正确历史观、发展观等视角进行专业课程教育与课程思政建设,引导学生正确看待中西文化差异,积极传承中华优秀传统文化,提升学生国际视野,为新时代中国城乡建设发展培育优秀规划师。

一、城市建设与规划史课程思政的目标

(一) 关于城市建设与规划史课程

城市建设与规划史是福建理工大学城乡规划专业学生10 门核心课程之一,是学科与专业基础必修课,一般安排在第四学期,共计64课时。教学内容包含两部分:一是中外城市建设史;二是中外城市规划思想史。中外城市建设史包括中国古代和近现代城市建设史、国外古代和近现代城市建设史,主要讲述中外各历史时期城市形成与发展的影响因素、典型城市的规划布局特点及其规划手法;城市规划思想史主要讲述世界城市规划思想的发展过程和具有重要影响的城市规划思想。通过本课程的学习,能使学生熟悉城市发展的客观历史规律、世界城市规划的各种模式和城市规划思想,能以正确的历史观、世界观看待中国古今城乡建设与发展,有助于学生以史为鉴,启发其创新性规划思维,并能在后期学习工作中,应用古今中外的优秀城市规划理论来开展实践。

(二) 城市建设与规划史课程思政的目标

在全球化大背景下,如何正确地认识传统文化,并在传统文化基础上建设新的中国文化,是实现中华民族复兴的重要途径[13]。城市建设与规划史课程是城乡规划专业学生认知世界城市发展规律、理解中国传统城市规划思想、把握当代城乡规划思潮的重要窗口,能为后续专业知识和技能的学习夯实基础,是开展课程思政的重要领地。因此,本次城市建设与规划史课程建设融合课程思政元素,确立了以下课程思政目标。

目标1:弘扬中国古代优秀的城乡规划传统和社会主义伟大的革命精神,教育引导学生传承中华文脉,增强“四个自信”。

目标2:深化职业道德教育,激发学生的家国情怀,培养学生精益求精的大国工匠精神,以及强化创新意识和专业素质。

目标3:使学生建立正确的世界观、历史观、大局观和角色观,进而肩负起中华民族伟大复兴的历史使命。

二、城市建设与规划史课程思政的设计与实施

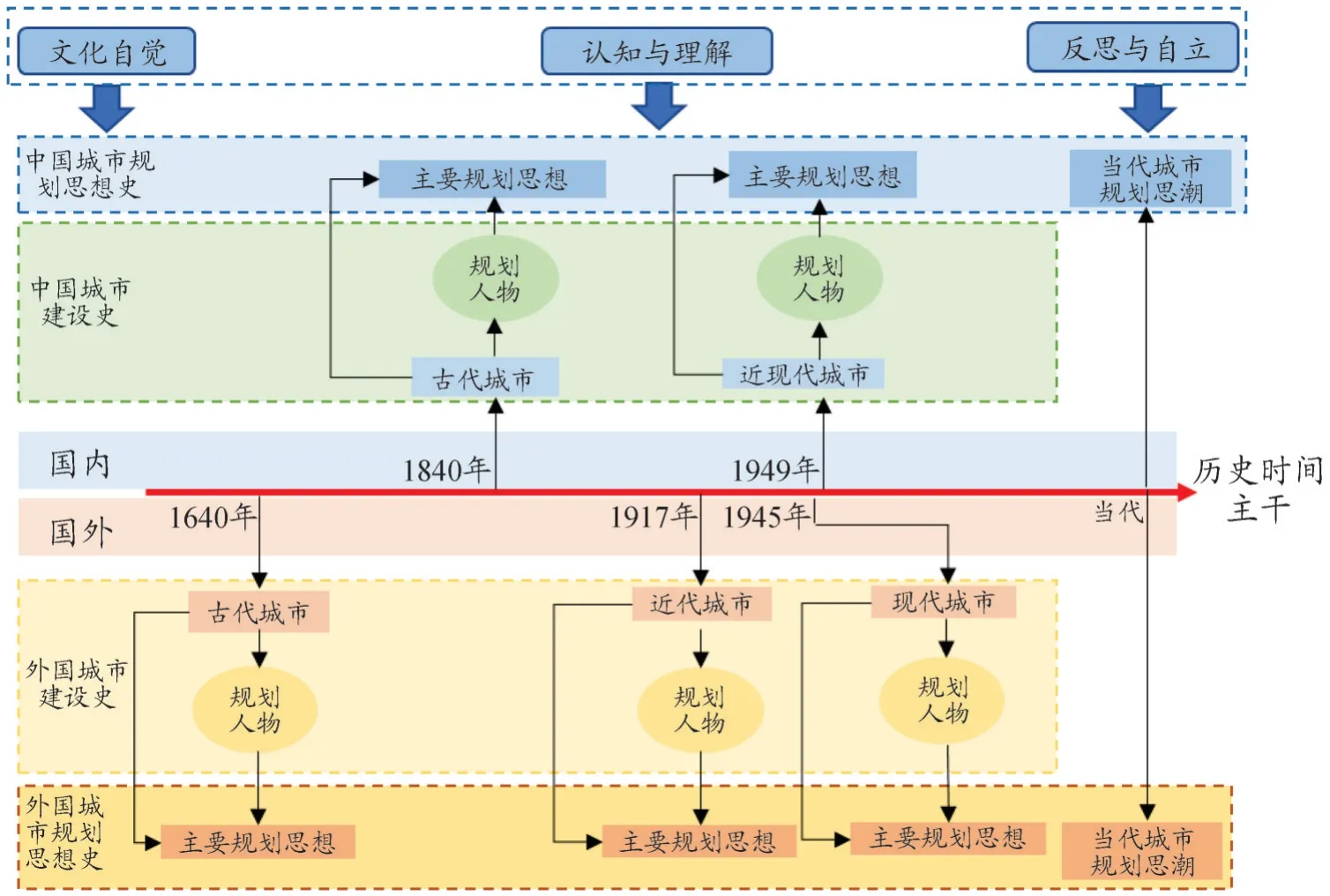

全球化背景下,费孝通先生就重建中国文化自信问题,提出了“文化自觉”的理念,其含义包括真正弄明白中国的文化思想、提炼中华文化精华和学习其他文明的长处等[13]。因此,人们应该对其所处的文化有自知之明,明白它的起源、形成、特色和发展趋势,并通过学习先进的外来思想以增强文化转型的自主能力,该课程的教学意义正符合文化自觉的思想过程。因此,本次课程思政教学设计引入文化自觉思想,建立认知-理解-反思-自立的课程思政教学框架,深入挖掘课程思政元素,搭建以历史脉络为主干,规划人物-城市-规划思想为支系的教学模式,通过课前引导预习、课中授课、研讨互动、作业汇报、课后知识拓展等教学环节,将课程思政元素潜移默化地带入课堂。

(一) 构建以文化自觉为导向的课程思政教学框架

文化自觉思想强调对自我文化的深刻理解为开端,以自我文化、外部文化的反思为过程,以自我文化的再创造为目标。从课程教学内容来看,中外古代、近现代城市建设及其规划思想教学内容符合对文化自觉的理解和反思过程,可为学生后期的再创造奠定基础。因此,结合文化自觉的形成思路,本次课程教学尝试构建认知-理解-反思-自立的课程思政教学框架,以促进学生的文化自觉与历史自觉(图1)。

图1 “文化自觉”为导向的课程思政教学框架

1. 认知

认知是本次课程思政实施的首要环节,该环节通过向学生讲述中国古代城市、近现代城市、国外古代城市和国外近现代城市四部分内容,使学生能够熟知中外各历史时期城市规划建设的特点、规划方法及其所形成的规划思想,并能解读国内外城市建设的异同点。中国古代城市建设可充分展现我国古代辉煌的文明和优秀的传统城市规划思想,近现代城市建设可弘扬中国特色社会主义革命史,同时通过介绍国内外优秀的规划师,可促进学生坚定社会主义道路自信,培育学生的工匠精神,以及激发学生的爱国情怀。

2. 理解

理解建立在认知基础上,通过对国内外典型城市规划案例的学习,结合政治、文化、技术、生态等多元视角,促进学生掌握世界城市形成、发展与演变的基本脉络,建立正确的历史观、世界观、大局观和角色观。课程教学中,通过分析与总结中国古代各历史时期城市规划设计方法及其规划思想,让学生理解极具东方文化内涵的山水空间格局营建思想,进而弘扬中国古代优秀的城市规划传统;通过对西方先进城市规划思想的学习,拓宽学生的国际视野,认清中国当前在全球化发展中的位置,并强调应注意分析、研究与借鉴西方经验,决不能盲目照搬,要做到辩证、科学、理性。

3. 反思

反思是实现文化自觉的重要环节,在课程教学中通过案例教学、课堂讨论等方式引导学生对中外城市发展历程及其规划思想展开辨析。首先,以“中国传统城市规划设计方法如何传承、传承内容是什么”为导向开展教学,引导学生学习和传承中国优秀的传统文化。其次,通过近现代国内外城市建设发展对比分析,让学生认清坚持社会主义道路是中国发展正确方向,以强化道路自信。同时,也应看清当前世界城市规划的主导理论多源于西方,在学习西方先进思想的同时,更应立足中国自身特点,做到西为中用,激发家国情怀。最后,以国内外规划师为榜样,教育学生成为一名合格的规划师所应具备的专业素养、职业操守和个人品格,以强化工匠精神。

4. 自立

自立是文化自觉的最终目标,更是一个需要长期努力的目标。通过讲述中外当代城市规划思想,让学生认清中国在全球化大背景下,城市建设发展正面临着空间同质化、文化同质化等严峻挑战,让学生了解继承与发展中国传统文化的重要性和必要性,创造具有中国特色的城市发展道路仍任重而道远,以激发学生的学习热情与爱国情怀。

(二) 挖掘课程思政元素

本次课程思政元素的挖掘,主要集中在以下几个方面。

(1)文化自信、道路自信与爱国情怀:通过对上古时期中国城市文明的起源与发展介绍,弘扬中华文明;通过对中国古代城市建设史内容的讲授,弘扬中国古代优秀的城市规划思想;通过对近代中国社会的巨大变革和革命根据地城市建设内容的讲授,弘扬革命文化;通过对1949年后中国现代城市化进程的推进和当代中国城乡规划的蓬勃发展内容的讲授,强化中国特色社会主义道路自信,激发学生的爱国情怀。

(2)工匠精神:以国内外各历史时期重要的规划人物为切入点,通过介绍规划人物的生平、职业生涯、规划案例等,让学生准确理解行业精神。解读城乡规划师所应具备的广博知识、坚持不懈的学习态度和一颗为民之生的规划心,强化学生的工匠精神和职业操守。

(3)建立正确的历史观、世界观:通过对世界城市建设和规划思想史的学习,让学生熟悉世界城市发展的客观规律,认清在全球化发展大背景下中国所面临的挑战,意识到中国传统城市规划思想传承的必要性和重要性。学习西方先进科学的城市规划思想,建立正确的世界观和历史观,能在今后的学习工作中,学会古为今用、西为中用。

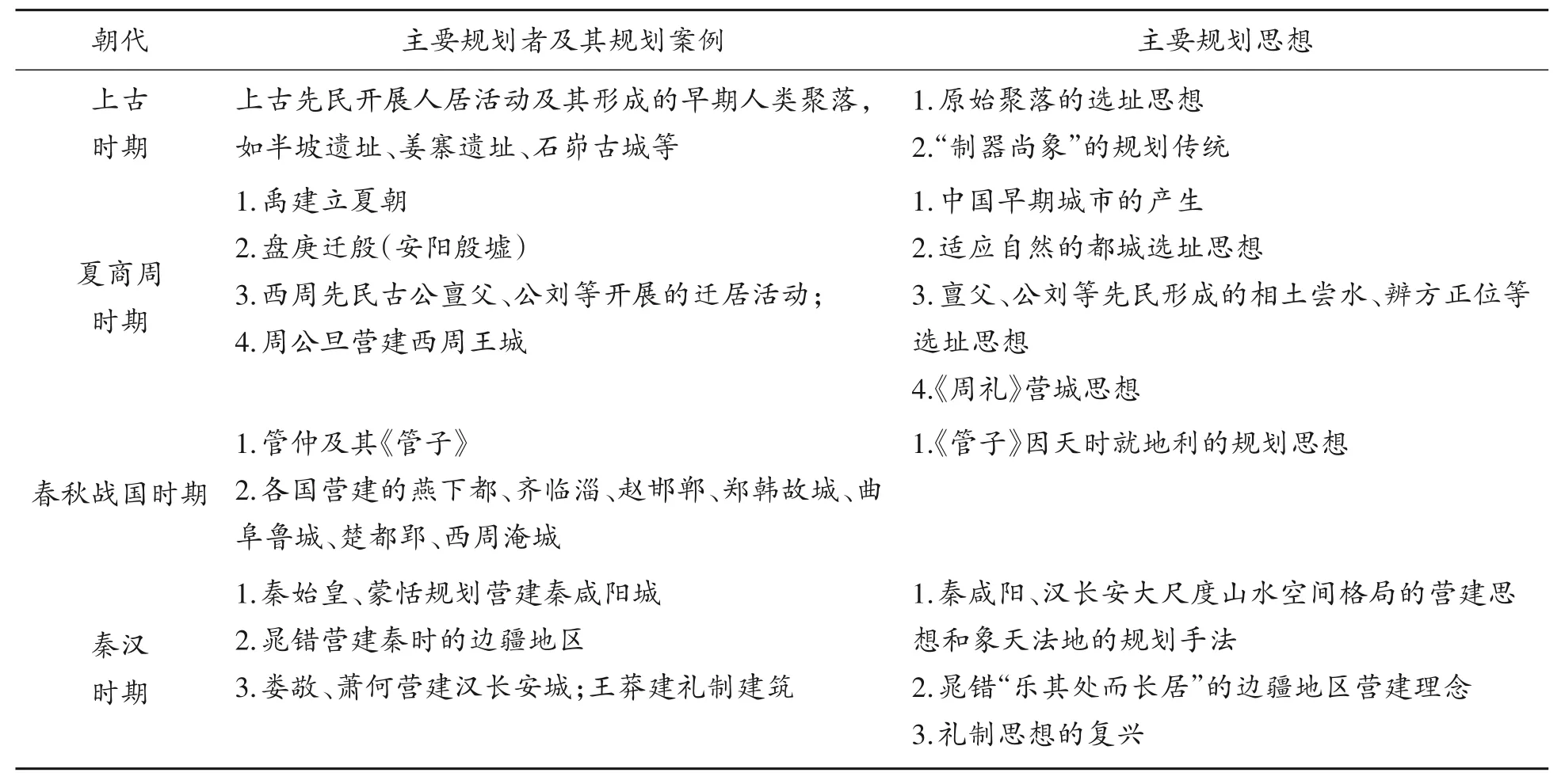

(三) 搭建主干-支系的思政元素融入路径

本次课程思政教学路径以历史时间脉络为主干,以规划人物-城市案例-规划思想为支系,搭建了课程思政元素融入路径(图2)。

图2 主干-枝系的课程思政教学路径

1. 主干

“主干”是指世界城市建设发展时间轴,按照中外历史发展特点,分别对中国和国外城市建设历程进行划分。首先,中国城市建设史的时间主干划分为三部分:古代(1840年以前)、近代(1840年—1949 年)、现代(1949 年以来)[14];国外城市建设史的时间主干分为:古代(1640 年以前)、近代(1640年—1917年)、现代(1917年—1945年)和当代(1945年至今)[15]。

2. 支系

中外城市发展过程中都涌现了一批重要的规划师、建筑师,造就了诸多典型城市规划案例,形成了丰富多样的城乡规划思想,许多规划思想影响至今,为推进城市文明建设发挥了重要作用。本次课程思政以各历史时期典型城市规划案例为载体,以各历史时期重要规划匠人为切入点,从介绍规划人物的生平、职业生涯、主要规划活动,形成规划者-城市-规划思想的教学路径(表1、表2)。对于历史资料未明确指出规划师的案例,则建立城市-规划思想的教学路径,将道路自信、理论自信、制度自信、文化自信和工匠精神等思政点自然融入教学课堂。

表1 中国古代、近现代主要规划人物-城市-规划思想一览表

表2 国外古代、近现代主要规划人物-城市-规划思想一览表

(四) 课程思政融入课堂教学实施案例

以隋唐时期的城市建设和资本主义初期西方城市发展两个教学环节为例,介绍主干-枝系课程思政融入路径,探索案例式、互动式、任务驱动式等多元教学手段在教学组织过程中的应用,进而回应认知-理解-反思-自立的教学框架。

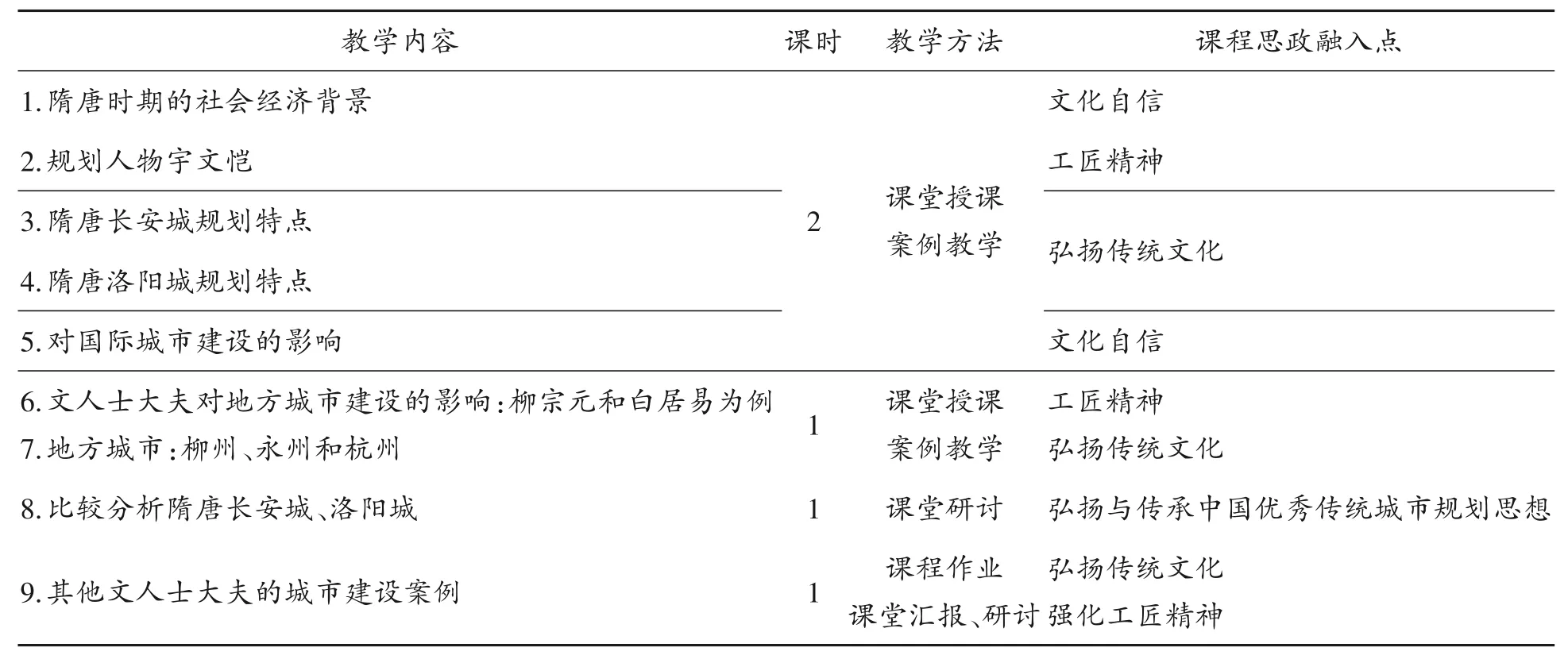

1. 隋唐时期的城市建设

(1)主要教学内容。

该章节教学内容要求学生熟悉隋唐时期的社会经济背景,掌握隋唐时期都城规划特点,了解隋唐时期地方城市建设特点,熟悉隋唐时期的城市建设成就及其对国际城市发展的影响,熟悉隋唐城市营建的主要思想。主要的城市建设案例有隋唐长安城、隋唐洛阳城、日本平城京和平安京,地方城市永州、柳州、杭州等。

(2)搭建规划人物-城市-规划思想的教学路径。

首先,隋唐都城建设,形成宇文恺—隋唐长安城、洛阳城等主要规划思想的教学路径;其次,隋唐地方城市建设,主要介绍文人士大夫对地方城市建设的影响,以柳宗元—永州、柳州—规划思想、白居易—杭州等规划思想为例,让学生准确理解作为一名城乡规划师应具备扎实的专业基础、一心为民的职业素养、博大的山水情怀,以强化工匠精神。

(3)教学环节设计。

以课堂授课、案例教学为主,介绍该时期社会经济背景、宇文恺的生平及其职业生涯,宇文恺规划设计的隋唐长安城、洛阳城的规划特点;介绍柳宗元和白居易的生平,柳宗元对柳州、永州的城市建设贡献,以及白居易对杭州的城市建设贡献;以日本平城京和平安京为例,介绍该时期中国城市建设的国际影响,思政融入点包括文化自信、工匠精神等。

课堂上采用互动讨论的方式,让学生完成对隋唐长安城与洛阳城的比较分析,进一步掌握该时期都城规划传统,扎实课程知识,培养学生总结归纳的学习能力。考虑到隋唐时期的文人士大夫已开展了丰富的人居环境营建,以任务驱动式,让学生通过资料查阅、文献阅读等方式了解其他士大夫的城市营建案例,进行知识扩展,强化工匠精神,并在课堂上采取PPT 汇报的方式进行作业展示和课堂互动讨论(表3)。

表3 隋唐时期的城市建设章节教学内容与教学环节安排

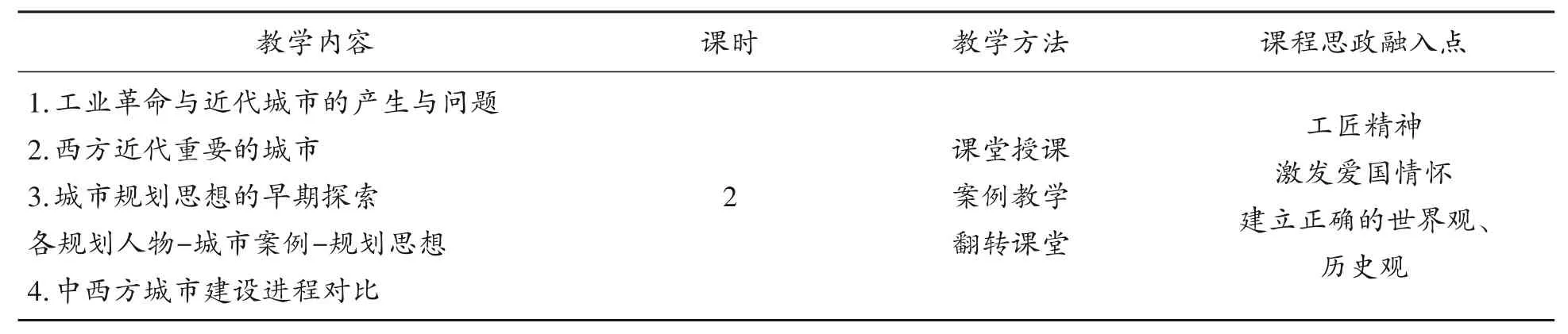

2. 资本主义初期西方城市发展

(1)主要教学内容。

该章节教学内容要求学生了解19 世纪西方城市发展的基本情况,熟悉西方近代重要城市的产生与发展,熟悉资本主义初期西方城市规划理论的早期探索,了解现代城市规划理论的产生。主要的城市建设案例有英国伦敦、法国巴黎、德国柏林、意大利米兰、西班牙巴塞罗那和奥地利维也纳等。

(2)搭建规划人物-城市-规划思想的教学路径。

主要结合西方城市规划理论的早期探索环节,构建人物-城市-规划思想的教学路径。首先,以空想社会主义思想为内容,介绍摩尔的乌托邦、欧文—新和协村、傅立叶—法兰斯泰尔、戈定—盖斯等空想社会主义者的理论与实践,介绍空想社会主义在城市规划思想发展史上的意义。其次,以近代人本主义规划思想为内容,介绍了霍华德—莱彻沃斯、韦林—田园城市思想、盖迪斯—塞浦路斯、丹弗姆林—综合规划思想等内容。同时,就现代机械理性规划思想代表,介绍包括马塔—马德里—带形城市理论、戈涅—工业城市设想—工业城市模式、西谛—城市形态研究等内容。最后,就城市美化运动实践内容部分,介绍了伯恩海姆—芝加哥城市总体规划、格里芬—堪培拉城市总体规划及其对后期城市绿地规划的影响,让学生了解西方近现代规划师为创造美好人居环境而做出的巨大努力,强化职业素养和工匠精神。

(3)教学环节设计。

首先,以课堂授课、案例教学为主,介绍该时期社会经济背景、主要规划思潮、重要规划人物及其实践,思政融入点主要为工匠精神。

其次,课前让学生选择一位感兴趣的规划师,深入了解其生平、规划事迹和主要规划思想,并在课堂上结合上述规划人物进行课堂翻转,加深学生对这一时期西方城市规划思想的认识。

最后,进行同时期中外城市建设发展对比,让学生看到近现代中国城市建设与西方国家的差距,激发学生的爱国情怀,建立正确的世界观、历史观(表4)。

表4 资本主义初期西方城市发展章节教学内容与教学环节安排

三、城市建设与规划史课程思政融入考核标准

课程考核内容包括书面考试、课程作业和课堂讨论互动三部分。首先,书面考试(40%):课程思政考核点主要体现在论述题中,通过对比国内外典型城市规划案例,让学生从社会经济发展水平、城市规划特点和规划思想等方面解读中外城市发展的共性和差异性,结合自己所熟悉的城市论述其未来发展方向,并且考核学生能否运用理论知识反思当前城市发展现状,强化文化自觉的自立能力养成。其次,课程作业包括三部分(40%):一是中国古代城市建设与思想部分,以文人士大夫与城市营建为课程作业,融入工匠精神、中国传统文化等思政元素;二是国外古代城市建设与思想部分,依托国外典型城市规划案例解析,引导学生进行中外城市建设案例的对比分析,能总结城市发展的客观规律,以建立正确的世界观、历史观为主要思政元素考核点;三是世界城市规划思想史部分,以近现代国内外规划师为索引,引导学生详细解读某一位规划师的生平及其规划实践案例,梳理其规划思想的流变与特点,能结合当前某一城市发展提出其思想的当代应用意义,融入中华民族复兴、家国情怀、西为中用、古为今用等思政元素。最后,课堂讨论互动(20%):主要安排在每个章节开始第一课时,用来回顾前面章节的学习情况,例如让学生展示自己所喜欢的规划师,通过多案例的课堂翻转,实现自主学习,引导学生自我融入、自我塑造,达到润物细无声的教学效果。

四、结语

本次城市建设与规划史课程的思政教学探索,阐述了该课程思政建设的切入点和目标,引入了文化自觉理念,结合课程教学知识版块构建认知-理解-反思-自立的课程思政教学框架,深入挖掘文化自信、道路自信、革命文化、工匠精神、正确世界观、历史观等课程思政元素,结合案例式、讨论互动式、任务驱动式等多元教学方法,搭建了以历史时间发展为主干,以规划人物-城市案例-城市规划思想为支系的课程思政融入教学路径,最后结合课程考核强化课程思政融入点,发挥课堂育人功能,落实教师育人责任。

城市建设与规划史课程思政教学设计仍需探索如何进一步提升课程思政元素融入的亲和力,不断探索新的教学方式,开展课程思政教学的效果评价体系建构等内容,为推动高校课程思政建设做出更多努力。