工科专业中课程思政的构建

2023-11-12原伟,王丹,张华

原 伟, 王 丹, 张 华

(1.河南工业大学 土木工程学院(建筑学院),河南 郑州 450001;2.郑州商学院 建筑工程学院,河南 郑州 450001)

为适应新时代科技革命和产业变革,主动服务国家创新驱动发展,加快工程教育的改革创新[1],教育部于2016年提出新工科概念,并于2017年2月公布《教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知》,紧接着出现了“复旦共识”“天大共识”“北京指南”新工科三部曲。新工科建设明确了高等院校要积极对标所在区域经济社会发展的需求,对所在区域经济、产业的发展和转型发挥重要作用。

“教育是国之大计、党之大计……培养什么人,是教育的首要问题。”习近平总书记在全国教育大会上特别强调了教育的要义,新时代社会主义的建设者和接班人既要有真才实干,又要有高尚品德。《国家中长期教育改革和发展规划纲要》也指出要着力提高学生服务国家、服务人民的社会责任感,勇于探索的创新精神和善于解决问题的实践能力[2]。因而,提高大学生思想政治教育实效成为贯彻落实新工科建设的必然要求,也是新时代高校人才高质量培养的关键所在。

一、工科专业课程思政

课程思政起始于2005 年上海高校进行的以“学科德育”为核心概念的课程改革,通过各高校整合专业课程中蕴含的思政内容,形成一系列课程思政的探索,如上海大学“大国方略”课程、复旦大学的“治国理政”、上海交通大学推出的“读懂中国”、同济大学推出的“中国道路”课程等。这些课程紧扣时代脉搏,回应大学生关切,深受学生喜爱。这些课程均以课堂教学为主阵地,将思政教育有机整合到各门专业课程的教学中,使专业课程与思政理论课程相向而行,产生协同效应,落实立德树人根本任务。在专业课程中融入思政教育内容,有助于学生及时将所学的知识技能内化为自己精神世界的有机构成,帮助学生认识世界与改造世界,有利于学生的全面发展。

为在专业课程中推进课程思政教育,《高等学校课程思政建设指导纲要》中指出,要结合专业特点分类推进课程思政建设。文学、历史学、哲学类专业课程,经济学、管理学、法学类专业课程,农学类专业课程,理学、工学类等专业课程中思政教育重点有所不同。其中,工学类专业课程中的思政教育内容,注重强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[3]。在课堂教学中,思政教育主要依靠教师在知识教授中,将具体专业知识背后蕴含的科学理念、科学精神、认知规律等内容讲解给学生。学生“听名人轶事,思考自我人生”,自然而然地形成思想共鸣。因此,专业课程思政的核心在于教师是否恰当地将德育点适时传递给学生,如若不然,则会使思政课程教育显得生硬割裂,形成思政学习中的“碎片化”“生硬感”。大学专业课程占总学时比例在80%以上,贯穿整个大学时期,覆盖100%大学生群体。如果专业课程中的育人作用不能很好体现,立德树人的根本任务就不会有所保障。课程思政教育要求专业课程应聚焦育人的价值本源,明确专业教学活动“为了实现什么,应该怎么做”[4-5]。因此,高校教师应积极探索专业课程中思政教育的教学方法,这对于工科专业教育中构建体系化的课程思政教育是十分重要的。

为在工科专业中有效开展思政教育,首先,要充分挖掘工科专业思政教育的特性,结合工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当;其次,作为课堂教学第一负责人的教师要能对思政内容的认知层级有所甄别。结合学习认知理论构建思政内容体系,并在授课过程中完整呈现。学生应以理性思维吸收思政教育内容;最后,结合工科课程教学设计、课堂教学等环节,将严整的思政逻辑植入专业课程的教学大纲。将看似无序、碎片化的思政内容与逻辑线清晰的专业课程整合为专业思政教学体系。

二、工科专业思政教育中的理论支撑

美国心理学家、教育家本杰明·布卢姆(Benjamin Bloom)于1956 年提出认知领域的教育目标可以划分为知识、理解、应用、分析、综合和评价6个层次[6]。2001年,美国著名课程专家安德森和克拉思沃尔等学者一起对布卢姆教育目标分类进行完善和补充,打破了既有布卢姆教育目标认知领域单向维度的分类体系,在此基础上提出教学目标的二维框架:知识维度和认知过程。知识维度具体指事实性知识、概念性知识、程序性知识和元认知知识,认知过程包括记忆、理解、应用、分析、评价和创造6 个维度[7-8]。其中,记忆、理解属于认知的低阶目标,应用、分析属于认知的中阶目标,评价和创造属于发展学习者的高阶思维目标,需要施教者高度关注并持续探索和完善。二维向度的布卢姆教育目标分类理论为工科专业思政内容的层级构建提供了理论支撑。

低阶教学目标着重于知识的学习,中阶教学目标着重于培养学生运用知识解决问题的能力,高阶教学目标着重于培养学生运用所学知识解决复杂问题的能力,特别注重培养学生的批判性思维和创新能力。工科思政教育内容与专业课程教学的融合,仍然属于专业教学的范畴,因此,在工科专业课程教学目标设计中,通过布卢姆(Bloom)教育目标分类理论对思政内容的教学进行逻辑化、体系化构建,在专业课程教学中有机植入思政教育内容。从记忆、理解、应用、分析、评价和创造6个层级对工科专业思政教育与专业课程教学进行融合设计,逐步实现低、中、高阶课程思政的教学目标,让学生从不同的认知角度深刻理解专业课程中的思政教育内容。

三、工科专业课程思政内容的构建

(一) 城市设计专业及其思政内容

工学类的城市设计专业是一种关注城市规划布局、城市面貌、城镇功能,并且尤其关注城市公共空间的一门学科。本专业的意义是在人们日常生活与空间场所、多种城市运动与城市形态、自然要素与建成环境之间建立对应与关联,把场所营造、环境管制、社会公平、经济活力等多个线索整合在对城市品质和地方特色的创造之中[9-10]。由于城市设计专业学科思维的多元性、研究对象的多样性、理论知识的庞杂、蕴含文化背景的复杂以及涉及学科内容的多样,学生在学习过程中常出现内容越学越多、设计工作量巨大的错觉,大多数学生学习呈现“虎头蛇尾”的情况。该专业既具有工科专业类的理性因素,又具有人文学科类的感性因素。因此,城市设计专业教师需要在有限的课堂教学环节中对学生进行积极的鼓励和引导,而这些恰恰是工科思政教育所蕴含的重点内容。为了让学生系统有效地进行专业学习,需要构建一个与专业学习内容对应的思政教学知识体系。

从布卢姆(Bloom)教育目标分类理论和工科思政内涵出发,挖掘专业教育与思政学习的对应关系。

(1)从城市设计知识理论和原理中挖掘,主要培养城市设计能力和知识的多维度构建。思政教育以城市设计中蕴含的哲学思想、人文情怀及辩证思维为主,如《考工记》《管子》等典籍中强调的整体观念,平江府(苏州市)结合自然人文环境而进行的城区水陆“双网格”布局等,避免学生因接触大量西方设计原理而从思想上忽略对传统人文哲理等内容的汲取。

(2)从城市设计过程和成果中挖掘,主要内容是存量型更新和精细化空间环境设计和优化管理。思政教育主要以强化学生的民族自豪感、充分理解和掌握科学发展观为主。

(3)从城市设计优秀案例分析中挖掘,如先进城市设计实践、旧城更新改造实践等,通过思政教育激发学生的文化自信,并强化和完善人生观和价值观教育。

(4)科学的探索精神由专业学习中的研究型学习来体现,引导学生构建设计逻辑主线,参与体系化的城市问题调研等。思政教育主要培养学生积极思考的习惯、批判性思维和创新意识,例如,在存量背景下,结合城市文化内涵设计具有特色的城市风貌等。

(二) 城市设计思政内容的体系化建构

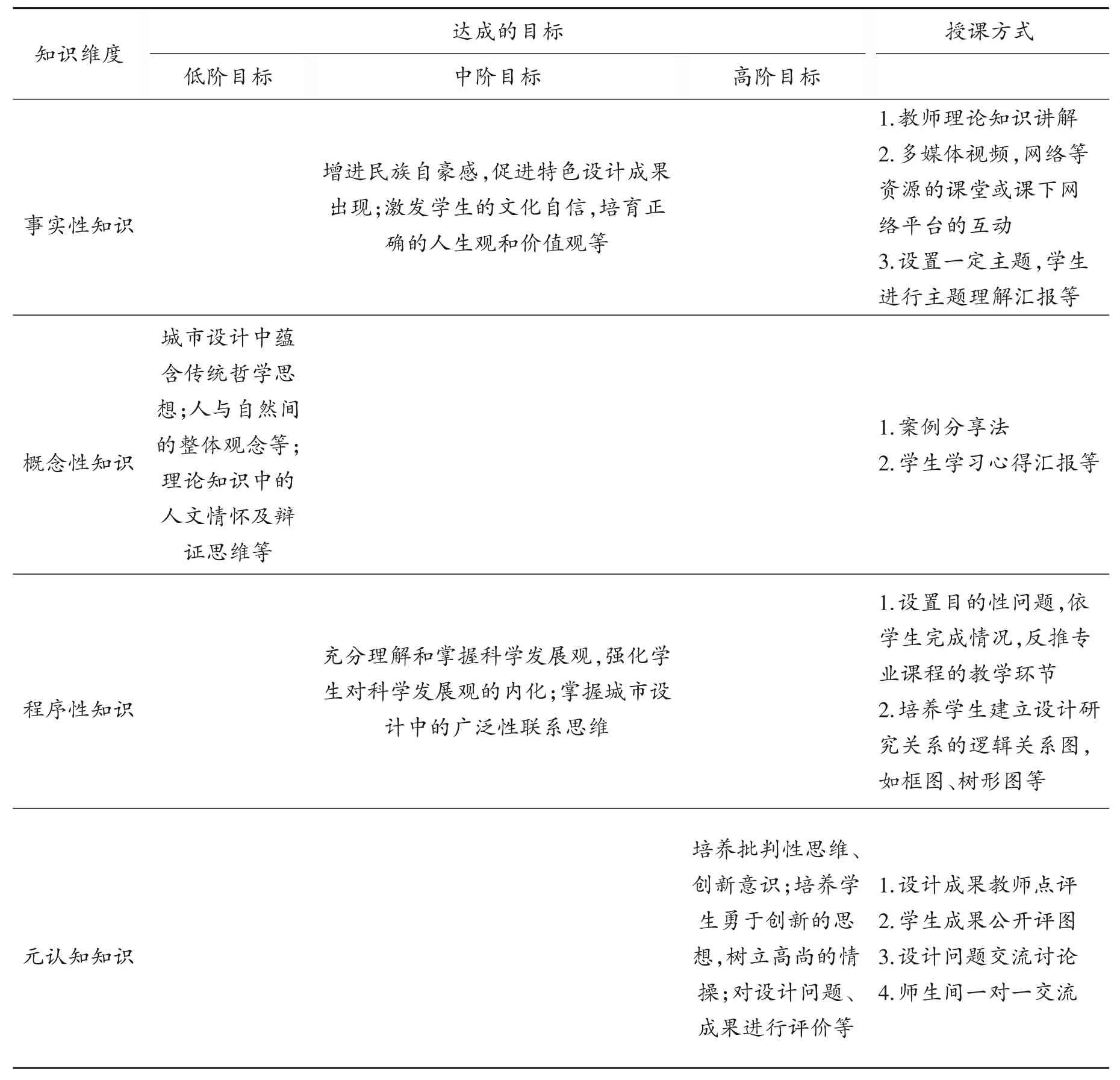

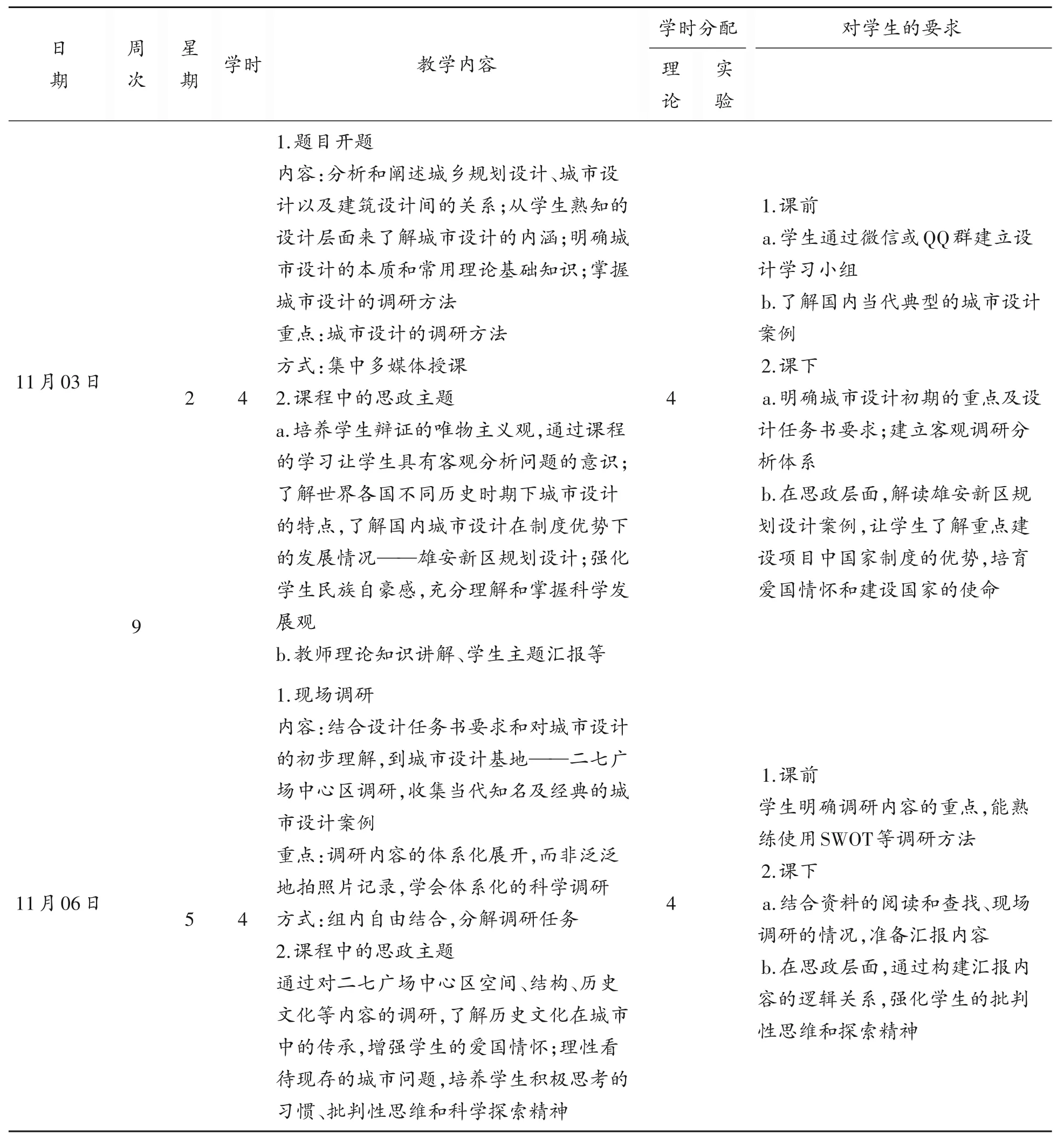

通过分析工科专业思政的内涵,挖掘城市设计专业中的思政内容与之对应,结合城市设计教学实践构建体系化思政教育内容。首先,依据布卢姆(Bloom)教育目标分类理论对思政内容进行低阶、中阶,高阶的层级划分,使思政教学不是单纯的内容灌输,而是让学生通过记忆、理解、应用、分析、评价和创造,对思政教育形成共鸣和认可。其次,教师在教学过程中,可以针对不同的认知层次采用特定的授课方式。如,哲学思想类通过讲授方式,科学探索精神类通过主题讨论、设计成果交流评析等授课方式来实现等。通过前两步操作形成思政内容认知与授课方式对照(表1)。最后,在授课环节中,结合城市设计教学执行大纲将思政内容认知与授课方式对照表内容融入城市设计的教学过程中(表2),思政教育与专业教学融合,在专业教学中整体构建思政内容,使学生在专业学习中自然而然地接受课程思政教育,升华人生价值观和科学研究观。

表1 思政内容认知与授课方式对照表

表2 思政教育内容在课程执行大纲中的融合

四、工科专业课程思政中的师生引领

为保证课程思政的有序展开,专业教师需要从课程思政的定位、认知、实践三个层面来开展课程思政建设。

课程思政的定位层面。教育的价值是实现人的全面发展,而思想道德素质是其核心和灵魂。因此,思政教育应强调专业课程与课程思政的相向同行,培养“德才兼备、全面发展”的人才。课程思政应在专业课程中重点教授育人的价值内涵,明确专业课程教学活动“为了实现什么目的,而具体怎么去做”。专业课程与课程思政有机融合,可在教学各环节对学生进行思政教育,使思政教育在教学过程中被学生接受,实现知识技能提升和价值塑造的有机统一,更好地落实立德树人的根本任务。

课程思政的认知层面。教师是教育事业的一线实践者,是人才培养的推动者。专业课程教师应在专业教学中坚持立德树人、厚植家国情怀,做好思想引领工作。从思政认知层面来指导专业课程教学,专业课程教师应时刻关注国家发展需要,肩负国家使命和社会责任,真真切切把为国育人作为崇高的教育目标追求,不断充盈自我的职业荣誉感和认同感,主动将思想政治与专业课程的知识体系进行整合,强化专业课程教学中的育人目的,提高课程思政的趣味性和感染力。

课程思政的实践层面。在课程思政的推进中强调人文关怀。学生是专业课程教学的对象,专业教师应维护学生尊严、肯定学生价值、满足学生学习成长成才的需要,关注学生的生活状况和精神世界。同时,在专业课程教学中注重思想政治教育的方法和技巧,积极完善课程思政建设的需要,从而提升专业课教师的教学能力和综合素质。思政内容融入专业课程教学的过程就是适当地将专业知识转化为思想政治教育的现实案例,将思想政治教育转化为学生学习专业课程的动机和兴趣,从而实现专业理论与思政实践的相互融合,实现专业教学与高校育人的有机统一。思政课程的实践可将课程教学与实际生活实践联系起来,拉近社会实践与专业课程间的距离,实现教学内容的实践性、思政性。

课程思政的最终目的是促进学生的全面发展,树立正确的人生观、价值观,具有职业素养和使命感。为此,学生在课程学习中应从主观能动性、分析问题能力、批判性思维3个方面来领会课程思政的内涵与要求。

主观能动性是指学生在学习中积极调整自身的学习态度,强化学习中的主动性,适应多元的教学内容与方式,积极参与课堂教学和课前课后的学习任务,开展协作式学习与探究式学习,以契合科学探索精神培养的要求。

分析问题能力则要求学生掌握所学专业知识及人文、历史、经济等学科交叉的知识技能,并能应用所掌握的知识技能,对一定的素材进行问题分析与评价,形成具有创新性的观点。

批判性思维要求学生在学习中完善对所学专业的认知,厚植家国情怀,形成问题意识,培养批判性思维,强化专业知识和技能,提高专业素养,进而理解课程思政中对于批判性思维和创新能力的培养要求。

五、结语

对于专业课程的学习,学生投入的精力与时间最多。在专业课程教学中引入和强化思政教育内容,既是对目前大学思政教育的审视,也是高校教育立德树人的根本。合理运用布鲁姆教育目标分类理论将专业课程中蕴涵的思政内容层级化分类,可以使学生合理“吸收”课程思政中的各种“养料”而促进个人的全面发展,使教师细致展开思政教学和把控教学目标的达成度。教师通过对课程思政的定位、认知、实践,要求学生领会思政内涵,促进思政教育与专业课程的“有机交融”。这有助于专业教师反思专业教学内容,提升教师的道德修养;有助于学生掌握科学的研究方法,提升主观能动性,形成思政教育与专业课程的协同效应,助力立德树人根本任务的达成。