高职师范生校园急救技能的现状调查研究

2023-11-10邓少坡常建锁

邓少坡,常建锁,袁 乐

(1. 湘中幼儿师范高等专科学校,湖南 邵阳 422000;2.邵阳市第六中学,湖南 邵阳 422000)

2019 年7 月,健康中国行动推进委员会公布《健康中国行动(2019—2030 年)》文件,提出全国将开展健康知识普及行动,倡导居民要学会基本的急救知识和技能[1]。2022 年2 月,教育部办公厅发布了《关于开展2022 年“师生健康 中国健康”主题健康教育活动的通知》中明确提到,要将应急救护培训纳入学校素质教育内容,融入教育教学活动全过程,全面提高师生校园急救常识和技能普及率[2]。师范生作为“准教师”,是校园急救常识与技能在中小学校园得以普及的最好传播者与推动者[3]。2017年12月,中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心和全球儿童安全组织在北京联合发布的《中国青少年儿童伤害现状回顾报告》中指出,我国每年有54194 名0~19 岁青少年儿童因意外伤害而死亡,相当于每天有148 名,意外伤害已成为我国青少年儿童死亡的首要原因,占所有死亡的40%~50%[4]。然而,这些因伤害导致的死亡事件中,大多是可以避免的。他们并不是死于意外事件本身,而是死于对急救知识的无知[5]。研究发现,具备较好的急救技能,在很大程度上能降低意外伤害带来的人员伤亡[6]。因此,为了学生的生命健康,提高学生的健康素养,全面普及急救技能势在必行。

急救知识与技能属于高职师范生必备的教师核心素养的重要组成部分。教师核心素养是促进学生核心素养发展的必备素养,社会道德与责任需要教师的伦理素养,强调教师的社会规范性[7]。师范生具备急救的知识和能力,正是其社会责任感和人文关怀的体现,反映了教师的伦理素养。根据联合国教科文组织发布的报告,学会生存是21世纪所有公民应该具备的素养,生存权也是每个公民的基本权利。基于此,无论是从学生个体生命的全面发展,还是从作为准教师的核心素养生成来说,高职师范生都应具备基本的急救常识和技能。

本研究针对湘中幼儿师范高等专科学校师范生的校园急救常识与技能的知晓与掌握现状、施救态度和推广意愿进行了调查,并深入分析了其原因。旨在为高职师范院校校园急救常识及技能的推广与普及,提供实践参考与借鉴价值。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

随机选取湘中幼儿师范高等专科学校的300 名在校师范生作为研究对象。

(二)研究方法

1.文献研究法。本文采用文献研究法。即通过中国知网(CNKI)、万方数据库,以“大学生”“急救技能”为主题词,按照下载量与引用率由高到低的原则,进行文献检索,并对检索到的文献进行阅读、整理和归纳,初步了解我国应急救护已有的研究方向和内容,并通过分析总结出其存在的不足,为本次调查研究奠定坚实的理论依据。

2.调查研究法。本研究的调查方法主要采用问卷调查法和现场访谈法两种。通过翻阅校园急救相关文献与书籍,联合校医院,制定《师范生校园急救常识调查问卷表》。调查内容主要包括校园急救常识及技能的普及与掌握情况、急救知识的获取渠道、对待施救的态度、推广和传播急救技能的意愿四个方面。问卷调查情况:本次问卷答题时间为15 分钟,共发放问卷300份,现场回收问卷300份,其中无效问卷2份,有效问卷回收率99.3%。问卷填写结束后,随机选取30名学生进行现场访谈,了解师范生对校园急救常识及技能的学习意愿和接受学习的内容与方式。

3.数理统计法。对回收的有效问卷进行数据整理编号,录入Excel软件系统进行处理,并对处理结果进行分析与综合。

二、调查结果与分析

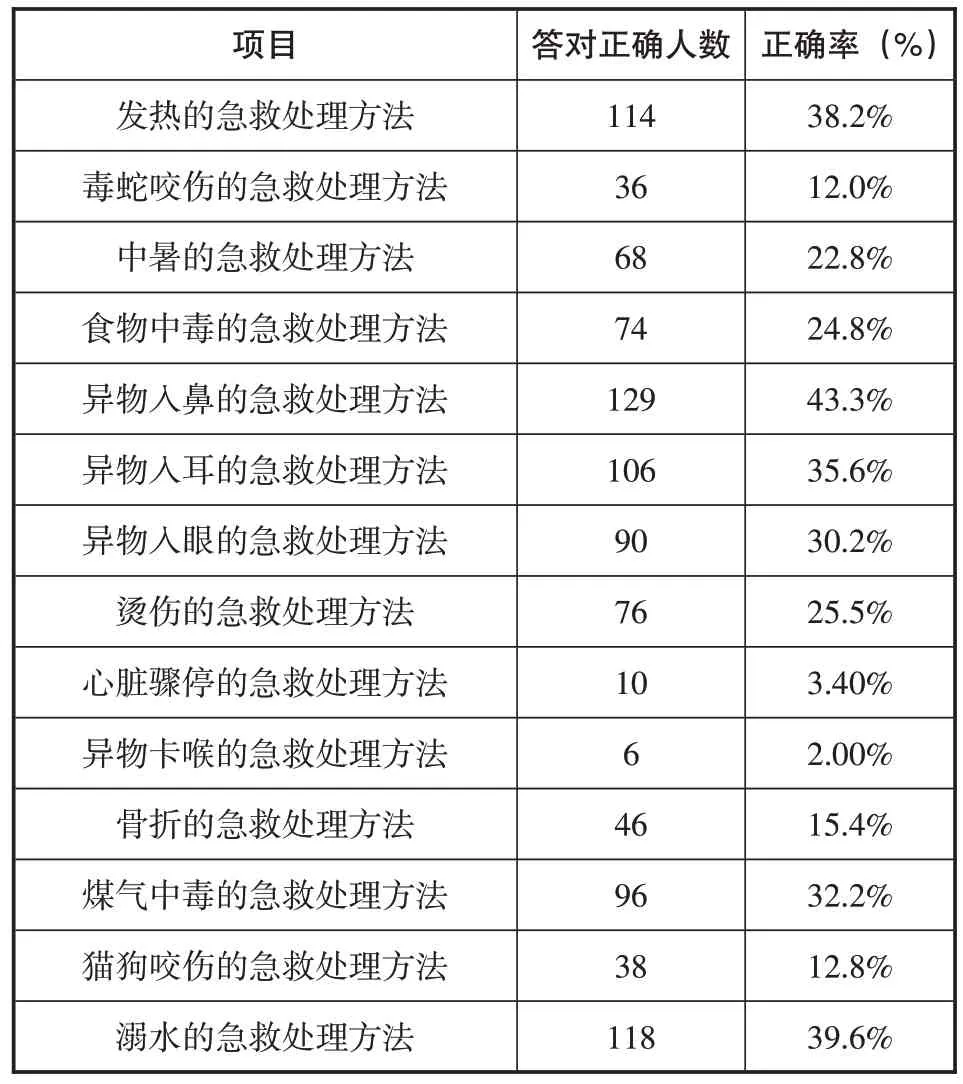

(一)高职师范生急救常识与技能的掌握情况

高职师范生校园急救常识与急救技能匮乏,其中知道如何正确拨打急救电话的人数最多,占99.3%,但是对于鼻子出血、毒蛇咬伤、中暑、食物中毒、异物入眼、烫伤、骨折、猫狗咬伤、溺水等急救处理方法的答题正确率普遍较低,尤其是对于心脏骤停和异物卡喉急救处理方法更是知之甚少,分别只占3.40%、2.00%,如表1 所示。因此,对高职师范生校园急救常识与技能的普及刻不容缓。

表1 高职师范生急救常识及技能的掌握情况

续表1

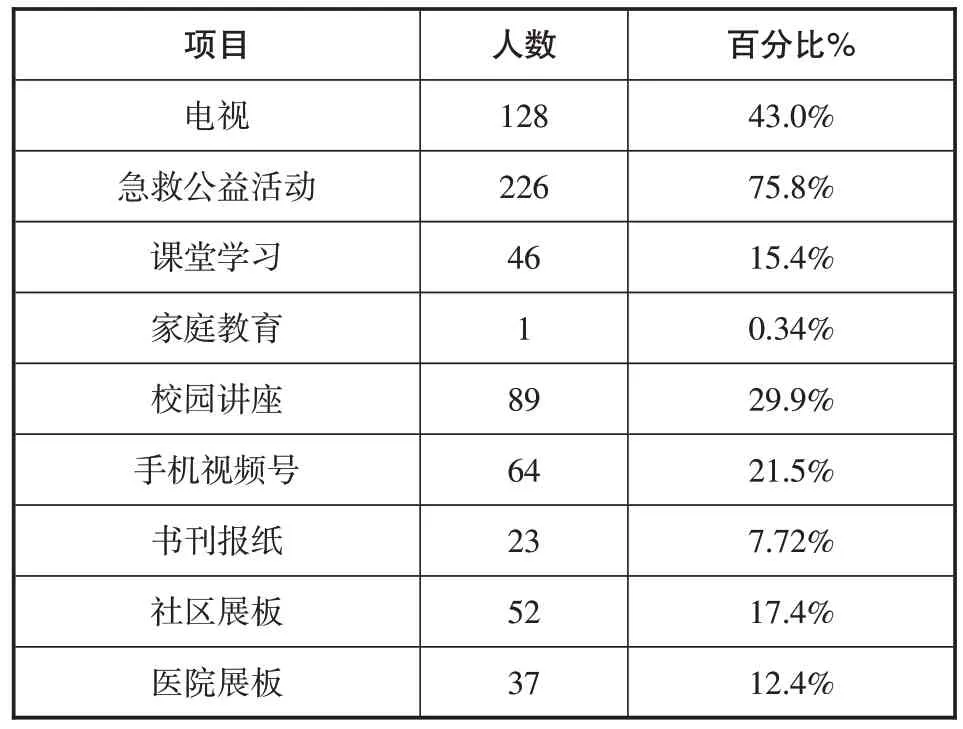

(二)高职师范生急救常识及技能的获取渠道

急救公益活动是学生获取急救常识的主要方式,占75.8%;其次是电视、讲座、手机视频号、社区展板、课堂学习、医院展板,分别占比43.0%、29.9%、21.5%、 17.4%、15.4%、12.4%;书刊报纸与家庭教育的占比最低,分别只占7.72%、0.34%,如表2所示。

表2 高职师范生急救常识及技能的获取渠道

由此可见,虽然高职师范生急救常识及技能的获取渠道看似多种多样,但他们在学习的过程中缺乏有意性,对急救知识的学习只是停留在表面上,没有深刻领会急救的操作要点,不能真正掌握急救技能,也就不敢利用“所学”施救于他人。因此,要使高职师范生掌握真正的急救技能并顺利运用于生活实践,高职师范院校就必须研究一套校园急救常识及技能的有效培养体系与长效机制,使学生学习急救知识的渠道多元化、方式灵活化、内容全面化、过程系统化。

(三)高职师范生对待施救的态度

大部分高职师范生救人的意愿强烈,占比88.0%,如表3所示。但是他们认为自己没有掌握真正的急救技能,不懂急救原理,不会操作手法,也没有急救资质,不敢贸然施救,担心好心办“坏事”,从而导致我国校园急救水平低下。因此,高职师范院校要高度重视师范生的校园急救技能的培养,提高高职师范生的应急救护水平,并以此为切入点,逐步改善我国应急救护的现状。

表3 高职师范生对待施救的态度

(四)高职师范生急救常识及技能的传播意愿

主动参与校园急救知识及技能推广与传播的学生最多,占86.0%;怕麻烦、不愿意传播的学生最少,只占2.00%。如表4所示。由此可见,高职师范生进行急救常识及技能的传播与推广的热情高涨。他们作为中小学校的“准教师”,是校园急救常识及技能在全国中小学校园得以推广与传播的主要力量,我们要充分利用好“准教师”这一传播载体,以期为早日实现急救技能的全民普及奠定有力基础。

表4 高职师范生急救常识及技能的传播意愿

三、讨论

本调查显示,我国高职师范生校园急救常识与技能的认知水平较低,面对意外事故,还不能妥善应对。虽然有少部分学生通过急救公益活动等渠道了解了校园急救的部分内容,但是,公益培训活动中所呈现的急救内容过于零散且不成系统,加之培训时间不足,培训次数有限,学生没有现场操练的机会。因此,学生对急救知识只是零碎化、片段化的了解,不够深入全面[8],不能将急救技能运用于生活实践。

另外,我们发现大部分高职师范生都愿意学习急救知识并施救病人,也具有传播急救技能的强烈愿望。而在校师范生学习能力强,学习积极性高,有条件集中接受急救技能的培训,是校园急救常识推广与传播的重要载体,是我国中小学校园急救技能普及的中坚力量。

综上所述,对高职师范生进行急救技能的培养,是切实可行的,也是亟待要做的事情。师范生是未来的人民教师,他们学会校园急救技能不仅可以在未来的工作岗位上能够从容应对各种校园突发事件,也可以在未来的从教生涯中更好地引导学生学会生存、珍爱生命、感恩生活,树立正确的“生命观”和“健康观”,提高学生的健康素养,深化其安全意识,培养学生“学以致用”的学习习惯,最终实现师生共育的生命意义与健康教育[9]。

四、建议

学生健康是全民健康的基础。健康校园是健康中国的基本细胞。习近平总书记在党的二十大报告中提出“推进健康中国建设。人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。把保障人民健康放在优先发展的战略位置,……深入开展健康中国行动和爱国卫生运动。”在此背景下,对高校师范生进行急救技能方面的培养,不仅是健康校园建设的重要内容之一,更是落实“健康中国”建设的重要体现。基于此,笔者提出以下七点建议:

(一)将应急救护纳入学校人才培养方案,加强完善急救技能教育课程体系,使校园急救正规化

人才培养方案是高校人才培养目标的具体实施依据,决定了高校人才培养的方向与目标,是高校办学理念与育人思想的直接体现形式[10]。应急救护纳入人才培养方案,有利于校园急救技能教育教学活动的全面开展和实施。课堂教学活动是学生急救知识与技能获取的主渠道,我们要抓住课堂教学这根教育主线,结合发展学生核心素养的实质,开展高质量急救技能教学研究,构建多元的学校急救技能教育课程体系。师范院校应联合政府部门共同研发校园急救方面的课程、编写统一的急救教材,并明确急救课程为师范生的必修课,只有这样才能够较好地解决师范生校园急救知识与技能严重匮乏的问题,形成正确的健康观念,丰富健康技能,进而筑牢学生学习与生活的长效和谐安全健康校园这块主阵地。

(二)派遣健康安全教育类教师深入医院等医疗机构学习,培育一批具有急救技能的“双师型”专业教师,使校园急救专业化

师范生要想获取急救知识,掌握正确的急救技能,除了从专门的校园急救技能的教材上进行学习外,还必须要有具备校园急救技能的专业教师进行专业的技术指导。但在高职师范院校中,往往缺乏校园急救技能方面的专业教师。因此,高职院校行政部门应派遣相关教师深入红十字会等机构专门进行急救技能方面的培训,且培训结束后要进行急救技能方面的实操考核[11],考核合格的教师,由红十字会颁发《红十字救护员证书》。学校可根据教师是否拥有《红十字救护员证书》的情况,来作为聘请相关教师承担校园急救技能方面的教育教学工作的重要参考依据,使师范生对校园急救技能的学习更具方向性和专业性。

(三)将校园急救纳入期末考核,构建“1+X”课证融通课程体系,使校园急救制度化

为检验在校师范生校园急救知识的学习成果,调动他们的学习积极性和主动性,将校园急救知识纳入期末考试科目,以达到以考促学、学必有获、获必有用、用必所行、行必有效的目的。在全校范围内开展健康知识、急救手抄报等竞赛活动,通过以赛促学,点燃学生的学习热情,激发学生的创新意识,巩固拓展学生的急救知识学习成果。进一步落实“1+X”课证融通制度,校园急救技能课程学习结束后,由红十字会对师范生进行急救知识理论考试和急救技能实操考核,合格学生可获得红十字会颁发的《红十字救护员证书》,并以此作为师范生能否顺利毕业的重要参考依据。创建校园急救微信公众号,并将之作为急救常识传播主载体,联合学校报刊社、广播站、学校官网等共同推动校园急救知识的全方位宣传与传播,形成辐射带动效应,进而提高校园急救知识的全民认知度与覆盖率。

(四)建设学校标准化急救技能训练实训室,创办学校急救技能培养社团,使校园急救规范化

师范生要想熟练掌握校园急救技能,并顺利用于生活实践解决生活实际问题,就必须要不断进行急救技能的实操训练。因此,学校要加强急救训练实训室的建设与管理,落地急救技能训练路径,多渠道提高课堂教学质量和教学实效。学校行政部门和教师应大力支持和引导学生会创办校园急救技能培养社团,多渠道、全方位、深层次开展急救技能培训活动,并利用学校可视化大屏、微信视频号、网络直播平台等媒体资源加强校园急救技能培训活动宣传,以此来提高师范生校园急救知识培训活动参与度,活化校园健康生活,强化安全健康意识,共筑共享健康平安校园。

(五)创建校园急救科普视频号,将急救技能以视频号的形式进行网络推送,使校园急救数字化

随着电子科技的迅猛发展,信息技术已经深入人民生活中的各个领域,视频号也已逐渐成为人民接受信息和学习知识的重要途径。因此,我们要充分利用好视频号这一网络工具,把它作为急救技能传播与推广主载体。首先对校园急救常识与技能进行细化,然后录制规范、系统、全面的校园急救技能系列视频,通过微信、腾讯等视频号的形式进行网络推广与传播,既有助于师范生更方便、更快捷、更高效地学习校园急救技能,也有助于推动急救技能的全民普及,从而提高全民应急救护水平。

(六)将急救知识进行细化并融入到各学科课堂教学中,渗透学校教育教学全过程,使校园急救多元化

任课教师、辅导员和学校行政人员等均是师范生获取急救知识与掌握急救技能的重要力量。专业课教师应该联合辅导员、学校行政部门和各任课教师进行协商合作,将急救知识与技能细化,渗透到学校教育教学全过程,共同培育师范生的校园急救素养,提升师范生的校园急救水平。如:联合音乐教师,将校园急救方法(如:海姆立克急救法、心肺复苏术、止血与包扎等)的操作过程编写成急救歌曲,并融入音乐课堂教学活动中,使学生在轻松愉悦的音乐中获取急救知识;联合舞蹈教师,将校园急救手法编成舞蹈动作,并与急救歌曲相结合,合并融入舞蹈课堂教育教学活动中,使学生在“舞蹈”动作的学习下领会校园急救操作要领;联合体育教师,将校园急救手法编成急救“体操”动作,并融入体育课堂教育教学活动中,同时联合学校行政部门将急救“体操”动作融入学校课间操,使师范生校园急救技能训练多元化、常态化。

(七)构建校内课堂教学与校外卫生机构联合培养体系,即“I—O”培养模式,使校园急救系统化

校外综合医院、急救站、护理院、红十字会等机构是师范生校园急救技能培养和提升的重要力量。这些机构有专业的训练有素的急救医护人员与专业的急救培训训练师、配套的多功能医学急救技能训练模型和实训设备、成熟的急救技能培训训练模式。我们要持续深化“医教融合”[12],加强推进社会医疗资源整合,形成强大教育合力,构建校内外联合培养共同体。该培养共同体主要包括以下三方面的联合:首先是培养主体的联合,定期邀请红十字会等机构的应急救护培训师进校开展校园急救知识讲座,同时派遣健康安全类教师深入红十字会等机构进行专业的学习;其次是从教育资源上进行急救技能训练器械的联合,租用红十字会等机构的急救技能训练器械进行实操训练;最后是从实践上联合开展急救公益活动,鼓励师范生积极参加红十字会等机构组织的急救培训公益活动。只有如此,才能够更好地保障师范生的校园急救知识的学习需要,才能够更好地强化师范生的健康素养,才能够最大限度地拓展师范生校园急救知识的深度和广度,才能够更全面提升师范生的校园急救水平。

五、结语

建设健康校园,我们要以普及校园急救知识为主线,以实际运用为导向,注重实操训练与理论学习相结合,大力开展校园健康教育活动,抓实抓细抓深健康教育实效,筑牢校园健康防线,夯实健康中国行动战略基础。聚力培养师范生健康素养,树立健康观念,深化健康意识,强化师范生社会责任感与使命感,扩大校园急救技能覆盖率,提升师范生校园急救水平;以点带面,助力推动全民急救技能普及,树立全民大健康观念,深化全民大健康意识,培养全民大健康素养,形成“健康为人人,人人需健康”的大健康理念,推动健康中国行动走稳走深走细,最终落实与社会主义现代化国家相适应的健康中国战略目标。