一声锣鼓响 知是乡戏来

2023-11-09童孟遥

袁河采茶戏活跃于袁河两岸,是具有浓厚乡土特色的地方剧种,为江西省十五个濒危剧种之一。

江西宜春地处赣中西部,与湖南浏阳接壤,古名袁州,历史悠久,自汉至今有2000多年的历史。《宜春县志》明确记载:“邑为吴楚要冲,车马驰骤,船舶往来咸出于途。”明正德《袁州府志》亦记载其“山川秀特,物产蕃盛”“艺文儒术为盛”“儒风之盛甲于江右”“旋乐之节奏一时观听者莫不称赞叹息”。袁州境内有袁河,袁河偏袁州境之南,自西而东流长57千米,是袁河采茶戏形成与发展的重要基地。

历史源流

采茶戏,是在采茶歌和采茶舞的基础上发展起来的。袁河采茶戏,旧称三角班,是根植于农村,活跃于袁河两岸,融入采茶歌舞并在民歌、灯彩、评话说唱的基础上成长起来的江西地方戏种,流行于江西宜春、万载、上高、新余及吉安等地。其除了一些小戏的部分腔调如“川调”“神调”使用文场伴奏外,其他均以锣鼓伴奏为主体,故又名“袁河锣鼓戏”,在江西众多采茶戏中显得独具一格。

袁河采茶戏最初以灯彩形式演唱民歌,后来发展成小丑、小旦、小生的“耍戏”三角班。清咸丰年间,高腔和汉腔相继传入宜春,花鼓小戏亦由水上交通而来,在袁河一带流传。有农村善艺者以采茶调为主,吸收高腔、汉腔和花鼓戏的曲调精华,保持高腔“一唱众和”的演唱特点,伴以采茶灯的锣鼓经,声腔既高昂奔放,又活泼跳跃、委婉轻松,逐步形成具有浓厚乡土特色的地方剧种。1979年,其被正式定名为“袁河采茶戏”。

袁河采茶戏从形成到相对成熟的历史,大致经历了如下历程。

首先,从班社情况来看,袁河采茶戏最初是草台班,属于不流动的业余班,只在逢年过节演出少量简单节目,以增添节日气氛。继而有“季节班”,是数个“草臺班”联合而成,因为人员、节目相应增加,于是开始到附近乡村演出,但还是不脱离生产的半职业性班社。后来出现“四季班”,艺人习惯称之为耍“班子”,这种班社由当地较为有名的艺人组成,以演戏为业,终年流动演出,有时甚至还有外地艺人前来搭班演出,这便形成了袁河采茶戏的“大班”。

其次,从演出形式和行当角色发展上来看,袁河采茶戏最初是扮演“鱼龙面戏”和“耍厅门”的“单台戏”,由一个旦角或小丑表演,表演的节目基本没有故事情节,完全属于叙事体的歌舞演唱形式。进而出现了“耍戏”,包括“对子戏”和“三小戏”,也有少量的“多角戏”。人物的增多、情节的增加,使袁河采茶戏的剧目逐渐由叙事体向代言体过渡,最后发展出行当齐全的本戏和连台本戏。

最后,从声腔发展的角度来看,袁河采茶戏源于民间灯彩,将乡土民歌中的小曲小调吸收进来成为“单台”“耍戏”的专戏专曲。进而吸取宜春评话声腔,产生了各式的检板,并形成了剧种主腔—“一字调”“河南板”。后来艺人们吸收外来剧种如湘剧等的声腔为己所用,创造出自己的高腔曲调,使袁河采茶戏进入综合发展的新阶段。

剧目、音乐及表演特色

袁河采茶戏一直在农村中孕育、形成、发展和成熟,因而具有明显的田园风格和浓郁的生活气息。其表演艺术源自对生活素材的艺术加工,以反映农民生产生活的喜剧居多,重点在创造典型人物的形象而非戏曲表演的程式动作。袁河采茶戏多精选生活中典型人物的音容笑貌和行为举止并将其集中体现出来,艺术形象丰富多采,表演形式活灵活现,包括各种农村人物形象,如对爱情执着泼辣的妇女、好吃懒做的乡汉、巧舌如簧的媒婆、偷滑耍奸的赌徒、牙尖嘴利的恶婆等,使得观众有似曾相识之感。而且舞台表演的各种农事动作熟练轻松,劳动场面紧张热烈,男女劳动者活泼愉快,体现了对劳动和劳动者的赞美。

袁河采茶戏的唱词和台词多使用本地方言土语,采用五言、七言或十言句式,内容以各类民间故事、传奇故事居多。传授方式一般是师傅口传身教,学徒主要学会部分单台戏和耍戏即可,重点学会“十八换”唱段,之后便可熟能生巧,即时套用到其他剧目中去,正所谓“十八换唱遍天下”。

袁河采茶戏包括单台戏、对子戏和本戏。“单台戏”是用宜春当地采茶小调、乡土民歌来进行表演的“独角戏”,采用四句三韵或隔句押韵的单台调反复轮唱,腔调相似,多无故事情节,类似借景抒情、咏物感叹的曲艺形式。其有“离十不开锣”的说法,意指所有的剧目均以“十”字开头,如《十劝嫂》《十劝郎》《十送郎》等。“对子戏”多表现生活故事,也有从民间说唱、民间故事或外来剧种改编、移植而来的,以喜剧居多,地方色彩浓郁,语言生动,表演夸张,如《秧麦》《翻薯苗》《偷芋俚》《柳莺晒鞋》等。“本戏”则多来自评话曲目、传奇演义及野史等,也有少数剧目是从其他民间艺术中移植改编的。

袁河采茶戏常演的传统剧目是“十图”“二十一记”。“十图”是指《二美图》《三美图》《四美图》《天宝图》等10部“图”字系列剧;“二十一记”指《借米记》《拜寿记》《卖水记》《槐花记》《恶婆记》《乌金记》《南瓜记》等21出“记”字系列剧。可惜因所有剧目均无正式版本,都是由师父口传心授的幕表戏,剧本尤其是本戏现在大多已不存。

袁河采茶戏的表演艺术没有过多的程式动作,而是注重于塑造人物,表达情感,极富生活气息。其表演以唱念为主,唱词明白晓畅,近似口语,押方言韵脚,用衬词、衬字较多,亲切有趣,而以叙事见长的大段检板,更为当地群众所喜爱。单台小戏和对子耍戏要求唱做并重,载歌载舞;本戏往往以唱取胜,一本戏可演数天甚至半月,而《二妹子过界岭》则能演24天。

袁河采茶戏共分5个行当,最初有传统三角耍戏的丑、旦、小生3个行当,后又增加了净行和老生行。其中,除丑行、旦行和小生行有着本剧种的传统基本功和身段外,净行和老生行的基本功和身段多学于湘剧和京剧的程式,在本剧种中表演艺术特色较少。最能显示其表演艺术特色的,还属双台与耍戏中的丑行和旦行。丑行是袁河采茶戏最早的一个行当,其基本功有“一扇”“四矮”,即扇子功和矮步功(分为快脚矮、交脚矮、云脚矮和脚花矮),身形要求灵巧逗趣,表演时根据情绪需要,伴之以耸肩、动颈、扭腰、摆臀等动作,真正做到手活、脚活、颈活、腰直的“三活一直”。旦行有闺门旦、花旦、妈妈旦和正旦之分。新中国成立后,增加了武花旦。旦行基本功名目繁多,有“一帕”(罗帕功)、“二眼”(眼神的运用)、“三踩云”(踩跷)的说法。

生存状况

袁河采茶戏于清咸丰年间兴起,所创科班无从考究,因其学艺周期短,剧种程式不甚复杂,“单台”“耍戏”在农村中群众基础广泛,许多农民都以表演采茶戏作为一种业余爱好。他们并不想以唱戏为职业,只要能演上几个小戏就心满意足,要求并不高,所以有许多只学了一年的艺人也开科授艺,广收弟子,但开科授艺的真正的名师并不是很多。1982年年终调查统计,宜春农村三角班有278个,如财周科班、江源科班、财林科班等。

1956年,袁河采茶戏第一个专业剧团—宜春县采茶剧团成立,专职演出袁河采茶戏。剧团除了在本地区演出外,还经常赴湖南醴陵、浏阳等地演出,主要演出剧目有《白蛇传》《秦香莲》《二女争夫》《狸猫换太子》等。历经数次变迁后,剧团于1989年撤销。

迄今,宜春地区已无专业的袁河采茶戏剧团,袁河采茶戏已被列为江西省15个濒危剧种之一。根据笔者调研得知,现存的民营院团为数不多,其中较有代表性的是刘文江为团长的文江艺术团和夏旭平为团长的袁河采茶戏剧团。这两个民营院团的发展方向和路数恰好是相辅相成的:前者以演出传统戏为主,表演风格更具乡土气息;后者则是在传统戏的基础上加入更多创新因素,包括服装、音乐、舞美设计等方面的创新。

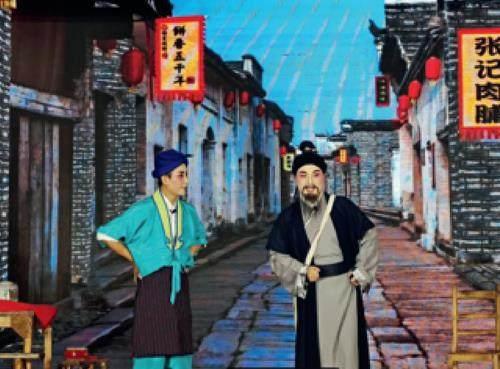

文江艺术团创建于2008年,团长刘文江是袁河采茶戏的非遗代表性传承人,他师从其父刘全和,长于生行,演唱时嗓音清亮,情感丰沛。十数年来,十余人的团队始终坚持在乡间流动演出,以演出传统剧目为主。演出时,舞台依地搭建,砌末简单,设一桌两椅,天幕置一背景帷幕或LED屏。演员舞台动作偏生活化,程式化动作不多,以唱念为特色,尤以唱为强,唱腔朴实简约,原汁原味,展示演员们深厚的演唱功力和娴熟的情绪把控能力。

夏旭平带领的袁河采茶戏剧团组建于2021年7月,挂靠于袁州区文化馆,剧团主要任务是完成国家“十四五”期间濒危剧种扶持工作,从事袁河采茶戏挖掘、整理、档案建立和传承发展相关工作,成立两年来整理和移植了8个传统剧目,目前有1个袁州区历史文化剧目《豆腐冤》正在创作排练中。袁河采茶戏剧团更注重剧种的延续发展,所以在传统剧目的基础上进行创新,在原本简单质朴的演出文本和舞台风格上更新升级,包括故事情节的曲折性、冲突性的强化,演员的服装、化妆、舞台布景、灯光等的精致化,音乐配器的多样化,以适应更多现代观众的审美趣味。

两个剧团都致力于戏曲进课堂、进校园,指导学生们掌握戏曲表演技巧和戏曲文化知識,使学生近距离感受传统戏曲文化的独特魅力,从小抓起,从细节开始,积极培养新一代的戏曲观众。

童孟遥,江西省文化和旅游研究院助理研究员。