8例肝移植术后新型冠状病毒感染患者的诊治经验总结

2023-11-09饶建华

张 龙, 饶建华, 吕 凌

自世界卫生组织于2020年3月宣布全球进入新型冠状病毒(简称新冠病毒)大流行以来,该病毒已造成全球累计确诊病例数超7亿例,累计死亡病例数超680万例[1]。至2022年12月,综合考虑病毒本身变异,人群疫苗接种率提高等情况后,我国调整疫情防控政策,随后短期内出现了较多以奥密克戎变异株为主的新型冠状病毒感染(coronavirus disease 2019,COVID-19)病例。肝移植是治疗终末期肝病最重要的方法,我国自20世纪90年代以来,肝移植例数不断增长。1995年本中心成功开展全国首例活体肝移植,至今已成功完成1 500余例肝移植,其中相当一部分患者长期存活至今。肝移植术后患者需长期使用免疫抑制剂,鉴于此部分人群特殊的免疫状态,其疫苗接种率和应答率均较低,被普遍认为是新冠病毒的易感人群[2-3]。对于这一特殊群体感染新冠病毒后的临床特点和诊治经验,国内目前尚缺乏系统性总结。目前研究指出,新冠病毒感染人体的重要途径是通过与细胞膜表面的血管紧张素转换酶2(angiotensin-converting enzyme 2,ACE2)受体结合,进入细胞,介导病毒复制及细胞损伤[4-6]。鉴于肝内胆管上皮富含ACE2受体,肝移植术后患者长期应用免疫抑制剂,处于免疫抑制状态,以及国内以奥密克戎变异株为主的新冠病毒株,总结国内肝移植患者感染新冠病毒后的临床特征和诊治经验,具有重要意义。本中心自2022年12月至2023年1月共收治肝移植术后确诊COVID-19患者8例,采用联合呼吸科、重症医学科、肝胆中心等多学科会诊模式制定治疗方案,所有患者康复出院,出院后随访至今,健康状况良好,现报道如下。

1 资料与方法

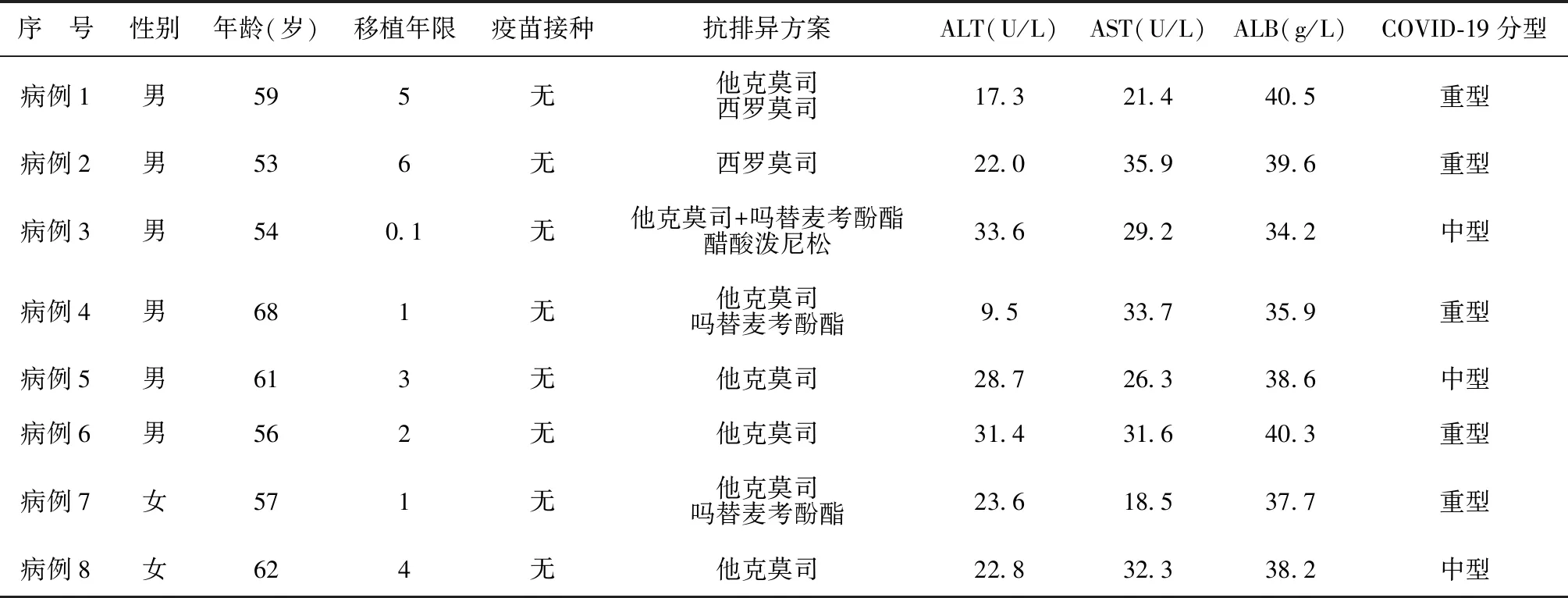

1.1临床资料 2022年12月至2023年1月,本中心共收治肝移植术后确诊COVID-19患者8例。患者年龄53~68岁;男6例,女2例。所有患者新冠病毒核酸及抗原检测均呈阳性,且均完善胸部CT检查,有典型病毒性肺炎表现。COVID-19分型为中型3例,重型5例,无危重型病例。所有患者为首次接受肝移植术后感染病例,无二次或三次肝移植术后病例,感染时间距离肝移植时间最短为1月余,最长为6年。所有患者未接种新冠病毒疫苗。8例肝移植术后COVID-19患者临床资料见表1。本研究经南京医科大学第一附属医院伦理委员会批准(伦审号:2023-SR-714)。

表1 8例肝移植术后COVID-19患者临床资料

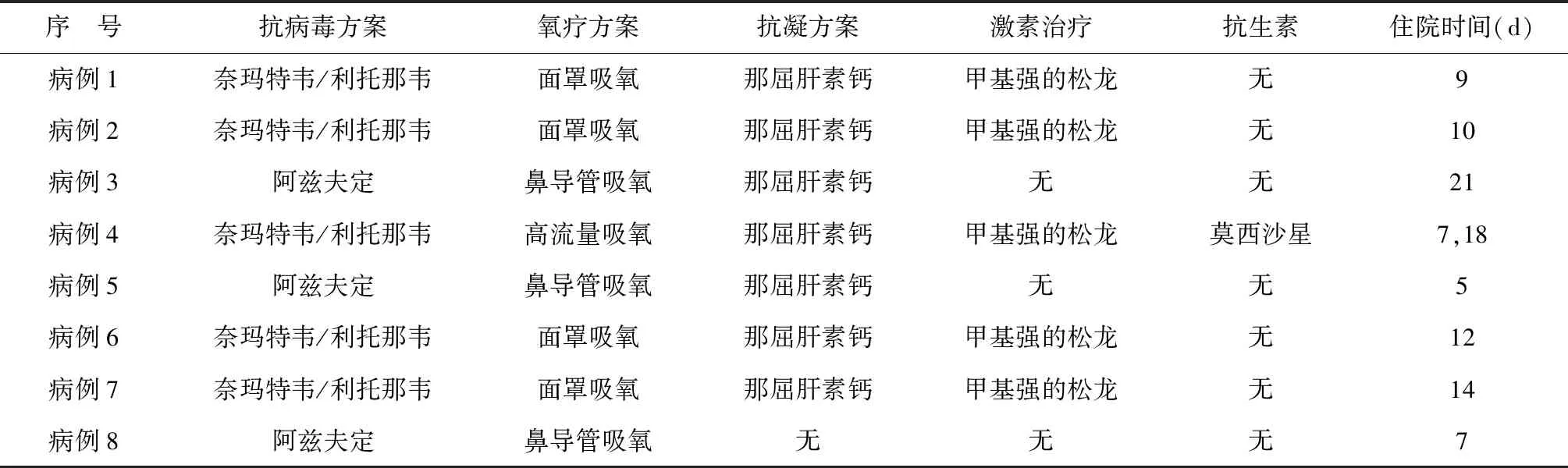

1.2治疗方法 所有患者入院后均完善动脉血气分析,血常规、肝肾功能、电解质、凝血功能、炎症指标检测,完成病情严重程度分型后经肝胆中心、呼吸科、重症医学科等多学科讨论后制定治疗方案,在本中心接受治疗。治疗方案包括氧疗、抗病毒、调整抗排异方案、激素治疗、雾化排痰、抗氧化、抗凝治疗及营养支持治疗等。氧疗方法包括鼻导管吸氧、面罩吸氧和高流量吸氧,以维持患者指脉氧>95%为目标。雾化排痰主要用药为乙酰半胱氨酸,盐酸溴己新促排痰,特布他林扩张支气管。抗氧化主要采用静脉滴注乙酰半胱氨酸8 g,1次/d。抗凝治疗均采用皮下注射那曲肝素钙4 000 IU,1次/d。营养支持方案包括肠内及肠外营养支持。优先鼓励患者行肠内营养,包括鼓励增加饮食中热卡及蛋白质摄入,以及加用肠内营养制剂等,对肠内营养不满意者加用肠外营养制剂,补充热卡、氨基酸、维生素及电解质。对ALB<35 g/L者静脉滴注人血白蛋白制剂,维持ALB>35 g/L。所有患者入院后均行抗病毒治疗,其中使用奈玛特韦/利托那韦5例,阿兹夫定3例。对使用奈玛特韦/利托那韦患者,用药期间暂停口服他克莫司及西罗莫司。对重型患者加用激素治疗,甲基强的松龙40 mg,1次/d,疗程5~7 d。见表2。

表2 8例肝移植术后COVID-19患者治疗情况

2 结果

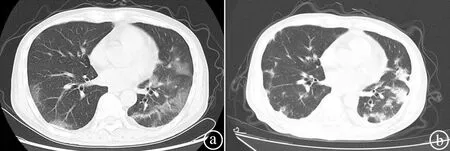

8例患者经积极治疗后均康复出院,无病情加重至危重型病例,无气管插管病例。患者住院时间5~21 d。其中1例患者(病例4)首次住院时间7 d,于2022年12月29日行CT检查,出院后仍有长时间低热,指脉氧改善不明显并恶化,再次入院后复查抗原及核酸阴性,2023年1月17日胸部CT提示肺部病变较前改善不明显。见图1。再次予上述方案对症支持治疗后好转,住院18 d后出院,第二次出院后随访至今病情平稳,无发热、咳嗽、胸闷等症状,复查胸部CT提示炎症已吸收。住院期间所有患者肝功能指标平稳,偶见转氨酶轻度升高,予保肝降酶治疗后可降至正常范围,无明显肝功能损害、肝脏排异或肝衰竭病例。

ⓐ首次入院时所见; ⓑ再次入院时所见

3 讨论

3.1肝移植术后COVID-19流行病学特征 自20世纪90年代以来,我国肝移植技术不断进步,肝移植人群数量迅速增加。2017年以来,我国每年开展肝移植6 000例以上,肝移植数量仅次于美国,位列全球第二。同时,肝移植手术技术不断进步,全生命周期管理不断完善,推动我国肝移植受体人群近期及远期预后均处于国际一流水平[7-8]。与正常人群相比,由于长期使用以钙调磷酸酶抑制剂(环孢素、他克莫司)、霉酚酸酯(吗替麦考酚酯、麦考酚钠)、雷帕霉素(西罗莫司、依维莫司)及激素为代表的免疫抑制剂,肝移植人群被认为对新冠病毒更加易感,且感染新冠病毒后病毒在体内清除所需时间长,更加容易进展为重症及危重症。因此,结合我国实际情况,做好肝移植人群的COVID-19诊治工作具有重要意义。Ma等[9]报道,奥密克戎变异株在人群中平均潜伏期为11.3 d,在实体器官移植人群中为14 d,但具体到肝移植人群,尚缺少更加准确的数据。Hashemi等[10]指出,与普通人群相比,有肝脏基础病,尤其是肝硬化患者,其COVID-19的发病率、住院率、住院时间、机械通气比例和死亡率较高,存在肝硬化是COVID-19患者死亡的独立风险因子。Nagarajan等[11]发表的包含90万例参与者的荟萃分析指出,与对照组相比,有慢性肝病(包括非酒精性脂肪肝、酒精性脂肪肝和肝硬化)的患者感染新冠病毒后重症率增加2.44倍,病死率增加2.35倍。这些研究提示存在肝脏基础病患者罹患COVID-19后疾病风险更高。但对于肝移植术后患者而言,现有研究结论不完全统一。Kulkarni等[12]回顾性分析1 522例肝移植患者的情况,肝移植组重症率为17.4%,与非移植组相比无显著差异,肝移植组病死率与非移植组相比也无显著差异。进一步分析指出,非移植组与1年内移植组及移植超过1年组之间病死率也无显著差异。本研究中,8例患者确诊COVID-19时间距离肝移植时间最短为1个月,最长为6年,2例患者治疗过程均顺利,与上述研究结果一致。Colmenero等[13]开展了前瞻性队列研究,跟踪随访了111例确诊COVID-19的肝移植患者,与对照组相比,肝移植组发病率增加了1倍,病死率为18%,甚至略低于对照组。Guarino等[14]开展了前瞻性双中心研究,纳入了30例感染新冠病毒的肝移植患者,结果显示,肝移植患者感染新冠病毒后往往更容易出现症状,但住院时间和病死率较对照组则无明显差异。Webb等[15]开展了一项国际注册的队列研究,报道了来自18个国家151例肝移植受者COVID-19预后情况,28%的患者需入住ICU治疗,20%的患者需接受机械通气,这两者病例数显著高于对照组,但进一步的倾向得分匹配分析却指出肝脏移植本身并不显著增加患者感染新冠病毒后的死亡风险。多因素回归分析结果显示,年龄、血清肌酐水平以及非肝癌肝移植与死亡风险相关。Lee等[16]报道肝移植患者的病死率为12%~19%。这些研究提示肝脏移植人群感染新冠病毒,甚至出现肺炎后预后也未必较普通人群差,其可能的原因较为复杂。笔者团队考虑部分移植人群除常规应用免疫抑制剂外,全身情况良好,治疗的耐受良好,同时免疫抑制剂的使用可能预防了潜在的炎症因子风暴。但部分肝移植人群存在多种合并症及并发症,全身情况差,预后较差。此外,接种疫苗情况也是肝移植术后人群值得讨论的问题。目前研究普遍认为,接种新冠病毒疫苗是肝移植术后人群的重要保护措施。Sandoval等[17]回顾性分析了108例肝移植患者感染新冠病毒后的预后情况,指出在感染前6个月内全程接种新冠疫苗的患者,其死亡率显著下降。但需要注意的是,肝移植患者接种新冠病毒疫苗尚存在诸多问题。首先,基于对自身免疫状态的担忧,部分肝移植患者不敢或不愿接种疫苗,这部分人群数量庞大。其次,肝移植患者接种疫苗后不良反应似较普通人群更加明显。最后,肝移植患者还面临疫苗接种有效率问题。不同研究均报道肝脏移植患者对疫苗接种应答率低,接种单针疫苗应答率仅为30%左右,接种2针mRNA疫苗后的应答率最高仅为80%左右,而普通人群应答率为100%[18-19]。本研究中,8例患者均未接种新冠病毒疫苗。鉴于我国肝移植患者感染的新冠病毒主要为奥密克戎变异株,与现有研究中的病毒株不尽相同,且中国人群主要接种灭活疫苗,与mRNA疫苗有所区别,因此,其临床特征尚需更多临床数据来确认。笔者团队认为,现有报道提及的新冠病毒疫苗接种不良反应大多数较轻,基于接种疫苗显示出的保护作用,对肝移植人群接种疫苗应当持积极态度。

3.2肝移植术后的COVID-19诊治经验 据统计,COVID-19患者的常见症状有发热、咳嗽、咳痰、呼吸困难等[20]。Webb等[15]报道肝移植术后的COVID-19患者消化道症状更加常见,而呼吸道症状与对照组相当。本中心8例患者均有发热症状,为低-中热,热峰不超过39.0 ℃,均有咳嗽,咳少量白痰。5例重症患者有胸闷、呼吸困难症状,吸氧后可缓解。2例患者病程中有腹泻症状,予对症处理后迅速缓解。这与现有研究结果较为一致。在诊治过程中,笔者总结出以下经验:(1)注意调整免疫抑制剂使用。抗病毒药物(奈玛特韦/利托那韦)与常用免疫抑制剂(如他克莫司、环孢素、西罗莫司和依维莫司)均存在合用禁忌,可导致免疫抑制剂浓度异常升高。应在使用激素的基础上,停用抗排异药物,期间每3 d左右检测血药浓度,至抗病毒疗程结束后3 d起调整至原抗排异方案。本中心8例患者在调整抗排异方案期间定期复查肝肾功能,并未观察到肝功能明显恶化或急性肝衰竭病例,提示该免疫抑制剂调整方案是安全的。Colmenero等[13]指出,基础抗排异方案中包含霉酚酸酯类是患者发展为重症病例的独立预测因子,尤其对于使用霉酚酸酯类>1 000 mg/d的患者,该结果更加明显。减量或停用霉酚酸酯类能阻止病情进一步加重。值得注意的是,该研究中并未观测到使用钙调磷酸酶抑制剂、雷帕霉素类与患者病情严重程度相关,且完全停用所有免疫抑制剂并不能使患者获益。本研究中,3例患者抗排异方案包含吗替麦考酚酯,其中2例患者入院分型即为重型COVID-19。尽管样本量较小,但与上述研究结论较为吻合,且入院后及时停药,肺炎未进一步加重。笔者团队认为,对合并COVID-19的肝移植患者,治疗过程中应当重视免疫抑制剂的及时调整,停用霉酚酸酯类,在使用抗病毒药期间配合停用钙调磷酸酶抑制剂及雷帕霉素类,密切监测药物浓度及肝功能情况,必要时可加用激素平衡肺炎治疗与预防排异间的矛盾。(2)重视氧疗和氧合动态变化。肝移植术后COVID-19患者主观症状常较轻,本中心5例重症患者均呈现这一特征,但指脉氧和动脉血气提示氧饱和度和氧分压明显降低。尤其在治疗后,患者主观症状较前改善,但氧合指标无明显改善,提示患者恢复缓慢。本组患者中,有1例初次治疗后症状明显缓解,但氧合情况改善有限,静息状态下氧饱和度90%~94%,伴低热,当时予出院,嘱居家氧疗,出院后患者仍有持续低热,检测指脉氧波动于90%~92%,最终再次收治入院,予积极治疗后康复。(3)注意营养支持治疗。Huang等[21]报道低ALB水平提示COVID-19患者病情严重。本治疗组在治疗过程中注意维持ALB>35 g/L水平,并注意额外营养支持以维持正氮平衡。(4)重视多学科会诊。现今各专科、专业组高度细分,面对综合性病例往往力有不逮,有所疏漏。本中心所有肝移植术后COVID-19患者均经多学科会诊制定诊治方案,各专科高度互补,在实际应用中取得较好效果。

综上所述,肝移植术后患者是COVID-19易感人群,有进展为危重型病例的高危因素,科学合理诊治能够取得满意疗效。