浅析摄影图片向花鸟画形象的转化

2023-11-08赵燕青

赵燕青

(常熟理工学院,江苏常熟 215500)

摄影图片作为当今信息时代人们记录、传播图像的手段,真实客观地记录了人们日常所处环境中稍纵即逝的物象与场景。无论是用于信息交流的数字图片还是纸质图片,俨然成为现代社会人们保存和展示对于所处时代认知与感悟的最好载体。随着具有拍摄功能的智能手机的逐渐普及,普通人都可以无需专业的摄影技术,随时随地获得高质量的摄影图片,再通过不同的途径在网络上与人分享,更扩大了摄影图片的传播力度和广度。可见数字摄影图片已经在互联网发达的现代社会生活中,成为一种人人都可以分享和使用的资源。

摄影图片作为一种易得、成本极低且可充分利用的图片资源,在现代绘画创作中的运用也越来越广泛。而在这之前,创作者以对景写生收集素材为主要手段,但因这一方式对于创作者的观察、分析、记录的素养要求极高,所以这种传统地从写生到创作逐步演进的过程是有难度且艰辛的。与此同时,由于多方面条件的限制,以对景写生、目识心记这一传统的方法来获得花鸟造型的方式也无法满足快节奏生活环境下创作者的实际需要,创作者将目光投注到摄影图片也就成为必然的趋势。本文探讨的是在信息时代背景下,创作者如何将写生与摄影图片相结合,甚至以图片作为重要的依据来进行花鸟画创作。而如何顺应时代发展的潮流,利用科技带来的获取图像信息的便利,创作出更多更符合新时代审美需求的作品,也是花鸟画创作者的时代命题。

一、摄影图片是观察物象的必要补充

花鸟画的创作无论是小幅折枝还是大幅全景,都离不开对物象的细节表现,如果创作者无法对原形悉心观察就贸然下笔,那么这类艺术形象的生动性和艺术美感就会大打折扣。中国古代画论中就有类似的记载,宋代品第宫廷藏画的著作《宣和画谱》中第十八卷中评论赵昌的花鸟画作品这样说道:善画花果,名重一时。作折枝极有生意,傅色尤造其妙。皆工于草虫,然不及花果之为胜……又杂以文禽猫兔,议者以为非其所长,然妙处正不在是,观者可以略也。可见花鸟名家,也必然有专善的题材,对特定的物象如不能潜心研究和探索,也会在形神的刻画上有所缺失。而此书中更多的是对画家深入自然观察物象从而达到极高的艺术表现造诣给予的褒扬。如评论易元吉“几与猿狖鹿豕同游,故心传目击之妙,一写于毫端间”,又“多驯养水禽山兽,以伺其动静游息之态,以资于画笔之思致,故写动植之状无出其右者”。评论崔白弟崔悫时说道“画家虽游艺,至于穷理处当须知此”[1],正因为崔白兄弟二人倡导和力行的以写生为宗旨不为固有习俗风气束缚的理念,开创了花鸟画创作的新风尚。《宣和画谱》作为徽宗诏命编撰的用以振兴画学以教育众画工的著作,书中对于艺术创作的众多观点和主张对当时画院学生及后学者影响深远。可见,宋代绘画尤其是花鸟画的创作之所以达到极高的艺术水准,与自上而下所倡导和践行的重观察而得物象之妙的写实主义创作手法息息相关。

花鸟画创作离不开对物象原形的观察和分析,而图片如果是在相对丰富的视角及稳定的拍摄条件下拍摄而成,就为我们身临其境般研究观察物象提供了多种途径和可能。图片资料可以分为两种,其一是创作者出于一定的意向而有针对性地拍摄而成。这类图片对于获取物象的偶然性动态(非常态的但又入画的形态)有肉眼观察无可比拟的优势。另一类是创作者因时空上的局限无法自己拍摄从而通过网络搜索获得的相关图片。例如一些野生动植物,本就数量稀少且少见,观察者无法获得近距离观察的条件,只能借助此类图片加以创作。此二者无疑是最为理想的创作资料,尤其是创作者在客观条件允许下用相机记录的动植物的完整形象,可以将观察对象定格在不同的瞬间及视角,这就为创作者本人提供了可以在画室细心观察、分析的资料。

诚然,目前有不少质疑绘画创作中直接拷贝图片资料的声音,认为运用图片进行创作缺少了实景写生的鲜活性,也会形成过于依赖图片应用导致创作者写生能力弱化,形象缺少艺术加工后特有的主观审美的情趣等。笔者认为,对于摄影图片资料的运用,应致力于发挥其优势避免上述不足和缺憾,既不能否定摄影技术对艺术创作带来的便利和促进作用,也要对直接借助软件和程序进行抠图、拷贝、拼凑等简单化的图像处理手段进行规避。

二、摄影图片是花鸟画形象塑造的重要依据

如果没有图片的辅助,即便创作者有较高的写生技能,也无法完成对所有细节的艺术处理,从而影响创作的艺术水准。尤其是对于时刻处在动态中或是距离我们较远且警惕性很高用肉眼已无法仔细观察的禽鸟及其他野生动物,摄影图片则是不可或缺的资料补充。如果想表现非本季节的花卉草虫或不常见到的动植物,摄影图片就成为创作者塑造花鸟造型必不可少的原形。可见,摄影技术已经成为现代花鸟画创作者有益的辅助,它的出现为创作者提供了更多的灵感和创作激情,有效弥补了创作者因时间与空间的局限而导致的不足和局限。

花鸟画形象的塑造,更偏向于对物象外在形态及必要细节的深入刻画,进而达到以形写神的目的。比如对于某种花卉,创作者有条件进行对景写生,但为了弥补写生时间不足及观察完整程度不够的缺憾,摄影图片就成为重要的依据。借助图片,创作者可以获得更多视角下观察到的外形与细节,加深对于物象生理特征和结构的认识,为下一步艺术形象的塑造奠定基础。我们可以把摄影图片看作是我们双眼观看外部世界的另一种方式,它比我们的肉眼来得更加细微、完整,比我们笔下的记录更为客观、翔实。从这点来看,通过不同途径获得的摄影图片,与物象的真实形态除了在观察的自由度、完整度上有较大差异外,基本无太大不同,都是花鸟画形象塑造的基石。

三、摄影图片向花鸟画形象转变的具体方法

虽然摄影图片在花鸟画创作前期扮演着重要角色,我们仍要警惕和避免对它的过度依赖,更要明确区别纯粹再现摄影图片的摹写与真正意义上的花鸟画创作。这类所谓的写实性的花鸟题材的绘画创作方式,完全再现摄影图片中的物象形态,虽然展现出较高的写实特性也有着很强的观赏性,即“和真的一样”,但并非值得提倡的花鸟画创作模式。此种方法排除和省略了创作者对于物象造型的再创造,即缺少了对艺术形象的审美思考和造型美的形式探索,也就谈不上自身艺术风格的营造,只是做了大自然的搬运工,是一种改换了表现材料的照片复制。艺术形象的产生需要运用合理的方法对原形归纳、取舍、夸张、改造,是一个师心师目师造化的过程。

1.归纳与取舍

真正意义上的艺术形象,必然离不开对自然形态的归纳和细节取舍,以达到形式美感的特定要求。要想从复杂的自然形态中,抽离出蕴藏在物象外表下的秩序、对称、节奏、韵律等形式美感,创作者需具备一定的形式美的意识和素养。最有代表性的例子就是禽鸟不同形态的羽毛数量大、细节繁杂,再加上不同动态和环境的影响,外在形态会出现诸多变化。因此,面对如此复杂的原始形态,就必须侧重表现鸟类外在形态中蕴含着的弧线形的秩序之美与色彩关系的和谐之美。为了达到这一目标,就应进行简化和秩序化的结构形归纳,并进而对原形的色相与明度关系进行明确和细化。如果我们比较一下宋代院体花鸟画中的花鸟形象与画中所对应的花鸟原形,就能深刻体会到画家在塑造艺术形象时手法的精炼与准确,这些经典作品中的花鸟形象已然成为超越真实原形的永恒的意象形态,无法对应到现实生活中的某一只鸟、某一枝花,却是从古至今从未改变过的花鸟形态,是超越自然形象后的艺术形象。

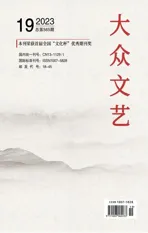

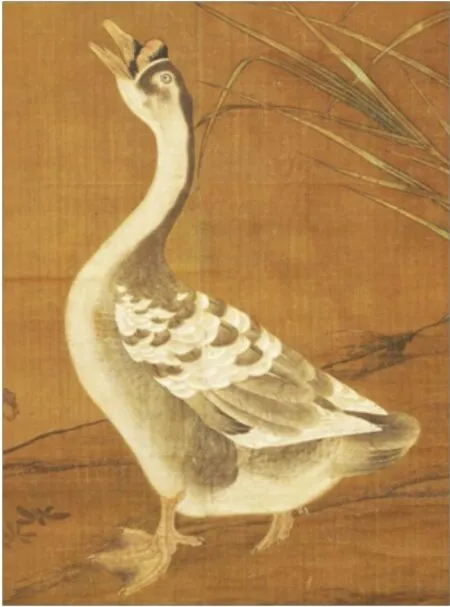

图1为崔白《芦花羲爱图》中的雁鹅形象,而图2是雁鹅的真实图片,将两者比较我们可以清晰地看到崔白笔下的禽鸟形象,与实际物象有着明显的差异,作品中的鹅突出的是其优雅而健硕的身姿,在结构准确的基础上,又重点表现了复羽、飞羽及尾羽的规整饱满的线型之美,虽说对于某些局部的结构形态的处理不够严谨和真实,但总体而言,对雁鹅扬首高哥、步履矫健姿态的成功刻画是无可争议的。画家显然是对雁鹅有过深入的观察、记忆,将其认为最入画的动态和最完美的身姿收纳于画中。

图1

图2

将自然形转化为作品中的艺术形象,首先应是一个将复杂形象用图像化的多种笔墨语言简洁化、规整化的过程,将过于繁杂无序的细枝末节转换成简练而准确的点线面的不同组合方式,是一个做减法的过程,体现的是创作者对原形的理解和对造型语言的偏好,理解越透彻,对造型语言的运用就越恰当。

2.改造与转变

很难有一个具体场景能完全满足创作者对作品的所有期望,无论是写生还是参考摄影图片,创作者都需要对所见之物象进行归纳取舍后加以进一步改造与完善。所以,这个步骤是一个做加法的过程,不仅是数量和复杂程度上的增加,更是创作者自身审美趣味、艺术境界的逐步展现的过程,也是将原有之实物场景转变为兼具诗情画意的艺术作品的过程。

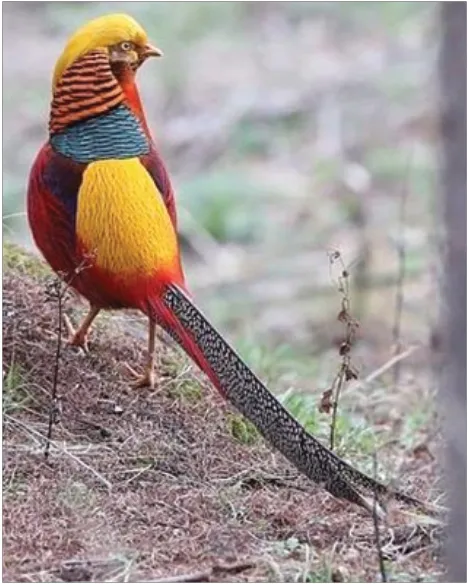

图3中的是赵佶《芙蓉锦鸡图》中的锦鸡形象,动态于近乎“S”形的舒展中蕴含着极强的视觉张力。在造型上,作者为了使锦鸡体型的流线型更为整体,夸张和改变了尾羽的舒展形态并缩小了躯干部位的体量,使形象显得更加协调,身形更为修长流畅。图4是与画中形象观察角度相似的摄影图片,无论是在固有色的色彩倾向上还是在不同部位的形状、朝向和细节上,都和画中的锦鸡形象有很大差异。可见,艺术作品的创作过程,凝聚了画家对于表现对象的客观形态的观察理解、对于艺术创作的审美趣味、自身较为成熟的造型理念于一身,并非对客观场景物象的简单再现和记录。

图3

图4

在上文已提到,花鸟画中的艺术形象是创作者根据自身艺术创作理念并采取相应的方法表达出的第二自然,与自然界及摄影图片中的形象有较大差异,更为典型及富于辨识度。创作者可对物象的某些特征及细节进行夸张处理,通过这种夸张,使形象获得一种独特的审美趣味,不仅仅是表现物象四平八稳、中规中矩的原有形态。例如在用线塑造形体时,为了使方圆有差异、大小有对比、长短有参差、疏密有节奏,就必须对原形进行大刀阔斧的加工改造。图5是摄影图片,图中是较为常见的水鸟——鹡鸰,也是历代花鸟画家笔下较为常见的表现对象,而图6中的图形是笔者对图5中鹡鸰原形改造而加工而成的新形象。通过对众多有关鹡鸰的摄影图片资料的深入解读,笔者获得了对鹡鸰结构特征、生活习性及动态规律等较为完整的了解,并最终设计出了一个个人较为满意的形象,而这一形象其实是两张摄影图片中不同局部的重新组合。之所以通过摄影图片而不是写生来完成这一创作过程,原因很简单,笔在者生活的环境中,很难近距离接触到这种可爱的鸟儿,即使偶尔见到也是隔着较远的距离,根本无法看清它的模样。

图5

图6

将生活中物象的原形进行归纳与取舍,再以合理的手段改造和转变,最终才能生成艺术作品中经得起推敲、有意味的艺术形象,而这也正是创作者艺术风格形成的必要条件和必经之路,这一过程也直接反映出创作者的审美趣味和创作理念。此时的摄影图片之于创作者,就像是食材之于厨师,相同的食材在不同菜系的厨师料理后,转变为不同风味的佳肴。经验丰富的创作者更善于使用图片素材但又不拘泥于图片本身,就像我们应勤于写生但又不能被对象完全束缚一样。

纵观千百年来中国花鸟画发展的历程,大量专擅某一题材的花鸟画家之所以能留名史册或以经典的作品为后世敬仰,不仅缘于画家天资聪慧及对艺术创作的勤学苦练,也得益于其对特定类型的花鸟物象进行了异于常人的观察和体悟[2]。同样,写生观察之外辅之以摄影图片,将有助于现代花鸟画创作者塑造出更多生动传神、富于现代审美趣味的形象。科技的发展和资源的丰富,为中国画在新时代的发展提供了机遇和挑战,中国画创作者也更应该在艺术实践中充分利用好科技所带来的便利和灵感,在体现时代律动的同时坚守和传承好中华民族的艺术精神和优秀传统。