众神和合:闽西客家乡村戏剧的演出习俗

2023-11-06邱立汉

邱立汉

(龙岩学院师范教育学院,福建龙岩 364012)

闽西客家乡村戏剧主要流传有闽西汉剧与闽西木偶戏(傀儡戏),两种戏剧先后被列入为国家级非物质文化保护名录。目前,很少有从区域民俗的视角对闽西乡村戏剧进行研究,对其演出习俗的研究则更为鲜见。这与其国家级非遗地位是不相称的。本文通过对闽西客家乡村戏剧演出习俗中的“出煞”仪式(开台)进行田野调查,获取一手资料,从区域民俗学和宗教学研究路径入手,试图揭示闽西客家乡村戏剧演出习俗与民间信仰的关系及闽西客家地区多神信仰与神灵和谐合一的特点。

闽西是客家祖地,客家先民自西晋永嘉之乱开始,历经唐末黄巢起义、两宋外族入侵等多次祸乱而南迁,陆续抵达闽粤赣边区,年深日久,变他乡为故乡。客家先民教导子孙极力传承和保留中原语言、习俗等文化,那些“文化遗留物”便成为客家人维系中原的“乡愁”。因此,客家祖地闽西中原古韵犹存,闾阎力役,皆喜吟咏、好戏剧。据闽西地方史料记载,旧时每到神诞之日庙会之时,闽西城乡戏剧演出热闹非凡。如民国版《连城县志》记载了庙会演戏的盛况:“迎神斋醮,饰戏游灯,梨园入境,则乡而城,城而乡,春秋不歇。”[1]戏剧是一门古老的表演艺术。它的起源可以追溯到商周时期的驱傩活动,与原始宗教仪式活动相伴而生,是以娱神为主要目的的酬神、还愿活动。所以,早期的戏剧可以看作是民间信仰习俗的一部分。也就是说,古老的戏剧与民间信仰是融合在一起的。

相传闽西木偶戏在明朝初年,由上杭白砂人从浙江杭州传来①关于木偶传入有两种说法:一种说法是,明朝初年,上杭白砂塘丰村人李法佐、李法佑兄弟和樟坑村赖法魁、温法明四人,因事被遣至杭州服役,期满后,四人留居杭州,分别在四个傀儡戏班中学艺,艺成带回十八尊木偶,时称“十八罗汉”。另一说是白砂水竹洋村梁氏七世祖缘春公于明朝初年从浙江钱塘迁居上杭白砂水竹洋开基时,从浙江带来木偶戏。参见龙岩市政协编《闽西戏剧纵横》,鹭江出版社,2010 年,第122 页。,迄今有六百多年历史。相比而言,闽西汉剧是晚来剧种。“皮、黄声腔于雍、乾年间以湖南班(楚南戏)为媒介和载体流入闽西之后,经过它与闽西客家方言、民间艺术不断而逐步结合的孕育期,于嘉庆(1796—1820)前后基本形成了闽西本地的剧种——闽西汉剧(乱弹)。”[2]闽西汉剧在发展过程中不断吸收了木偶戏极为丰富的传统剧目和具有地方特色的民间音乐,木偶戏也吸收了闽西汉剧优美的“西皮、二黄声腔”,形成一个新的流派——乱弹木偶。

无论木偶戏还是闽西汉剧,都扎根农村,活跃在农村的庙宇、宗祠等舞台上,与庙会活动、祭祀仪式相生相伴,与神共舞。这种场面热闹的演出活动不仅有打动观众,怡情娱人的作用,也有酬谢神明的娱神功能。但在古人的精神世界里,认为人与神还是有边界的,在日常生活中,恶煞鬼神经常搅乱人们的正常生活。因此,借用能穿越历史、扮演神明和英雄的仪式戏来驱邪除煞,安抚神明,避祸祈福。这样,就产生了与之相关的特殊演出习俗。

一、闽西客家乡村戏剧的演出习俗

据著名木偶艺人徐传华的弟子连城木偶剧团原团长李明卿先生讲述②讲述人李明卿,男,68 岁,福建连城县人,连城木偶剧团原团长,中国木偶书法第一人。讲述地点:福建上杭县白砂水竹洋村闽西客家木偶戏神田公堂所在地,时间:2021 年8 月2 日(农历六月二十四日,木偶戏神田公生日)。,在一些特定场合,如遇新戏台、新祠堂、新庙宇,根据东家(请主)要求,木偶戏演出之前经常要做“出煞”驱邪仪式,即“开台”。

东家(请主)需要准备的道具有:三只雄鸡①“出煞”仪式分有大小礼之区别。一般小戏台“出煞”,用小礼,割三只雄鸡;大戏院“出煞”则用大礼,杀一头猪。,一个装满大米的米斗(量米筒),一把尺子,12 根白线,一把半圆剪刀(即抓手处有两个半圆),一把算盘,一面镜子,一个油灯盏,12 个蛋。木偶师傅(一般是戏班班主)制作镇符:用尺子在剪刀两个抓手的半圆中间穿过,意为间开两个半圆,插入米斗中间,再用线缠绕剪刀,制成八卦阴阳两仪图。然后放上油灯盏,一旁立起镜子,点上灯火,镜子照出八卦图。

镇符制作完成,接着进行“出煞”仪式,具体仪式分如下四步:

第一步,祭谱请神。拿出五块红纸画谱章,按戏台东、南、西、北、中五个方位,代表金、木、水、火、土,依次画神符谱章,画完贴在戏台五个方位上,田公元帅避邪神符扎在戏台中间竹竿上,再画二十八星宿谱章放戏台,所有神谱布置好后,割第一只雄鸡,以血祭谱。祭完神谱,割第二只雄鸡开始请神,念:“天地三界②神谱诸位神仙菩萨很多,难以一一念出尊位,主持“出煞”的木偶师傅为安全起见,以防遗漏,用“天地三界”代替。,有道神祇,各安一炉香火,请您下来领吃红花血酒。”

第二步,跳台驱邪。提红煞、黑煞木偶出场跳台,驱赶邪魔,然后戏神田公元帅出场跳台,念:“傀儡出在汉高王,木刻雕来粉线装,我今奉了高王旨,赐我金牌走四方……香烟缈缈透云霄,拜请杭州铁板桥,铁板桥头请师傅,腾云驾雾下云霄。我乃田公元帅,今日新建戏台……”最后,“鲁班仙师”手提斧头出来跳台。

第三步,“呼龙出煞”。真人(演员)出台,头上扎一红布条,腰间扎一条红腰带,身配一把七星宝剑,“呼龙”时人必须站在画有“寳”字符戏台中间,呼叫:“呼矣!……日出时良,天地开张,时交泰阳,弟子×××为××乡××村新建戏台(祠庙)出煞,真谢龙神,左手拿金鸡,右手拿金剑。此鸡不是非凡鸡,是王母娘娘台前报享的子金鸡,此剑不是非凡剑,是王母娘娘赐予我的斩杀剑。”每呼叫一声,敲一声锣,吹一声唢呐,发一次粮,即台上向台下四周挥洒“五宝”(钱、粮等五类)。

第四步,敬酒送神。呼毕,踏出“寳”字符,割第三只雄鸡,在戏台前方放置的五个酒碗里依次滴血,并用雄鸡滴血在戏台中央书空“福”字,然后到戏台四个角落滴血完回到台中,背手把鸡扔到台后。最后敬酒送神。每念一句词往地上泼一碗酒,敬酒词如下:

一杯酒一杯浆,口角是非红花担③红花,指打了鸡血的血纸;担,即担当,承担。;

二杯酒二杯浆,午时瘟气红花担;

三杯酒三杯浆,凶神恶煞红花担;

四杯酒四杯浆,保佑信主大吉昌;

五杯酒五杯浆,保佑满堂弟子平平安安声响亮。

敬完酒,念词送神:“弟子地头焚香,焚香拜请各位有道神祇,今日法事已满,请各位各归云坛,各归本位。”弟子以香火奉送。至此,整套“出煞”仪式结束。

“出煞”仪式过程中,严防他人(非仪式人员)观看,以防冲撞煞神,犯病不安。据李明卿先生说,这种神秘莫测的法事仪式一般只有戏班班主掌握,仪式关键细节秘不示人,完全是师傅代际传承。他在师傅病危时,才被师傅叫到病床前,用纸张详细写出整个“出煞”的法事过程。

送完神,演《跳八仙》《跳加冠》等“开台”仪式戏,给东家(请主)赐好言、送祝福。仪式戏演完才开始演正本戏④以上仪式及仪式戏,根据笔者2021 年8 月2 日对连城木偶剧团原团长李明卿先生调查采访的录音资料整理而成。。

各种木偶戏班“开台”仪式习俗大同小异。根据《闽西戏剧纵横》书里记载的演出习俗略有不同,兹引述如下:

木偶戏演出一般是与迎神赛会关联在一起。或酬神,或娱神,或还愿。因此,戏班每到一地,在演正式剧目之前,必定要先举行“安坛启师”的仪式。所谓“安坛”即安神坛,“启师”即请木偶戏的戏神、祖师。台上依次提出三个傀儡:太白星君、田公元帅、坐台菩萨(信主所许愿的神——观音或华光或夫人神等)。此时,扮演田公的木偶要在台上表演查勘、驱赶邪魔等动作,因此,“开台”又叫“田公踏台”。在举行开台仪式时,全班艺人齐声念诵开台词,齐声唱开台曲(不用管弦伴奏,只用锣鼓闹场)。

木偶戏在开台仪式表演中,不同时间段演出,开台词也不一样,按照惯例分成上午、下午、晚上三个不同时段的开台词。据袁洪亮、陈靖整理的开台词如下:

上午开台词:

念:

傀儡出在汉高王,木刻雕来粉线装,

我今奉了汉王旨,赐我金牌走外乡。

早领三勒令,陈平解白登,

万民皆施礼,诸佛降莲台,

一声锣鼓请神明,家堂先师莫着惊,

三伯公公中堂坐,请下龙神作证明,

香烟缈缈透云霄,拜请杭州铁板桥,

铁板桥头请师傅,腾云驾雾下云霄。唱:

一炷清香,拜请杭州田大王,

盖保信主一家无灾难,转保弟子声响亮,

奉献坛前酒和浆,神花烛火成双对,

化灾祸福降吉祥。白:

田公田公,八面威风,

田公师傅到你乡(家)中,邪魔鬼怪走无踪,

走!下午开台词:念:

四柱架莲台,弟子诚心斋,

敲动鼓板响,请得众神来。唱:

三界尊神,拜请□□坐中堂,

神兵神将两边排,陈平先师坐坛中,

一花同视万花香。晚上开台词:念:

台前灯光照耀光,□□□神坐中堂,

□□□神中坛坐,邪魔鬼怪走别方。唱:

开发瑶池,当今天子称山河。

外国来进贡,神明降莲台,

家家且唱太平歌,有请莲台,

风调雨顺国泰民安,顺遂今香万事花。

她摇摇头,用典型的赵玉墨嗓音说:“你认错人了。”三十年代南京的浪子们都认识赵玉墨,都爱听她有点跑调的歌声。

一般每到一个新的演出点,正式演出前还要先演一出“跳加冠”。意在祝福东家此后加官进爵,步步高升。如陈靖搜集提供的武平县东留乡“福瑞堂”木偶戏班的《天官赐福》《打八仙》词:

《天官赐福》

贤东家住水流东,儿孙在朝坐朝中;

贤东家住水流南,牛马放出满山爬;

贤东家住水流西,儿孙在朝穿朝衣;

贤东家住水流北,儿孙在朝登官职;

《打八仙》

八仙到华堂,满门大吉昌,

一门三进士,得中状元郎。

在演这一节目时,要求观众肃静不语,所以又叫“哑台”。这些基本仪式举行完之后,才开始演出正本戏。最后一晚必定要演“打金榜”,祝福东家此后登龙虎榜,代代高中,吉祥如意。[3]468-470

相对于用小偶人演戏的木偶戏,闽西汉剧俗称“大戏”。尽管是“人戏”,闽西汉剧同样也有一套“出煞”仪式习俗。

据《闽西戏剧纵横》一书刘远、王远廷、葛荣椿等前辈提供的有关戏俗资料称,戏班如被请去为从未演过戏的新庙、新祠、新桥、新戏台、新井、新屋落成演出,按例要举行神秘又阴森的“出煞”仪式。请主备好三牲酒礼,摆好香案神台,武净艺人扮演钟馗,其他参与的艺人只要脸上或手掌心涂写竖“风”倒“火”字即算扮成了“众仙”。“钟馗”率领众仙,在锣鼓、小铜号(一种细长管状的铜号角)齐奏中绕一周,站定升帐,“钟馗”杀鸡、画符、念咒、舞剑、撒盐来驱鬼出煞。此时,请主和观众要防冲撞煞神,不敢围观。要等出煞之后才正式开台演戏、看戏。

一般首场演正本戏之前要有开台仪式,从锣鼓闹台催观众进场后,先由一演员扮演唐明皇上场,念“风调雨顺,国泰民安”,配号头、锣鼓,而后下场、闹台。接着,在吹牌和小锣鼓声中,演一出仪式戏《六国封相》,或《天官赐福》,或《跳八仙》,具体由请主点定。之后开始演正本戏。首场演出的正本戏一般都是《打金枝》,此剧行当齐全,并以团圆结局,首场点演此剧以示吉利。演出期满,末场演出正本戏之后,一生一旦上场拜台,跳《团圆》配吹牌以示向观众祝福。闽西汉剧仪式戏中的《跳八仙》,可以参看龙岩市新罗区万安乡韩仕昌在咸丰十年(1860)抄《赠扇记全本》所记载的演出习俗“八仙排”。原文抄录如下:

众仙请

华堂寿筵开 蟠桃亲手栽

南山仙伯老 北斗献三台

众仙下山来 萱花满地开

一声鱼鼓响 引动众仙来

生 白 众仙请

今日相引众仙前来有何吉兆?

旦 白 今日相引众仙前来庆贺新春

众 君母赶□,礼当待候科

旦 白 众八仙庆贺已毕各归洞府

众 白 众仙请[4]466-467

闽西汉剧的“出煞”仪式比木偶戏简单,但是基本程式相似,都具有阴森神秘的一面,不允许无关人员观看。仪式中,都要进行割雄鸡、祭谱、请神、驱邪等,但闽西汉剧更加程式化,扮演具有特定符号意义的“钟馗”来驱邪。驱邪之后,皆以不同形式的八仙戏来祝福东家或请主。

从前文得知,通过田野采集木偶艺人李明卿讲述的口头“仪式文本”与《闽西戏剧纵横》记载的木偶戏“仪式文本”略有不同,这正是反映出了口头传承中普遍存在的“异文”现象。因开台“出煞”仪式的神秘性和特殊性,不同戏班师傅讲述限度不同,必然造成田野文本之间以及田野文本与文献文本之间的差异。尽管乡村经历了巨大的历史变迁,但目前仍然活态传承的“出煞”仪式的主要仪轨并没有发生变化,这是“出煞”仪式必须遵循的严谨性使然,也是区域民俗文化圈对自我传统的守望与外来文化抗拒的结果。而闽西汉剧的“仪式文本”异于木偶戏,则反映出了“人戏”与“偶戏”的异质区别。

二、闽西戏俗中的神明

闽西客家地区遗留多神崇拜的信仰习俗。人们不仅敬拜佛道中的神仙菩萨和人格神、祖先神,也膜拜与生活息息相关的天地山川、雷公电母、石头树木等自然神。这些神明或单独被设坛敬拜,或合处一庙共享香火,有些则根本无需设坛建庙祀奉,只是在人们生活中概念性地存在,是一种虚拟在场,在日常生活中需要时则画上谱章,象征性地参与仪式活动。

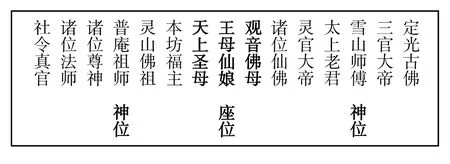

如前述木偶戏演出习俗中,举行“出煞”仪式时临时张挂“神榜”(众神图),或在红纸上画上不同方位神谱,张贴台上,让众神各司其职,发挥驱邪功能。具体被邀请参与仪式的神明究竟有哪些?我们来看看袁洪亮先生提供的木偶戏“神榜”(众神图),兹将该榜图上的神仙、菩萨名称按顺序抄列如下:

太阴 太上老君 □皇大帝①原文只有“皇大帝”三字,笔者疑为前面漏了“玉”字,此处用“□”表示。释迦佛王 太 阳

真武祖师 恶才童子 观音佛母 善财童子 龙树王

雪山仙师 奏表功曹 三官大帝 和合二仙 广泽尊王

康三马四 顺风耳 华光大帝 千里眼 管口二郎神

治病功曹 关圣大帝 五谷真仙 文昌帝君 庐医仙师

招宝七郎 木偶师傅 哪吒太子 陈平先师 洪山公王

鲁班仙师 马 汉 天上王母萧 何赵大元帅

花公花母 海 清 三位夫人海 通五常五郎

风伯雨师 河伯水官 黄倖三仙 四海龙王 雷公雷母

太保三郎 太保一郎 太保二郎

银花小姐 三伯婆婆 田公元帅 三伯公公 金花小姐

神榜为布帛制品,上面画有11 层(级)53 位神仙、菩萨②上杭“客家木偶文化艺术研究会”会长梁礼忠家(白砂水竹洋)中木偶文物展览室墙上悬挂的“神榜”复制图共画九行(级)43 位神仙、菩萨,与袁洪亮先生提供的少了10 位。。其中有陈平先师、木偶师傅、田公元帅等三位被视为木偶戏的神。

所请的上述53 位神仙、菩萨外,艺人还要把自己的师公、师太也要请出来。但各班所请师祖有所不同,就如老艺人所说的“各师各教”。兹将上杭白砂木偶戏艺人曾瑞伦和梁伦锦两个人所藏的“请神谱”中关于木偶戏祖的部分也摘抄如下:

曾瑞伦藏本(以下简称曾本):

拜请香山门下戏文会上前传前教、后传后教祖师,前代师公刘法宣,后代师公余法礼、温发明、张授二郎、赖法魁、赖依然……

梁伦锦藏本(以下简称梁本):

拜请师公温发明、赖法魁、李法佐、李法佑、李法琼、邱法奉、开光师、保结师、凹杨先师……拜请勒符口教师马千一郎、马万二郎、熊十四郎、熊十四娘、林丙九郎、丁法万、温法明、赖法魁、袁禄满郎、李千一郎、李法用、李法顺、李法亮、李法春、李振才、梁法魁……[5]468-469

民间信仰或民间宗教中,各界神明有被民间认同的一套运行体系,即严格有序的等级位阶。上列“神榜”中,按神明所处地位高低及掌管权职大小依序排列,纵向排位,则顶层的神明位阶最高,越往下层,位阶越低;横向排位,则每层居中神明位阶最高,左右两旁左位高于对应右位。显然,诸神中位阶最高的是□(玉)皇大帝。诸多神明除了突出行业神即木偶戏神的功能外,其他神明都是日常生活中包罗万象的保护神,包括木偶戏祖,构成一个庞大神明集合体的奇特景观。

这种现象并不是特殊地存在于戏剧仪式中,在闽西其他各类民俗信仰活动中也常见。如,在武平县中湍村每三年举办一次的醮会上,要举行惊心动魄的“上刀山”表演活动,众神必须被恭请到现场护佑勇士。活动进行前,在村中选取一块宽阔的田地,竖起一根大木柱,四边拉绳固定,并在绳索上系上五颜六色的三角旗,木柱左右分别插入一口长约40 公分、宽约6 公分的大刀,锋利的刀面必须朝上,沿着木柱向顶端依次插入象征12 个月24 个节气的12 梯共24 把刀。经过斋戒的表演者必须赤脚踩着刀面登到顶端,俗称为“上刀山”。表演时,旁边树立“神榜”,焚香化纸,两人在神台前嘴里反复不停地唱念“请神”护佑。“神榜”分上下两段红布书写“众神”。神明位阶按顺序如下:

上段红布:

下段红布:

此“神榜”一共列出了24 位尊神,但未写上“神榜”却在举行醮会法事之前被纳入供奉的神明还有一些,诸如保护脚免遭割伤的“铜皮祖师”“铁骨祖师”等①以上资料根据笔者2011 年7 月13 日到武平县永平乡中湍村忠新馆的田野调查笔记整理而成。访谈对象:兰可凤,男,68 岁,武平中湍村人,忠新馆会长。。不同的仪式活动,恭请参与护佑的神明也略有不同,各路佛神大多可参与各种场合的祭仪。演戏习俗中“出煞”仪式的多路神明,如观音佛母、天上王母、文昌帝君、太上老君、雪山仙师等都参与了武平中湍村的醮会法事,未被列入神榜名单的则以“诸位仙佛”“诸位尊神”来囊括。这种多神参与,众神“合署办公”,充分反映出客家民间多神信仰及神灵和谐合一的显著特征。

三、演出习俗与民间信仰

从民俗学角度看,闽西戏剧演出习俗具有其他民俗普遍具有的教化、轨范、维系和调节功能。[4]

其轨范功能表现为对民众的心理、观念和行为进行制约限定,形成人们约定俗成,不能轻易违背的原则或习惯的禁忌。如“出煞”的整个程式,包括要使用的道具、作法程序,在邀请“神谱”中的各路神仙菩萨时担心遗漏,法师念“天地三界”以代表众神,以免出现不必要的麻烦。仪式过程特别忌讳旁人观看,以防造成伤害,因而有时把仪式安排在晚上夜深人散时举行。

“出煞”仪式目的是驱除邪魔,其意义在于对超自然的未知世界在心理上筑起一道防线,具有心理调节作用,包含带来美好的祈愿。仪式中的道具具有特定的寓意。比如,12 根线与12 个蛋,意即一年12 个月,平安无事;算盘的意义是寄寓演出所在村庄小孩读书聪明,人文鼎盛,既富且贵。而在演正本戏之前或之后演出的《跳八仙》《六国封相》《天官赐福》《打金枝》《送子》《跳团圆》等仪式戏,寓意更加鲜明。“送神”时,割鸡、发粮意在众神享用了酒肉,领了钱粮,应该要离开本域、回到仙界了,不能留在此地作祟害人,保护此地此台日后平安,这也是让请主(东家)获得心理安全感。

从民间信仰而言,闽西戏剧演出习俗即“出煞”仪式,具有阵容庞大的神祇“参与”。显然,“出煞”仪式(开台)与民间信仰有密切关系,到底是当地民间信仰影响了演出习俗,还是演出习俗影响了民间信仰,我们已经无法考证。但可以肯定的是,因演出习俗而形成的行业信仰与当地民间信仰早已交融在一起了。这从当地田公信俗可以得知②上杭白砂水竹洋村有座田公堂庙宇,供奉了明朝初年本村弟子从杭州带回的戏神田公,每年农历六月二十四日,闽西境内傀儡戏班都会前去参拜祖师,当地民众则视为保护神,信众极多。田公信俗已列入省级非遗保护名录。。

闽西戏剧演出民俗就是在长期的戏剧演出历史发展过程中产生和传承的,是闽西民众对诸神崇拜的反映,是在特定场合如新建戏台、祠庙、房屋、桥梁等进行必要仪式的行为习惯。这种仪式已被普遍认同并规范化运行,具有民俗的稳定性。所以,这种仪式(包括“上刀山”等类似仪式)表现出来的是一个民间信仰形式,而且是闽西民间信仰的一个综合体。

这个综合体基本涵盖了闽西民间诸神信仰。其民间信仰的性质还充分体现在“开台”中主事人(班主)的身份。艺人要做法事,必须临时扮演神职人员,所以主事人都有另起一个法号,如上杭白砂流传下来的木偶戏“请神谱”中列举的名单“李法佐、李法佑、梁法魁”等,名字中间带“法”字指的就是法名。演出前“开台”的宗教色彩浓厚,在一定程度上可以视为宗教活动,或宗教信仰。

但在国内学界,较少有从宗教学视角介入民间信仰研究。原因是多方面的,其中,相对于具有完备体系的制度化宗教(佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教等五大宗教)而言,民间信仰是无组织的、散状的,是曾经被全盘否定了的封建迷信,被边缘化,甚至一度被打压。不过,随着改革开放和传统文化的复兴,具有悠久历史传统的中国民间信仰正呈现复苏和发展的态势。近年加拿大丁荷生(Keenth Dean)与厦门大学郑振满合作完成的“福建省莆田平原地方宗教仪式调查”,涉及范围广及724 个村所形成的153 个“仪式联盟”,庙宇和神像数量调查结果是:这724 个村里共有2 586 个庙宇,大多数村有3 个以上,有些村多达8 个,也有不少村只有1 个;这2 586 个庙宇里共有10 433 座神像,代表着1 200 多个不同的神,每个村庙平均至少有4 座神像,有的村庙多达35 座。丁荷生调查的主要结论为:“以村为基础的地方宗教仪式活动具有惊人的复杂性和生命力。”[5]7-8其“惊人的复杂性和生命力”可以理解为:地方民间信仰(宗教仪式)对官民认同和政府管理上带来的“惊人”的复杂性,以及在日常生活实践中呈现出来的“惊人”的活力。

对民间信仰问题研究不可回避,甚至值得我们反思。如北京大学哲学系、宗教系教授张志刚先生在2016 年《学术月刊》发表题为《“中国民间信仰研究”反思——从田野调查、学术症结到理论重建》的文章认为,应该立足中国文化与宗教背景,把扎根于中国乡土的民间信仰视为“最普遍、最真实、最基本的中国宗教文化传统”,并表示,在研究中国民间信仰时,使用“民间信仰或民间宗教”的综合性概念来进行表述。[5]24充分肯定了民间信仰在传统文化和宗教中的地位。

中国社会科学院世界宗教研究所金泽认为,民间信仰是“一种历史悠久且当下活跃的宗教文化形态”①金泽《关于“转型时期民间信仰的地位和作用”的几点认识》,来自于浙江大学、浙江省社会科学界联合会《汉学研究与中国社会科学的推进国际学术研讨会论文集》,2008 年9 月。。并在《民间信仰:推动宗教学理论研究》一文中指出,从当下中国宗教的发展态势看,需要调动一定的学术资源,加大对民间信仰的研究。在判断民间信仰的性质和功能时,要跳出“要么全部肯定,要么全部否定”的怪圈。民间信仰的“复兴”,不是简单的“克隆”传统,而是一种文化的再生产。[6]道森(Christopher Dawson)在阐释宗教与文化的深层联系时认为,各类宗教文化现象,并非一种抽象的意识形态,也不仅是一种古老的精神资源,而且是一种延绵历史的文化传统和潜移默化的文化习俗。真正对普通百姓和社会生活影响最大的还是文化习俗或宗教文化传统。[5]23

我们对待民间民俗,不能沿袭过去采用简单甚至粗暴的态度一概视为迷信的、落后的、反科学的封建文化,而应该面向人类发展历史、传统文化以及宗教学和民俗学等,从二元对立到多元统一的视角转换,重新审视其价值。要正视民间信仰“惊人”的活力,把民间的地方性知识和文化生态结合起来,合理传承“文化习俗或宗教文化传统”。

四、结语

从前文戏俗仪式的“神榜”看,在仪式文化空间中,神明常常以“众神”,或“众仙”,或“天地三界”的集体形式呈现,很少单个出现。这就是说,多神崇拜体现了民间信仰的集体性、共享性和包容性。这与西方宗教的“排他性”决然不同。从这一视角看,体现了中国崇尚“和”与西方奉行“争”的文化区别。

在国际多元文化背景下,跨文化交流中,中国民俗文化、民间信仰等“草根文化”将引来越来越多的关注目光,也将重新建构和再生。地方戏剧本质上具有娱神又有娱人的功能。当下,与老百姓日常生活息息相关的各类民俗活动大量存现,尤其是与迎神赛事有关的庙会活动呈现的复兴态势,有利于保护传统戏剧的生存土壤和文化空间,客观上促进了地方戏剧的生存发展。借民间信仰之“复活”培养和发展观众,扩大演出市场,这也不失为传承地方戏剧的另一条出路。

当然,在民俗文化、民间信仰或民间宗教的复兴过程中,政府应该要发挥积极的引导作用,对待民间信仰或民间宗教应摒弃以往“非此即彼”的简单思维模式和管理手段。