三栖农民栖何处:三栖农民栖息地选择

2023-11-04张成玉

张成玉

(洛阳师范学院,河南 洛阳 471934)

我国农民工群体数量庞大,据国家统计局2021年农民工监测调查报告公布的数据显示有2.93亿农民工,其中外出的农民工有1.72亿人,占农民工总数量的58.70%。根据农民工群体在城乡居住地的数量可分为普通农民、两栖农民和三栖农民。其中普通农民是只在农村有房产且以务农为主或在本地打短工补贴家用的农户;两栖农民包括2种情况,一种是有农村老家和县城新家2个居住地的农户,另一种是有农村老家和务工城市(地级市及以上层级)2个居住地的农户;三栖农户是农村有老家、县城有新家同时又有家庭成员在城市务工,即同时有农村老家、县城新家、务工城市三个居住地的群体。三栖农民最终栖息地的选择有多个选项,可以选择农村老家、县城新家、地级及以上城市(主要是务工城市,也可能不是务工城市)中的1个、2个或3个。与普通农民和两栖农民相比,三栖农民可以选择的栖息地更多,情况更复杂,近年来三栖农民的数量越来越多,已经成为农民工中的一个大众群体,需要引起关注。

三栖农民的概念产生于近年,源于部分农民工家庭的城乡居住特征,有学者将“打工在城市,老家在农村,新家在县城”农民工的居住状态称为三栖[1],这种居住方式突破了原有的“城市—农村”维度,出现了“城市—城镇—农村”多种维度[2],这些变化对社会产生多方面的影响[3]。从长期看,三栖农民将来“栖”向何处是需要研究的问题,但现有的研究较少,与之相关的农民工落户意愿方面的研究可以为三栖农民栖息地选择研究提供类似参考。关于农民工落户意愿,一种主流观点认为应积极支持农民进城安家落户。由于城镇化有利于拉动经济增长、促进社会发展等作用,因此多数学者支持农民工市民化,认为推动一亿农业人口市民化是新型城镇化的首要任务[4],应推动农业转移人口深度市民化即同工、同酬、同权[5-6],2003年SARS危机和2020年新冠肺炎疫情2次重大公共卫生危机表明应加快农民工市民化、定居化,减少大规模人口流动风险[7];另一种观点认为相当一部分农民工会返乡。认为农民工进城是为了获得比农村生活更好的城市生活,如果实现不了就会退回农村,尤其是没有就业竞争力的大龄农民工要退回农村[8]。基于不同现实原因,出现一些进城农民工、中高等院校毕业生、退役士兵以及科技人员等返乡创业和就业的逆城镇化现象[9-10];第三种观点认为农民工落户意愿正在多元化。从原来的“乡—城”向“乡—县—城”转变[11],“非城非乡”或者说“又城又乡”是新出现的一种城乡关系[12]。多数研究认为影响农民工进城关于落户城市层次或返乡等选择主要受收入水平[13]、职业稳定性[14]、教育条件[15-16]、户籍制度[17]、土地处置的影响[18-19]。

总体上看农民工选择栖息地已经日趋多元化,三栖农民是近年来出现的新群体,其栖息地的选择有农村、县城、城市、农村—县城、农村—城市、县城—城市、农村—县城—城市等7种可能,到底三栖农民选择不同栖息地的可能性有多大,选择决策受到哪些因素的影响以及影响的方式,需要进行研究。通过这些研究能够洞悉三栖农民的未来流向,据此按照“服务跟人走”的思路对最终栖息地增加财政投入并提供相应公共服务,同时对进城的三栖农民提供宅基地、农村土地流转渠道或变现通道,在无法实现“地跟人走”的情况下实现“钱跟人走”,以支持三栖农民更好发展。

一、研究假说和模型设定

为了分析不同因素对三栖农民栖息地选择的影响,需要对这些因素进行量化并提出研究假说,进而构建二元和多元选择模型进行检验。

(一)研究假说

借鉴学界的研究成果可以确定影响三栖农民选择最终栖息地的因素有很多,通常这些因素可以分为被选择对象的特征和选择者的特征2个方面。三栖农民选择栖息地的特征主要是城市和县城的房价水平及农村的建房成本、义务教育质量、就业机会、社会保障水平等;三栖农民自身特征主要是家庭人口数量、代际结构、家庭收入、学历水平、就业稳定性、土地处置等。三栖农民做出关于栖息地的某种选项可以看作是其家庭效用最大化的表征,表明在各种复杂的条件下,该选项能够给其家庭带来最大效用,其遵循经济学中理性经济人假设。

多数经济学家认为农民是经济理性的。关于农民是否经济理性的问题长期以来主要有2个流派,一是“道义经济”流派,二是“理性小农”流派。道义经济流派可以追溯到苏联时期的学者恰亚诺夫,他认为当时俄国小农生产目的是为了满足家庭消费需要,不是为了追求利润最大[20]。其后经济人类学家卡尔·波兰尼认为人的经济行为在资本主义产生前就存在于人们的社会关系中,不能将对利润的追求普遍化[21]。道义经济学的代表人物斯科特研究了东南亚农民,强调生存伦理的道德含义,除收入之外还有正义和权利等[22]。“理性小农”流派代表人物西奥多·舒尔茨认为农民具有经济理性,指出其堪比资本主义企业家[23]。本文遵循农民是理性经济人的假设,在此前提下追求效用最大化。三栖农民选择栖息地时会综合栖息地的特征和三栖农民自身的特征2个方面实现家庭效用最大化。

三栖农民在选择栖息地时基于常识不难判断出不同栖息地所具有的特征。反映栖息地特征的变量主要有房价水平、生活成本、义务教育质量、社会保障水平、就业机会等,作为栖息地选择者的三栖农民会比较容易识别出这些栖息地的特性,因为我国的城乡二元结构和不同层级城市之间的差异比较明显。一般来说选择在城市栖息就意味着高房价、高生活成本、高质量义务教育、高社会保障水平和更多的就业机会,选择县城和农村作为栖息地就意味着成本、机会等依次降低。在既有常识的前提下,三栖农民选择栖息地的依据主要是自身的条件,参考学界关于农民工落户意愿的研究成果,可以确定反映三栖农民自身特征的自变量主要有:家庭代际结构、家庭总收入、最高学历劳动力非就业稳定性、家庭土地流转情况等。控制变量有:家庭人口数量、家庭农业收入占比、家庭已就业劳动力中最高学历、非农就业年限、耕地面积、耕地地形特征等。

家庭代际结构是三栖农民选择栖息地的影响因素。代际结构直接影响家庭分工,我国的农民工家庭代际分工往往是老年人留在农村老家务农养老,青壮年外出务工,三栖农民家庭代际结构少的对栖息地进行单选的可能性大,代际分工多的对栖息地进行多选的可能性大。基于此,提出如下研究假说。

研究假说1:三栖农民家庭中代际结构少的更倾向于选择农村老家、县城新家和地级及以上城市三者中的1个作为栖息地,代际分工多的更可能选择农村老家、县城新家和地级及以上城市三者中的2个或2个以上作为栖息地。

收入是三栖农民选择栖息地的重要影响因素。通常情况下,高收入家庭更容易在城市生活,中等收入家庭更适宜在县城生活,低收入家庭在农村生活比较容易。由于家庭分工是实现家庭效用最大化的内部优化,家庭成员之间存在着分工和协作关系,因此收入变量选择家庭总收入比较合适。基于此,提出如下研究假说。

研究假说2:总收入高的家庭选择城市作为栖息地的可能性大,总收入低的家庭选择农村作为栖息地的可能性大。随着家庭总收入的增加,选择县城新家、地级及以上城市的可能性依次增大。

就业稳定性是三栖农民选择栖息地的重要影响因素。就业稳定性分为很稳定、一般稳定、不稳定3类,很稳定主要是指在政府部门、事业单位、国有企业工作或自主创业经商者;一般稳定是指长期在固定企业工作;不稳定是指灵活就业者,工作地点和受雇单位几乎每年发生变化的。如果三栖农民在城市或县城有稳定的就业机会就会更倾向于将城市或县城作为栖息地,将农村作为栖息地的可能性降低。基于此,提出如下研究假说。

研究假说3:非农就业越稳定越倾向于选择城市或县城作为栖息地,非农就业越不稳定越倾向于选择农村作为栖息地。

农村耕地处置情况也是三栖农民选择栖息地的影响因素之一。一般认为农村耕地在农民工市民化中产生负向作用,耕地已经转出(包括转让、转包、出租等)的三栖农民在农村没有耕地羁绊,将来在城市或县城栖息的可能性大,耕地未转出的农民随时可以返乡耕种,其选择农村老家作为栖息地的可能性要大于耕地转出的三栖农民。基于此,提出如下研究假说。

研究假说4:耕地转出的三栖农民倾向于选择城市或县城作为栖息地,耕地未转出的三栖农民倾向于选择农村作为栖息地。

(二)模型设定

1.检验研究假说1、3、4的模型设定。研究假说1旨在探究代际结构对三栖农民选择单一栖息地和多个栖息地的影响进行分析,被解释变量只有单一和多个2种类型,因此属于二元选择问题。其中只选择农村老家、县城新家、地级及以上城市三者之一的归类为单一选择,选择农村—县城、农村—城市、县城—城市、农村—县城—城市的归类为多个选择。研究假说3和4旨在探究就业稳定性和耕地流转对三栖农民选择农村老家和非农村老家作为栖息地的影响,也属于二元选择问题。研究假说1、3和4都是二元选择问题,但被解释变量不同,其中假说1的被解释变量是单一和多个之间的二元选择,假说3和4的被解释变量是农村与非农村的二元选择。依据理性经济人追求效用最大化目标,采用二元选择logit模型,设计如下:

log(p1/p0)=α0+α1Po+α2St+α3To+α4Ed+α5Ye+α6Wi+α7La+α8Ra+α9Di+α10Tr+μi

pi=F(Zi)=F(α0+α1Po+α2St+α3To+α4Ed+α5Ye+α6Wi+α7La+α8Ra+α9Di+α10Tr+μi)=1/(1+e-Zi)(i=1,2,3…)

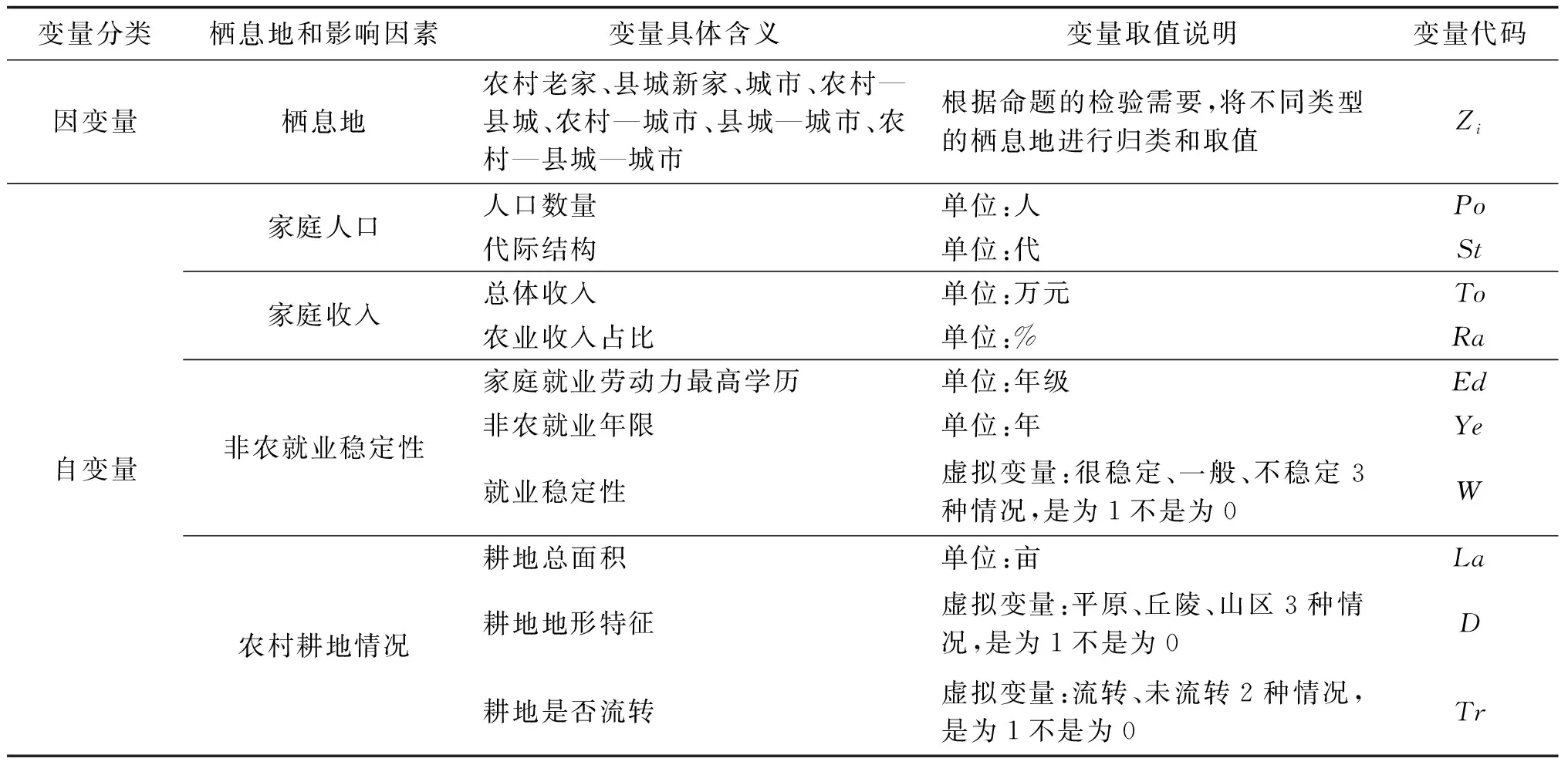

p1表示一种情形发生的概率,p2表示另一种情形发生的概率。自变量Po表示三栖农民家庭人口数量;St表示三栖农民家庭代际结构;To表示家庭年总收入,为了避免数值差异过大,用万元作为单位;Ed表示家庭劳动力学历(排除被调查大学生本人);Ye表示家庭劳动力非农就业年限;W表示就业稳定性,工作稳定性分为不稳定、一般稳定和很稳定3类,将不稳定类作为基本参考,W1表示一般稳定类,W2表示很稳定类;La表示家庭耕地总面积;Ra表示农业收入占家庭总收入的比重;D表示耕地地形特征,地形特征分为平原、丘陵、山区3类,平原类作为基本参考,D1表示丘陵类,D2表示山区类;Tr表示土地流转。变量代码的具体含义和取值说明见表1。

表1 模型因变量和自变量的含义及取值

2.检验研究假说2的模型设定。研究假说2旨在探究家庭总收入对三栖农民选择农村、县城、城市作为栖息地的影响,被解释变量中有多个栖息地的根据生活成本高低并入生活成本最高的类型,如农村—县城型的并入县城类,农村—城市、县城—城市、农村—县城—城市的并入城市类。这样可以将栖息地分为农村、县城、城市3类,依据理性经济人追求效用最大化目标,采用多元选择Logit模型,设计如下模型:

log(pi/p0)=α0+α1Po+α2St+α3To+α4Ed+α5Ye+α6Wi+α7La+α8Ra+α9Di+α10Tr+μi

pi=F(Zi)=F(α0+α1Po+α2St+α3To+α4Ed+α5Ye+α6Wi+α7La+α8Ra+α9Di+α10Tr+μi)=1/(1+e-Zi)(i=1,2,3…)

该模型被解释变量将选择农村老家型的作为基本参考类型,选择县城新家、地级及以上城市作为栖息地的分别取值1和2,解释变量的含义和表1相同。

二、数据来源和统计分析

为了分析现实中三栖农民对栖息地的选择以及影响因素的真实情况,对三栖农民进行了问卷调查,调查的数据来源和统计分析如下。

(一)数据来源

本研究所用数据来源于2021年7、8月份在山东、河南、河北、贵州、浙江、广西、福建、甘肃、吉林、四川、天津、山西、黑龙江、陕西、湖北、江西、安徽、广东、新疆、江苏等20个省和直辖市收集到的592户数据。课题组通过某高校农村户籍大学生共收集到有效调查问卷1 678份,其中三栖农民592户,占比35.28%;两栖农民568户,占比33.85%;普通农民518户,占比30.87%。本文主要研究592户三栖农民。所收集的样本具有广泛的代表性,涵盖了我国东南沿海、中部地区、西部地区和东北地区,同时所选农村生源的大学生来源具有随机性,学生的数量各省分布不同,调查最少的省份有18份问卷,调查最多的省份有65份问卷,总样本量为592户,满足统计理论要求的大样本,整体能够反映我国三栖农民的特征。由于样本数据收集来自某高校农村户籍学生家庭,为了防止采集数据的系统性偏误,在非农就业数据中将被调查大学生本人学历信息进行排除。

(二)统计分析

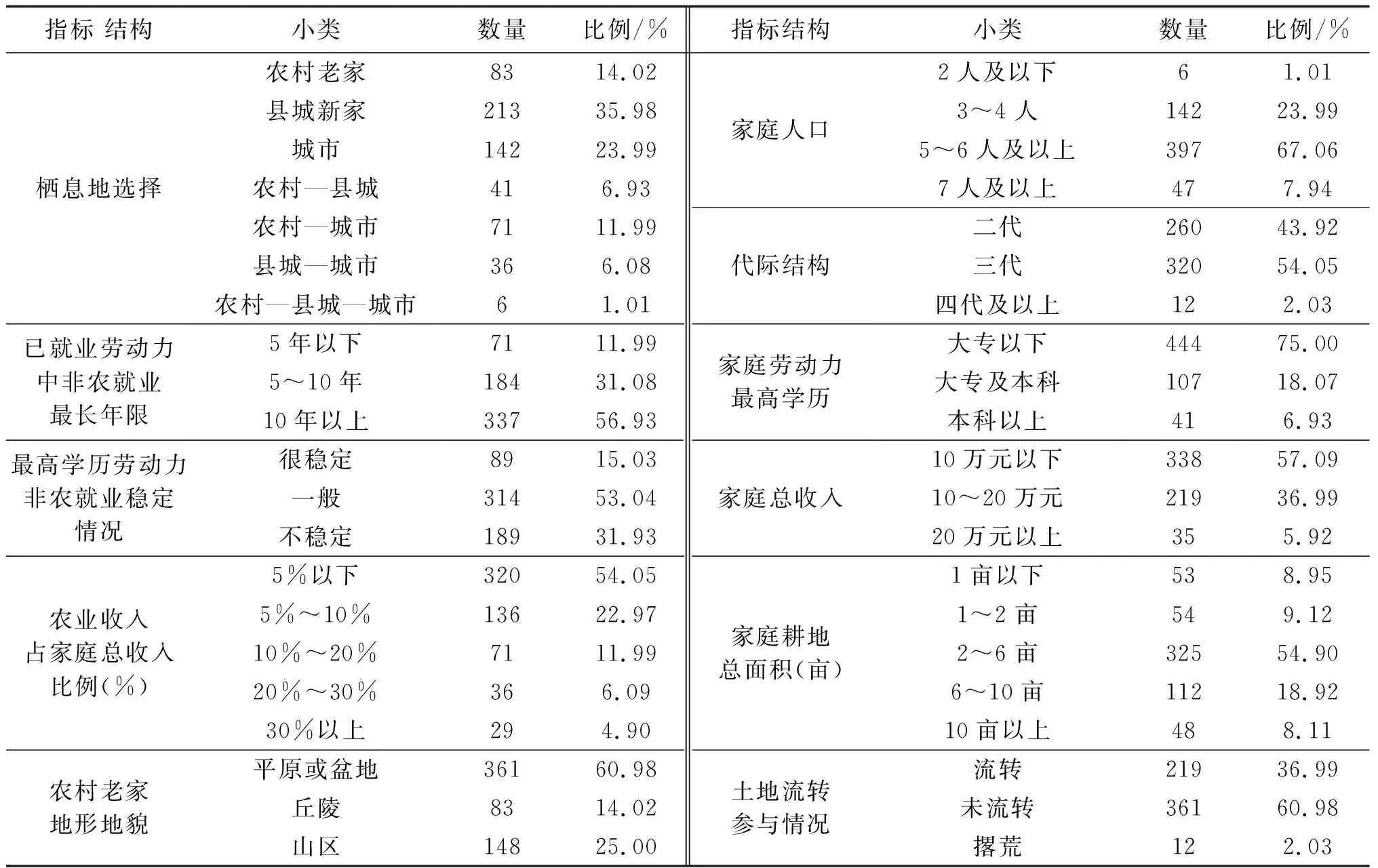

对收集到的592户三栖农民样本数据进行整理,分别从栖息地选择、家庭人口数量和结构、就业、收入、耕地处置等角度进行了统计,结果如表2所示。

表2 三栖农民相关指标的统计结果

三栖农民选择栖息地方面,调查数据的统计结果显示首选是县城新家,有213户选择,占比为35.98%;第二选择是城市(主要是地级市和省会城市),有142户选择,占比为23.99%;第三选择是农村老家,有83户选择,占比为14.02%;第四选择是农村—城市组合,有71户选择,占比为11.99%;第五选择是农村—县城组合,有41户选择,占比为6.93%;第六选择是县城—城市组合,有36户选择,占比为6.08%;第七选择是农村—县城—城市组合,有6户选择,占比为1.01%。从选择结果可以看出三栖农民选择的栖息地主要在县城和城市,单独选农村作为栖息地的仅为14.02%,所有与农村有关的选择即农村老家、农村—县城、农村—大城市、农村—县城—大城市合计为33.95%,与农村无关的选择为66.05%,这表明大约有三分之二的三栖农民最终有离开农村意愿。

三栖农民家庭人口数量和结构方面,调查数据显示人口数量为2人及以下的有6户,占比为1.01%;3~4人的为142户,占比为23.99%;5~6人的为397户,占比为67.06%;7人及以上的为47户,占比7.94%。这表明三栖农民主要以家庭人口多为特征,约三分之二家庭人口数量为5~6人,远高于2020年中国统计年鉴统计的乡村户均人口规模2.70人和镇的户均人口规模2.71人 。调查数据中三栖农户的代际结构主要以二代和三代结构为主,未出现一代家庭的情况,其中二代结构家庭为260户,占比为43.92%,三代家庭结构为320户,占比为54.05%,四代及以上家庭为12户,占比为2.03%。这表明父母—子女型和爷奶—父母—子女型家庭是三栖农民家庭的主要代际结构。

三栖农民就业方面,调查数据显示家庭已就业劳动力中非农就业最长年限这一指标,5年以下的71户,占比11.99%;5~10年的184户,占比31.08%;10年以上的337户,占比56.93%,这表明大部分三栖农民家庭劳动力非农就业经验比较丰富。三栖农民家庭已就业劳动力中最高学历大专以下为444户,占比高达75%;大专及本科为107户,占比18.07%;本科以上41户(主要是硕士研究生),占比为6.93%。这表明有75%三栖农民家庭中劳动力最高学历为高中(中专)及以下。就业稳定性方面,很稳定的有89户(含体制内的24户和自主创业经商者65户),占比15.03%;一般稳定的有314户(主要为进厂务工),占比53.04%;不稳定的有189户,占比31.93%。这表明三栖农民家庭劳动力就业稳定性方面约有接近七成的工作为稳定或一般稳定,其中很稳定的占比较低。

三栖农民收入方面,根据中国统计年鉴2020年数据,按行业分城镇私营单位就业人员平均工资为5.77万元,由于三栖农民家庭采用总收入指标且家庭人口数量较多,因此分类时分为10万元以下、10~20万元和20万元以上3类。调查数据显示收入10万元以下的有338户,占比57.09%;收入10~20万元的有219户,占比36.99%;收入20万元以上的35户,占比5.92%。这表明三栖农民家庭总收入10万元以下的约占六成,总收入20万元以上的家庭比较少。农业收入占比5%以下的有320户,占54.05%;占比5%~10%的有136户,占22.97%;占比10%~20%的有71户,占11.99%;占比20%~30%的有36户,占6.09%;占比30%以上的有29户,占4.90%。这表明有接近八成的三栖农民家庭农业收入占家庭总收入比重在10%以下,对农业的依赖度很低。

三栖农民耕地方面,调查数据中三栖农民家庭有53户的耕地因征地、非农业用途占用等原因致使总面积在1亩以下,占比8.95%;家庭耕地总面积在1~2亩的有54户,占比9.12%;2~6亩的有325户,占比54.90%;6~10亩的有112户,占比18.92%;10亩以上的有48户,占比8.11%。这表明三栖农民家庭耕地总面积比较小,多在6亩以下。耕地地形有361户为平原或盆地,占比60.98%;有83户为丘陵,占比14.02%;有148户为山区,占比25.00%。这表明三栖农民多数来自平原地区。三栖农民家庭参与土地流转的有219户,占比36.99%;未参与土地流转的有361户,占比60.98%;土地撂荒的有12户,占比2.03%。这表明有大约六成的三栖农民家庭耕地没有流转。

三、假说检验

为了对4个研究假说进行检验,利用调查的数据通过二元和多元选择模型进行估计,具体估计结果如下。

(一)研究假说1的检验

为了检验研究假说1,根据设计的二元选择Logit模型,用Stata17.0软件对数据进行估计,结果如表3所示。研究假说1检验模型被解释变量是单一栖息地和多个栖息2个类别,其中单一类取值为1,多个类取值为0。估计结果显示整体效果比较理想,模型的PseudoR2值为0.775 6,表明模型的解释程度较高。模型的估计结果显示人口因素对三栖农民栖息地选择影响比较显著,反映人口数量的变量Po前面的系数为负值表明人口数量越多的三栖农民家庭越倾向于选择多个栖息地,代际结构St前面的系数为负值表明三代家庭较二代家庭更倾向于选择多个栖息地,该结论验证了研究假说1的命题是成立的。该结果与现实中调查情况是一致的,调查中发现代际结构为三代或以上的家庭人口数量一般为5人以上,容易形成老人留守、青壮年进城的家庭分工。模型的估计结果同时显示工作稳定性对三栖农民栖息地的选择影响显著,W1和W2前面的系数为正值表明就业越稳定的三栖农民更倾向于选择单一的栖息地,这主要是因为就业稳定的三栖农民对就业地的融入程度比较深,倾向于将工作地作为栖息地。

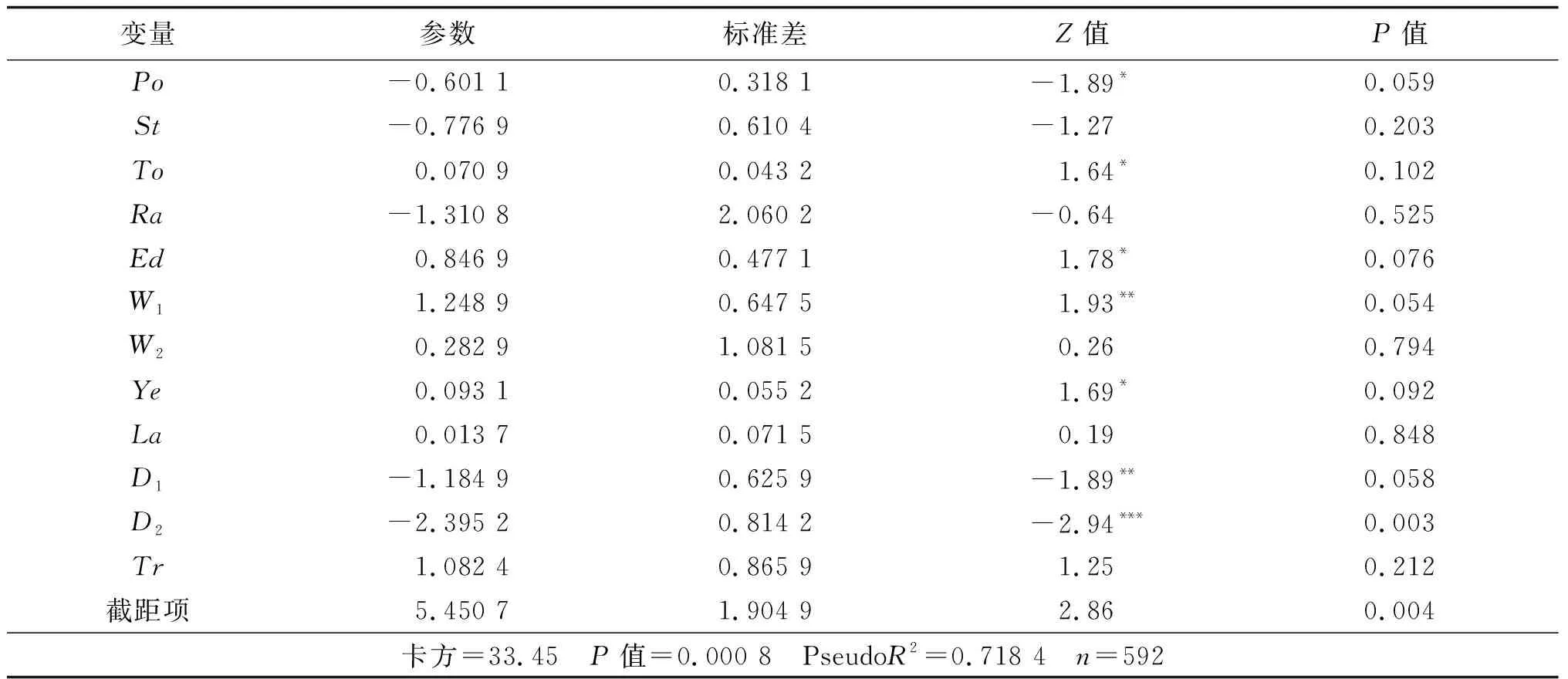

(二)研究假说3和4的检验

为了检验研究假说3和4,根据设计的二元选择Logit模型,用Stata17.0软件对数据进行估计,结果如表4所示。研究假说3检验模型中被解释变量是将农村作为栖息地和非农村作为栖息地2个类别,其中仅将农村或与农村有关的农村—县城、农村—城市作为栖息地的取值为0,其他取值为1。估计结果显示整体效果比较理想,模型的PseudoR2值为0.718 4,表明模型的解释程度较高。模型的估计结果显示工作稳定性对三栖农民栖息地选择影响比较显著,估计结果W1前面的系数为正值且在95%的置信水平上显著,表明工作一般稳定的三栖农民倾向于脱离农村。W2前面的系数为正值但统计上不显著,其原因在于调查中发现就业很稳定的群体是体制内或者自主创业者,他们的收入相对比较高,在县城或城市生活压力不大,但是由于代际分工的原因,有老人仍然选择在农村生活,形成一个家庭选择多个栖息地。在就业一般稳定和很稳定2类中,一般稳定家庭数量是很稳定数量的3倍,且在统计上显著,在很大程度上验证了研究假说3是成立的。

表4 就业稳定性和土地流转对三栖农民栖息地选择影响的估计结果

本模型估计结果也对研究假说4进行了检验。从模型的估计结果可以看出,家庭耕地总面积对三栖农民栖息地选择影响不显著,但是地形地貌影响比较显著且其符号为负表明丘陵和山区的三栖农民更容易选择农村老家作为栖息地。土地流转变量Tr前面的系数虽然为正但统计上不显著,这表明不能确定土地流转会影响三栖农民对栖息地的选择,表明研究假说4不成立。在调查中发现流转土地的三栖农民多为农村无人留守的家庭,将土地流转可以在防止撂荒的同时带来一定的收益。从因果关系上看是外出务工引起流转土地,而非土地流转引起外出务工。

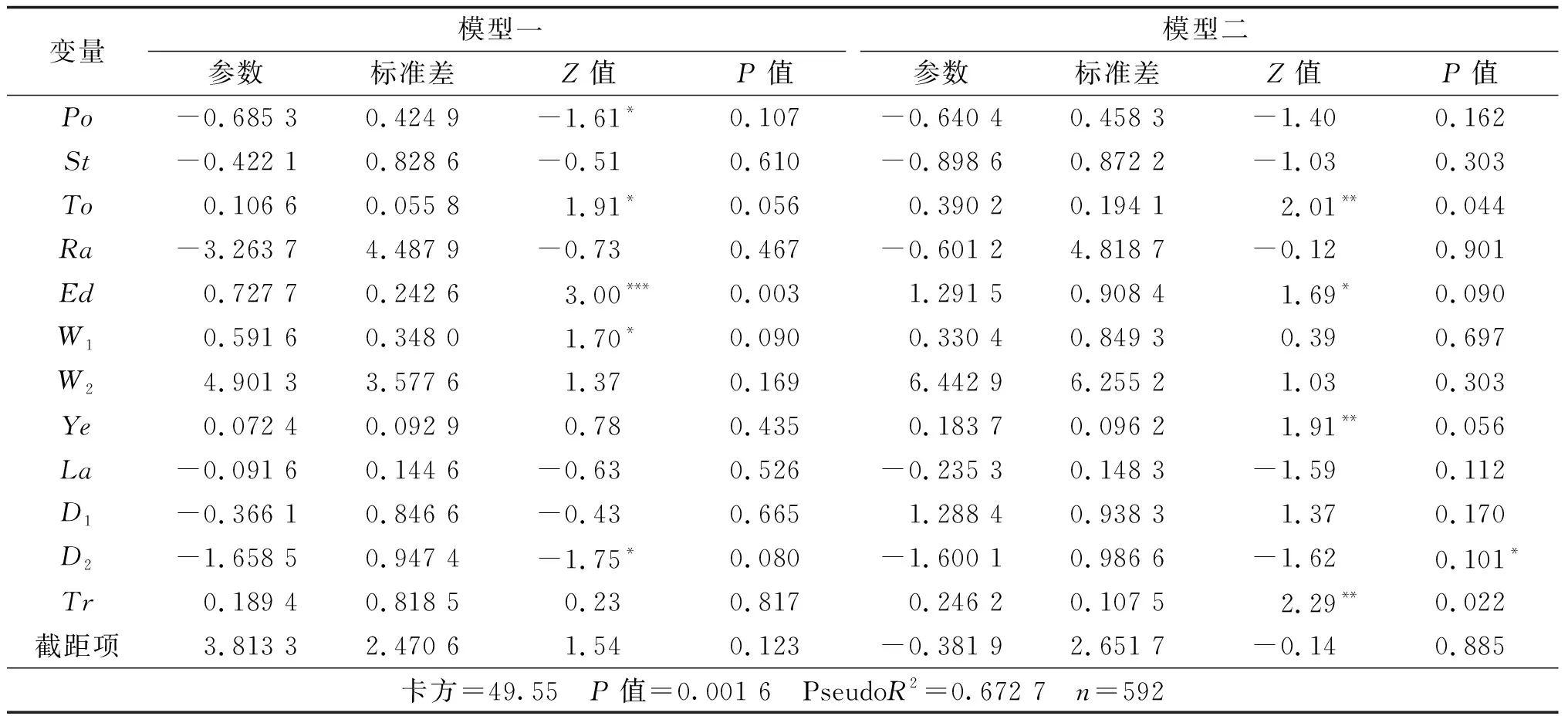

(三)研究假说2的多元选择检验

为了检验研究假说2,根据设计的多元选择Logit模型,用Stata17.0软件对数据进行估计,结果如表5所示。研究假说2检验模型中被解释变量是三栖农民选择栖息地分别为农村、县城、城市3类所受收入变化的影响,估计结果显示整体解释力比较好,模型的PseudoR2值为0.672 7。模型的被解释变量以选择农村为栖息地的三栖农民作为基本参照,模型一为选择县城为栖息地的三栖农民与之比较,模型一估计结果显示家庭整体收入To对三栖农民选择县城作为栖息地产生正面且显著的影响;模型二为选择城市为栖息地的三栖农民与之比较,模型二的估计结果也表明家庭整体收入对三栖农民选择城市作为栖息地产生显著的正面影响。调查中发现家庭总收入对三栖农民栖息地的选择有明显影响,三栖农民家庭中如果只有1个成员外出务工收入一般相对较低,选择退回农村或县城的可能性比较大;三栖农民家庭中如果有2个及以上成员外出务工,收入相对要高一些,选择县城或城市作为栖息地的可能性较大。

表5 家庭总收入对三栖农民栖息地选择影响的估计结果

模型估计结果还显示非农就业成员中最高学历也是促进三栖农民选择县城或城市作为栖息地的显著正向影响因素,调查发现非农就业学历为大专和本科的三栖农民家庭单一选择农村作为栖息地的很少;非农就业学历为研究生的多选择地级市及以上城市作为栖息地。来自山区对三栖农民选择县城和城市作为栖息地会产生负面影响,调查中发现山区的三栖农民家庭总收入较低,谋生型外出务工较多。

四、结论与政策建议

通过以上分析可以得出关于三栖农民栖息地选择及重要影响因素的结论,并根据结论提出相应政策建议。

(一)结论

1.三栖农民群体中大部分最终将选择离开农村。抽样统计结果显示近2/3的三栖农民将选择县城或城市作为栖息地。这些农民现阶段处于三栖状态,是一种从农村向城镇的过度,其最终将脱离农村。出现这种的情况原因是三栖农民群体中大部分有长期的非农就业经验,在城市能够找到相对稳定的工作,并且其家庭成员尤其是青壮年劳动力有在县城或城市生活的习惯,同时在县城或城市生活一般情况下能够获得比农村更高的收入和子女享受更高质量的义务教育。也有1/3的三栖农民会选择农村或者将农村作为栖息地之一,这表明少部分三栖农民可能因为工作不稳定、收入不高、土地情结等原因无法离开或不愿意离开农村。预计我国到2035年城镇化率将接近或达到75%,而2021年我国的城镇化率为64.72%,即未来10多年我国将有1.4亿农村人口转移到城镇,同时2021年我国的户籍城镇化率只有46.7%。鉴于三栖农民群体中有2/3愿意离开农村,为了提高城镇化率,应该对其进行鼓励和引导。

2.影响三栖农民栖息地选择的重要因素是家庭总收入、就业稳定性和代际分工。从单一选项看,三栖农民选择县城作为栖息地的最多,这主要是因为县城的房价相对于城市比较便宜,同时县城有比较多的就业机会和较高质量的义务教育资源,其背后折射的是三栖农民中有比较大的比例收入不足以支持其在城市安家生活。与收入紧密联系的是工作的稳定性,调查中发现工作相对稳定的三栖农民,平均收入也较高,尤其是家庭已就业成员中有高学历的三栖农民将城市或县城作为栖息地的意愿比较高。从多项选项看,三栖农民选择农村老家—城市的最多,这种类型三栖农民多数是由于代际分工的结果,老年人留在农村养老,年轻人进入城市工作生活。还有一部分是因为农村老家与大城市(主要是省会)距离比较近,基于多种考虑,不愿意放弃农村老家。

3.农村土地处置不是影响三栖农民选择栖息地的重要因素,但三栖农民选择栖息地却影响农村土地处置。模型的估计结果显示土地是否流转对三栖农民栖息地的选择影响不显著,调查中发现农业收入占家庭总收入的比例有近八成都在10%以下,其中有超过五成在5%以下,虽然占比很低但仍然自营,多数是因为有老人或妇女留守耕种。这些家庭的总收入对土地的依赖度已经很低,土地处置不影响其对栖息地的选择。同时三栖农民对栖息地的选择会影响农村土地的处置,因为将来选择的栖息地与农村老家之间的距离会直接影响经营耕地的时间和资金成本。调查中发现,将栖息地选择在县城或城市的三栖农民多数有选择适当方式处置农村土地的意愿,尤其是栖息地与农村老家距离较远的三栖农民在这方面的意愿较高,因此需要为这类三栖农民提供土地处置的适当选项。

(二)政策建议

1.重视县城建设,吸引三栖农民将其作为栖息地。三栖农民将县城作为栖息地所占的比例最大,根据这种需求,政府需要将县城建设好,满足这部分三栖农民群体的需求。县城在我国城乡融合发展中发挥着重要的作用,对三栖农民城镇化具有特殊的意义。对于三栖农民来说选择县城作为栖息地具有较高的性价比,一方面与农村相比县城有较高质量的义务教育资源和就业机会及收入,另一方面我国房价和生活成本在不同层级城市间出现阶梯式变化,与城市相比县城有着较低的房价和生活成本。进城农民属于第一代移民,买房和生活成本的压力比较大,在城乡转移中第一步先跨进县城是理性选择,如果实现蛙跳式转移直接将城市作为其栖息地的只有少部分人能够做到。因此要将县城建设好,增加县城的魅力,吸引三栖农民。重视县城建设一是要加大公共服务投入,加大对基础教育、高中及职业教育、街道交通等基础设施、文化体育场馆、公园广场等投入,逐步缩小县城与城市之间的差距;二是培育新兴产业,提供更多的就业机会。根据当地的资源禀赋,布局并发展与新能源、新材料、智能制造、智能家居、互联网、大数据、人工智能、物联网等专业相关的产业,创造有吸引力的就业岗位;三是进行现代商圈建设。现代商圈是一个地方繁荣发展水平和经济活力展示的窗口,也是一个地方商业集聚力和时尚性的标志,可以引入国内外知名的大型连锁商超,增强县城的时尚性。

2.稳定房价和加强就业培训可以促进三栖农民进城。由于三栖农民家庭整体收入和就业稳定性是影响其选择栖息地的重要因素,收入越高和就业越稳定的三栖农民选择脱离农村的意愿越高。我国第二个百年目标是全面建成社会主义现代化强国,其重要特征之一是共同富裕,提高城镇化率是缩小城乡差距的重要手段,因此为了提高我国人口城镇化率和户籍城镇化率都有必要为三栖农民进入县城和城市创造条件。这些条件包括:一是要稳定房价,防止炒房。如果房价太高或涨的太快将会打击三栖农民进入县城和城市的积极性,如果房价下降太快将会导致我国城镇居民的家庭财富缩水。因此防止房价大起大落,既要让进城三栖农民能够负担得起,同时又要让其购买的房产能够保值,增强其进城的信心;二是要专门为三栖农民提供更多的就业服务。一方面要加强对三栖农民进行有针对性的技能培训,使其能够适应市场需求,增强其在就业市场的竞争力;另一方面要在资金、信贷、技术、土地、税收、营商环境等方面出台政策支持三栖农民返乡创业。通过就业和创业促进三栖农民获得稳定的工作和收入。

3.保护好三栖农民土地承包权。现有的土地制度是经过实践检验的优秀制度,在我国经济发展中发挥了重要作用,不需要大的改变。我国2018年12月29日修正的《中华人民共和国农村土地承包法》第二十七条明确规定“国家保护进城农户的土地承包经营权。不得以退出土地承包经营权作为农户进城落户的条件。”这一政策不但降低了三栖农民进城后土地利益受损的风险,而且为一部分将农村作为栖息地的三栖农民提供了安全保障。进城三栖农民农村土地和宅基地的流转或退出可以为其提供一定的进城资金,这需要畅通农村土地流转或退出渠道。一是要在三权分置的基础上完善土地市场。政府通过建立土地交易平台,采用线上发布信息撮合和线下履行手续的方式完善土地交易市场,使宅基地、农村土地交易信息传播更加充分,交易主体更加多元。以三权分置为基础,通过转包、转让、出租等方式使三栖农民能够获得流转收入,通过入股、托管等方式使三栖农民能够获得财产性收入,通过有偿退出使三栖农民能够获得补偿性收入,从总体上保障三栖农民的土地利益;二是要采用政府兜底的方式解决土地市场失灵部分的宅基地、农村土地流转和退出问题。一些地处偏远的宅基地或质量不佳的承包地仅有社会保障功能而不具有商业价值,这是因为土地位置不可移动而造成的位置垄断,进而导致市场失灵。对于这类宅基地或农村土地的流转或退出需要政府推动,可以探索从土地出让收益中单列出一定比例建立专门的土地基金,收储土地市场无法交易的宅基地和承包地,转变为生态用地或其他用地。