中国参与非洲和平安全建设的思考

2023-11-04刘洋

刘 洋

中国人民警察大学 研究生院,河北 廊坊 065000

一、非洲和平安全建设的历史与现状

和平与安全是非洲一直未能实现的理想状态,也是制约其长期发展的最大障碍。自独立后,非洲各国便一直寻求一种集体安全机制来巩固其独立局面,预防未来风险。受欧洲安全与合作组织对欧洲区域安全的积极影响,2000 年,非洲统一组织(简称非统,Organization of African Unity)通过了以赫尔辛基和平进程为样板的非洲和平安全进程[2]。而后,非洲联盟(简称非盟,African Union)取代非统,把维护本地区和平、安全与稳定作为组织目标。面对长期的混乱与动荡,非盟改变原有的集体安全理念,构建“非洲和平与安全框架”(African Peace and Security Architecture,APSA),提倡“非洲问题非洲解决”。在“非洲和平与安全框架”中,和平安全理事会(The Peace and Security Council)处于核心地位,对涉及非洲安全与稳定的各类事务进行决策安排;非洲待命部队(African Standby Force)是最能反映非洲国家努力实现自主安全的重要尝试和举措[2],也是维护非洲安全最重要的实体力量;贤人机制(The Panel of the Wise)与和平基金(Peace Fund)是为非洲和平安全行动提供人力、智力、财力支持的后勤中枢;以“情景屋”①“ 情景屋”是指位于非盟冲突管理处的观察和监督中心,主要负责情报的收集和分析。为主要内容的早期预警反应体系(Continental Early Warning System)是对冲突和安全威胁的感知机关,也是非洲和平安全政策制定的重要前提。五部分相互分工,彼此配合,共同致力于非洲和平安全的发展。

非洲和平安全建设即在和平与安全框架下非洲应对挑战的机制及能力建设。如非盟通过主导维和行动、开展军事演习、部署反恐联合行动、收缴民间武器等方式处理争端,预防冲突,维护地区稳定。但非洲并非把维持安全的责任限定在其内部,它还积极寻求与各种国际组织、国家间的合作以实现安全目的,其中联合国是其重要的安全合作方。联合国维和行动已成为非洲和平与安全不可或缺的关键因素,在联合国已完成的68 项维和行动中,非洲地区的维和行动高达24 项②参见: https://peacekeeping.un.org/zh/past-peacekeeping-operations。;在联合国现有的12 项维和行动中,仍有6 项部署在非洲地区③参见: https://peacekeeping.un.org/zh/where-we-operate。,派遣的维和人员共62 204 人,占联合国派遣总人数比重的82.4%④参见: https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors。。除直接部署维和行动外,联合国与非盟也建立了良好的合作关系。2017 年,联合国与非盟签署《深化联合国—非盟和平安全伙伴关系的框架文件》,双方就非洲安全问题的立场、维和伙伴关系的构建等相关问题达成一致意见。在联合国的合作框架外,非洲与欧盟之间也存在一定的安全合作。欧盟为了帮助非盟自主开展安全行动,通过《科托努协定》,并专门设立“非洲和平基金”,对非盟的能力建设给予经费支持[3]。由此可见,非洲的和平安全不仅仅是非洲自身努力的结果,更是多方共同参与的结果。在各方努力下,从“非洲和平与安全框架”建构之初到此后的五年内,非洲地区冲突或危机数量从28 个降为7 个[2],国家间冲突大幅下降,非洲的和平安全建设取得了一定成效。然而,该框架只能暂时缓解非洲大陆本身固有的脆弱性与复杂性等问题,无法从根本上对其进行解决,并且它的涵盖性与适应性无法长期应对新出现的国家内冲突,非洲安全形势依旧严峻。

从传统安全向非传统安全的扩散已经成为当今非洲安全形势变化的重要特点[2]。受2011年利比亚危机外溢影响,非洲极端主义引发的冲突和动荡明显上升,西非恐怖主义正向外蔓延多国,暴力犯罪、跨国犯罪、军事政变等问题在非洲大陆日益严峻,其所受到的安全威胁呈现出种类多样化、位置广泛化、结构复杂化的特征,“非洲和平与安全框架“应对非传统安全挑战的弊端逐渐凸显。据联合国非洲经济委员会数据⑤参见: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1658224822965238215&wfr=spider&for=pc。显示,截至2018 年,非洲存在冲突的国家数量从6 个增加到17 个。近年来,埃塞俄比亚内战、大萨赫勒地区持续不断的危机以及恐怖主义扩张都进一步加剧非洲大陆的不稳定局势。尽管联合国、欧盟、非盟等均为非洲的和平安全建设作出了巨大努力,但非洲的和平与安全形势仍不容乐观,安全发展受到重重阻碍。

二、非洲和平安全建设面临的困境

(一)影响和平安全的非传统因素凸显

非洲的冲突和安全威胁已经不仅局限于过去的国内冲突和传统安全,还包括疾病威胁、恐怖主义、气候危机等非传统安全,且这些非传统安全因素有愈演愈烈的趋势。首先,疾病疫情侵蚀非洲大地,公共卫生危机频发。从2014 年西非埃博拉疫情到新冠疫情,尽管非洲初期建立了强大的社区医疗保健系统,但整体的卫生基础设施落后,非洲脆弱的卫生体系在双重疫情的冲击下变得更加不堪重负。有学者指出,非洲疫情对经济和民生的冲击有加速向政治和安全领域传导的可能,非洲或将出现政变传染病,加大国家治理难度⑥参见: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1726064813551211522&wfr=spider&for=pc。。其次,极端组织的恐怖威胁持续存在,“青年党”活动频繁,“基地”组织与“伊斯兰国”分裂出名目众多的其他组织,从前活跃在萨赫勒北部和非洲之角两个区域的恐怖主义,现在已扩展到萨赫勒南部,甚至延伸到非洲大陆的北部地区,非洲恐怖主义运动不断扩大。除此之外,随着全球气候变暖,非洲大陆炎热干旱的时间将延长,导致农业发展严重受阻,东非的普遍饥饿现象可能会成为“灾难”,给社会稳定增加了大量潜在不安全因素。非洲由于自身力量薄弱,在处理这些非传统安全威胁时不可避免地存在一定的局限性,难以独立高效应对。受制于维和三原则,联合国维和行动对应对非传统安全威胁也基本没有相关性[4],如此,非传统安全威胁成为非洲和平安全建设面临的首要考验。

(二)维和行动在非洲开展的难度逐渐增加

联合国维和主要就是在非洲地区维和,非洲维和行动的成败在一定程度上决定着联合国维和行动的成败。尽管维和行动已经为非洲安全作出许多努力,但自2010 年以来,由于安全风险增加、行动性质改变、行动声誉受损以及大国意愿降低等影响,联合国在非洲维和行动的难度逐渐增大,复杂性逐渐增强,成为非洲和平安全建设面临的又一困境。

研究发现,近年来,由于非洲地区疾病多发、恐怖主义猖獗、枪支民间泛滥、极端组织活跃等,维和人员的安全风险处于较高态势,遇袭丧生的维和人员基本分布在非洲任务区[5],这大大增加了维和行动难度。加之在非洲部分冲突地区,联合国在当地还未达成和平协议即和平局面还未形成,在冲突各方还未同意的前提下派员进入,严重背离了“同意”“公正”的维和原则。强行制造和平的行为不仅难以完成既定的目标,还使维和人员面临较高的安全风险[6]。2010 年以来,马里任务区因强行制造和平引发的敌意行为导致维和人员牺牲人数占比57%,中非任务区占比30%①参见: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/stats_by_year_mission_incident_type_5a_74_april_2022.pdf。。实践表明,维和行动越强势,维和人员因敌意行为牺牲的人数就越多。不仅如此,在马里、中非以及南苏丹等地,维和行动的政治性质逐渐被安全性质所取代,在维和行动中强力授权武力使用,授权采取一切必要手段来维持当地的和平[6],包括清除当地的武装力量等,这引起当地部分团体的不满与对立,给行动成功带来重重阻碍。此外,维和人员的性丑闻频发也使非洲东道国对联合国维和行动支持度下降。从1990 年代索马里的维和人员发生性犯罪以来,维和人员的性犯罪问题凸显。2010 年到2021 年间,利比里亚、刚果(金)、南苏丹、中非共和国等非洲任务区国家维和人员性犯罪数量激增,从2010 年的12 起到2016 年的83 起再到2021 年的71 起②参见: https://conduct.unmissions.org/sea-data-introduction。,这些性丑闻严重影响了联合国维和行动的声誉,致使非洲东道国对联合国维和行动信任度下降,反对联合国介入。在大国意愿方面,美国自特朗普政府时期,出于其自身利益的考虑,开始调整联合国维和政策,重新考虑联合国在非洲维和行动的必要性,只支持“高效的”维和行动。从2017年到2020年,美国拖欠维和经费超过9亿美元,人员派遣从55名逐年递减为28名,在非洲参与的维和行动从4 项变为1 项[7],这在一定程度上影响了联合国在非洲维和行动本应发挥的作用。

(三)滞后的经济影响非洲和平安全建设

在当前全球化背景下,越来越多的国家将安全与发展视为不可分割的整体:发展构成安全的基础,安全为发展提供进一步的保障。非洲长期以来出现的冲突不仅仅是历史、宗教、种族等因素造成,究其根本是经济发展不足导致的。在非洲部分国家中,民众无法获得教育、医疗、就业、卫生等方面的保障,一些地区的民众甚至连最基本的生活需要都无法得到满足,这往往会成为区域动乱的原因,成为暴力极端主义在这些地区渗透和蔓延的基础,严重威胁着非洲地区的和平与安全。2000年中非合作论坛首届部长级会议上发表的《北京宣言》指出:“经济和社会因素是导致非洲政治不稳、社会紧张和冲突不断的根源。”③参见: https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zt_674979/ywzt_675099/2355_676073/2388_676139/200011/t20001117_9289952.shtml。早在20 世纪60 年代,非洲大陆便开始探索经济一体化,致力于改变经济落后、发展不足的局面,然而,由于本身经济基础薄弱,民众思想落后以及西方势力变相“掠夺”,非洲经济未能实现理想化的高速发展。新冠疫情的暴发更是对本就脆弱的非洲经济带来严重冲击,受单一经济结构长期影响的非洲各国出现旅游业受限、石油出口困难、外来投资减少、跨境贸易中断等困难,整体发展形势不容乐观。2020 年,非洲经济出现25 年来的首次衰退,在非盟的55 个成员国中,仅有尼日利亚、埃及、南非、阿尔及利亚、摩洛哥5 个国家GDP 总量超过1 000 亿美元,有五分之四的国家GDP 总量不足500 亿美元④数据来源: 2021年4月国际货币基金组织(IMF)发布的数据。参见: https://www.imf.org/en/Home。。根据非洲开发银行《非洲经济展望》发布的数据,2020年非洲国家国内生产总值同比下降3.4%左右。因此,非洲不发达且落后的经济严重影响其和平安全建设。

(四)非盟行动意愿的一致性有待提高

非盟成立之初,把促进和平、安全和稳定,实现非洲国家和人民间更广泛的团结和统一作为其组织目标。但经过20 年的发展,在和平安全领域,非盟各组织成员国政治意愿存有明显的不一致现象,其中一个突出的表现就是部分非盟成员国对非盟主导的维和行动在支持上有所迟缓,政治意愿不坚定,这与其所宣称的共同解决非洲问题的决心相矛盾。出现这种问题的原因主要有以下几点:一是成员国认为冲突所在地区与本国关系不大,不需要保护本国在冲突区的利益或获取其他利益;二是认为非盟无法为本国维和人员提供必要的经费保障和福利待遇;三是出于政治考量,成员国认为不值得派遣维和人员。维和行动中政治意愿的不一致极易造成维和行动的“主导国综合征”,使本应为各国共同参与的多边行动变成由单一国家主导并维持的单边行动,这势必会破坏行动的合法性与有效性。政治意愿是非洲国家维持军事力量和开展维和行动必需的条件,也是使“非洲努力”最终变成“非洲主导力量”的重要因素之一,因此政治意愿的缺乏对非洲和平与安全行动的开展构成一定挑战。

去年9月17日,杭州滨江一小区,一名15岁的初三女孩从19楼坠下,落在三楼阳台上,当场死亡。警方认定为自杀。事发前,家人发现女孩又在玩手机,提出反对意见,双方因此发生争执,随后女孩跳楼身亡。今年5月,北京理工大学附属中学,一名初二的男生因成绩不理想,被父亲没收了手机。索要无果后,孩子跳楼自杀。

三、中国参与非洲和平安全建设的思考

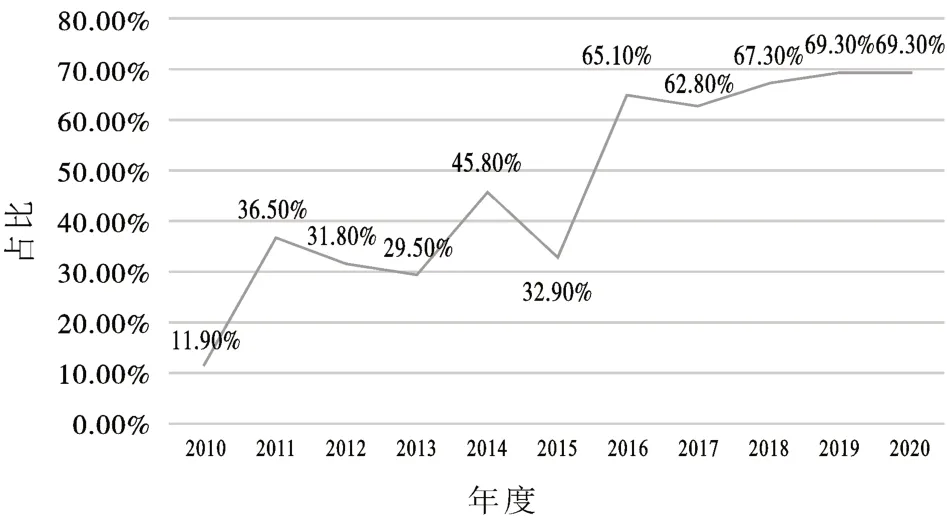

作为联合国安理会常任理事国,中国坚定支持一切符合《联合国宪章》的活动。在联合国维和领域,中国在首次参与了“联合国过渡时期援助团(1989—1990)”后,又相继参加了十几项联合国在非洲部署的维和行动[8],无论在维和人员的数量、维和行动的规模、维和资金的投入还是专业技术的援助方面,中国都对非洲的维和行动产生了深远影响。截至2021 年11 月,在联合国现有的6 项非洲维和行动中,中国正在参加的共有5 项,部署的维和人员共1 824 人,占部署总人数比重的80.9%①参见: https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors。。从2010 年开始,中国在现存的6 项非洲维和任务区中部署的维和人员数量逐渐增多,并且在非洲部署的维和人员数量在总人数中的占比也呈上升趋势,见图1。

图1 中国在非洲任务区维和人员总数占所有任务区维和人员总数比例

除维和领域外,中国海军已派出39 批护航编队在亚丁湾执行护航任务,累计约为7 000艘中外船舶护航;中国已提供3 亿元人民币支持萨赫勒五国集团联合部队建设,支援萨赫勒、亚丁湾、几内亚湾等地区的国际反恐力量。中国还帮助尼日利亚等非洲国家强化执法能力建设,并派出了公安部警务专家组,推动实施安全援助项目并帮助非洲国家培训2 000余名执法人员[9]。中国对非洲地区的和平与稳定给予了足够的重视与支持,在非洲和平安全建设中发挥了负责任大国应有的作用,这对非洲总体安全形势好转具有重要意义,展现出中国对非洲国家安全问题的关切及对维护世界和平与安全的决心。

尽管近年来中国与非洲的安全合作在广度与深度上不断拓展并取得一定成效,但在资金及人才投入等方面仍难以满足非洲复杂局势的需要。整体而言,中国在非洲的影响力还不及美国等西方资本主义国家,在和平与安全领域的合作上还处于弱势局面[10],因此,中国须在合作领域、合作路径、合作方式以及合作理念上探寻新突破。

(一)加大非传统安全援助,增强非洲自主能力建设

非传统安全威胁已成为非洲和平安全局势面临的首要考验,前文提到,受制于联合国维和三原则,联合国维和行动并不能对这些现实的危险作出准确及时反应。凭借地理位置便利、人文环境熟悉、任务授权广泛等优势,非盟以及部分次区域组织承担了应对非传统安全威胁的任务,但由于经验不足,缺乏实力,非盟以及次区域组织在应对这些威胁时往往需要借助外部力量的帮助。因此,中国应当将安全合作重点领域转移到对非的传统安全领域援助上来,本着“授人以鱼不如授人以渔”的原则,增强非洲国家的能力建设,提高其日后的自主防范能力,减少对外部的依赖。具体来讲,可以着重从以下三方面开展援助实践:

第一,在疾病预防应对方面,注重物资提供、人力援助与技术支援并重。无论是2014 年助非抗击埃博拉病毒,还是携手应对新型冠状病毒,中国都对非洲提供了大量资金、医疗物资、疫苗等方面的援助。2020年,中国承诺建立中非对口医院合作机制,加快建设非洲疾控中心总部,助力非洲提升疾病防控能力。目前非洲最缺乏的还是医疗技术,尤其在医药卫生本地化生产方面,除南非、尼日利亚、加纳等少数国家具备医药生产能力外,药品主要依赖进口。因此,在以后的合作中,中国可以以非洲疾控中心为依托,加大在医疗器材研发、医疗人才培养、医疗课程教育、医疗技术培训、医药投资等方面的合作,帮助非洲提高医疗实力,实现医药生产的本土化。此外,中国可以考虑增加常驻非洲医疗队的人数与批次,缓解非洲医务人员缺口带来的压力。

第二,在恐怖主义应对方面,在“创造性介入”理念下采取全面、系统的方式加以综合施治。首先,中国可以考虑利用上海合作组织实现与非盟的战略对接,加强两者在反恐领域的战略交流合作,共享反恐信息,制定反恐计划;其次,中国可以依托中非和平安全合作基金,设立反恐专属资金库,加大对非洲反恐方面的资金支持,同时采取配套资金监管措施,对反恐资金日常的使用、流向进行必要的监督;再次,中国可以利用技术手段对非洲的恐怖主义进行监测、发掘与预防,帮助非洲建设反恐数据库,提高其反恐装备的技术含量;最后,支持非洲常备军和危机应对快速反应部队建设,帮助提高非洲部队的作战能力。

第三,在人道主义危机应对方面,注重资助与预防双轨并行。在加大对非洲粮食、教育、卫生等人道主义救助的同时,中国可以帮助非洲建立公共事件预警机制,注重发现社会潜在动荡因素,及时预测并评估可能因人道主义救助缺失而引发群体性事件,避免因小的社会动荡而引发大规模的冲突。值得注意的是,中国在提供人道主义援助时,切忌落入西方国家“新人道主义”①“ 新人道主义”是指在人道主义援助中掺杂其他政治和军事目的,干涉别国内政,在人道主义口号下进行“新殖民主义”。(New Humanitarianism)圈套,维护中国的良好形象。

(二)拓宽传统合作路径,多元化参与和平安全行动

2015年习近平主席在出席联合国维和峰会时强调,中国将继续坚持《联合国宪章》精神和哈马舍尔德原则,继续为维护世界和平与安全作出贡献②参见: https://news.12371.cn/2015/09/29/ARTI1443491860886422.shtml。。2017 年中国已完成8 000 人规模维和待命部队的组建,加入新的维和能力待命机制。在非洲开展的和平行动中,中国参与的基本选择依然是联合国维和行动。然而,和平行动是不断变化发展的,从当前国际和平行动多元化发展的趋势来看,它不仅包括联合国维和行动,还包含由区域组织、次区域组织、国家间主导的和平安全行动以及警务顾问、军事顾问的派遣合作等。这些和平安全行动可以很好地弥补联合国维和行动在任务授权、大国干涉、成本消耗、需求满足、声誉等方面的不足,成为国际和平行动推进的新趋势。近年来,中国对联合国框架外的和平安全行动进行了初步探索,虽尚处于起步阶段,但取得了显著成效。如:2021 年中国政府应所罗门政府请求,向所方派遣了9名警务顾问,并于2022年签署双边安全合作框架协议③参见: https://www.mfa.gov.cn/web/sp_683685/wjbfyrlxjzh_683691/202203/t20220331_10658164.shtml。;2021 年,中国政府派遣10名公安部专家赴尼日利亚开展中尼警务合作,深化执法安全交流。这既是当前国际社会安全环境的新要求,又是中国深化和平安全合作的新方向。因此,在日后的中非安全合作中,中国既要遵循联合国的宗旨和原则,积极参与联合国在非维和行动,发挥其安理会常任理事国的建设性作用;又要拓宽安全合作路径,多元化参与中非和平安全行动。

首先,在联合国安理会层面,主持并推动安理会讨论非洲和平安全议题,推动联合国和国际社会更广泛参与非洲地区的维和事务[5];在维和人员派遣层面,中国要在保证维和单警(UN Police)、维和警察防暴队(Formed Police Units)派遣数量的基础上,增加专业警察分队(Special Police Team)的派遣数量,并进一步加强各部分信息化建设,使科技成为“完善维和体系、发挥维和功能、提高维和效率、精简维和开支”的重要一环[11];针对非洲维和安全风险高的问题,通过建立自身的情报收集分析系统,提高预警和处置指挥能力加以解决[12];在维和理念层面,保持“维持和平—建设和平”发展模式,可以考虑将“发展和平”的范式引入其中,实现中国方案与联合国维和改革方案的深度融合。

其次,中国可以积极探索并参与联合国维和框架外的区域性协作机制或双边协作机制。如与非盟开展“中国—非盟警察发展项目”,派遣警务专家队伍加强非洲警察在打击恐怖主义犯罪、经济犯罪、毒品犯罪、网络犯罪、性犯罪等方面的能力建设;或通过提供系统财政援助、专业军事警务人才、先进军事警务装备等方式参与非盟主导的维和行动。在双边机制方面,中国可以采取派遣警务联络官、警察顾问、国防武官等军事警务外交人才,联合演习、军事训练和军事基础设施建设等方式与非洲国家进行双边交流,加强与非洲国家“点对点”的双边合作,进而深度参与其安全进程。

(三)深化“一带一路”建设,实现以发展促和平

非洲和平与安全建设的最终目标不仅仅是为了遏制冲突,预防动乱,它更追求在和平基础上建立起来的规章、制度、模式等不断发展,通过发展促进和平。带动非洲落后地区的发展对于非洲的和平与稳定具有一定程度的奠基和巩固作用。对于相对稳定的非洲落后地区来说,发展可以使当地的群众看到经济提升的希望,避免走上极端暴力主义道路,缓解社会矛盾,消除引发冲突的因素;对于冲突后地区来说,党派停火与和平来之不易,但经过战争的破坏,民生凋敝,社会满目疮痍,需要通过发展来巩固当前形成的和平局面。

在“一带一路”建设中,中国已经帮助非洲国家完善公路、铁路、港口等基础设施,还为当地提供了大量的就业机会。2021 年,中国同非洲地区双边贸易总额突破2 500亿美元,正逐渐帮助非洲国家走出贫困。这与非盟《2063 年议程》所制定的目标相符合,两者具有互联互通和相互支持的基础。在今后的合作中,中国要继续深化“一带一路”建设,不断拓宽和加深与非洲沿线国家合作的广度与深度,提高合作的效率效能,转变安全合作方式,实现以发展促进和平。“一带一路”不仅仅是促进经济发展、文化传播的“一带一路”,它更是维持和平、保障安全的“一带一路”,它的有序推进必将为非洲的和平与安全作出巨大贡献。

(四)依托总体国家安全观,落实全球安全倡议

2014年,基于新的时代方位,习近平主席提出了以人民安全为宗旨,以政治安全为根本,以经济安全为基础,以军事、文化、社会安全为保障,以国际安全为依托的中国“总体国家安全观”,强调一种“共同、综合、合作、可持续”的全球安全观念[13]。在总体国家安全观引领下,中国的国家主权、安全、发展利益得到全面维护并为促进全球可持续安全提供了更多合作契机。面对当前疫情未散、冲突再起、安全赤字严峻的国际局势,基于总体国家安全观,习近平主席在2022 年博鳌亚洲论坛首次提出全球安全倡议①2022年4月21日,国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上,以视频方式发表题为《携手迎接挑战,合作开创未来》的主旨演讲,提出全球安全倡议。参见: https://www.mfa.gov.cn/web/zyxw/202204/t20220421_10671041.shtml。(Global Security Initiative),明确回答了“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题,符合各国人民疫情后建设美好世界的愿景,为全球和平安全发展贡献了中国智慧与方案。

中国作为世界上最大的发展中国家,与非洲有着类似的历史背景与共同的历史使命,在国家发展上经历了从抵抗外来侵略到反殖民独立再到逐步开放,最终融入世界的过程。中国在非洲既没有殖民地,也没有势力范围,无意向非洲输出意识形态,无意进行思想殖民,因此,中国的总体国家安全观在非洲的安全政策上具有很大程度的适用性与可行性,符合全球安全倡议精神。当前,非洲恐怖主义威胁加剧,政党之间军事政变不断,部族冲突激烈,经济受大国牵制打压,国家安全受国际安全影响严重。针对这些问题,中国可以通过加强中非外交高层对话、加大非洲高层留学教育以及开展外交活动等方式倡导总体国家安全观,将总体国家安全观引入非洲安全治理中,推动加强域内对话,深化“非洲之角和平发展构想”,促进非盟成员国互通互信、团结一致,帮助非洲实现“以观促合,以合带展,以展固和”,进而巩固中非全面战略伙伴关系,推动构建中非命运共同体。

四、结束语

非洲只有努力克服自身短板,与外部世界通力合作,才能更有效地应对不断出现的安全困境。虽然中国在非洲和平安全建设中的贡献越来越大,但深度参与非洲和平安全建设既不会一帆风顺,也不会一蹴而就。新的历史条件下,中国要依托总体国家安全观,将合作重点领域转向应对非传统安全威胁,拓宽传统合作路径,采用发展促和平的合作方式,维护非洲地区的和平安全,进一步提升非洲自主防范能力,进而提高我国的国际话语权与影响力,为新时期加强中非安全合作发展赢得更大国际空间。